文化中国行|1500年水镇枫泾有座丁聪美术馆

在中国艺坛,有一对漫画家父子——丁悚(1891-1969)与丁聪(1916-2009),他们的祖籍位于上海金山区枫泾古镇。在枫泾,他们的祖居原址建有一座以丁聪美术馆,馆内最吸引人的是二楼对丁聪生前在北京的书房“山海居”的复原。

丁聪之子丁小一与其父亲老友黄永玉之女黄黑妮近日相约在丁聪美术馆碰头,与澎湃新闻记者回忆父辈的往事,“记得父母走过的路,让大家都能看到艺术家的一生。”

丁聪之子丁小一(左)和黄永玉之女黄黑妮在枫泾丁聪美术馆门口合影。

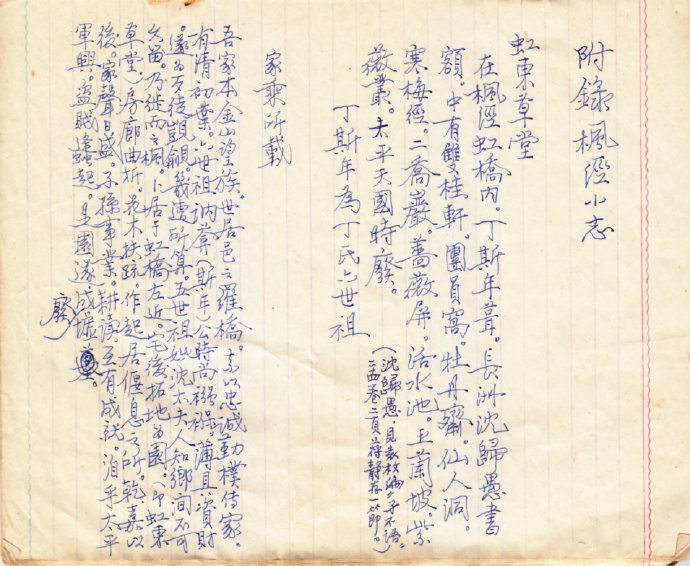

枫泾古镇,一座拥有1500年悠久历史的江南水乡,因地处吴越交汇处,被称作“吴跟越角”。青石板铺就的街巷间美食琳琅,酱香四溢的丁蹄、热气腾腾的发糕,以及入霜期后香糯回甘、入口即化的上海青,处处有一种让人不自觉舒缓下来的烟火气息……根据丁悚留下的文字记载,丁氏在清初迁徙至枫泾虹桥,至乾隆嘉庆时期家声日盛,曾为当地望族。太平天国时期盗贼蠭起,丁家祖居“虹东草堂”成了废墟,到丁悚这一辈,仅存瓦房三间。1903年,丁悚离开故乡,赴上海当学徒,后来成为民国著名画家、文化活动家——1926年成立的中国第一个漫画社团“漫画会”,牌子就挂在天祥里丁悚家(今黄陂南路847弄9号)。

20世纪30年代,丁聪与父母一起游园

1916年丁聪出生在上海南市。16岁那年,随父亲回乡探访旧故,才第一次来到枫泾。此后,因战乱与时代变迁,他再未踏足故乡。直至70年后的2002年,86岁的丁聪才第二次来到枫泾。这一次,他和夫人沈峻一路问询、多方打听,终于寻到枫泾公墓里父母亲的墓地。次年,枫泾古镇相关负责人给住在北京的丁聪寄去几封信,表达要建“丁聪漫画陈列馆”的强烈愿望。据丁小一回忆,母亲沈峻当年接连收到几封来自枫泾真挚诚恳的信件,听闻家乡即将开发旅游,丁聪表示愿意支持。丁聪漫画陈列馆其后成为枫泾镇最早的三个旅游景点之一。

丁聪在坐落于枫泾北大街的“丁聪漫画陈列馆”留影。

2003年丁聪漫画陈列馆在枫泾北镇正式对外开放后,留下了诸多丁聪老友的足迹,如黄苗子、黄永玉等。2019年,丁聪漫画陈列馆扩建,搬迁至位于枫泾南镇的丁家祖居原址附近,并更名为丁聪美术馆,此时恰逢丁聪逝世十周年。

2002年,黄苗子、郁风、韩美林在丁聪漫画陈列馆前合影。

丁聪美术馆中,一件黄永玉在2006年5月造访枫泾时对着静谧深巷中“丁聪漫画陈列馆”写生的画作与如今的馆舍遥相呼应,让人不禁感慨光阴流转,旧日友人笔下的画卷,竟在岁月更迭中映照出美术馆的前世今生。

2006年5月,黄永玉画的丁聪漫画陈列馆。

小丁和他的朋友们

丁聪美术馆前,迎接八方来客的首先是丁聪的自画像:幽默豁达的圆脸,一副占据脸庞三分之一面积大的眼镜下,丁聪的眼睛笑成了一条线。这正是冯骥才《丁聪写意》中“达观、开通、厚道、不较真儿、有爱无恨”的模样。

丁聪美术馆内景,丁聪作品成为指示牌。陶平 摄

美术馆由建筑与园林组成,园林部分复原了丁悚对于祖居“虹东草堂”的文字描述。廊腰缦回之间随处可见丁聪的漫画,或为动线索引,或为装饰点缀,素笔勾勒,为古色古香的美术馆增添一抹生动跳跃。

丁悚对丁家老宅的描述

丁聪美术馆中,根据文字记载复原的“虹东草堂”。陶平 摄

丁聪美术馆的展陈部分,以照片文献、作品、实物等结合的方式,勾勒出丁悚丁聪父子的生平,以及上海天祥里、北京魏公村、昌运宫等几处丁聪曾经的居住地。

早年,丁悚家有个“礼拜六客厅”,每逢周六,戏剧界、电影界的明星、作家和画家都喜欢去丁家聚会。长大后,丁聪延续了父亲的这种传统,其友遍布各界。于文学界,有剧作家夏衍、吴祖光、散文家郁风等;于翻译界,有著名伉俪杨宪益、戴乃迭等。当然,在其身处的美术界,齐白石、徐悲鸿、张乐平、黄苗子、邓散木、黄永玉等,都与丁聪交往颇深。丁聪美术馆内设有“丁聪与友人展区”,呈现的便是丁聪和他的朋友圈。

《丁聪在重庆时与友人的合影》(左起特伟、张仃,丁聪、胡考、张光宇) 摄影 1940年代 由丁聪美术馆惠允

“布置完爷爷(丁悚)的展厅之后,我才慢慢体会到,我爷爷和我父亲都非常珍惜朋友,我希望做一个能展现他们友情和生活状态的馆。比如我父亲和黄苗子的友情是从19、20岁出头的小伙子开始,直至生命的终点,大家一直共同行进在同一条道路上。在我看来这样的友谊是可圈可点的。”丁小一说。

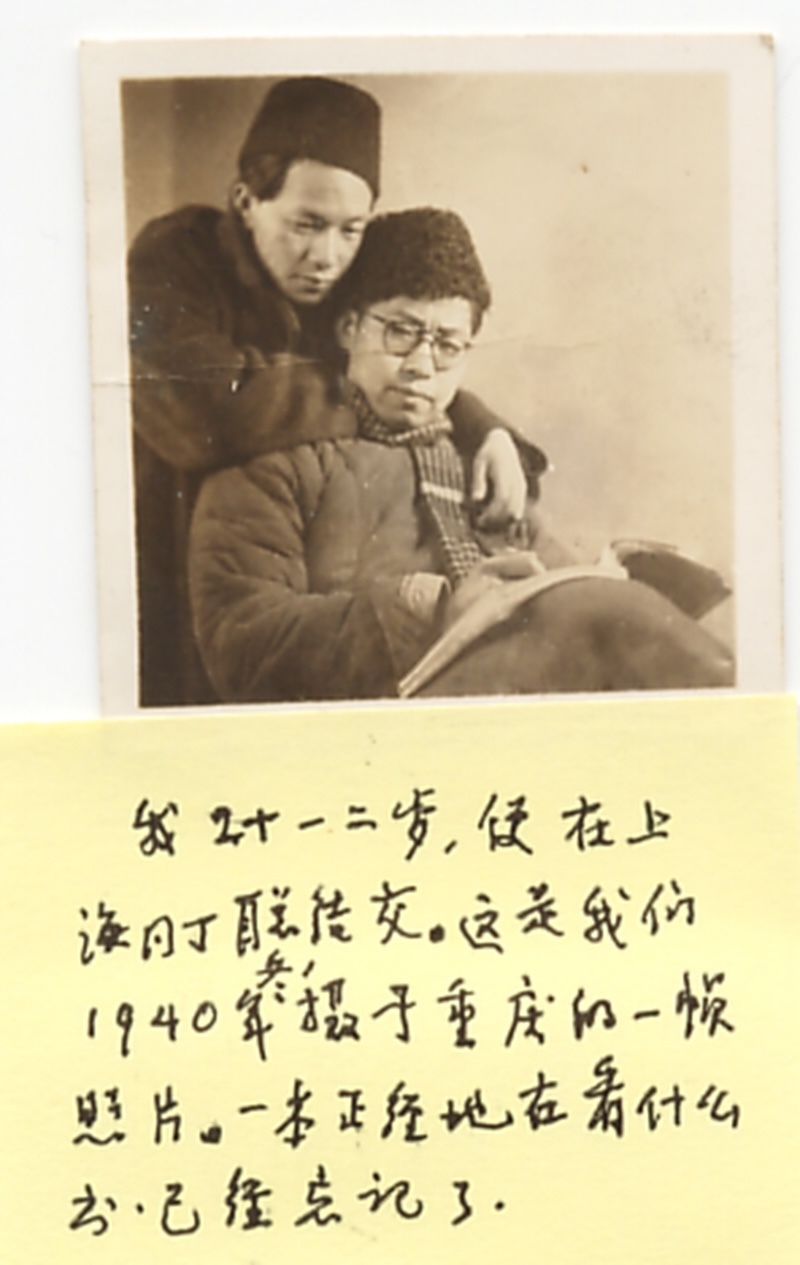

90多岁的黄苗子整理照片,在便利贴上写下与丁聪合影时的情形。

黄苗子为丁聪拍下的手持相机的照片

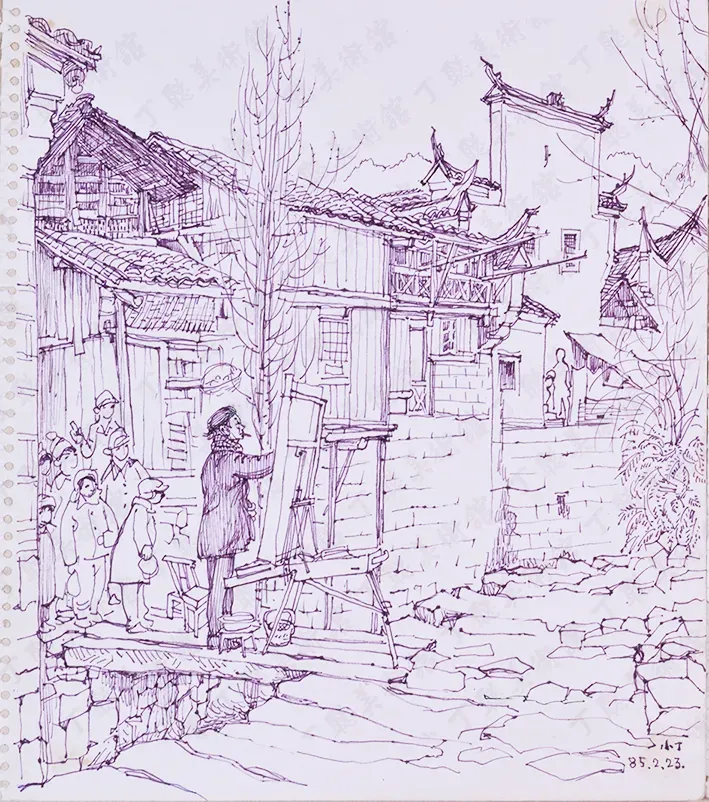

“这些老人家互相之间的关系一直特别温暖,见不到时,他们会互相打电话、写信问候,有开心的事情也会马上互相分享。”看到作品馆中“基本技法”区域中展出的丁聪在黄永玉家乡凤凰写生组图,黄永玉之女黄黑妮补充道,“1980年代他们的聚会多一些。我父亲特别热爱家乡,他总是带朋友们去。比如1985年,父亲带一群朋友去凤凰过年。他们有的拍纪录片,有的写生。当时我父亲看到丁聪伯伯在画画,他马上也画了一张。”如今,丁聪于1985年2月在凤凰的三幅写生被装裱在同一画框内。远景分列左右,中间为黄永玉的半身近景。湘西一派古朴而生动的景色在丁聪笔下再现——左侧画面里,小小的人影撑船前行,水波轻漾;右侧画面中,黄永玉支起画架,烟斗含在嘴角,面对家乡风景全神贯注,丝毫不受身后探头围观的人群干扰,自成一方沉静而专注的天地。

黄永玉在家乡凤凰写生 丁聪 画

黄永玉在家乡凤凰写生 丁聪 画

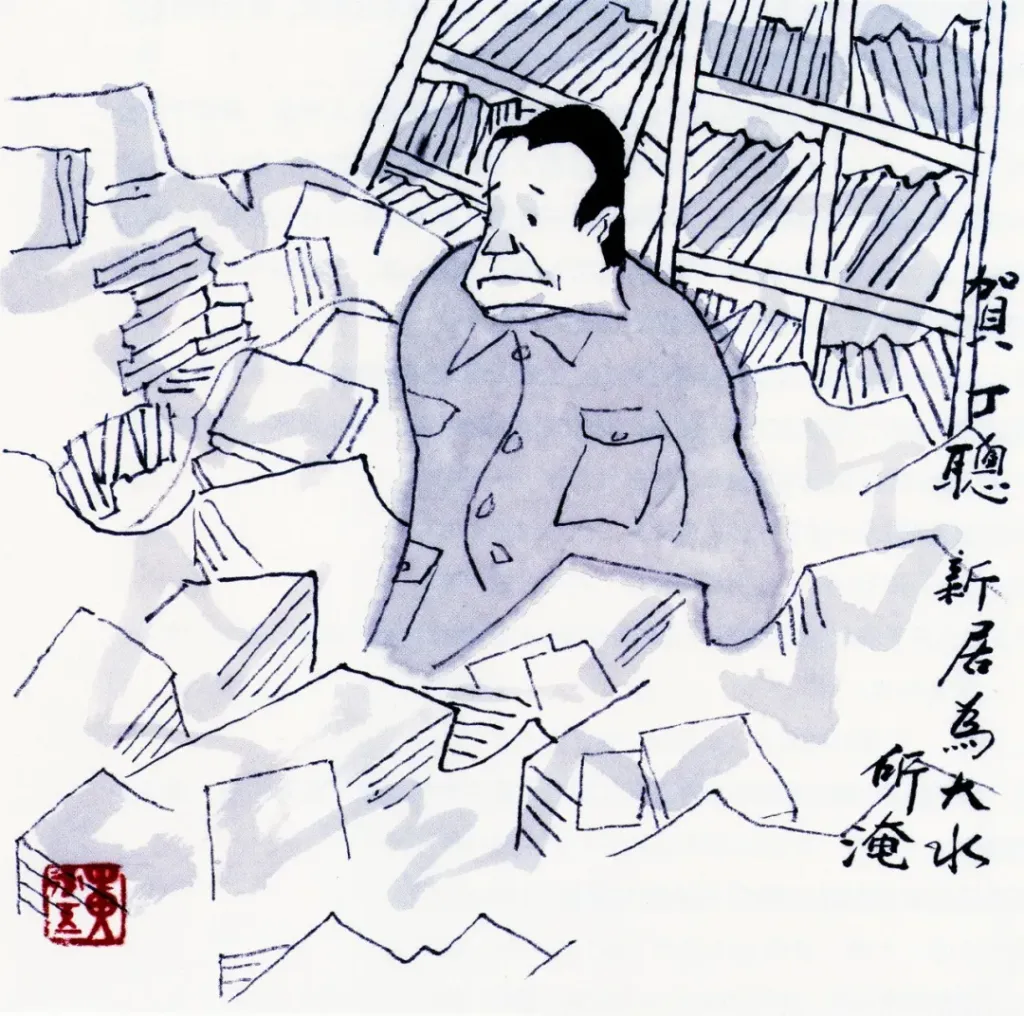

两位艺术家的互动和关照更在日常生活中。1981年,丁聪一家搬进北京昌运宫的一套四居室,然而尚未安顿好画册书籍,楼上便开始漏水,偏偏气温又骤降至零下十四度,结果整屋藏书不仅被泡,还冻成了一块块“书冰砖”。得知此事后,黄永玉挥笔写下半是调侃、半是安慰的《贺丁聪新居为大水所淹》。文中,幽默的黄永玉妙笔生花,将这场“水灾”化作三重“喜事”。此文后被收录于黄永玉的《吴世茫论坛》中。2022年此书重新出版时,黄永玉还专程为这件事新作配图——画中,丁聪整个人被浸泡在一堆从书砖化作冰砖的“冻结文化财产”中,无奈地抿着嘴。岁月更迭,故人往事依旧历历在目,能将其描摹得如此生动入微的,唯有挚友。

黄永玉画的《贺丁聪新居为大水所淹》

“每个人性格不一样。丁聪伯伯话不多,总是笑眯眯的,是老大哥。我爸爸话比较多。有时他们会一起评价作品、聊实事,但大多情况下都是很轻松的、积极的、开心的。他们的关系就是‘有福同享,有难同当’。”黄黑妮回忆道。

丁聪与黄永玉

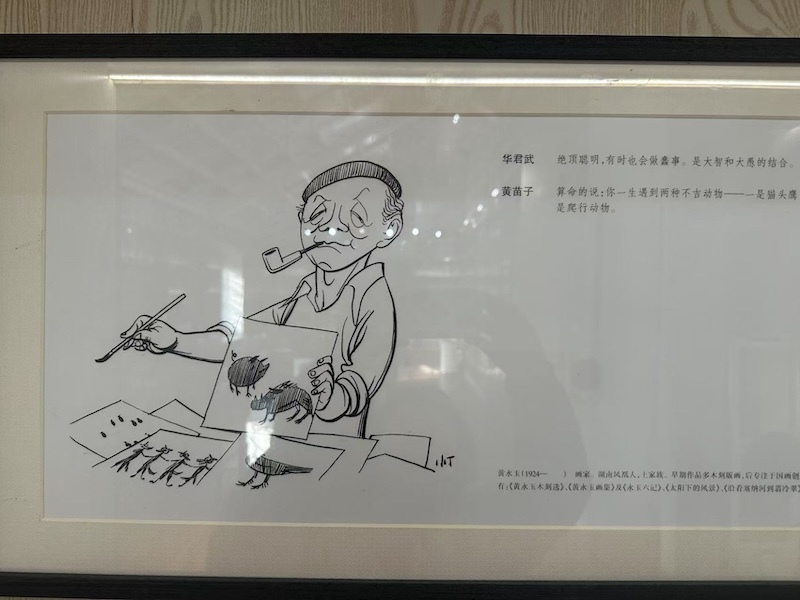

丁聪漫画黄永玉。

在丁小一看来,父亲与许多朋友都是在二十多岁时相识,直到九十多岁依然常常聚在一起,其原因是大家从事着相近的事业。虽然这些朋友中有人写作、有人画画、有人搞音乐,但是他们一路共同经历了抗日战争、解放战争、北大荒劳动改造等一系列事件,并始终携手同行。

80年代丁聪吴祖光重返北大荒

在“一块玩”的朋友中,不得不提到“二流堂”。“二流堂”之名来自郭沫若。早在抗战时期,回国参加抗战的爱国华侨唐瑜,在重庆四德村为从上海、北京、南京等地辗转而来的文化、戏剧、电影、美术、新闻界人士(包括夏衍、吴祖光、丁聪、吕恩、张正宇、张光宇、盛家伦、戴浩、高汾、高集等)搭建了一座小楼,名为“碧庐”。当时的黄苗子和郁风尽管有自己的住处,也常去和他们混在一起。郭沫若调侃此地为“二流堂”,在那战火纷飞的岁月,众人围炉而坐,针对战局,纵论国事,实在是一道奇异的文化景观。夏衍因此而有“一流人物二流堂”的妙论,成为抗战时期文坛的一段佳话。

到了1990年代,当时的朋友们依旧保持着聚会。丁小一向澎湃新闻记者讲述了一个温暖的细节:“朋友们经常聚会,北京很大,又住得分散,他们那代人都特别节省,每次聚会挤公交光路上就得一二个小时,时间长了,朋友们担心年长的唐瑜身体吃不消,就悄悄商量了一个办法,‘骗’他说,打车来参加聚会可以报销,坐公交就不行。这才总算劝动了他打车来。但其实,这‘报销’的钱,是黄苗子从自己的稿费里掏的。”

二十世纪九十年代初,“二流堂”的几位朋友在夏衍家中相聚。左起:吴祖光、黄苗子、唐瑜、张仃、丁聪、郁风。

除了针砭时弊的讽刺漫画,丁聪的文化名人漫画亦广为人知。在丁聪美术馆第一作品馆“人物肖像”区域,沈从文、秦怡、萧乾、巴金、冰心、方成、冯骥才、新凤霞、老舍、鲁迅、茅盾、黄苗子、钱钟书、聂绀弩、夏衍、王蒙等一个个名人以漫画的形态,惟妙惟肖地展现在参观者面前,而之所以能将这些肖像如此传神地表达,除了丁聪本身的绘画功力外,他们之间多年熟络的友情更为肖像增添了神采。据了解,浙江人民美术出版社将发行《丁聪和他的朋友们》一书,书中收录了丁聪为116位文化界朋友所作的肖像,并收录了他们之间的相互调侃,勾勒出一幅文化圈交往小史,也侧面展现了其私人交往中的日常情谊。

丁聪美术馆展厅

再现小丁“山海居”

美术馆最为吸引人的,是二楼对丁聪生前北京昌运宫内书房“山海居”的复原——靠窗一隅,丁聪的书桌静静伫立,桌上毛笔、钢笔、铅笔等绘画工具错落摆放。立起的卷轴、倒扣的画册、厚薄大小不一的书籍从桌脚向四面八方蔓延开来,层层叠叠。身后的书柜高低错落,每一层都被主人随手放置着小摆件,墙上还悬挂着木雕面具与乐器……

丁聪北京昌运宫住所书房复原。 陶平 摄

黄永玉的女儿黑妮驻足于此细细辨认:“真是还原,这东西真够多的。那把椅子是不是我爸爸拿来你们家的?”“山海居嘛!”丁小一答道。随即,两位相视一笑。

丁小一和黄黑妮在“山海居”前

丁小一解释道:“黄苗子伯伯给我父亲的书房取名‘山海居’,就是因为我父亲家的书多到堆积如山,寻找起来犹如海底捞针。我父亲最大的爱好就是买书,曾说准备退休之后慢慢地看家看书,但一直抽不出多少时间,而书却是越来越多,弄得家里连走路都困难了。从事文化工作的观众看到此景都非常有共鸣。”

“现在四居室已堆得满满的,桌上、地上、走廊上,只要有空隙的地方就全被占满了。陌生的朋友来,看见那个乱劲还以为我搬家呢!”丁聪生前所描述的,跃然于眼前。

空隙被占满的书房

“我的想法是希望大家了解丁聪这个人,希望来参观丁聪美术馆的观众可以感受到他的气息’,能够让来到这里的人看到、想象到当时他工作的场景和样子。”丁小一说,“我父亲的那张书桌原先是很大的,但他喜欢各样的小东西,加之继续买各种书,所以很快就堆满了。除了他坐的那部分,他的椅子周围也摞满了书和杂志。幸好他画的画并不大,拨开一点空间也就够用了。”

丁聪书房。丁聪美术馆中的书房根据该照片和记忆复原。

透过复原的书房,参观者仿佛能看到丁聪数几十年如一日在书籍“盆地”中伏案绘画的样子。据丁小一介绍,丁聪去世后,家中共清点出12000余册各类书籍。从整理出的书单来看,中外画册、漫画集,以及他友人们的著作,占据了书架的大部分。除了复原书房,丁聪美术馆还依据“书天书地”的设计理念重新打造了“小丁书屋”,这些旧书如今在那里找到了新的归宿。

丁聪美术馆中的“小丁书屋”。 陶平 摄

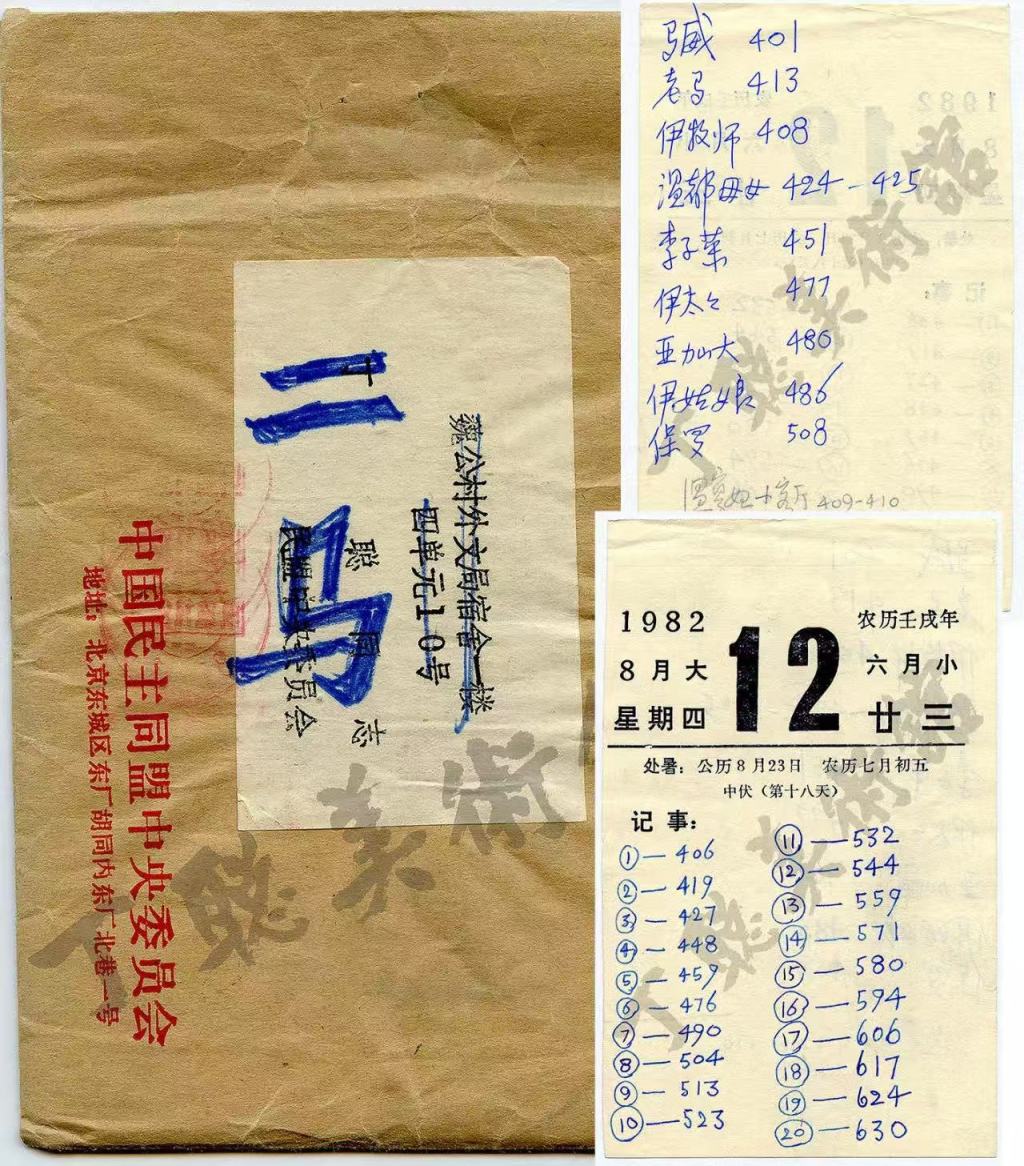

这些书中还不时透出丁聪的生活痕迹,比如,在一本书中夹着一个民盟中央委员会寄给丁聪的信封。牛皮信封的封面上用蓝色圆珠笔划去丁聪“魏公村外文局宿舍一楼某单元某号”的地址,写着“二马”两个大字。打开一看,信封内是专门整理过的《二马》插图资料,内有日历纸1页、《读书》编辑部稿纸1页、老舍《二马》丁聪插图手稿21幅、《装饰》杂志稿纸1页。

信封和日历纸

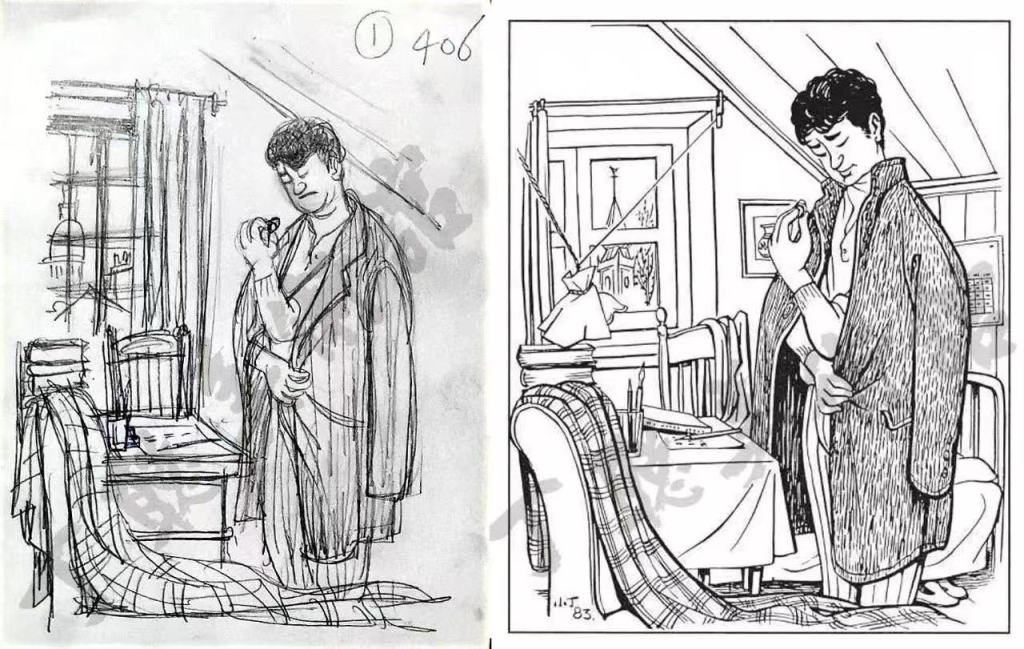

其中,每一份资料都带有价值,其中21幅《二马》插图手稿尤为重要。这套手稿每幅尺寸相同(为10cm×13cm),大多为铅笔所绘。仔细对比这批手稿与正式出版的插图,可知这批手稿不是送到出版社的插图终稿,而是正式出版插图的“草稿”。

对此,金山区博物馆馆长余思彦曾撰文介绍,“书中406页、序号为①的第一幅插图,是21幅插图中唯一有蓝色圆珠笔修改痕迹的……,将草稿与正式出版的插图相比,还是有许多不同。比如,终稿人物的发型和脸部表情比草稿更加生动细腻;草稿里用蓝色圆珠笔画出的墨水瓶最终还是没有放进去;终稿椅背上多搭了一件衣服,人物身后多了一张床,墙上增加了一幅画;就连窗帘的位置和窗外的建筑景物也作了更精细的调整。”

《二马》手稿和正式出版稿对比

仅以第一张插图做比较,就可以感受到丁聪在创作插图时的推敲之细。也正是这组“草稿”,让观者对丁聪构思、创作的历程有更加感性的认识。丁聪漫画以细腻刻画见长,这种漫画风格被华君武称为“工笔漫画”:“丁聪画画很周到,不草率,在我们中国漫画界是极为罕见的”,他甚至说“漫画界如此功夫,仅此一人”。

丁聪美术馆依据“书天书地”的设计理念重新打造了“小丁书屋”。 陶平 摄

在这片“书天书地”中,黄黑妮在留言本上写下观展感受——“终于到枫泾来,见丁聪伯伯和他的美术馆……记得父母走过的路,尽力还原,让大家都能看到和欣赏艺术家的一生。”

黄黑妮在留言本上的留言

书屋静谧无声,一张丁聪的照片静静悬挂在中央,他怡然自得地坐在沙发上,看着自己这一屋心爱的书籍,神情满足。斜阳透过花窗,落在书页上、木桌间、字句里。