「电鸿」赋能电力行业:基于「开源鸿蒙」的中国方案

从零到一,再到枝繁叶茂,鸿蒙生态的构建已可以说跨过了临界点。

最近,央视播出鸿蒙星光盛典先导片《在一起》以「圆」为意象、以「在一起」为情感主线,串联了开源鸿蒙在能源、交通、电力、工业、教育、医疗、航天等领域的真实案例,其中就包括电力行业的落地画面。

如今,开源鸿蒙(OpenHarmony)在公共设施与产业场景中同样悄然发力——从城市物联到工业现场,正在把「能连、好管、易协同」的底层能力输送到千行百业。

在诸多落地实践里,与日常生活最息息相关且已见成效的,当属电力行业。过去偏封闭、协议割裂、改造成本高的传统电网,正在加速迈向新一代智慧「数字电网」:设备即插即用,数据实时互联,安全与可靠得以兼顾。

而推动这场跃迁的关键底座,正是我国首个电力物联操作系统——「电鸿」。

上周,爱范儿受邀走进位于广州的南方电网数字电网研究院,我在现场第一次完整地看到南方电网打造的「电鸿」生态。

首先,我们要搞懂的第一个问题:

什么是「电鸿」?

如果把电力设备比喻成手机硬件,电鸿物联操作系统就是基于电力设备开发的操作系统。

在「电鸿」出现之前,传统电网长期受制于协议繁杂、接口不统一的「七国八制」,海量终端存在接入难、运维难、改造周期长且成本高的问题。

而且物联操作系统生态又多由国外厂商主导,易受制于人。安全问题尤为突出,大量核心设备不支持在线升级,漏洞修补与加固响应缓慢,风险随时间成倍累积。

为了打破这种困境,中国南方电网基于开源鸿蒙(OpenHarmony)与开源欧拉(openEuler),自研打造了一套自主可控、统一互联的业界首个电力物联操作系统「电鸿」。

在南方电网看来,「电鸿」系统,是一座高效的沟通「桥梁」。

南方电网公司数字化部副总经理禤亮告诉爱范儿:

面对新型电力系统建设中海量终端管理复杂、数据孤岛林立、业务协同困难等现实挑战,上层业务需求与底层技术支撑之间缺乏高效贯通的「桥梁」。

「电鸿」的推出,抓住能源革命与数据革命深度融合的历史性机遇,承载新型电力系统「清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能」发展目标,将成为支撑国家能源战略、引领行业范式革命的「关键抓手」。

「电鸿」作为一款嵌入式操作系统,通过六个主要核心分支版本覆盖各类电力终端设备,通过弹性伸缩、统一模型、统一总线、工业安全和敏捷组网等五大技术特点,实现业务效率和安全能力的大幅提升,对行业升级和社会发展产生深远影响。

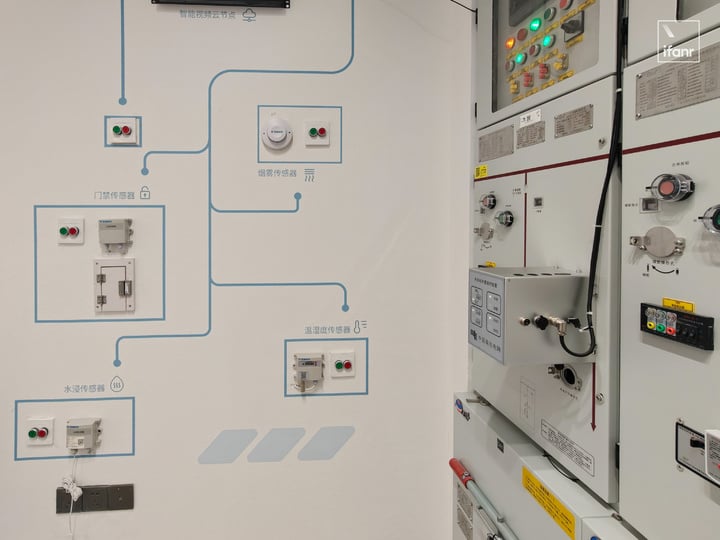

也就是说,电鸿把各式各样的电力终端(电表、开关、传感器、充电桩、储能设备等)像「手机外设」一样即插即用,并通过统一接口、统一安全与实时机制实现自动接入、自动认证、自动通讯、自动调试,让数据在全网实时互联、设备可统一管理与协同。

通俗来讲,电鸿就是给电力设备「装上了灵魂」:一方面让终端彼此能说会道、协同工作,另一方面让所有设备都说同一种「语言」——协议与模型统一、对接更顺畅。实现了电力世界「车同轨、书同文」的大一统。

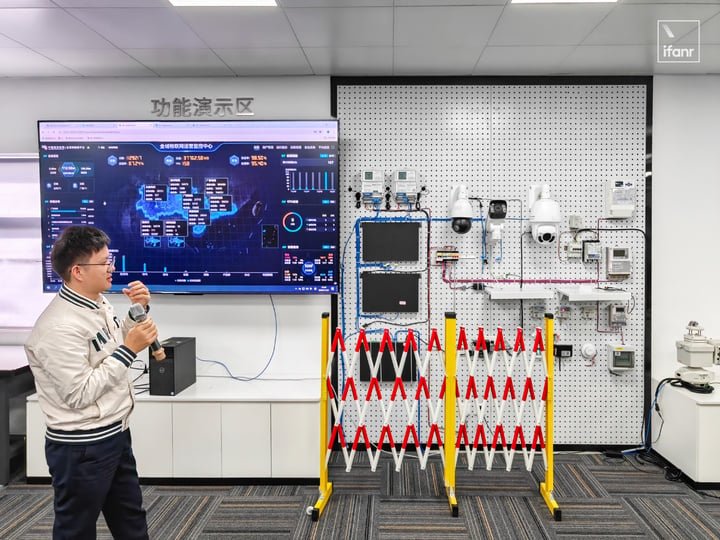

在南方电网数字 Al+「电鸿」研发生产基地,我们可以看到「电鸿」最新的研发成果。

去年 4 月 15 日,全国首个基于「电鸿」物联操作系统的输电智能运维场景在广州供电局建成;在 110 千伏尖峰变电站,广州供电局完成「电鸿」对多品类继电保护与综自装置的适配并挂网试运行,「电鸿」与电力系统主设备实现贯通融合,既提升设备本质安全,也为二次设备远程运维与批量 OTA 升级夯实基础。

在粮食集团光伏储能电站,「电鸿边缘网关」上线,光伏/储能实现快速接入、远程监测与协同调控,显著提升运维效率与调控精度;在滨海隽城小区 5 间配电房内,基于「电鸿」的外置电操成套装置完成快速「三遥」改造,强化配电网运行监视能力,并将故障自愈复电时间缩短至秒级。

这些落地成果,正把电力系统从「能连」推向「好管、易协同、可演进」的数字化新阶段。

与其称「电鸿」是一套行业物联网系统,不如说它已成长为完整的行业生态。

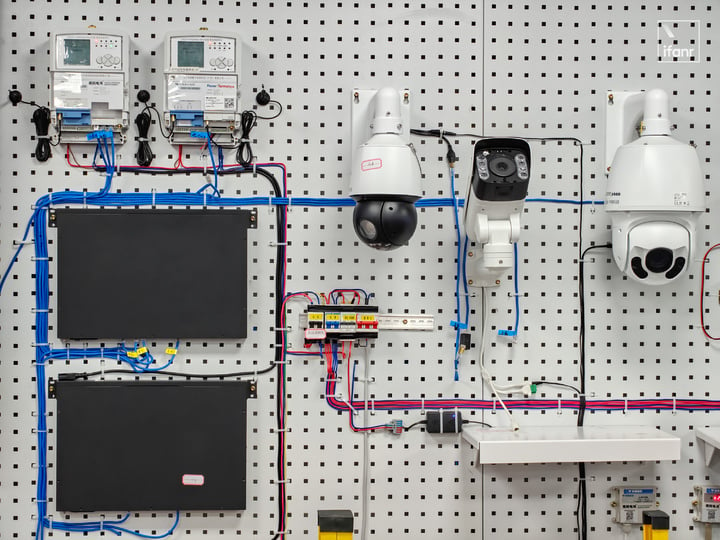

自「电鸿」最初选择基于开源鸿蒙(OpenHarmony)打造,其实就已经为其构建开放的产业生态埋下了伏笔。在现场可见,从家庭水浸传感器、小区住户的智能电表,到电网自主巡检无人机,各类终端已完成「电鸿化」适配。

在生态布局方面,禤亮向爱范儿介绍了「电鸿」目前所处的发展阶段:

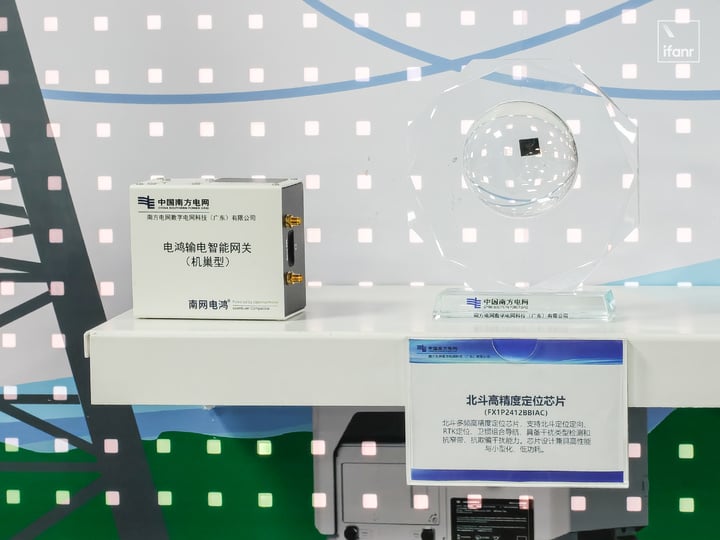

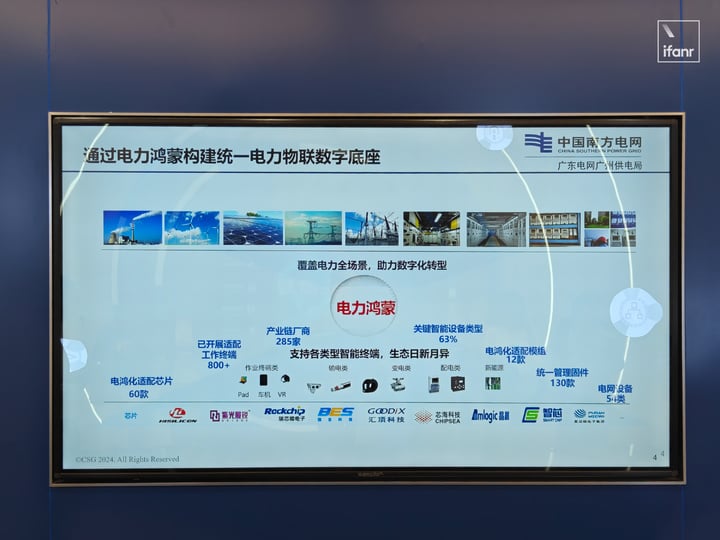

目前我们已经与海思、全志、瑞芯微等国内知名芯片和模组等众多产业链上下游企业达成深度合作,已完成 96 款芯片、40 款模组和 82 类电网设备的电鸿化适配,覆盖绝大部分(78%)关键智能设备类型,数百家外部意向合作单位到访了解「电鸿」,超 500 家产业链厂商加入「电鸿」生态,超过 1000 款终端开展了适适配工作,「电鸿」合作生态圈持续高速扩大。

其中,主流的终端厂商例如威胜、海康、正泰等企业积极加入,如工信部电子五所等科研机构提供了电鸿检测认证能力。

为了推动「电力操作系统共同体」,开放原子开源基金会联合包括南方电网、内蒙电力、各发电公司等多家能源央企集团、科研机构及生态企业发起了首个行业用户社区——开放原子电鸿开源社区,社区以 「多方共治」 的中立性为根基,以 「资源共享」 的公益性为核心。社区作为电鸿体系运作的实际载体,也是上下游产业链资源聚合体,承担推动开源电鸿在各行业泛化应用发展的职责。

得益于开放的生态模式,「电鸿」打破了传统由单一厂商主导的应用建设模式,降低了研发门槛,激发了更多生态参与方的创新热情。「电鸿」生态现已连接超 500 家产业生态伙伴和数千款电力终端,已适配电力行业 100 余款主流芯片、40 余款的主流模组、百余款 APP,超过 3000 款终端正在开展适配工作。

在南方电网的电鸿研发基地,南方电网为合作伙伴和生态厂家准备了超过 300 个的联合研发工位,已为超过 150 家生态厂家的开发提供便利、快捷的办公场地。并且从技术、资源等方面全方位地支持技术交流、联合开发、打包、测试验证等流程,助力合作伙伴和生态厂商加快走进电鸿生态「朋友圈」。

值得一提的是,南方电网还打造了约 900 平米的「电鸿」实景验证中心,这是按照云管边端现网环境,1:1 搭建的全仿真测试验证中心,支撑电鸿设备的本体功能、与云测协同效果的快捷验证和正式上线前的耐模拟挂网验证,为生态合作方提供输变配用全业务高仿真测试环境。

「电鸿」赋能电力行业,打造新时代数字电网

「以前去现场得背一堆终端,才能接上不同设备;现在,一部手机加一箱基础工具就够了。」——广州南沙示范区一线运维人员的这句话,道出了数字电网变化的本质。

根据广州供电局数据,每年要新装或者更换大约 70 万个电表。得益于电鸿物联操作系统在多业务场景的持续落地,一套系统即可覆盖不同类型、不同品牌的电力设备,海量终端实现即插即用、数据互联互通,让现场接入与运维变得前所未有的高效和准确。

在广州南沙综合示范区,「电鸿」能力已集中落地,目前已完成 9 大业务场景建设与 82 类设备的「电鸿化」改造,打通「输电—变电—配电—用电—调度」全链条的统一接入与纳管。依托即插即用、远程 OTA 升级、端端互联等能力,系统上线周期显著缩短,整体运维效率同步提升。

以广州南沙区天珀雅苑小区项目为例,广州南沙供电局对 560 个用户智能电表和 155 户电鸿智能网关进行升级改造,实现了台区拓扑关系自动识别、集抄关系自动建档等能力。

同时,电力工作人员通过「扫码易联」,原本需超过 10 小时完成的调试验收工作压缩至不足 1 小时,仅需几步就可绑定十多个终端设备,还可实时查看传感监测数据。

另一方面,相比起以往需要通过人工巡检走访与人工记录读数,如今不但可以远程运维,在物联网系统看板里纵览全局,而且还可以实时获得设备状态数据,持续地进行数据的精准记录。

一旦小区线路发生故障,电鸿物联后台会实时告警并定位故障点,运维人员可第一时间派单处置,抢修效率显著提升。而在过去,小区停电往往要靠居民先报修,电网再到现场逐一排查,既耗时也低效。

一旦小区线路发生故障,电鸿物联后台会实时告警并定位故障点,运维人员可第一时间派单处置,抢修效率显著提升。而在过去,小区停电往往要靠居民先报修,电网再到现场逐一排查,既耗时也低效。

引入电鸿智能电表后,终端可主动上报异常,并支持远程分闸/合闸:既能把故障信息直接「告诉电网」,也允许运维在安全前提下远程尝试重合闸「重启」,减少不必要的上门与登高作业风险,进一步提升供电可靠性与现场安全性。

在输电线路上,「电鸿」也发挥着至关重要的作用,尤其是在地处山区的贵州省,境内重峦叠嶂,给输电线路巡检工作带来了不少挑战。

南方电网的工作人员告诉爱范儿:

以一条 50 公里的 220 千伏线路巡检为例,传统巡检至少需要司机、专业飞手、作业监护人 3 人,根据线路的轨迹靠人工现场操控无人机对线路进行巡检,随后还需整理大量图片,查找缺陷、标注隐患、说明情况,从作业任务下达到结束,至少需要 9 天。

如今,南方电网已在贵州省 4.9 万公里、35 千伏及以上输电线路实现自主巡检全覆盖。

在错综复杂的线网可视化看板上,运维人员可远程直观查看实时数据——数据通过 5G 物联网 + 北斗卫星采集回传;在南方电网百万级平方公里的电网点云中一键放大至任意单基杆塔,其设备状态、周边道路与植被分布都一目了然。

这套能力依托 「电鸿智能网关」与配套电鸿化智能设备运行:杆塔智能摄像头实时感知杆塔和线网的状态,一旦识别到诸如吊车等外部威胁,系统即自动告警;值守人员可通过远程监看/远程喊话,并联动无人机起飞巡查等手段快速处置,把风险关在早发现、早处置的闭环里。

借助电鸿物联的接入,输电线路巡检已可全流程自动化。通过「电鸿智能网关」,巡检任务下发至对应的远程无人机「机场」,无人机在起降点就可以自动起飞,抵达作业区域后按预设航线自动巡视并拍摄,在任务完成后自主返航。返航至机场之后,拍摄的数据会上传至「电鸿」物联系统,完成作业验收和自动核查的操作。

整个自动化巡检过程覆盖自动起降、自动飞行、自动巡视、自动拍照及后续的自动识别与分析,实现真正的「少人值守、无人作业」,在大幅提升运维员工的工作效率之余,也减少了跋山涉水现场作业的风险。

在全面支撑居民侧终端的智能化应用与管理之外,电鸿也在公共充电场站展现出高效联动能力。

针对「燃油车占用充电车位」的普遍痛点,广州供电局将电鸿化控制模块与智能算法结合,打通「充电桩—地锁—摄像头」多终端联动:当电动车驶入站区,系统通过视频 AI 识别与控制逻辑自动触发地锁解锁,实现全自动引导与停靠,减少人为干预与纠纷。

在南沙环市西路超充站,我们不但看到了电鸿化改造之后的充电桩位,而且还能看到站内接入了光伏与储能系统,由电鸿系统统一调度,优先消纳光伏电:既降低碳排放,又在充电高峰期有效缓解限流与排队问题,整体运行更稳定、高效、环保。

综合来看,已经形成行业生态的「电鸿」,让电网设备轻松具备了万物互联的能力,把过去割裂的系统接成一张可管、可控、可演进的数字电网底座。

如今,新时代的数字电网让现场运维更高效,业务创新更容易,全链路更安全、更可靠。更重要的是,它不止服务于一张网,而是在「南网—行业—生态」三个层面同时发力,把复杂留给系统,把简单留给现场;把单点改造,升级为可复制、可升级的能力体系。

南方电网公司数字化部副总经理禤亮也点明了「电鸿」生态的愿景:

我们在打造南网的电鸿,行业的电鸿,生态的电鸿,更是开辟未来的电鸿。

当更多终端完成「电鸿化」、更多场景纳入统一模型与安全框架,数字电网将从「能连」走向「善治」。正如日常运维由被动抢修转向主动预防,调度由经验驱动转向数据驱动,生态由接口对接走向协同共创。一切的迭代升级正由这句承诺所示:源自开源鸿蒙的电鸿,不仅是今天的电网行业答案,也是数字电网通往未来的路径。