七夕|迢迢牵牛星皎皎河汉女,文物里有佳期

“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”每年农历七月初七,是中国传统节日七夕节,源自牛郎织女的美丽传说。这一传说不仅存在于诗词歌赋和口头传说中,更被能工巧匠以各种形式凝聚在青铜、陶瓷、丝织品和石刻等艺术品中。无论是凝视南阳汉画中古朴的星神,还是面对明清器物中的鹊桥相会,都仿佛见证着一场跨越千年的文化对话:物质载体在变,艺术风格在变,但人们对忠贞爱情的赞美、对美好生活的向往,始终如一。

牛郎织女传说作为中国最著名的民间爱情故事之一,其起源可追溯至《诗经·小雅·大东》中"跂彼织女,终日七襄"的星象描写。经过两千多年的演变,这一题材不仅成为文学艺术的重要母题,更在各类文物中留下丰富多样的物质表达。

这些文物共同构建了牛郎织女传说的物质记忆,使缥缈的神话有了可触可感的实体,让星河之上的永恒爱恋,在人间留下了不朽的物质印记。正如唐代李商隐《辛未七夕》诗云:"恐是仙家好别离,故教迢递作佳期。由来碧落银河畔,可要金风玉露时。"而文物,正是这人仙相遇的金风玉露,是可触可感的佳期见证。

汉代画像:星神形象的早期塑造

牛郎织女及“七夕”传说源于天象星宿之说。早在西周,就有对“牛郎”、“织女”的记载。汉代是牛郎织女传说形成的关键时期,文物中的相关表现主要集中在画像石和壁画上。

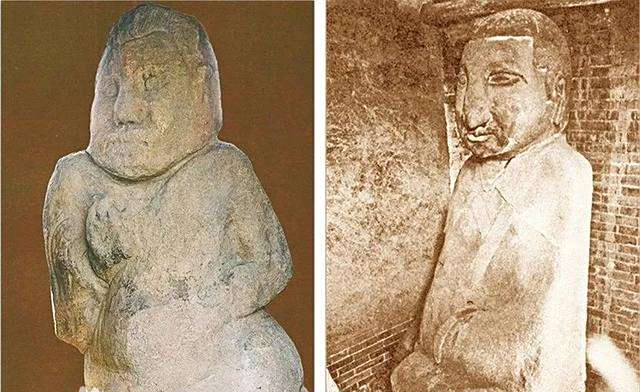

西汉时期的牛郎、织女石像

汉元狩三年(前120年),汉武帝为对西南用兵操练水兵和解决漕渠、明渠的水源,在上林苑中开凿了昆明池,并在池的两岸刻立牵牛、织女石像,以象征天河及牛郎、织女星,牛是中国现存最早的大型石雕艺术精品之一。历经两千多年,石雕现位于西安长安区斗门镇,相距约3000米,牛郎石刻身高2.15米,仅露上半身于地表之上,右手曲肘上举作持鞭状,左手紧贴胸作用力握缰状,憨厚健壮。织女像作跽坐状,双手环垂腹前,身着右衽交襟长袍头结髻垂于颈后。

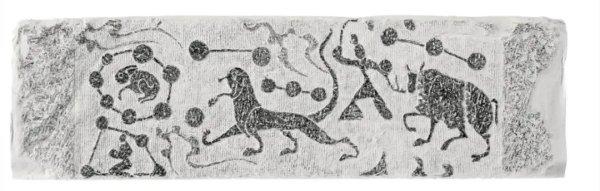

牛郎织女画像石拓片(东汉)

南阳汉画馆藏的牛郎织女画像石(东汉)是这一题材的早期代表,这块画像石长186厘米,宽52厘米,厚27厘米,于20世纪70年代出土于南阳卧龙区白滩汉墓。石中部刻有一只白虎,昂首翘尾,作奔走状。其头部上方有两星相连,背部上方有三星相连,嘴下有一星,共同构成象征性的西方“白虎星座”。

牛郎织女画像石拓片局部(东汉)

石右侧有一扬鞭牵牛的牧童,即为牛郎。牛上方有三星相连,这就是“河鼓三星”,俗称“牛郎星”。石左侧下方有一侧身跪坐女子,与汉代妇女操机织布的姿态相似,当为织女。织女周围有四星相连,为织女星,也称“女宿”。这一画像石当时是被雕刻在汉代墓葬中象征天空的盖顶位置,体现着汉代的宇宙观。

同时期的长安区汉墓壁画则更具叙事性,织女身着汉服,回首望向牵牛的牛郎,已有恋情萌芽的意味。值得注意的是,这些早期文物中的牛郎织女多保持"神性",尚未完全人格化,与后世充满人间气息的夫妻形象有所不同。

唐宋器物:民俗信仰的物质载体

唐宋时期,随着七夕节俗的完善,牛郎织女题材在文物中大量出现,形式也更加多样。

唐代铜镜常见鹊桥纹饰,如上海博物馆藏的月宫镜,边缘装饰有鹊鸟展翅图案,虽未直接表现人物,但鹊鸟与七夕的关联明确。《岁华纪丽》引《风俗通》"织女七夕当渡河,使鹊为桥"的记载,为此类纹饰提供了民俗注脚。

唐代铜镜常见鹊桥纹饰

宋代瓷器开始出现具象化的场景描绘:磁州窑瓷枕上常有简笔勾勒的牛郎织女图,配合"天长地久"等吉语,反映了市民阶层的审美趣味。《东京梦华录》记载的"七夕前三五日,车马盈市,罗绮满街"的节市盛况,正是这类民俗器物生产的社会背景。

唐宋时期的磨喝乐偶像虽不直接表现牛郎织女,但作为七夕供奉之物,与传说密切相关。元稹《估客乐》中"求利莫求名,求名有所避。求利无不营,磨喝乐成市"的诗句,印证了这类节令文物的商业化生产。元代文物中的牛郎织女题材呈现出多文化融合的特点。

青花瓷上的相关纹饰开始吸收戏曲元素:大英博物馆藏的玉壶春瓶,将牛郎织女与《西厢记》人物并列描绘,反映了通俗文学对工艺美术的影响。这种跨界融合与元代杂剧的兴盛直接相关,据《录鬼簿》记载,当时至少有《渡天河织女会牛郎》等三部杂剧演绎这一题材。

金银器上的表现则融合了游牧文化特色:内蒙古出土的鎏金银盘,采用高浮雕工艺塑造人物,织女衣着带有明显的蒙古族风格。这种民族融合的表现方式,体现了多民族国家对同一传说的不同诠释。

明清工艺:宫廷与民间的双重演绎

明清时期,牛郎织女题材的文物制作达到高峰,形成了宫廷与民间两种风格体系。

宫廷器物极尽精巧,故宫藏清代竹雕香筒,采用镂雕技法表现鹊桥相会场景,祥云、喜鹊、星宿等元素繁而不乱。乾隆御题"银河相望岁岁年,只待佳期鹊桥连"的诗句,更是直接点题。这类作品与《清宫内务府造办处活计档》中"七夕节样"的制作要求相符,体现了宫廷节令文化的制度化。

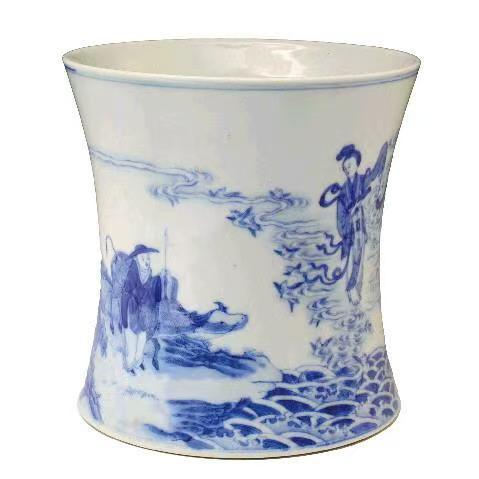

台北故宫博物院收藏的明代青花“秋夕”诗意仕女图碗呈青花浓艳晕散,深浅不一,碗上绘牵牛、织女双星、卷边云纹或卷草纹均见晕散流淌痕迹,一片清韵,

明代青花“秋夕”诗意仕女图碗

景德镇瓷器官窑产品工艺精湛,如"鹊桥仙渡"盘,采用粉彩轧道工艺,天蓝釉地上装饰卷草纹,开光处绘牛郎织女相会场景,牛郎坐于牛背,深情凝视织女,织女衣带飘飞,同样对视牛郎,四周则祥云缭绕,鹊鸟纷飞外底"鹊桥仙渡"四字官窑款,确立了其官方节令用器的身份。

清代景德镇官窑牛郎织女粉彩图盘

清光绪青花七夕卷筒

民间工艺品则充满生活气息:明代剔红妆奁盒盖上雕刻的牛女故事,造型朴拙而情感真挚;清代桃花坞年画《七夕图》中,牛郎织女与乞巧女子同现画面,将神话与现实巧妙结合。这类作品与《帝京景物略》中"七月七日之午,丢巧针"的民俗记载相互印证,展现了传说与生活的深度融合。

文物中的牛郎织女题材往往与具体民俗实践相结合,成为节俗活动的物质载体。

故宫博物院收藏的清代缂丝七夕乞巧图轴,天上是牛郎织女相会,下半部分是人间,几位妇女或凭栏远眺,或对空乞巧。

乞巧道具直接用于七夕活动:明清时期的"七孔针"、"乞巧盘"等实物,与《荆楚岁时记》中"妇人结彩缕穿七孔针"的记载完全对应。天津博物馆藏的清代乞巧盒,内置七种不同规格的针线,盒盖内绘牛郎织女图,将传说与乞巧实践完美结合。

祭祀用具用于仪式供奉:宋代景德镇窑青白瓷供碗,外壁刻划鹊桥纹饰,专门用于七夕陈设瓜果。这类器物与《武林旧事》"七夕节物,多尚果食、茜鸡"的记载相印证,展现了传说与仪式的物质联结。从汉画像石到清官窑瓷,牛郎织女题材文物跨越两千年时空,形成了完整的视觉表达体系。这些物质遗存不仅记录了传说本身的演变,更反映了不同历史时期的工艺水平、审美趣味和民俗实践。