上海图书馆年度大展的宋刻本,都来自苏州潘氏

自清代至近现代,苏州潘氏家族被誉为“吴门冠族”,成为名噪一时的世家,潘氏家族收藏更是涵盖古籍、金石、书画等领域,规模宏大,影响深远。澎湃新闻获悉,上海图书馆一年一度的馆藏精品大展今年即聚焦苏州潘氏典籍珍藏。

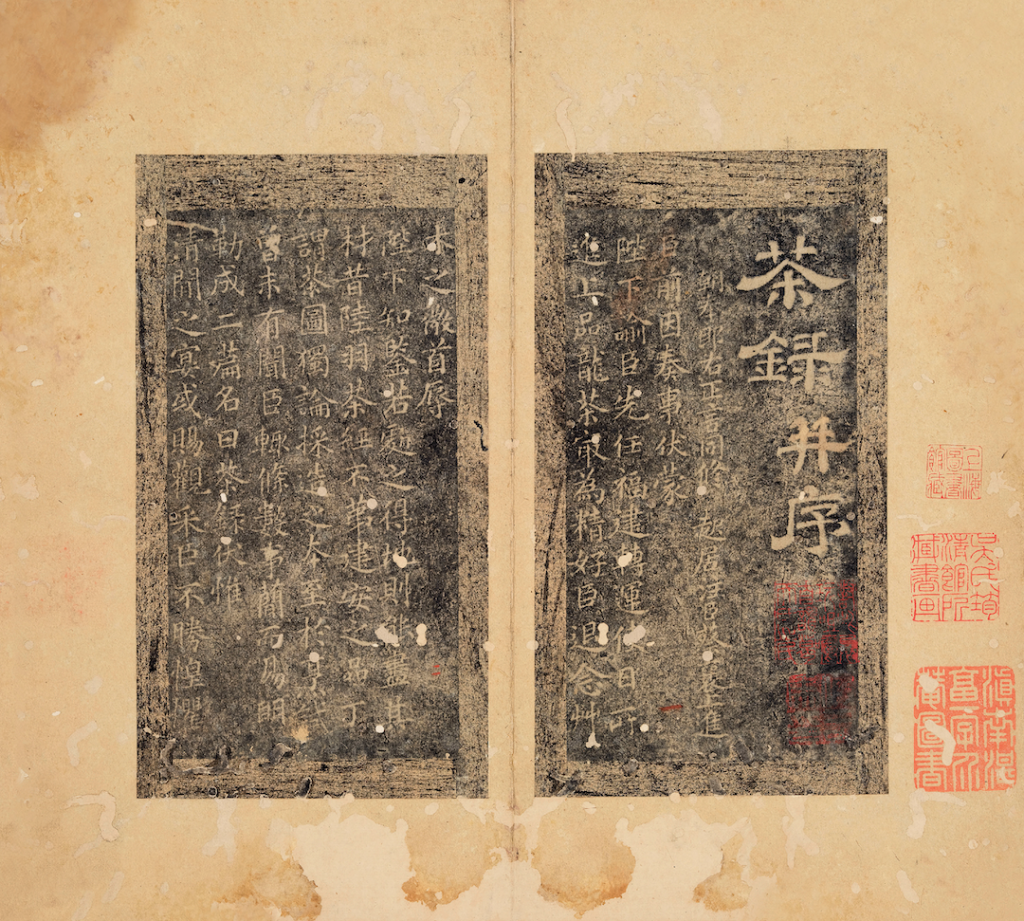

将于11月18日在上海图书馆东馆对公众展出的“攟古继美——上海图书馆藏苏州潘氏典籍文献展”汇聚苏州潘氏家族历代典籍旧藏精品、历代撰述、交游文献总计150余件/组,皆为上海图书馆馆藏珍本。其中潘祖荫滂喜斋旧藏宋刻《东观余论》《杜工部集》、宋拓《许真人井铭》《茶录》等悉数亮相。

展览开幕前,《澎湃新闻·古代艺术》采访此次展览策展人、上海图书馆副研究馆员梁颖,请他讲述如何通过一个展、一本图录,走进潘氏家族六代人的书斋,揭开一个家族如何以藏书续写江南文脉的历史。

苏州潘氏家族在清代乾隆年间崭露头角,凭借其在科举、官场、文化及商业领域的卓越成就,成为了名噪一时的世家,并形成了“贵潘”与“富潘”两大支系。此次展览如潘世恩、潘祖荫等位列高官,同时致力于典籍收藏,形成了“读书、聚书、著书、刻书”的家风,展览系统展现了苏州潘氏家族自清初至近代六代人的典籍收藏史,其中尤以潘祖荫滂喜斋和潘博山、潘景郑宝山楼两家为展览重点。

潘氏六代藏书之风的赓续

澎湃新闻:此次展览聚焦潘氏家族绵延六代的藏书传承,从潘奕隽“三松堂”、潘祖荫滂喜斋,至潘博山、潘景郑“宝山楼”,呈现了潘氏家族怎样的收藏史?

梁颖:潘氏藏书实则是一个笼统的概念,包括家族各代各支各自不同的收藏,从古籍善本、碑帖拓片到文稿、信札等文献。我们所谓六代传承更多是强调潘家藏书、著书、刻书之风代代赓续,并非指具体的藏品在代际间的递藏。实际上无论潘祖荫的滂喜斋还是潘博山、潘景郑昆仲的宝山楼,其收藏体系的建立均是基于自身收藏活动。

潘氏的典籍收藏始于潘奕隽,在与同时代大藏书家黄丕烈、袁廷梼的切磋交流中,三松堂的古籍、碑版、书画收藏初具雏形。潘奕隽之子潘世璜的须静斋在承继家藏的同时又多有增益,其侄潘世恩留余堂亦藏书数万卷。到潘祖荫一辈,潘氏藏书达到了巅峰。潘祖荫滂喜斋藏书博取广搜,所藏宋元本《东观余论》《杜工部集》《侍郎葛公归愚集》《颜氏家训》以及宋拓《许真人井铭》《茶录》等等,皆为仅存的传世孤本,煊赫书林。

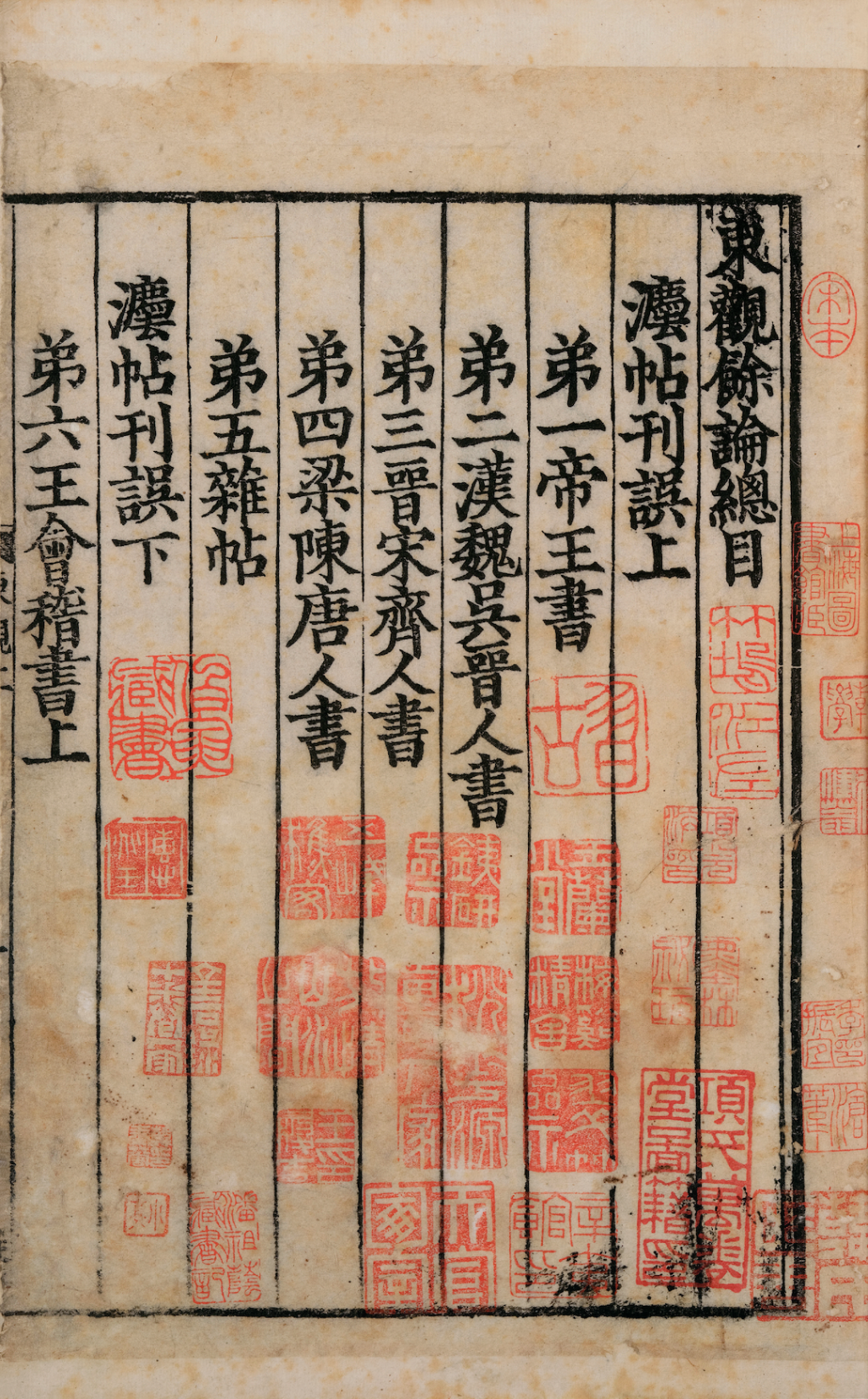

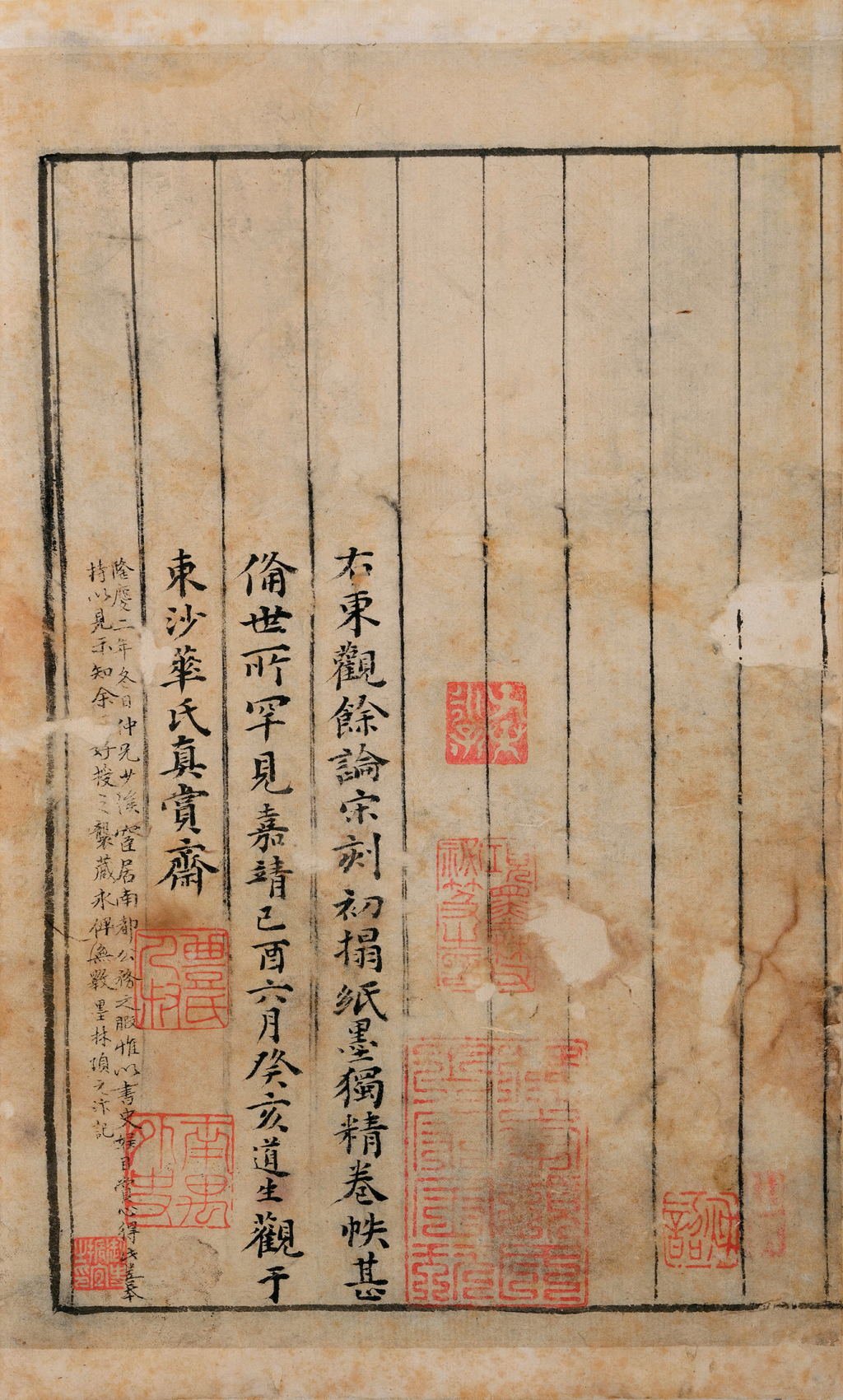

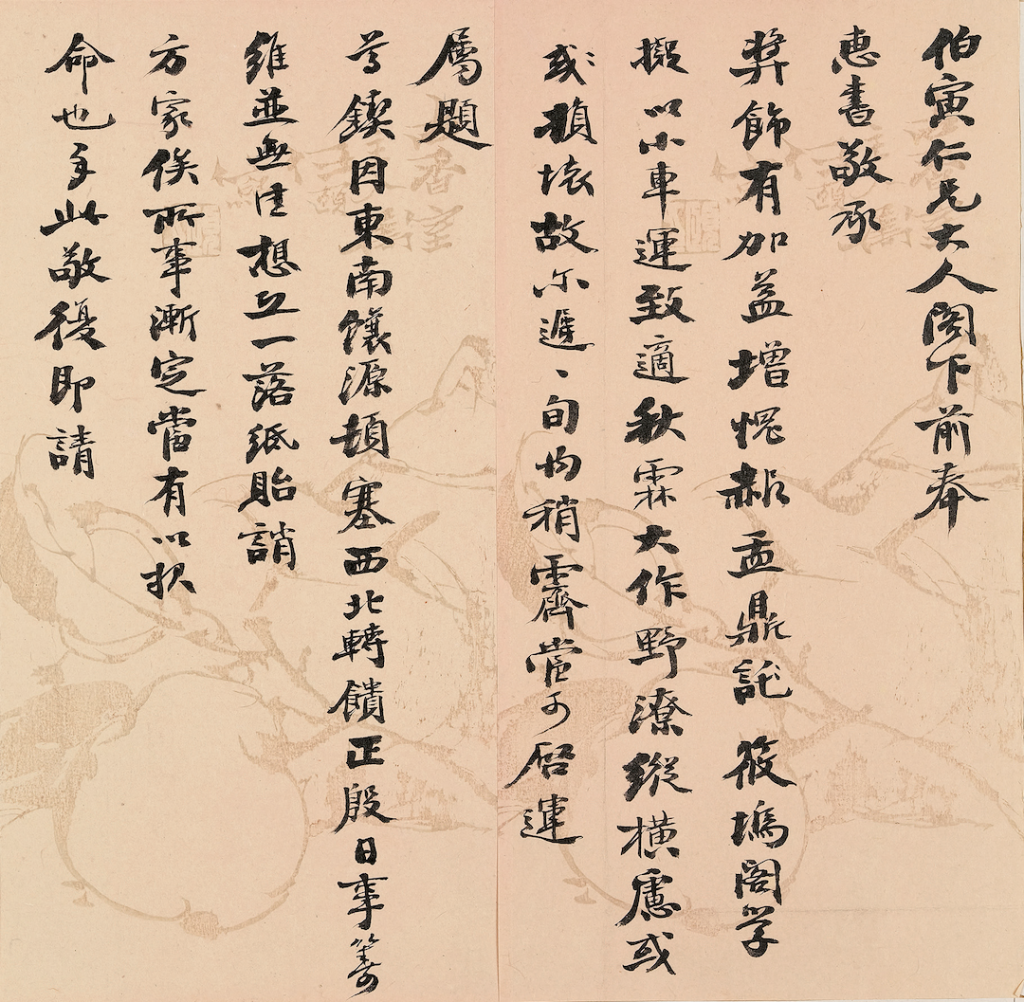

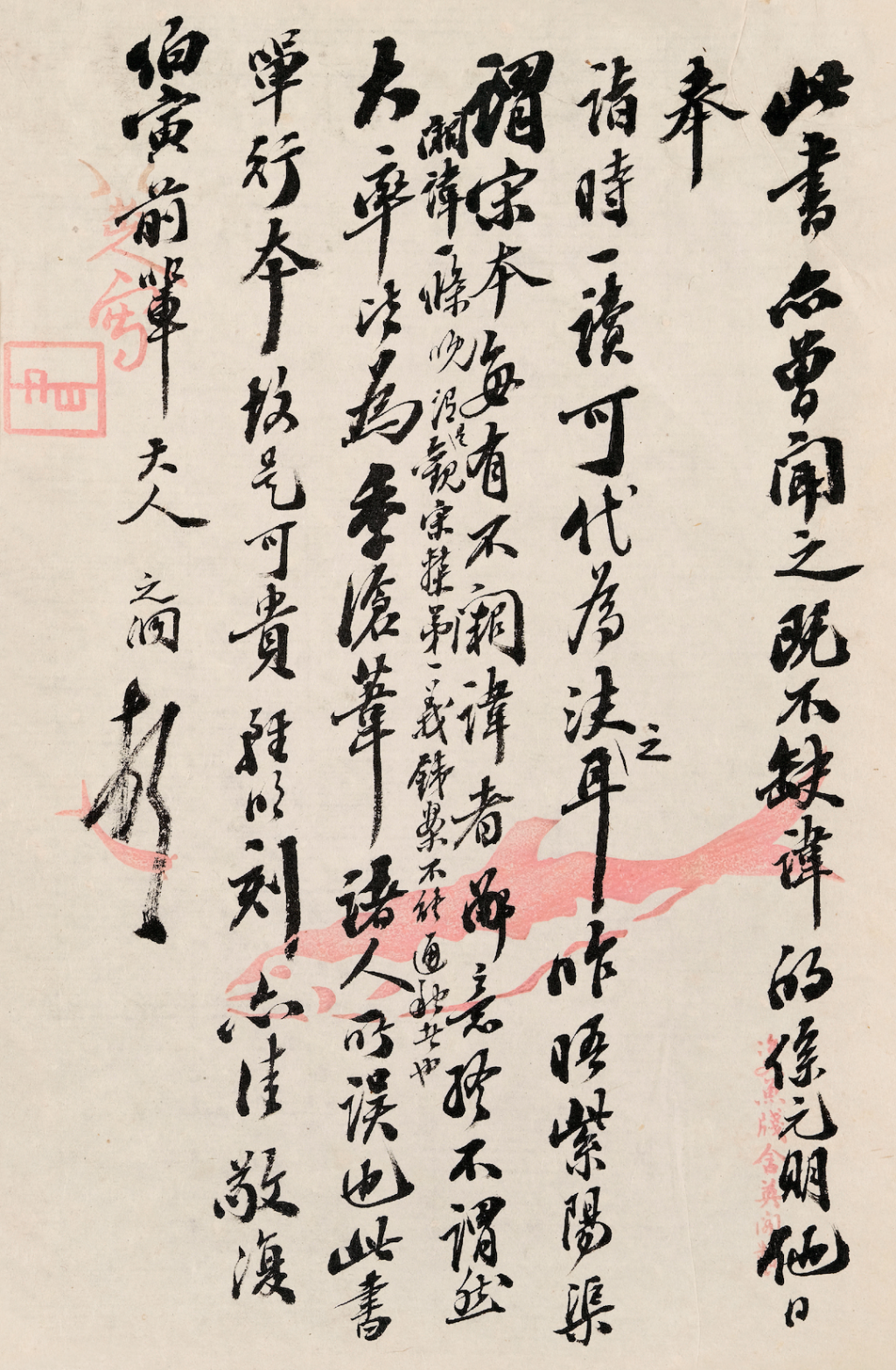

宋刻《东观余论》和丰坊、项元汴题跋

宋刻《东观余论》和丰坊、项元汴题跋

滂喜斋之后,下一辈潘博山、潘景郑昆仲的宝山楼延家族藏书传统之余绪。宝山楼藏书承袭自潘祖同之竹山堂,但博山昆仲更将眼光扩展至稀见稿抄本、尺牍及拓片,锱铢积累,也有了不下三十万卷的藏品。

中华人民共和国成立后,潘氏家族陆续转让、捐献所藏典籍,化私为公,使其家族旧藏成为上海图书馆馆藏的重要组成部分。

澎湃新闻:潘氏家族旧藏是如何入藏上海图书馆,其现在的收藏概貌、保存和研究概况如何?潘氏藏书在版本目录、金石书法、历史等方面的重要意义如何体现?

梁颖:潘氏藏书是个大概念,实际最终入藏上图的典籍以滂喜斋和宝山楼两家数量最多分量最重,所以也是展览的重点,但也都只是两家收藏的一部分。

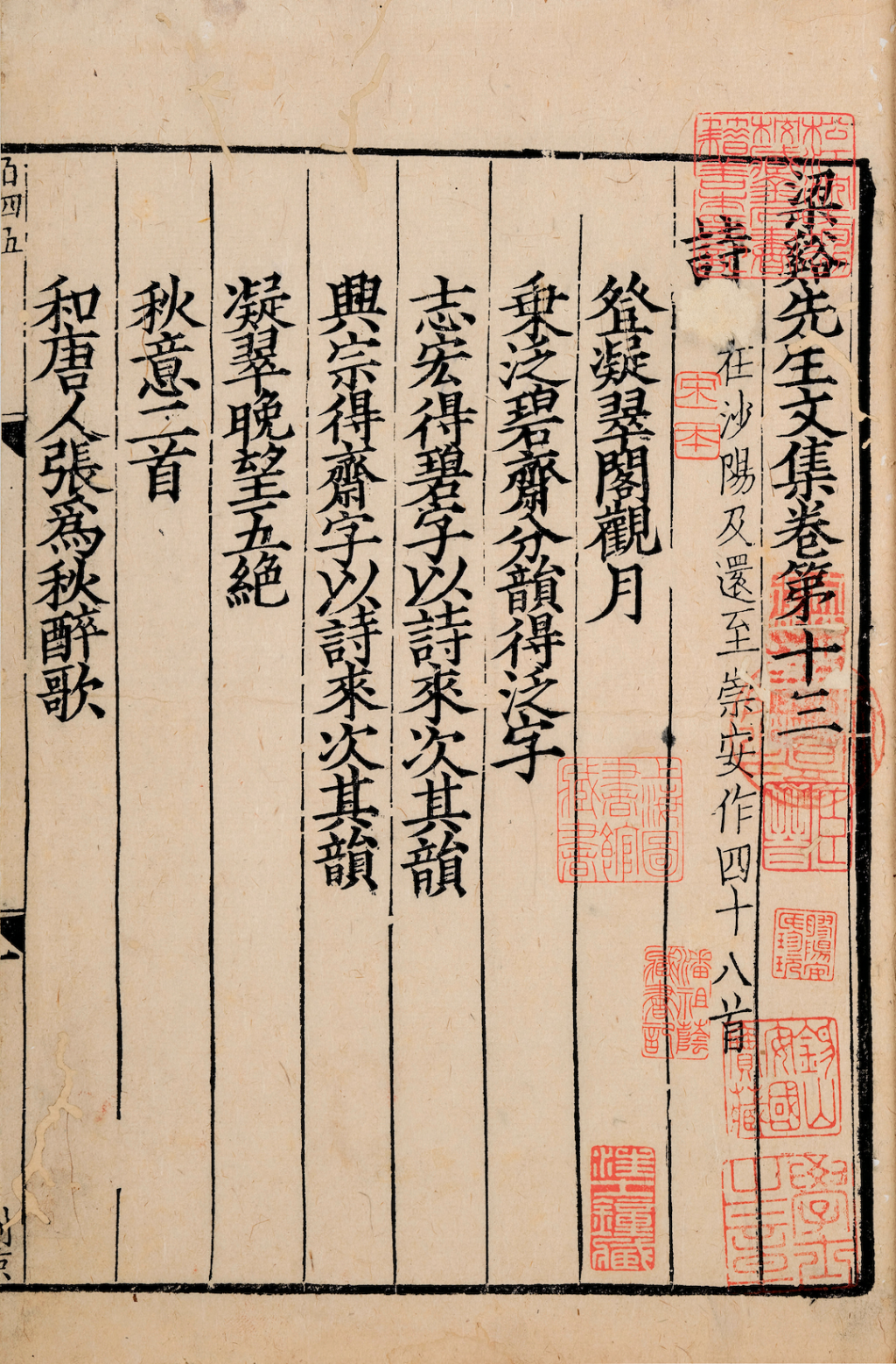

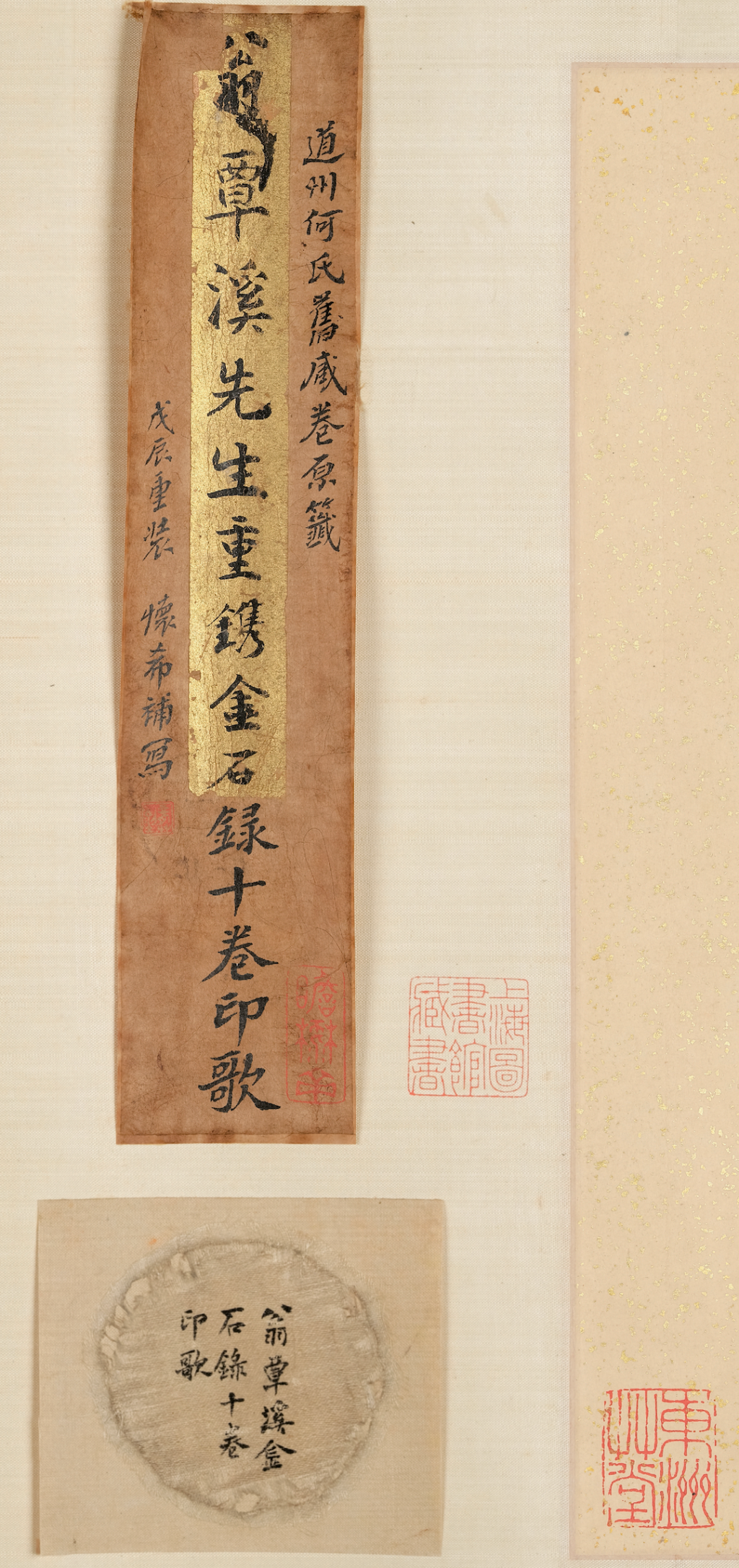

宋刻《梁溪先生文集》

滂喜斋所藏宋元本,根据1998年1月9日顾廷龙先生接受新民晚报采访时的回忆,是1953年由上海市文物管理委员会完成政府收购后拨交上海图书馆保存管理的,这应该是比较早的一批。上世纪五十到六十年代,还有不少潘祖荫旧藏古籍、碑帖陆续入藏上图,比如已经成为梅影书屋藏品的宋拓,基本都是从政府采购这条路径进来的。

至于宝山楼的旧藏,并非全在上图,比如潘博山所藏历代尺牍,最后去了故宫。上图所得,大部分是潘景郑先生多年来收藏的稿抄本和金石拓片,是潘老从供职合众图书馆时就开始陆续转让或捐赠的。

多年来,上海图书馆一直妥善地保管着这些珍贵的善本,同时也持续地进行了深入的研究。这方面的成绩,以陈先行、郭立暄、仲威等专家最为突出。他们的研究,通过论文、专著、展览图录等形式陆续公布,得到了学界的肯定。从某种意义上说,今年的年展,同样是建立在他们多年的研究这个基础上的。

解读“贵潘”书箧中的“谜题”

澎湃新闻:作为上海图书馆一年一度备受期待的馆藏精品大展,此次“攟古继美——上海图书馆藏苏州潘氏典籍文献展”的策展理念是怎样的,有哪些亮点?

梁颖:上海图书馆每年年展有一个基本定位,即馆藏精品展。精品展其性质基本可以理解为一个文物展,展出的都是我们馆藏级别最高的珍本,比如宋元刻本、宋拓中的传世孤本。今年展览跟以往有所不同,在文物之外,又增加了一个文献的维度。

也就是说,展览既呈现潘家收藏的典籍精品,又试图通过背景文献在一定程度上反映这个家族围绕着典籍的活动,这样观众既可以知道这个家族收藏了些什么,又可以了解这个家族的成员是如何收藏这些书的。

之所以有这样做的可能,是因为上图不但是潘氏藏书的主要归宿地之一,而且也是潘氏家族文献的收藏重镇,具备相应的馆藏,这也是此次展览展品种类特别丰富的原因,涵盖了家谱、古籍、碑帖、尺牍等等。

这两个维度的结合,就形成了本次展览的基本叙事,我想也会使主题的呈现更具有立体感。观众在了解书的同时也可以了解人,它的背后就隐伏着江南文化中典籍收藏的传统。

澎湃新闻:能否结合展品讲讲展览亮点、展品背后的故事,反映潘祖荫等收藏大家怎样的收藏活动和收藏观?

梁颖:宋元本总是展出的亮点,这是由它们的文物特质决定的,所以像宋刻《东观余论》《诸儒鸣道》、宋拓《许真人井铭》《茶录》,都能吸引观众的眼光。

宋拓《茶录》

这些孤本秘笈,有些是第一次露面,有些则不是。但即使不是首次亮相,也因为增加了文献这个维度,将珍本与关联文献组合展出,由此提供了新的视角。

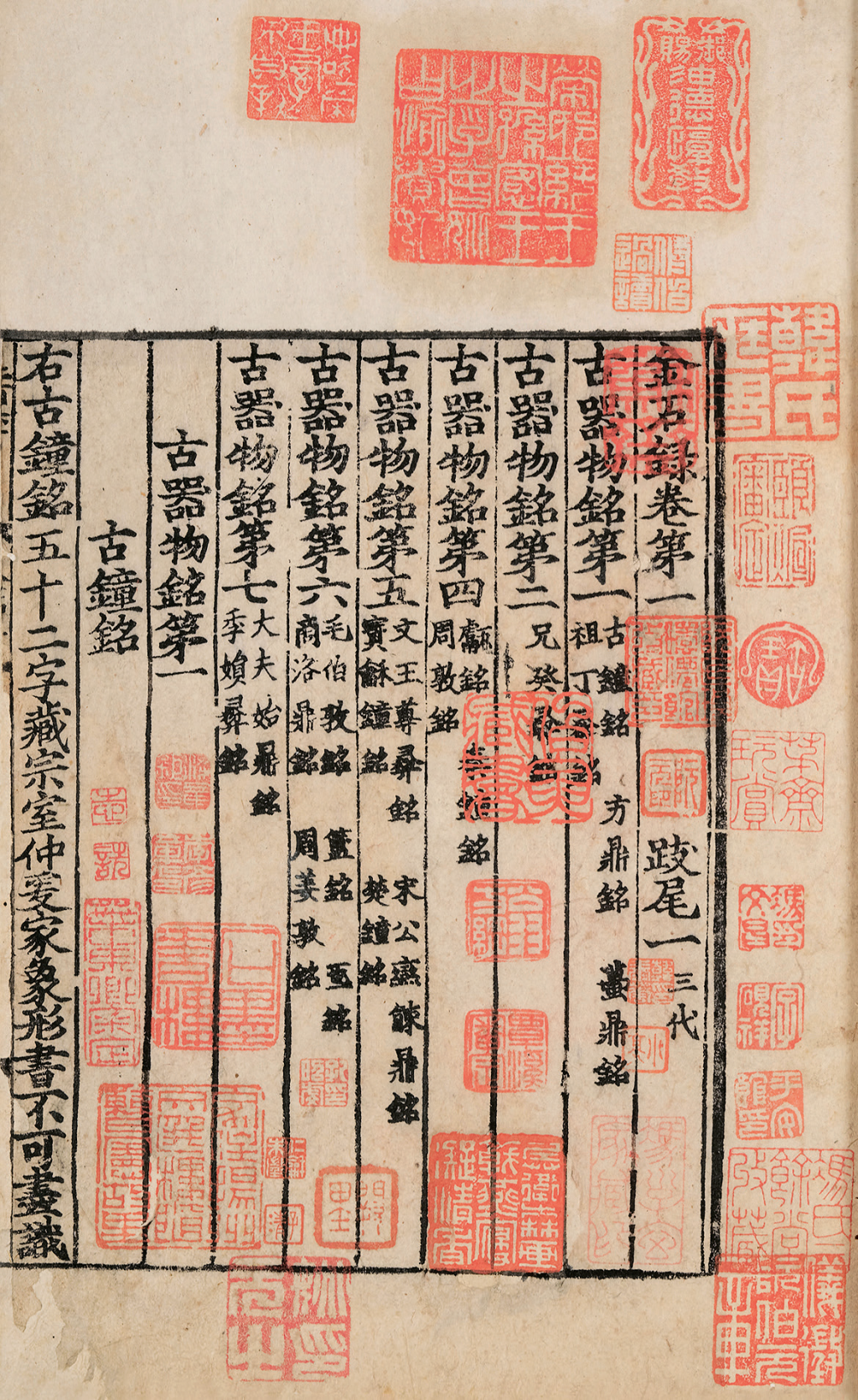

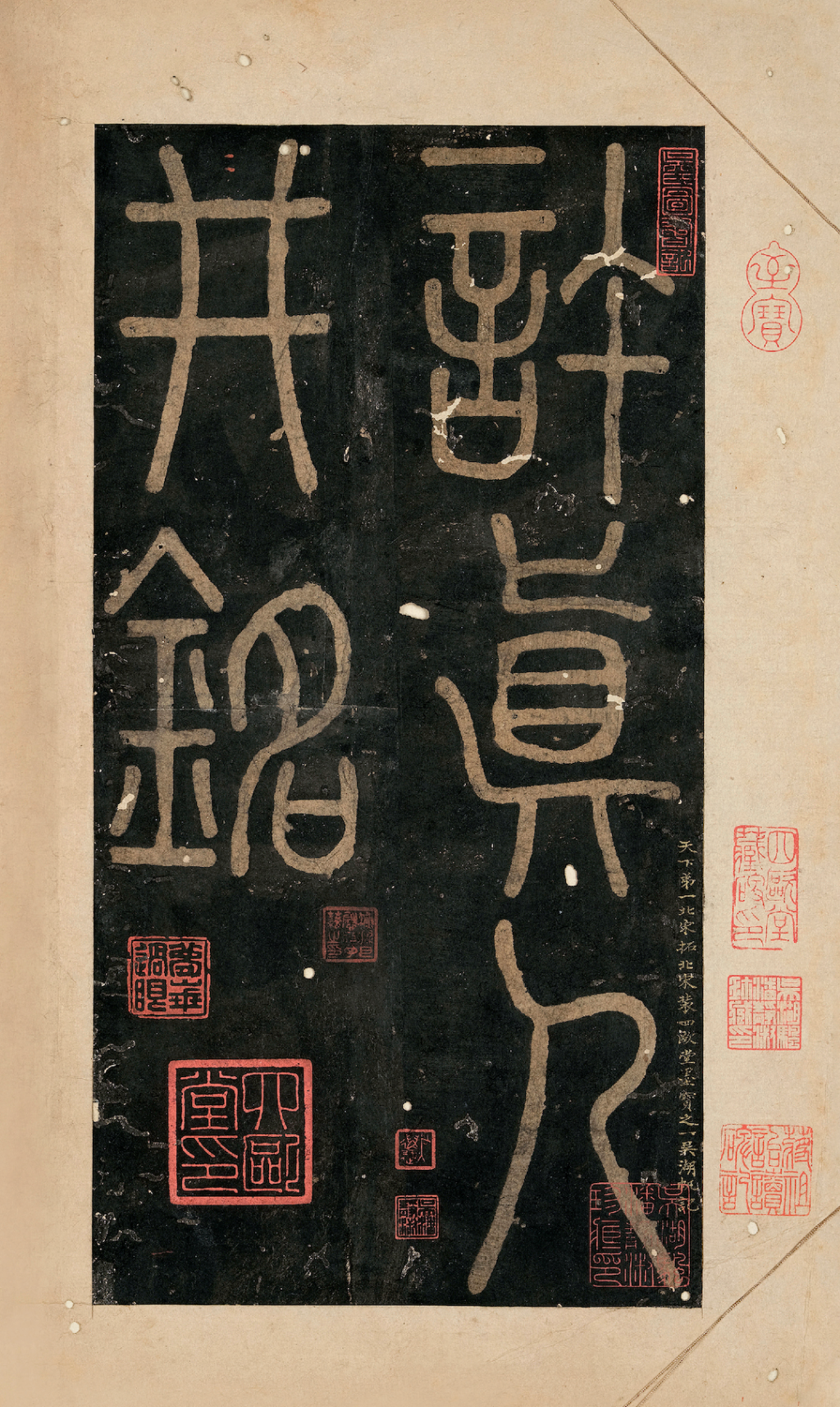

宋刻本《金石录》

宋刻本《金石录》

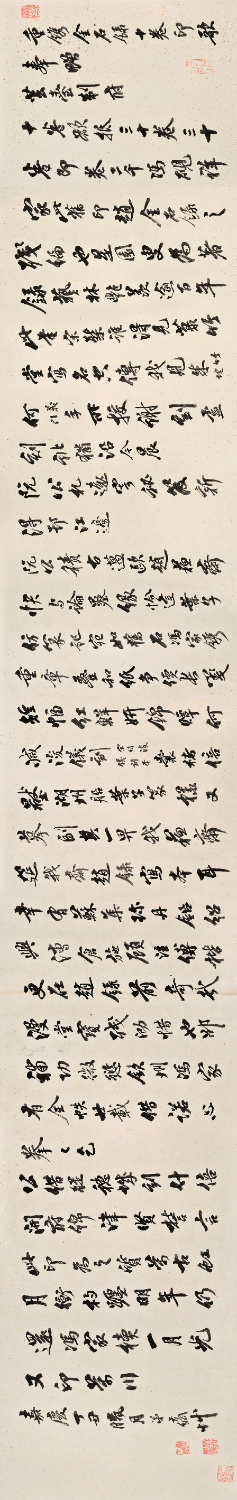

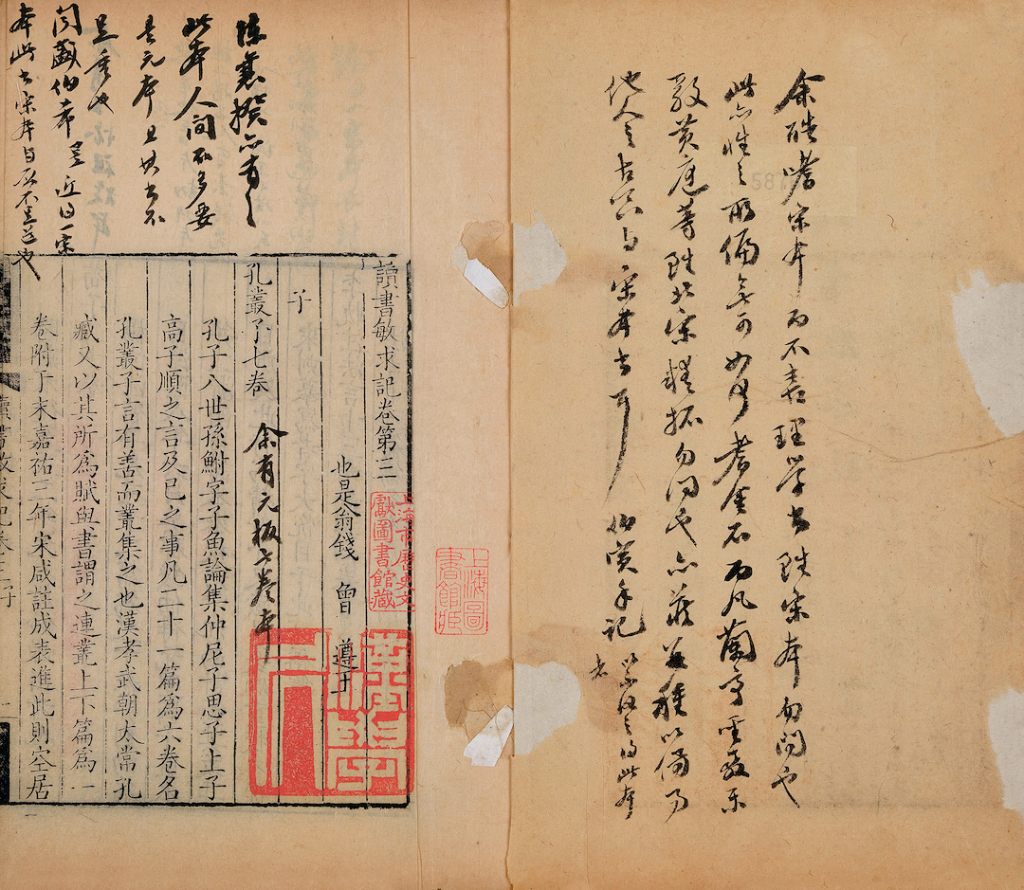

比如《金石录》。《金石录》凡三十卷,上图藏本为南宋龙舒郡斋刻本,存卷十一至二十,书贾剜改卷数为卷一至十,假充一个完整的本子。这个所谓的“十卷本”曾经朱大韶、冯子玄、冯文昌、鲍廷博、江立、赵魏、阮元、韩泰华、潘祖荫递相收藏,又有江藩、顾千里、翁方纲、姚元之、洪颐煊、沈涛、西林春等众多名流题跋、题咏,收藏印记竟达三百枚之多。其中,那方由“十卷本”第三位藏家冯文昌始刻,后继一代又一代递藏此书的鲍廷博、江立、阮元、韩泰华直到潘祖荫都亦步亦趋加以复刻的“金石录十卷人家”印,被视为“藏书史上的身份图腾”。当年阮元在得到这部书后,寄给翁方纲赏鉴,翁氏摩挲累月,不但为之题跋,还写下了《重镌金石录十卷印歌》。

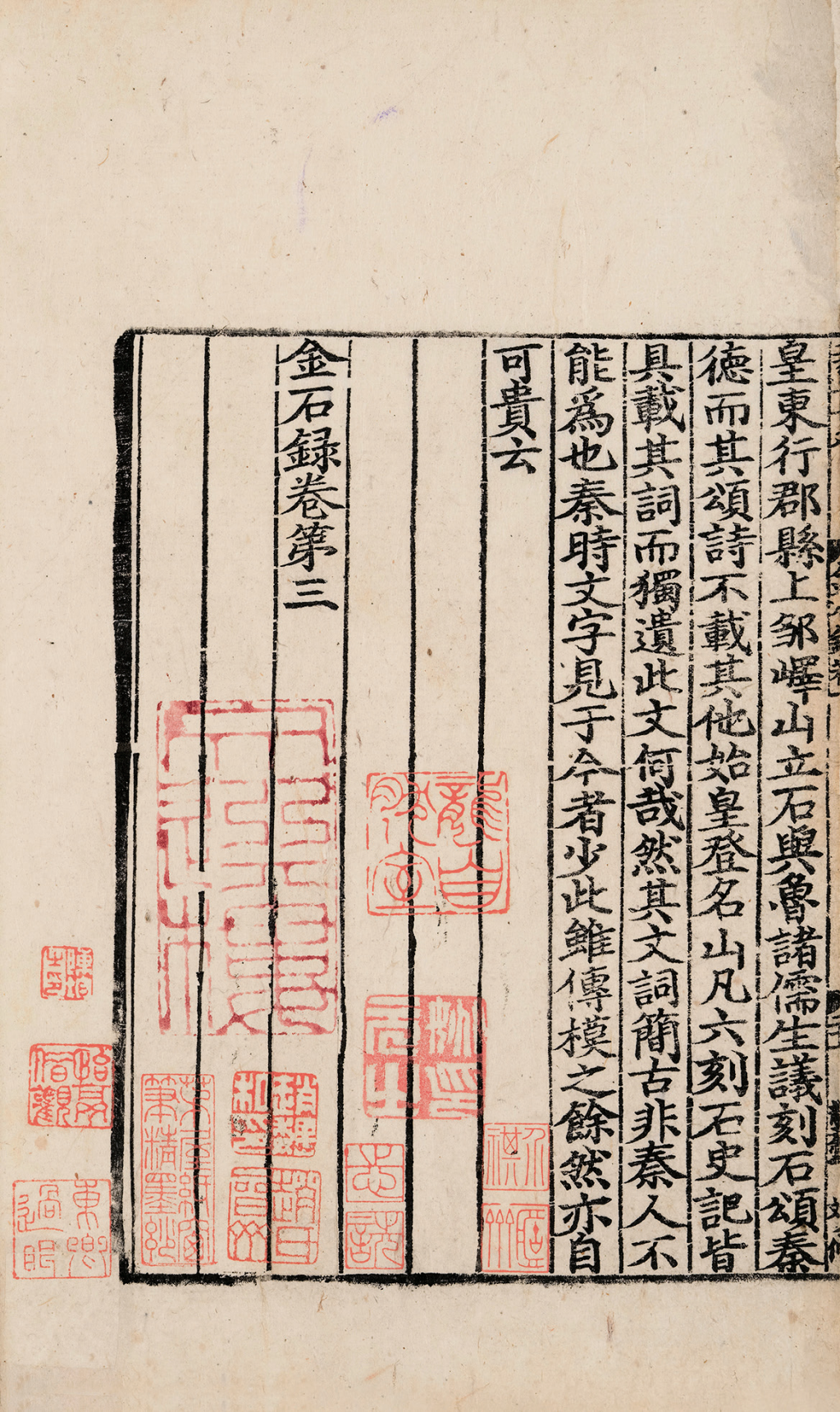

《重镌金石录十卷人家印歌》卷

《重镌金石录十卷人家印歌》卷

我们这次匹配《金石录》一起展出的手卷,就是翁方纲寄给阮元的诗柬与手札,是这段藏书史上有名的故事的见证。同样有意思的是,时日无多的翁方纲在信中依然谆谆嘱托阮元访求宋刻《施顾注东坡先生诗》,从中可以看出乾嘉这一代收藏家以宋本为尚的价值观对后世产生的巨大影响。

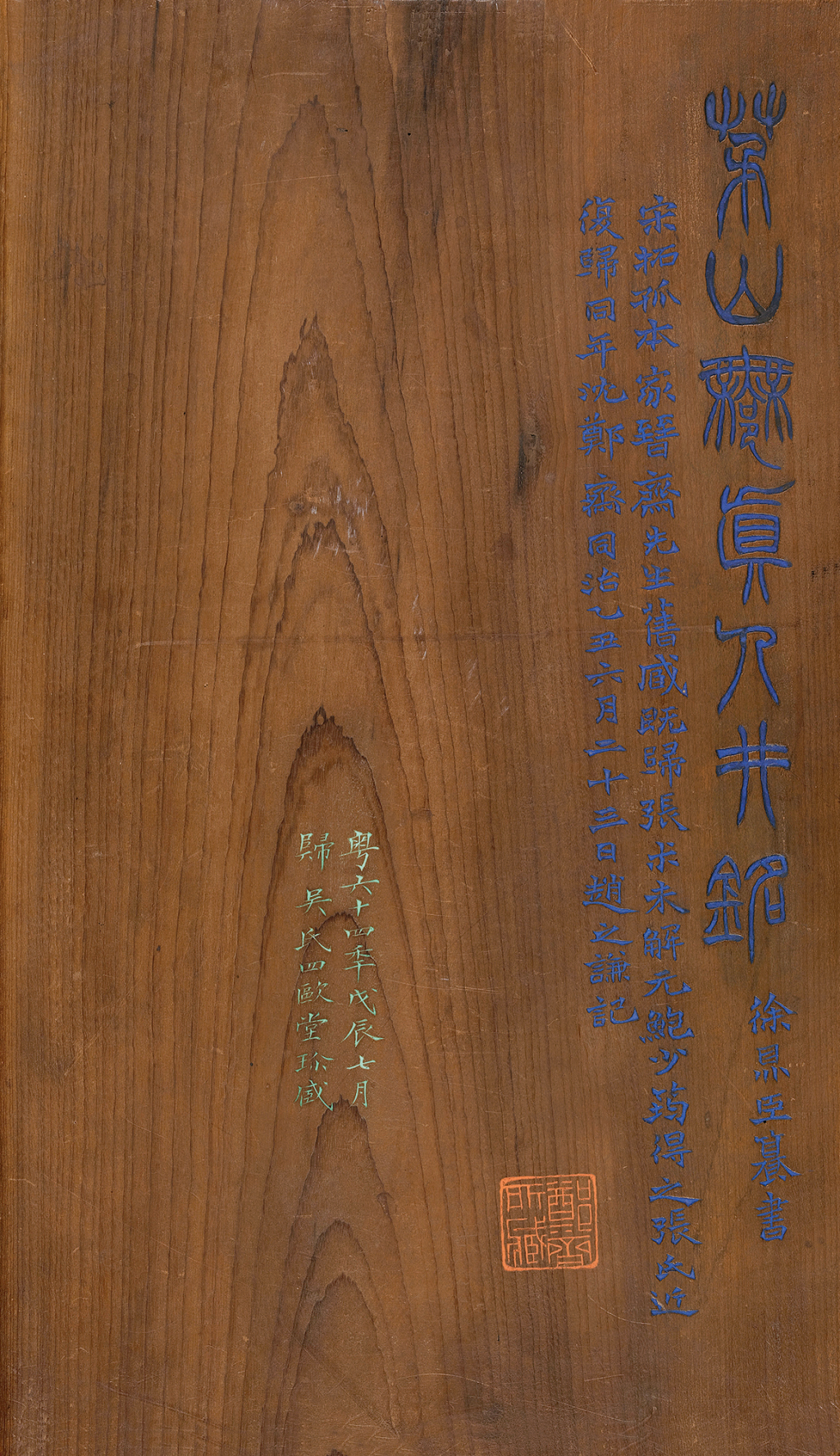

宋拓《许真人井铭》

宋拓《许真人井铭》

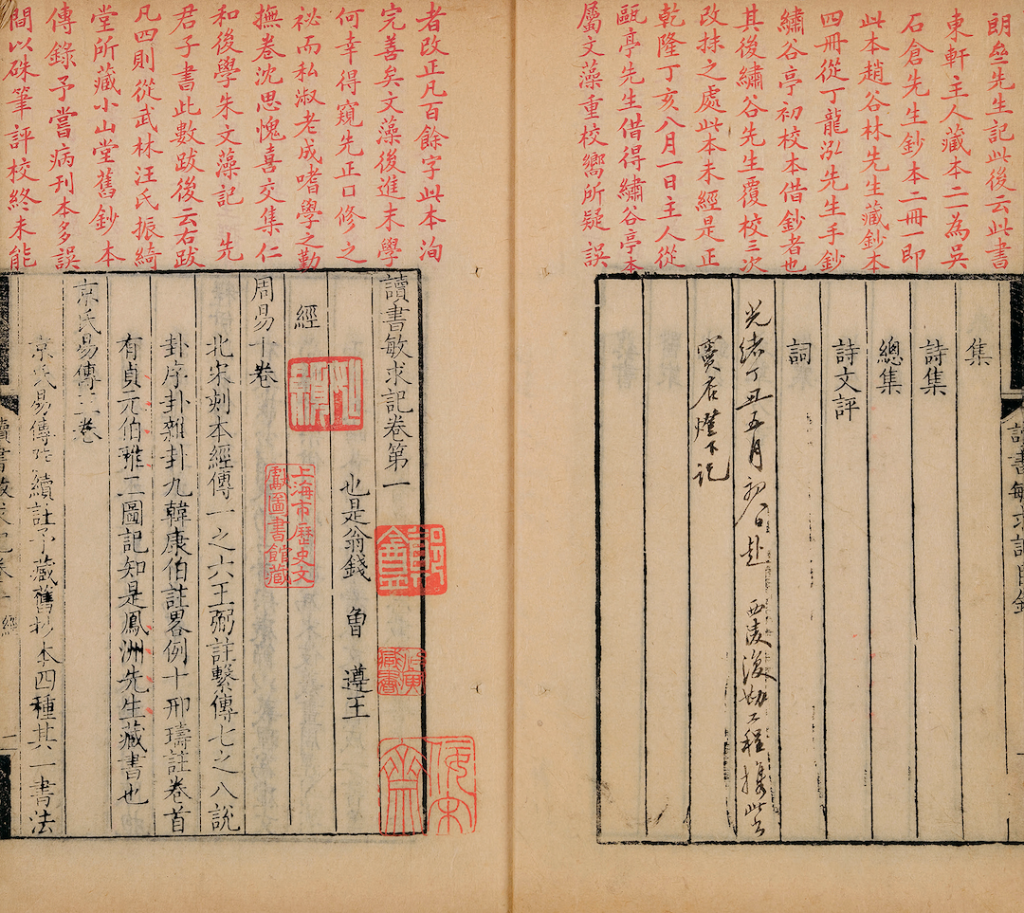

再举个例子。同样名声显赫的宋拓宋装《许真人井铭》,这部嘉庆年间大收藏家张廷济曾以 “千金”购得的传世孤本,我们匹配展出的是潘祖荫批校的《读书敏求记》,为什么呢?因为潘祖荫似从不在自己所藏的珍本上题跋,像《金石录》一样,《许真人井铭》上看不到潘祖荫的片言只语, 甚至连收藏印都没有盖,如果不是潘静淑留下的一行小字题记,人们根本不会知道它也曾经是潘祖荫的箧中之物。潘祖荫这种习惯做法到底出于什么理由,我们不知道答案,是一个“谜题”。不过,潘祖荫在他随时翻阅的普通本子上倒是会留下不少批语,《读书敏求记》上就有有潘祖荫光绪四年至十六年间的多责则题识,让我们得以了解他对书和碑帖的一些真实想法:“余酷嗜宋本,而不喜理学书,虽宋本勿问也,此亦性之所偏,无可如何。嗜金石,而凡《兰亭》《圣教》《乐毅》《黄庭》等,虽北宋精拓勿问也。亦藏数种,以备易他人之古器与宋本书耳。”,从中可见潘祖荫对宋本、宋拓的态度。

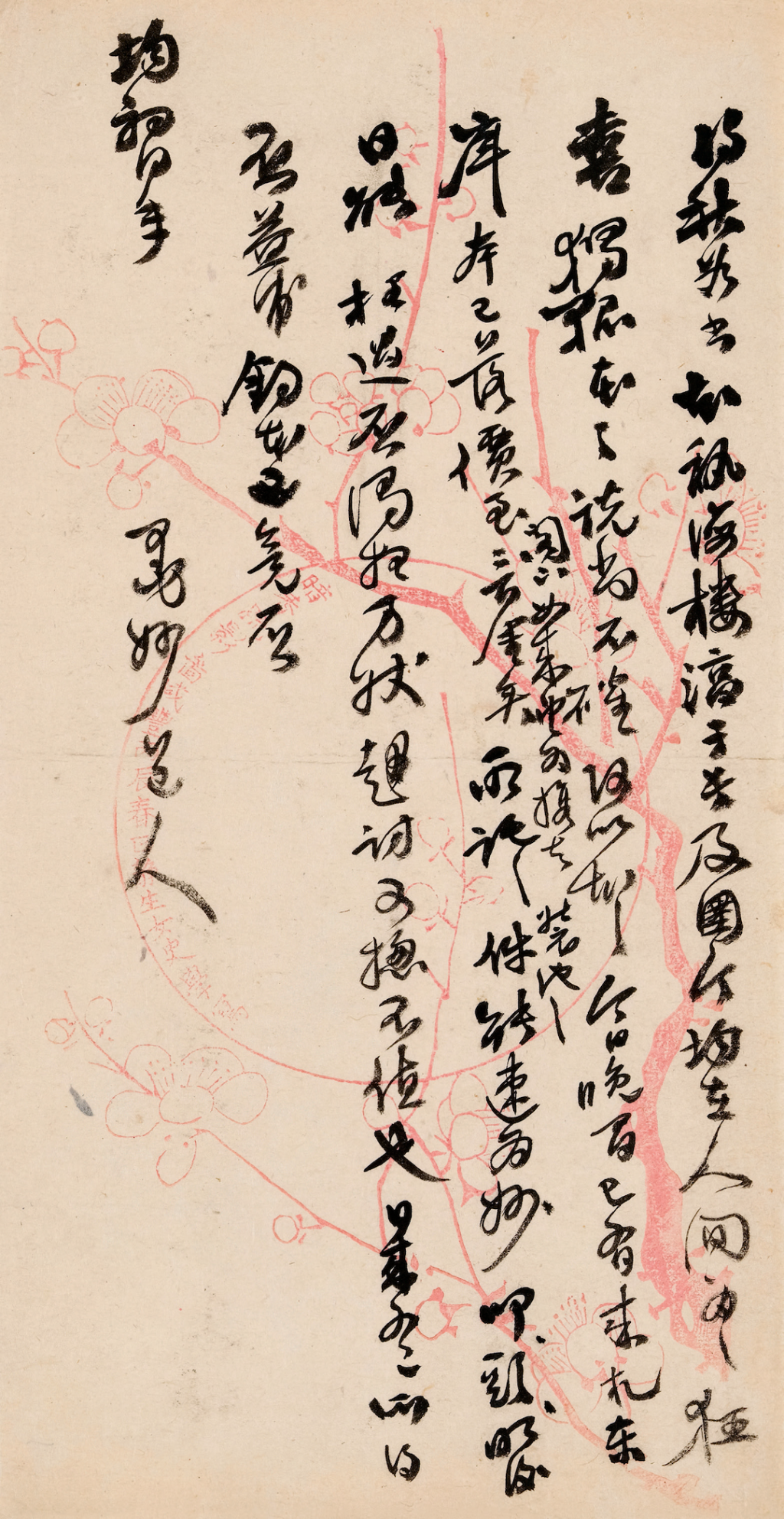

《读书敏求记》

《读书敏求记》

需要交代一下,这次展览中有个别展品不是潘家的东西,比如《周益文忠公集》,那是翁同龢的收藏,但上面有潘祖荫的题跋,前面说了潘祖荫几乎从不在自己的藏品上写跋,但他给翁同龢写过不止一次,我们正好拿来做个对比,可以看看潘祖荫题跋的面目。

呈现江南士族交游网络

澎湃新闻:展览除了呈现潘氏世家收藏的历史,更是系统梳理潘氏家族六代在撰述、交游和收藏之间经纬交织的轨迹,它勾勒了江南士族藏书传统对清代学术史和文化史发生发展影响的怎样的剖面?

梁颖:展览是基于藏书、藏书家两个板块的结合,见人又见物。藏书活动不论收购、交换、鉴定、研究,都离不开一个有共同爱好的群体所形成的“朋友圈”的互动,这就是为什么背景文献这个板块除了撰述还有交游这样一个部分。比如我们从潘祖荫与致沈树镛、吴大澂、王懿荣、陈介祺、张之洞等人的往返书信中,可以清晰地看到潘祖荫藏书活动的很多具体过程,以及他的一些具体想法,这些从藏品本身都是看不出来的,是隐身在藏品背后的东西。江南文化的主干是士族文化,藏书活动又是其最重要的特质之一,其影响甚至不局限于江南,已辐射至全国。

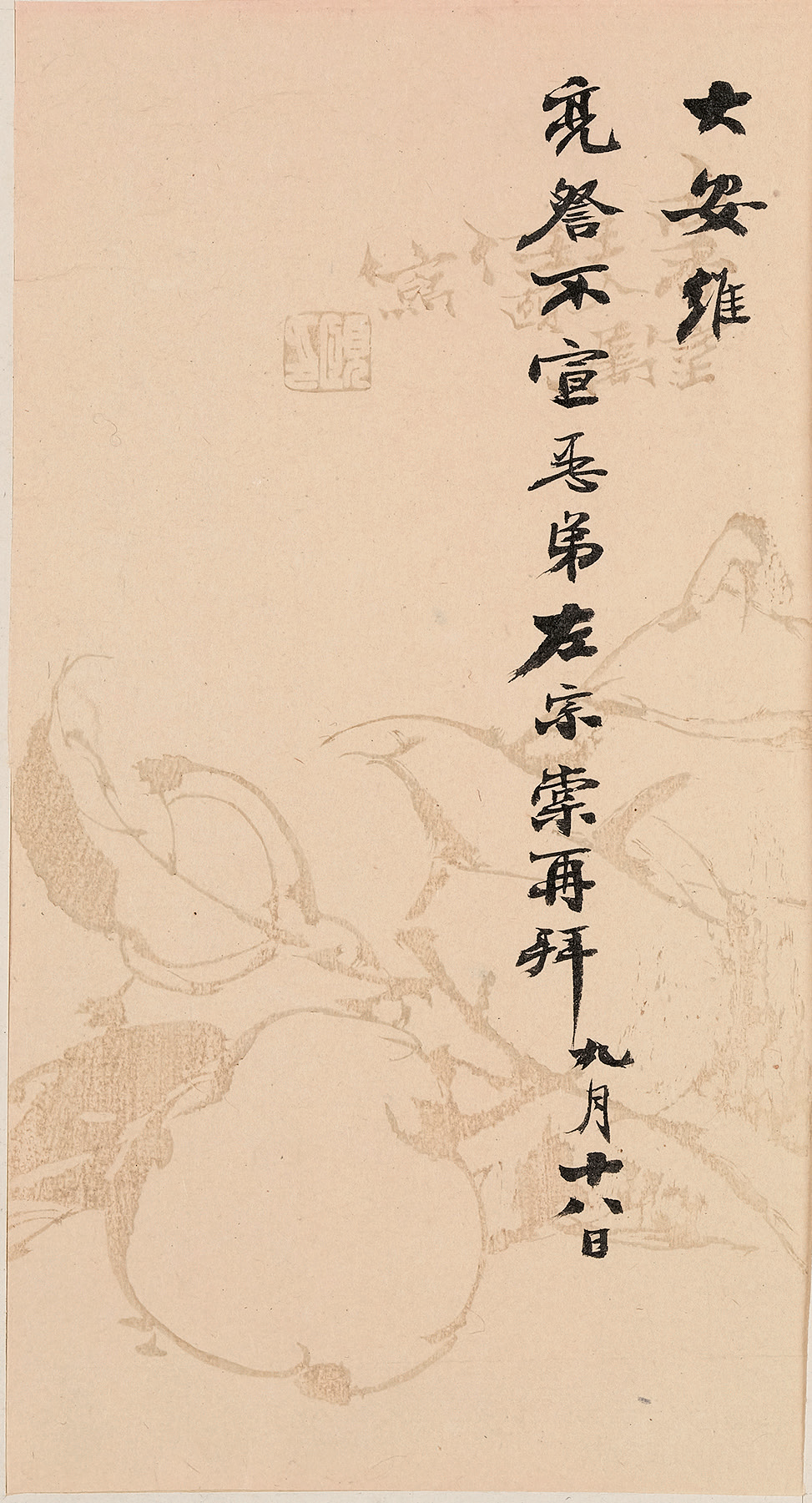

左宗棠致潘祖荫手札

左宗棠致潘祖荫手札

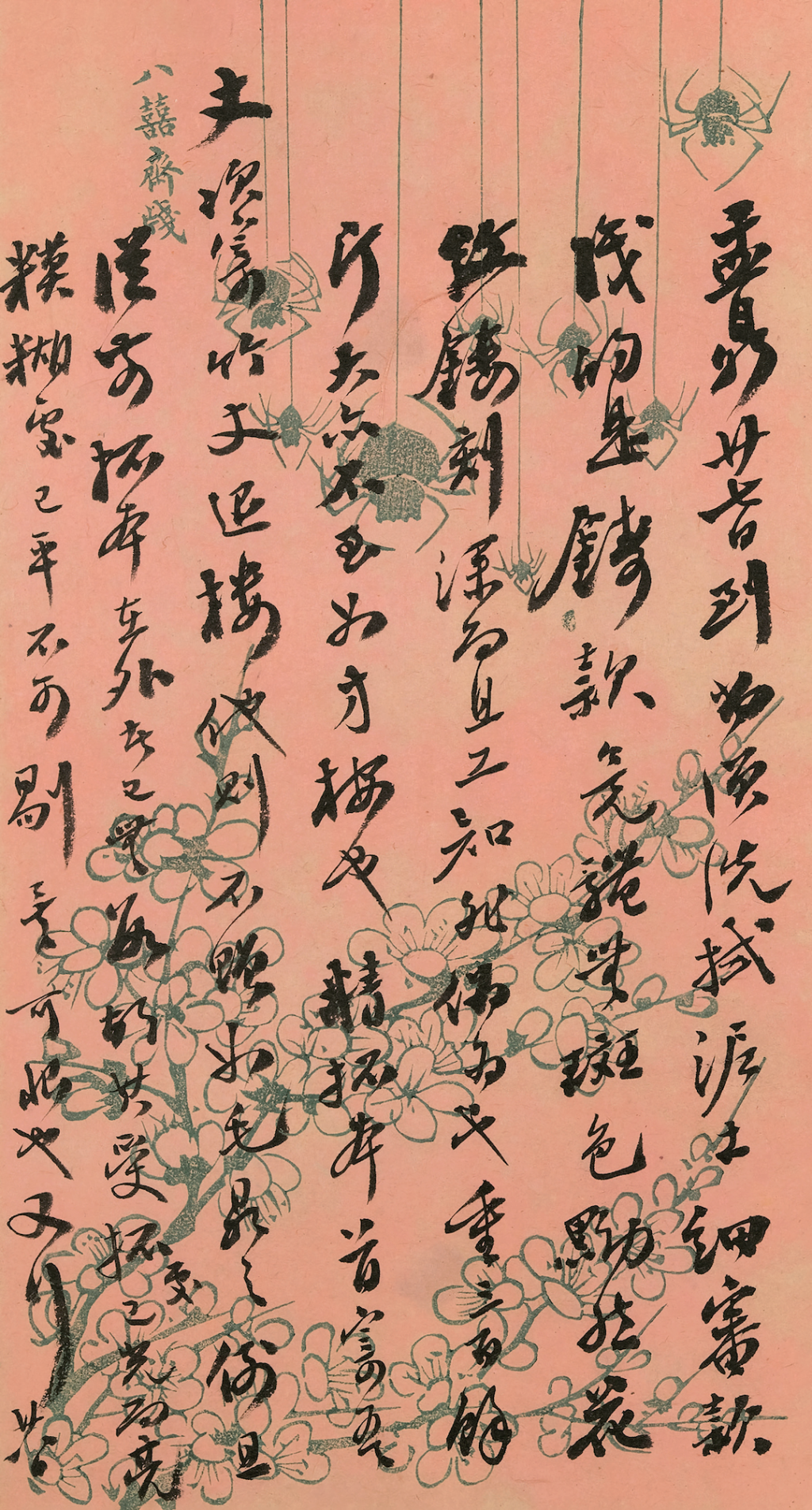

潘祖荫致陈介祺手札

潘祖荫致沈树镛手札

张之洞致潘祖荫手札

澎湃新闻:对于这样一个典籍文献展,还是有相当观展门槛的,在策展过程中有没有尝试如何让展览更贴近公众,对于公众有何观展建议?

梁颖:这次展览确实有一个专业的门槛,特别是文献部分都是需要去细细品读的,所以对我们来说这也是一次尝试。

就图书而言,比较大的一个困难是无法完整展示它的全貌,只能看部分,因为拆开的话会损伤原件,在这样的限制下,我们的考虑是通过出版物和讲座两条路径为读者提供更多的信息,对他们了解人和物提供帮助。

《攟古继美:上海图书馆藏苏州潘氏典籍文献展》图录

对于专业读者,仍惯例我们编有展览的图录,里面的图版能反映展陈无法呈现的部分。对于普通读者,我们同样做了一个尝试,特意编写了一册图文并茂的普及本,对重点展品及其背后的故事做了明白易懂的解读。同时还将推出一系列公众讲座,请馆内馆外的专家学者为读者观众讲述这个传奇家族、这个家族的传奇藏品的故事。

(注:此次展览展期持续至2026年2月28日,展期内将对部分展品进行一次换展。)