上海文化新消费|“剧女”在上海享受音乐剧盛宴

笔者相信,男剧女(音乐剧男观众多自称为男剧女,或索性也简称剧女)会随着文明的进步而逐渐增多,不同性别的“剧女”们将一起陪伴中国音乐剧成长。

上海的音乐剧市场在国内处于领先地位,据中国演出行业协会发布的《2024中国音乐剧市场年度报告》[1],2024年1月至10月,全国音乐剧票房13.96亿元,上海独占56%,可谓遥遥领先。

上海的音乐剧演出场所相对集中,多在人民广场附近,笔者对这个被音乐剧粉称为“宇宙中心”的环人广区域比较熟悉,曾在此工作过三年多,大剧院就在我们办公楼的旁边。

如今这个上海市的行政中心,也正成为国内音乐剧的中心,每到下班、节假日,观众会从四面八方赶来,在此享受音乐剧的盛宴。

当代上海音乐剧市场的发展历程

当代上海音乐剧的市场发展涉及三个重要场所,正好代表三个重要时期。

第一个是上海大剧院,培养了国内第一批音乐剧观众。2002年大剧院引进《悲惨世界》,这是百老汇经典剧目和全套班底在国内的首次亮相,后又陆续引进《猫》《音乐之声》《剧院魅影》等经典作品。《剧院魅影》演出期间,出现了“为一部剧赶赴一座城”的现象,当时没有网上付款,外地观众大多托朋友买票或者邮购。

《剧院魅影》剧照

上海引进国外经典音乐剧屡获成功,但移植到外地就水土不服,例如《猫》在上海演出53场,而原定北京的30场演出最后只演了6场。有人认为这是上海国际化程度高,市民乐于接受外来文化的缘故。尽管有些观众只为赶时髦,但正如音乐剧专家费元洪所言,这种心理也是培养艺术兴趣与艺术市场的起点。[2]

第二个是上海文化广场,它引进更多元化的音乐剧佳作,并支持、培育中文原创音乐剧。2011年文化广场重建开放,定位为国内首个以音乐剧演出为主的专业剧场,提出“看音乐剧,到文化广场”的口号。2014年引进德语音乐剧《伊丽莎白》,后陆续引进法语音乐剧《巴黎圣母院》《摇滚莫扎特》等多个语种的音乐剧。

《摇滚莫扎特》剧照

文化广场还支持经典音乐剧的中文改编,2021年上演的《罗密欧与朱丽叶》中文版改自法语版,2022年上演的《粉丝来信》改自韩版,中文版将故事背景、人物角色等进行本土化改编,更贴近观众的生活。2019年,文化广场正式启动“华语原创音乐剧孵化计划”,孵化出《宝玉》等原创作品。

第三个是亚洲大厦,它开启了环境式驻演音乐剧的小剧场模式。2019年,上海推出《上海市演艺新空间运营标准(试行版)》,满足演出场次每年不低于50场等指标,便可将写字楼、商场、园区的非标准剧场转换为“演艺新空间”。

《阿波罗尼亚》剧照

2020年,环境式驻演音乐剧《阿波罗尼亚》在亚洲大厦首个演艺空间“星空间1号”上演, 一炮走红并久演不衰。其后类似的小剧场在亚洲大厦内部及周边陆续被开发,亚洲大厦也因此被称为“垂直的百老汇”。2024年1-10月,演艺新空间及小剧场的音乐剧场次占比高达69.9%,成为国内音乐剧市场的重要特征。

当观剧成为一种生活方式

目前音乐剧演出在国内二线城市有较大拓展。2024年1-10月,一线城市的音乐剧票房占比79.5%,较去年同期的82.9%明显下降;二线城市票房占比为19.6%,较去年同期上升了4个百分点。

以单个城市为例,比如因文娱活动较少而被戏称为“广寒宫”的广州,这一时期的音乐剧演出场次在全国名列第四位,票房排名第五位。于是,音乐剧跨城观演现象有所下降,2019年跨省观看音乐剧的观众比例曾一度高达53.2%,而截至2024年10月,这一比例已下降至29.5%。

如今,拖着箱子来看剧的人几乎看不到了,当然这部分得益于上海许多地方包括地铁站都设了寄存处,入沪后可以随时将箱子存柜,轻身前往剧场。由于小剧场的地理位置集中,剧目选择众多,远道而来的观众不再只看一部大剧,基本都是“入沪连打”(连续观剧)。

而作为观剧主体的本地观众更是将看剧变成了日常生活(而不只是周末和节假日才有的娱乐),不少人在紧张工作一天后,会选择进入小剧场,让自己沉浸到音乐剧中,消解压力,舒缓情绪,顺便思考下人生。

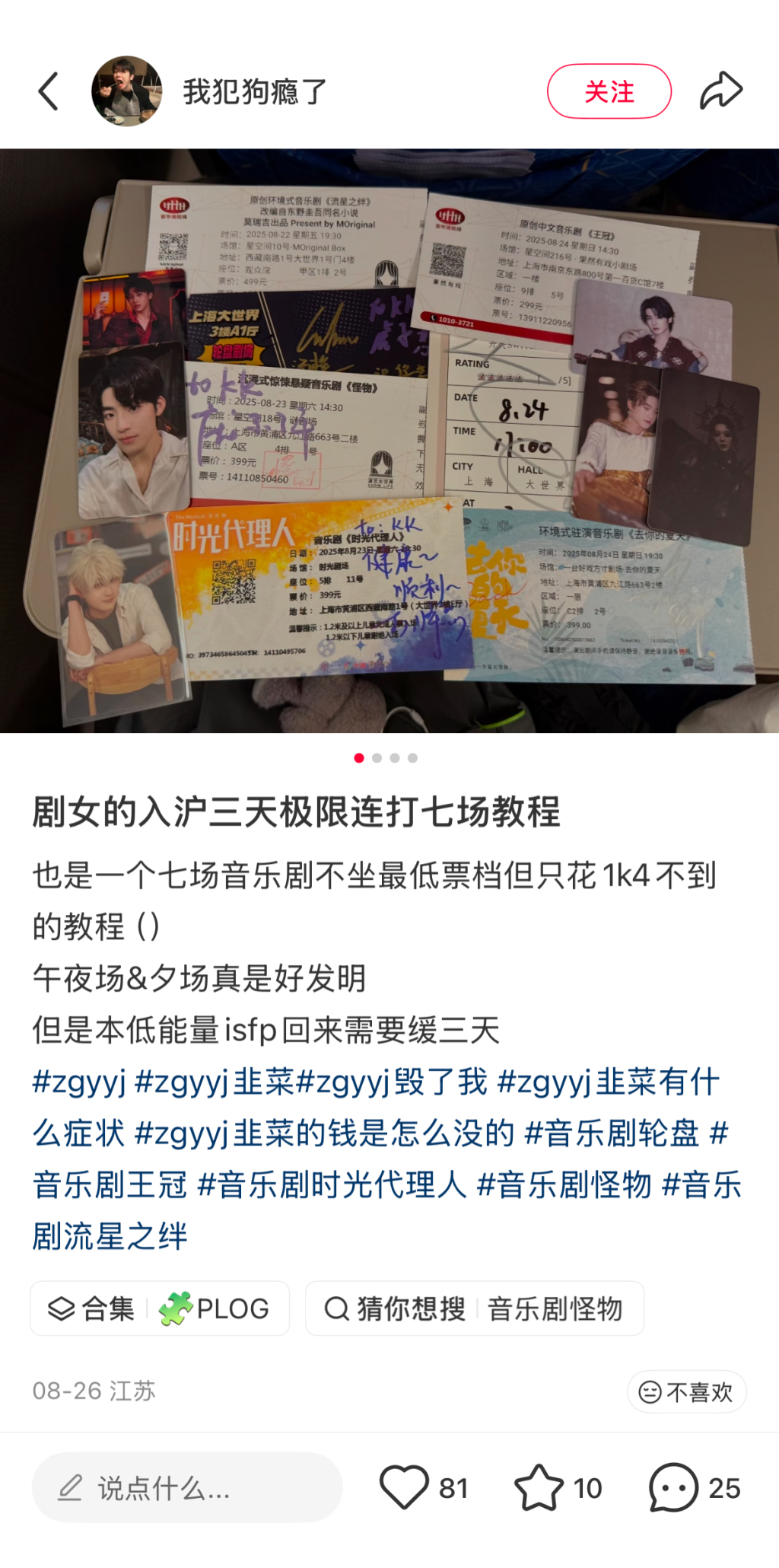

一位“剧女”在社交平台分享的“入沪连打”结算画面

当代人有许多休闲娱乐,上网看剧更是便捷,为什么还要走进剧场呢?

答案很简单,这里能见到活人(而不是影像),可以更近距离地观摩演员的表演,可以实地感受空间布景舞美灯光,有的座位还能跟演员亲密互动。剧场里,每一次演出都是不同的,同一部剧有不同的演员(卡司)、不同的组合,同样的演员也会有不同的表现,观剧体验总是新鲜的。

此外,在现场拍摄演员的返场表演,去SD(stage door,演职人员通道)与演员见面交流,也能让观众有更多的参与感。

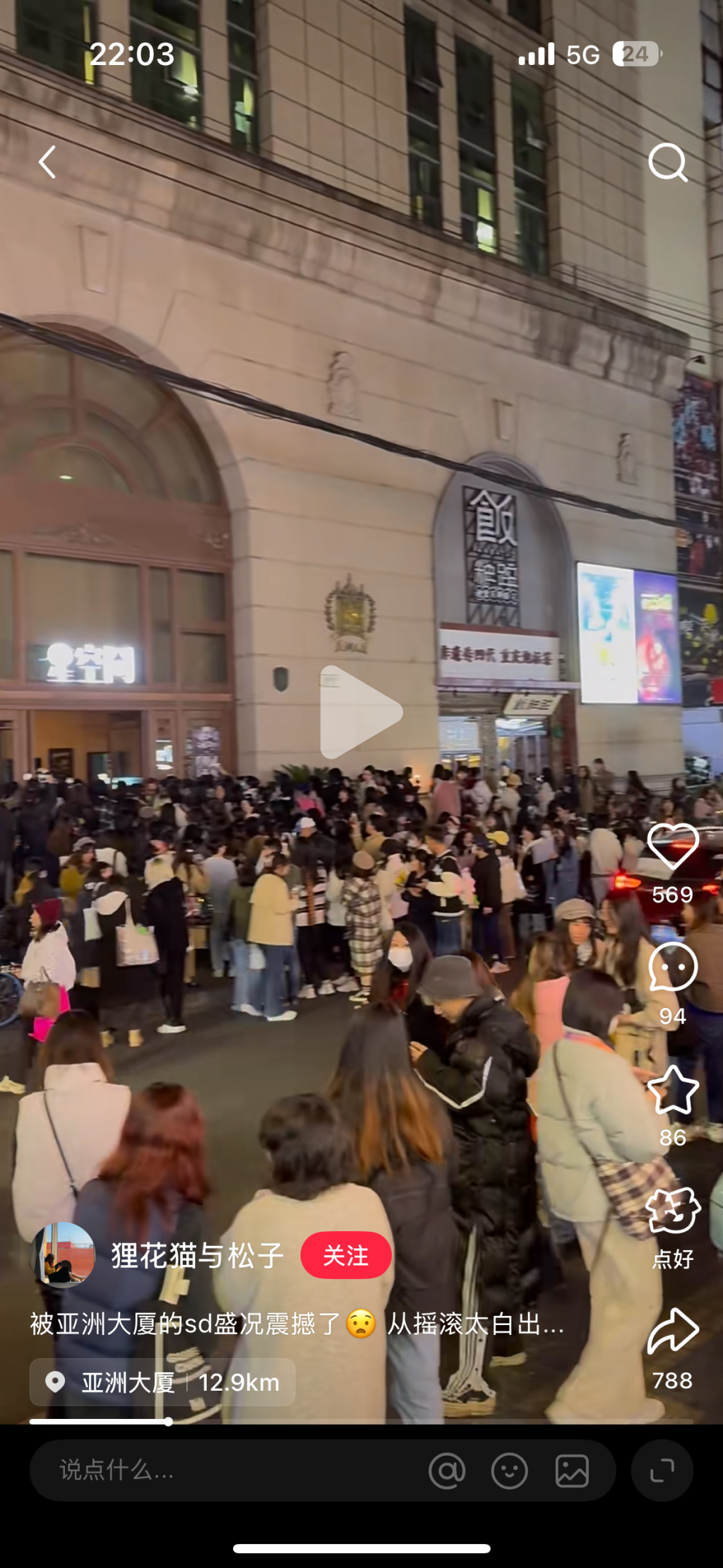

网友分享的亚洲大厦sd盛况视频截图

观剧成为了一种日常,而我们更想在日常生活中体现自主性。通过一系列积极、主动的观剧行为,如选卡(演员)抢票、制定出行攻略、寻找同行者(上网找伴)、检查装备(剧场包、票夹、望远镜、签字笔、相机、拍立得等)、返场拍照录影、蹲SD找“人质”(心仪的演员)签名合影、上网写repo(观剧报告)、与同好及同担(同个演员的粉丝)线上线下交流……在不知不觉中,我们摆脱了那个被动观看的位置,同时也开启了社群亚文化的构建。

音乐剧女孩:重建女性叙事的可能

中国音乐剧的观众有两大特征,一是年轻化,据中国演出行业协会发布的《2023年剧场类演出市场消费观察》,音乐剧25岁以下观众占比最高,达到40%[3]。

另一个是女性化,女性观众在音乐剧市场的比例很高,自2019年以来,一直稳定在75%以上。2024年1-10月的统计显示,音乐剧观众中女性占比高达77.4%。对比美国百老汇联盟2022年5月-2023年5月发布的报告,这个数据高出美国百老汇音乐剧女性观众约10个百分点。显然,青年女性已成为中国音乐剧的主要观众。

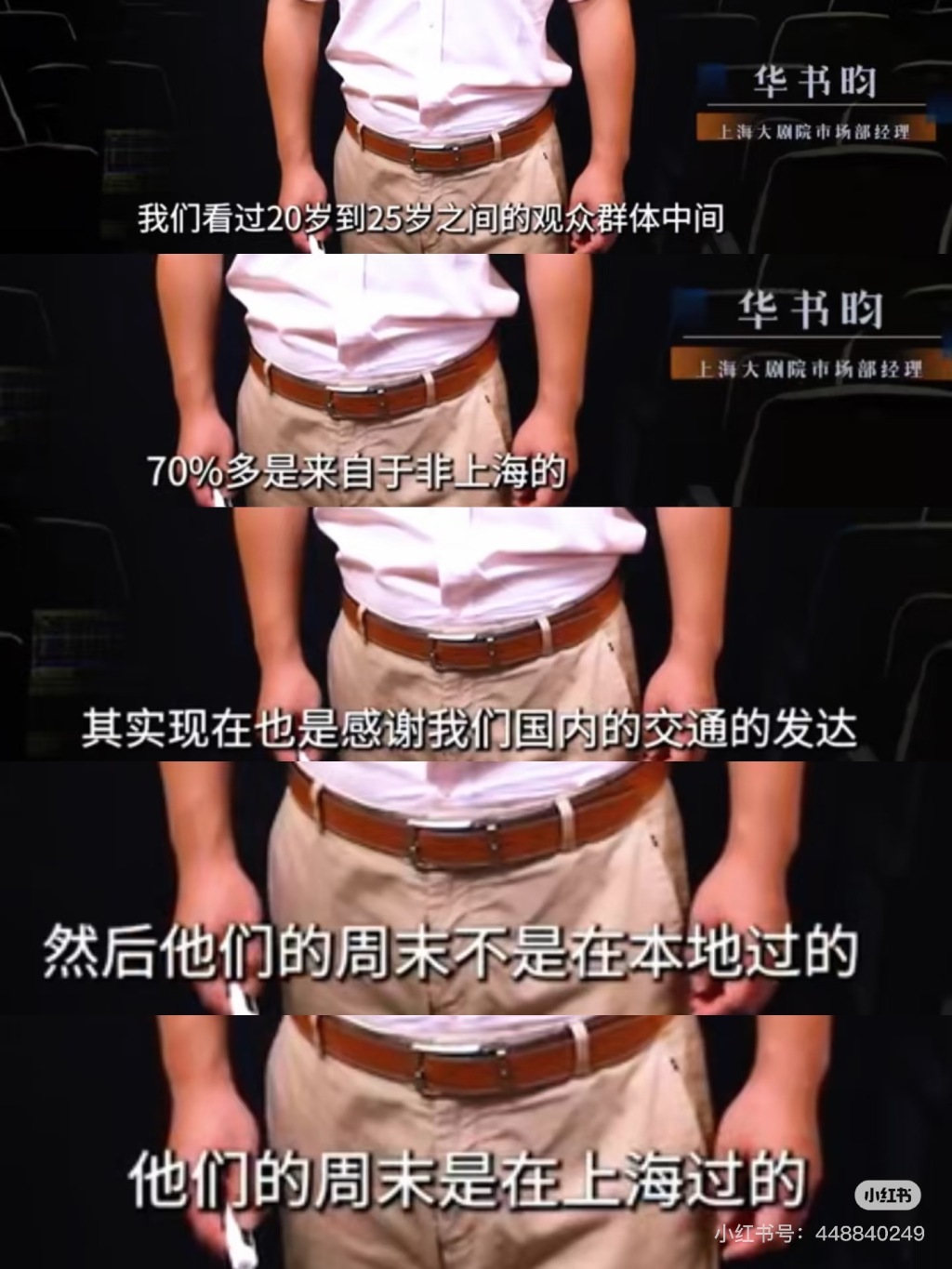

周末跨城已成为“剧女”日常

音乐剧女孩的积极消费(包括购买周边和物料、联动消费),以及在网上的热情宣传是使得音乐剧市场日渐向好的重要因素。尤其很多女孩还是学生或者刚毕业,没有收入或收入较低,小剧场的票价对她们而言并不便宜,这从许多人来沪后都是住在青旅,吃饭只吃几十元的快餐,甚至组团去蹲路边炒粉摊就可见一斑。因此,她们对音乐剧的支持更显难能可贵。然而,也有人对剧女现象表现出担忧,认为性别失衡会带来负面影响。

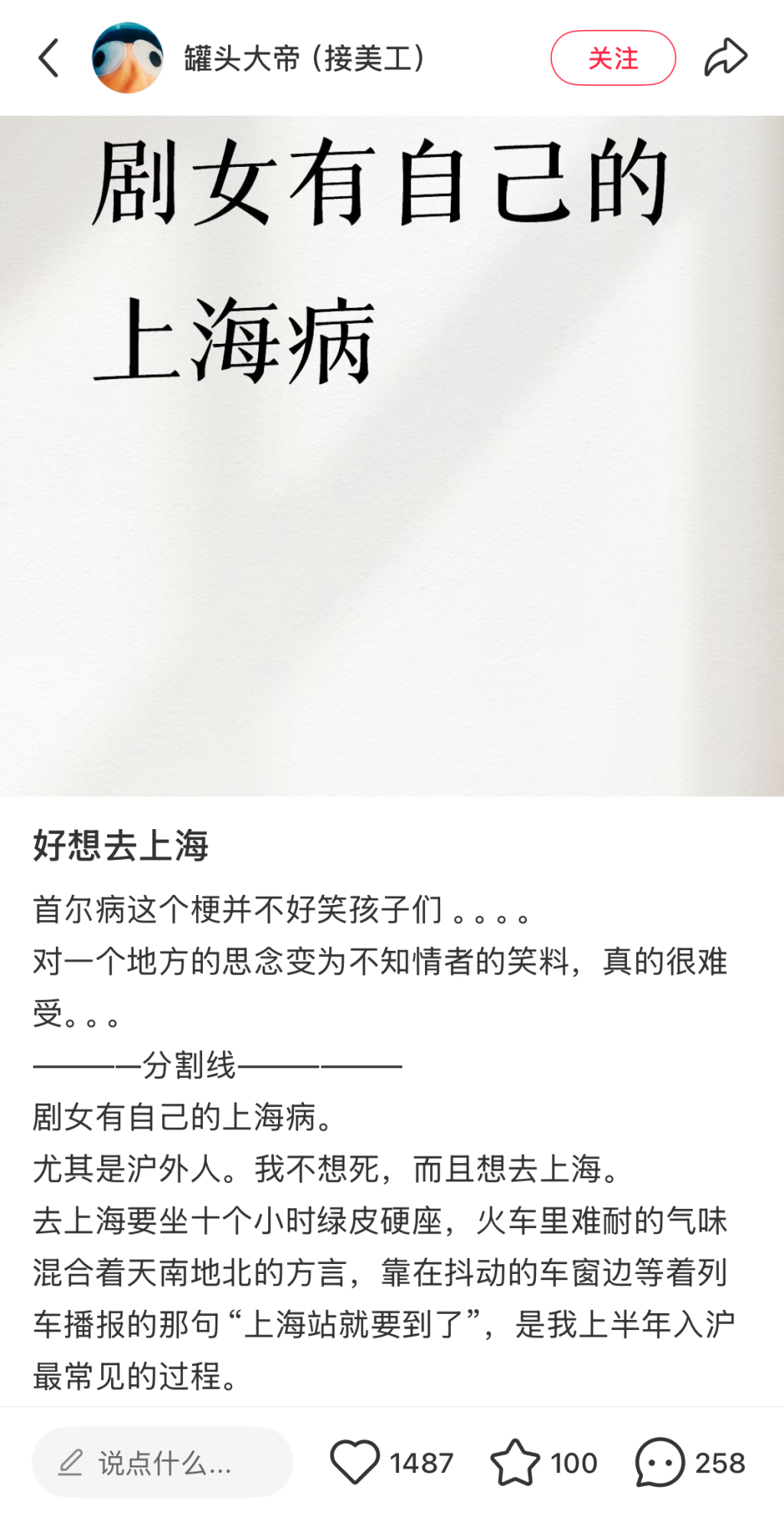

网友分享“剧女有自己的上海病”引发共鸣

2018年综艺《声入人心》捧红了郑云龙等音乐剧男演员,这也是很多年轻女孩入坑音乐剧的契机。“剧女”现象与当下的粉丝文化有某种关联,这使得国内音乐剧市场多多少少偏向男演员,导致女演员在就业和待遇上相对弱势。

不过在笔者看来,这种现象正在发生改变。近年来上演的境外音乐剧如《six》、原创音乐剧如《海雾》《她厌》《蝶变》等都是全女班,主打女性叙事,深受观众喜爱,其中《蝶变》还成为首部在海外(韩国)落地驻演的中文原创音乐剧。

现象级全女班音乐剧《six》

由于女孩们更多在商业化社交媒体如小红书发声,有人指出,以演艺新空间为依托的小剧场音乐剧并没有为这些渴望亲密感的年轻女孩,创造出真正新质的人际互动和心理场域,而是不断配合/引领她们回归数字生存和流量经济的轨道。

“音乐剧女孩”表现出的新型粉丝文化特征,显现出数字一代原子化生存的深刻困境。[4]然而,不可否认女孩的发声有其积极效应,在一定程度上能影响到音乐剧市场的走向,她们正通过这一途径参与到重建女性叙事的历史进程中。

从时代变迁来看,清朝曾数次禁止女性进戏院,民国后才逐渐解禁,但最开始女性只能坐包厢,或者男女分座。女性能自由进入剧场,距今不过百余年历史。也许是因为禁锢太久,女孩们有一种跨代的补偿性消费心理。

笔者相信,这是一个历史阶段,男剧女(音乐剧男观众多自称为男剧女,或索性也简称剧女)会随着文明的进步而逐渐增多,不同性别的“剧女”们将一起陪伴中国音乐剧慢慢成长。

[1] 参见中国演出行业协会官网:《<2024中国音乐剧市场年度报告》发布》。下文中的一些统计数据也来自该文,不另行说明。

[2] 方世忠(主编):《音乐剧@上海》,上海音乐出版社,2006年,第139页

[3] 参见中国演出行业协会、灯塔专业版、保利票务:《回归与重塑——2023年剧场类演出市场消费观察》

[4] 吴筱燕:《定位、 潜能与偏差:上海演艺新空间发展辨析》,民族艺术研究,2024年第37卷第5期