二十年磨一剑,微软刚发布的巴掌大量子芯片碾压全球超算,马斯克转发力挺

在所有人都在谈论 iPhone 16e 的国行价格时,微软首发的量子计算芯片 Majorana 1 也化身科技圈的汪峰,被抢去了不少声浪。

但作为科技圈的现象级新闻,被微软 CEO 萨提亚·纳德拉称之为不是技术炒作,而是世界级科技的 Majorana 1,还是值得拿出来说道说道的。

包括马斯克也激动地转发纳德拉的推文,并盛赞量子计算的突破越来越多,或许也从侧面印证了 Majorana 1 的分量。

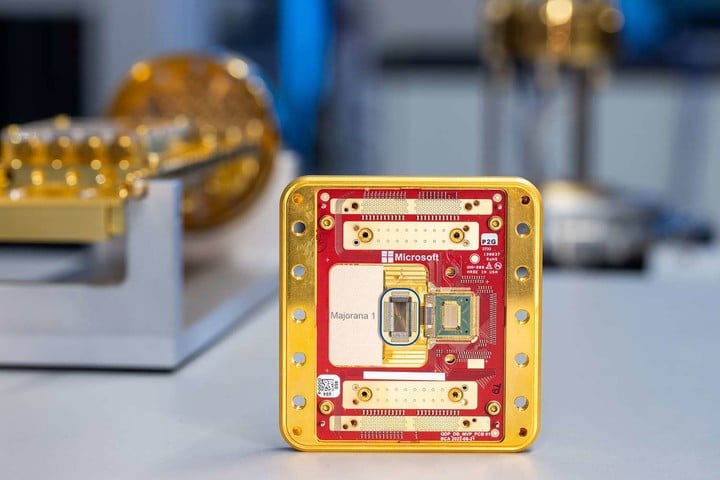

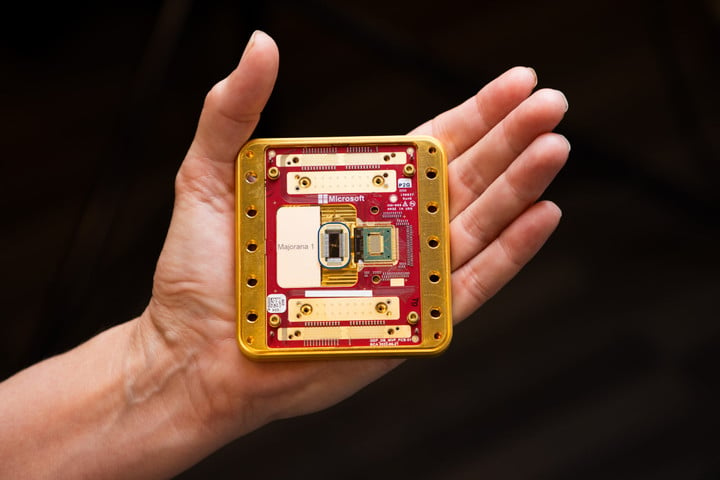

Majorana 1 巴掌大小,却能解决全球超算难题?

Majorana 1 是全球首款采用拓扑核心架构的量子芯片,使用了微软开发的全球首个拓扑导体。

字都认识,但连在一起就不懂了。

别急,在理解这句话之前,我们需要了解一个知识点——「拓扑导体」。

在我们的传统认知中,物质主要以固体、液体和气体三种状态存在。而经过近 20 年的探索,微软成功创造出第四种物质形态——拓扑态。

「拓扑」是一种很特别的科学原理,简单来说,它能让芯片里的信息传输和存储变得更加稳定,不容易出错。微软的科学家们开发出了一种全新的材料,叫「拓扑导体」。

微软表示,就像半导体的发明让如今的智能手机、计算机和电子设备为之诞生一样,拓扑导体及其所支持的新型芯片,为量子系统的发展提供了一条可行的道路。

这种由砷化铟(半导体)和铝(超导体)构建而成的拓扑导体,能在接近绝对零度的环境下形成拓扑超导态,为量子芯片提供了一个超级稳定的「骨架」,也让其朝着更实用、更强大的方向迈进了一大步。

另一个需要掌握的知识点是量子比特。

在传统计算机中,比特 只能表示 0 或 1,而量子计算机中的量子比特能够同时表示 0 和 1,或介于两者之间的任意状态,从而带来更强的计算能力。

然而,大多数类型的量子比特只能维持量子态极短的时间,通常仅为几分之一秒,导致计算错误或者存储的信息很快丢失。多年来,IBM、微软和 Google 等公司一直在努力让量子比特像二进制比特一样稳定。

为此,微软选择了一条与 IBM、Google 等公司不同的道路——研发拓扑量子比特。他们认为,这种量子比特更稳定,所需的纠错更少,从而在速度、规模和可控性方面具备优势。

而这条道路主要依赖于一种从未被真正观测到或制造出来的特殊粒子——Majorana 粒子。

这种由理论物理学家 Ettore Majorana 在 1937 年首次提出的特殊粒子,并不存在于自然界中,只能在磁场和超导体的特定条件下被「诱导」产生。由于制造这种粒子所需的材料研发难度极大,大多数量子计算研究团队选择了放弃这条路径,转而研究其他类型的量子比特。

然而,微软的 Majorana 1 声称取得了关键性突破。

他们开发的拓扑导体成功实现了两个目标,一个是能够在特定条件下诱导出 Majorana 粒子,另一个则是能够精确控制这些粒子的行为,从而构建出稳定性和可靠性都远超传统方案的量子比特。

在此基础上,微软团队在测量技术上也实现了重大进展。

微软研究团队开发了一种通过数字脉冲控制的精确测量方法,能够检测出超导线中电子数量的奇偶性变化(即单个电子的差异),从而实现对量子比特状态的高精度读取。

想象你有一罐弹珠,但这罐弹珠特别特别小,小到肉眼根本看不见。现在你需要知道罐子里是单数个还是双数个弹珠,而且要特别准确,差一个都不行。

微软团队通过发送一些特殊的电信号(就像用手电筒的光去照),就能精确地告诉你罐子里的弹珠是单数还是双数,在量子计算机里,我们需要精确知道每个量子比特的状态(就像知道弹珠的数量),这样才能确保计算是准确的。

如果连这些最基础的信息都读不准,那量子计算机就像是一个算错题的计算器,毫无用处。

Majorana 1 芯片推出的同一天,相关研究论文也在《Nature》上发表。

自 2005 年微软技术研究员 Nayak 加入并开始研究这一难题以来,已经历时近 20 年,跨越多任 CEO、不同管理团队和多个领导层,光这篇《Nature》论文就包含了 160 多位研究人员、科学家和工程师的名字。

▲附上论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08445-2

与大多数芯片公司依赖台积电等制造商不同, Majorana 1 的核心组件只会由微软在美国自主制造。核心原因在于目前的研发仍处于小规模实验阶段,无需也很难做到大规模代工生产。

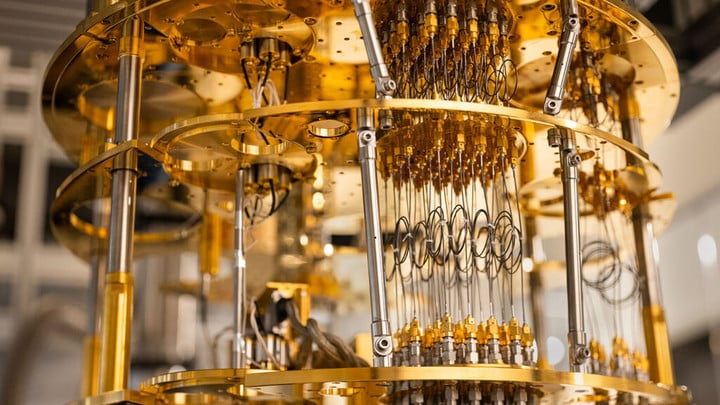

在物理实现上,Majorana 1 采用了独特的 H 形结构设计,每个结构包含四个可控的 Majorana 粒子,能够像瓷砖一样在芯片上扩展。这种设计使得量子比特在保持稳定性的同时,能够实现更小的体积和更高的集成度。

每个拓扑量子比特尺寸仅有 1/100毫米大小,眼前的这块 Majorana 1 芯片只有巴掌大小,但也集成了 8 个量子比特,而芯片的量子比特越多,它的能力就越强。

纳德拉更是宣称,这块可以轻松握在掌心的芯片,能够解决当今地球上所有超级计算都无法突破的难题。

不过,微软执行副总裁 Jason Zander 在接受 CNBC 采访时表示:「在讨论商业可靠性之前,我们希望先实现几百个量子比特。」

为了实现大规模的量子计算,微软未来计划在单个芯片上集成百万量子比特,甚至有望直接部署在 Azure 数据中心内。对此,马里兰大学物理学家 Sankar Das Sarma 的评价则是正确的、中肯的、一针见血的:

拓扑量子比特最大的劣势在于,它仍然更像是一个物理学问题,但如果微软今天的所有声明都属实……那么也许物理阶段正接近尾声,而工程实现的阶段即将开始。

百万量子比特超算或提前到来,微软熬出头了?

「无论在量子计算领域做什么,都必须有一条通往百万量子比特的明确路径。否则,在真正达到能够解决那些推动我们前进的重要问题的规模之前,就会遇到瓶颈,而我们,已经找到了这条道路。」

微软技术研究员 Chetan Nayak 如上说道。量变引起质变,容纳百万量子比特也只是量子计算机的最低门槛。倘若 Nayak 所言不虚,那将会带来什么影响呢?

微软官方在博客中列举了几个例子:

- 帮助研究材料腐蚀和裂纹的成因,推动自我修复材料的发展,比如修复桥梁或飞机部件的裂缝、碎裂的手机屏幕,甚至被划伤的车门。

- 计算催化剂的分子特性,将塑料污染物分解为有价值的副产品,甚至直接开发无毒的替代材料。

- 精确模拟酶的作用机理,使其应用更加高效,从而提高土壤肥力,提升粮食产量,或在恶劣气候条件下促进农作物的可持续生长,从而帮助解决全球饥饿问题。

最重要的是,量子计算能够让工程师、科学家、企业以及其他领域的专业人士在第一时间精准设计出理想的产品,从而彻底改变从医疗保健到产品开发等各个行业。

当量子计算的强大能力与 AI 工具结合后,人们可以用简单直白的语言描述自己想要创造的新材料或新分子,并立即获得可行的答案,无需猜测,也无需反复试验多年。

用微软量子计算负责人Matthias Troyer 的话来说:

「任何从事制造的公司,都可以在第一次尝试时就完美设计出产品,量子计算机会直接给出答案。量子计算机能教会 AI 『自然界的语言』,从而让 AI 直接告诉你,如何配制出你想要的东西。」

尽管已经解决了许多科学和工程上的难题,但收获成熟的果实还需要几年时间。微软技术研究员 Krysta Svore 提到,实现拓扑态物质的材料堆叠是整个过程中最困难的部分之一。

如开篇所说,微软的拓扑导体由砷化铟制成,而不是传统的硅材料。砷化铟具有特殊的物理性质,适用于红外探测器等应用。通过极低温使其与超导性结合,形成了一种混合材料。

微软通过逐个原子的方式「喷洒」材料,要求材料完美排列,如果材料堆叠中存在太多缺陷,量子比特的性能会受到严重影响。

一个「先有鸡还是先有蛋」的问题就出现了,如果要制造更好的量子计算机,我们需要更完美的材料,但要理解如何制造更完美的材料,我们又需要量子计算机的帮助

不过,量子超级计算机的到来或许也不用等很久。根据微软制定的路线图,我们总结了几个关键点:

- 展示世界上第一个拓扑量子比特,并在单个芯片上集成了 8 个拓扑量子比特。

- 计划构建一个 4×2 的量子比特阵列,用于演示量子纠缠和量子错误检测。

- 最终实现单芯片集成百万量子比特,打造量子超级计算机,并推动量子计算的实用化。

另一方面,美国国防高级研究计划局(DARPA) 已选择微软作为进入「未充分开发的公用事业规模量子计算系统」(US2QC)最终阶段的两家公司之一。

这一计划是 DARPA 更大范围的量子基准测试计划的一部分,旨在验证是否能够在 2033 年前构建出具有实用价值的量子计算机。

换句话说,微软预计将在几年内(而非几十年)构建基于拓扑量子比特的容错原型量子计算机。

有生之年系列再 +1。

当然,也不是所有人都看好这一发展速度。英伟达 CEO 黄仁勋曾在年初的 CES 2025 上公开表示,距离量子计算机的实用落地至少还有 20 年的时间。

如果你说 15 年内就能制造出非常有用的量子计算机,那可能有点早。如果你说 30 年,那可能已经晚了。如果你说 20 年,我想我们很多人都会相信。

黄仁勋的泼冷水也不全然出于竞争考虑,量子计算需要 GPU 进行混合计算模拟和算法优化,而英伟达的 GPU 可增强量子计算机的 AI 泛化能力,亦可相辅相成。

作为补充,美国初创公司 PsiQuantum 是 DARPA 选定的另一家企业,其量子计算技术则是基于光子量子比特。去年,PsiQuantum 宣布在澳大利亚投资 6.2 亿美元,建设一个全规模量子计算系统。

关于微软的拓扑量子比特,还有一个不得不提的《Nature》撤稿故事。

长期以来,科学家一直在寻找 Majorana 粒子的存在证据,2012 年,Leo Kouwenhoven 及其国际团队发表论文,首次在实验上暗示了 Majorana 粒子的存在。

该研究也被 Physics World 评为当年年度十大突破之一。

到了 2016 年,微软设立 Microsoft Quantum Lab 并聘请 Kouwenhoven 担任主任,以推进 Majorana 量子比特的研究。两年后,他们的努力似乎迎来了重大突破,在《Nature》发表了一篇轰动性论文。

这篇论文提到,他们在 0.02 K 的极低温环境下,观察到两个电子在纳米线的末端成对存在,其中一个电子位于半导体部分,另一个电子位于超导层。

但问题是,他们只能证明其中一对电子的存在,却无法证明另一对电子的存在,而后者是形成 Majorana 量子比特的必要条件。

面对科学界的质疑声,Kouwenhoven 团队重新分析了原始数据,并重新搭建实验装置以校准某些参数。结果发现,此前的论文实验结果难以复现。

2023 年,《Nature》正式发布撤稿声明,Kouwenhoven 团队也以实事求是的态度承认了论文在科学严谨性上的不足,并向学术界致歉。

深入调查显示,研究团队没有造假,但也确实存在数据筛选和实验误差。

据悉,这一撤稿后续引发了学术界对量子计算研究「过度炒作」的大量讨论,这也是微软 CEO 会在 X 平台的发文中特意强调 Majorana 1 的发布并非炒作的重要原因。

当然,量子计算研究极其复杂,那次撤稿也并未否定 Majorana 量子比特技术路线的可行性。而相比于 2018 年发布的那篇论文,七年后的今天,「执拗」的微软或许用 Majorana 1 改写了那个未完成的故事。