再现五千多年前“古国时代”:凌家滩遗址博物馆今开馆

今年5月18日是第49个国际博物馆日,主题为“快速变化社会中的博物馆未来”。澎湃新闻获悉,5月16日,安徽省主会场活动暨凌家滩遗址博物馆开馆试运营启动仪式在凌家滩国家考古遗址公园开幕。

凌家滩遗址位于安徽省马鞍山市含山县,年代距今5800—5200年,比良渚文化还早数百年,是新石器时代晚期长江下游中心聚落,也是中华文明“古国时代”第一阶段的关键节点,创造了以祭坛、玉石器等为代表的璀璨文化,为探索中华文明起源与早期发展提供了重要资料。新开馆的凌家滩遗址博物馆展出了约1100件(套)珍贵文物,不少文物是首次展出。

凌家滩国家考古遗址公园

凌家滩遗址,位于安徽省马鞍山市含山县铜闸镇,是一处距今5800年—5300年的新石器时代中心聚落遗址。该遗址也是安徽唯一一处被评为中国“百年百大遗址”的重要考古发现。

回顾凌家滩考古研究历程,自1987年第一次发掘至今,共开展了16次发掘,总发掘面积8500平方米,出土玉器、石器、陶器等文物近4000件,其中玉器1000多件。近三年,考古发现了迄今唯一的中国史前时代以钺为主要物品的大型仪式活动遗迹,并在遗迹上发现了凌家滩新的玉器类型、石雕残块,丰富了世人对凌家滩文化内涵和信仰体系的认识。

据国家文物局考古司副司长张凌介绍,2020年以来,凌家滩考古发现了祭祀遗存、大型高等级公共建筑基址,完善了对墓葬祭祀区布局和遗址聚落格局的认识,找到了与大型墓葬、精美玉器相匹配的高等级生活遗存。考古出土200余件器物,特别是龙首形玉器等一批珍贵玉器的出土,为研究中国史前用玉制度,及其对历史时期礼制的影响提供了重要资料。

凌家滩墓地祭祀区航拍

航拍凌家滩遗址博物馆

2022年,凌家滩被评为第四批国家考古遗址公园。安徽省、马鞍山市、含山县持续加大投入,建成遗址博物馆,让其成为凌家滩国家考古遗址公园最具魅力的一颗明珠。遗址博物馆不仅兼顾历史氛围与现代功能,与遗址周边环境相映成趣,也成为展示游线的重要一环。

凌家滩遗址

基于考古发现,凌家滩遗址博物馆设计了4000平方米的展厅,集中展出了约1100件(套)珍贵文物,不少文物是首次展出,“大量富有地域特点和时代特色的玉器集中亮相,并结合了光影、数字化等现代科技,全景式展示生活在凌家滩的古代先民们,他们在规划营建、玉器制造、艺术创造等方面的突出成就,相信会给大家留下深刻印象。”张凌介绍。

马鞍山市人民政府市长葛斌此前介绍了凌家滩遗址博物馆的场馆设计理念:场馆设计以庄重大气、简约美观为基本原则,注重透物见人见事,主要贯穿三大设计理念,突出古今辉映,建筑主体呈现十字院落风格,外墙使用夯土板材料,生动重现凌家滩远古城池的原始风貌,让博物馆既有历史厚重感、又有现代艺术气息。

凌家滩遗址博物馆

凌家滩遗址博物馆的展厅面积约4000平方米,共设1个基本陈列展厅和2个临展厅,可满足大规模展陈需要,其中基本陈列展包括总序、鉴往知远、玉耀长河、文明互鉴4个部分;数字赋能部分,将运用人工智能、裸眼3D等技术,构建文物、历史与数字虚拟空间交互场所,让游客领略凌家滩文化的独特魅力。比如,通过佩戴VR设备,“穿越”至五千多年前的史前祭坛,以360度全景视角感受先民生活习俗与礼仪规制。

在文物展陈方面,凌家滩遗址博物馆开馆后将集中展出陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件,其中珍贵文物数百件,包括首尾相连的双面圆雕玉龙、刻有八角星纹的玉鹰、造型生动的玉人、体现宗教礼仪的玉龟和玉版、重达88公斤的大玉猪,以及近年来新出土的龙首型玉器和史前最大的石钺等。

更为重要的是,07M23号王者之墓整座墓葬出土文物的集中陈列,并以深入的葬仪研究成果作了动态演示,是此次展陈的一大特色。凌家滩遗址管理处主任唐军介绍,该墓葬出土约340件文物,其中玉器约210件。“这一墓葬的发现,不仅代表了一件件文物的高度,也代表了一种文明的高度。”唐军说,这就需要我们将文物布展放在中华文明多元一体的格局中去完整呈现,放在世界文化的语境下去对比呈现。

玉鹰

如何让文物“活起来”,让遗址“开口说话”?中国科学技术大学教授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红认为,凌家滩遗址博物馆展陈形式,在国内考古遗址类博物馆中应该很有创新和示范意义。该遗址博物馆是中国博物馆新的增长极,考古发掘与研究工作的深入,为考古遗址博物馆的发展奠定了理论基础,提供了发展动力。中华文明探源工程实施20多年来,开展了一系列发掘和多学科研究,取得了十分重要的成果。

葬祭祀区中的07年23号墓,共出土了340余件随葬品

凌家滩遗址博物馆还将通过“光华重现·震撼的一天” “工师·繁忙的一天” “巫师·隆重的一天”三个单元,多角度集中展现凌家滩在政治、经济、文化、社会等各领域的辉煌成就。此外,开馆活动还将与故宫博物院等进行玉器联展,集中展出凌家滩发掘以来的考古成果。

作为“文明先锋”的凌家滩

中国科学技术大学教授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红说:“从文化发展来看,凌家滩文化中晚期,创社会复杂化之始、创复杂礼仪之要、创玉器工艺之先、创文明新风,已具备了相对复杂的社会结构,虽然还不完善,但称之为‘文明先锋’是很合适的。”

位于安徽省含山县的凌家滩遗址(空中俯瞰)

吴卫红认为,凌家滩聚落存在等级分化,但在与周边聚落的关系上,多层级结构尚不明显,没有紧密的社会组织形态;凌家滩的墓葬等级分化十分清晰,但还没有形成标准的“金字塔形”;此外,权力的集中方面,少数人掌控了通神的专属道具,出现了神权的集中,玉钺也存在向权力象征演化的趋势;最重要的是,凌家滩文化玉器形态创新、技术高端,但在重要产品上还没有形成规范制作的特点,呈现为创新、摸索的阶段。

航拍的凌家滩国家考古遗址公园

凌家滩遗址博物馆的建成开放,正是凌家滩国家考古遗址公园建设水平提升的重要节点,遗址博物馆承担了考古研究、科普教育、文创研发等功能,将会成为公园的发展内核。唐军说:“遗址本体展示的‘通识性’需要借助相应的平台,遗址博物馆可以‘见人见事’地再现遗址当年的辉煌。所以说,遗址博物馆和遗址公园是相互补充、相互印证、相互解答的关系。”兼顾历史氛围与现代功能,遗址博物馆与遗址周边环境相映成趣,成为展示游览线的重要一环,丰富了公园的文化内涵、拓展了展线深度。

为推广凌家滩遗址博物馆作为展示的平台的作用,目前已开发凌家滩系列文创产品100多种,推出沉浸式实景剧《梦回凌家滩》,创作歌曲《玉见凌家滩》,打造大型民族管弦乐演出《玉石清音——凌家滩怀想》,制作凌家滩文物表情包等形式多样的文化作品。

开馆后,凌家滩遗址博物馆将与正在建设的遗产监测中心、文物科研中心、公众考古中心和已经建成的墓葬祭祀区、中华文明探源馆、凌家滩研学小镇,共同构成规模化展示体系。

十件核心文物

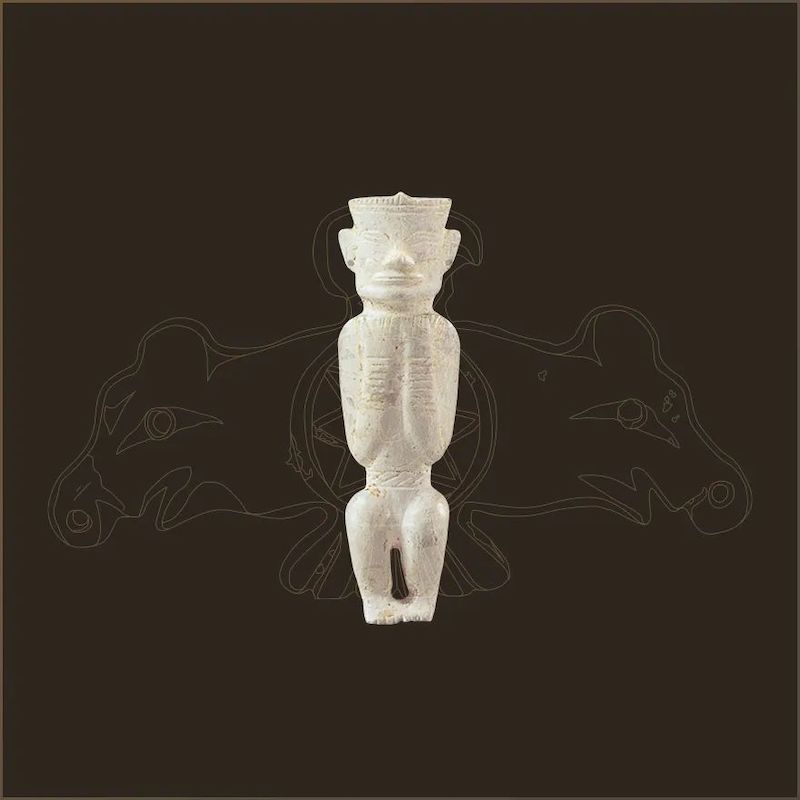

玉人

玉人

玉人长方脸,大眼浓眉,蒜头鼻,两大耳,耳坠穿孔,大嘴,上唇留短须。头戴纵梁冠,冠后刻四条横线。呈蹲踞姿态,两臂弯曲,十指张开置于胸前,似祈祷状,两臂各戴5—6件玉镯。腰部饰斜线纹以示腰带,背部钻一隧孔。

玉鹰

玉鹰

玉鹰作展翅飞翔状,眼睛用一对钻的圆孔表示,两翅各雕一猪头似飞翔状,腹部刻划两周圆圈,内刻八角星纹,又刻两周圆圈,圆内对钻一圆孔。器下部刻扇形齿纹作鹰的尾部。鹰两面雕刻纹饰完全相同。

玉龙

玉龙

玉龙呈扁椭圆形,首尾相连,两面刻相同纹饰,吻部突出,头顶雕刻两角,阴线刻出嘴鼻眼须,龙身脊背两面刻对称的斜线,近尾部对钻一圆孔。

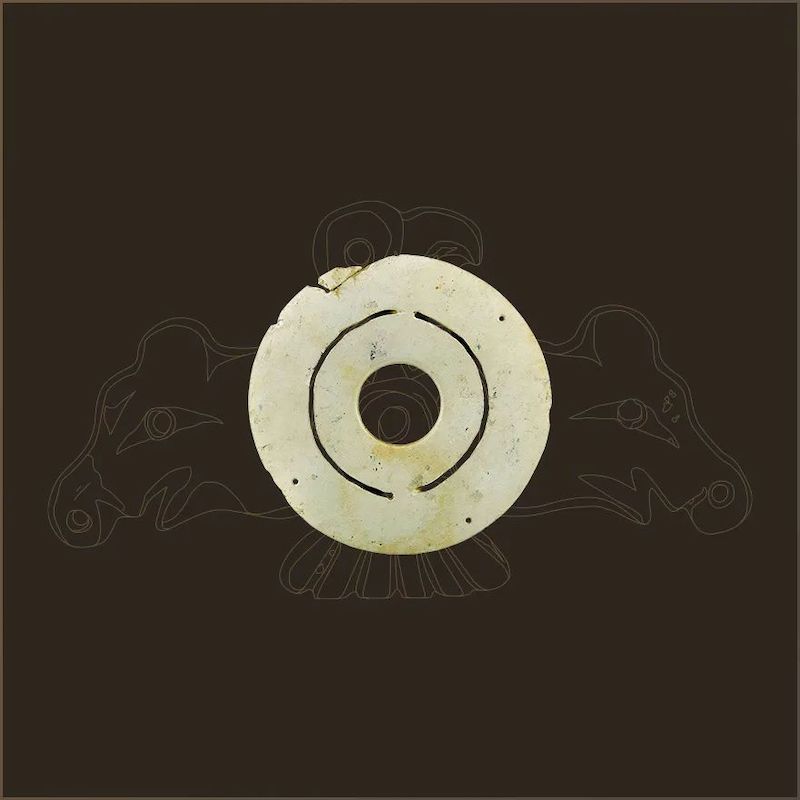

双联玉璧

双联玉璧

双联玉璧由外圈大圆和内圈小圆组成,外圆璧面上有4个直角对称的圆孔,外圆和内圆之间,有对称的连线。

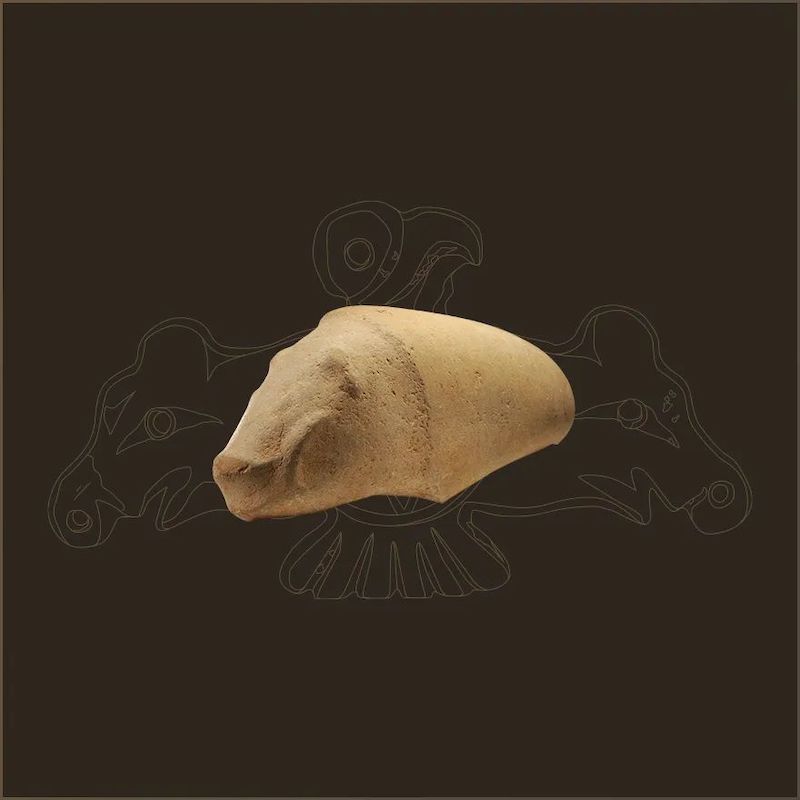

石猪

石猪

石猪是目前我国考古发现的时代最早、形体最大的猪形石雕。猪拱部凸出,其上有两个鼻孔,嘴两侧刻上弯的獠牙,体现的应是野猪的形态。这件大石猪发现于墓口上方而不是墓底,可能有某种指示功能。

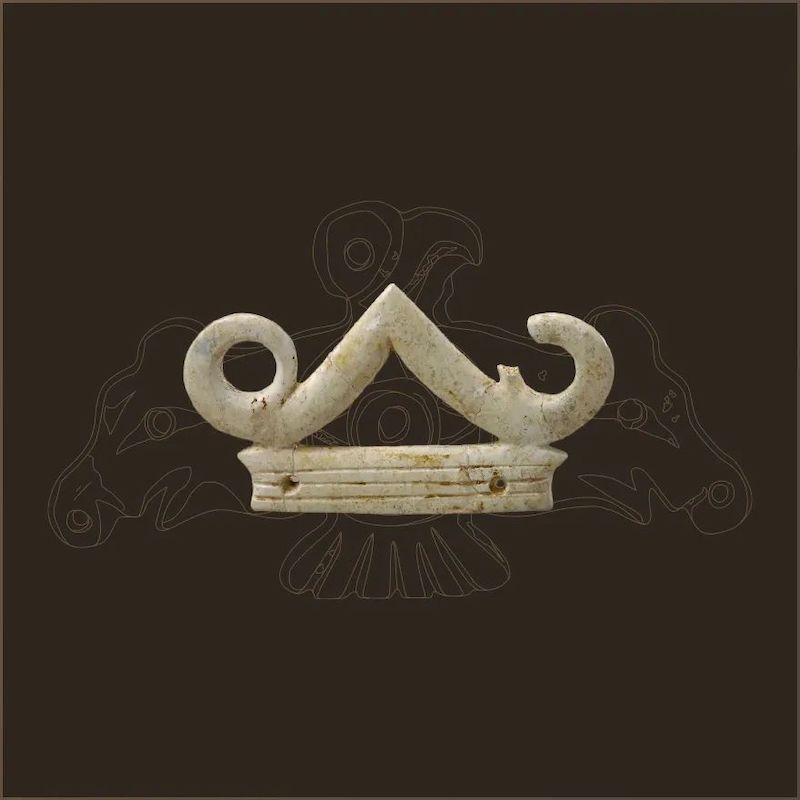

玉冠饰

玉冠饰

玉冠饰分为上部饰件和下部底座两部分。顶端饰件为“人” 字形尖角,两端向内卷成镂空圈状;饰件底部与底座相连,之间形成弧边三角形镂空。底座略呈长方形,两侧束腰,上琢磨三条凹槽,两端各有一孔可与冠连缀。

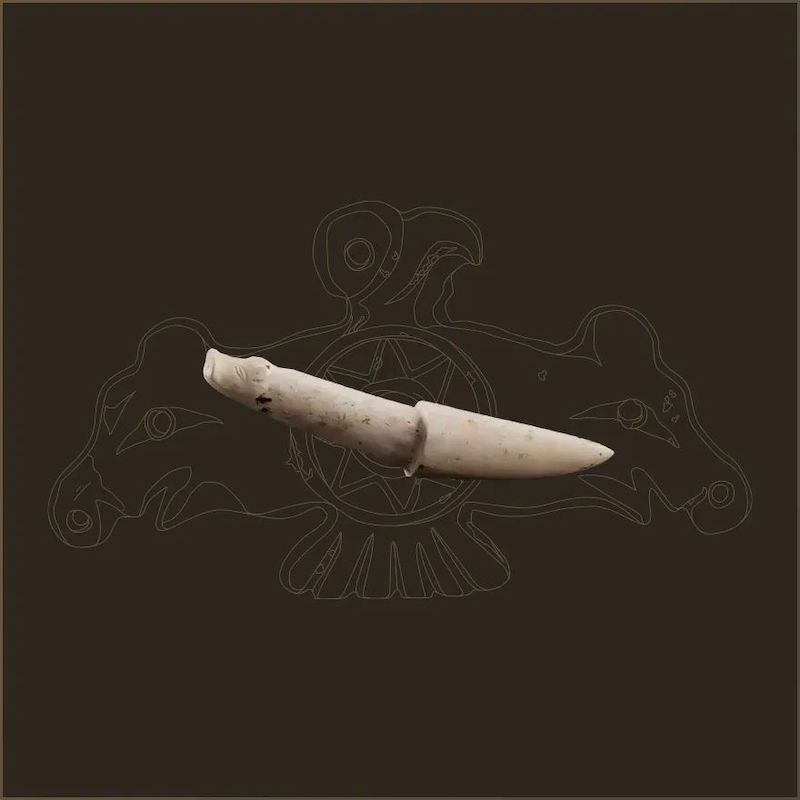

龙首形玉器

龙首形玉器

龙首形玉器造型奇特,工艺精湛,一端阴刻成猪龙首形,略上翘,另一端为尖锥形,此器型为目前中国史前考古中发现的唯一一件。

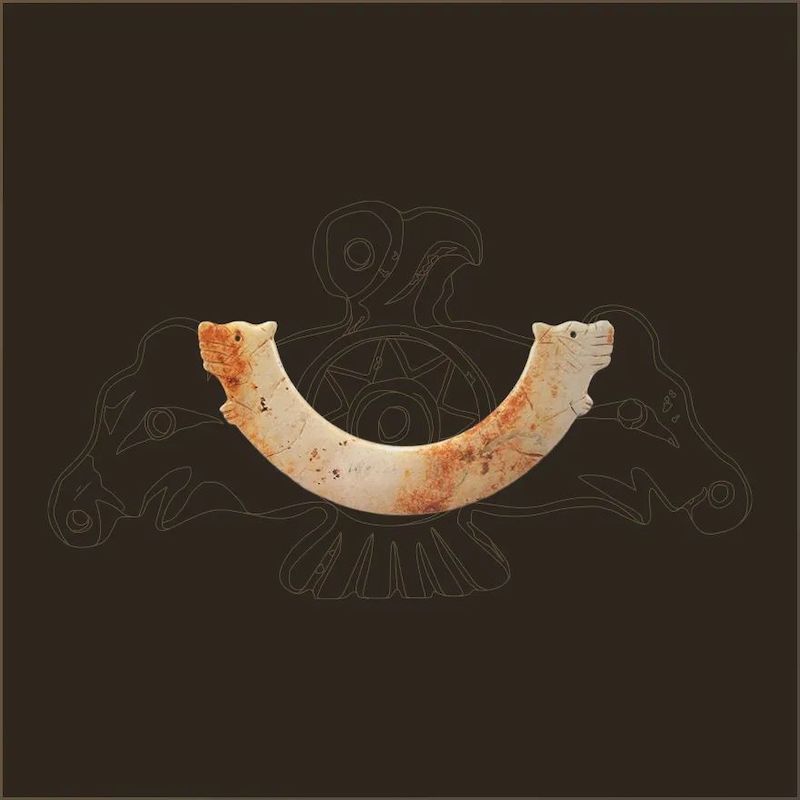

双虎首玉璜

双虎首玉璜

双虎首玉璜呈半圆环形,两端各雕一卧虎的上半身,略昂首,以四条横向刻纹表现上下唇及上下两排牙齿,嘴角刻画一对上下外伸的獠牙。鼻子凸起,穿孔为睛,前腿前屈呈匍匐状,造型独特。

玉龟

玉龟

玉龟由背甲、腹甲两部分组成。背甲呈圆弧形,两边各对钻两圆孔,背甲尾部对钻四个圆孔。腹甲的两侧与背甲钻孔对应处也对钻两圆孔,腹甲尾部对钻一圆孔。出土时,玉龟中间夹了一件玉版。

玉版

玉版

玉版正面呈长方形,两短边略内弧,背面略内凹。两短边各钻5个圆孔,一长边钻9个圆孔,另一长边在两端各钻2个圆孔。中部刻有一小圆圈,圈内刻八角星纹。圈外刻一大圆,两圆之间以直线平分八等份,每等份中刻一圭形纹饰,在大圆外沿对着长方形玉版的四角各刻一圭形纹饰。这件玉版或与“元龟衔符”的八卦有关。

(本文综合自国家文物局、安徽日报、含山文旅)