卿朝晖谈钱谦益的争议人生

卿朝晖(章静 绘)

钱谦益(1582-1664)是明清之际最富传奇性与争议性的文人、学者。在政治上,他是东林领袖;学术上,他是文坛盟主、史学巨匠。在明朝,与浙党、与福王、与阉党斗争;入清后,却剃发迎降,不久又反清复明。钱谦益复杂的人物形象,既有自我的“塑造”,也有后人的“涂抹”;既有政治的压迫,也有野史的捏造。从而也引出无尽的话题:投降是贪生怕死还是忍辱负重?反清复明是不是真的?“诗史互证”下的柳如是生平事迹是否全部可信?后世对钱谦益的评价为何两级分化?造神和造谣之间,是谁在“制造”钱谦益?

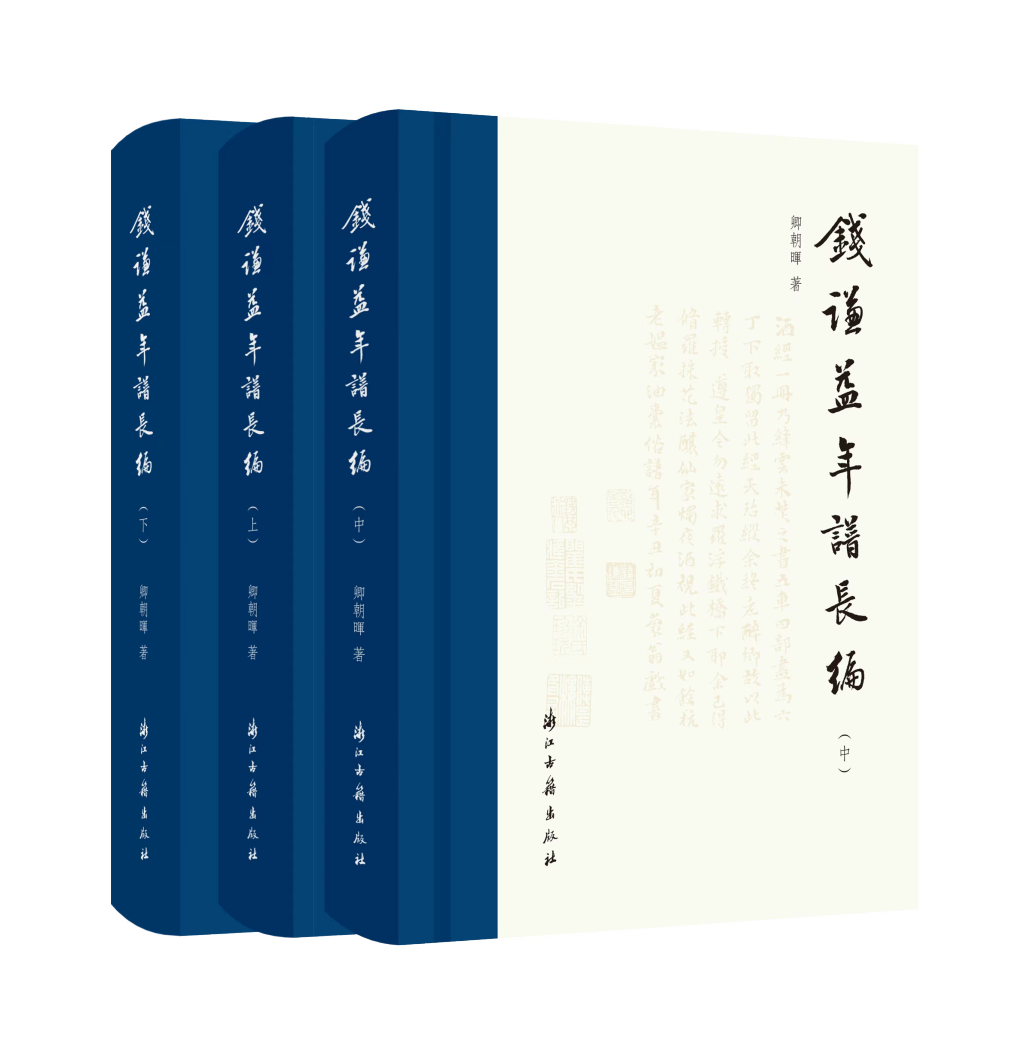

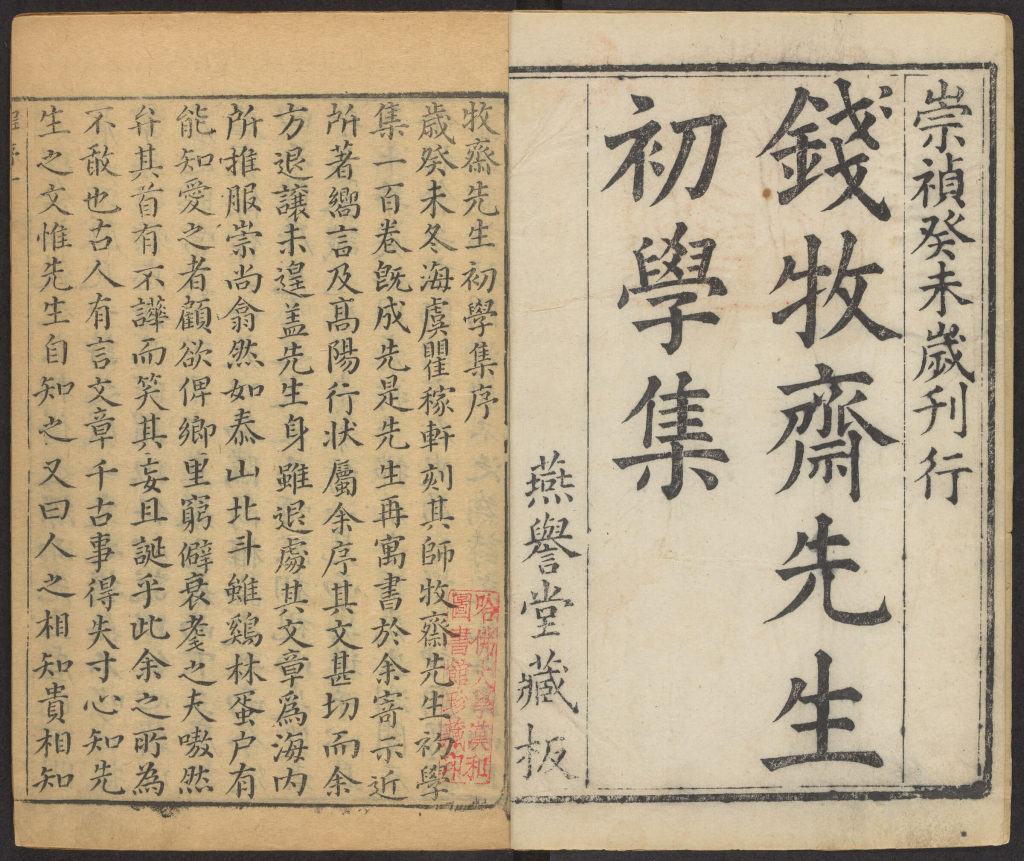

苏州图书馆研究馆员卿朝晖致力于钱谦益研究多年,整理有《牧斋初学集诗注汇校》《牧斋有学集诗注》,并承担中华书局新修订《钱谦益全集》的整理工作。近日,卿朝晖整理出版了三卷本《钱谦益年谱长编》(浙江古籍出版社,2025年),最大限度地搜集了目前可知的相关文献,获得了一批新见材料。围绕有关钱谦益的新发现,以及这一历史人物的争议性问题,《上海书评》采访了卿朝晖先生。

《钱谦益年谱长编》,卿朝晖著,浙江古籍出版社2025年4月出版,1624页,498元

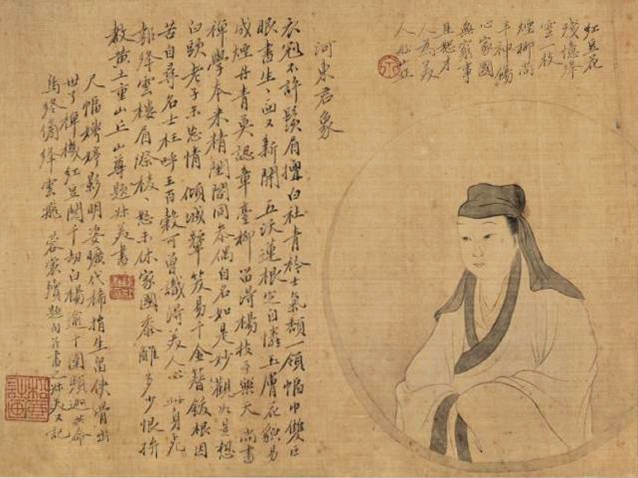

钱谦益(1582-1664),字受之,号牧斋,晚号蒙叟、东涧遗老、绛云老人。图为《清代学者像传》之钱谦益。

钱谦益的年谱,前人已出过好几种,您为什么要做一部新的年谱长编?有什么新材料、新观点?

卿朝晖:2007年我到苏州图书馆任职,随后参与本馆的古籍善本普查,偶然发现一部清代学者何焯(1661-1722)的藏书,是钱谦益族孙、藏书家钱曾(1629-1701)注释《牧斋初学集》的抄本。新发现的这个抄本注释很多,没有原文。我将它与当下通行的钱仲联(1908-2003)先生整理的《钱牧斋全集》(上海古籍出版社,2003年)比较,发现多出不少注释,大概有四千三百余条。

钱曾少从钱谦益学诗,顺治十七年(1660年)开始为钱谦益的诗集作注,康熙二年(1663年)初稿完成,请钱谦益过目,得到钱谦益的指点认可。钱曾注在钱诗校勘、典故、本事等方面有很高的参考价值,钱谦益也认为钱曾注将其心事“一一拈出”。不过不久钱谦益就去世了,钱曾此后三十余年虽不停修订、补注,仍觉尚有阙漏,因此也一直没有刊刻出版。学界只有抄本流传。大概在康熙四十四年(1705年)左右,吴兴凌凤翔、海昌朱梅在广东刊刻钱曾诗注,因为文字狱的关系,诗注删改很多,内容非常简略。钱仲联先生整理《牧斋全集》的时候,由于刻本比较易得,就采用了凌凤翔、朱梅这个本子。后来台湾的学者周法高先生发现了钱曾诗注的另一个抄本,内容比凌本多出一倍。周先生于是将此书影印出版,题作《足本钱曾牧斋诗注》(三民书局,1973)。但是我比对后发现,何焯藏本比他这个“足本”还多出一千三百余条。

意识到其中的价值,我联系了上海古籍出版社的张旭东先生,以何焯藏本作底本,重做《初学集》中诗歌注释部分,于是在2012年出版了《牧斋初学集诗注汇校》。

我当时只关心钱曾的注释,见其多注典故,很少谈及“本事”——也就是诗歌写作缘起的人物或事件,就想作一些诗歌“本事”的补注工作,后来扩大到文章、尺牍、系年、交游等等,十三年来陆续增补填充,最后积累了八十余万字,就改作“年谱长编”了。

何焯藏《钱曾初学集诗注》钞本

发现何焯藏钱曾诗注抄本,是我研究钱谦益的缘起,但决定做年谱长编,主要还是因为旧谱存在诸多不足。此前常见的钱谦益年谱,主要有清葛万里编《牧斋先生年谱》、清彭城退士编《钱牧翁先生年谱》、金鹤冲编《钱牧斋先生年谱》等。体量较大、相对完整的则是常熟学者方良先生所编的《钱谦益年谱》,大概有三十万字。

此前的年谱,问题之一是过于简陋,条目较少。这个问题比较突出的,是三部最早的旧谱。因为前人做年谱的观念和习惯,不像今天做长编这样追求细致。另外,旧谱多依据钱谦益自己的文集编排,友朋之间的交游,只存其一,不知其二,无法互相印证,会遗失很多信息。为什么要强调“互证”呢?钱谦益的《初学集》是从万历四十八年(1620年)也就是他三十八岁左右开始的,在此之前的诗文大多被他删掉了。所以单从钱谦益文集去编年谱,而不从朋友交游中搜罗线索的话,早年这一段就基本上空缺的。新谱通过钱谦益人际关系网络中其他人的诗文、尺牍等材料补足了这一段。

问题之二是旧谱很多年月不能系年或者系年错误。年谱最重要的就是系年准确,前辈学者条件有限,很多材料没能看到,包括前面提到的钱曾诗注抄本。我们在国家图书馆新发现了一部《有学集》的抄本,其中大部分内容都有编年,《有学集》大概有五百多篇文,其中三百多篇有写作时间,而《有学集》刻本,这些时间都是没有的。这部抄本有许多常熟地区的藏书章,也就是说这部书一直在钱谦益的家乡流转,很有可能是抄自原稿,是比较可靠的。过去没有见这些材料,系年就有很大的问题。

举个例子。严志雄先生和余英时先生曾就钱谦益提出“诗史”观的时间做过多次考证,他们依据的主要是《有学集》刻本系统中《胡致果诗序》一文。由于刻本没有保留写作时间,这篇文章写于何时也不得而知。严先生和余先生提出了几个假设,但现在来看,都是不对的。根据新发现的抄本,时间很清楚,《胡致果诗序》写于“颂系冶城”之时,即被软禁在金陵的时候,于是真相大白,那就是顺治五年(1648年)。当时黄毓祺海上起兵失败被捕,钱氏受到牵连,羁囚南京。这个时间也正好是钱谦益编辑明诗选本《列朝诗集》的时间,《列朝诗集》通过诗歌来保存明代历史,事实上也正是在践行他的“诗史”观。

国家图书馆藏《有学集》全集钞本(律吕本)绝大部分都有撰写时间

第三个问题是存在一些考证错误,这是大家都难免的,就不列举了。

总的来说,《初学集》是钱谦益自己选定的,没有入清,不存在文字狱的问题,因此版本较单一,基本就是崇祯十六年至十七年(1643年-1644年)瞿式耜刻本。而《有学集》在钱谦益去世之前未能定稿,刊刻过程中又受到文字狱的影响,删改严重,后来的金匮山房本虽然屡次校改,但仍和原稿差别很大。刻本易于流布,存世量大,容易获得,但缺失的信息也可能更多;而抄本有它的特殊性,尤其是清初的抄本,在文字狱的背景下意义更加凸显。由于时代和条件的限制,钱仲联先生主要依据刻本系统编成《钱牧斋全集》,方良先生又依据《全集》编定《年谱》,难免会留下遗憾。事实上,前人整理的很多经典文集,都有可能被改写,因为当年古籍整理的条件和今天完全不能相比。

至于你说的新观点,我没有把个人观点展示在年谱中,比如后面我们要谈的文坛诗派之争。我认为年谱还是注重材料,而不是注重分析。序言里写过,许隽超先生对我说,编纂年谱应该要有骨、肉、神三个层次——“将诗文编年,考证讹误,补其遗漏,就像叠床架屋,只是骨架;证之交游,突出细节和场景,人物就有了血肉。而只有立于当时,求其内在,方能得其精神”。这是一种理想,要求得一人之精神,何其之难!钱谦益是一个复杂的人,而不是一个脸谱化的形象,我想通过充足的材料,读者看过以后都会有自己的想法。

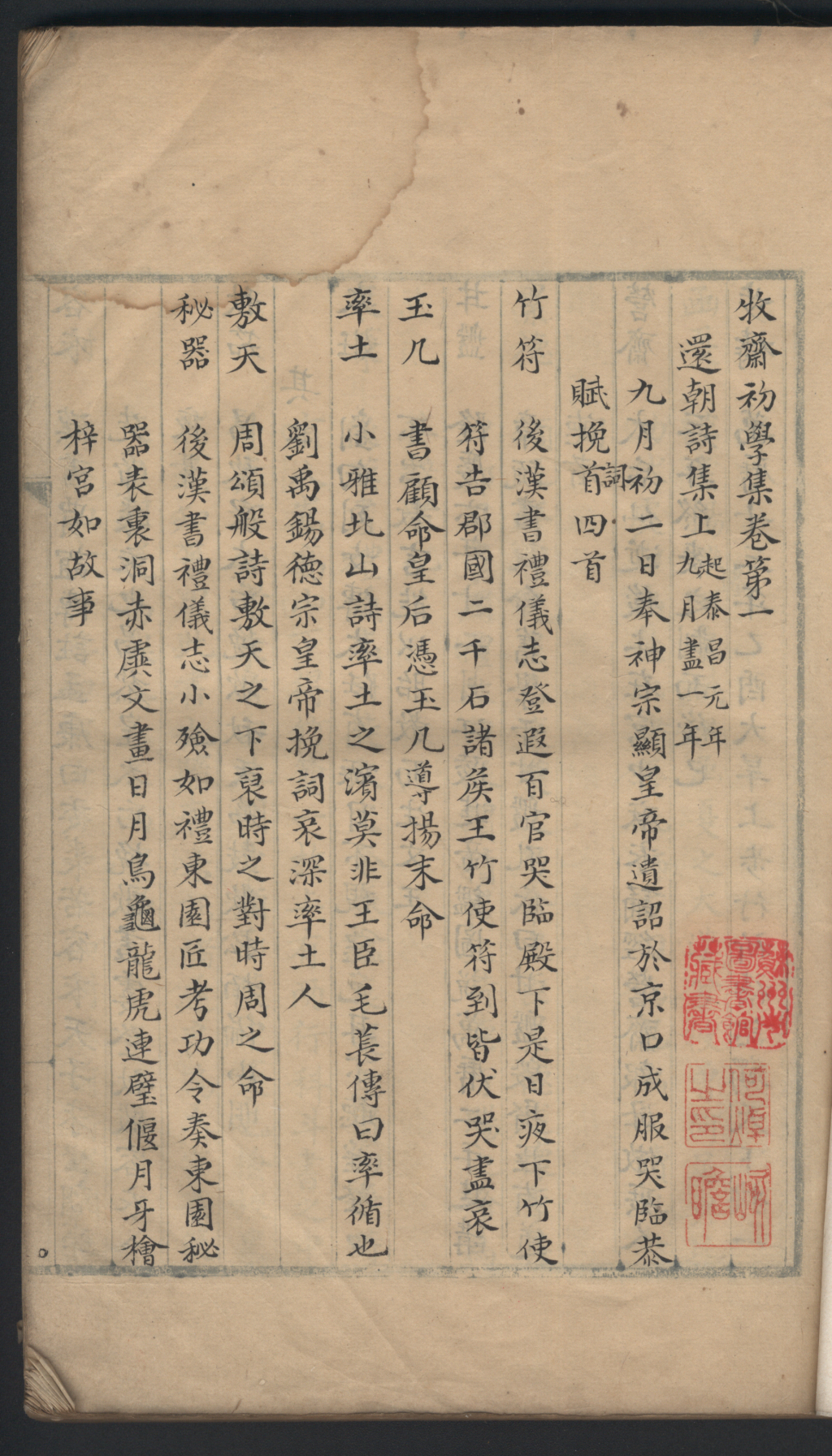

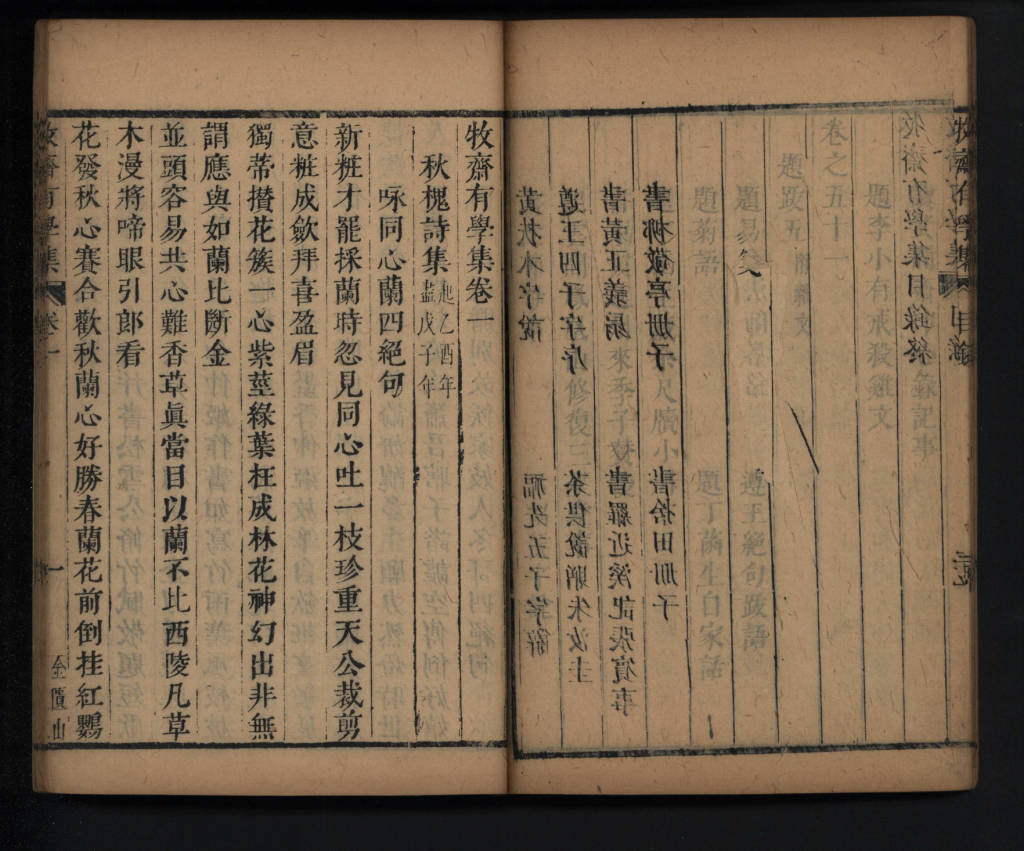

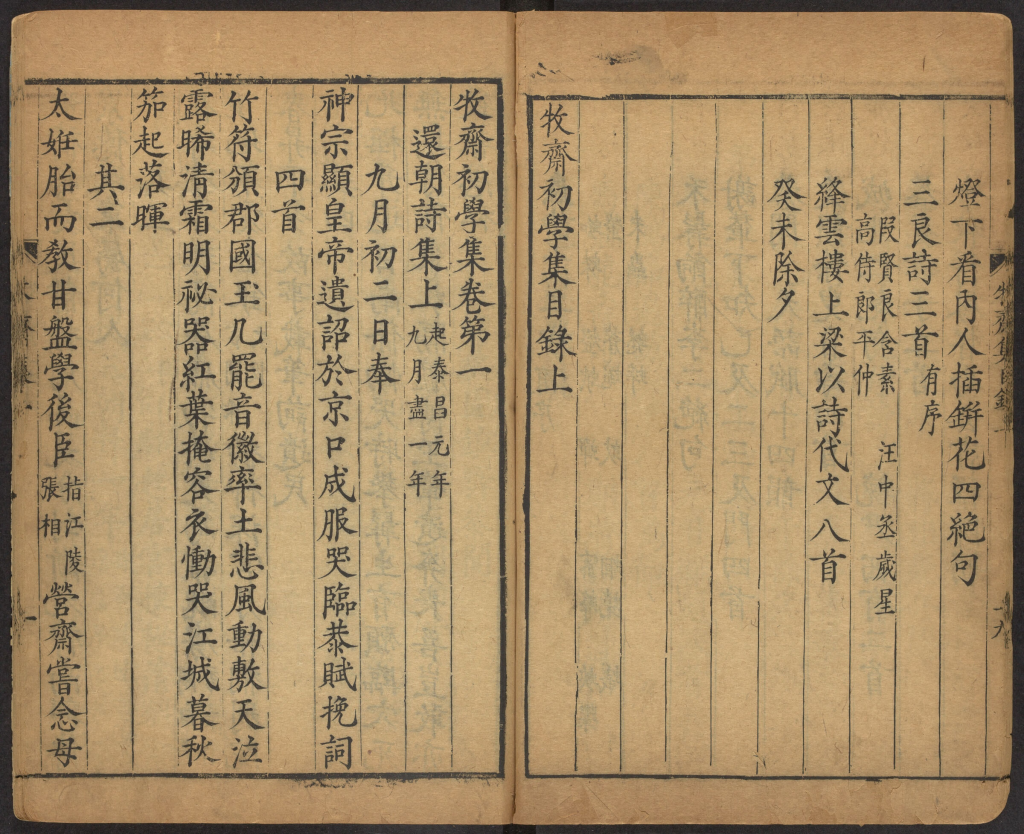

《牧斋初学集》,是钱谦益入清以前的诗文结集

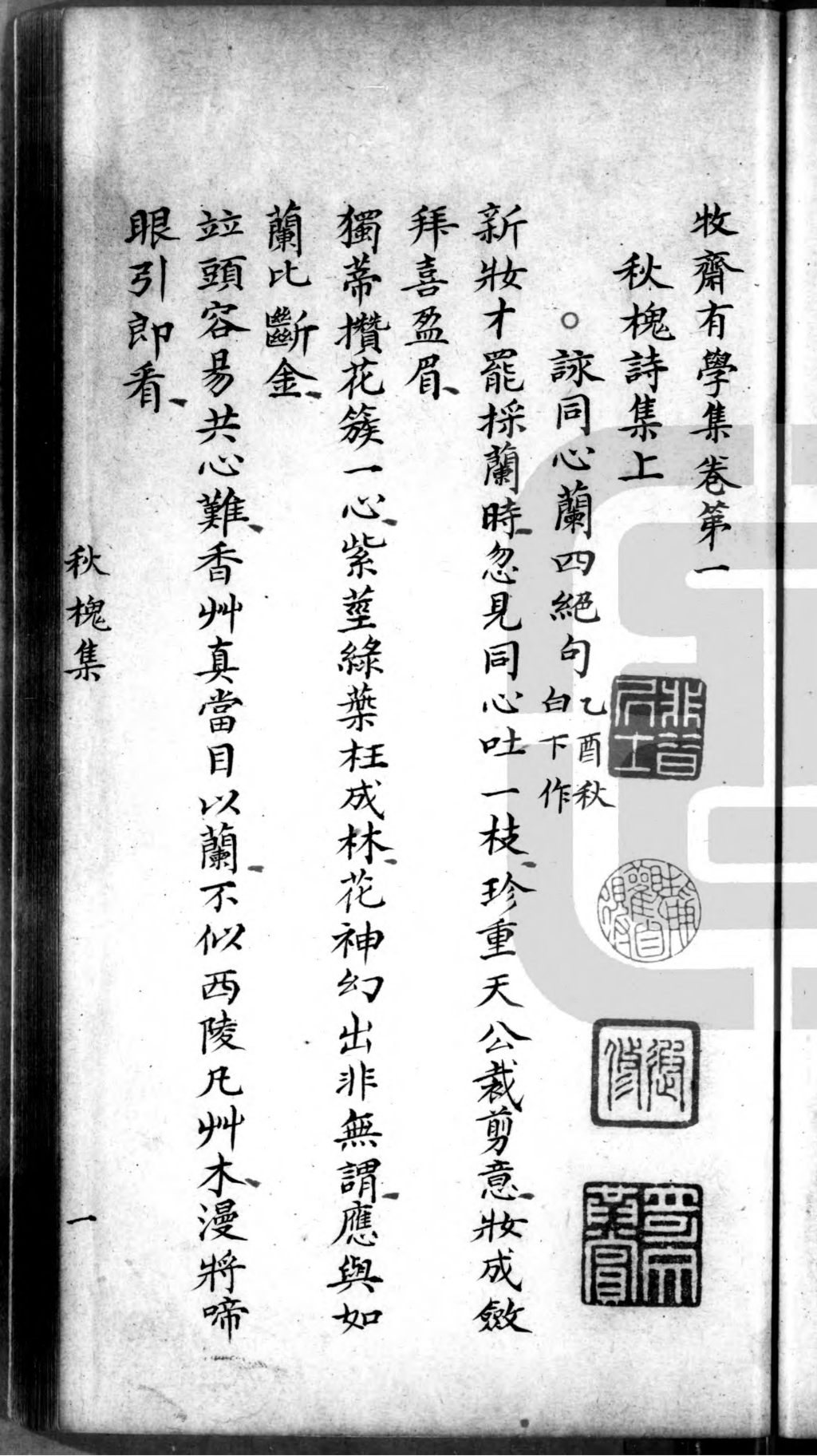

《牧斋有学集》,是钱谦益入清后创作的诗文总集

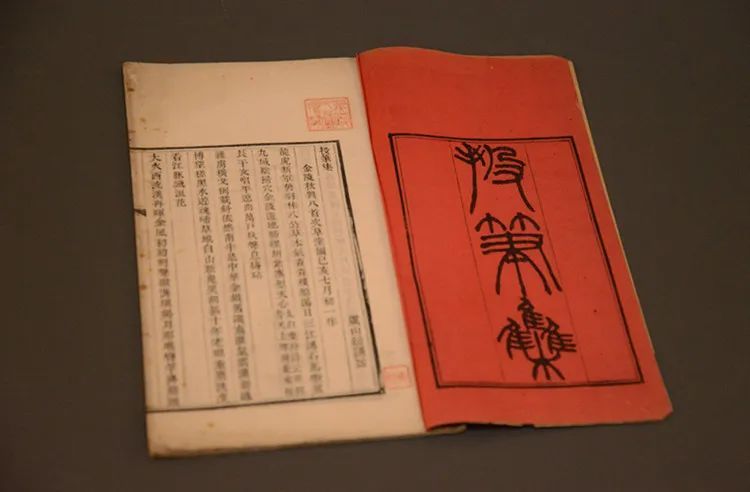

《投笔集》,本是《牧斋有学集》中的一卷,由于涉及反清,刻本系统将其全部删除,后多以单行本出现。

您刚才提到了,写万历四十八年以前的钱谦益,参照了很多其他人的材料。他为什么要删掉这一段时间的诗文,和他成为“大佬”有没有关系?能否请您谈谈钱谦益的“封神”之路——他是如何一步步成为文坛领袖的?

卿朝晖:《初学集》刊刻于崇祯十六年至十七年(1643年-1644年),明朝的最后两年,这段时期也正是钱谦益政治上的高光时刻。他作为东林党领袖,前期一直受阉党、温体仁等政敌打压,但此时明朝气数将尽,群臣束手无策,请钱谦益出山的呼声很高,不少人在政治上对他寄予厚望。钱谦益也积极参与国家事务,提出要江浙合守、注重海防,又建议将郑成功的父亲郑芝龙从福建调来防江,这样即使北边沦陷,南方还有一丝希望。

因此在此时编刻文集,我认为,钱谦益有他的意图。一是政治上的需要。他是万历三十八年(1610年)的进士,因为岳父和父亲相继去世,一直在家守丧,十年没有出山。努尔哈赤取得萨尔浒之战的胜利后,朝野震动,他才决定出山。《初学集》第一卷就是《还朝诗集》,他把这件事作为他政治生涯的一个起点。这也和他一贯主张的“忠君爱国”的思想,是完全一致的。可以说,是抢占了道德的高地。

二是文学上的想法,想通过打压“后七子”和竟陵派来掌握文坛的话语权,塑造自己的形象。钱谦益是万历三十四年(1606年)的举人,在此之前,他是明嘉靖、隆庆年间的文学流派“后七子”(李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦)的支持者、学习者,他能把王世贞(1526-1590)的集子倒背如流。考中举人后,他认识了嘉定的李流芳,转而学习归有光的“唐宋派”。钱谦益的几个朋友都有记载,说他在万历三十四年(1606年)的时候,有意抛弃“后七子”之学。瞿式耜刊刻《初学集》,说钱谦益手刪十之四五,删的主要是早年学“后七子”以及和竟陵派交往的诗文。他把万历三十四年(1606年)以前的诗文删掉,就是要和王世贞剥离开。钱钟书先生曾经指出,钱谦益炮制了所谓的王世贞“晚年定论”。钱谦益在很多场合下都提到一件事,说王世贞给归有光写像赞时,后悔年轻时追随复古派。这是借“后七子”领袖之口,来彻底否定“后七子”的文学主张。不少学者都认可这一说法,认为这个事件是钱谦益出于自己的目的编造的。

钱谦益对另一文学流派竟陵派(主要人物钟惺、谭元春都是竟陵人)的批判,则始于钟惺(1574-1624)去世之后,主要是从返经汲古(知识层面)、国运与文运(道德层面)两方面来彻底否定对方,说他们不学无术,是“亡国”的“诗妖”。钟惺是钱谦益的同年进士兼好友,关系不错,经常见面,钟惺的文集中有记载。但在《初学集》里,没有记录与竟陵派主要人物的交往,只有对竟陵派的尖刻批评。钱谦益给钟惺的书作过序,《初学集》也没有收录。另一个竟陵派主要人物商家梅,也和钱谦益交往密切,商的诗集里有几十处与钱见面的记录,而《初学集》中却只字未提。

另外是弟子们的推波助澜。比如弟子陆贻典(1617-1686)编撰的《虞山诗约》,选编常熟士人之诗,并请钱谦益作序。后人谈“虞山诗派”,都把钱谦益当作是虞山派的领袖。计东曾经评价《虞山诗约》,说它“尽删王、李、钟、谭之体”。

总之,《初学集》是钱谦益人生中最重要的一本书,这部集子,也基本上奠定了他在文坛的领袖地位。黄宗羲在钱谦益去世(1664年)后作诗悼念他,说“四海宗盟五十年”,差不多就是从《初学集》中写作时间最早的篇目开始算的。《初学集》经由钱谦益本人有意识地删改再审定,包含了强烈的个人意志。从抢占道德高地,打压文坛对手来看,我觉得《初学集》里面就隐藏着他自我的“造神之路”。

《初学集》第一卷就是《还朝诗集》

福王政权覆灭之后,钱谦益迎来了他人生中最大的转折,就是作为明朝的群臣之首剃发降清。尽管广为流传的“水太凉”“头皮痒”这类讽刺故事是虚构的,但“贰臣”是钱谦益作为一个历史人物撕不掉的标签。您个人如何理解他的降清?

卿朝晖:对于降清,他的弟子顾苓说是忍辱负重,“行文种、范蠡之事”,就是要复国,不得不委曲求全。从事后的种种证据来看,他确实参与了反清复明的活动。

而沈德潜却引用钱谦益另一弟子吴祖修的说法,说是未得相位,心有不甘(政治投机)。我觉得这个“心有不甘”看得很清楚。钱谦益先是作为东林党的领袖和魏忠贤斗争,差点被杀;后来一直被温体仁压制,没能进入内阁。明亡之后,想拥立潞王而非福王,也未能遂愿。没有拿到相位是他的遗憾。如果清廷给他相位,他也有可能不“反”。

吴祖修提出的另一个观点也有意思:牧斋不死,是为了修纂《明史》——国家可以灭,国史不能亡。钱谦益在文集里很多次提到王通的《元经》里面有一句话“书陈亡而具五国”,就是说南朝已经亡了,但晋、宋、齐、梁、陈五国的历史不能亡,透露出明朝虽亡,不能没有国史的意思。黄道周就义前也有类似说法,“虞山不死,国史不死”。

这几种说法,我觉得都有一定的道理,但都是事后的说法。在我看来,当大兵压境,他已经没有太多选择,位高权重,逃也逃不掉,只有死或者降。“贪生怕死”和“忍辱负重”,我觉得兼而有之。他没有选择死,当然可以说是贪生。但是在诗文中,他又自比姜太公,可能是有忍辱复兴的想法,当然也可能就是政治投机。人性是复杂的。

“水太凉”说的是钱谦益原本要投湖殉国,结果以“水太凉”为借口不跳了。图为电影《柳如是》(2012)对这一情节的演绎。

关于钱谦益参与“反清复明”,您发现实质性的证据了吗?

卿朝晖:“反清复明”,从顾苓等人开始,金鹤冲、陈寅恪、钱仲联都考证过,学术界都认可。但麻烦的是,“事涉隐秘”,缺乏细节的记录。

比如策反清廷金华总兵马进宝之事。顺治六年(1649年),任永历朝内阁大臣的钱谦益的弟子瞿式耜上书南明永历皇帝,说钱谦益虽在“沦陷”之区,却无时无刻不想恢复旧土,他以下棋作比喻,提出一个以收复长江中下游为目的的战略方针。这个方针又叫“楸枰三策”,其中有一条就是策反马进宝。次年五月,钱谦益去了金华。但他去金华做什么,却谁也说不清。

从金华返回后,钱谦益写了一首诗:“帽檐欹侧漉囊新,乞食吹箫笑此身。南国今年仍甲子,西台昔日亦庚寅(皋羽西台恸哭,亦庚寅岁也)。闻鸡伴侣知谁是,画虎英雄恐未真。诗卷丛残芒角在,绿窗剪烛与君论。”(《书夏五集后示河东君》)从用典来看,“画虎英雄”指的是东汉名将马援《诫兄子严、敦书》中的名句“画虎不成反类狗(犬)”。汉光武帝时,拜马援为“伏波将军”,故马援又称“马伏波”。而钱谦益在《有学集》中给马进宝的“代号”正是“伏波将军”。由此看来,金华之行应该和劝说马进宝有关,但可惜这件事没有明确的记录。

不过,在这次年谱编写过程中,我们还是找到了一些“反清复明”的证据。比如钱谦益支持、资助彭士望(1610-1683)、姚志卓等反清人士和永历王朝联络,就有可靠的文献支撑。

顺治八年(1651年)五月,钱谦益在扬州福缘庵写了一组诗,其中有两句:“铃铎人天语,如闻替戾风。”典出《晋书·佛图澄传》,说十六国时期石勒将攻刘曜,群僚皆以为不可,石勒便去问法师佛图澄,法师说这塔上的铃声“替戾”作响,说的就是此次出战,定会捉住刘曜。最后刘曜果然被生擒。刘曜是胡人,钱谦益用这个典故,隐约有反清的意思,但过去并没有证据。而在彭士望的诗文集里,也记录了他自己也来到了福缘庵,并明明白白写着,相见的有钱谦益、姚志卓等人,主事者就是庵主德宗和尚。姚志卓、德宗,都是有别的文献记载反清复明的人,福缘庵本身就是反清的一个秘密据点。彭士望文集里还有一首诗,记载了他那些反清的同伴,中有一句:“更有一老翁,破产图再光。”很明显,这个“老翁”就是钱谦益。但这么明显的记载,为什么过去没有人发现呢?因为彭士望的诗文集也存在刻本和抄本的差别,刻本中许多内容被删改,抄本则保留了完整的信息。彭士望诗文集这个抄本,现在就藏在上海图书馆。

钱曾则更进一步,在《投笔集》注释里特意讲了姚志卓这个人。顺治九年(1652年)秋,姚志卓专程去安徽拜访了钱澄之(1612-1693)。钱澄之曾和方以智一起在桂林支持永历皇帝的流亡政权,与姚志卓的父亲姚之朔是朋友。姚父病死广西,钱、方二人将其安葬。钱澄之回到家乡后,姚志卓去感谢他,并把钱谦益资助他去贵州安龙(永历皇帝所在之处)的事都告诉了钱澄之。这件事也记载在钱澄之儿子钱㧑禄编写的《先公田间府君年谱》中,两种记录可互相印证。

此外,顾苓为钱谦益所作传记以及一些野史的记载,也和上面的记载在时间、事件上高度一致。过去钱谦益参与“反清复明”这件事由于没有细节,不知道都有谁参与,现在我们有了时间、地点、人物,就是彭士望等人的记载提供了确证。

清人对钱谦益的评价两极分化,很大程度上影响了他在后世的形象。您曾写文章介绍过全祖望对钱谦益的“造谣”。如何理解清人对钱谦益形象的各种塑造?

卿朝晖:清人对钱谦益的评价可以分为三段。清初较为客观,毁誉参半,“毁”主要是在降清和学术两个方面。比如吴殳写过《正钱录》,汪琬也指责过钱谦益的某些文章过于芜杂,不是唐宋派的正统,这都是从学术角度来批评的。事实上,清初士人对他降清的容忍度比较高,一是他的文坛上地位摆在那儿,二是他确有反清活动,好友们都知道。他们都经历过这种天翻地覆的动荡,也比较能理解一个人在生死面前做出的选择。

转折点在清中期,特别是乾隆三十四年(1769年)禁毁牧斋著述,皇帝给他贴上了“贰臣”标签。人们对钱谦益的评价完全趋向负面,钱谦益被视为人品道德极坏之人。

到了清末“驱除鞑虏”,又是一种矫枉过正。特别是1928年常熟人金鹤冲编的《钱牧斋先生年谱》,完全把钱谦益视为抗清的正面人物,挖掘他抗清的事迹,“发潜德之幽光”,这和当时的政治氛围有关。陈寅恪先生所撰《柳如是别传》就是金鹤冲的追随者。

全祖望(1705-1755)则比较特殊,他有强烈的道德观,对遗民、烈士的表彰称赞不遗余力,对投降派则恨之入骨。他凭空捏造了很多影响深远的故事,包括顾炎武入狱时拒绝钱谦益搭救,钱谦益与其弟子谢三宾争夺柳如是,为巴结阮大铖而自称是阮大铖弟子,抗清志士钱肃乐等人未卜先知不愿和钱交往等等。

全祖望称顾炎武杀奴被捕入狱,归庄(1613-1673)联系钱谦益出面搭救,钱谦益开出的条件,是让顾炎武自认门生,被正气凛然的顾炎武严辞拒绝。这件事在顾炎武、归庄的文集里没有,两人编纂较早的年谱也没有。但自从全祖望给顾炎武写过神道碑之后,便广为流传,被后世采信,《清儒学案》等都有收录。但事实上,全祖望没有见过顾炎武,这件事可能是道听途说或者凭空想象出来的。

全祖望还称谢三宾与钱谦益为柳如是争风吃醋,而成“贸首之仇”,但事实上柳如是嫁给钱谦益以后,钱谦益和谢三宾还一直保持来往,并未失和。全祖望无非是讨厌钱谦益、谢三宾、柳如是三人,而编造了这一段故事。

全祖望诗文中有关钱谦益的记载大概有十余条,都是负面之词。我们以前对他的碑传文评价很高,现在来看,恐怕要重新审视。因为他的人物书写,显然受到其主观价值评断的影响。

另外,清人对柳如是的评价很高,从文采到气节,她几乎是一个完人。民间野史说柳如是的不是,往往都是为了“黑”钱谦益。比如,钱谦益变节之后北上做官,传言说柳如是独居南京时与人私通,钱谦益的儿子报告了官府,要求严惩奸夫淫妇,钱谦益知道后把儿子大骂一顿,说:“国破君亡,士大夫尚不能全节,你还指望一个妇人守节?”这个故事的本质是在讽刺钱谦益。

柳如是(1618-1664),本名杨爱,后改名柳隐,字如是,明末歌妓,钱谦益侧室。又称“河东君”、“蘼芜君”。图为清代钱杜《河东君象》。

我记得您在《年谱长编》里收录了顾炎武拒绝钱谦益搭救这一条。

卿朝晖:是的。我觉得它比较重要,不收也不合适,所以在前面加了“传”字:“传归庄为救顾炎武,来虞山请牧斋救援。牧斋欲炎武投其门下,炎武拒之。”(《钱谦益年谱长编》,1001页)加了“传”的都是我不信的。

陈寅恪先生晚年撰写了巨著《柳如是别传》,影响很大。您编写的年谱中提到柳如是的地方不多。您如何看待陈先生对于柳如是生平的考证,以及他所倾注的个人感情?

卿朝晖:陈先生这本书很有意思,他不叫“传”,叫“别传”,因为柳如是的资料不多,且真伪难辨。但我们现在都把陈寅恪先生的考证认为是信史,其实是不对的。当然也有人认为这本书是陈先生内心的写照,或者说是一种试验品。那我觉得,我们重视《别传》,主要还是在他的“诗史互证”方法。但是作为一种方法,一不能无限扩大,比如“杨”就是“柳”、“影”就是“隐”,“云”“影”“怜”都是柳如是,我觉得就是夸大了;二不能先入为主,先假定再论证;三是不能过分相信野史。

关于柳如是的生平,遇到钱谦益以后的部分问题不大,因为有可靠的文献支持。主要的问题是柳如是遇到钱谦益之前的生平,比如和李雯、陈子龙、唐时升、程嘉燧、谢三宾交往等等,我认为很多是靠不住的。比如钱谦益和柳如是初见那一年的冬天,我闻室落成,程嘉燧也来到了钱家,和柳如是有很多唱和,看唱和的内容就知道他们俩以前并没见过,是初见,不可能以前爱得死去活来。说程嘉燧失恋后写的《縆云》组诗,是怀念柳如是,根本没有可能。由于我这个年谱是钱谦益年谱,不是钱柳合谱,所以,柳如是早年的生活把握不住的,我在年谱中都作了回避。

另外一点,我觉得陈先生写柳如是,主要还是在写钱谦益,当然,陈先生在书中也寄寓了自己的情怀。我们现在研究钱谦益,也有各种各样的解读,其实也在“塑造”钱谦益。钱谦益作为一个大IP,后人对他的“塑造”,恐怕永远不会停止。