古代没有修正带和涂改液,那他们写错字怎么办?

这个我知道,写错字可以拿小刀剐蹭掉痕迹,并且在旁边标注“此处已刮改”(Hic rasura facta est),确保工作留痕的同时,最大程度地保护纸面完整可用。

而看到这个用语,大家就知道这说的显然不是中原的事情,而是普遍存在于缺乏植物纤维制作纸张的欧洲中世纪的事情,而相比于中国人可以用补贴法或者干脆换一张纸重写的物质条件,在契约、档案和圣经撰写中大量使用极其昂贵的羊皮纸的欧洲人,显然对于写错字删改这件事更加头疼。

原因也很简单,羊皮纸实在太贵重了,A3 大小的对开页基本上就要消耗一整张羊皮来制作,而每一张羊皮在从宰杀剥皮,去除油脂、拉撑风干到最后用浮石打磨并裁剪打包,都要经历 15~25 天的工时,而像英格兰、爱尔兰这种春天看见太阳都费劲的环境可能需要的时间更长。

这种情况下,欧洲的抄写员和缮写士从接手羊皮纸开始,就承担着极大的社会责任甚至是使命感,一旦出现书写错误,那么用小刀刮擦的虽然是羊皮纸,但是和刮在笔者的心肝脾肺上也差不多,因为一旦划破了那赔偿可就是大价钱。

所以相传威尼斯人在签订契约和买卖合同时,往往有一个隐藏条款就是“若因笔误需更换羊皮纸,费用由责任方承担”。

我们说回删改错别字这件事,欧洲修道院中的缮写士在遇到错别字时,如果是零星的拼写错误确实会用刮擦法(Rasura)来修改,这也与羊皮纸的制作工艺有关。

因为在羊皮纸裁剪之前,为了保持纸面的平滑且羽毛笔的墨水容易渗入不晕染,所以就会先行用浮石打磨一遍。

而要修改文字时,书写者刮掉错字的部分后不能马上在原处书写,而是要再使用浮石重新打磨并一定程度上覆盖住刮掉部分,然后再进行书写。

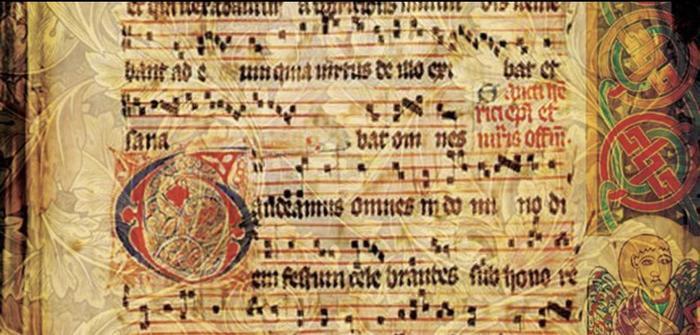

当然这样的方式最好还是用在相对成色新的羊皮纸上,而修改一些历史文件时,则大多使用标记法和行间补写而不是直接对已经有几百年历史的羊皮纸开刮,比如梵蒂冈如今保存的《格里高利圣咏》这个乐谱当中,一般就认为保存着用点阵符号示意修改的部分。

除了刮擦法外,12 世纪的本笃会提奥菲勒斯 (Theophilus)在他的著作《技艺大全》(De diversis artibus)里,还记载了一种修改方式,即使用酸乳清与白垩来擦拭墨水。

说人话就是使用醋和铅白来腐蚀淡化当时使用的铁胆墨水,这一配方显然比直接上刀子风险小一些,至少不会有挑破纸张的风险。

跟中国“烧烟,凝质而为之”的墨不同,自三世纪罗马帝国以来欧洲人便已经学会了使用栎木上被寄生产生的五倍子,来制作墨水并在羊皮纸上书写,虽然铁胆墨水有着书写后能长期保存的优点,但就是因为在羊皮纸上太顽固不容易修改,再加上羊皮纸本身就很珍贵,所以才有了上文这些个麻烦。

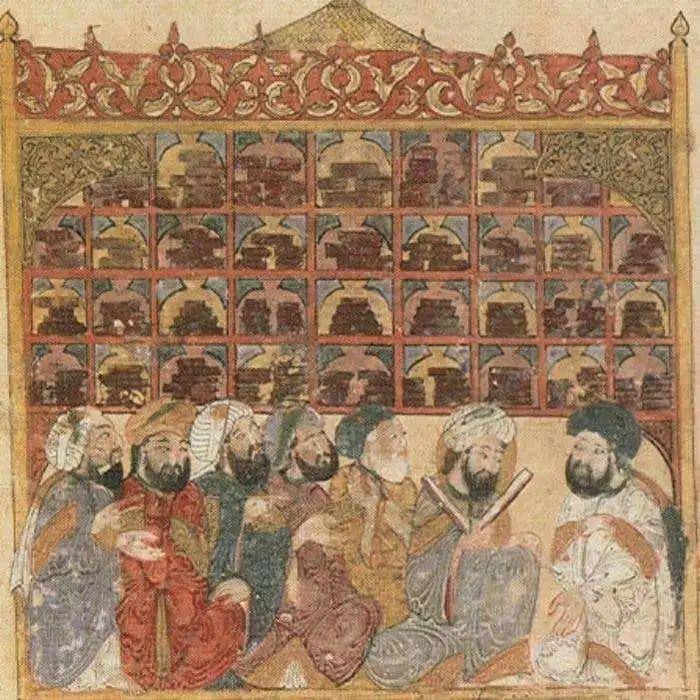

而且说句题外话,1257 年旭烈兀东征攻克巴格达后,传说摧毁了以藏书为傲的智慧宫后,将大量藏书扔入了底格里斯河后,相传将河水都染黑了,这也是因为阿拉伯人书写已经在使用 8 世纪以来从中国传入的纸来书写,并且有着使用油墨墨水的传统,如果是羊皮纸卷和用铁胆墨水估计就不会掉色了。

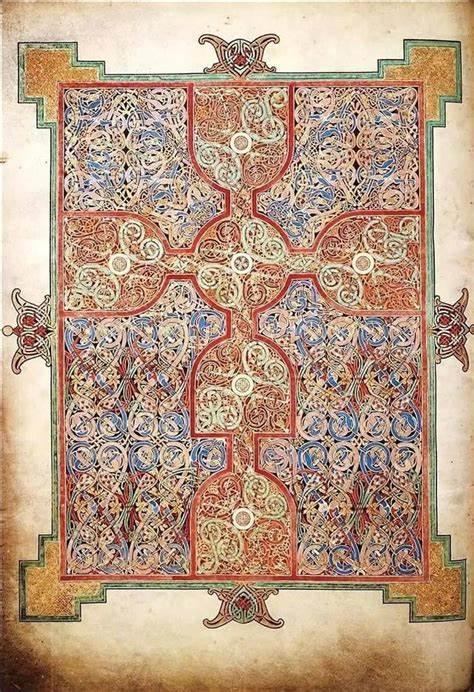

我们说回欧洲,非常有意思的一点是,有很多跟宗教相关的书籍比如各个时代修道院抄写的圣经,尤其是诸如爱尔兰的传世国宝凯尔经这类动辄就需要修士们,花费一辈子泡在撰写室来制作的艺术品,在错别字上头反而看得比较轻,甚至可以允许另起一行来标注错误。

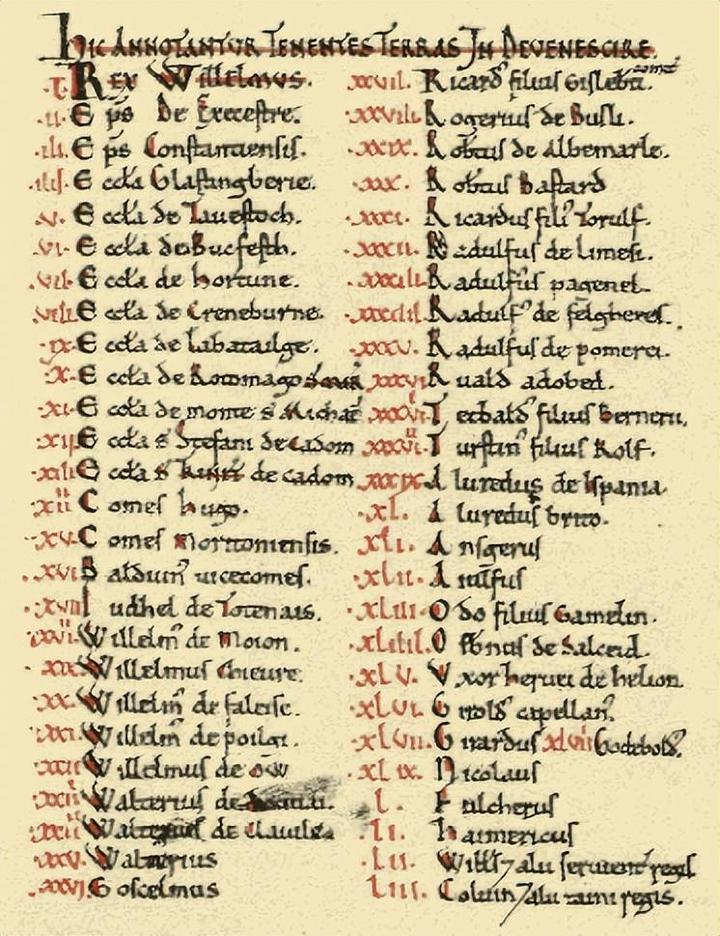

但是在行政文书和账簿契约之类的场合,错误则必须用小刀刮掉修改来防止这封契约成为“空头支票”,比如说浣老师文章中的常客,1066 剧本中的王道男主,诺曼王朝开国之君“征服者”威廉在入关英格兰后,搞土地人口普查所撰写的《末日审判书》(Domesday Book)便被明文规定,抄写错误必须当场更正,以此来提升这个整个英格兰的账本的可信度。

然而里边的地名和数据,在登记难度上就是非常容易出错,所以《末日审判书》最终的原文,也是一个有着大量修改乃至严重泛黄的文献。

在当代考古工作中也可以利用刮改修正时对于羊皮纸本身纤维的破坏,并且用显微镜透光观察来分析原先的文本。

不管对于世俗君主还是教会,在中世纪羊皮纸和书籍从始到终都是一种奢侈品,但也好在这东西可以刮洗后多次使用,就和软盘和光碟一样,所以在许多情况下也会被“格式化”然后重新利用,写成一本新书。

比如说成书于 7 世纪末英格兰北部的《林迪斯法恩福音书》便曾经出现过大规模涂刮修改,而这一修改的原因居然是翻译,因为早年间这本书被修订第一版时,早期教士是使用拉丁文编撰的。

但在后期为了翻译和后人使用,原文拉丁文被刮掉并翻译为了盎格鲁撒克逊人使用的古英语,但这本书上的描金彩绘,以及极尽奢华的封皮包装都被保存了下来,直到近代被使用了紫外线呈像技术看到底层原先的文字后,我们才知道真相。

对这项技术有着很直观描述的文化作品也有很多,比如《天国拯救》一代,当年的神人亨利在来到莎邵修道院帮助一个会草药学的僧侣制作一本医书的时候,亨利被要求的东西有两样,一是各种草药,这是要夹在书中作为直观标本使用的,二来便是一本书,而且不管是什么题材哪里弄到的书都可以,因为这些修道院的僧侣要写新书,最方便的方法就是刮掉旧书上的文字。

也就是因为羊皮纸书写这件事在中世纪的奢侈,所以修道院中能接触各种知识,并且利用读写能力以及绘画艺术才能,花大量时间编撰的书籍,为了配得上这些文化人的付出,以及对信仰的虔诚,所以彩绘书籍往往都会被豪华装订,并且在封面上使用真金白银甚至是宝石妆点。

我们前文提到的《凯尔经》和《林迪斯法恩福音书》都是因为这样的艺术水平,以及真金白银的装订而被修道院视为镇寺之宝,被世人膜拜和觊觎,崇拜的肯定是信徒,那觊觎的是谁呢?

对没错,觊觎的一来是同行别的修道院,二来就是跨海而来的维京人,诺斯蛮子在 8 世纪开着长船狂暴鸿儒爱尔兰时便注意到了这一点,他们抢劫的第一目标当然是真金白银,而这些书籍上头的黄金宝石当然也在其中。

但很快维京人就发现许多僧侣甚至愿意为这本书缴大量赎金,因为说不好听的人死了修道院还可以被幸存者重建,但是以往前辈花在上边的时间和艺术造诣,那要是被维京人扔海里那就真没了。

而经历过了 9 世纪维京人肆虐的铁之时代,以及 11 世纪以来诺曼人的侵略后,修道院中保存至今的许多这样的经书,对于爱尔兰人来说就更加珍贵,其中圭臬经典便是《凯尔经》。

如果大家对于中世纪爱尔兰的彩绘文书感兴趣,浣老师最后推荐一个动画,叫《凯尔经的秘密》讲的就是古代爱尔兰人编撰这本旷世巨作的故事。

这里是浣熊君,一个在知乎撂地的闲散作者

为什么西欧商人行会有权对会员以外的商人下规定(例如非会员不得从商等)?为什么墨西哥银元成为晚清民国时期中国的主要流通银元?木头明明可以直接当柴烧,为什么古人要把木头加工成木炭售卖呢?