复旦建校120周年︱百廿征程:从救国报国到强国的光华之路

旦复旦兮,百廿光华。2025年5月27日,复旦大学迎来建校120周年校庆。

根植于百年历史积淀的复旦以"博学而笃志,切问而近思"的精神薪火相传,影响了一代又一代的复旦人。

上图:二十世纪30年代的复旦校园 下图:如今的复旦大学邯郸校区。

办学立校

复旦的创始校长马相伯先生捐产兴学,暂借荒废的吴淞提督衙门作为临时校舍。因时局动荡,复旦后迁入徐家汇的李公祠继续办学。1918年,老校长李登辉从南洋募捐归来,开始在江湾购地建校,从此复旦有了真正属于自己的永久校址。

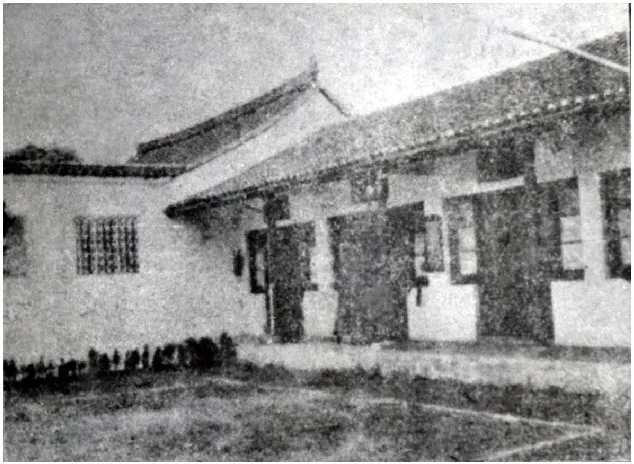

位于吴淞的复旦公学教室

1920年,李公祠前合影。复旦大学供图

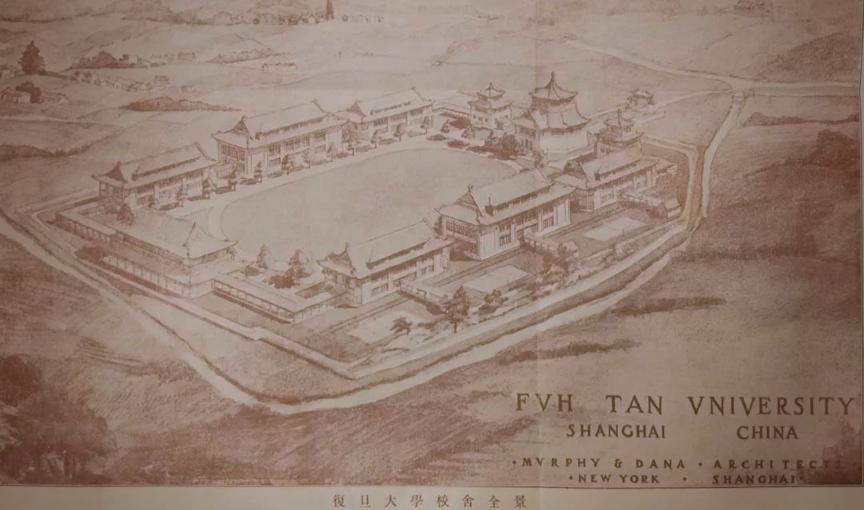

1920年,老校长李登辉邀请其耶鲁大学同届毕业生亨利·墨菲设计复旦校园。图为当年的设计规划图

随后,复旦在江湾陆续建成了简公堂、奕住堂、第一宿舍、实中校舍、子彬院等建筑。这片区域保留至今,就是现在的复旦大学邯郸校区相辉堂以草坪为核心的“江湾校址”。这里既是复旦的起源地,更是复旦精神的溯源地,被命名为“复旦源”。如今,“复旦源”已完成活化焕新,构建起由校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆组成的“一源六馆”新格局。

今日“复旦源”鸟瞰图

其中“复旦源”的校友馆前身就是奕住堂,它也是复旦大学校园内现存最早的老建筑。

1921年建成的奕住堂

1929年7月,奕住堂扩建两翼。

扩建两翼后的奕住堂

现在的复旦大学校友馆。

教育救国

正值复旦大学建校120周年校庆之际,翻阅复旦两个甲子年的历史,救国、报国、强国的奋斗历程串起复旦办学立校的教育主线。

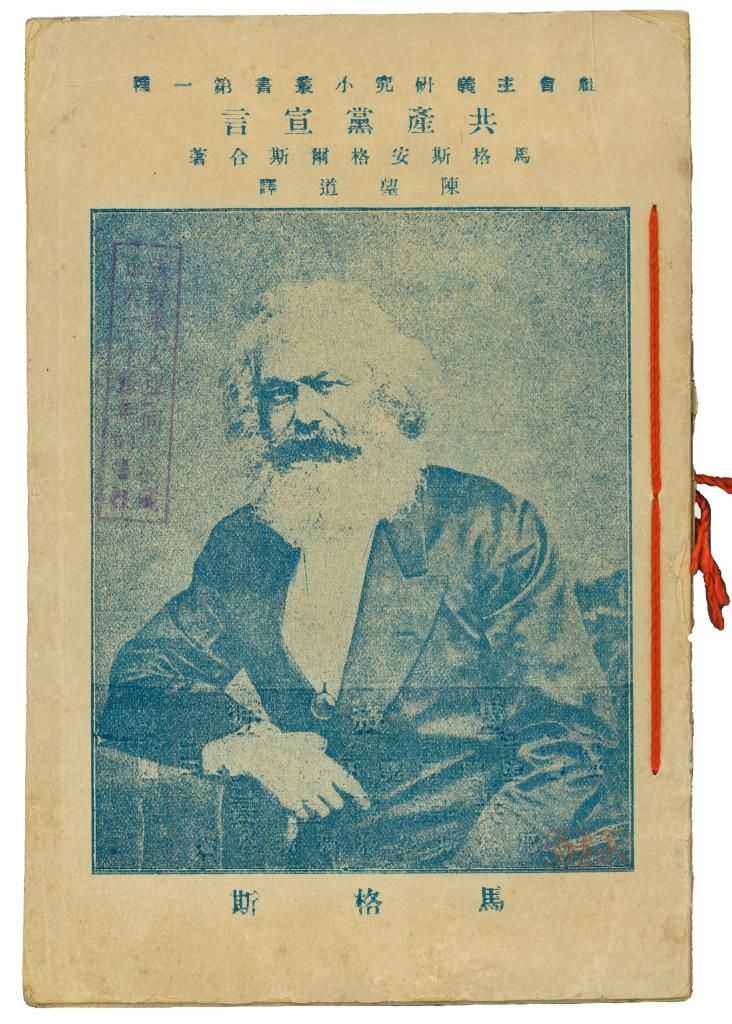

从1905年马相伯先生倾其家产创立复旦公学,喊出“教育救国”,到1919年复旦师生敲响校钟、唤醒校园,敲响“五四运动”上海第一钟,到抗战时期师生投笔从戎、西迁重庆坚持办学;从陈望道首译《共产党宣言》,点燃信仰之火,再到如今复旦代表中国高校向世界一流大学迈进。

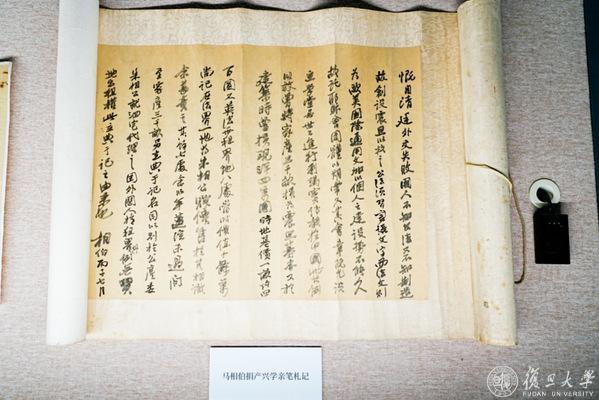

马相伯捐产兴学的亲笔札记。复旦大学官网 图

“慨自清廷外交失败,国人不知公法,又不知制造,故创设震旦以救之……”马相伯捐产兴学的亲笔札记作为复旦大学特藏档案馆“镇馆之宝”之一,在复旦建校120周年之际首次展出。

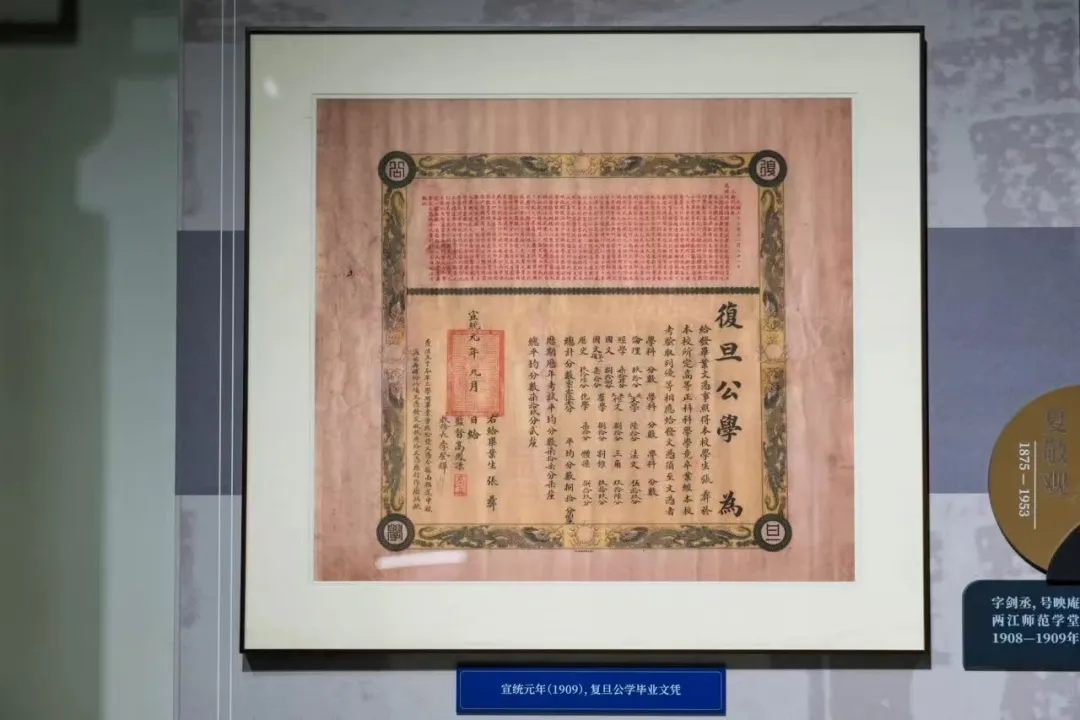

宣统元年(1909)颁发的复旦公学卒业文凭是目前存世最早的复旦文凭。文凭的主人是复旦公学第二届毕业生张彝。“上海杨浦”微信公号 图

还有一个复旦大学特藏档案馆的“镇馆之宝”是1916年末铸就的校钟,复旦的师生便是用它敲响了“五四运动”上海第一钟。

1916年末铸就的校钟,如今已成校史馆“镇馆之宝”之一。它是复旦师生声援五四、心系家国的忠实见证。澎湃新闻记者 薛晶 图

陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本。

1925年,复旦田径队。复旦大学供图

五四运动后,校园体育盛行,运动团体屡创佳绩。早期复旦将体育强国与教育救国理念紧密结合。

1937年抗战全面爆发后,日军进攻上海,复旦校园内校舍被毁,仅有两幢建筑幸免于难。复旦师生被迫踏上内迁之路,从此开启重庆办学的8年岁月。复旦部分师生辗转迁移至重庆北碚继续办学,滞留在上海的师生另组“上海补习部”,形成渝沪两地办学格局。复旦大学在北碚的8年间,逐渐发展成为一所拥有文、理、法、商、农五个学院二十多个系科的综合性大学,为战时大后方的经济发展和社会事业培养了大批人才。

重庆北碚复旦大门。复旦供图

初到重庆师生合影。复旦大学供图

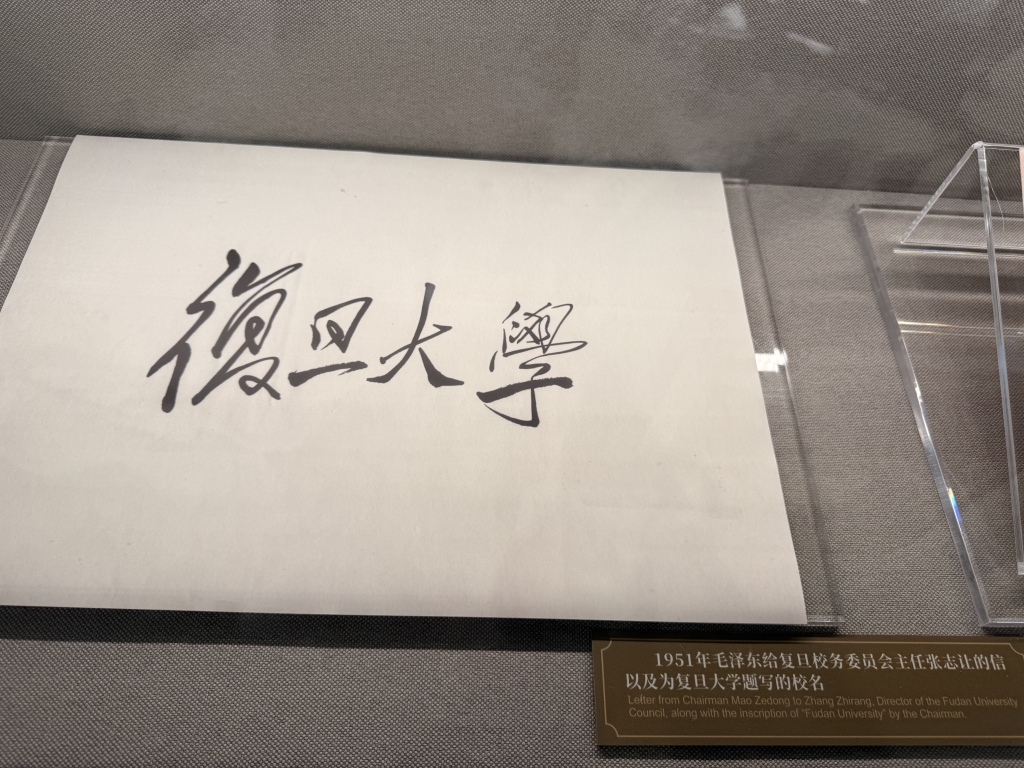

1951年,应陈望道校长之请,毛泽东主席为复旦大学亲笔题写了校名。

1951年,毛泽东主席给复旦大学题写的校名手迹。澎湃新闻记者 薛晶 图

1952年,复旦首次把题字制成竖排牌匾悬挂于学校正门;1965年校庆时,匾额调整为横排样式,沿用至今。

1952年,复旦大学国权路正门首次采用毛主席所题校名。复旦大学供图

1965年校庆起至今的复旦大学邯郸路正门采用毛主席所题校名。复旦大学供图

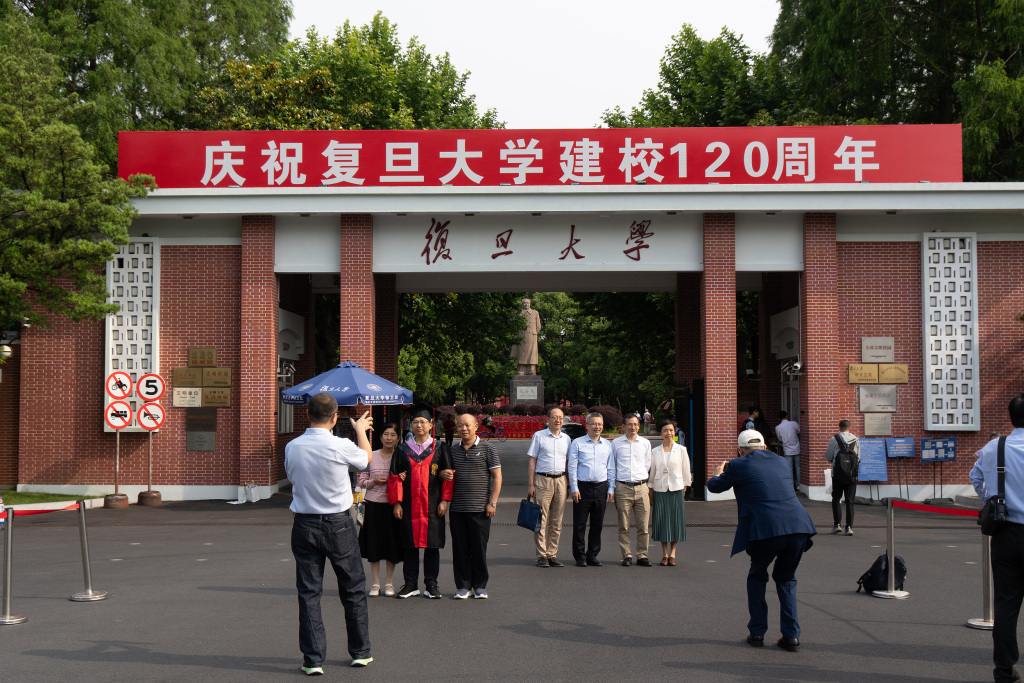

2025年5月27日,上海杨浦区邯郸路复旦大学校门口,校友在“庆祝复旦大学建校120周年”标语前拍照留念。视觉中国 图

教育报国

“博学而笃志,切问而近思”的校训浸润着一代代师生,120年来,复旦大学培养了大批优秀人才。

数学家苏步青创立中国微分几何学派;谢希德是中国半导体“破冰者”,也是新中国第一位大学女校长;谭其骧主编《中国历史地图集》确立国家疆域认知范式,裘锡圭整理马王堆汉墓帛书、银雀山汉墓竹简等破译了中华文明密码,还有国学大师陈寅恪、气象学家竺可桢、中国现代遗传学奠基人谈家桢、中国电光源领域开拓者蔡祖泉……

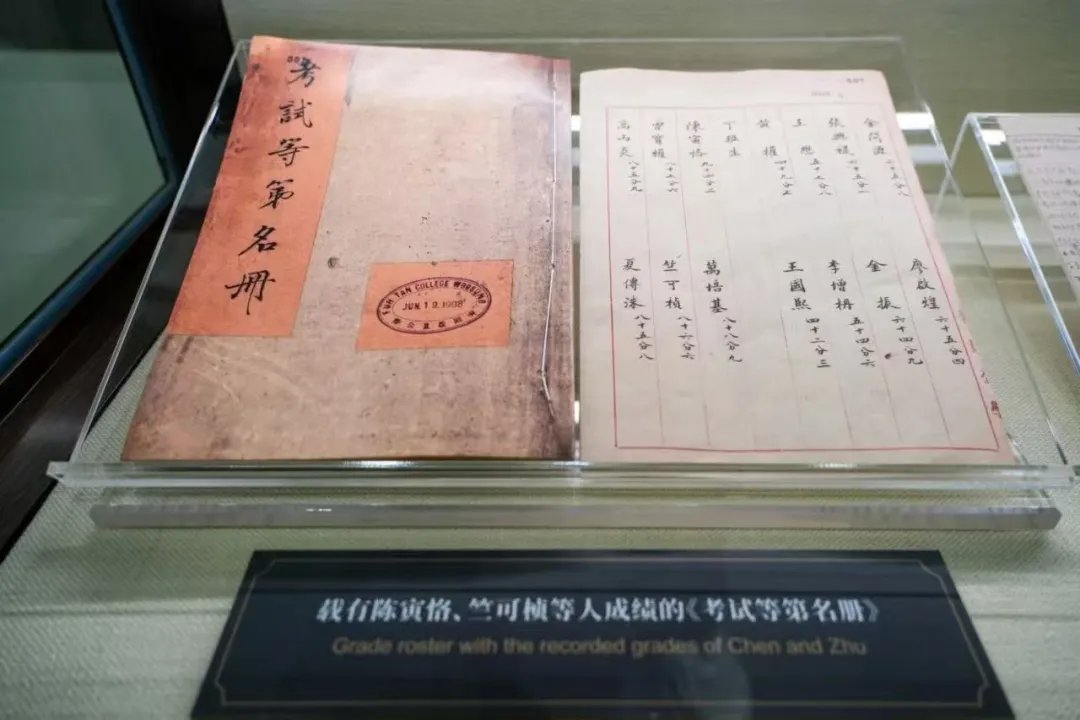

复旦公学《考试等第名册》(1908年)载有历史学家陈寅恪、气象学家竺可桢的考试成绩:“陈寅恪 九十四分六竺可桢 八十六分六”。

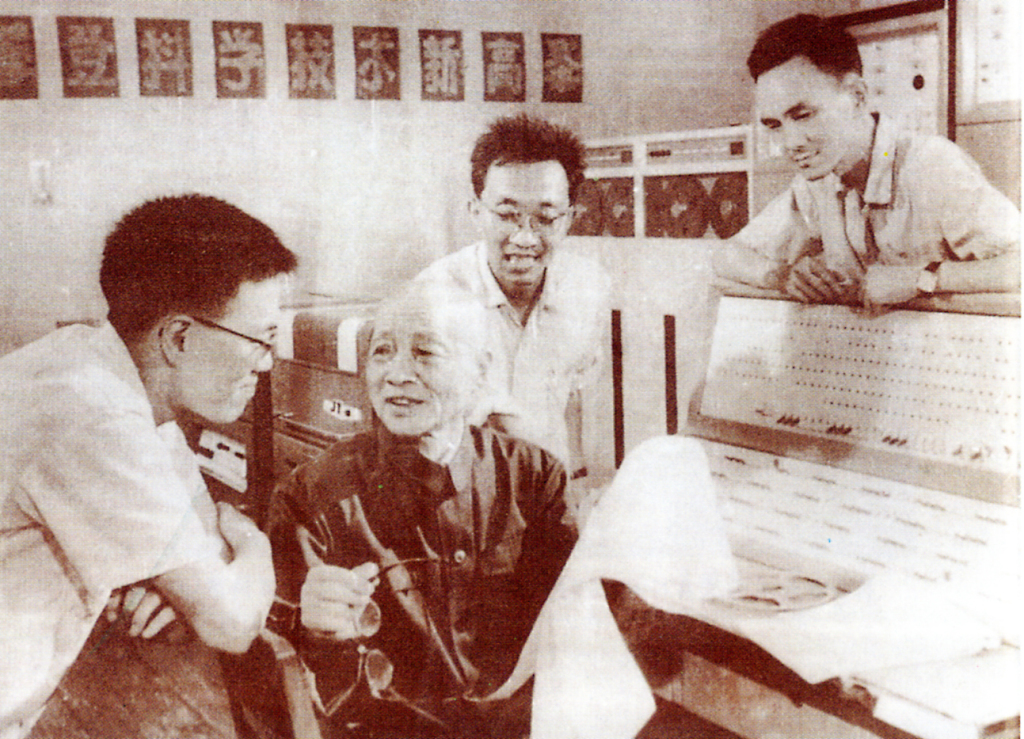

谈家桢(左二)、苏步青(左三)与陈望道(右三)在复旦大学

1977年7月,苏步青率青年教师(忻元龙、舒五昌和刘鼎元)到江南造船厂开展船体数学放样研究并获成功。复旦大学供图

电光源专家蔡祖泉(右一)在全国科学大会期间向与会代表介绍他和其他科研人员研制成功的新光源。复旦大学供图

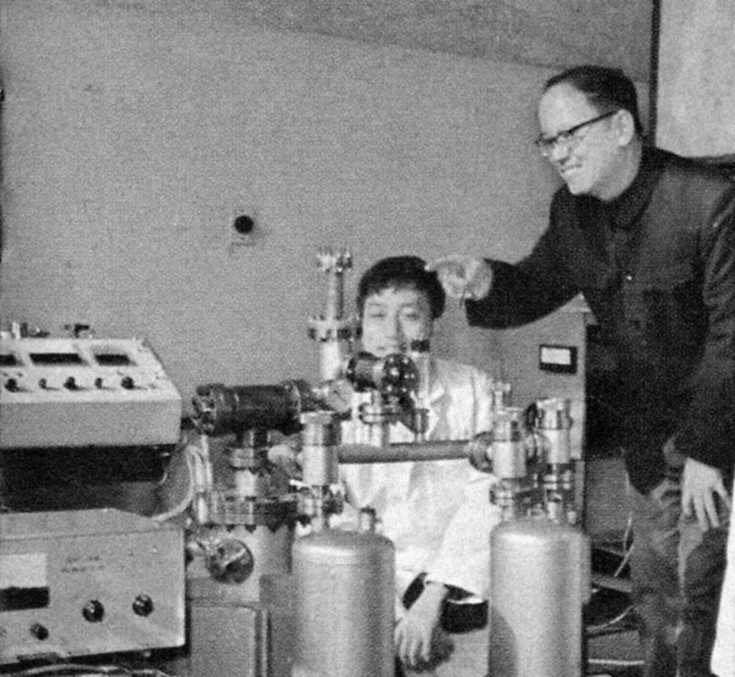

真空物理实验。复旦大学供图

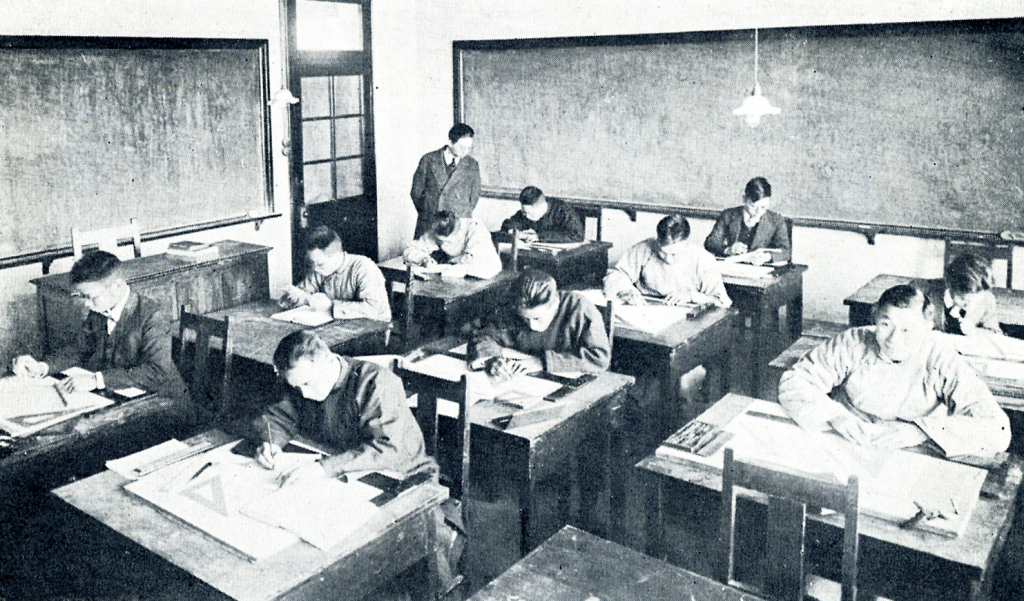

土木工程系学生在制图。复旦大学供图

教育强国

复旦大学建校120周年纪念日前夕,张江复旦国际创新中心于5月26日启新,开启校地合作共建协同创新育人平台新征程。本次焕新启用的3栋科研楼空间,主要聚焦集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业和战略领域,支撑重大科研平台建设和重大创新任务实施,融入国家实验室建设。

张江复旦国际创新中心 复旦大学官网 图

今年5月,也是复旦大学生物医学研究院建院20年。该院始终以创建“中国第一、世界一流的生物医学交叉学术研究机构”为使命,在生物医学交叉学科领域形成“代谢与肿瘤的分子细胞生物学”“医学表观遗传学”和“系统生物医学”三个优势方向,构建起一批实力雄厚的科研团队,孵化出众多基础性、原创性技术突破。

部分高水平科研论文及杂志封面

从2024年秋季学期开始,复旦大学课表里上新了61门AI大课,超过4300名本研学生修读。复旦大学计算与智能创新学院教授黄萱菁主讲的人工智能大课总是座无虚席,黄萱菁的数字分身让学生们难辨真假。复旦大学率先启动人工智能课程体系建设和教育模式改革,开设百余门人工智能大课。

复旦大学“自动驾驶人工智能原理与实践”课堂。

复旦大学“具身智能引论”课堂。

目前,复旦大学已立项建设116门“AI大课”,实际开课121门,吸引了7500余名本研学生修读,基本实现AI-BEST课程全部开课、AI课程覆盖全部一级学科。

120年来,复旦大学始终与时代同步伐。

日月光华,旦复旦兮。复旦的历史底蕴,是家国情怀和学术理想的交融。它书写了复旦百廿辉煌,也将照亮“世界一流大学”的未来之路,踏上第三个甲子的新征程。

延伸阅读