宁德时代发布新骁遥电池,3 米轴距车可配 180 度电,续航1500公里

大家对新能源车电池普遍有三个关注点——充电效率、使用安全以及容量衰减的速度。

宁德时代一次性把这三个难点向前推进了一大步。

汇总一下,主要有:

– 第二代神行 12C 超充电池,15 分钟从 5% 充到 80%。

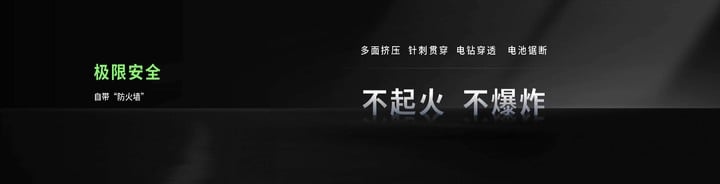

– 商用钠离子电池,能量密度 175 Wh 每公斤,支持 5C 充电速率和 500 公里续航,锯断时不起火不爆炸。

– 骁遥双核电池,极端情况下供电不中断,轴距 3 米车型配电量可达 180 度,续航超 1500 公里。

充电 5 分钟,续航 520 公里

宁德时代 21 号发布了他们的第二代神行 12C 超充电池。

在「均衡电子流」技术和「碳包覆纳米超导技术」的突破下,新一代的神行电池大幅降低了电芯的内阻和产热,在有 12C 充电速度的同时,不用牺牲电池的能量密度。

还有一个对北方低温地区的朋友来说是重大利好的消息。

第二代神行电池在低温环境下也可以做到 15 分钟从 5% 充到 80%,比第一代神行电池快了整整一倍,同时电池在低温下的动力输出也得到了优化,可以做到亏电状态下,在零下 10 度左右的环境中,依然能保持 830kW 的输出功率。

在充电桩的适配上,第二代神行电池目前可以和市面上所有的兆瓦级超充桩完美适配。

「钠新」电池走出实验室

宁德时代 21 号同时发布了全新的电池品牌「钠新」,代表着钠离子电池已经走出了实验室,即将实现商业化大批量的落地。

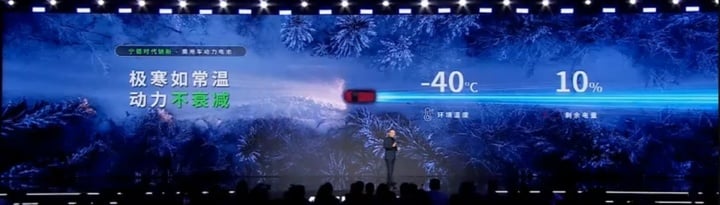

宁德时代新的钠离子电池可以做到在零下 40 度的环境下,依然保持 90% 以上的能量效率的同时将电池的能量密度提升到了 175 Wh 每公斤,也支持峰值5C的充电速率和500公里续航,并且在针刺贯穿测试中做到无烟无感,锯断时不起火不爆炸。

钠新电池包含两类产品,分别是钠新乘用车动力电池和钠新24V重卡启驻一体蓄电池,均可实现零下 40 度至零上 70 度的全温域适配,其中,钠新乘用车电池可在零下40℃的环境下,仍能保持90%的可用电量。在仅剩10%SOC(剩余电量)的极端状态下,钠新乘用车电池仍可做到零下 40 度整车动力基本不衰减。

宁德时代在钠电池技术上,取得了几个重大突破。

一是创新性的开发出了自生成负极技术,实现了电池的能量密度提升 50%。

二是开发了充放电接近零硬变的电芯,让电池的系统结构更加稳定可靠。

三是针对电池的寿命循环问题,开发了新的构建技术和低酸电解液技术,解决了充放电过程中的修复和酸腐蚀问题。

最后针对电池的安全问题,宁德时代重构了电解液体系,结合表现电场调控技术和隔膜盾层设计,有效的提升了电池的额安全性。

用「双核架构」重新定义电池安全新标准

现代的民航客机普遍都采用了双发动机的架构来保证飞行安全,当一台发动机如果出现意外情况,另外一台发动机也能保证飞行安全。

宁德时代现在打算在汽车上也实现类似于飞机的双发安全架构。

双核架构下的电池包拥有两个独立的能量区,能够确保车辆动力输出的连续性和稳定性,让「结构受损」不再等于「功能失效」。

在双核架构下,宁德时代实现了五大功能。

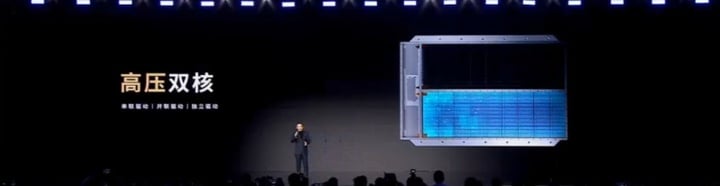

首先是高压双核,电池包两个能量区域的高压系统能够自由的组合,既可以串联也可以并联,还可以各自独立的输出。如果其中一个能量区的高压系统发生了紧急情况,BMS 电池管理系统可以迅速完成识别和判定,通过物理和电器的双重隔离切断故障单元,并且重构回路,在毫秒级内实现健康系统的无感接管,在故障和碰撞等极端情况下实现高压供电不中断。

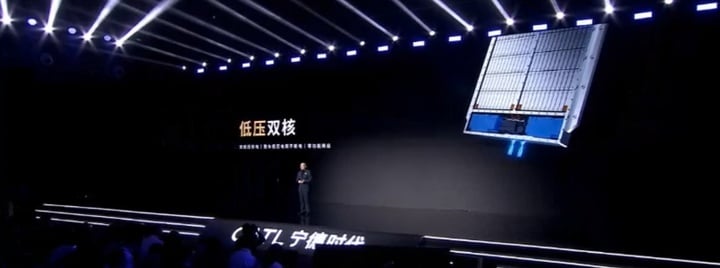

其次是低压双核,同样能够在毫秒级内实现供电能量单元的切换,确保照明系统、转向助力、车身控制等低压系统稳定运行。

还有结构双核可以实现在外力导致车辆单侧结构受损时,无损区域依然能够维持正常的结构功能,让车辆维持一定速度继续行驶。

以及在热失控的安全防护上,宁德时代采用了分区隔离和主动防御的机制,在电池某区域发生热失控的时候,能够将高温气体快速排出,确保其余电池能够保持在安全环境中。双核的热管理系统也可以根据不同区域的电池温度实现自主管理和调配。

这些功能落实到具体的产品上则是宁德时代最新的骁遥双核电池。

其最新应用的「自生成负极技术」可让电池的体积能量密度提升 60%,重量能量密度提升 50%,当搭配三元体系时,能量密度最高可提升至1000Wh/L 以上。

同时骁遥双核电池首创的「电电增程」,能够结合车辆的行驶状态和用户驾驶习惯,智能调控两个能量区的分配策略。主能量区可以根据用户的驾驶习惯与场景,适配不同化学体系的电芯,满足日常用车需求;增程能量区可采用高比能自生成负极技术,提供更大的电量,以满足用户的长途出行需求。

骁遥双核电池目前一共有三种产品:

– 钠-铁双核电池——:钠新电池+磷酸铁锂自生成负极电池,充分利用钠新电池的低温性能,保证了寒冷地区用户的体验。

– 铁-铁双核电池:第二代神行超充电池+磷酸铁锂自生成负极电池,在轴距接近 3 米的车型上可轻松实现千公里纯电续航,同时让每公里通勤成本低至1毛钱。

– 三元铁/双三元双核电池:三元电池+磷酸铁锂自生成负极电池,主能量区三元电池充电倍率峰值可达 12C,能提供超1兆瓦的强劲动力,当电量低至 20% 时仍可输出超 600KW 的功率;其升级版可以在轴距3米的轿车上配电量突破 180 度,纯电续航里程突破 1500 公里。

同样,刚刚提到的这些创新产品和应用不只限于新能源乘用车领域,还将在电动巴士、重卡、飞机、船舶、工商业等全领域落地。

想象一下,如果我们能开上一辆续航 1500 公里,补能只需 10 多分钟的车,那个时候,还会有人怀念 5分钟续航 600 公里的神奇液体嘛?