寻访上海抗战遗迹|里弄民居承载着普通人的抗战记忆

今年是中国人民抗日战争胜利80周年,上海曾是中国人民抗日战争的主要战场,城市各处留下了当年的抗战历史遗迹。在“寻访上海抗战遗迹”系列稿件中,我们来到历史现场,回望80多年前中国人民浴血奋战的那些时刻。

上海的石库门里弄纵横交错,嵌套复杂,为抗战时期的隐蔽战线发展提供了天然屏障。在留存至今的上海里弄民居里,隐藏着抗战秘史。

1937年8月,八路军驻沪办事处(兼新四军驻沪办事处)在福煦路多福里(今延安中路504弄)成立。这是一幢坐北朝南两层楼的老式石库门房屋,底楼东厢房是会客室,二楼东厢房是卧室,后楼是报务员、译电员宿舍,楼梯拐角处的墙上挂着一架电话机。

多福里外观

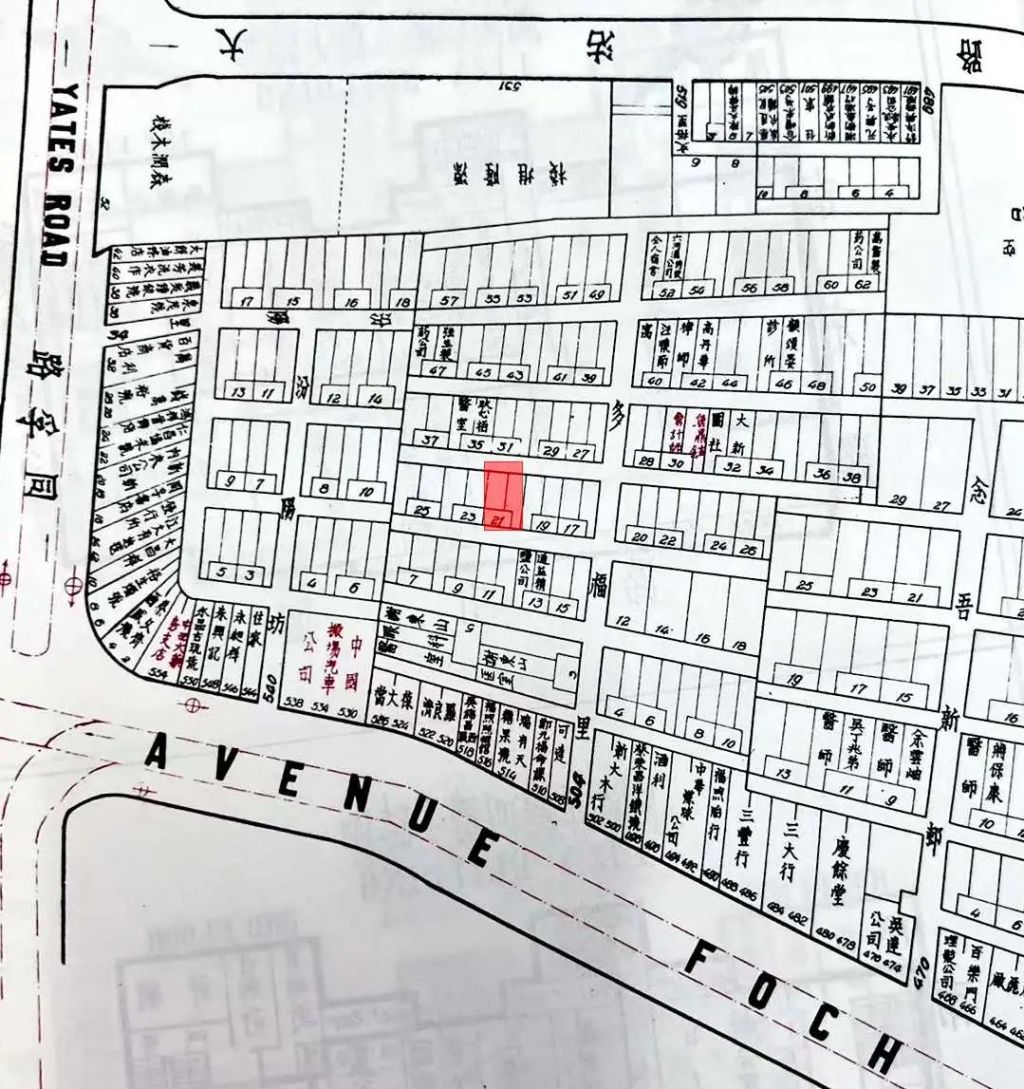

八路军驻沪办事处(兼新四军驻沪办事处)旧址位置图,来源:《上海市行号路图录》,1939年

1937年11月上海沦陷前,八路军驻沪办事处(以下简称“八办”)的活动是公开的,李克农、潘汉年、刘少文曾先后任主任,主要工作是同社会各界人士和抗日人民团体建立联系;出版《内部通讯》《民族公论》《文献》等刊物,宣传中国共产党的抗日主张;为八路军、新四军采购物资和器材。日军占领上海后,租界成为“孤岛”。“八办”迁至萨坡赛路264号(今淡水路192号),并转入半公开和地下活动,一直坚持到1939年年底。

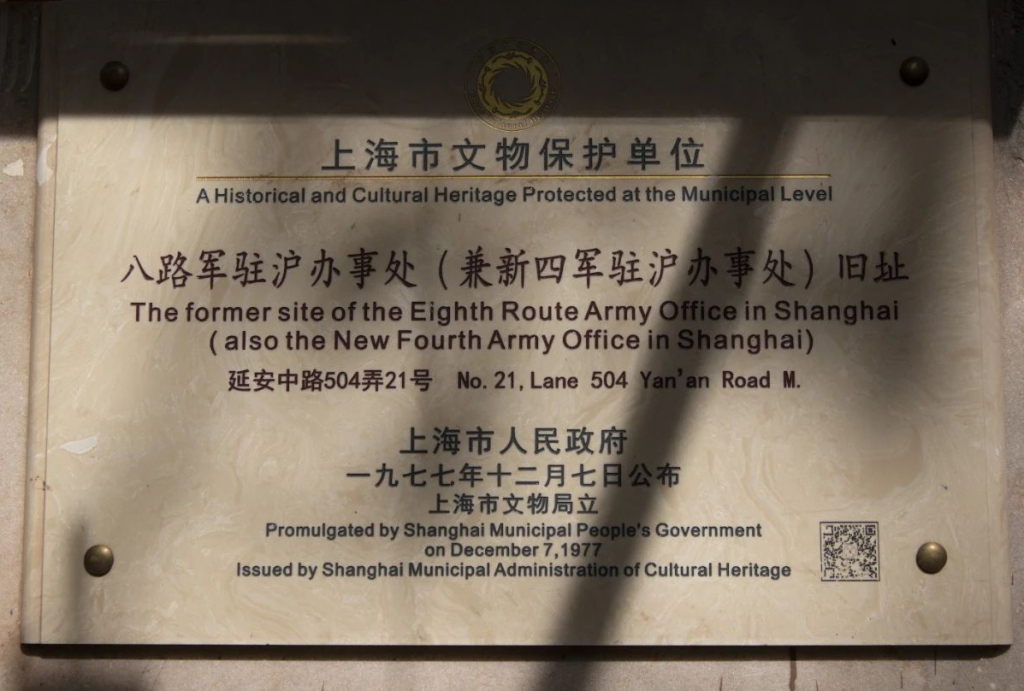

1960年前后,“八办”旧址先后经孟进、刘少文、张纪恩、李克农等回忆或踏勘,并访问附近居民而确认。1962年9月7日,该址被上海市人民政府公布为上海市文物保护单位。现为民宅。

八路军驻沪办事处(兼新四军驻沪办事处)旧址铭牌

同济大学建筑与城市规划学院副教授潘玥长期关注这些老建筑,他在接受澎湃新闻采访时指出:抗战时期,上海石库门里弄的社会与民众生活空间承载了普通民众在战争中的具体记忆,展现出战争状态下城市日常生活的肌理。“我认为,日常空间的记忆挖掘是当前城市遗产保护最需要关注的方向”,潘玥说道,“普通人在战争中的坚韧、苦难与温情,同样是民族记忆不可或缺的部分。”

里弄里的秘密抗战

上海的石库门里弄纵横交错,嵌套复杂,为抗战时期的隐蔽战线发展提供了天然屏障。在今天所留存的上海里弄民居里,隐藏着抗战的“秘史”。

在今天永嘉路291弄慎成里内,有一处中共江苏省委机关旧址。1937年11月,中共江苏省委在上海成立,以上海的工作为重点,同时领导江苏、浙江两省党组织的工作。从1937年11月至1942年底,江苏省委组织部部长王尧山的住处成为省委的主要机关之一。为确保安全,5年里,他曾4度搬家。1937年12月,王尧山寓所从威海卫路(今威海路)720号迁址巨籁达路同福里(今巨鹿路211弄)16号,底层有客堂间和卧室,王尧山、赵先夫妇住底层。赵先原在小学教书,搬来这里后辞去教职,除担任省妇委部分工作外,专职掩护省委机关。

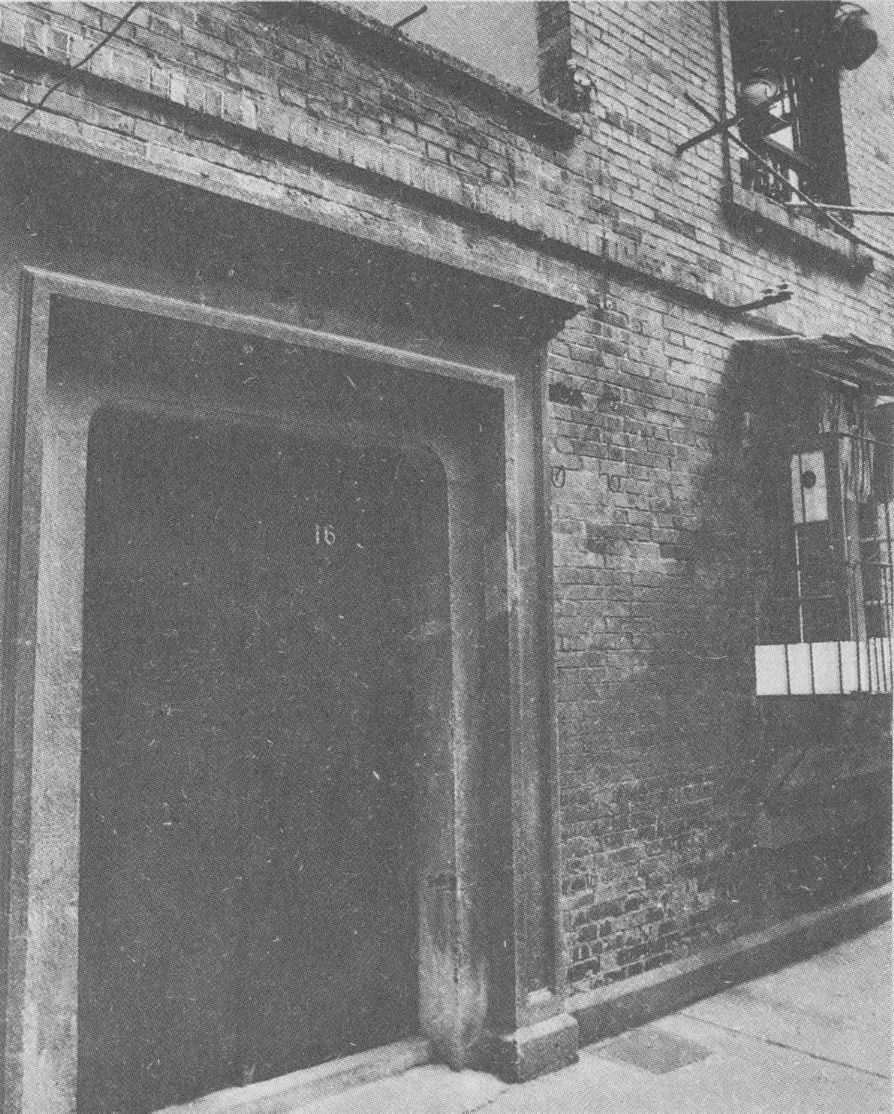

中共江苏省委机关(同福里)旧址旧影

据赵先回忆,当时省委会议每周1次,多数就是在同福里的住所召开。会议一般开1天,如果上午开始,就在她家吃午饭,饭后必打一会儿扑克牌,以掩人耳目。当时,中共江苏省委领导实现职业化、社会化、群众化。曾担任江苏省委书记的刘晓公开身份先是麦伦中学国文教师,后任关勒铭金笔厂常务董事,王尧山则开了一家小文具店。

1938年秋,江苏省委机关迁址蒲石路(今长乐路)504号,之后多次搬迁。1939年4月,江苏省委机关又转迁到西爱咸斯路慎成里64号(今永嘉路291弄66号)。由王尧山夫妇作二房东,刘晓一家人作三房客,掩护省委活动。从抗日战争起,刘晓领导上海地下党的秘密工作十多年。位于今天愚园路579弄内的一幢三层砖木小楼曾是刘晓的住所之一,1947年至1949年,刘晓曾在此居住。

中共江苏省委机关蒲石路旧址旧景

如今,在上海的黄浦、虹口等区,已设有“红色建筑路线”,通过整合红色历史建筑、旧址和纪念地,呈现革命历史。在潘玥看来,像红色建筑路线那样,面向公众设计出抗战建筑的行走路线是“完全可能,而且非常必要”的。“‘红色建筑’的梳理和路线设计已经非常成熟,提供了很好的范本。对于抗战建筑,我们应该做得更深入、更多元。”她说,有必要对全市范围内的抗战建筑遗存进行普查,“范围不仅仅是挂牌的保护建筑,还要包括散落在里弄、郊区的未定级遗存。”由此也能串联出城市行走的路线,比如,“以地下组织活动据点、秘密电台旧址、进步书店等组成的地下斗争路线,展示隐蔽战线上斗智斗勇的故事等等。”

“孤岛”时期的里弄营造

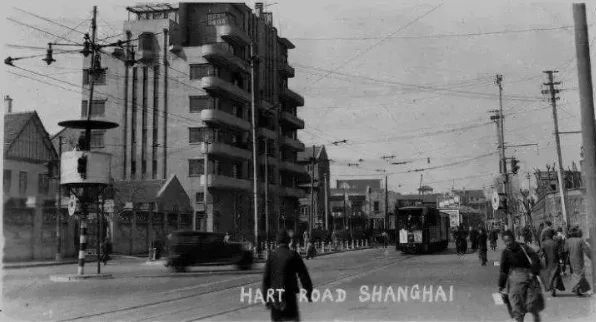

在抗战时期,上海大批建筑被毁。1937年8月13日,日军向上海发起进攻,至11月11日,上海除租界以外全部沦陷。在战争中,上海5000多家工厂有2000家全部被毁,另有2000家受到不同程度的破坏。上海的学校、医院等文教卫生建筑亦遭到严重破坏,战争造成100多万居民无家可归。大量难民和大批资本家都涌进租界这一安全区域,形成了一个短暂的“孤岛繁荣”时期,也带来了里弄住宅建造活动的兴盛。

《上海百年建筑史1840—1949》一书中写道,“孤岛”时期上海租界内主要建造的是大量新式里弄和小型公寓以及一部分花园里弄,如建于 1938年的上方花园、建于1939年的上海新村和建于1941年的裕华新村。

上方花园鸟瞰图

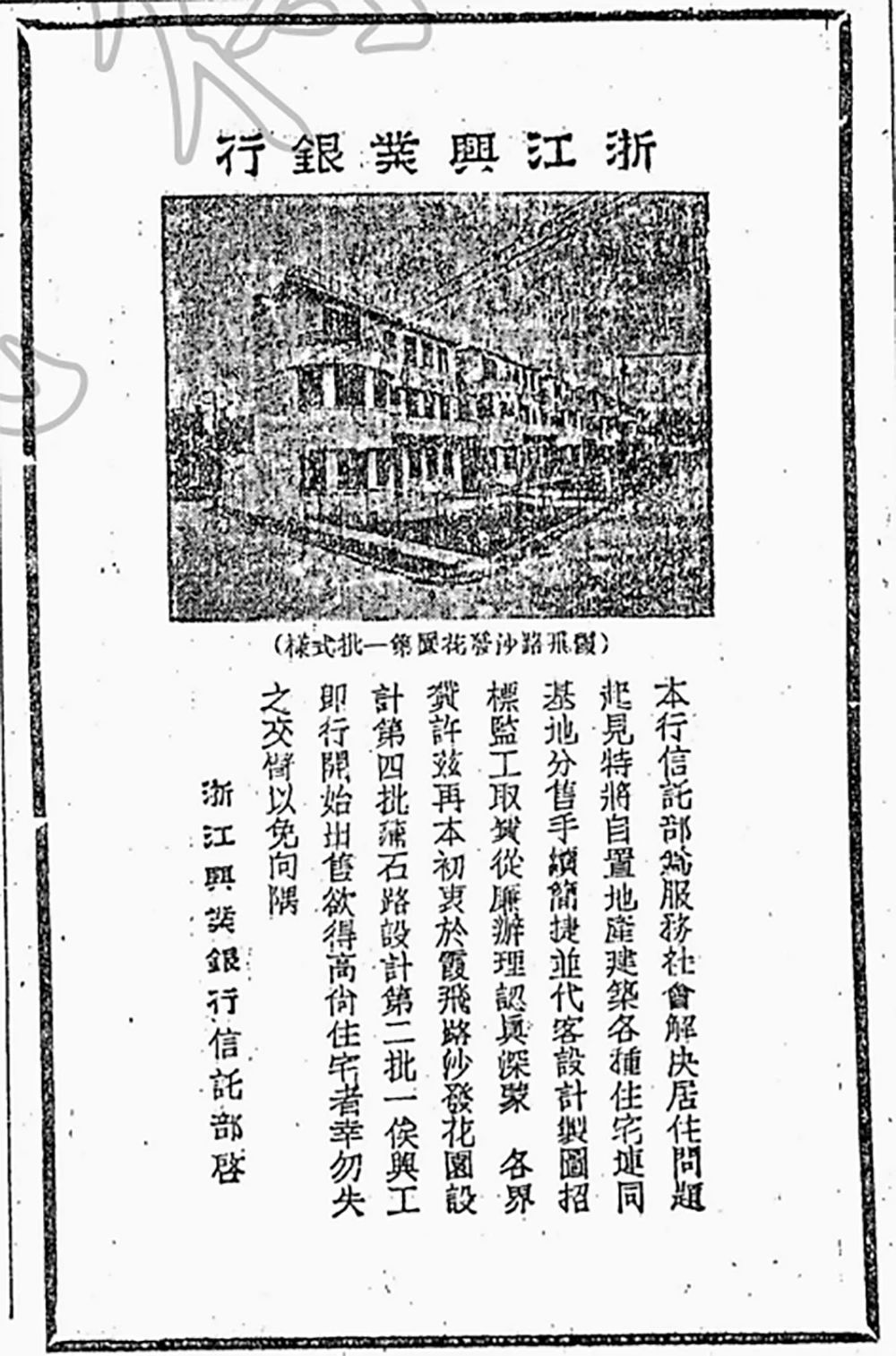

上方花园位于今淮海中路1285弄,原是英籍犹太人沙发的私人花园,名为“沙发花园”。1933年花园出售给浙江兴业银行,用于建造职员住宅。1940年元旦,浙江兴业银行在《申报》上刊登启事,发布“沙发花园”住宅区第四批住宅的开发信息:“本行信托部为服务社会解决居住问题起见,特将自置地产建筑各种住宅连同基地分售……并代客设计、招标、制图、监工。”1938年到1941年,花园里弄住宅在此分批建造,风格各异,既有装饰简洁的现代式,也有缓坡筒瓦的西班牙式。其中,作为三、四两期开发的南部两排里,单元用地规模骤然变小,从北部的150平米左右缩小到70平米,反映了战争时期房荒和通胀背景下的历史特征。

1940年元旦,浙江兴业银行在《申报》上刊登启事

同济大学建筑与城市规划学院副教授朱宇晖在接受澎湃新闻采访时提到,“孤岛”时期建筑营造的繁荣与文学上的井喷相连,张爱玲是“孤岛”时代文学的代表作家。1939年,张爱玲和母亲、姑姑住进常德公寓,1942年返回上海后与姑姑第二次住在该楼。这是她在上海居住时间最长的公寓,她在这里完成了《金锁记》《封锁》《红玫瑰与白玫瑰》《倾城之恋》等代表作。而在散文《公寓生活记趣》里,她写道,“公寓是最合理想的逃世的地方。”有评论认为,张爱玲规避战争场面的直接描写,而专注于战争中人的日常生活,开辟了当时沦陷区文学的新面向。

常德公寓旧影

“‘孤岛’时期建筑营造的繁荣不会像文学上的那么明显,大约到1941年太平洋战争爆发,孤岛就没有它的特殊性了,营造活动也不再那么密集。”朱宇晖说。无论如何,“孤岛”时期的里弄营造折射了当时人们在战争夹缝中的生存状态,也在战后持续影响着上海的城市肌理。

深入里弄的口述记忆

张惠琴1933年出生在上海嘉善路62弄26号,日后作为水利工程师参与过上海黄浦江引水工程结构设计。在《中国建筑口述史文库第6辑》里,记录了她对于战时弄堂的记忆。

“嘉善路62弄以低收入的平民居住为主,建有二十多幢普通石库门住宅和一个烟草厂,每幢住宅用地紧凑,单开间、南北朝向。我们26号在烟草厂对面,早些年间连水泥路都没有延伸进来,一下雨,泥地就变成泥塘,外部环境蛮差的。花园洋房、新式里弄和旧里之间都有大门相隔,不能穿来穿去。小时候我最大的理想就是拥有一幢花园洋房。解放后,这些分割大门被拆走,这个街坊才四通八达。”

搜索资料,还能发现更多像这样的口述史,记录着抗战时期上海普通人的生活状态。20多年前,文史专家苏智良在搜集“八一三”淞沪抗战史料时,遇见了一个陌生的名字——饶家驹。这位法国神父1913年来到上海传教,抗战时设立南市难民保护区,救了很多中国人。为了让这段故事从历史中浮现,2014年,苏智良带领学生们去寻访饶家驹的历史痕迹,在当年南市安全区所在的老城厢寻找战争的亲历者。经过“大海捞针”,找到一位家住南王医马弄86岁的王晓梅。她没有见过饶家驹,但记得“有一个神父,一直做好事,帮助中国人”。

当时的豫园施粥处 (图源:微信公众号“上海通志馆”)

抗战时期,上海沦陷区的许多里弄都成了难民区。2015年时,一群曾经居住在虹口提篮桥地区的老人们相聚在上海犹太难民纪念馆,回忆七十年前的弄堂往事,当年他们有许多邻居都是犹太难民。居住在唐山路599弄的曲滋枚记得,离她家不远的舟山路大菜场里,有许多犹太难民来买菜购物,“那时的舟山路可热闹了,外国人随处可见,商店里外国商品很多,记忆中对罐头、巧克力之类的食品,都是从那时开始认识的。”居住在唐山路三益邨的李惠荣则回忆,“1945年夏季的一天傍晚,只听到远处弄堂里传来了喧哗声……第二天,我们才从大人那里得知日本侵略者投降了。”

二战期间,逃难到上海的犹太难民

在上海的里弄民居里,有过各种苦乐参半的、鲜活的日子。潘玥认为,英雄性的纪念碑固然重要,但普通人在战争中的坚韧、苦难与温情,同样是民族记忆里不可或缺的部分。“对于石库门这类‘活态’的居住遗产,其记忆挖掘和呈现必须更加细腻和人性化”,她建议道,“最核心的工作是要像做田野调查一样,深入到这些里弄中去,与今天的老年居民、或者曾经居住于此的家庭后代进行深入的访谈,记录他们的‘家族记忆’。他们可能会告诉你,哪家的亭子间曾经藏过地下党员,哪条弄堂口发生过小规模的冲突,战争时期如何凭票证领米,空袭警报响起时大家会躲到哪里。这些鲜活的、个人化的故事,是宏大历史叙事的最佳补充。”

如今,经历过抗战的里弄有很多仍然有居民居住。对此,潘玥认为,在不改变原有居住功能的前提下,可以尝试利用里弄中一些废弃的公共空间,“比如一个废弃的传达室、一个小小的厢房,建立‘里弄记忆陈列室’或‘社区微型博物馆’。展品可以来自居民的捐赠,如一张泛黄的照片、一封战时的家信、一个用过的旧物件,这种由社区居民共同参与建立的博物馆,最有生命力。”

另一方面,对于已经被改造或拆除的区域,潘玥呼吁加倍努力进行“抢救性记录”。通过查阅历史档案、旧地图、报纸,结合老居民的口述,尽可能地在数字空间中复原其历史面貌和空间故事,“这是一种意图‘为未来者言’的文化事业,也是公众教育者必须思考去做的工作。”她说。