张剑︱读竺问史(三):龙相齐——徐家汇天文台学术殖民代表

《竺可桢全集》,竺可桢著,上海科技教育出版社,2004年7月版

1951年11月22日,上海气象局副局长束家鑫派车接竺可桢到徐家汇天文台。面对这个在新政权经他组织协调接收后的机构,竺可桢感慨万千,在日记中长篇记述,其中说:“余已十七八年未至其地,当时尚系龙相齐Gherzi时代,现台已归科学院与中央气象局接管。”(第12卷,475页)1958年10月20日,竺可桢与南京大学气象系学生谈话,指称徐家汇气象台“是帝国主义文化侵略的标准代表,而龙相齐是代表人物”(第15卷,217页)。创建于1872年的徐家汇天文台,从气象观测起步,日渐扩展研究范围,发展成集气象、天文、授时、地磁与地震等为一体的科研机构,是世界三大测量基准点之一,曾被誉为远东第一气象台。作为中国近代气象科学和气象事业奠基人与开创者,竺可桢与徐家汇观象台关系密切,从其学术起步到晚年岁月一直缠绕。在徐家汇天文台众多学术成就突出的人物中,竺可桢对龙相齐另眼相看,以为他是徐家汇天文台这个学术不平等标志物中学术殖民的代表人物,因此将新政权接收之前的徐家汇天文台名之曰“龙相齐时代”。

一

1913年,在伊利诺大学农学院学农的竺可桢转学哈佛大学地学系,改习气象学。1915年,在华德(Robert Ward)、麦开地(Alexander MacAdie)指导下,以《中国之雨量(1900-1911)》(Rain fall in China)获得硕士学位。论文分析研究徐家汇天文台1914年所编《中国十一年来之雨量》后撰稿而成。翌年2月,将论文“略加改饰”译成中文《中国之雨量及风暴说》在《科学》第2卷第2期发表,是为他发表的第一篇学术论文,其中说:“中国沿海四千余英里,飓风(typhoon)为患,岁必数十起,而东西航驭艇舶,均赖上海徐家汇气象台之报告而定进退。”“中国测量雨水之成绩,仍以徐家汇气象台为最著。去岁该所观察员弗络克(LouisFroc)著有《中国十一年来之雨量》(La Pluieen Chine,durant une période de onze années,1900-1911),书中集该所各分台在十一年中所测雨量而表别之。”(第1卷第1页)

Louis Froc即天文台第三任台长劳积勋(1859-1932),专长气象研究,对海洋气象预报造诣极深,被誉为“台风神父”,曾当选梵蒂冈科学院院士。为表彰他的成就,公董局将震旦大学旁的天文台路改名“劳神父路”(今合肥路)。当然,劳神父的前辈首任台长能恩斯(Marc Dechvrens,1845-1923)、次任台长蔡尚质(Stanislas Chevalier,又名薛华立,1852-1930)及后辈们如田国柱(Henricus Gauthier,1870-1919,又名田华宾)、雁月飞(Petrus Lejay,1898-1958)等也是成就非凡。如蔡尚质在佘山安装了当时亚洲口径最大的双筒折射望远镜,开展对太阳黑子、日珥等研究,著作《赤道星表》曾获得法国科学院奖金,公董局也以薛华立命名法租界内一条马路(今建国中路);田国柱因《中国地震总表》一书获得法国科学院儒莲奖(Stanislas Julian Prize);曾被国立北平研究院聘为通信研究员的雁月飞,致力于电学与电离层、大地测量与重力学研究,荣膺法国科学院院士。

竺可桢研究指出,中国风暴路径有满蒙、内地和太平洋三类,中国雨量也分为黄河流域、扬子江流域和两粤、闽浙沿海三种类型。最后说:“本篇凡关于雨量之多寡,风暴之次数,多赖于上海徐家汇气象社及其分社之报告。其成绩经时不过十年,而雨量风暴之数,岁差月异。欲得一良善之结果,非有五十年或百年之成绩不可。”呼吁政府“遍设气象台于全国,加以数十年之看护观测,然后全国之雨量风暴,始能明了如指掌”(第1卷第8页)。

1918年,竺可桢在华德指导下以《远东台风的新分类》(A New Classification of Typhoon of the Far East)为论文获得哈佛大学博士学位。论文根据徐家汇天文台、香港天文台、马尼拉天文台和日本中心天文台等搜集的1905-1915年间两百四十七个台风资料,详细分析了远东台风活动中心的季节特征、发源地、移动路径及转向等问题,并指出台风眼的高温是下沉气流造成等,后拆分为《台风中心的若干新事实》(1918)、《远东台风的新分类》(1924)和《台风的源地和转向》(1925)分别在Monthly Weather Review发表(李玉海、樊洪业、潘涛著《竺可桢年谱长编》第1卷,浙江大学出版社,2024年,160-161页)。1931年,发表《中国历史时代之气候变迁》,开启他中国历史气候变迁研究,根据田国柱1918年出版的《中国之气温》中物候观察,发现古书所载物候比近代早一周到一个月,得出中国古代天气“似较现在和暖”的结论(第2卷,135页)。

徐家汇天文台的学术成就与气象事业在一定意义上为中国气象科学及气象事业奠定了基础。徐家汇气象信号因其科学性及实用性,得到了远东各国气象台的认可,1930年4月16日,中央研究院(下简称“中研院”)召集全国气象会议,议决国内各气象台站天气预报统一采用徐家汇天气旗号。徐家汇天文台在信号服务方面也一直处于世界前沿,1912年远东气象会议上,因其开创性工作受到国际气象组织的高度评价。1930年4月举行的远东气象台长会议上,称徐家汇天文台“信号电码简明,使用便捷”,经修订后翌年公布实施,成为东亚各海关所属港口通用号码。

1934年竺可桢发表《中国气流之运行》,他利用中研院气象所1928-1932年观测资料所绘制的一月、四月、七月及九月最多风向分布图,与龙相齐所作各月风向图,结果“大致符合”(第2卷,166页)。1940年出版《中国之气温(本编)》“序”中,竺可桢说徐家汇天文台搜集各地材料编制《中国等温线图》,田国柱“著述于前”,龙相齐“补充于后”,是“我国气温方面之两大工作”。中研院气象所经长期努力,“积极督促,内地各省省立或学校测候所,亦相继成立。从此测候站之分布渐趋均匀,观测之标准渐趋一致”,中研院因此重新绘制气温图,展示了在徐家汇工作基础上的新成果(第2卷,529页)。

可见,竺可桢在其个人学术成长过程中,得益于徐家汇天文台不少,也承认徐家汇天文台学术研究的标杆地位,在发展中国气象学事业中也充分尊重与利用徐家汇天文台的资料与成就,并在此基础上建立中国自己的气象学术研究和气象事业体系。作为中国气象科学的奠基人和中研院气象所掌舵人,竺可桢与徐家汇天文台维持着良好的学术交流网络,如将所里出版物送给天文台。1936年1月31日日记说,研究所编撰《中国之雨量》“不拟普遍送给,择国内外重要地点二十处赠送。中国只徐家汇与青岛两处,其余各处均须购买”(第6卷,17页)。

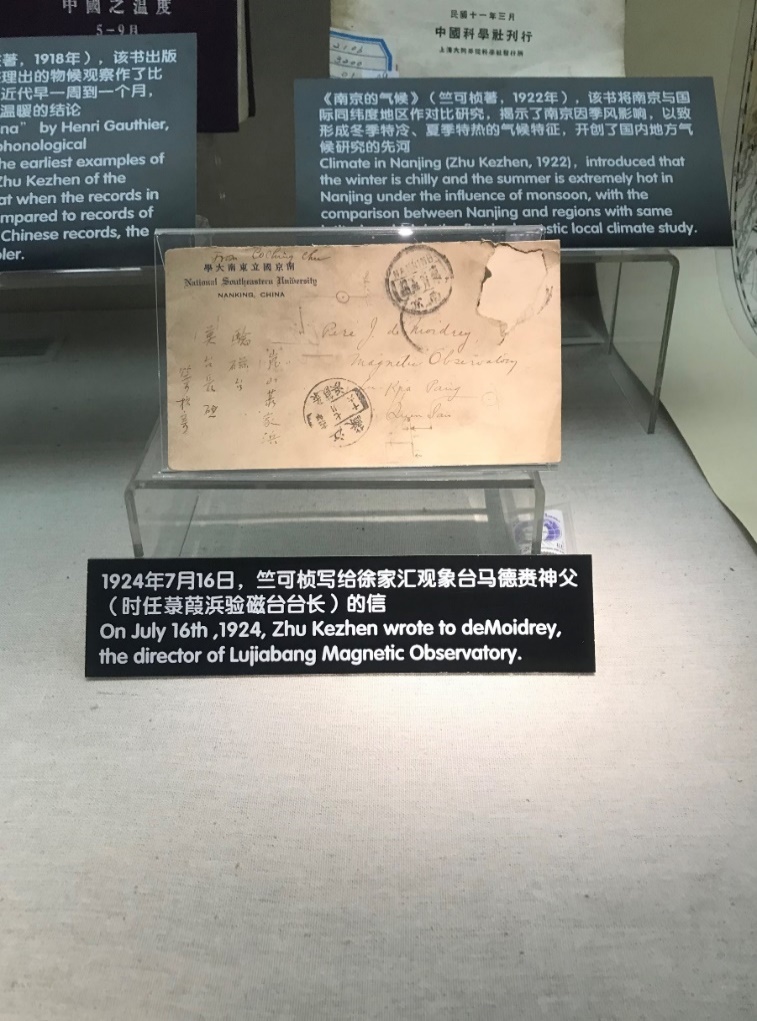

竺可桢也曾与天文台耶稣会士马德赉(Joseph de Moidrey,1858-1936)有良好关系。著有《气象通铨》(1912年初版、1929年重版)的马德赉,徐家汇天文台地磁研究的开拓者,昆山陆家浜地磁台首任台长。1936年2月7日去世后,竺可桢曾在日记中说:“此君余于十二三年前曾遇之于昆山附近之陆家浜验磁台,在彼住一晚,时渠虽龙钟老态,而招待极周。研究所成立后,曾来函赞许。惜其物故,为作书唁之。”(第6卷,31页)现上海气象博物馆藏有竺可桢1924年7月16日致马德赉明信片,应是他当年受马德赉款待后的致谢函。学生郑子政撰《马德赉司铎传略》,竺可桢曾向《科学》主编刘咸推荐,最终刊载《气象杂志》第12卷第3期。

图1 上海气象博物馆展示的竺可桢致马德赉明信片。

二

作为中国近代第一代科学家,面临国弱民穷与内战不断的大环境,竺可桢深知发展科学的不易,总是以世界先进之国作为对比鞭策国人。1921年7月,发表《我国地学家之责任》,其中称:

近年以来,政府已有中央观象台及地质调查局之设立,此不得不为差强人意之处。但因限于经济,故其规模不能与欧美各国所设立者相比拟。……我国北京气象台,则其设备,乃不足与徐家汇气象台及香港气象台相提并论。……现时粤闽江浙各处,台风之预告,全赖徐家汇及香港二气象台,一则创自法国教士,而一则为英国政府所设者也。(第1卷,340页)

将生民的命运寄托于外国人创办的机关,这深深刺痛了竺可桢这一代科学家的心。他在同年8月发表的《论我国应多设气象台》,直接将气象台之设立与国体联系在一起:

夫英法各国,非有爱于我也,徒以为其本国之海运谋安全计,不得不有气象台之设置耳。我国政府社会既无意经营,则英法各国即不能不越俎而代谋。……故徐家汇气象台能于每日综合各处报告,而制为中国气象图。……夫制气象图,乃一国政府之事,而劳外国教会之代谋亦大可耻也。日本自战胜俄国而后,于南满及我国本部沿海,亦渐增设气象测候所。一览日本中央气象台所印行之日本气候表,则奉天、长春以及天津、南京、杭州与神户、大阪、仁川同列于一行,是则直以中国之气候,为日本之气候矣。(第1卷,344页)

认为列强在中国发展气象事业是“越俎代庖”,是中国的“大可耻”。1922年11月,作为东南大学地学系主任,竺可桢撰《本校急应在北极阁上建筑观象台意见书》,对此有更为深入的论说。文中称无论是台风预报、地震报告、温度测定、雨量多寡,“我国在在皆倚赖外人所设之机关。昔人有言,人必自侮也,而后人侮之。我国人对于此种需要之设备,不能着着进行,则无怪乎外人之越俎代谋也”(第1卷,357页)。

在《现代评论》所发起的“科学研究”讨论中,竺可桢于1927年3月26日发表《取消学术上的不平等》,仍认为列强在中国创设科研机构是“越俎代庖”:“外国人到中国来办科学事业,从学术上我们应当欢迎,但是从国体上着想,从民族光荣上着想,我们是不是能永久容忍这种越俎代庖的办法呢?”他并不仅仅停留于此,进一步指出,这是学术上的不平等,比条约不平等更为“可耻”,鼓励国人实实在在地从事科学研究,取消“学术上的不平等”:

一般人统晓得条约上的不平等是一桩可耻的事,但是学术上的不平等,尤其可耻。因为条约上的不平等是人家以枪炮兵舰强迫我们结成的,学术上的不平等是因为我们自己不努力去干,遂有这种现象的。科学既是近世文明的基础,发达工商业最要的利器,而且是追寻真理的唯一的途径,我们若要和世界列国相抗衡.那末不能不脚着实地去研究。问题无论大小,凡是可用科学方法去解决的,统应去干,这是取消学术上不平等的惟一的法门,也是我们中华民国国民的天责。(第1卷,570-571页)

同年4月,发表《日本气象学发达之概况》,与后发展国家日本为例激励国人首先致力于地方性科学研究,以摆脱学术殖民的境况:“国人咸知条约上之不平等应取消,而不知学术上之不平等,亦应努力破除。……条约上之不平等,由于列强之炮舰政策,其过在于彼。而学术上之不平等,则由于吾人之甘自放弃,其过在于我。是则学术上之不平等,实较条约上之不平等,尤为可耻,而尤不能不努力以废除之者也。”(《全集》第1卷,572-579页)

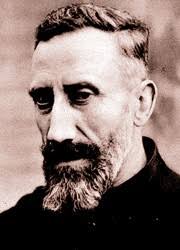

徐家汇天文台作为学术殖民与不平等的标志,竺可桢认为其代表人物是曾负责天文台气象部和地震部的耶稣会士龙相齐。龙相齐(Ernesto Gherzi),1886年8月8日生于意大利圣雷莫(San Remo),1903年10月加入耶稣会,1910年10月在巴黎获得文学学士学位、接受气象学和地震学训练后来上海,在震旦大学教授物理学。两年后返回欧洲,完成神学学业后,1916年6月被任命为神父。在巴黎耶稣会哲学院获得博士学位后,1920年10月重返中国,任职于徐家汇天文台,初任地震部门主任和气象部门副主任。1930年任徐家汇气象台台长,一直到政权鼎革(此时徐家汇天文台包括徐家汇气象台、佘山天文台、陆家浜地震地磁台等,龙相齐是徐家汇气象台台长,总台长另有其人)。

龙相齐任职天文台后,在学术研究上表现突出。1922年给到访的一位科学家留下深刻影响,“他形容龙神父充满‘真正学者的气质’,‘眼神流露出自信及安详’”(梁作禄著、林瑞琪译《徐家汇对社会及科学界的贡献》,Tripod,July-August,1992,44页)。也曾介入中国学术交流系统,1924年以《微震新解》参加中国地质学会年会,论文后发表于《科学》第9卷第6期。龙相齐专长于气象学与地震学,以追踪台风轨迹闻名远东,研究约千次台风演化过程,开发了一种预测台风形成和移动的系统,成功预测了不少台风;在地震研究上,主编《徐家汇天文台地震记录(1921-1932)》十二册,曾提出某些类型的微震是由热带气旋的压力振荡通过液体传递至海底引起(二十世纪六十年代地震学调查中得到了验证)。1936年获选梵蒂冈科学院院士。

图2 龙相齐(1886-1973)

与大多数在华耶稣会科学工作者较为谦逊不同,龙相齐性格似乎有些激烈。他1927年加入中国科学社,旋因南京事变正式函请退出,是中国科学社几十位外籍社员唯一因此退社者。竺可桢与他打交道始于何时不得而知。日记中第一次出现龙相齐,就是一个“反面角色”。1936年2月1日日记说,中研院气象所建立之初,要海关气象电报“更用大陆尺寸制,而徐家汇龙相齐反对,去年广播气象电报集中,而龙相齐又反对”(第6卷,18页)。看来对于竺可桢主导的中国气象科学事业,龙相齐多持反对态度。1937年4月6日,一向在北方京津一带工作,后调徐家汇的天主教司铎裴化行(Henri Bernard,1889-1975)到中研院气象所访问,对气象所4月1-2日召开的气象会议未邀请徐家汇人员与会“颇引为遗憾”。竺可桢将龙相齐过去种种“不合作态度”一一陈述,“如六七年前之改摄氏”“前年之改分区广播”,“渠皆反对”。裴对龙相齐不以为然,说以后可直接与总台长雁月飞交涉。几天后,裴再来,传达雁月飞意旨,“以后如有来往信件可与Lejay遥商,过去因Lejay常在欧洲,故不得不由龙相齐出面云云”(第6卷,279-280、282页)。因龙相齐而造成中国气象学界与徐家汇的紧张关系,可能随之而有所缓解,但龙相齐在竺可桢心目中的形象并无转化。

龙相齐不仅处处作对,而且往往抓住中方的一些差错大做文章,引起竺可桢的极度不满,以为是故意“挑衅”。南京气象台1936年7月31日六点广播台风位置错误,被徐家汇发觉,龙相齐致函交通部,要交通部发函声明此次预报错误“乃南京气象台所发”。竺可桢虽然认为中研院气象所这种“误谬之处亦急应设法避免”,但认为龙相齐致函交通部这种“有意挑衅之函件”,“足令人发指”(第6卷,136页)。

抗战期间,徐家汇天文台遭到严重破坏,各项事业进入停滞状态。战后,中央气象局接管改组外滩信号台,成立上海气象台,郑子政出任台长。郑意欲趁机接收徐家汇天文台,竺可桢对此持不同意见。郑一意孤行,不想龙相齐“复函大骂”,并致函翁文灏,控诉郑“到沪后种种不协舆情”。竺可桢以为“龙本傲慢无礼,而又不能与人合作,适逢不知趣之子政”,遂成如此局面。不得已,竺可桢一面致函他的学生、时任中央气象局局长吕炯,让他嘱咐正留学美国芝加哥大学的程纯枢“注意台风,以备回国后主持沪台,不然则必贻笑外人也”;一面再函吕炯,让郑子政辞职,以卢鋈(温甫)替代,同时致函郑子政,“嘱其自动辞职”。对于郑子政的作为,竺可桢以为是“自不量力”:“先是子政欲得上海日人所办之自然科学研究所,不知其已交与研究院,视为禁脔,岂容他人问鼎乎?子政之不自量至于此。”(第10卷,15、46页)战后郑子政以中美技术合作所气象顾问身份抵达上海,想染指已被中研院接收的上海自然科学研究所,确如竺可桢所言不知“天高地厚”。

政权鼎革之际,龙相齐应中央气象局之邀赴菲律宾出席远东气象会议,会后“人民政府不准其回”。他先栖息于香港天文台,旋应葡萄牙政府之邀赴澳门创建地球物理观测站。其间,龙相齐“大肆攻击人民政府”。时任徐家汇天文台台长茅若虚(Ludovicus Dumas,1901-1970)“亦极反动”。人民政府决定接收徐家汇,由竺可桢居间组织协调,当然也非一帆风顺。无论如何,翌年接收成功,学术殖民标志物的徐家汇天文台由此转化为新政权天文气象科学和气象事业重要的基地。1954年,龙相齐离开澳门赴美进行学术演讲。翌年,移居加拿大,担任蒙特利尔让·德·布雷布夫(Jean de Brébeuf)地球物理观测站研究主任。

三

以“用重力法测探水口山铅锌矿、创制新型地震仪,主持鹫峰地震研究室”为理由正式候选1948年首届中研院院士、中国地震学奠基人之一的李善邦,早年曾在徐家汇天文台从龙相齐学习地震学。他晚年回忆说,他通过老师物理学家胡刚复的介绍,去徐家汇天文台向地震台负责人龙相齐请教,结果龙相齐“是一个十足的帝国主义者”,认为中国人不能研究地震,“我听了既可恨又可气,咬了一下牙,发誓要把地震研究搞起来”:

他对我很鄙视,……叫我跟他的助手去燻烟纸、换记录,根本不理会我。我急得没有办法,将情况反映到北京,地质调查所所长翁文颧,设法在当时的农商部弄来一个顾问衔头给他,他对官衔却十分喜爱,这才改善了一些对我的态度,但只要我当帮工,一点也不教我地震学的基本知识。(李善邦《六十生辰回忆》,《地震地磁观测与研究》1989年第6期,63页)

在徐家汇五六个月时间,李善邦“对测震学没有得到一点系统的了解”。可实际上他通过学习与龙相齐建立起良好的师生关系,翁文灏在1930年出版的鹫峰地震研究室《地震专报》第一期前言中说,李善邦与龙相齐经常联系,龙相齐是地质调查所地震研究顾问、国立北平研究院特约研究员。李善邦日记也记载说鹫峰地震台建立后,龙相齐还专门来参观。李善邦陪他到仪器室,“检阅震仪,未易丝毫,皆甚好”。讨论地震问题,一涉及理论,李善邦往往不得要领,“肤浅不得深入”。后来,李善邦得中华教育文化基金董事会(中基会)资助赴美游学,专门到上海拜访龙相齐。龙相齐为他撰写推荐信,举荐给当时世界最著名的地震学家、加州理工学院的古登堡(Beno Gutenberg,1889-1960)教授(老多《张衡继起者——地震学家李善邦和他的朋友们》,中国建筑工业出版社2023年,51、55、84页)。

从日记记载和实际情形来看,龙相齐对李善邦的学术成长影响甚大,自然完全不是晚年回忆录中的形象。当然,在竺可桢的日记中,龙相齐也有另一面。1937年1月,竺可桢赴香港参加远东气象会议。9日,在赴港轮船上遇到徐家汇代表龙相齐,“与谈一小时”,龙“拟提出台风与低气压须有明确之辨别”。可见,两人在学术上还是有共同的兴趣点,否则不会一谈就是“一个小时”。16日,大会通过海洋气象及天气广播各议案,其中有人提台风警告由各台分区主持一案,竺可桢与龙相齐及马尼拉代表反对,致使议案未能通过。在相关问题上,两人也有共同点,龙相齐似乎并不是一个顽固不化的“敌对分子”(第6卷,231、235页)。

无论如何,龙相齐一直萦绕于竺可桢心头。1970年2月27日,他阅读日本1964年出版《亚洲之气候》,第一章“中国的气候”引用了澳门出版的材料。由此推测“大概是龙相齐的著作”,批评“日本人之崇拜外国人至于如此。实际中国解放后已大大扩充了气候网,其材料之多非徐家汇所搜集者所可比拟,而犹推崇龙相齐是可笑的”(第20卷,47页)。1971年8月30日阅读期刊,得知龙相齐在加拿大养病。同年11月29日,日记记载了徐家汇天文台与龙相齐的最后一笔,当天中央气象局外事组派人了解世界气象组织(WMO)事宜:

我还谈到1937年在香港参加区域气象会议,我们因为待遇不平而退出情形。那时因尚未有全国气象局,所以中山大学天文台也参加,徐家汇Gherzi龙相齐也参加了。我们那时受了帝国主义欺侮的气是不少的。(第20卷,533页)

两年之后,1973年12月6日,龙相齐在加拿大魁北克的圣杰罗姆(Saint Jerome)去世,享年八十七岁。两个月后,1974年2月7日,竺可桢在北京去世,享年八十四岁。