张剑︱读竺问史(二):叶良辅继任中央研究院评议员

中国近现代科技史奠基人樊洪业先生主编的二十四卷《竺可桢全集》被誉为“近现代中国科技与社会历史研究的一个里程碑”,其中第6-21卷为日记,是一个值得学者们不断挖掘的宝库。樊洪业先生在“全集”编撰过程中曾以“访竺问史”为名发表《中国科学家的1956》等系列文章,笔者不揣孤陋,以“读竺问史”为名,梳理阅读竺可桢日记的点点滴滴,并以此纪念樊洪业先生的教诲。

《竺可桢全集》,竺可桢著,上海科技教育出版社,2004年7月版

1936年1月5日,中央研究院(下简称中研院)总干事丁文江(字在君)在湖南长沙湘雅医院去世。作为当时中国少有具办事才干的科学家和学术界领军人物,丁文江执掌着国家最高学术机构中研院的日常事务。他此次湖南之行,受铁道部委托勘察矿产,为教育部寻找清华大学南迁校址,竺可桢说,“此二事均不必在君往也”,但他却因此殒命。竺可桢认为丁文江的去世相较1933年杨杏佛被杀,对中研院影响较大,因为“杏佛临死二年来几于不管研究院之事,而在君则努力进行,故单就院中立论,则在君之死较杏佛之死关系尤大也”(第6卷,第5页)。

一

丁文江自1934年5月就任中研院总干事以来,大刀阔斧,对中研院各研究所进行整顿的同时,建章定制,为中研院此后的发展奠定了坚实的法理基础,其中最为重要的标志性成就,是经各种努力将延宕七年之久的中研院评议会成功创设。评议会承担中研院“指导联络奖励学术之研究”,是“全国最高学术评议机构”。蔡元培以为评议会的成立,“是本院历史中可以‘特笔大书’的一件事”,“找到了中国学术合作的枢纽”,奠定了中研院的“百年大计”(《中央研究院与中国科学研究概况》《丁在君先生对于中央研究院之贡献》)。胡适说评议会“把这个全国最大的科学研究机构重新建立在一个合理而持久的基础之上”(《丁在君这个人》)。朱家骅后来总结评议会的意义时,有进一步的延伸,“评议会的成立,是在君先生替中央研究院立下的百年大计,有了评议会,才有后来的院士会议,有了院士会议,研究院的体制才正式完成,这是我们同人所深深感谢的”(《丁文江与中央研究院》)。

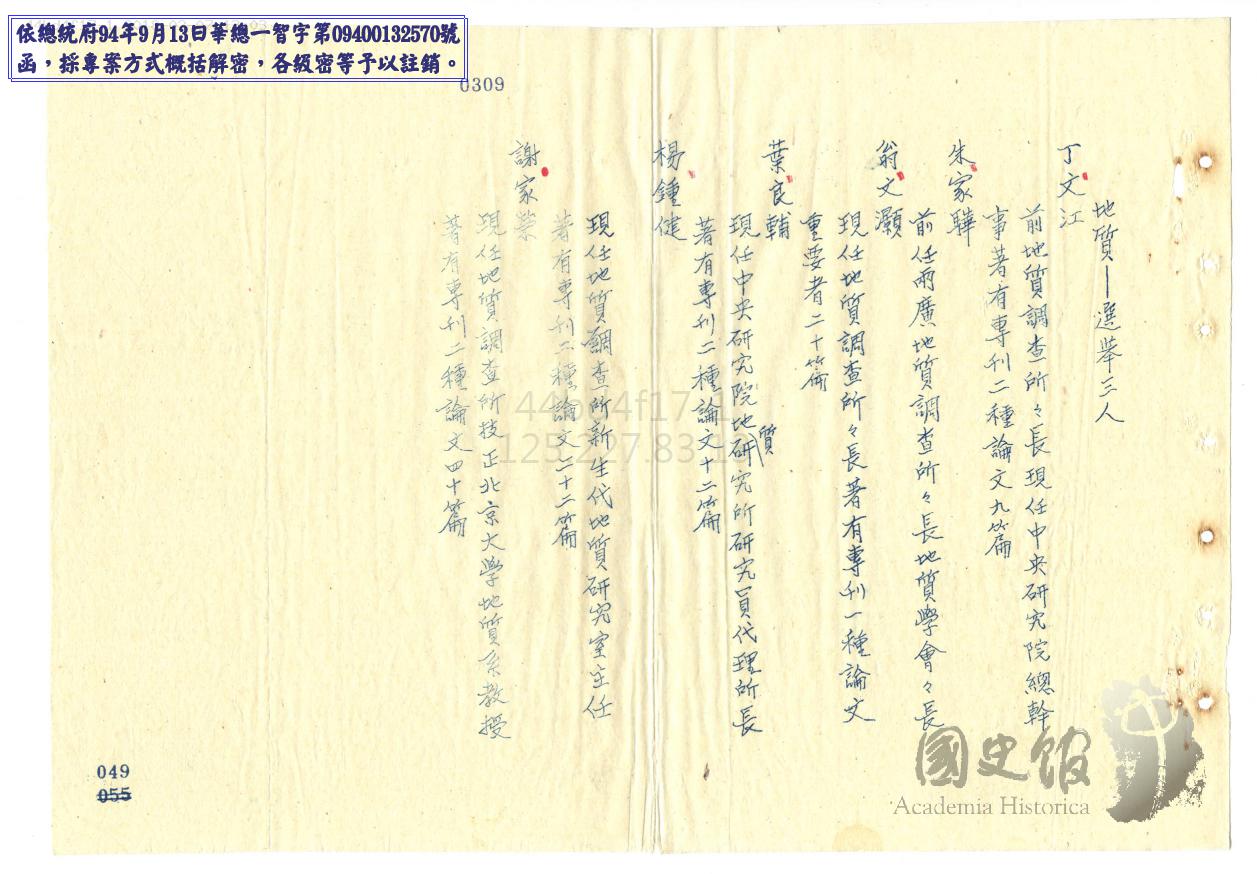

按照中研院评议会的组织章程,选举聘任评议员是评议会成立的前提与基础。1935年6月首届评议会聘任评议员选举中,丁文江、翁文灏、朱家骅、叶良辅、杨钟健、谢家荣为地质学候选人,最终丁文江(十三票)、翁文灏(十三票)、朱家骅(九票)当选,他们与当然评议员中研院地质研究所所长李四光合组为地质学科国家最高学术评议组。其他三人杨钟健三票、叶良辅(字左之)一票、谢家荣(字季华)无票。未当选三人候选理由分别为:

叶良辅:现任中央研究院地质研究所研究员、代理所长,著有专刊二种论文十二篇。

杨钟健:现任地质调查所新生代地质研究室主任,著有专刊二种论文二十二篇。

谢家荣:现任地质调查所技正、北京大学地质系教授,著有专刊二种论文四十篇。(《国立中央研究院评议会第一届聘任评议员候选人名单(略历附)》,台北“国史馆”藏档案,数字典藏号001-032102-00028-017)

图一 首届聘任评议员地质学候选人候选理由

丁文江去世后,选举地质学科继任聘任评议员成为1936年4月16日召开的首届评议会第二次年会重要事务之一。可就在年会召开前,竺可桢遭遇继任评议员选举“小动作”:4月13日,到中研院晚饭,“膳后开评议会预备会,到仲济、元任、孟和、济之、巽甫、月三、戢哉等等”。4月15日,“李月三来,为明日改选评议员以代替在君事,据云左之、季华均较杨钟健为佳云”(第6卷,55、56页)。日记提及出席预备会议的七人分别为动植物所所长王家楫(仲济)、史语所语言组主任赵元任、社会科学所所长陶孟和、史语所考古组主任李济、物理所所长丁燮林(巽甫)、地质所研究员李捷(月三)、心理所所长汪敬熙(缉斋)。可见,中研院地质所由李捷代替李四光出席会议,而他专门到气象所拜访竺可桢,提出聘任评议员继任人选,叶良辅、谢家荣比杨钟健“佳”,明显为叶良辅(谢家荣居后,属于连带)“拉票”。去年选举中杨钟健更受到投票人认同,而且从当时所取得的科研成就看,杨钟健并不比叶良辅、谢家荣差,可能还高于叶良辅。

河北成安人李捷(1894-1977)与浙江杭州人叶良辅(1894-1949)、上海人谢家荣(1897-1966)同属农商部地质研究所毕业的“十八罗汉”,毕业后也同在地质调查所工作。1917年谢家荣被选送留美,先后就读斯坦福大学和威斯康星大学,1920年获硕士学位回国。1920年叶良辅被派往美国留学,1922年获哥伦比亚大学硕士学位回国。1923-1925年叶良辅与李捷合作调查安徽地质,发表《安徽泾县宣城煤田地质》等;叶良辅与谢家荣合作进行地文学、地貌学研究,1925年发表《扬子江流域巫山以下之地质构造与地文史》等。1927年7月叶良辅离开地质调查所任中山大学地质系主任。翌年8月,叶良辅、李捷两人共事于中研院地质所,继续合作调查鄂东矿产等。1934-1935年叶良辅代理地质所所长。谢家荣1929-1930年留学德国柏林地质调查所和弗莱堡大学,1931年任清华大学地学系代主任,1935年任地质调查所北平分所所长兼北京大学地质系主任。

如果说章鸿钊、丁文江、翁文灏、李四光是中国地质学的第一代,叶良辅、李捷、谢家荣等地质研究所毕业的“十八罗汉”开启了第二代,那么1923年毕业于北京大学地质系的杨钟健也是第二代杰出代表之一。陕西华县人杨钟健(1897-1979)就读北大期间曾任少年中国学会执行部主任,也曾创建北大地质研究会。后“弃政从学”,留学德国研修古脊椎动物学,1927年获慕尼黑大学博士学位,翌年回国任职地质调查所,主持周口店的发掘与研究工作,因发现“北京猿人”(裴文中发现)并与步达生、德日进、裴文中共同研究取得举世瞩目成就而声名鹊起,成为中国古脊椎动物学的开拓者和奠基人,1937年获得地质学界最高奖励“葛利普奖章”。

二

1936年4月16日,中研院首届评议会第二次年会在南京召开。中研院首届评议会包括当然评议员(各研究所所长和院长)十一人和聘任评议员三十人,共四十一人,竺可桢日记说缺席者周鲠生、陈寅恪、姜立夫及李四光四人(第6卷,56页)。其实,天文学科聘任评议员、时任中山大学天文学教授兼天文台台长的张云也没有出席,李四光虽缺席,但与陶孟和联合提案“国立中央研究院杨铨丁文江奖金章程”,李捷代表出席并投票,因此出席此次年会评议员及代表共三十六人(缺席周鲠生、陈寅恪、姜立夫、张云和去世的丁文江)。

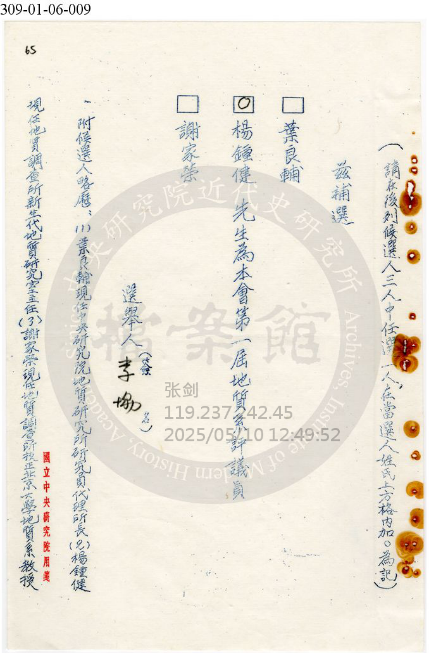

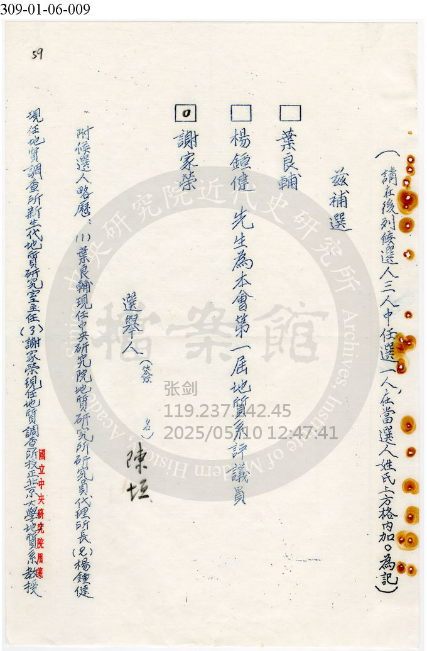

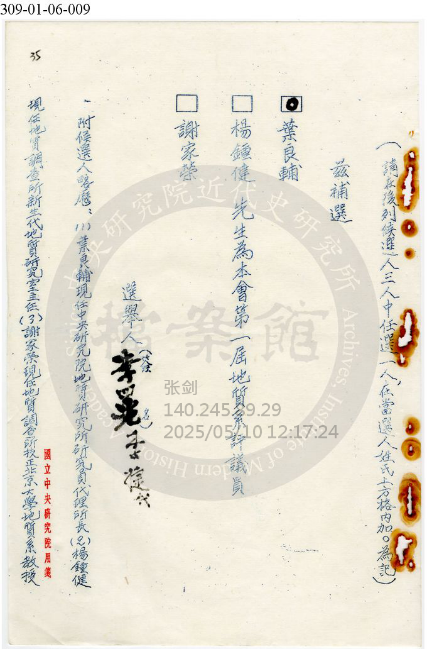

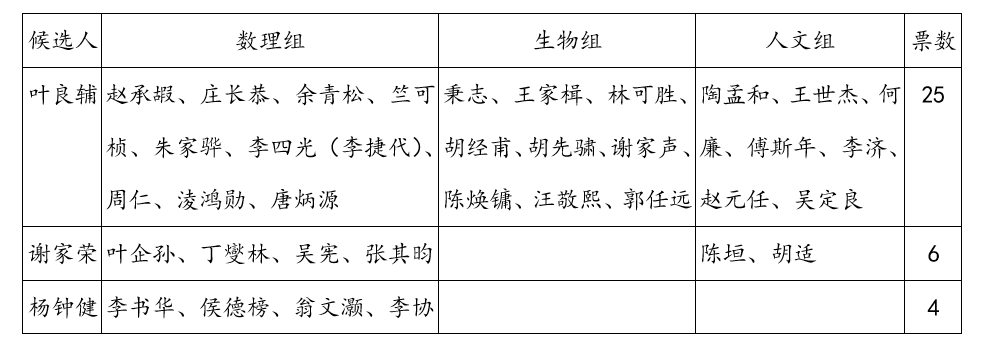

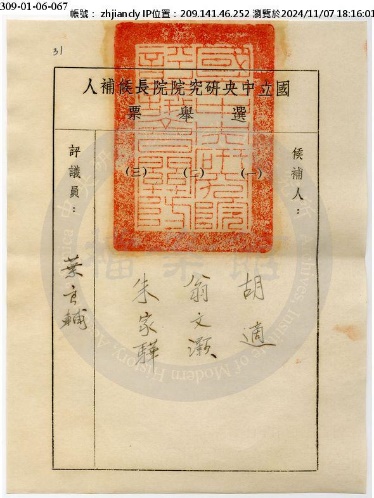

当日会议,“上午推定翁咏霓为秘书,叶左之为评议员,以代替在君。左之乃系上次所推六人中票数之多寡而遗下之三人中推选而得。计左之二十五票,季华六票,杨钟健四票”(第6卷,56页)。翁文灏代替丁文江当选评议会秘书,实际执掌评议会大权(包括主持评议会年会召开、继任院长选举、评议会换届等等)。继任评议员选举中,叶良辅得到二十五票之多,首次选举中得三票的杨钟健得票最少,仅四票。可见李捷“活动”效果明显(他既然可以活动竺可桢,自然也可以活动其他评议员)。台湾地区“中研院”近史所档案馆所藏大陆时期中研院档案中有本次选举选票,可以进一步窥见本次选举的一些内情。[《首届评议会第2次年会》(1936),档号309-01-06-009]图二为分别投票选举叶良辅、谢家荣、杨钟健的三位投票人选票。

图二·一 李捷(代李四光)所投选票

图二·二 陈垣所投选票

图二·二 李协所投选票

由选票可见,三位候选人候选理由都删去了学术成果部分,其他部分完全没有改动,不知是否与一年之后各候选人学术成果又有增添未能及时更新有关。问题是,按照评议员选举资格,包括学术成就与对学术推展两个理由,学术成就被删去,明显不符合要求。另外值得指出的是,叶良辅此时已因病不再代理地质所所长。按照数理组、生物组和人文组分别统计投票人所投候选人结果如下表。

继任评议员选举票分布一览表

由表可见:第一,作为院长和评议会议长的蔡元培没有参与投票。

第二,数理组包括数学、物理、化学、地质、天文、气象和工程共七个学科,评议员最多达二十人(聘任评议员十四人、当然评议员六人),虽然数学姜立夫、天文学张云未与会,丁文江去世,但参与投票有十七人之多;生物组包括动物、植物、生理、农学和心理学五个学科,评议员最少仅九人(聘任评议员七人、当然评议员二人),全部参与投票;人文组包括社会科学(政治、经济、法律和社会学)、历史、考古、语言和人类学等学科,评议员共十一人(聘任评议员九人、当然评议员二人),陈寅恪、周鲠生未与会,九人参与投票。

第三,各组投票意向有极大差异,生物组全部投票给叶良辅;人文组除胡适、陈垣投票谢家荣外,都投票叶良辅;相比其他组,数理组比较分散,九人投票叶良辅、四人投票谢家荣、四人投票杨钟健。地质学属于数理组,就一般情形而言,该组评议员对候选人学术成就有更为清晰的认知,选举结果却是数理组分歧最大。这些差异的出现,除有李捷的“活动”之外,其实也反映了学术评议中,隔行投票的弊病——正如傅斯年所言,“隔行投票,实难正确”,傅斯年的建议是“先讨论而后投票”(王汎森等主编《傅斯年遗札》第3卷,1774页)。问题是一讨论,就会有“拉票”,所以没有学术评议活动采用这一方法。

第四,投票结果还反映了其他一些因素。投票给谢家荣的六人,叶企孙、吴宪、陈垣和胡适四人与谢家荣一样在北平任职,相互之间可能“知根知底”,丁燮林出任中研院物理所所长前也任职北京大学,因此任职地域可能是一个值得考虑的因素。另外,叶企孙与谢家荣出生在上海老城厢,也曾是江南制造局附属兵工学校同学。而投票杨钟健的四位数理组评议员,李协是陕西人、杨钟健同乡,李书华是北平研究院负责人、侯德榜长期在天津工作,翁文灏是地质所所长。也就是说,除以人文地理学专业当选气象学评议员因而引起极大争议的张其昀外(参阅拙文《中央研究院首届聘任评议员选举补正——兼探张其昀当选气象学科评议员》,《自然科学史研究》2022年第4期),投票谢家荣、杨钟健者都是主要在北方任职者。而投票叶良辅的二十五人中,仅赵承嘏、林可胜、胡经甫、胡先骕、何廉五人任职北方。

第五,任职中研院者仅丁燮林一人未投票叶良辅,其他化学所所长庄长恭、天文所所长余青松、气象所所长竺可桢、地质所所长李四光、工程所所长周仁、动植物所所长王家楫、心理所所长汪敬熙、社会科学所所长陶孟和、史语所所长傅斯年及其下三个组主任李济、赵元任、吴定良等共十二人投票叶良辅。

李捷出面动员选举叶良辅继任评议员,可能反映了中研院地质所希望在未来的地质学发展中有更大的作为,相比地质调查所无可争议的地位,中研院地质所无论是人才培养、科研成就还是历史地位,都不能相提并论。叶良辅作为地质所研究员当选评议员,可以与当然评议员李四光一起增强地质所在地质学科发展中的力量与力度。

三

当选地质学科聘任评议员的叶良辅,因积劳成疾,罹患肺病,早已在西湖疗养。1936年8月23日,竺可桢前往他居住的香山洞十二号拜访:“渠在西湖养病两年,面部甚肥, 但精神尚未复元,徒步不能走快。余往时渠头戴一铝制之帽,余询之,据云有磁性,可使头脑清醒云云,余不信铝制之帽有此等作用也。”(第6卷,133页)此后,叶良辅在竺可桢日记中不时出现,同年10月23日下午,叶良辅到浙大,竺可桢陪同“观文理学院一周”(同卷,168页)。翌年2月18日,竺可桢应邀赴楼外楼中饭,与叶良辅、朱庭祜等同席,谈及叶良辅发现的浙江平阳矾矿储量有两万多吨(同卷,263页)。最终,1938年叶良辅离开中研院地质所,转任浙江大学史地系教授。

当选评议员后,叶良辅出席了1937年5月3-4日在南京举行的首届评议会第三次年会,与李四光一同副署李协所提议案“请吾国地质学专家注重实用地质学研究”。提案理由称我国地质学十分发达,“惟历来研究多趋重于历史地质学及古生物之鉴定。至我国目前所急切之经济地质学(Economic Geology)及工艺地质学(Engineering Geology)则进展殊嫌太缓。例如各省有用矿物之调查测量及分析、各处地下水之测验、各地适用于建筑岩石之物理的及化学的试验、土壤技术的研究等等,皆尚未有人极力提倡,凡此皆为对于国民经济极为重要之基本科学,似不可漠视,拟提请本院特别注重加意提倡……”(国立中央研究院文书处《国立中央研究院首届评议会第二次报告》,14页)这个由水利专家李协所提相关地质学提案,隐含着对当时地质学发展现状的批评,真正的提案者可能是副署的叶良辅与李四光。李四光主要从事理论地质学研究姑且不论,叶良辅在岩浆岩岩石学、地貌与地文学等理论地质研究上有奠基作用外,主编我国第一部区域地质专著《北京西山地质志》,广泛调查湖北、安徽铁矿,浙江平阳矾矿等区域矿产,对议案有充分的发言权。1936年第二次年会评议会已经形成决议,要求学术界为抗战准备转向“实际急需之问题”研究,这个提案的出台仅仅是此精神在地质学上的再次表达而已。

会议中叶良辅与王世杰、王家楫、吴定良、李书华、竺可桢、秉志、周鲠生、姜立夫、陶孟和、陈垣、赵承嘏等合组审查相关“高等研究及国际学术合作”议案六条,他副署提案作为有关“调整学术研究事项”议案被胡适、朱家骅、李四光等十三人组成小组审查,最终议决“由本院函各地质研究团体及有名专家请其共同提倡”。在审查上次年会各项“实际急需问题”时,叶良辅与余青松、张其昀、李四光、竺可桢、周鲠生、陶孟和等组成审查小组,负责中国地理学会相关问题,审查报告包括提请中研院设立地理研究所等多条措施;与李四光、朱家骅、翁文灏负责审查地质组“实际急需问题”,报告有“地质调查所已经由资源委员会补助十万余元”开始工作等(《国立中央研究院首届评议会第二次报告》,67-68、72页)。

叶良辅未参加1939年3月13-14日在昆明云南大学举行的首届评议会第四次年会。参加了1940年3月22-23日在重庆举行的首届评议会最后一次年会,投票选举继任中研院院长候选人。图三为他所投选票,他所选三人胡适、翁文灏、朱家骅都成为中研院提交国民政府的候选人,可见其眼光不差。也就是在这次年会上,选举产生第二届评议会聘任评议员,他在正式六位候选人以九票落后于翁文灏(二十五票)、朱家骅(二十一票)、谢家荣(十三票)而落选(其他两位候选人为黄汲清和孙云铸,都是五票),因此离开评议会。

图三 叶良辅选举院长候选人选票

1948年首届院士遴选过程中,谢家荣负责中研院参考名单地质学提名,所提二十五人中有叶良辅,但院士选举筹委会审定确定十四人时被删去,未能进入中研院最终提出的一百八十一名参考名单;正式提名中,叶良辅与翁文灏、李四光、朱家骅一样有六个单位提名,属于提名单位最多者之一,可却在1947年10月15-17日举行第二届评议会第四次年会确定候选人时,被排除在一百五十名正式候选人外(地质学共有尹赞勋、王竹泉、朱家骅、李四光、李善邦、孟宪民、俞建章、孙云铸、翁文灏、黄汲清、杨钟健、谢家荣等十二人正式候选)。当年与他竞争聘任评议员的谢家荣以“煤岩学、中国铁矿床分类、铝土成因等研究、发见淮南新煤田、凤台磷矿及漳浦铝矿,主持资源委员会矿产测勘处”,杨钟健以“研究禄丰恐龙、新疆穆氏水龙兽及山东蛙化石等,主持地质调查所新生代研究室”正式候选并最终当选(另有翁文灏、李四光、朱家骅、黄汲清四人荣膺)。

四

叶良辅未能在当时学术评议活动中继续前行,自然与他积劳成疾后,无法继续专意从事野外地质调查在学术研究上进一步提升,转而从事地质教育事业相关。

竺可桢执掌浙江大学后,聘请其东南大学高足张其昀承袭东南大学模式设立史地系,将自己的学术理想“史地合一”倾注于此。1939年7月设立史地研究部,分历史、地形、气象、人文地理四组。1946年史地研究部改称史地研究所,增设人类学组。竺可桢1940年10月曾参加史地研究部师生座谈会,日记称:“到谭其骥、叶左之、张荫麟、涂长望、黄秉维、顾谷宜及季梁、晓峰等。研究生到沈玉昌、王爱云等等。由晓峰及长望报告。余说数语,述史地系以四年时间创立,迄今有此规模,其大不易,而教育部以二千元之经常费而设一研究部,更是笑谈。故目前史地简直无设备之可言。最后,左之述史地系需经费之迫切。”(第7卷,456页)季梁即分析化学家王琎、晓峰即张其昀,可见史地研究部导师都赫赫有名,谭其骧擅长历史地理,1980年当选中科院学部委员;张荫麟是当时史学界年轻一代杰出代表;涂长望是竺可桢最为倚重的气象学家,1955年当选中科院学部委员;黄秉维长期从事地貌和自然区划的研究,1955年当选中科院学部委员。

叶良辅到校后,先后在史地系开设自然地理学、普通地质学、历史地质学、经济地质学、构造地质学、地形学、高等地形学等课程,为土木工程系开设工程地质学,既注重理论教学,更重视应用课程。设立研究部后,叶良辅倾力于研究生培养,先后指导严钦尚(与任美锷共同负责)、丁锡祉、沈玉昌、杨怀仁、施雅风、蔡钟瑞、陈述彭、陈吉余、李治孝等九人,他们专攻地貌学或地质学某个方向或领域,成为该学科或方向的奠基人,如严钦尚的第四纪沉积研究和地貌教育,陈述彭的遥感应用、地理信息与地貌制图,施雅风的冰川研究,陈吉余的河口与海岸研究与教学,等等。施雅风、陈述彭当选中国科学院院士,陈吉余当选中国工程院院士。1943-1945年张其昀游美期间,叶良辅曾担任系主任和史地研究部主任。

肺病一直缠绕着叶良辅。1938年10月,浙大西迁到广西宜山。翌年8月,叶良辅感冒,因跑警报“致发热”,肺病复发。9月离群另居坝头。11月2日,竺可桢曾去看望他和同居坝头、同患肺病的数学系教授王福春(第7卷,141、193页)。抗战胜利后,叶良辅肺病严重,声音已哑,后虽有所好转,“喉头声音稍佳,已能作声,但仍未下楼”,因此被竺可桢劝阻1946年暑假后才复员杭州。9月11日,叶良辅一家安全抵达杭州,居住在佑圣观路151号“年久亦失修”的祖宅(第9卷,588页;第10卷,10、62、109、208页)。

1949年2月4日,竺可桢正因苏步青辞去训导长一事而四处奔波寻找继续之际,拜访叶良辅夫妇,“左之患肺病多年,然尚能支持,亦奇迹”。可是很快,“奇迹”不再。同年9月21日,已离开浙大正滞留北平的竺可桢,得知叶良辅已于9月14日在杭州去世,“此次浙大改组,变动颇大。左之向来身体瘦弱,不能胜繁剧,而这次竟被聘为地系主任,每日须到校办公。这真不啻代他掘了坟墓,所谓爱之即所以害之也”。考虑到叶良辅家庭困难,他与谢家荣商量,决定请时任浙大校长马寅初按照浙大以往惯例(任职较长的教授死后有给薪一年办法),由学校拨给一笔抚恤费。次日,竺可桢获得叶良辅去世细节:“左之之死由于解放后大热天中天天须到校学习,而左之体弱,不惯跋涉,遂致不起云”(第11卷,530-531页)。

叶良辅出身贫寒,自幼父母双亡,全赖祖母抚养。新政权建立后,出任史地分家后的首任地理系主任自有因由。传记作者、他的研究生说:“新建地理系工作十分繁重,加以政治学习和会议很多,他均尽力参加。终于支持不了,肺病加剧,1949年9月14日下午2时,溘然长逝,终年56岁。”(李治孝《叶良辅》,中国科学技术协会编《中国科学技术专家传略·理学编·地学卷1》,河北教育出版社1996年版,130页)“书比人长寿”,叶良辅去世五年之后,他成名作《北京西山地质志》在重要学术会议上被提及。1954年7月22日,北京地震烈度鉴定会议在故宫博物院召开,会上有人报告北京地质构造情况,与会的竺可桢日记中说:“北京附近地质,除叶良辅所做西山地质调查外,甚少旁的工作。”(第13卷,483页)此时已离《北京西山地质志》1920年出版已经三十四年之久,可见中国地质学相较其他学科虽然发达,但还是任重道远。