张爱玲逝世30周年|张爱玲的“亲戚宇宙”:一部家族创伤史

《金锁记》中如谶语般的那句:“三十年前的月亮早已沉了下去,三十年前的人也死了,但是三十年前的故事还没完——完不了。”而距张爱玲于美国逝世,如今已整整三十年。

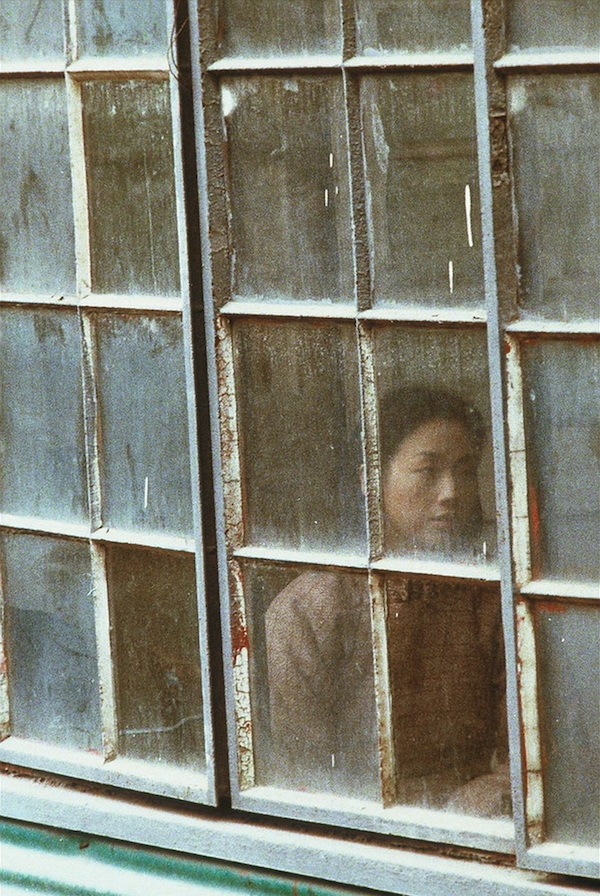

张爱玲(1920年9月30日-1995年9月8日)

她笔下的文章多在描写世俗之中的男欢女爱——但若只是因为一些爱情“金句”出名,张爱玲也就成为了某种情感符号式的人物,因而剥开这层爱情的外衣,我们可以看到在她的著作之中,一个无法回避的核心主题,即人们在面对世间重复的悲剧时不断感到的“幻灭”。感情是最让人感到虚空的,却有着致命的魔力——人与人之间的杀伐是真的,而温存之心也是真的。正如《多少恨》里那句“莫欢喜 总成空 喜乐喜乐 暗中摸索 镜花水月 空中楼阁”一样,欢喜总会成为空中楼阁,这几乎成为了张爱玲作品中的指导思想。张爱玲让我们看到,一切悲剧既指向外也指向内。选择与命运的道路都有其偶然性,唯有幻灭具有其必然性。爱的能力在她的笔下是一种普遍的缺失,这种缺失让人感到惘然。

这种幻灭感,如一张细密的网,笼罩着她笔下几乎所有的人物与故事。她不遗余力书写着的一段段“往事”,源头几乎都来自两个最基本的人类情感维度:亲情与爱情。

在爱情的领域中,幻灭的产生路径清晰可见。有时,它源于关系内部无法根除的算计与博弈,正如《倾城之恋》中的白流苏与范柳原,他们的结合是一场被战争意外成全的精明交易,好像他们得到了他们各自想要的,又好像两手空空;又如《色,戒》里的王佳芝与易先生,情欲的洪流之下,爱情冰冷如被这洪流不断冲刷的石头。

另一些时候,幻灭则来自外部世界。既是悲剧,总要有许多阻力。张爱玲经常描写的阻力,便来自于身边的至亲——家庭。《半生缘》里的顾曼桢与沈世钧,他们纯粹的爱意,最终被姐姐、姐夫乃至母亲等一系列亲人联手绞杀;《第一炉香》里,梁太太身为葛薇龙的姑妈,却如蜘蛛将其困于自己编织的网中,推动她堕入深渊;《多少恨》中,也是虞家茵的父亲,亲手磨灭了那段属于女儿本可能善终的感情。

电影《半生缘》(1997)剧照

这便引出了幻灭感的第二个、也是更具根源性的杀招——亲情。在理想的观念中,亲情应是最后的避难所,家庭是温暖的港湾。然而在张爱玲笔下,这个本应提供庇护的场所,却往往是悲剧的策源地。无论是《金锁记》里的曹七巧,以一己之怨毒,亲手摧毁了整个家庭的幸福,还是其它作品中无数个自私、懦弱、彼此算计的家人,都共同指向了一个残酷的事实:一个人的悲剧有时从“出生”起就没得选。

这种贯穿始终的幻灭感,最终沉淀为她独一无二的文学风格——一种“华丽的苍凉”。恰如她那句振聋发聩的名言:“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。”这是她亲身经历的提炼:无论是没落贵族家庭中看尽的人情冷暖,还是在战争背景下目睹的时代动荡,都让她不断经历着繁华的落幕与人性的倾颓。她从周遭获得了太多关于“幻灭”的素材,这种观察最终内化为一种她所“坚信”的真实:温情是转瞬即逝、不长久的——倒不如说没有任何美好的东西是可以长久的。

从张爱玲的诸多作品之中,我们可以看到她在不断捡拾自己生命之中来来往往的人,最终拼凑成了一张完整的独属于她的文学拼图。

在这幅拼图中,有些碎片的轮廓是清晰的。张爱玲家世显赫,她的祖母是晚清重臣李鸿章的女儿李菊耦,李鸿章为女儿准备的嫁妆之丰厚,惠及了几代人,直到张爱玲这一代,方亲眼见证了她整个家族的彻底倒塌。李菊耦曾作诗:“四十明朝过,犹为世网荣。蹉跎暮容色,煊赫旧家声。”这“煊赫旧家声”正贴切道出了这一整个家族曾经的显赫繁荣。

然而到她的父亲张志沂这代,往日荣光已不复。张志沂,这个抽鸦片、养姨太太、败光家产、将亲生女儿囚禁半年、让儿子浑浑噩噩过了一生的男人,他以一己之力,将一个家搅得支离破碎。《半生缘》中最让人不忍卒读的桥段,便是姐姐顾曼璐与姐夫祝鸿才联手,设计将曼桢囚禁在屋中,强暴、生育,直到曼桢想方设法逃走——这几乎毁了曼桢的一生。这与不满张爱玲提出留学,便将她囚禁在屋中半年的父亲与后母的行为如出一辙。在囚禁期间,张爱玲得了痢疾也无人在意,最终离开自己家竟是“逃出生天”。凡是读过《半生缘》之人,很难不会对祝鸿才这种泯灭人性的行为感到不寒而栗——而这种毁灭性的创伤,正是来自于张爱玲自身经历过的痛苦与恐惧。在此,家庭作为控制的机制,个人不仅无法得到幸福,乃至生死都不由自主。

张志沂或许是他们这个小家的悲剧之源,而从张爱玲的笔下,可以看到她的父亲并非孤例——例如《金锁记》,张爱玲姐弟印证了,其中发生的故事几乎就是以其家族亲戚,张爱玲曾外祖父李鸿章后裔李国杰、李国熊等弟兄的家事为素材的精准摹写。现实中,确实存在一个有软骨病的李家少爷,因病一直未婚娶,最终从安徽娶来了一个妻子,人称“三妈妈”,即曹七巧的原型。而李国熊,即书中风流而无能的姜季泽,奢靡成性、挥霍家产,短暂住到张家时仍颇具富贵公子的派头,“裤带上系着雕刻精美的小葫芦,中间养着金铃子和蛐蛐儿”,觊觎着寡嫂的家产并与之调情,随后意图暴露,被三妈妈打走。三妈妈的儿子如书中曹七巧儿子长白一样抽着鸦片,整个家族就这么在所有人的扭曲中慢慢败落。

因此,张爱玲的父亲带来的悲剧也不仅仅只是他个人的行为。以她父亲为典型的、这些与她父亲相似的“旧人”亲戚们,共同构成了那个大家族内部不断上演的、遗传性的悲剧。这一个个豪门的盛转衰,充满了旧式家庭的压抑与无望,是那个时代一个巨大悲剧的缩影。

这悲剧的根源,是复合的。从内部看,是清朝遗少们共有的精神顽疾:他们是精神上的前朝移民,空有祖辈荫蔽下的才学(能讲外文、有旧学功底),却丧失了适应新时代的能力,只能在挥霍家产和维护虚无的“体面”中,走向一种精致的、缓慢的腐朽。从外部看,则是整个时代的崩塌:战争的爆发、家族的沦陷乃至国土的沉沦。因此,张爱玲的父亲更像是一个典型样本,代表着在宏大的历史倾颓与内在的个人腐朽双重作用下,一个家庭所能达到的毁灭顶点。

与父亲形象的“确凿”不同,拼图中的其他部分,如母亲与弟弟,则充满了争议的迷雾。

母亲黄逸梵,是给予张爱玲西学启蒙的“出走的娜拉”,还是罔顾她的尊严,拿走她奖学金去打牌的自私母亲?作为黄逸梵而言,她无法忍受丈夫的种种恶劣行径,于是在女儿四岁、儿子三岁时,就随着张爱玲姑姑张茂渊前往了欧洲。而后张志沂曾许诺她戒鸦片、遣散姨太太哄骗她回来。当她回归家庭之后,发现他已无药可救,才彻底与之离婚。

张爱玲母亲黄逸梵

她也做了许多努力,试图将女儿从那个封建的、沉闷的父权家庭中,拉到现代文明的窗前,例如争取她的教育决定权,将她偷偷送往公学读书,推动她留学等等。然而黄逸梵将自己未竟的理想、对世俗的失望以及作为一个独立女性在经济上的焦虑,也一部分投射到了女儿身上。张爱玲在《我的天才梦》里写到她的母亲对她说过的堪称刻薄的话:“我宁愿看你死,不愿看你活着使你自己处处受痛苦。”那种失望、恨铁不成钢的心情,给正处于少女时期、家庭破碎又极为敏感的张爱玲带来了无依无靠、“赤裸裸地站在天底下”的感觉。

关于她的母亲,张爱玲在晚年写自传体小说《小团圆》《雷峰塔》中都有复刻式的角色。《小团圆》之中,母亲蕊秋与九莉(即张爱玲自己的化身)似总是隔着一层薄纱。她永远看不真切她的母亲,她又是以讥诮而沉默的目光看母亲和她的外国男友们,又是以极端的失望与茫然知道母亲将自己的奖学金在打牌时全输光了,那同时似乎也输掉了她对母亲的信任与凭自己的刻苦赢来的经济上的尊严。在《雷峰塔》中,琵琶对母亲露也刻薄讽刺地评着:

我们大多等到父母的形象濒于瓦解才真正了解他们。时间帮着我们斗。斗赢了,便觉着自己更适合生存。露迈着她的缠足走过一个年代,不失她淑女的步调。想要东西两个世界的菁华,却惨然落空,要孝女没有孝女,要坚贞的异国恋人没有坚贞的异国恋人。佛曰:众生平等。

弟弟张子静,是时代悲剧下的受害者,还是性格懦弱的庸碌之人?《小团圆》里的盛九林就是他。姐弟之间也有过许多美好的回忆:她夸赞弟弟长得漂亮,她也痛心弟弟被父亲和后妈毒打,可她看到已然麻木的弟弟,又“哀其不幸、怒其不争”。她最记恨的就是她被父亲囚禁的半年,弟弟无动于衷,甚至还说她“有玷家声”。与张爱玲的“走出去”相比,张子静就在这旧式的家庭中,最终也没能完全走出来。

《小团圆》,北京十月文艺出版社·青马文化,2019年3月版

除了她的至亲外,她的家庭剩余的,几乎就是被她陆续收编进创作中的“群鬼”般的亲戚了。然而也有例外——姑姑张茂渊,张志沂的妹妹,成为了张爱玲生命中特别的、给予她较多温情的亲戚的存在。她们二人很亲密,张爱玲曾说过:

乱世的人,得过且过,没有真正的家。然而我对于我姑姑的家却有一种天长地久的感觉。(《私语》)

姑姑年少留洋,对她关切、鼓励,例如在创作上,除了张爱玲自己打听来的,许多创作原型都是从姑姑这里听来的有趣的家庭故事。在张爱玲因为与父亲、后母不和,被父亲囚禁后,姑姑曾试图拯救她,却被张志沂迁怒,从鸦片烟铺上抄起烟杆将她也一并伤害。姑姑眼镜被打碎,面部也被打伤,缝了六针。

可以看到,张爱玲父亲就这样造成了整个家庭的所有成员无一幸免受创伤。但对于这样的人,张爱玲仍有一丝温存:

我喜欢鸦片的云雾,雾一样的阳光,屋里乱摊着小报(直到现在,大叠的小报仍然给我一种回家的感觉)。看着小报,和我父亲谈谈亲戚间的笑话——我知道他是寂寞的,在寂寞的时候他喜欢我。(《私语》)

而对于母亲与弟弟,她又保持着一种克制和冷酷,无论从历史资料来看她现实中对他们的态度,还是从书中的形象对照来看她的感情倾向,她对他们都是有诸多不满的。但他们与张爱玲之间的感情又是如此真实地存在着:当这个家分崩离析时,张爱玲随母亲一同住着,弟弟张子静用报纸裹着一双篮球鞋来投奔母亲,并做了决定不再回到父亲和后母身边。可他等来的只是母亲认真告诉他,她只能负担得起一个孩子,因此他只能回到父亲处。在这样的场景下,张爱玲、张子静一起痛哭了出来。最终,张子静还是回到了那个飘着鸦片与恐怖的家中,浑浑噩噩地过了下去。

这不能不叫人听来心痛。如今再去以任何苛刻的、审视的态度去审判他们三人的关系,只能看到这些争论之中,很多立场、观点已并不真切了。张爱玲自己说:“我的小说里除了《金锁记》里的曹七巧,全是些不彻底的人物。”然而曹七巧也不能说是彻头彻尾的恶,她仍有自身的不幸——从一个年轻姑娘被金钱锁进无爱婚姻,到最终成为一个彻底的反社会人格。张爱玲描绘了一条通往地狱的、逻辑清晰的路径,冷静地展示了“恶”的成因。所以她的父亲亦然,即使悲剧因他而起,她也会想起那些“他喜欢我”的时刻。而关于她、她的母亲、弟弟的观点的争斗,其中究竟谁对谁错,这都不重要。所有的这些,不过都是“不彻底的人物”,只是从这些庞杂而幽深的“旧家声”之中,我们可以看到张爱玲的家庭给她带来的深刻影响,同时也体会这些万事万物的幻灭的一些根源究竟来自何处,即她看到、她听来,和她曾经体会过的哪怕是最幽微的情绪。

然而,一个问题也由此浮现:当我们今天再回看张爱玲的一生,是否能以全然的旁观者的视角来讨论仅在那个特定的时代、特定的家族之中发生过的具有特殊性的往事?当人们津津乐道着她的种种关系,甚至彼此以事不关己的态度来争论不休时,这是不是一种高高在上的猎奇?

事实上,张爱玲的故事除其传奇性外,并不是一种距离我们非常遥远的、曾经的真实。当我们以读者的身份去窥探那个旗袍、鸦片、公馆与姨太太组成的遥远世界,总感觉那或许只是一段“民国往事”、“豪门烟云”,但读到最后,我们会悚然一惊,发现我们与他们其中任意一个人——甚至是每一个人,真的有极大的分别吗?

葛薇龙并非没有机会成为一个“新的人”——她曾经面临过许多次抉择的关键时刻,但她最终生了一场大病,再也没能回上海。张爱玲在一开始就写了“葛薇龙,一个极普通的上海女孩子”,她用这轻描淡写的方式却毫不留情地揭示出:不要以为那只是薇龙的故事,你我都是薇龙。但你我也许也是那个自私的乔琪乔,也许也是那个坚定善良、最终却被迫害的顾曼桢。那些在饭桌上沉默的角力,那些在温情话语下暗藏的交易,那些以爱为名的控制与伤害,被她拉到光天化日之下,被包裹成了一种“新鲜”的故事,但实际上只是人们羞于面对:人的一生就是在进行无尽的战争。无论是否身处真正的战争时期,人与人之间的猜疑与算计、人与自己内心博弈后的选择与放下,这从来并非来自于某个特定家庭的悲剧。

《第一炉香》,花城出版社,1997年3月版

张爱玲以一种幻灭的视角,将家庭内部最真实也最不堪的血淋淋的人性斗争——无论是父权制家庭中父亲的暴力,多子家庭中姐弟间的龃龉,母职与女性解放之中母女间的拉扯——赤裸裸地在我们眼前展现。她如潘多拉一般揭开了魔盒,用冰冷、极致、艳丽而又克制的文字,写下了一切。我们与她笔下那些作恶的亲戚、被迫害的众生之间,那层看似遥远的距离,不过是一种幻觉。我们一开始以为自己是读者,在审视张爱玲的故事。宏大的时代背景、过于强烈的戏剧冲突似乎拉远了与真实的、当下的生活的距离,然而张爱玲所写的从不是具体的人或事。她将自己的家族,她所见、她所闻,最终缓缓地拼成一幅文学拼图。她是在用自己家族的砖瓦,构建了一面映照出我们所有人的镜子,并借此书写出了那个真正令人胆战心惊的不祥的征兆——那便是长久以来,被温情脉脉的道德叙事所覆盖的、最真实的东西。

我们或许就是张爱玲,身处在自己的家庭之中,体验着强度不同但性质相似的情感拉扯;我们甚至不知道,自己会不会在某个时刻,就成了她的父亲、母亲、弟弟、姑姑。那些关于人性的内部战争,是永远存在的,它如影随形,如附骨之疽,附着在我们每一个人的生命之中,无处可逃。

傅雷曾点评张爱玲,“青春、热情、幻想、希望,都没有存身的地方”,“没有波澜的寂寂的死气”。但倘若张爱玲如此确信人与人之间的情感终将走向幻灭,为何她的笔又近乎偏执地反复书写着这些注定要凋零的关系?这种执着,是否本身就暗示着一种矛盾的“坚信”?

或许,在她对人性最彻底的悲观之下,依然埋藏着对情感最本能的探寻与渴望,也或许幻灭是对“不幻灭”的另一种渴望的表现。这也可以从张爱玲对于自己显赫家世中风风雨雨的处理态度里看出:《孽海花》里编造的关于她祖父祖母的爱情戏剧,她陆续进行了不少“打假”工作。里面提到的二人琴瑟和鸣,才子佳人;祖父被祖母写的诗打动,视她为红颜知己;晚年相伴相依,共作诗集,实际上她提到祖母并不太会作诗,而当时要嫁给比她大近二十岁的祖父做填房,只是奉李鸿章之命罢了,心里也未必乐意。在她生前最后出版的书《对照记》里,她写道:

西谚形容幻灭为“发现他的偶像有黏土脚”——发现神像其实是土偶。我倒一直想着没有黏土脚就站不住。我祖父母这些地方只使我觉得可亲、可悯。

她还写:“我爱他们。”即使在她出生前,她的祖父母早已双双去世。彼时,她也即将死去,却仍在书写对于“幻灭”的理解,并借用黏土偶这样的比喻,来表达她心中的幻灭实际上透露着深刻的不幸与温情,也让已经成为历史的纸上人能够多一些人味儿。她曾对胡兰成在信里写过:“因为懂得,所以慈悲。”虽然语境不同,但时过境迁,无尽的幻灭中,总有这么一份苍凉的慈悲在其中,让张爱玲的传奇在三十年后的今天,或者又一度风云变幻的明天,随着月亮落下又升起,永不完结。