戎默|关于钱锺书《韩昌黎诗系年集释》书评的补记

《韩昌黎诗系年集释》,钱仲联集释,古典文学出版社,1957年11月出版

钱仲联先生的《韩昌黎诗系年集释》于1957年11月由上海古籍出版社的前身古典文学出版社出版。该书出版后第二年,钱锺书先生即为之写了书评,刊登在《文学研究》1958年第二期(1958年6月25日出版)上。文章虽然整体上肯定了该书能完全地超越清代的注本,但也指出了不少的问题——或者说以指出问题为主——文中引用韩愈诗“贪多务得”与“挂一念万漏”来评价该书的引用不当与漏注;文末一段,更把该书的集评集释比作将历代注评的各家聚在一起开会,但又不主持会议,几乎成了《韩昌黎诗系年集释》人所共知的定评:这样的“酷”评对眼界颇高而又“毒舌”的钱锺书先生也许不能算严苛,但一般人看来可能还是有些过头。所以后来人谈起“双钱”的这段公案来,以钱锺书先生尖刻者有之,以钱仲联先生始终耿耿于怀者亦有之。笔者最近看到一些有关《韩昌黎诗系年集释》的边角材料,便想就此事谈谈自己的一些浅见,痴人呓语,方家一哂置之可也。

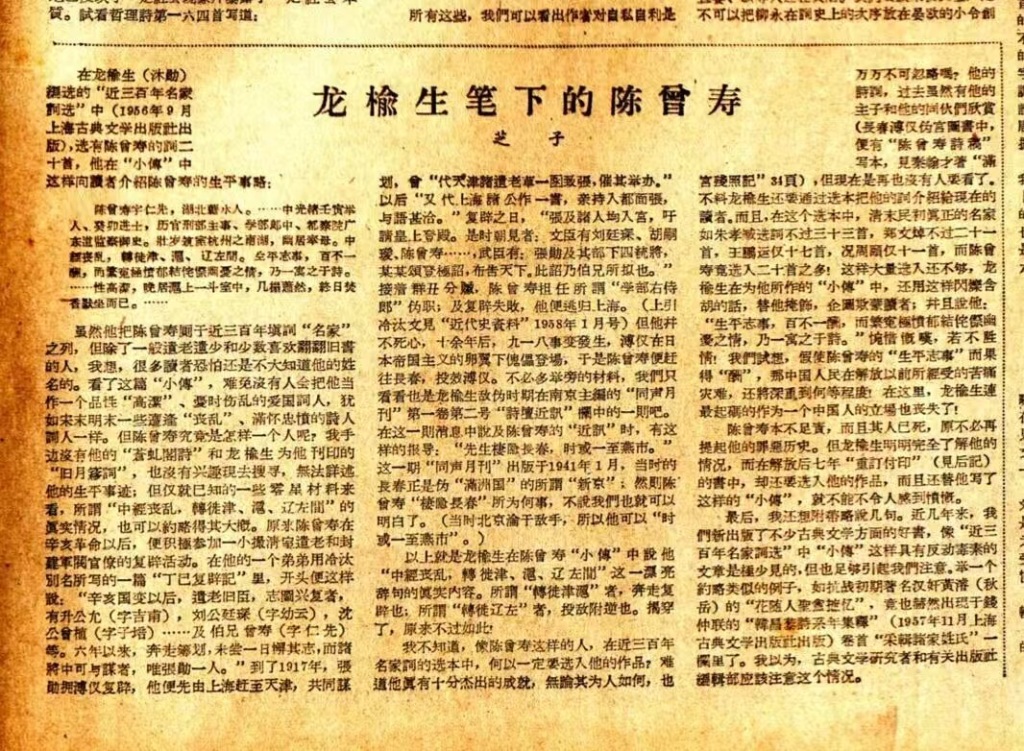

其实在得到钱锺书先生的书评之前,有关《韩昌黎诗系年集释》的批评已经在报章之上出现过。1958年3月23日《光明日报》五版“文学遗产”的副刊上登过一篇《龙榆生笔下的陈曾寿》,署名“芝子”,宋希於《龙榆生删改〈近三百年名家词选〉的隐情》一文(收入《掌故家的心事》)揭出乃鲁迅研究专家林辰。文章从政治上批驳了龙榆生将陈曾寿这个参加过复辟以及“投敌附逆”的满清遗老选入“名家词选”,并在小传中对其行为进行了美化,说他“平生志事,百不一酬”,批评之甚处,甚至说龙榆生“连最起码作为一个中国人的立场也丧失了”。在文章的末尾,又话锋一转,捎带批评起《韩昌黎诗系年集释》来:

举一个约略类似的例子,如抗战初期著名汉奸黄濬(秋岳)的《花随人圣盦摭忆》,竟也赫然出现于钱仲联的《韩昌黎诗系年集释》(1957年11月上海古典文学出版社出版)卷首“采辑诸家姓氏”一栏里了。我以为,古典文学研究者和有关出版社编辑部应该注意这个情况。

1958年3月23日《光明日报》五版“文学遗产”刊登的《龙榆生笔下的陈曾寿》,署名“芝子”,文末提及对《韩昌黎诗系年集释》的评价。

可知《韩昌黎诗系年集释》在1957年虽然得以出版,但外界马上对该书有了批评的声音,而且是站在思想政治的高度。虽然文章针对的主要是龙榆生先生,与龙先生在四十年代有着相同经历的钱仲联先生被捎带批评后,也是战战兢兢。在上海古籍出版社《韩昌黎诗系年集释》的书稿档案中藏有一封钱仲联先生1958年4月17日针对这篇文章的来信:

顷阅《光明日报》“文学遗产”201期芝子先生《龙榆生笔下的陈曾寿》一文,涉及拙注韩诗集释引用汉奸黄濬《花随人圣盦摭忆》一节。该文所提正确意见,本人完全接受。由于本人纯艺术思想作祟,当时认为引用黄文只有一小节,且是训诂性质,不涉思想性,因而错误地不分敌我,引用入注,而不曾考虑到它的危害性。兹特向你社深刻检查,并请求在将来有再版机会时,将采辑诸家姓氏项下“黄濬花随人圣盦摭忆”一行挖去(16页倒2行),改为“钱锺书谈艺录”。卷十一492页第四行小注“黄濬花随人圣……”起到第六行末“或犹在后也”这一条亦请删去。附致“文学遗产”一函,乞转为感。四月十七日。

信中对《龙榆生笔下的陈曾寿》一文的批评完全接受,并提出了删改意见:即将正文中涉及黄濬的一处删去,并把“采辑诸家姓氏”之下的“黄濬花随人圣盦摭忆”一条改为文中引用过数次的“钱锺书谈艺录”。在这一背景下,再看钱锺书先生稍后发表的书评,则似可读出一些别样的意味:如书评中把“陈曾寿、黄濬之流绝不相干的作品都拉扯进来了”归结为该书的“贪多的流弊”,是将旁人认为的政治上的错误“转化”为学术上的瑕疵。书评整体上也全从学术出发,丝毫不提《韩昌黎诗系年集释》的其他问题,且对它整体价值做了超越前注的肯定评价。这对建国以后几乎没有公开发表过书评的钱锺书先生来说,或许帮腔大于批评——虽然书评中略带尖刻的批评补正之语可能也是他的真心话——但毕竟当时的时代,是不能对一本“思想上有错误”的作品有太多正面评语的。所以,钱仲联先生在晚年回忆钱锺书先生时提起书评一事,说“锺书先生这篇书评目的是对这部著作推崇”(见卜志君《高山流水话知音——钱仲联谈钱锺书》),恐怕也不完全是客套话了。

由于《韩昌黎诗系年集释》在1957年一版一印后至二十世纪八十年代前都没有重印的机会,因此钱仲联先生将“黄濬花随人圣盦摭忆”替补为“钱锺书谈艺录”的版本并没有出现。直至1984年《韩昌黎诗系年集释》再次出版,书中细节其实做了很多调整。卷首的“采辑诸家姓氏”移至书末,变为“本书所辑诸家姓氏书目”。细目中,尤其是晚清近代的人物,做了比较大的调整,曾被批评过的“黄濬花随人圣盦摭忆”自然已经删去,其余还有陈曾寿、曾国藩等人。书前加了一个“前言”,落款日期为“1978年4月”,则该书似是在较特殊时期修订的。显然,陈曾寿、曾国藩这些人都有不同程度的“政治问题”,未免再有政治、思想问题批评再次出现,钱仲联先生便在修订时将他们一一删汰。但前述信中“替补”的“钱锺书谈艺录”却也没有出现,更为奇怪的是,正文卷一《答孟郊》、卷五《荐士》、卷六《三星行》中引及的《谈艺录》内容也一并被删除,甚至连引到钱锺书先生父亲钱基博先生《韩愈志》的内容也都被没有了。有论者即认为钱仲联先生对钱锺书先生的书评有耿耿于怀之嫌,所以故意将《谈艺录》甚至《韩愈志》中的内容全部删除(据范旭仑先生在《万象》第六卷第六期[2004年6月]上发表的《容安馆品藻录·钱仲联》说)。但结合《韩昌黎诗系年集释》所受到的批判加之钱锺书、钱基博在1957、1958年的处境,便可知他们二人之遭到除名或许依旧是出于时代的原因:夏承焘日记1958年10月24日云“近将批判钱默存之《谈艺录》,默存嘱予提意见”,1958年12月14日《光明日报·文学遗产》上发表了黄肃秋批判《宋诗选注》的文章《清除古典文学选本中的资产阶级观点——评钱锺书先生〈宋诗选注〉》里提到《宋诗选注》是“钱锺书先生《谈艺录》的超阶级的唯心主义的观点的继续发挥”,可见《谈艺录》在1958年末已遭非难,删掉“黄濬花随人圣盦摭忆”而补上“钱锺书谈艺录”不只行不通,还要将书中有关《谈艺录》的段落全部删除才行。至于钱基博先生,他在1957年去世前就才被批判过。所以,为免质疑,《韩愈志》也是万万不能引的。《韩昌黎诗系年集释》中删去钱锺书《谈艺录》与钱基博《韩愈志》的原因,恐怕与删去黄濬《花随人圣盦摭忆》的也没什么两样,出于对书评耿耿于怀的说法恐怕不太成立——起码钱仲联先生的初衷不是如此,否则也不会在后来主编的《清诗纪事》里大量收入《谈艺录》对清人的评价了。

不过,上文所述《高山流水话知音——钱仲联谈钱锺书》一文,似乎还是透露出钱仲联先生对钱锺书先生语言之间的尖刻心存芥蒂的:

锺书先生是喜欢写俏皮文章的,里面有不少皮里阳秋的话,说是像请客,客人七嘴八舌开小会,而主人却不开口。意思是我辑录了五六种说法却没有自己的意见,没说哪一种对,其实我的辑录都有按语,而且非常之详细,锺书先生可能没有仔细看,只看了开头,一张两张,好像没有自己的说法,于是就说“主人不开口”。后来我的博士生找我问这本书,我把按语都圈点出来,光是按语就可以辑成专著,这与锺书先生讲的事实是相反的。文章千古事,冷暖自心知。我不能苛求别人把我的书从头到尾仔仔细细看完,所以我也不见怪。

说钱锺书先生“没有仔细看”,“只看了开头,一张两张”,恐怕不实。因为书评里已经指出不少细节上可以补正的地方,而且《容安馆札记》中也明明白白地揭出卷一的《答孟郊》和卷六的《三星行》引述了《谈艺录》的内容,此皆非“仔细看”不能办也。钱仲联先生删去《谈艺录》自然出于时代原因的“无奈”之删,但《韩昌黎诗系年集释》此后也再没有修订版,“钱锺书谈艺录”最终还是没有补入“采辑诸家姓氏”的书目里,这是钱仲联先生的“无心再补”还是“有意不补”,就很难说了。

(本文系国家社会科学基金重大项目“新中国古籍整理出版事业史研究[23&ZD217]”的阶段性研究成果)