戴海斌︱“四朝闻见成书早”:世纪老人朱启钤的政治网络与文献事业

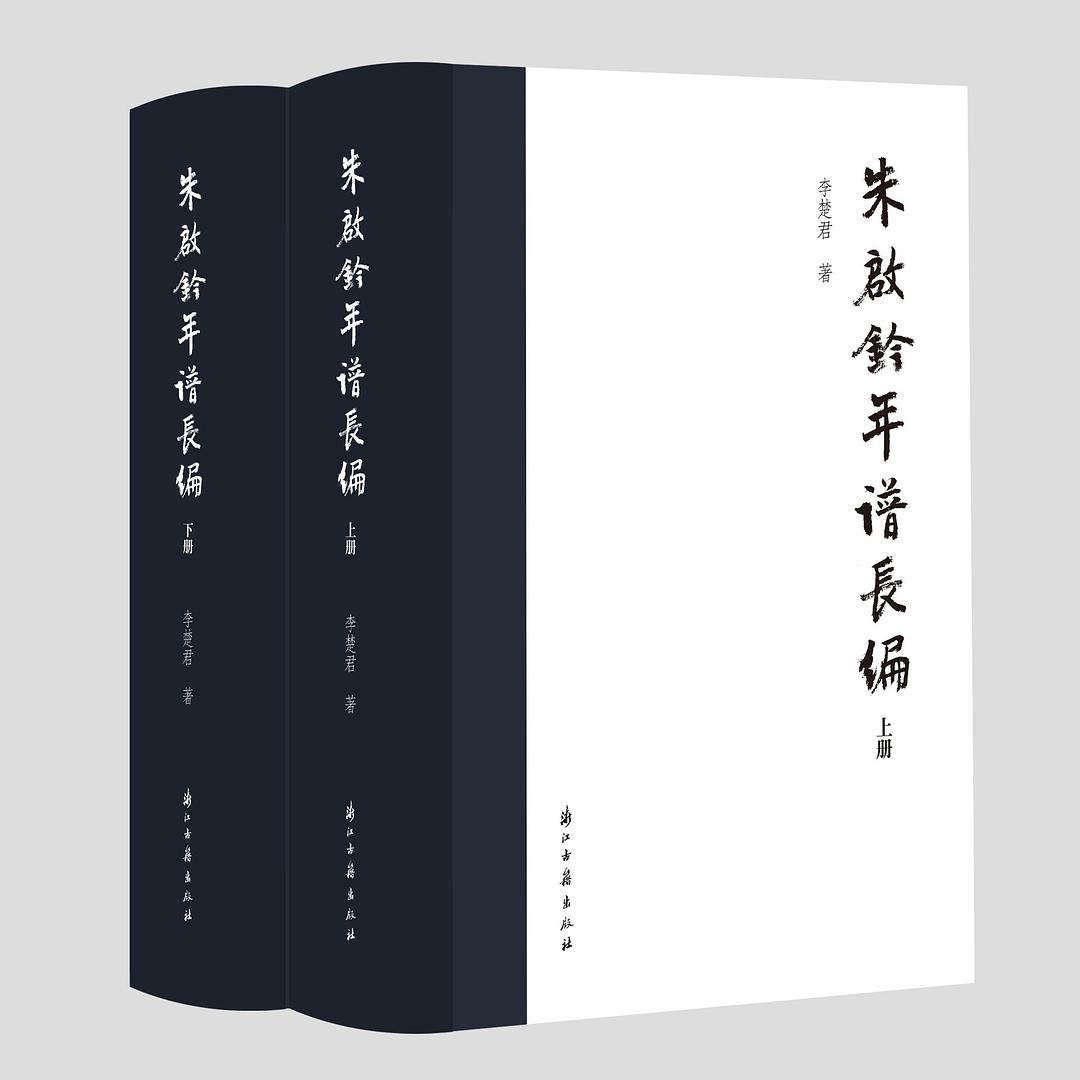

《朱启钤年谱长编》,李楚君著,浙江古籍出版社,2025年4月出版,1240页,498.00元

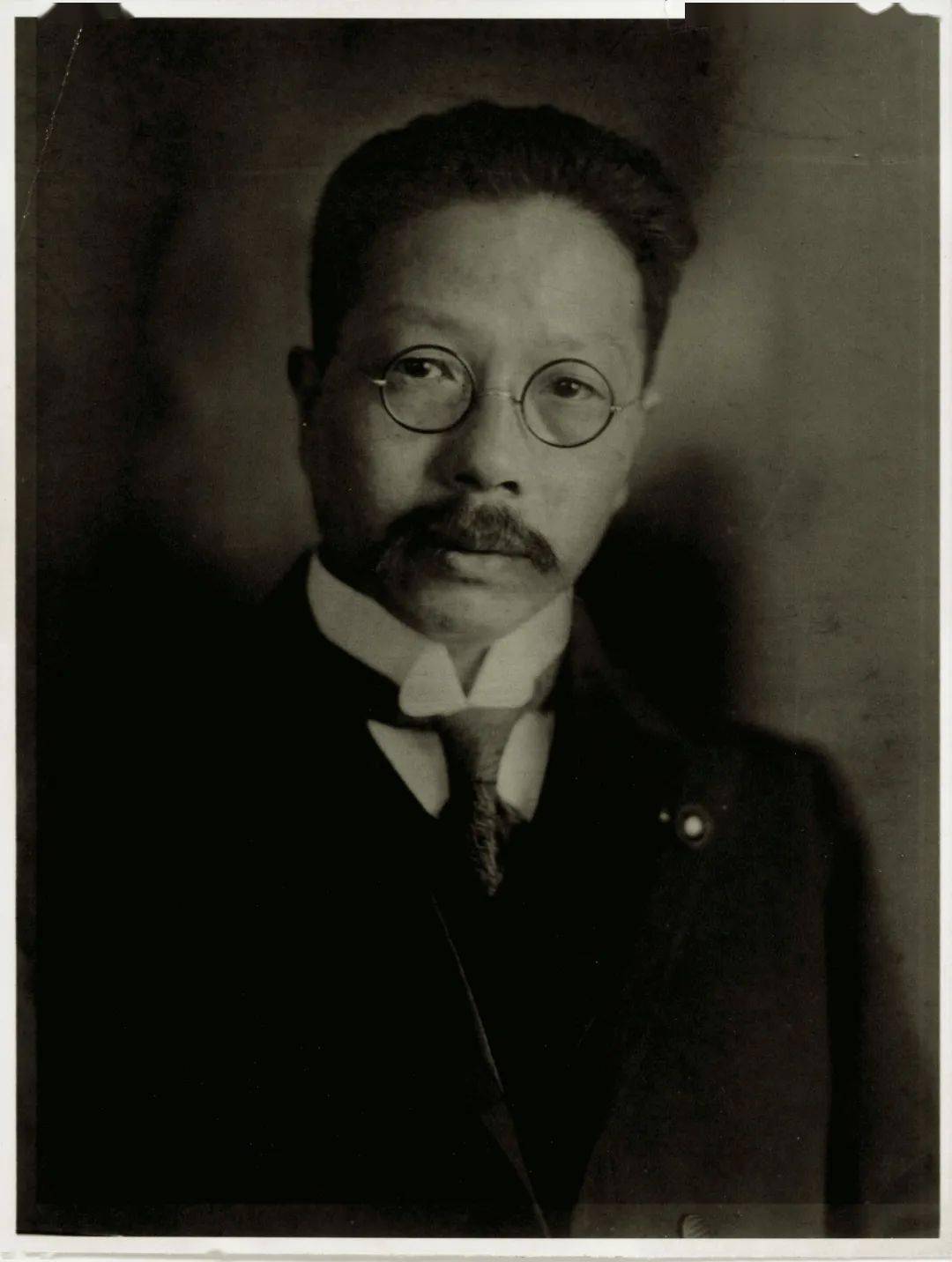

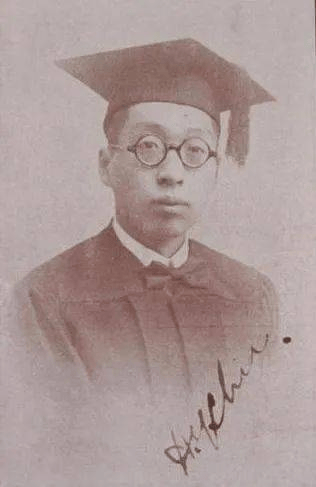

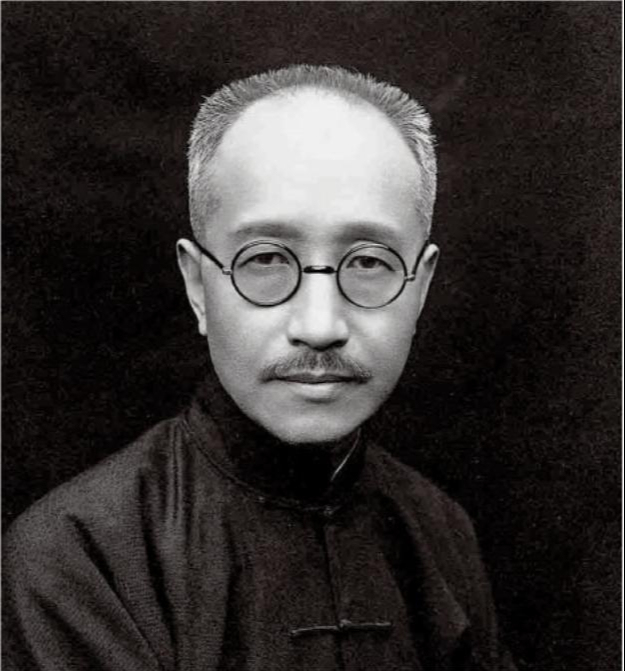

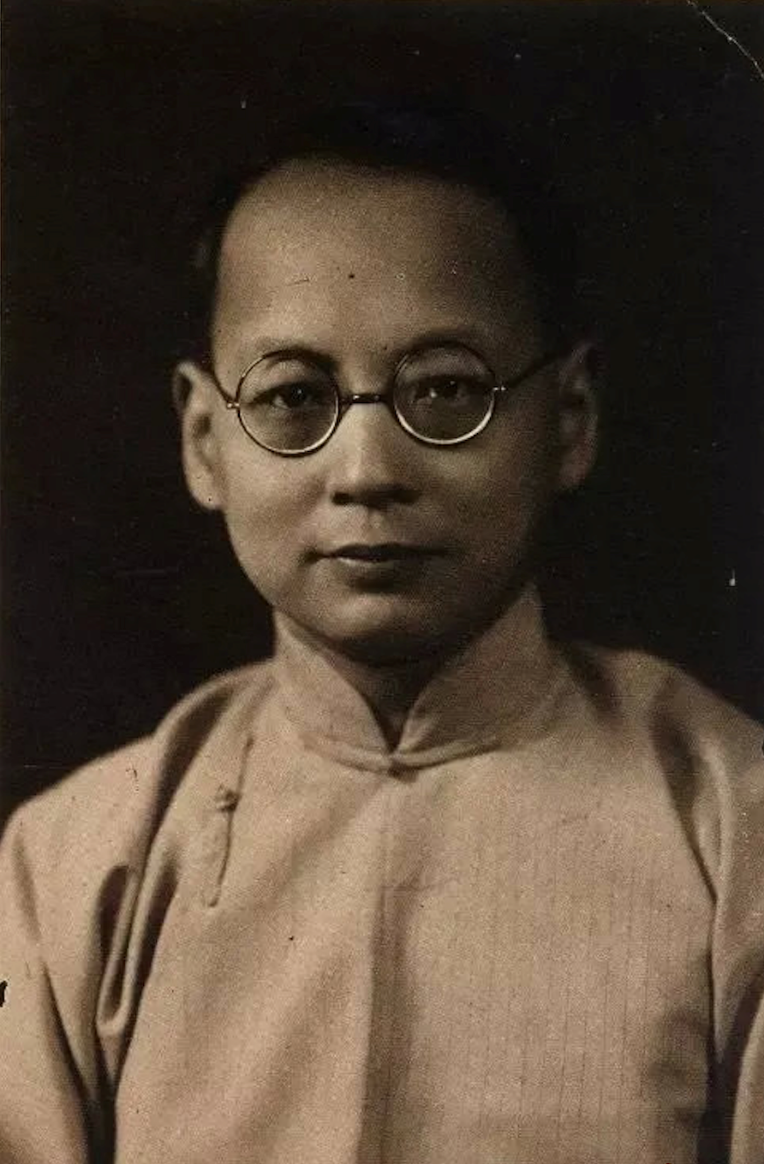

朱启钤(1872-1964)

因“中山公园”结缘朱启钤

我与朱启钤有一点特殊的因缘。2003年,我在北大历史系读书,当时是研究生二年级,在尚小明老师“中国近代社会史”课上选了“中山公园”作为报告题目,第一次接触到朱启钤其人。民国初年担任内务总长兼京都市政公所督办的朱启钤(1872-1964,字桂辛,号蠖公),有过不少影响深远的施政举措,包括改建正阳门、打通东西长安街、整理北京街市沟渠,开发北戴河海滨疗养区等等,而他也是将原来专供明清帝王祭祀典仪的社稷坛改造为中央公园(1928年改中山公园)的主事者,用他自己的话说:

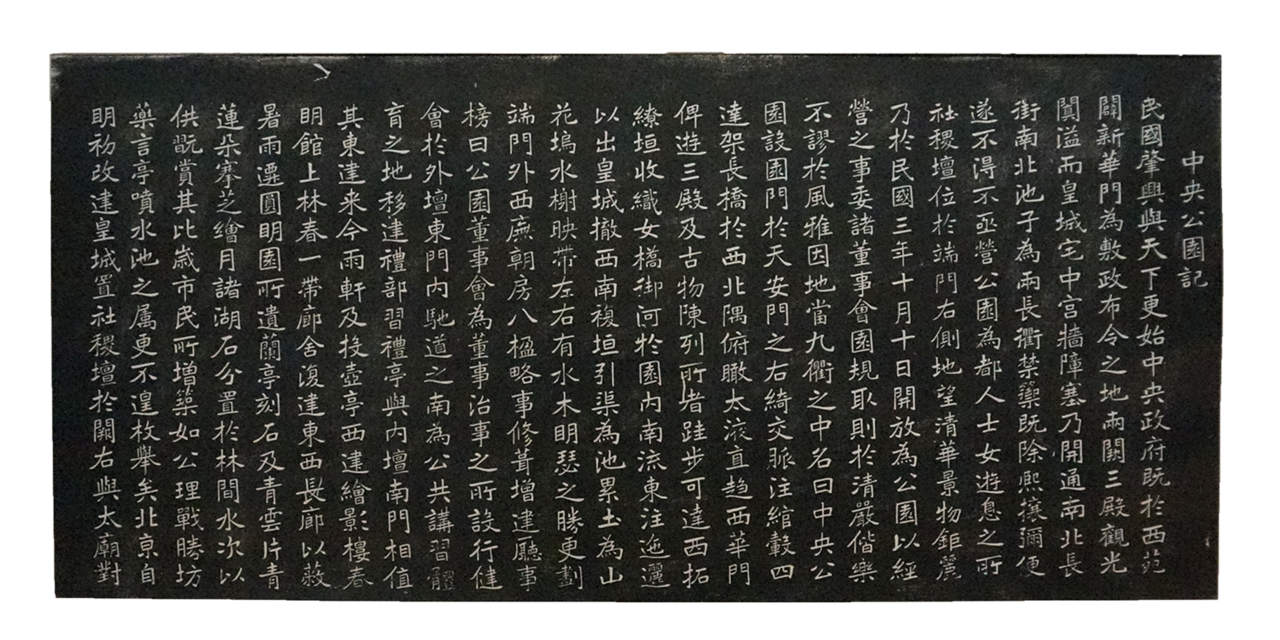

民国肇兴,与天下更始,中央政府既于西苑辟新华门为敷政布令之地,两阙三殿,观光阗溢,而皇城宅中,宫墙障塞,乃开通南北长街、南北池子为两长衢。禁御既除,熙攘弥便,遂不得不亟营公园,为都人士女游息之所。社稷埴位于端门右侧,地望清华,景物巨丽,乃于民国三年[1914]十月十日开放为公园,以经营之事委诸董事会。园规取则于清严,偕乐不谬于风雅。因地当九衢之中,名曰中央公园。(《中央公园记》,《朱启钤年谱长编》上册,323-324页)

朱启钤《中央公园记》(1925年10月10日)碑刻拓片

正阳门城垣改造工程竣工后,相关人员在城楼上合影,前排正中为朱启钤(1915年)

1914年开辟的中央公园,可以说是北京第一座对民众开放的、近代意义上的“公园”。故时人有谓:“京师之有公园,自中央公园始,而创造之者,则为紫江朱蠖公。”(朱深《〈中央公园二十五周年纪念册〉序》)我在报告中使用了“从皇家禁地到公共园林”的分析框架,主要利用《蠖园文存》(民国二十五年[1936]紫江朱氏刊)、中央公园委员会编《中央公园廿五周年纪念刊》(1939)、京都市政公所编《市政通告》《京都市政汇览》,以及一些报刊、回忆录资料,简单讨论了“公园场景中的市民生活”“茶座的魅力——一个公园细部的放大观察”“谁是公园的消费主体”等问题,文中还借用了“城市公共空间”“国家与社会”这样的理论概念,虽然结论有保留地申明这属于“尚有探讨余地的两分法”,但可以清楚看到行文受到当年“时趋”与“风尚”的影响。这篇文章后来经过修订,竟然有机会正式发表(《中山公园与民初北京社会》,《北京社会科学》2005年第2期)。现在看来,当然是很不成熟的东西,许多部分简直可以重写,不过,作为中央公园董事会首任会长的朱启钤,也自那时起在我心里挂上了号,他的《中央公园记》《一息斋记》等文字一直留给我很深印象,而其长期主持的古建筑学同人社团“中国营造学社”,以及京师首创“公共讲习体育之地”的“北京行健会”也都落址在中央公园内,因为这些机缘,我对这个人物比较留意,也会出于兴趣,追踪相关的研究和材料,虽然后来再没有正经的专门研究。这一次北大文研院举办“《朱启钤年谱长编》座谈会暨朱启钤稀见文献展”,得到邀请,感到非常荣幸,这使我有机会再读朱启钤文献资料,倍觉亲切,也以为深有意义。距离初次接触其人其文,已经过去二十余年了。这是我想表达的第一个意思。

《朱启钤年谱长编》座谈会暨朱启钤稀见文献展,北京大学,2025年6月13日

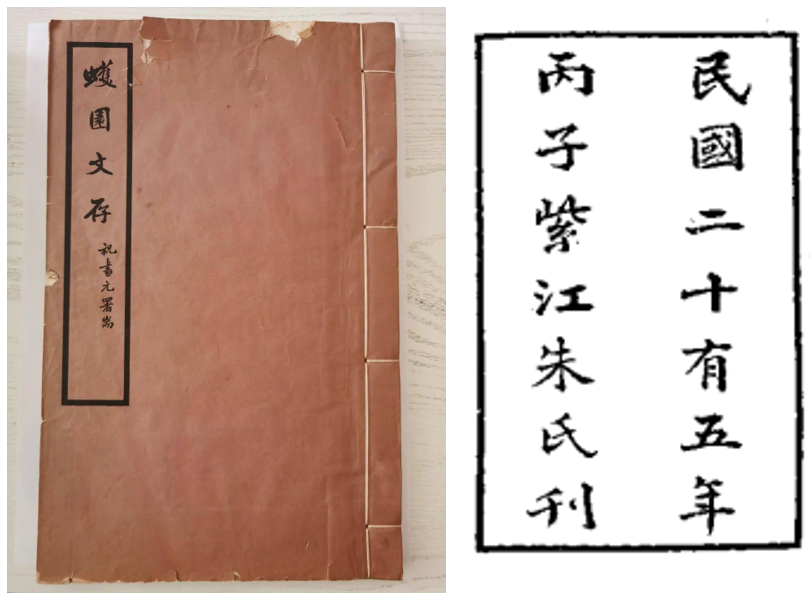

朱启钤“九十岁之回顾”遗憾阙如

朱启钤有过漫长且丰富的一生。早年以捐纳入仕,清末新政之际为京师大学堂译学馆监督,复以候选道“观政北洋”,派办天津习艺所工程,1905年调巡警部,历任京师内城、外城巡警厅厅丞、东三省蒙务局督办、津浦铁路北段总办等职。民国后,多次担任交通总长、内务总长、代理国务总理等要职。1915年参与袁世凯复辟,被列为帝制祸首之一,一度遭通缉。1918年当选安福国会参议院副议长,1919年任南北和平会议北方总代表,随后退出政界,寓居津、沪租界,兴办山东中兴煤矿、上海中兴轮船公司等企业。1930年,利用中英庚款组织中国营造学社,自任社长,从事古建筑研究。1949年后,曾任全国文物整理委员会委员、中央文史馆馆员、全国第二、三届政协委员。著述有《蠖园文存》《存素堂丝绣录》《紫江朱氏家乘》等。

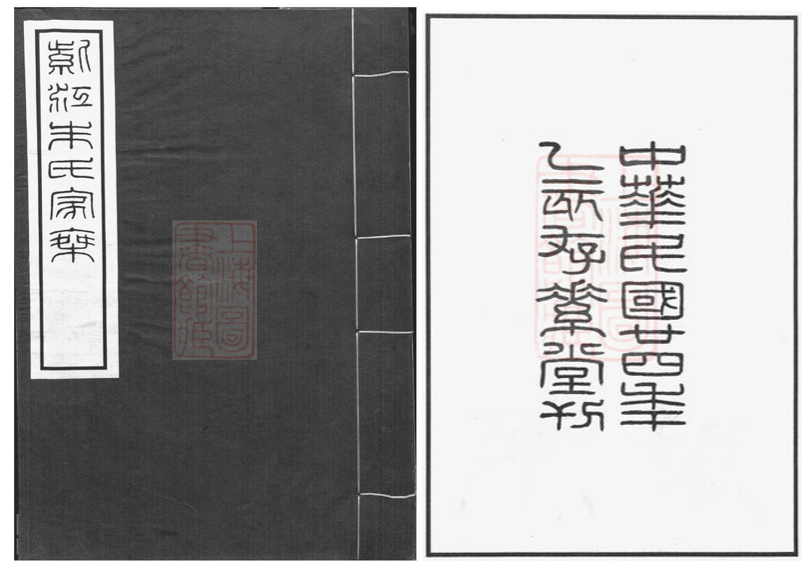

《紫江朱氏家乘》,中华民国廿四年乙亥(1935)存素堂刊

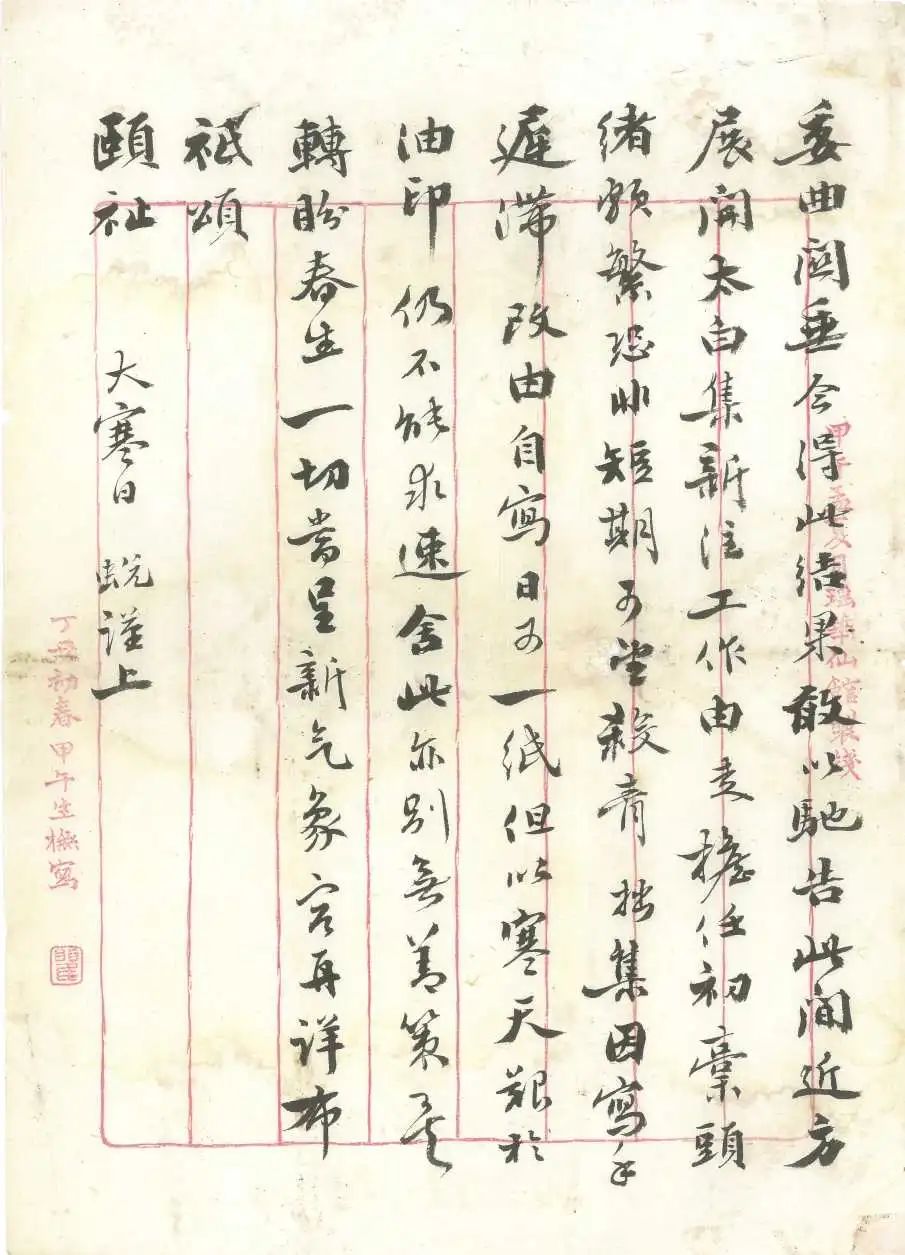

朱启钤手迹

1922年8月5日,胡适在丁文江发起的宴会上,初见时任中兴煤矿公司总经理的朱启钤,日记中对他作有一个近于定论式的评价:

在君邀我吃饭……这是我第一次见着朱启钤,此人自是一个有能干的人;听他的话,竟不觉得他是一个不读书的人。他是近十年内的第一个能吏,勤于所事;现在他办中兴公司,每日按时到办公室,从不迟误。交通系的重要分子,以天资的聪明论,自然要推叶恭绰;以办事的真才论,没有可以比朱启钤的。(下册,799页)

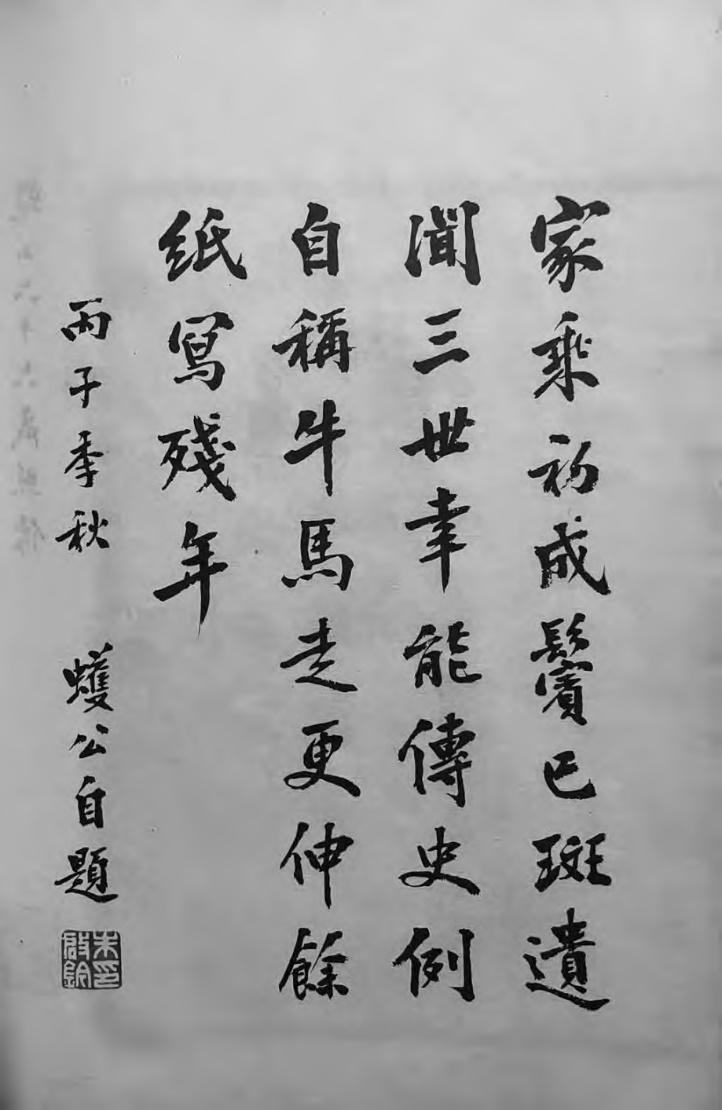

以胡适的阅历和眼格,而不吝以“能干”与“读书”并许其人,且推崇为“办事的真才”,评价不可谓不高。朱启钤一生经历复杂,交游广阔,具有官僚、实业家、营造学家的多重身份,在政治、经济、教育、文化等多个领域都有重要地位与影响,其之于中国近代史研究的意义不言而喻。可惜,朱启钤本人仅有零星的传状、忆旧散篇,却无自传或回忆录一类存世,1936年刊行的《蠖园文存》所收录者,固然都属要紧文字,范围终亦有限,据其书成后夫子自道:

启钤壮服官政,老求异书。岁月超忽,姿性瞢钝,志业所存十不逮一。以是零札片言,即有所获,未尝自惜。眷恋景光,感怀畴曩。抚陵谷而屡迁,对友朋而思旧,乃稍思掇辑,以示后人。凡以从政时公牍文字得诸箧笥者,为卷上;复从官书中撮录若干以资互证者,为卷中;而近岁所著,或论学术,或纪家事,则录为卷下。随辑随印,参错其例在所不免。(下册,1011页)

《蠖园文存》,民国二十五年丙子(1936)紫江朱氏刊

我想到胡适生前提倡“传记文学”,并且身体力行,年纪轻轻就写了《四十自述》,这不仅是一种文学实践,更多为历史学家的“存史”观念使然。他说:“我在这十几年中,因为深深的感觉中国最缺乏传记的文学,所以到处劝我的老辈朋友写他们的自传。不幸的很,这班老辈朋友虽然都答应了,终不肯下笔。”所举例子包括了梁启超、林长民、梁士诒三位,此外,“还劝告过蔡元培先生、张元济先生、高梦旦先生、陈独秀先生、熊希龄先生、叶景葵先生,我盼望他们都不要叫我失望”(《四十自述》)。结果,这些人无例外地都让胡适失望了。今读《朱启钤年谱长编》,我发现胡适也劝过朱启钤写自传。1934年3月3日胡适日记:

王叔鲁约吃饭,有周作民、朱启钤、汤尔和诸人,我谈自传事,讽朱桂老写自传,叔鲁也似有意。(下册,946页)

此事未见下文。朱启钤晚年著述,多得其表弟瞿宣颖(字兑之,号蜕园,瞿鸿禨第三子)的协助。《〈蠖园文存〉识语》:“晚年纂述,数典辄忘,兑之表弟助我獭祭,他山之功,尤不可没。”瞿宣颖《蠖公长兄八十寿诗三百韵》:“辛酉[1921]公五十,我吟百韵诗。辛未[1931]以文献,细字引鸟丝。辛巳[1941]复奉觞,群贤共陈词。今兹岁辛卯[1951],又当介寿诗。”(下册,1103页)我发现直到1962年2月3日,也即朱启钤去世前二年,在上海的瞿宣颖来信谈及续补《蠖园年表》,还建议他撰写回忆录。时值朱启钤九十岁大寿,瞿宣颖依例为作寿诗,再次提起这个话头:

当我接到您的信以后,就有一种感想,您以饱经世变寿至期颐的身分,仅仅印一薄本寿诗,还觉美中不足,总该自己说说一生的回忆。而且当年我帮忙编辑《家乘》、《年谱》,忽忽将及三十年,时移势易,也应该加以续补,何况今当不讳之朝,往时不易形之笔墨的也不必再有顾忌。其他不论,但就今天个人的感想来说,也不宜默无一言。我本来就想建议您写一篇九十岁之回顾。固然立言煞费斟酌,但我想如果用活笔来写,还不致有太大的困难。您若有意,我可以抽暇写点提绸,提供您触类旁通的便利。等来京再面商完成。(下册,1178页)

瞿宣颖(1894-1973)

瞿宣颖致朱启钤、叶恭绰书札

胡适劝梁启超写自传未果,认为这是“一桩无法补救的绝大损失”(《四十自述》)。我们知道,1929年,梁启超在北京去世后,他的亲属和朋友即商议要办两件事情,一是编辑《饮冰室合集》,由林志钧负责,二是编一部年谱,为梁启超传作准备,由丁文江负责。至1934年,丁文江和时在燕京大学读书的赵丰田合作完成《梁任公先生年谱长编初稿》,胡适盛赞“这是一部没有经过删削的长编初稿,所以是最可宝贵的史料,最值得保存,最值得印行”(《梁任公先生年谱长编序》),他的话也成为有关“年谱长编”的一个著名史料学观点。

另一位没有听劝的民国政坛重要人物是绰号“财神菩萨”的梁士诒,胡适回忆说:

梁士诒先生有一个时期很受社会的毁谤。有一次,他来看我,我就劝他多留一点传记材料,把自己在袁世凯时代所经过的事,宣布出来,作成自传;不一定要人家相信,但可以借这个机会把自己做事的立场动机赤裸裸的写出来,给历史添些材料。(《传记文学》)

梁士诒终究没有完成自传,但在他身后,叶恭绰领衔“凤冈及门弟子”根据“他生前所经手做的事情的许多原始材料”编出了《三水梁燕孙先生年谱》上下两巨册(1939),胡适说:“这虽然不是梁先生的自传,但是内容完备详细,我看了很高兴。这个年谱的刊行,可以说是我宣传传记文学偶然的收获。”

朱启钤长寿,梁启超早逝,但以各自原因,都未写成自传,其 “绝大损失”亦同。朱启钤与梁士诒都是介入民国政治很深,尤其在“袁世凯时代”非常活跃的人物,且都“有一个时期很受社会的毁谤”,他们对于这段历史讳莫如深,而极少自我表述。在此意义上,《叶恭绰年谱长编》也仿佛胡适所谓广义的“传记文学”的成果,某种程度上,为我们弥补了朱启钤“九十岁之回顾”阙如的遗憾。我读本书“后记”中的一段著者自白,颇有感触:

余自幼师从刘宗汉先生学习书法,因而得知先生自一九五六年至一九六四年担任朱启钤先生秘书,日常与先生交往过程中,也常听到先生谈起蠖公轶事。数年前,有缘收得蠖公旧存往来书札手稿,并查阅有关于蠖公的大量文献资料,对蠖公一生事迹有了全面的了解,其创办营造学社对近代学术的巨大影响尤令我心生崇敬,产生了为蠖公撰写年谱的想法。(下册,1238页)

按刘宗汉先生除了曾经担任朱启钤秘书,为其整理书信旧稿,在其去世后,“一直同朱家有着较密切的往来”,在这些接触中,“从桂老本人或他的家属那里知道了一些他的轶事”,1978年后他在中国社科院近代史研究所民国史组工作,“当时准备给桂老编一个年谱,也有意识地收集了一些有关他的资料”(《回忆朱桂辛先生》,《蠖园纪事》,63页)。叶楚君女士继承刘宗汉先生遗志,最终编成《朱启钤年谱长编》上下二卷,也称得上“内容完备详细”,嘉惠学林,值得祝贺、敬佩。这是我想说的第二个意思。

刘宗汉(1936-2023)

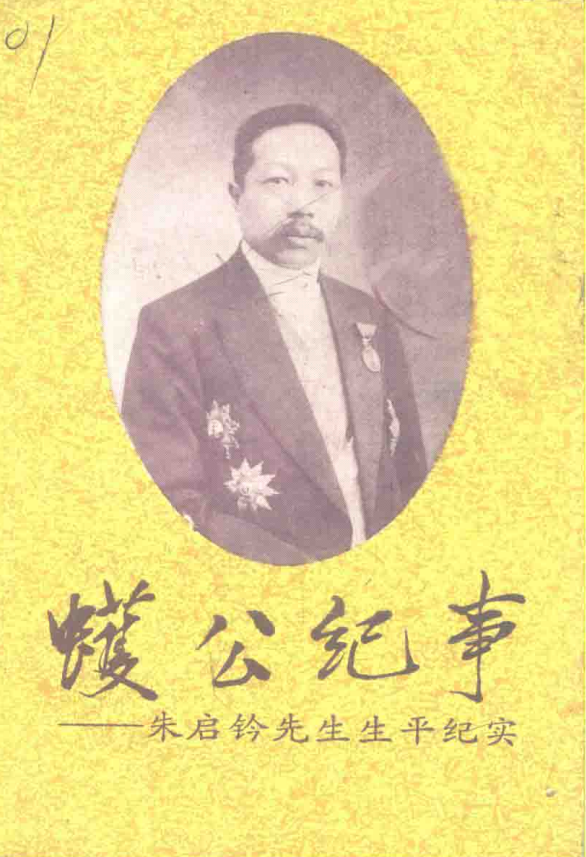

《蠖园纪事——朱启钤先生生平纪实》,中国文史出版社,1991年

朱启钤与晚清史研究

朱启钤生前引人瞩目的事功、业绩,主要集中于民国时期,而论其人脉关系的渊源、仕宦生涯的开端,却在晚清。朱启钤非科举出身,何以步入政途,甚而迅速发迹,本是一个令人感兴趣而不易解的问题。《朱启钤年谱长编》用翔实的材料,勾勒了这位政坛“长跑选手”早年的仕途轨迹,我们可以比较清楚地看到,他在晚清官场步步为营、升阶而上,实际仰赖于瞿鸿禨、徐世昌的影响。据一般的政治史分析,瞿、徐二人应分属于清末派系政治的不同阵营,但在朱启钤的成长线上,先后扮演了政治靠山的角色,确是不同寻常。

(一)“一生受恩最深处”:瞿鸿禨的提携之力

朱启钤祖籍贵州开阳,出生于河南信阳,幼时丧父,而寄居于湖南长沙外祖父傅寿彤(贵州贵筑人,原河南按察使)家,其姨母傅幼琼适瞿鸿禨(字子玖,谥文慎,湖南善化[今长沙]人),生瞿宣颖,故称鸿禨为“姨夫”,宣颖为“表弟”。1891年,瞿鸿禨简放四川学政,朱启钤随同入川历练,侍瞿开考成都省棚,并同行按试各州,主要工作是“在瞿幕中代瞿阅卷”。他长于事务,为瞿倚为左右手。1893年,二十二岁时,“文慎公为纳粟,始就府经历职”(《蠖园年表》),瞿在离任前为他捐了七品“府经历”(知府属官),由此开始宦途生涯。翌年(1894),在泸州得盐务局印签所差,调合州盐务分卡。表叔于德楙(继室于宝珊之父)时署合江知县,在书信中说:

川督[刘秉璋]已简闽浙,谭公[谭钟麟]履任不知何时,此公与玖老是何交谊,便望详细告知。昨谒玖老谈次,诚恐盐局变动,颇以侄事为忧。(上册,29页)

可见当时瞿、朱关系之密。朱启钤晚年自道“一生受恩最深处,在辛卯壬辰随侍文慎轺车入蜀之行”(《姨母瞿傅太夫人行述》)。

瞿鸿禨(1850-1918)

1897年,瞿鸿禨以内阁学士指派江苏学政。同年底,朱启钤即以知县改指江苏,奉母离蜀东下,次年(1898)春应瞿鸿禨电召,抵江阴,居幕中,襄理苏、松、太三属试事,又赴京引见,分发江苏候补知县。1899年,奉委上海出口捐局,迎母移家于沪,住上海南市施家巷。1900年,瞿鸿禨江苏学政任满,同年义和团事变发生,朱启钤记其事:

是年(文慎)学政本已报满,不得不遣眷先行。启钤则奉先母居沪,办理出口捐局,不得从也。

庚子之变,全国汹汹,避难者麕聚海上,外舰丛集,沪滨风鹤惊皇,不知祸患之焉届。而乱中交通阻塞,商业凋敝,余所办出口捐局因之征收短绌,不中考成。太夫人忧伤如焚,病乃转剧,竟以是年闰月在沪寓弃养。(上册,36-37页)

1901年,瞿鸿禨抵西安,奉旨入值军机,兼充政务处大臣、外务部会办大臣兼尚书。瞿鸿禨电召朱启钤前往行在供差,后者以母葬未终,暂未应命。至宫廷回銮后,朱启钤护送姨母傅氏及瞿宣颖一行北上,瞿鸿禨命留京供差矿务总局,由此在北京扎下根基。他自己说,“遭时离乱,归榇长沙营葬才毕,寄家武昌,余则北上从姨丈瞿文慎公于京邸,门下多贤,窃闻政事,一时朝彦,颇采虚声”(《继室于夫人墓志铭》)。1902年,他在北京写信给夫人于宝珊:

到京以来,深蒙姨丈另眼看待,一切大小公私事件均与我商量,并在满服留我在京作一帮手,又由票号拨汇百金寄家用,俟有机会再为设法。如此厚情,非万不得已,如何好,开口说走?况我一身飘泊,负累甚重,不趁此立定脚跟谋一出头地位,此生又将如何结局?(上册,第43-44页)

1903年,“始徙家来北京,寄居大鹄鸽市端午樵中丞[端方]宅”(《蠖园年表》)。同一年,朱启钤奉管学大臣张百熙(湖南长沙人)之派,出任京师译学馆提调,组织编制《译学馆章程》。当时家书论及“留京幸望”者多端,即包括“在京附冀此间人以幕客相待,外则大老属目,内与缙绅会处,便于结纳,于将来外就可多图一二知名”,“张尚书必有总督之望,既蒙见赏,此人多情,不可不结识。且在此候三年,总当有一江苏好督抚出进”(上册,50-52页)。刘宗汉认为“辛丑回銮后,瞿任军机大臣,桂老任京师大学堂译学馆监督,在政治上是瞿的左右手”(《回忆朱桂辛先生》)。但也应看到,到北京后,朱启钤的政治交游圈子进一步打开,凡“大佬”“缙绅”皆在其致力“接纳”的范围,也因此,在某种程度上已开始摆脱原先依附于瞿鸿禨的单一路线。

至1904年冬,朱启钤辞京师大学堂职,据《重刊京师译学馆校友录序》:“不佞承乏校务,仅及期年。”按刘宗汉说法,“经过徐世昌的推荐,桂老辞去了译学馆监督的职务,到天津筹办游民习艺所”(《回忆朱桂辛先生》)。此时,朱启钤仕途上的第二位贵人——徐世昌已经出场了。

(二)“以天津徐公之荐,受相城袁公知”

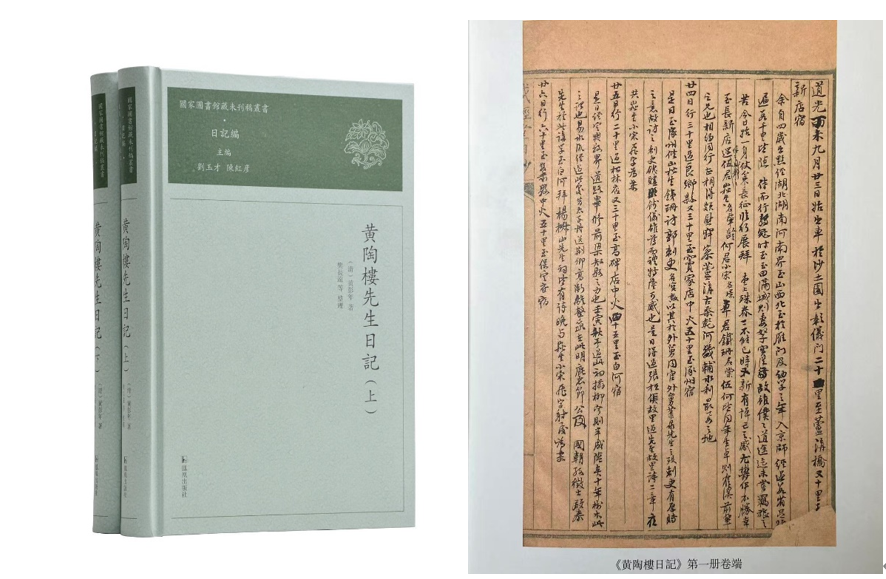

据《徐世昌日记》,光绪二十九年(1903)八月二十九日,徐世昌初晤朱启钤,翌年四月初二日,至译学馆南邻访朱启钤,六月二十一日再访。朱启钤自记,本年“冬,以天津徐公之荐,受相城袁公知”(《蠖园年表》)。徐世昌时候补阁学署兵部左侍郎,袁世凯为直隶总督。据徐嘉禾(徐世昌叔父)为朱启钤题其尊人朱庆墉绘《湘江红叶图》,内云“余与别驾[朱庆墉]交最久”,则徐世昌与朱启钤有世交,故《朱启钤年谱长编》认为“(徐)举荐先生自合乎情理”(上册,65页)。

徐世昌(1855-1939)

1905年,清廷设巡警部,徐世昌任巡警部尚书,朱启钤“以候选道观政北洋,派办天津习艺所工程”(《蠖园年表》)。1906年,奉巡警部调京,署内城巡警厅厅丞,旋调任外城巡警厅厅丞,创办京师警察市政。1907年,丁未政潮作。军机大臣瞿鸿禨因受御史恽毓鼎弹劾,开缺回籍。朱启钤记其事:

甲辰、乙巳之间,京师文字之祸兴。朝贵衔报馆切齿,必欲得而甘心。启钤方长警厅,知其事甚悉,尝屡以去就争。朝贵既无如何,遂以怒报馆者怒文慎。加以朝官钻营奔竞之风素为文慎所深恶,言官举其丑秽,攻弹不已。遂又以怒言官者怒文慎,于是以“私通报馆,授意言官”,屏文慎去国矣。(《姨母瞿傅太夫人行述》)

刘宗汉注意到,“这段记录虽然有意略去‘瞿袁政争’不谈,但有助于我们理解恽毓鼎的奏折”(《回忆朱桂辛先生》)。据《蠖园年表》,“五月,瞿文慎公罢相归里,启钤亦有开缺之请”。不久,朱启钤离京,回长沙修墓,按其自己的说法:

丁未之冬,启钤鉴于朝局之非,亦欲归从文慎于乡里。因弃官南游,偕妹征莲同省太夫人,且谒先墓,流连旬日,追话半生奔走之迹。(《姨母瞿傅太夫人行述》)

实际上,本年阴历八月间,朱启钤一度返京,《徐世昌日记》:“与干臣(钱能训)晚宴朱桂辛暨参赞、司道数人,久谈。”九月初三日离京。三个月后,再次来京。《许宝蘅日记》十一月初六日记:“介白来函,知桂辛自南来。”所谓“欲归从文慎于乡里”云云,恐只是一时托词。本年底,东三省总督徐世昌即奏请将朱启钤调东差委,内称:

兹查有开缺请假修墓民政部外城巡警总厅厅丞朱启钤,器识宏远,办事勤能,前随臣世昌创办京师巡警,力果心精,不畏劳怨,成效昭著,蒙恩简授斯职。今请假开缺回籍修墓,尚未销假。伏思东省要政需人,如垦务、界务、边务之类,皆关紧要,合无仰恳天恩俯准,将该厅丞调东差委,以收得人之效。(上册,86页)

清廷签批“著照所请”。1908年后,在徐世昌举荐下,朱启钤先后任东三省蒙务局督办、邮传部参丞上行走、津浦铁路北段总办等职。以办事得力深获赏识,徐经常夸赞“桂少爷勤恳”。刘宗汉则以为“当时尽管桂老在袁[世凯]手下工作,但政治上仍然是瞿党,与袁貌合神离”(《回忆朱桂辛先生》)。民国后,袁世凯就任临时大总统,朱启钤为津浦铁路督办,出任交通总长,后改内务总长,实已成为“袁党”重要成员。

袁世凯(1859-1916)

1911年,朱启钤曾乞假返湘,前往看望瞿鸿禨:

三月,乞假回湘。其年启钤督修津浦路,往来山左,见青岛之风土而乐之。谒文慎及太夫人,力陈长沙乱象之深,以出游为得计。八月下旬,武昌举兵之讯到,长沙一时扰乱。启钤滥缘时会,忝窃名禄,不获亲往省视。(《姨母瞿傅太夫人行述》)

此即“辛亥最后拜别文慎之日”。刘宗汉引录瞿同祖(瞿宣治子、瞿鸿禨长孙)语:“袁世凯拉拢桂老成功,桂老逐步转为袁党后,据说瞿对他颇为不满。”(《回忆朱桂辛先生·后记》)据叶恭绰对朱家后人之说法,反而认为朱启钤与袁世凯的关系是“很微妙的”——

袁重用他,除了他的才干外,也是为了牵制瞿鸿禨的势力,瓦解其他反袁的势力。袁用他,实际是把他当作瞿的人质。袁确实也重用了他。袁垮台后他不再参加政府内阁,当时有不少人组阁时都找过他,他都拒绝了。这是“不事二主”的意思。这些事,他在世时不愿意谈,也不愿意为自己洗刷。我们当时和他共事的人都知道他有难言之隐。

刘宗汉认为叶恭绰之说“有道理”,并沿这一思路,确认“桂老是袁党,但他不是袁党的嫡系,而是由敌对的瞿党分化过来的非嫡系人物”,“他在和袁的关系中有很大的精神创伤,自袁倒台后,他绝口不谈同袁的关系,更不说袁的好话”。朱、袁关系,横跨清季、民国,需要综而论之,结合《朱启钤年谱长编》汇集、披露的材料,袁世凯是否一面重用他,一面对他或是“监视”,或是“放在最容易受伤害的地方使用”,朱本人又作何表现和反应,还可以进一步讨论。

(三)朱启钤与“新党”的交往

1962年2月3日,瞿宣颖写信给朱启钤,建议续补《蠖园年表》,专门表示“附带我要说明一点”——

先父于乙未以后、丁酉以前,在京与康、梁诸人是有往还的,因而也被认为京僚中的进步分子,您对于这一点觉得与先父平日言行不符,而不知非也。先父与陈右铭父子[陈宝箴、陈三立]至交,所以受他们的影响颇深。与岑西林[岑春煊]的结合亦始于乙未[1895]、丙申[1896]之际。维新派之中,张菊生[张元济]的关系是一直不断的。陈右帅、谭敬帅[谭继洵]都是先祖同年,刘艮老[刘人熙]是先父同学。作为一个有爱国思想的封建士大夫,热心变法运动,是极自然的事。康、梁主张君主,志同道合本不足为奇。

保荐康梁,确是事实。不过究竟在什么时候,采什么形式,先公从没有对我们透漏过丝毫。只在对客隅坐的时候,微窥谈话的语气,得以体会一些。康的话纵使有些过分,按他晚年与先父往还交谊来判断,绝非无故。而且不是康一人说如此,梁也亲口对我说过,其时先父已经去世,梁与我也并不够深谈的程度,其所以自动提起这句话,足见他的印象甚深。如果深入探讨当时的思想倾向及政治内幕,这些都值得考虑。(下册,1179-1180页)

此处“先父”,指瞿鸿禨而言,“乙未以后、丁酉以前”,即1895至1897年,所欲着力说明者,在于瞿鸿禨与晚清趋新士人的密切关系,乃至有过“保荐康梁”的举动,以证明其为“京僚中的进步分子”。此说未必确当,但对于我们理解戊戌前士人的交游形态、思想倾向及“政治内幕”,实有提示意义。

刘人煕(1844-1919)

瞿鸿禨隶湘籍,其家族与戊戌变法前后的“湖南维新派”也有过很多交集。瞿宣颖信中说:“您还不知道谭复生[谭嗣同]和我们家里关系也不浅呢,所有浏阳的几位急进派——刘艮生[刘人熙]、欧阳节吾[欧阳中鹄]也是从小就很亲密的,唐佛尘[唐才常]到我家正是欧阳的推荐。只是由于后来遭际的变化,有些成为陈迹。”按,对于这一层“关系”,朱启钤未必“不知道”。据《姨母瞿傅太夫人行述》:

方启钤居蜀幕时,与唐君才常最相得。唐君,谭壮飞之友也,治经史掌故,恒具创见。启钤得外舅陈松生先生随使英法时之遗书,粗闻以制造致富强之说,时举以相絮聒,故两人扺掌谈天下事,颇骇当时俗论。

“唐君”,即唐才常,湖南浏阳人,长沙岳麓书院肄业。1891年冬,应四川学政瞿鸿禨之聘入幕,“抵成都,入居学署,任阅卷兼教读”(唐才质《唐才常烈士年谱》)。朱启钤时亦随瞿鸿禨赴川。瞿同祖应刘宗汉之请,补充史实说:“桂老在瞿鸿禨四川学政幕中阅卷时,唐才常正在瞿家教家馆,桂老因此和唐相识定交。”(《回忆朱桂辛先生·后记》)

“陈松生”,岳父陈济远,字松生,湖南茶陵人,曾任清朝驻英、法、比使馆参赞,其女陈光玑为朱启钤原配夫人,1897年病卒于四川泸州。

唐才常与谭嗣同并称“浏阳二杰”,甲午后主张变法,领导湖南维新运动,戊戌后在上海组织自立会,策划“勤王”起事,1900夏汉口自立军机关被湖广总督张之洞破获,被捕就义。朱启钤与唐才常有很深的交谊。据其自记,“闻北方义和拳之变,辇毂震惊,亲友遭乱者纷集沓来,儳焉不可终日”(《蠖园年表》)。刘宗汉回忆说:

桂老和庚子时被张之洞杀死的唐才常也有较密切的往来,唐是他在四川时的好友。桂老晚年在看一本讲到唐才常的书时,曾对我说这是我的朋友,被杀死了。我很难过。(《回忆朱桂辛先生》)

唐才常(1867-1900)

辛丑回銮后,朱启钤应瞿鸿禨之召入京。在上海主办《中外沪报》的汪康年为“文慎门下士之夙邀赏拔者”,也是瞿党中坚,1903年致朱启钤与张缉光一函,论及时政,并嘱托上呈瞿鸿禨:

昨见报载,袁[世凯]拟国家官银行,亦以天津官银行为本行,此事实可怪诧。此系户部之事,何得让之疆臣?且如此,则袁于兵权之外,又握大利权,且得邮权,意欲何为?弟谓为国家计,为师座(原按:谓瞿相国)计,此事当再三审察,如欲任其大成,当一切听之;若以为不可,则宜预为阻遏,否则事权尽在一人,一旦祸发,悔将奚及!请两兄即将此函转呈师座,以备葑菲之采。(上册,55页)

刘宗汉已引及此函,而谓“可以看到桂老作为瞿的亲信与袁周旋的政治立场,袁在北洋非常重视情报工作,对瞿的动向、桂老的反袁政治态度,不可能不知道”(《回忆朱桂辛先生》)。除“袁拟国家官银行”外,汪康年在“伍秩庸[伍廷芳]星使接议商约”“东三省开为口岸”“处置新党”“改服色”等重要事情上续有献替(上册,56、58、62-63页)。结合朱启钤方面材料来看,他在入京后一度充当汪康年与瞿鸿禨之间的传声者,复函也时常透露京师信息,如“苏子熙[苏元春]调动”“日俄构兵事”“潘侍御庆澜上折劾张[之洞]、袁[世凯]不应奏废科举”“江苏抚臣恩寿进呈《圣谕象解》”“恩寿拿爱国会事”“户部被毁,四恒被挤”等等,不一而足。但不久后,他奉派大学堂译学馆事,即以“筹备一切,触手皆在困难之境,京师办事,固非能由我思想本我面目所可为也”,“故终日为学堂事所缚,不能去湖上,政界消息絶寡闻”为理由,对汪康年的要求多以消极应之——

下走媚骨不全,拙于进取,江南物竞大邦,揆之天演公例,尤不我容,何如老作幕客?转觉言论自由,亦鸠藏不为鸿笑之道,兄谓如何?

兄来函所陈各事,均将原函送至湖上(瞿鸿禨)呈阅,弟既不在左右探讨,即函中所说要义,恐其阅书亦不能得事之原委,如所谓义勇队、教育会及海上诸人之行径等事。非弟不问世务,实怪我朝廷政府均恋山林享受,弃絶世界,我辈絮聒其旁,有何悦耳娱目听受?即使强言慰藉,假意咨嗟,究于国事何补?(上册,54、60页)

回信中尽管表示“知公盼我复音甚急”,但其间流露者更多是守拙、推却的意态。实际上,如前所述,差不多同时,朱启钤在京与徐世昌开始频繁交往,次年(1904)即辞译学馆职务,而转投北洋,往天津办理习艺所事业了。他与汪康年亦渐行渐远。至丁未政潮发生,瞿鸿禨获咎之由,即以“私通报馆”为大端,而朱启钤论其事,也只是以“文慎柄政,上海舆论于政府措施抨击曾无假借,而文慎访问得失,未尝不虚怀以听焉”含浑言之(《姨母瞿傅太夫人行述》)。

1939年,汪康年胞弟汪诒年编成《汪穰卿先生遗文》《汪穰卿先生传记》两种,赠寄朱启钤,后者“展卷摩挲,百感交集”,此时瞿、汪皆已成故人,回首前尘,不能无慨——

回思当日,追随骖靳,抵掌盱衡,其忧国之深,瞻言之远,凡在朋僚,无不钦服。何意日斜庚子之后,遂见群龙海水之灾。我辈白髪余生,丁兹世变。会合无期,祗益山阳邻笛之感;前尘若梦,何限汉南移柳之思。穰翁之闳识孤怀,亦当稍白于后世,此固确然无疑者也。弟以衰迟,久疎世事,惟于故人文字曾未忘情,风雨晦冥,关河契阔,相存之雅,中心藏之。(下册,1028页)

汪康年(1860-1911)

“其于文献之功,可谓至伟”

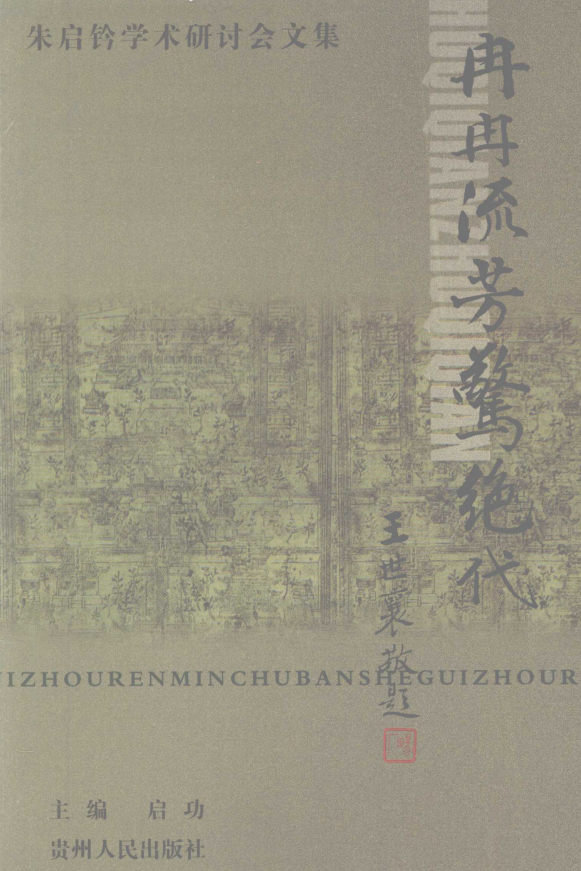

朱启钤在退出政坛后,除尽心于山东中兴煤矿经营和北戴河海滨开发,在文化事业上,主要从事古代建筑和工艺美术史研究,叶恭绰《蠖公八十寿诗》有句云“考工好致通经用,将作能钩大匠沉”,自注:“公研求历代建筑营造,钩深导窾,若有神悟。所搜集资料凡数万言,所阐述凡数十万言,承学之士资其膏沫,以为标榜羔雁者颇众,公不校也。公以此驰誉国内外,言吾国古代制作者,咸推为祭酒焉。”(下册,1108页)有学者指出“朱氏的旨趣首先是以整理我国古代的科学技术有关方面的资料为主,因我们劳动人民长期积累的技术资料,比如古建筑和园林营造技术(《中国营造学社汇刊》)、髹漆工艺(《髹饰录》)、丝绣技艺(《存素堂丝绣笔记》《存素堂丝绣录》《女红传征略》)、用具小工艺(《存素堂校对几谱三种》)等,易为一般专讲学术、政治、文章的人多所忽略的,但经过他努力校刊整理和发行,客观上起到了保存和发扬祖国历史文献资料的积极作用,是难能可贵的。”(杨祖恺《评价朱启钤整理的几种历史文献》,《冉冉留芳精绝代——朱启钤学术研讨会文集》,248页)可知其对于古建筑营造技艺、传统工艺美术的独特鉴赏眼光,在相关历史文献的收集整理方面,也体现“务为前人所不为”的工作取向,故而多有成就。今读《朱启钤年谱长编》,又有一些新的感触,觉得朱启钤在“黔南文献”和“政协文史资料”两方面的贡献及价值,尤其值得一说。

启功主编:《冉冉留芳精绝代——朱启钤学术研讨会文集》,贵州人民出版社,2005年

(一)黔南文献

朱启钤是贵州开阳人,但因种种客观原因,终其一生,未曾到过贵州,他关心桑梓,一直有着浓厚的乡土情结。据刘宗汉言,“先生注意收集、整理、刊印贵州文献,是从1926年开始的”(《朱启钤先生的贵州情节》,《冉冉留芳精绝代》,45页)。当时夫人于宝珊突然中风,且“病势转剧”,朱启钤在天津蠖园一面照料夫人,一面“裒辑遗文,网罗散佚”,致力于外祖父傅寿彤为中心的贵州乡邦文献的整理工作,相继刊印《澹勤室诗》(傅寿彤)、《芋香关诗》(杨文照)。1933年开始纂修《紫江朱氏家乘》,1935年完稿刊行。1943年始,朱启钤计划刊印《黔南丛书别集》,又汇辑明清两代游宦贵州者诗文,共一百五十二家,成《黔南游宦诗文征》一书。同时还有编纂《贵州碑传集》的构想,自1944年“发愿搜辑贵州碑传”,次年秋“已近数百篇(清代尤多)”。至1940年代中,贵州文献收集已蔚为大观,著录为《紫江朱氏存素堂所藏黔南文献目录》,分“黔人著述”和“黔省地方史料”两类,总计约四百种。1948年移居上海,将目录通过叶景葵交合众图书馆馆长顾廷龙,后油印百部,流传于世。1953年秋,经王世襄协助,所藏“贵州文献及普通图籍”捐赠北京图书馆。1957年,又将《黔南丛书别集》等七十八册图书及散页百份捐赠贵州省图书馆(下册,1125页)。

朱启钤辑:《黔南游宦诗文征》全25册,贵州人民出版社,2023年

据刘宗汉总结,朱启钤搜集贵州文献,大体有三个途径:一是旧书商人的送货;二是朋友提供;三是通过与贵州地方人士的联系,从贵州获得有价值的文献资料。如1942年作朱逢甲《间书》稿本识语:

《间书》一卷钞本,自赠太常寺卿贵州候补道于钟岳家得之……近岁余搜求黔南文献,书肆乃捆载其家藏故帋并残蚀不堪触手者归之。余既为一一整比,择其有关其家乘及吾黔地方史料,各从其朔矣。……兹所谓《间书》,虽杂采古今史事,而当时时事亦藉以保存,固亦近代文献所系,非独为存其人焉而已。(下册,1053页)

另据瞿宣颖1945年1月9日记:

昨日蠖翁来,以贵阳陈氏新刊杨龙友《洵美堂集》三册见示,行款大小,全仿明刻。此书久不流传,莫郘亭(莫友芝)憾未之见,今新刊之板已燬,传世亦复无多,亦书林一重要故实也。(《瞿兑之日记》,282页)

唐雪康辑录《瞿兑之日记》,上海人民出版社,2025年

以上可见其多方搜求乡邦文献之一斑。朱启钤自谓“念表章吾黔文献,是余宿昔私愿”,1943年《训真书屋遗稿》整理付梓,是另一好例。据《训真书屋遗稿叙》:

黄再同侍讲丈[黄国瑾]殁于光绪辛卯,及今五十三年矣。先是遗孤尝辑刊《训真书屋诗存》二卷于长沙,刊成未及印行,而遭多难,世无知者。访求历岁,始于燕市购得一本,验其校改笔迹,知出其女夫苏厚龛[苏舆]邮部手。又末叶有增补一首,则其孤本甫[黄厚成]孝廉所录也,意即本甫箧衍流落市上者,裔绪凋零,不堪重问。

去年上海叶君揆初[叶景葵]书来,忽以收得《训真书屋杂稿》四册见告,为之狂喜,急属其录副见示。见眉端有识语,似出缪艺风[缪荃孙]手,询其踪迹所自,则常熟瞿君[瞿启甲]所藏也。揣其初必从手稿辑录而成,或本未成篇,或几经窜改,展转迻录,深费爬梳。乃属表弟瞿君兑之任校勘之役,稍去其枝蔓,而疑者阙焉,与《诗存》合为一编,署曰“训真书屋遗稿”。经始于壬午之冬,越半岁而葳事,排印舛缪仍所不免,然厘然可读矣。(下册,1055-1056页)

按黄国瑾(1849-1891),字再同,贵州贵筑人,黄彭年次子,光绪二年(1876)进士,翰林院编修,曾任国史馆纂修、会典馆总纂,主讲天津问津书院,娶傅寿彤二女傅宝琼,为朱启钤二姨丈。其人工诗文,精考证,丰于著述。逝后,子黄厚成(字本甫)、婿苏舆(号厚龛)整理遗稿,得《训真书屋杂存》若干卷,其家藏书于光绪末年散出,叶昌炽《缘督庐日记钞》光绪二十四年(1898)四月二十日条云:“黄本甫来谈,再同遗书以二千八百金归之厂肆。”至1940年代,朱启钤收得黄氏《诗存》《杂稿》多种,合而为一,汇编为《训真书屋遗稿》,并请表弟瞿宣颖任“校勘之役”。1943年5月,《训真书屋遗稿》收入《黔南丛书别集》,由“紫江朱氏存素堂”刊印。瞿宣颖跋语:

承蠖公之命,谋与《诗存》并付印行,以广流传。蠖公既毅然任之,使濒亡之书复行于世,其于文献之功,可谓至伟,岂止为乡邦戚党之私而已?

贵筑黄国瑾再同:《训真书屋遗稿》,紫江朱氏存素堂民国三十二年(1943)刊

朱启钤与贵筑黄氏遗稿的故事的还有下文。1959年,黄国瑾之父黄彭年的《陶楼诗钞》作为《黔南丛书别集》之一刊印,续写了“表章吾黔文献”的佳话,而这一次合作“审订”该稿者,还是瞿宣颖。朱启钤作《陶楼诗钞识语》:

甲午仲春,中央文史馆濮绍勘君过访,告余曰:“最近发现贵州黄子寿先生手写日记四十余册,为其文孙襄成字君伟[黄襄成]所保藏秘本。君伟现已卧病在床,家属将以此捐献政府,希望畀以文史馆位置。素知我公搜罗贵州乡邦文献,敢以奉闻。公若有意于此,愿为致力说合。”余答曰:“黄寿老,吾先君之师,又为至戚也。君伟为吾姨丈再同先生胞侄,其先人秦生[黄国瑄]为畿辅循吏,民国三年出任四川巡按使,渊源至深,非止桑梓之谊。”昔年余校勘再同丈《训真书屋遗稿》,杀青既竟,遍赠乡人,曾向君伟询问其先世遗著可否汇人《黔南丛书别集》,彼仅以章式之[章钰]集资刊行之《陶楼文钞》相示,并谓尽在是矣,其他著作均在长沙堂兄黄厚成手中。

兹就钞存《陶楼诗钞》四卷《外集》三卷,倩吾表弟瞿蜕园为之审订。再同丈遗稿,廿年前本出自蜕园订正,方付刊行,此编关于国故乡献尤巨且长,倘或观成,何幸如之。(下册,1143-1144页)

黄彭年(1823-1891),字子寿,号陶楼,道光二十七年(1847)进士,翰林院编修,掌教西安关中书院、保定莲池书院,佐骆秉章、刘蓉幕,官至陕西、江苏、湖北布政使,主纂光绪《畿辅通志》。其人致力兴学,“陶成士类”,以经世思想影响一批学人,《清儒学案》将他与弟子王仁俊、许克勤、吴寿萱列作“陶楼学案”,更有学者直接定名为“陶楼学派”,认为“此派为学,无门户之见,折衷经术,体用兼赅,倡导实学”(黄益整理《陶楼诗文辑校》,齐鲁书社2015年,“整理说明”)。黄彭年去世后,章钰等人应其子黄国瑄之请,编辑《陶楼文钞》十四卷,于民国十二年(1923年)刊行。

黄襄成,字君纬,黄国瑄之子,黄彭年之孙,为黄氏家藏文献的主要保藏人。1950年代,北京师范大学图书馆从其处购入一批黄氏藏书,“大约千余部,精华部分为黄氏及其亲友的著述稿本、抄本及批校、题跋本,共三十余种,其中十余种为黄氏手稿,弥足珍贵”(《贵筑黄氏手稿辑存》,广西师范大学出版社2024年,“前言”)。另外尚有零星散出者,如国家图书馆藏《黄陶楼日记》手稿四十七册,据黄襄成题识:“是本旧藏长沙寓次,中遘辛壬之变,湘城乱亟,书画多见毁损,伯母傅太夫人乃挈劫余避之海上……壬申冬,奉调旧京,此残帙敝簏亦遂携与俱北。治事之余,渐得启视,则此数十册委积诸箧中,鼠螙所伤,几有不复可辨者。先人手泽,零落至此,可愧也已。”(《黄陶楼先生日记·题记》)可知1932年黄襄成始对家藏遗存整理重装,他非常珍视这批黄氏先人的手泽,不愿轻易示人。

北京师范大学图书馆编《贵筑黄氏手稿辑存》全12册,广西师范大学出版社,2024年

黄彭年著,樊长远等整理《黄陶楼先生日记》,凤凰出版社,2020年

至1950年代,黄襄成有意将黄彭年日记“捐献政府”,借此谋取文史馆位置。朱启钤当时表示:“文史馆绝不能收容笃疾之人,且彼昔曾依附权门,犹为众所属目,行老亦爱莫能助。遂以原书返还其家,我只属濮君逐日至彼处细审日记,编一年谱,或将其记中古近体诗录出,以备继再同丈遗稿印入《黔南丛书别集》。”(下册,1144页)按“行老”,章士钊,时为中央文史研究馆馆长。此事未果,但促成了《陶楼诗钞》的编印。此稿源头混杂,编排零乱,“君伟手钞《陶楼诗集》四册,据其自记,全从日记中录出;其别集则从秦生丈所存卷册钞附若干首,并未分卷,且日记本虫蚀部分断简残字无从辨证之诗,只以失题纪之,以待旁证”。朱启钤再次想到了表弟瞿宣颖,请其来京“审订”书稿。据瞿宣颖《陶楼诗钞序》:

余既久住江南,顷复北游,重寓蠖公京邸,出是编属为勘定。行踪倏忽,齿髪渐衰,已无能为役。然蠖公年将九十,犹勤勤若此,其敢诿谢而不缀一言乎?当世宏达,或有取焉。公元一九五九年七月,瞿蜕园。(下册,1147页)

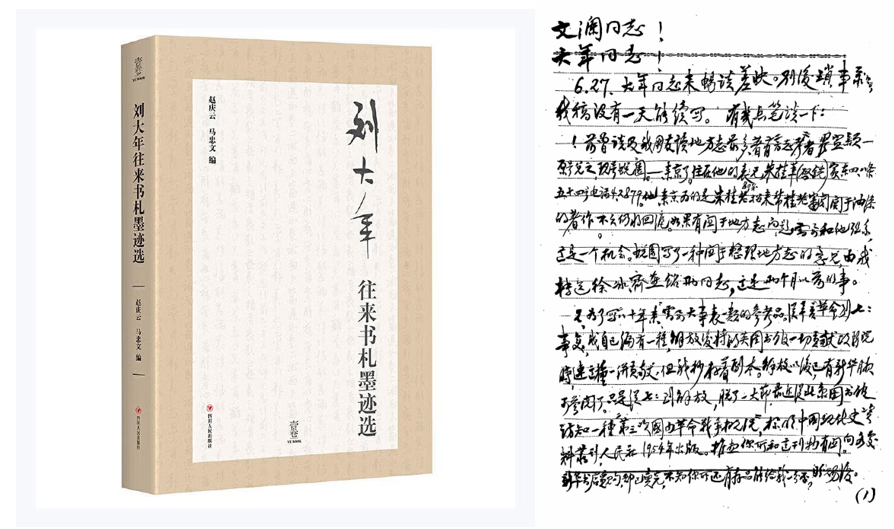

1959年7月13日黄炎培致书范文澜、刘大年,也论及此事:“前曾谈及我朋友读地方志最多、著有《方志考》者,瞿宣颖——原号兑之,现号蜕园——来京了,住在他的表兄朱桂莘(启钤)家,东四八条五十四号,电话42879。他来京为的是朱桂老(八十九岁)招来,帮桂老审阅关于油漆的著作(《漆书》),不久仍将回沪。”(《刘大年往来书札墨迹选》,7页)1960年1月,经瞿宣颖手订,《陶楼诗钞》四卷定稿,交付油印。

赵庆云、马忠文编:《刘大年往来书札墨迹选》,四川人民出版社,2021年

(二)政协文史资料

1951年7月29日,中央人民政府政务院文史研究院成立,符定一受聘任第一任馆长,叶恭绰、柳亚子、章士钊为副馆长。1959年10月,章士钊继任中央文史研究馆馆长(下册,1102、1148页)。在当年4月全国政协三届一次会议闭幕会后的茶话会上,时任全国政协主席周恩来发表了倡导文史资料工作的讲话,提出“希望过了60岁的委员都能把自己的知识和经验留下来,作为对社会的贡献”。之后,全国政协“文史资料研究委员会”迅速成立,由时任中国科学院近代史研究所所长范文澜担任主任委员,李根源、王世英、杨东莼、申伯纯、顾颉刚五人任副主任委员,王伯祥、章士钊、吕振羽等四十人为委员,无一不是社会各界名流或史学界名家。资料征集工作有组织有计划地进行,至1960年1月,第一辑《文史资料选辑》由中华书局出版,内部发行。

中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究会编:《文史资料选辑》第一辑,中华书局,1961年

朱启钤为中央文史馆馆员,全国第二、三届政协委员。在《朱启钤年谱长编》中,未见他与“人民政协文史资料工作”有直接联系的记载,但通过章士钊的渠道,他的历史记忆和历史解释进入了很多收在《文史资料选辑》的文章中。据刘宗汉言,章、朱启钤交谊“不是从北洋政府开始的,而是从清代戊戌变法时代开始的”,后来彼此政见不同,二人有时甚至分隶南、北两个政府,“但60年来交谊往来,却持续不断”。他并忆及章士钊晚年请朱启钤审阅“回忆性文章”的细节:

章士钊先生当时经常写一些回忆性文章,发表前,也要送朱启钤先生提意见,并将朱先生的意见吸收到自己文章中来。记得章先生写过一篇回忆沈荩的文章,其中提到的一种秘密处死方法“打加官”,就是朱先生在签注中告诉他的。(《有关朱启钤先生史料的几点补正》,《北京文史资料》65辑,127-129页)

按,此文应即《疏黄帝魂》第四十一篇《祭沈荩文》(1961年10月),文中录有朱启钤关于“或传荩被箠死于刑部慎刑司”的解说,附言:“朱君笃老康强,善记往事,辄为濡笔录之。”(《辛亥革命回忆录》第一集,文史资料出版社1981年,299页)复按章士钊《同兑之寿蠖公开秩百岁》,有云:“忆昔论交岁辛丑,北徵半道奇耕耦。二十世纪第一年,过从周甲古稀有。中间事变牵人往,我象南箕公北斗。暮年合辙非偶然,十载联床镇相守。”(下册,1168页)则章、朱订交当在辛丑年(1901)。其时朱启钤奉姨丈瞿鸿禨令,送瞿眷自湘北上,旅次武昌,章士钊任朱家西席,教授朱启钤长子朱沛,瞿宣颖也于此时“始习泰西文字,与同学俊豪章君行严辈朝夕切磋,见闻益富”(上册,41页)。同祝寿诗还有“蟠胸掌故渺无涯,万应不辞大小扣”之句,也就是说,朱启钤胸中有无数历史掌故,对章士钊大小各色问题都能给以满意答复,今见章文多有引“蠖称”“蠖语”等言,此亦即二人“暮年合辙”之一幕。

章士钊(1881-1973)

1961年11月,章士钊、周叔廉往访朱启钤,章以《书赵智庵》一文请正,后者阅后为补史实。章士钊记其事:

蠖公九十生日,贺客一百零一人,余与遐庵[叶恭绰]、叔廉咸在。余挟文与俱,客多,无法展示。越日而往,客惟叔廉相陪,蠖急促阅文毕,慨然言:……蠖语至此,叔廉有事他去,余亦浩然有归志,遂杂录其语而退。”(《文史资料选辑》第三辑,1985年)

按,“赵智庵”,赵秉钧(1859-1914),与朱启钤在清末巡警部时期即为同事。朱谓:“新官制行,巡警部改为民政部,……以肃王善耆为尚书,左右侍郎仍旧。我与智庵指臂相联,依然如故。”关于赵秉钧之死,“人只知为项城所贼,其详情莫得而闻”,章士钊为此专门往询朱启钤,而将所得录入文中——

以朱启钤蠖公与智庵同僚稔熟,当能深知内蕴,因发缄询之,蠖公书示如下:……蠖公言词质实,了不为项城讳。此公暮年坦率,不肯以私害公,语堪垂后,吾甚倾服。

蠖公叙述甚详,足见智庵一生轮廓。夫智庵者,项城之智囊也,缘参预秘密过多,致以猜忌殒身,可为一叹。外间甚至传说:光绪帝先西后一日而殁,亦与智庵之毒辣手段有关,此蠖公指为无稽,吾乃存疑不问。

关于此一大历史关节,章士钊以为朱启钤“暮年坦率”“叙述甚详”,此外还听说不少趣闻掌故,文中多记“蠖公复告余一趣事”“蠖公此说甚有趣”等语,可见二人往还,大有“大叩则大鸣,小扣则小鸣”之默契与谐乐。

赵秉钧(1859-1914)

1906年,保皇党人梁铁君(别名梁尔煦)受康有为指派入京谋刺慈禧,为人告密被捕,化名“吴道明”受审,坚称仅探听光绪近况,最终遭袁世凯下令毒杀,为晚清一大要案。梁铁君之子梁元(字蕴侯)与章士钊为连襟(梁妻吴亚男,为章妻吴弱男之妹),1961年章氏在香港见梁元时,得一记梁铁君案文稿及若干遗札手卷,遂成《吴道明案始末》一文,据其记述:

今阅梁文,追怀往事,事阅五十余年,亦在若茫若昧之间。又知梁文所指外城京厅,当时厅丞为吾友朱君启钤,或者朱知此事綦详,拟往就询一切。不谓朱见梁作,恰有同感,寒暄甫接,滔滔为余缕述办案经过,而却不知吴道明究为何人。(《文史资料选辑》第十八辑,1961年)

章士钊由梁文激发兴趣,走访当年在外城巡警总厅经办此案的朱启钤,并有函请回忆吴案始末:“弟此次至港,得了一些吴道明的材料,拟草成一文,而公所写办案经过存在我处的纸片,一时竟找不着。因公所知实为第一手材料,势不可少,拟请抽暇重述一通,即零星记在纸片上亦得。”(下册,1176-1177页)

章士钊从朱启钤处取得不少口述材料,无疑是研究此案的珍贵史料。不过,此类所谓“第一手材料”仍需先审其性,而后用之。当代学者综合新旧史料,再考“梁铁君案”,即指出“章士钊对康有为有许多成见,所见到的材料又有限,因而他的论述不但有失偏颇而且错误较多”,且当事人回忆亦有不可凭信之处,如“朱启钤认为至迟到1906年8月20日梁铁君一案‘当无不勾当竣事’,即梁至迟于8月20日之前就会被处死,朱的说法纯为主观臆测不可信”,结合康有为函札和当时《中华报》报道,梁死于1906年9月1日应较可信。再如梁铁君赴死情节,康有为说“袁世凯亲鞫之,君面数其背上卖友之罪,袁世凯令四将陪饮而杀之”,朱启钤认为袁不可能亲讯梁铁君,并且梁到津未受审讯迅即处死,“然而朱的说法都非亲见,而是推断,并不可信”(参看李永胜《戊戌后康梁谋刺慈禧太后新考——以梁铁君案为中心》,《北京大学学报》2001年第4期)。

叶恭绰(1881-1968)

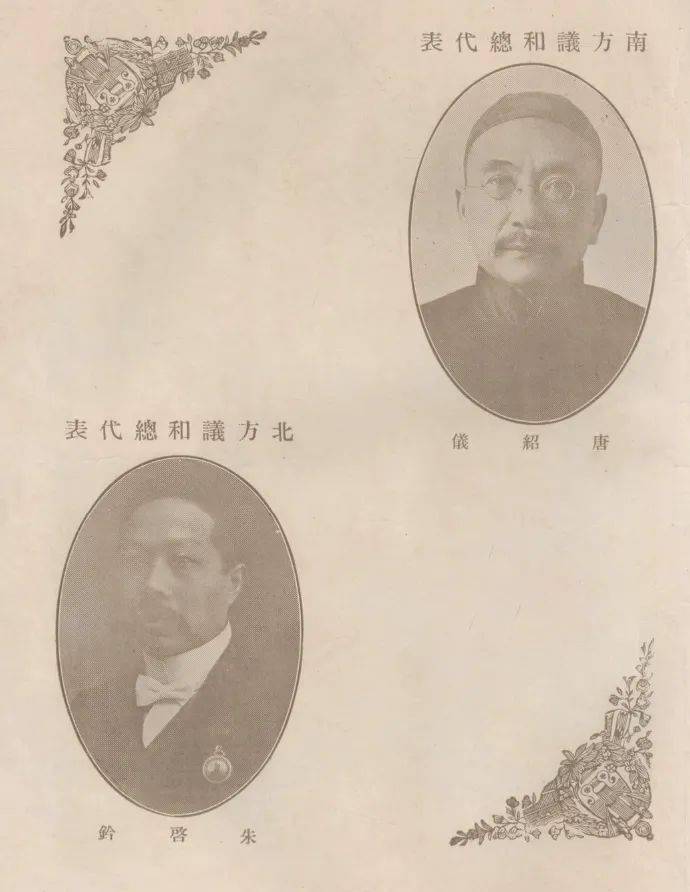

“北方议和总代表”朱启钤(1919年)

朱启钤是1919年南北和平会议的北方总代表,《朱启钤年谱长编》中“中华民国八年”条也是全书中体量最巨的一年,几占上册篇幅之半,而内容多数关于“南北议和文献”(上册,477-758页)。1960年代初,叶恭绰撰有长文《一九一九年南北和议之经过及其内幕》,也得到朱启钤“参稽资证”,文末附录其《关于南北和议事复叶遐庵》,内云:

关于一九一九年南北和议一事,距今已四十余载,更以年老健忘,回溯旧影,十不及一,寒舍所幸存之残档,亦属零篇断简,不能首尾衔接。今承遐翁[叶恭绰]以超然之态度,本传信之方针,记述成篇,以供史学家之参考,并承参稽资证,仅就我所能回忆者,说明于后(偏重在吴鼎昌庚电一事),聊作补充,容或尚有出入之处,尚希有关方面谅恕为幸。(《文史资料选辑》第二十六辑,1963年)

朱函表彰叶恭绰是以“超然的态度”“传信之方针”来写回忆文章,但也承认自己“年老健忘”,所述史事“容或尚有出入之处”,很能反映“文史资料”工作的两面性质。约略同时,瞿宣颖写信怂恿朱启钤撰著个人回忆录,也谈到了如何来写“文史资料”的问题:

《文史资料》,我在此间政协也是参加工作的一员,自己也写了一点。就我所体会的,我们笔底下,固然不可强为粉饰,致涉阿私。但,尤其重要的是:也不能按今天的要求来要求以往的人,更不能离开当时的环境条件,反致失实。如果专就我们所亲闻目睹的事,据实而书,不必预存隐讳避嫌之意,自然于心安,于理得,政府所希望的也正是如此。(下册,1178页)

关于“传记文学”的虚构本质和阐释策略,钱锺书有过名言:“自传就是他传,他传就是自传。”我又想到胡适当年劝梁士诒写自传,也清楚了解此类“箭垛式人物”自述文字的多义性,但他自信“有训练的史家”能够用合适的“方法”处理史料——

我有一次见着先生,我很诚恳的劝他写一部自叙,因为我知道他在中国政治史与财政史上都曾扮演过很重要的脚色,所以我希望他替将来的史家留下一点史料。我也知道他写的自传也许是要替他自己洗刷他的罪恶;但这是不妨事的,有训练的史家自有防弊的方法;最要紧的是要他自己写他心理上的动机,黑幕里的线索,和他站在特殊地位的观察。(《四十自述·自序》)

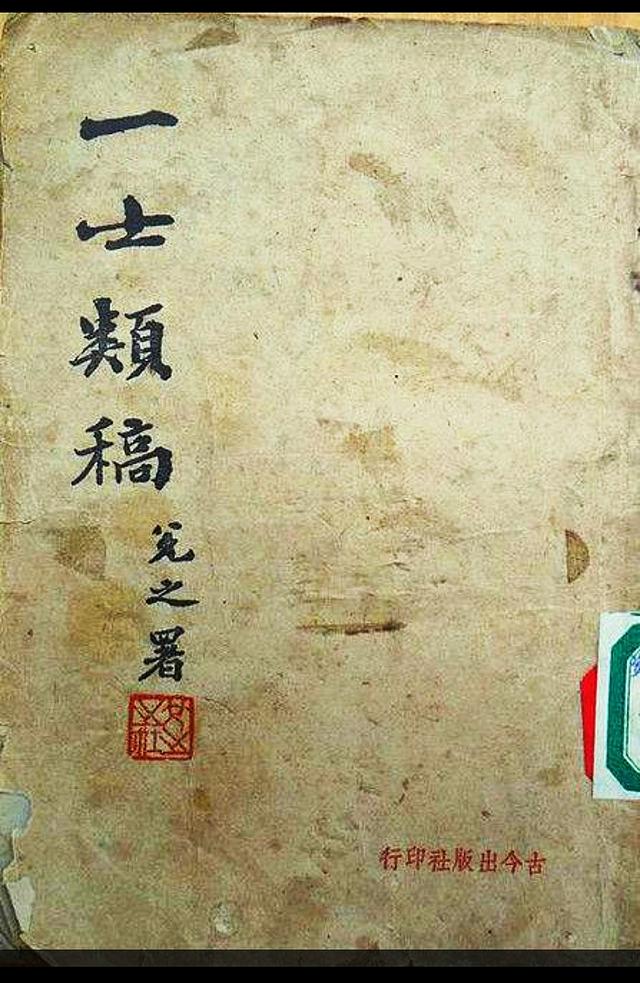

就文本性质而言,“文史资料”明显包含自述、回忆的属性,同时又是具有统一战线特点的近现代史料,具体表现在所谓“三性”(统战性、史料性、可读性)、“三亲”(亲身经历、亲眼所见、亲耳所闻)。虽然学术出身与胡适迥异,瞿宣颖也是一位深具“史家意识”的学人,他在早年论及“掌故学”,便要求“运用科学方法来治史”,他说:“所谓掌故学者,每被人看作只是胸中装有无数故事的人,则掌故之学,便失去真价值。所以既称治掌故,则必须根据实事求是的治史方法才对。”(《一士类稿·瞿序》)所谓“政协文史资料”,约略为新时期的“掌故学”,则这些从旧时代过来的老人们在历史书写中如何“记忆”与“遗忘”,也便成为了一个需要思量的问题。

徐一士著《一士类稿》,瞿兑之题签

1961年11月28日,政协全国委员会在北京政协礼堂为百位七十以上的老人举行宴会,以朱启钤为首,时年九十岁。周恩来作为主席倡议赋诗纪盛,叶恭绰有诗云“称觞同祝八千春,寿域分明集寿人”“四朝闻见成书早,九老篇章韵事新”(下册,1165页)。按,政协诸耆老年龄平均八十,百人则八千岁,故号“八千春”;“四朝闻见”,指南宋文人叶绍翁所撰笔记《四朝闻见录》;“九老”则出典自演义小说《兴唐传》中的“开隋九老”,即隋朝开国的九位重臣。像朱启钤这样的世纪老人,亲历晚清、北洋政府、南京国民政府、共和国,用以前的标准衡量,相当于跨越了“四朝”。新中国时期的文史馆制度、文史馆员的生存状态(如瞿宣颖早先“薄文史馆员而不为”,后又“急时抱佛脚”,下册,1176页)、政协文史资料的形成机制、写作者的心态与策略,在在值得注意。朱启钤是典型的寿命长,经事多、知识富、心思密之人,类似历史人物,我还能想到章士钊、叶恭绰、周叔廉等等,他们留下数量可观的文字著述,并深具价值,但需要“有训练的史家”运用方法,有所鉴别,然后利用,从而真正推进其人及其时代的研究。

(本文据在《朱启钤年谱长编》座谈会(北京大学高等人文研究院,2025年6月13日)上的发言修订而成。)