有哪些生物学上的事实,没有一定生物学知识的人不会相信?

人类最早的皮肤是黑色的?

猜猜这具一万年前的古人类化石是在哪里出土的?

非洲还是亚洲?

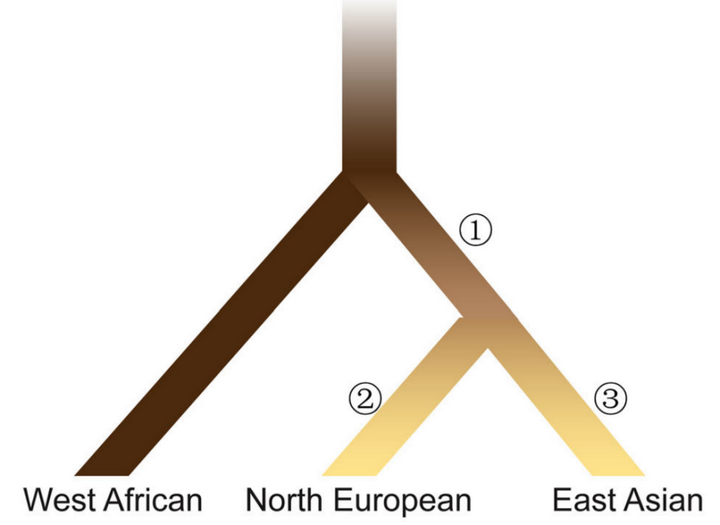

不不,它是来自英国—切达尔人(Cheddar Man)。根据 DNA 检测复原图,这位 1 万年前的欧洲先祖,竟长着深色皮肤与蓝眼睛!基因研究发现,欧洲人标志性的浅肤色直到 3000 年前才普及[1]。

事实上,120 万年前当人类褪去体毛后,深肤色就成为了“出厂设置”。非洲人群至今保留着最原始的 MC1R 基因(突变率<0.3%)[2],这个掌控黑色素的基因如同固执的守门员,拒绝让皮肤轻易“掉色”,黑色素合成机制在进化过程中几乎未曾改变。

但问题来了:如果黑色素是“出厂设置”,为何今天的人类肤色千差万别?

人类肤色的“调色板”:进化的平衡术

在漫长的进化史中,皮肤不仅是人体与环境之间的屏障,更是紫外线选择压力下的“生存密码”。科学家推测,大约 120 万年前,早期人类脱去厚重的体毛,直接暴露在赤道的强烈阳光下,强大的紫外线促使皮肤进化出深色,以抵御 DNA 损伤和突变的风险[3]。

5 万年前的大迁徙改变了一切。当人类走出非洲,阳光不再是生存威胁,反而成了稀缺资源。紫外线虽会晒伤皮肤,却是合成维生素 D 的钥匙——维生素 D 对强健的骨骼和健康的牙齿至关重要。

在阳光稀少的北欧,深肤色成了致命缺陷:过厚的「防晒衣」导致维生素 D 严重不足,佝偻病肆虐。于是自然选择启动紧急预案:通过基因突变,将肤色调浅,使皮肤能更有效地利用有限的紫外线。

东亚地区气候温和,日照强度介于热带与高纬度之间,既不至于让黑色素流失殆尽,也不需要像赤道居民一样保持深色皮肤以应对强烈的紫外线[4]。因此,东亚人的黑色素活性适中,既能适应温带气候,又能在阳光相对较少的环境下维持一定的维生素 D 合成能力。

这种环境带来的自然选择也塑造了皮肤屏障的特性:气候温和导致角质层成熟度低且较薄,皮肤虽然细腻、但较为敏感,受到刺激时容易应激生成黑色素;皮下脂肪较厚,虽然有助于保持水分,但也更容易导致色素沉积[5]。

在不同地理条件下,人类祖先的皮肤颜色随之调整,以在防护紫外线和维生素 D 合成之间取得最佳平衡。这一进化趋势一直持续了几万年,最终形成了今天全球各地截然不同的肤色分布。

肤色的进化并没有停在“白”或“黑”的极端,而是在人类生存环境的影响下,找到了适应不同地区的动态平衡点。黑色素的真正作用是什么?它又如何在现代人类身上带来新的挑战?

黑色素:皮肤的守护者,还是“叛逆者”?

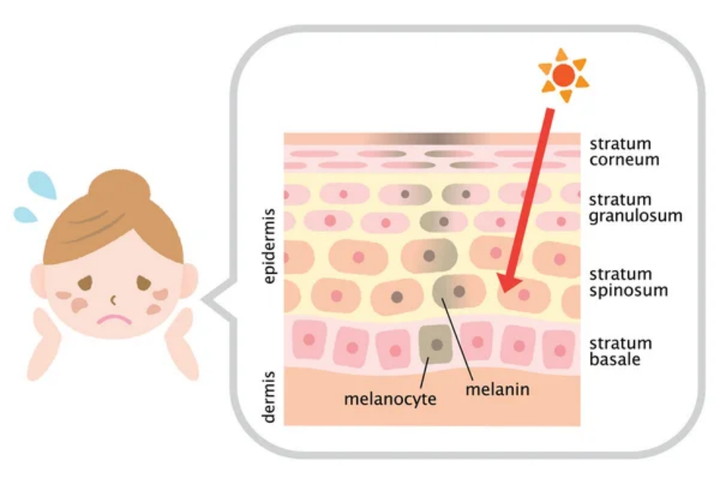

很多人把黑色素视为美白的“拦路虎”,但实际上,它是皮肤最忠诚的守卫。它不仅吸收紫外线,保护 DNA 免受损伤,降低皮肤癌风险,还能清除自由基,延缓皮肤氧化衰老,并调节皮肤免疫,减少外界刺激带来的伤害。

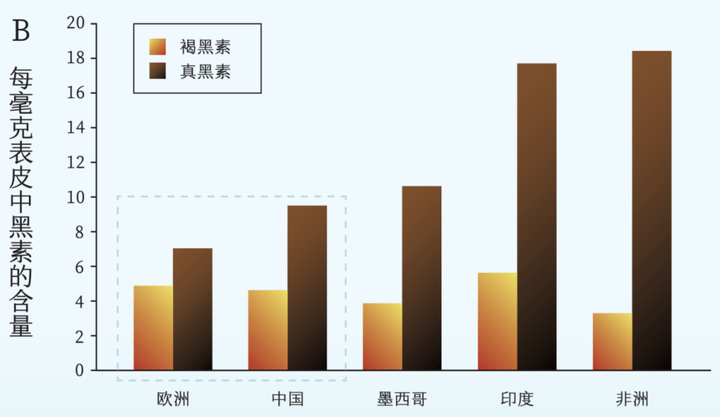

当紫外线穿透皮肤时,黑色素细胞会启动“紧急预案”,用两种“建材”搭建防御工事:深棕色的混凝土墙,能够吸收约 90%的紫外线。其主要由酪氨酸酶催化酪氨酸氧化并进一步聚合形成。由于其较高的光吸收能力,真黑素能够有效减少紫外线对皮肤细胞的直接损害,减少 DNA 突变的风险,从而降低皮肤癌的发生概率。褐黑素:呈黄红色至粉红色的 “半透明的磨砂窗”。它的紫外线吸收能力虽较弱,但能与自由基反应,调控氧化应激水平。然而,在受到高强度紫外线照射时,褐黑素可能会产生更多活性氧(ROS),从而增加氧化损伤的风险。

不同人群黑色素细胞数量相似,不同肤色正是由这两种“建材”的比例决定的。深色皮肤生产黑色素的黑素小体更大,含有更高比例真黑素,所以防晒能力更强,而浅色皮肤的褐黑素比例更高,因此更容易受紫外线影响。

这本是进化赐予的完美方案,深肤色抵御赤道烈阳,浅肤色捕获高纬微光。然而当它“应激失控”时会引发皮肤问题。过量紫外线:刺激黑色素细胞疯狂砌墙,形成晒斑;内分泌失衡打乱施工图纸,导致色斑分布不均;痘痘或者外伤等引发皮肤应激反应:让皮肤在修复时错误填埋色素。

讽刺的是,这些「施工事故」常源于主人的错误指令:熬夜时皮质醇飙升如同拉响错误警报,过度清洁则像拆毁防护墙的根基,滥用美白“猛药”则像雇佣暴力拆除队,连黑色素细胞这个“承重墙”也一并推倒。

正因如此,现代美白需跳出非黑即白的对抗思维。最高明的策略不是推倒进化铸就的城墙,而是用温和的方式精准控制它的活性:让它既能保护皮肤,又不过度反应。

追求冷白皮,是不是挑战人类基因极限?

从《诗经》的"肤如凝脂"到现代医美的"冷白皮",中国人对美白的痴迷已延续三千年。古人用铅华敷面,看似增白,实则伤身。现代分子生物学的发展揭晓了真相:美白本质是与黑色素基因的谈判,有三重难关:

- 第一关:皮肤屏障—美白成分的“安检口”:角质层挡住 90%的美白成分,传统美白,如维生素 C,透皮率很有限,大多数停留在表层,难以真正作用于黑色素源头[6];

- 第二关:基因锁—你的美白极限早已写进 DNA:MC1R 基因决定基础肤色,大腿内侧肤色是美白极限值;

- 第三关:反噬风险—“猛药”可能适得其反:氢醌等“猛药”如同拆迁队,对黑色素细胞产生毒性,破坏黑素小体功能,最终带来反黑、色素不均、敏感等问题[7]。

还记得之前提到的东亚皮肤的特点吗?东亚人的肤色让美白变得更具挑战性。角质层较薄,皮肤更敏感,暴力美白易引发泛红过敏;皮下脂肪较厚,更容易留下色素沉积;黑色素活性较低,但遇到刺激会大爆发。

在这样独特的肤质下,美白需要更加温和而科学的方法,而不是“强攻猛打”。针对亚洲人肤色不仅要抑黑:减少酪氨酸酶活性,精准降低黑色素生成,而不破坏皮肤屏障。还要去红:改善肌肤皮肤应激反应,提高毛细血管的正常弹性,减少泛红。也要抗黄:降低生物黄色素的沉积,减少皮脂氧化,改善暗沉。

现代护肤不再只是“单一美白”,那如何找到既能强效抑黑,又能兼顾舒缓和修复的科学美白方案?

极光甘草:科学调控黑色素

人类与黑色素的“较量”已经持续了千年。从古代单纯的粉饰手段,到现代对黑色素生成路径的精准调控,美白方法正在从蛮力攻破,进化为精确谈判。在这场谈判中,科技的力量正在不断刷新你对美白的认知。

定向黑色素细胞,美白进入精准时代。

你知道吗?大多数美白成分其实并不知道该往哪去,它们涂抹在皮肤表面后,只能被动等待被吸收,效率极低,还可能误伤正常细胞,导致皮肤敏感、刺激甚至过度美白带来的肌肤脆弱问题。

我们之前提到有黑皮质素 1 受体(MC1R),这个在进化中最保守的黑色素调控因子分布在黑色素细胞的细胞膜上,它就像是黑色素细胞的“门铃”,决定了细胞是否开启黑色素生成模式。

于是科学家们设想:如果能在美白成分上“安装”一个专门识别 MC1R 的“信号弹”,如同给它们搭载了北斗导航系统,那么它们就能精准地找到黑色素细胞,集中力量对付黑色素的同时不影响其他皮肤细胞,美白效率自然大大提升。

听起来似乎难以想象,如今的美白科技竟然需要做到如此精巧的地步,但确实有品牌做到了,国货美白品牌谷雨就攻克了这一定向技术并在实验中得到验证。

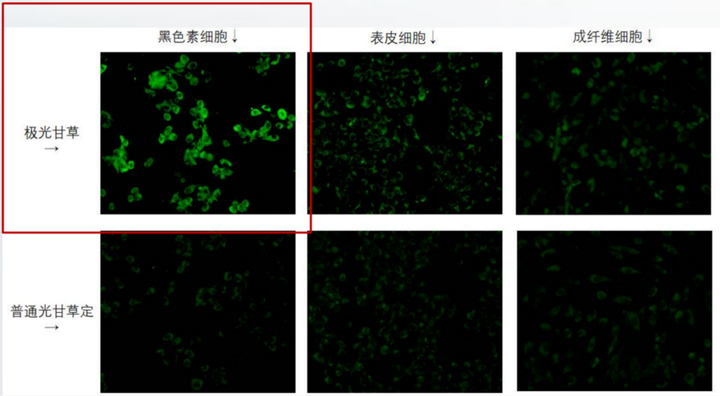

研究人员用荧光标记了一种成分和一种美白原料,前者是普通光甘草定(无定向识别功能),后者是升级后的极光甘草(具备 MC1R 识别能力)。它们分别与黑色素细胞、表皮细胞、成纤维细胞共同培养 24 小时,随后检测荧光信号强度。

结果显示:在黑色素细胞(红色方框)中,极光甘草的荧光信号最强,远优于普通的光甘草定,表明其成功被黑色素细胞吸收。更重要的是,极光甘草并未误导表皮细胞或成纤维细胞,实现了真正的精准定位。

然而,即便能精准找到黑色素细胞,还有一个无法避免的难题——如何突破皮肤屏障,让有效成分顺利渗透?

层层闯关:突破皮肤的“防御工事”

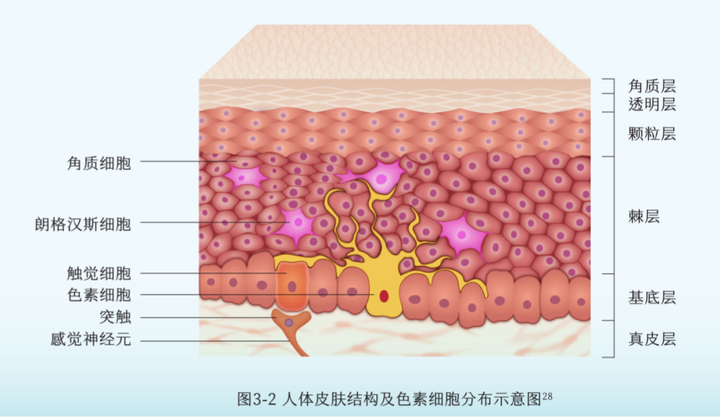

皮肤并不像海绵,能轻松吸收护肤成分。实际上,它更像是一座防御森严的城堡,由角质层、透明层、颗粒层、棘层、基底层层层把守,而黑色素细胞就藏在最深处的基底层,要想让美白成分顺利渗透,必须找到“突破口”。

如何成功“混入”皮肤?答案是:以彼之道,还施彼身。

细胞膜的主要组成成分是磷脂双分子层,如果美白成分被包裹在相同结构的纳米脂质体中,参考化学中的“相似相溶原理(Like Dissolves Like)”,它就能轻松“伪装”成皮肤自身的一部分,更容易被细胞识别、吸收。

脂质体是什么?它是由磷脂分子自发形成的微小球形结构,外层是亲脂性的,内层是亲水性的,就像一个微型“运输载体”,能够包裹不同溶解度的活性成分,并安全护送它们到达皮肤深层。

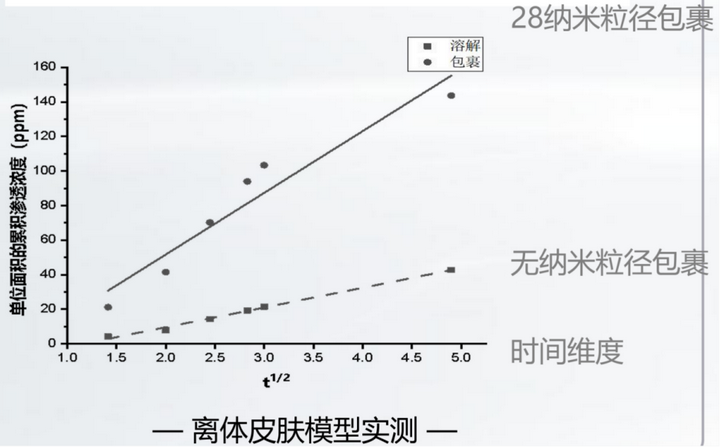

但脂质体的尺寸也至关重要:太大了,进不去。太小了,会扩散得太快,留不住。研究人员经过反复测试,最终采取了 28nm 的纳米脂质体。

这一尺寸是常用的脂质纳米颗粒的 1/3——它远小于细胞间间隙,就能层层渗透达到皮肤深层,与无包裹成分相比渗透率提升 3.4 倍,同时还能在皮肤中停留更久,不会过快扩散或被代谢,从而大幅提高有效成分的利用率。

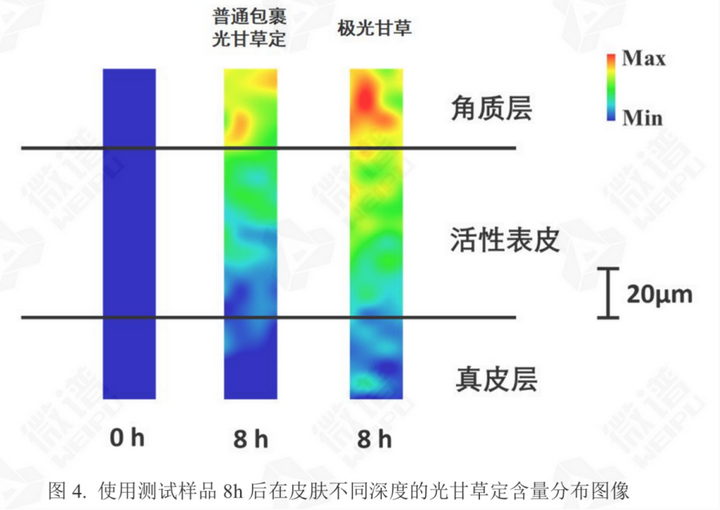

拉曼光谱检测显示包裹在 28nm 纳米脂质体中的极光甘草(最右侧),在 8 小时后成功深入皮肤底层。

锁定黑色素:高纯度光甘草定的“精确打击”

突破屏障后,极光甘草的核心任务正式开始——干预黑色素的生成过程。

黑色素的生成涉及 150 多个调控因子,其中最核心的是酪氨酸酶,它是决定黑色素生成速度的“限速酶”。精准抑制它,就能有效减少黑色素的产生。

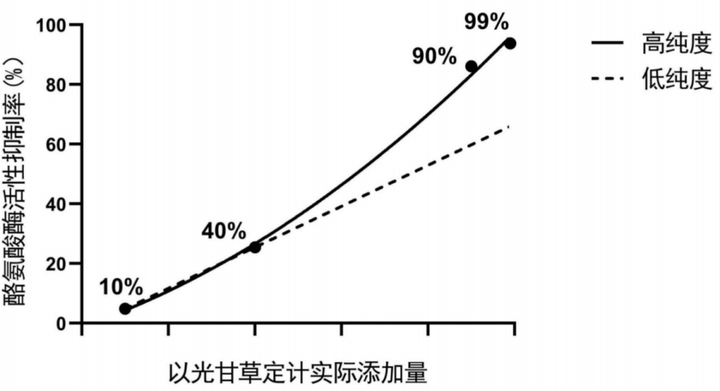

而极光甘草里含有的光甘草定,就是对付酪氨酸酶的不二之选。光甘草定本就具有一定酪氨酸酶抑制活性[8]。为了进一步提高抑制效率,研究团队采用专利熔融结晶技术,成功将其的纯度提升至 99%。这不仅意味着更高的活性,还意味着更少的杂质,大幅提升了光甘草定的美白效率。

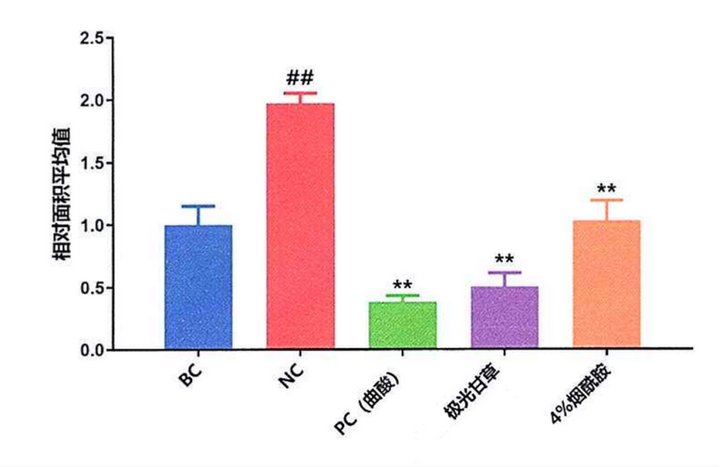

3D 黑色素皮肤模型实验显示:极光甘草的抑黑效果优于烟酰胺,接近曲酸(但曲酸刺激性过强,不适用于日常护肤)。在精准抑黑的同时,它还能帮助舒缓肌肤,减少色素沉积,维持肤色均匀。

相比传统美白成分,极光甘草在递送效率、渗透吸收率和抑黑效果上都做到了突破性优化:

- 1. 定向识别 MC1R → 精准递送,集中火力作用于黑色素细胞,同时避免误伤正常皮肤细胞。

- 2. 28nm 纳米脂质体包裹 → 突破皮肤屏障,深入基底层,提高吸收率。

- 3. 99%高纯度光甘草定 → 高效抑黑,降低酪氨酸酶活性,从源头减少黑色素生成。

从谷雨打造极光甘草之路上,我们可以看到现代科技如何面对生物的天然限制,一步步迎难而上、找到更科学、更高效、更温和的美白方法。

很多人以为美白就是“抑制黑色素”,但其实肤色的均衡远比单纯变白更重要。特别是东亚人的肤质更敏感、更容易出现色斑和暗沉。肤色往往是黑、黄、红三种“颜料”作用下的综合表现,美白不仅要减少黑色素,还要兼顾“修红”和“去黄”,才能真正实现通透健康的白皙肌肤。

要实现这样的综合改善,极光甘草也确实有实测报告佐证。30 位不同年龄层敏感肌人群测试显示,所有人使用激光甘草后都没有出现不适反应。极光甘草独特的甘草黄酮结构能够抑制多种刺激因子,降低皮肤敏感度,稳定肤色,减少泛红问题。而另一酚羟基成分,可与游离自由基结合,清除活性氧(ROS),减少糖化产物(AGEs)生成,去黄提亮,让肤色更显通透光泽。

传统的“以黑为敌”策略,已经被温和、精准的科学美白取代。抑黑、修红、去黄,三管齐下,让你的皮肤在最适合自己的状态下焕发光彩。这,就是生物科技带来的新可能。

进化论没说谎,但科技在重写答案

生物学最颠覆的真相之一,是掌控人类肤色的核心代码——黑色素合成机制,竟与百万年前的非洲祖先完全一致。这如同所有智能手机沿用原始电池技术般荒诞。但现代科技正挑战这种“基因懒惰”:

当 28nm 脂质体携带 99%光甘草定渗透进皮肤时,它不仅在抑制酪氨酸酶,定向狙击黑色素细胞,更在向进化论发出诘问——“若基因不愿进化,人类能否创造新的生存法则?”

科学美白启示我们:生物学反直觉的真相,往往藏着认知革命的钥匙。那些曾被视作铁律的“不可能”,正在实验室里一个接一个崩塌。这或许才是科技最浪漫的使命:让人类在理解生命密码的同时,获得重写它的资格。