段志强谈晚清孔庙与思想新偶像

段志强(蒋立冬绘)

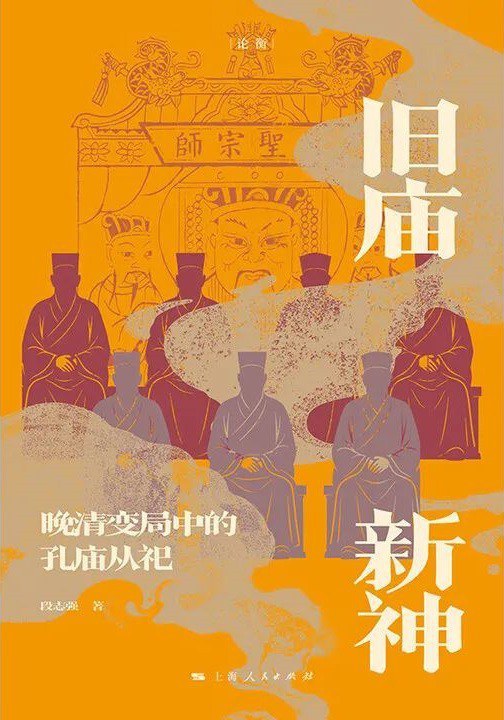

上海人民出版社“论衡”丛书今夏推出了复旦大学文史研究院副研究员段志强的新著《旧庙新神:晚清变局中的孔庙从祀》。“旧庙”,指的是在传统轨道上持续运行的孔庙及其从祀制度,“新神”则指以政治改革理念象征的面貌进入孔庙的顾炎武、黄宗羲、王夫之。

以“旧庙”的运行逻辑,顾、黄、王三位思想新偶像入祀孔庙,哪怕经过包装“蒙混过关”,也始终争议不断。但在清末改革的背景下,三儒作为改革家的思想资源,最终得以入祀正统。“旧庙”如何接纳“新神”?传统何以应对改革?围绕相关问题,《上海书评》专访了段志强。

《旧庙新神:晚清变局中的孔庙从祀》,段志强著,上海人民出版社,2025年7月出版,238页,58.00元

新书中“新神”部分的内容基于您的硕士论文,“旧庙”的部分则是新作。可否谈谈补充“旧庙”这部分的思路?

段志强:《旧庙新神》这本书由我的硕士论文扩展而来。硕士论文聚焦的是一个尚未被充分讨论的课题,即顾炎武、黄宗羲、王夫之从祀孔庙事件。扩展成书的过程中,我的责任编辑高笑红为读者考虑,建议增加晚清其他从祀孔庙案例的讨论。

所谓“旧庙”,书中指的是在传统轨道上持续运行的孔庙及其从祀制度,“新神”则指以政治改革理念象征的面貌进入孔庙的顾、黄、王。从全书结构来看,若不梳理“旧庙”中先儒入祀的历史背景与流程,读者可能不易理解顾、黄、王个案的特殊性。无论是思想争议还是行政程序,前期入祀与后期情况存在显著差异,因此对前期的阐述成为理解整体脉络的必要铺垫。

我本来以为这些主题不会有太多可以发掘的内容,但逐渐发现仍有不少细节未被深入探讨,尤其在近年来大量新资料涌现的背景下,即便是一些已有研究覆盖的内容,也具备了重新阐释的空间与价值。例如,我特别关注了先儒入祀过程中的行政流程——以往研究从思想史角度探讨得比较多,行政流程的问题表面看来较为简单,但实际上它涉及一个根本性问题:这些儒者进入孔庙,原初推动力究竟何在?

多数情况下,入祀动议始于地方,其主要动机并非宣扬某种思想或学术,而是为地方先贤争取地位,以提升本地的文化影响力。朝廷在其中的角色相对被动,更多是对地方提议进行审议与裁决。进一步来说,这种“自下而上”的运作机制,其实也反映出一种普遍的政治策略:即便上层有某种意图,也常借由下层提出,以显得并非主动发起。在这个过程中,文书的写作水平、对行政流程的熟悉程度都会影响请祀结果,当然,朝廷在讨论时也会有思想导向、学术流派方面的考虑。

我在《历史学人》播客谈到这些问题时,收到一位听友的评论:“推动从祀,相当于报国家基金,要想成功:一要看材料写得好不好,二要看国家意识形态指挥棒,三看专家组评审,最后还得公示。”非常有趣。

这一过程是否也依赖于在朝廷中有影响力的同乡或门生等关系网络?湖南在晚清就是一个特殊案例,您在书中也提到曾国藩的例子——他身为湖南人,却未曾在推动先儒入祀方面有所动作,这是否正反映出地方势力在向上推动时也存在某种谨慎或限制?

段志强:曾国藩本人对此确有清醒的认识。他作为一位坚定的理学家,按理应对孔庙祀典抱有热情,然而他没有正式提出过将某人送入孔庙的建议,相反,对其他人提出的方苞、王夫之的从祀提议,曾国藩的态度都很消极。这可能与湖南集团在晚清政局中的特殊处境有关——他们虽势力上升,却也备受瞩目,因此行事格外慎重。事实证明,曾国藩的顾虑是对的,在光绪初年王夫之入祀孔庙问题上,湖南人内部都达不成一致,“湖南关系网”没有起到作用。

相比之下,其他地区如浙江等地的例子更为普遍。在多数情况下,入祀提议首先由省级官员(如巡抚、学政)提出,朝廷层面的讨论则不一定伴随地方上的积极游说。这种现象与入祀人物的类型有关。

我们根据今天对思想史的理解,或许可将入祀人物大致分为两类:一类是具有原创思想、对既定思想秩序构成挑战的思想家,如朱熹、王阳明及后来的顾、黄、王等人。他们的入祀往往伴随争议,也需要更多制度性或人际上的推动。

另一类则思想原创性较低,例如二程、朱熹的众多弟子。其中许多人在思想史上几乎不留名迹,若非专业学者,今人知道他们名字的都很少。他们之所以入祀,更多是基于学脉传承的身份。像孔子门下七十二弟子——即便其中部分人仅存姓名,亦因从学孔门而具备资格,甚至有人连是否确属孔子弟子都存疑,但也都被列入孔庙两庑“先贤”之中。

在意识形态的视野中,这类人物的形象比较“光滑”,入祀过程类似于今天的“评优评先”,通常不引发争议,也无需地方官员特别争取。其过程更多是一种行政流程,朝廷和皇帝往往也不加干预。他们可被视为“旧庙”中的“旧神”,形象固定、面目模糊,对社会意义有限,入祀依据主要是学缘(或曰道统)关系,而非思想贡献或政治推动。

从祀孔庙者

这些“旧神”入祀孔庙固然是值得关注的事项,但似乎并未被视为多么重大的事务,当时的社会整体对这些人物未必给予广泛关注。顾、黄、王的从祀为什么引起那么大的争论?

段志强:入祀孔庙在很大程度上被视为士大夫阶层内部的事务,朝廷倾向于交由他们自行讨论与协商。像康熙、乾隆就多次表达过,是否从祀孔庙只是文人士大夫内部的无聊论争,无关国计民生。当然,像朱熹、王阳明以及后来的顾炎武、黄宗羲、王夫之这类人物,不属于这一范畴。他们的思想不仅引发士人群体内部的争议,更牵涉到学术派别之间的根本分歧。

孔庙入祀机制中存在着一种看似矛盾的现象:思想贡献越大、越具原创性的人物,入祀过程中引发的争议往往越大;而那些思想较为平顺、缺乏突破性的人物,入祀之路反而更为顺畅。这反映出意识形态系统对思想人物的“规训”与“降服”——它更倾向于接纳符合主流期待、对现有秩序表现出认同与支持的形象。当然,这种“降服”并非指向先儒本人,而是指向他们在历史叙述与官方定位中的形象塑造。

所以我用了一个有点耸动的说法,“从祀是思想史上的一种暴力”,因为“在争取儒者从祀的过程中,后人往往把先儒塑造成符合正统的特定面貌,也就是说,要对先儒的思想遗产进行筛选、重塑乃至扭曲。而得以进入孔庙,固然可以等同于进入正统,但成为正统之后,学者的面目也都慢慢固定下来,从模糊、暧昧、带着棱角的思想者,转变为正能量的生产家”。当然,思想史上的暴力不止这一种。

本来,顾、黄、王的支持者也按照“旧庙”的逻辑,试图将他们纳入既有的道统谱系中加以包装——例如将顾炎武归入朱熹一脉(根据只有一条,即顾炎武曾为华阴的朱子祠堂写过一篇《上梁文》),将黄宗羲接续王阳明、刘宗周的系统,将王夫之上承张载。这种“蒙混过关”的尝试,实则是为了减弱其思想的异质性与挑战性。其实,当时的人们也清楚意识到,这些人的思想并非传统的道统框架所能容纳。

在晚清,顾、黄、王三人都拥有巨大声誉(尽管来源和历史各不相同),但他们的形象都不是纯粹的理学家,顾炎武本人干脆就是程朱理学的批评者。因此,当他们被提请从祀孔庙时,就引发了广泛的争论。在思想问题上削足适履,“足”和“履”可能都不开心。

书中有个细节,光绪十年陈宝琛请祀黄宗羲、顾炎武,礼部、内阁反对从祀,说“令人惊讶的是,礼部堂司各官对于顾、黄二人竟然十分陌生,翰林院掌院学士徐桐甚至不知道黄宗羲为何许人也”。您在书中对此做了一些解释,请问,这种情况在以往从祀上很少见吗?

段志强:“新偶像”的兴起,本质上反映了思想谱系与评价标准的变化。在顾炎武、黄宗羲所处的时代,思想界存在不少与他们声誉、地位相当的人物。今天我们熟悉“明末清初三大家”的说法,其实还曾有过四大儒、五大儒等不同表达,具体名单都不一样,何冠彪先生对此作过专门研究。像孙奇逢、李颙、汤斌、张伯行、李光地等人,当时也广为人知,其中一些程朱理学学者、尤其是高官就更为显赫。顾、黄因学术立场“不纯”,在正统意识形态的视野中并不具备优先入祀的资格。

所谓“新偶像”现象,意味着思想版图开始发生转变。原本处于边缘的思想人物逐渐被推向前台,其地位被重新评估,甚至超越了一些传统上更受推崇的学者。这就如同今天若有人将某位原本不太知名的人物奉为“古往今来最伟大的思想家”,同样会引起不解与争议。当时反对者提出“黄宗羲何许人”,我想并非指完全不认识他们,而是质疑他们何以突然被抬升至如此高度,因为在他们心目中尚有众多程朱正统学者未获入祀,怎么会轮得上顾、黄?

王汎森先生所提出的“全神堂”比喻十分贴切:思想世界如同一个神殿,原本供奉着既定系列的神灵,而随着新神的崛起,原有的神灵体系与认知格局会受到冲击。类似现象在今天也在不断重演,例如在环保主义、女性主义崛起时,都有思想史上的新面孔被一些人奉若神明,而在另一部分人看来则难以理解,引发许多争议。经过一些时日,就会有“新神”沉淀下来,为更多人所接受,历史也就因而被改写。

这种思想格局的变动往往会推动制度性承认的尝试。正如有人主张将顾、黄送入孔庙,今天也有人呼吁将某些思想内容纳入教材或官方宣传体系。然而,这种“制度化”的过程往往伴随着对原始思想的改造与包装——正如顾、黄入祀时被刻意纳入道统序列,其入祀理由与其真正“走红”的原因并不完全一致。这一过程反映出转型期一种有趣的思想现象:面对外来冲击,一些人试图通过重新诠释传统以接纳新观念,而制度层面的接纳则更有赖于将新观念打扮成传统的样子。

孔庙中黄宗羲的神位

书中说:在士人公祭与朝廷祀典之间,乡贤祠这一具有强烈官方色彩的祭祀品类反而显得无足轻重。可否谈谈士人公祭和乡贤祠的不同?

段志强:在入祀孔庙的机制中,士人公祭与地方推动的“乡贤祠”制度形成了微妙的对比。在晚清,入祀乡贤祠虽然也需经礼部批准,但因人数众多、程序趋于例行公事,其象征意义较为有限。相比而言,有极少数先贤因为“粉丝”众多,会出现一些群体性纪念活动,例如建立祠堂、开展公祭,举行“生日会”等等。

这些纪念活动一般都与官府关系不大,往往是士大夫群体基于共同的思想认同或人格景仰而自发组织的活动。这类集会因涉及群体聚集与思想交流,常引起官方的警惕。然而,正因其不受权力的规范,反而更能反映士林群体的“公论”,成为衡量某位学者思想影响力与人格感召力的重要指标。

孔庙在某种程度上可被视为士大夫这一“行业”的行业庙,其入祀标准自然重视该群体内部的共识。因此,士人公祭作为一种非正式却极具代表性的认同形式,常成为推动个别人物进入孔庙的重要助力。相比之下,乡贤祠更多被视为孔庙的“替代品”,用于安置那些影响力局限于地方、未能成功入祀孔庙的人物。

以顾炎武为例,他生前学生极少,却在其身后获得了持续而纯粹的公祭活动。最具代表性的是北京顾祠会祭,自1842年开始,持续八十余年,大多数年份都能定期举行三次公祭活动,参与者众多,其中不乏朝官或名士。这一活动具有强烈的思想认同与潜在政治表达色彩,甚至会令一些谨慎的官员故意与它保持距离。

值得注意的是,顾炎武很早就受到士林持续推崇与公祭,却迟至1908年才最终入祀孔庙,其间相隔数十年之久。这一漫长过程,恰恰反映出从思想界视其为“新神”到意识形态体制最终接纳其为正统的缓慢转变。士人公祭在此过程中扮演了推动思想认同与制度承认之间互动的重要角色,也成为观察清代中后期思想变迁的一个独特窗口。

另一个值得注意的现象是,当某位人物从“地方先贤”升格为“全国性偶像”后,其在原籍地的纪念活动反而可能趋于平淡。例如,顾炎武在北京一度受到热烈推崇,而其家乡昆山反而反响不大。直到全国性关注降温后,地方才重新强调其“乡贤”身份,试图重新在地化。这种从地方到全国再回归地方的动态过程,反映出集体记忆与身份建构中的复杂互动。

从您在书中引用的雍正、乾隆相关论述来看,清代皇帝对孔庙事务的态度是否基本保持一致?是否只有雍正一人表现出较强的个人倾向与干预力度?顾、黄、王从祀过程中皇帝态度如何?

段志强:在清代诸帝中,只有雍正帝表现出对孔庙入祀事务的强烈个人意志与系统主张,并能有效贯彻其意图。雍正帝明确讲过,儒家的注意力在“明伦纪、辨名分、正人心、端风俗”,而这一套东西的最大受益者就是皇帝。雍正二年,他亲自决定,孔庙里一下子送进去二十六个人,其中六位是嘉靖年间被罢祀的,二十位是新入祀的,诸葛亮就是这次进入孔庙的。自唐代贞观年间令天下州县都建立孔庙之后,这是增祀规模最大的一次。相对而言,雍正更相信“榜样的力量”,喜欢说教,喜欢长篇大论,也喜欢树立典型。其他皇帝,包括康熙与乾隆,态度更加现实主义一些,对此类事务的介入程度都明显较低。

乾隆以后,皇帝对孔庙从祀事务也大多采取放任态度,仅在某些特殊情况下加以干预。例如,道光与咸丰时期曾因入祀提名过多,皇帝专门要求厘定从祀标准,防止过于泛滥,但是,皇权极少具体干预个别人选的讨论。到光绪末年,顾炎武、黄宗羲、王夫之入祀孔庙的议案最后一次提上日程时,清廷已处于慈禧太后与光绪皇帝执政的最后阶段,实际决策权掌握在袁世凯、张之洞等大臣手中。

不过值得注意的是,光绪末年顾、黄、王入祀孔庙的审议过程采用了新的流程:清廷要求在京各衙门提交“说贴”即书面意见。这是根据清末新政中颁布的《会议政务章程》而作出的决定。各部堂官司员等开送的说帖一共二十六件,其中主张应将三儒一并从祀者二十一件,未置可否者一件,主驳者四件。虽然赞成者占多数,但“会议”并不是“投票”,仍属于一种协商性体制,反对意见必须认真对待。张之洞、袁世凯等军机大臣直接干预,这才一锤定音。

张之洞、袁世凯两人中,前者所起作用更大些。清末变局中,张之洞秉持“中学为体,西学为用”的理念,认为根本在于端正学术、匡正人心,这延续了理学思维下的治理逻辑。同时他对传统学问比较熟悉,对“国粹”有热情也有焦虑,在政治上也愿意推动改革,很想在本土资源中寻找变革的依据。这些都是他支持三儒从祀的理由。

张之洞

您在书中最后说顾、黄、王是孔庙从祀史上的“异数”,关于三人能否入祀孔庙有数番讨论,政局中不同派系都参与其中,能否请您简要谈谈这场争论中的现实政治与儒家道统?

段志强:这一问题触及本书的核心议题。顾、黄、王最终能够入祀孔庙,很大程度上得益于支持者提出的一个关键主张:即他们的思想与清末宪政改革的精神高度契合。然而,清末宪政改革的基本理念——如宪法、议会、地方自治与责任内阁——首先源自西方,并多经日本转介而来,本来与中国传统思想体系并无直接关联。

但是,当时包括张之洞在内的许多士人,却真诚地认为顾、黄、王的思想与西方宪政理念本质相通。这种认知不能简单归因于策略性的“托古改制”,更深层的原因在于,时人理解外来观念时,常常必须借助本土原有的思想资源进行“比附”,以此实现认知上的衔接,这是思想史的常态。像到过英国的郭嵩焘,接受英式政治观念和制度时就不怎么有障碍,他把英国人的议会等制度都理解为中国的三代之制,不但不是异端,反而应该成为理想目标。

三儒从祀的许多支持者也一样,他们站在中国本位的立场上,将外来的宪政理念理解为儒家传统中“广咨众议”“顺天应人”等观念的现代表达,而顾炎武的“寓封建于郡县之中”、黄宗羲主张抬高相权等主张,既源于“周礼”,又适用于现实,自然应该予以表彰。有人就说,“迩者纶音迭下,宪政纲要次第颁行,君上有统揽之治权,臣民亦有各尽之义务,务扫历代相沿之弊政,建万世一系之洪基,该故儒所谓三代可复者将验于今日”,顾、黄、王实际上是以“宪政思想家”的面目入祀孔庙的。

因此,当时的主要争议并不在于顾、黄、王思想是否真的与宪政相通——无论是支持者还是反对者,大多接受了这一前提。反对者的顾虑更多集中于现实影响,认为过分强调黄宗羲等人对君权的批判,可能助长激进思潮,甚至引发革命。换言之,争论的焦点并非思想本身是否“正确”,而是其现实政治后果是否可控。有位反对者就提到,黄宗羲固然是大儒,但一些年轻的激进分子把《明夷待访录》等同于卢梭《民约》、孟德斯鸠《法意》,这是非常危险的想法。

在审议过程中,反对意见虽属少数,但论述详尽、态度坚决,争论的焦点就在《明夷待访录》一书。张之洞等人为推动通过,采取了巧妙的表述策略,不再纠缠于黄宗羲的思想是否与宪政相符,而是强调他的学说承自孟子,属于儒家正统脉络。

他为《明夷待访录》中最激烈的几条言论都找到《孟子》中的类似表达。例如黄宗羲说“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也”。而《孟子》则说过“民为贵,社稷次之,君为轻,是故得乎丘民为天子”,诸如此类。背后针对的议题当然就是宪政改革中关于君权和君主地位的讨论。很难想象,在政治争论白热化的时候,两千多年前的古老思想家(经过两百年前先儒的中转)再一次充当了新思潮的保护色。

今天的学术纪律其实很反对这种古今中外熔于一炉的比附。但在实际的政治与思想转型过程中,这种“以古释今”“以中释西”的方式具有其历史合理性与现实功能。对历史中的人而言,古代思想家是可对话、可阐释的活的传统,而非固化的文本。中西、古今之间的差异,未见得都要以非此即彼的态度去对待,也未见得要把一些看法固定为古今或中西的分野。重要的是问题本身,而非问题的形式。

鲁迅在《故事新编》的序言中说,他的笔调虽然“不免时有油滑之处”,但“并没有将古人写得更死”。我感觉,我们看待历史的方式有时候就是在“把古人写得更死”。在这一点上,倒是与历史上大多数时候的孔庙从祀制度是共通的。