牛年第一天,追忆家牛已经远去的祖先

疲惫的巨兽在沼泽旁踌躇。不知已经过去了几天,密林深处马格尔莫斯人呼唤猎犬的声音还在步步逼近,他们没有放弃追捕。伤口正隐隐生痛,它抽动鼻翼,凝视眼前这汪碧波,准备投身一场生命的豪赌。

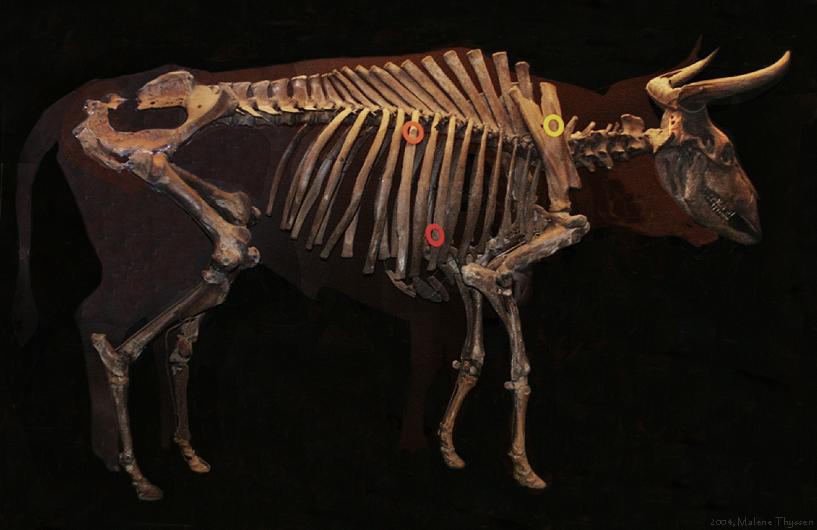

一万年后的我们已经知道豪赌的结局。松软的泥沼没能成就它的生路,但泥沼也塑造了永恒。1905 年,人们在丹麦奥斯海勒兹挖掘到这具骸骨,现在,它正傲立在哥本哈根的丹麦国家博物馆展厅中。我们也得以见证曾经的欧亚大陆森林王者——原牛的风采。

这并不是人类第一次见证原牛的风采。

原牛和人类的相逢漫长又遥远。大约 200 万年前,第一批古人类离开非洲,从直立人、早期智人再到我们,百万年的前赴后继,人类的火种才得以遍布全球。几乎是在同一时间,诞生于南亚次大陆的原牛也开始了它们的扩散之旅,它们首先征服了中东和北非,最终在距今 25 万年前转入欧洲和中亚、东亚,更新世时,原牛的分布达到了巅峰,从大不列颠岛到朝鲜半岛,从北非灌丛到西伯利亚苔原,甚至在已经没入大洋的欧洲北海、中国黄渤海海底,都有原牛留下的痕迹。

与巨兽同行的人类祖先当然注意到这些孔武巨兽的身影。在欧洲的一些古老洞穴里,原始的艺术家们将这种原牛的英姿描绘在石壁上,当然,重达一吨的原牛也是人们狩猎的最佳目标,从欧洲到中国的许多古文化遗址里,总能找到堆积的原牛骨骼,和丹麦国家博物馆的这一副骨架一样,被丢弃在厨余垃圾堆里的原牛骨骼上不难找到致命创伤的痕迹,而这些骨骼的主人也总是集中在体型最大、出肉量最高的青壮年阶段,这都足以反映出人类对这种巨兽的早期应用方式。

人类和原牛的碰撞充满野性,但碰撞也随着种植文明的源起而慢慢改变。距今八千至一万年之间,安纳托利亚的新月沃地文明完成了对原牛欧亚亚种的驯化,一个由不到 80 头母牛组成的养殖群体成为今天所有家牛的起点;巴基斯坦和印度的古文明则独立完成了对原牛印度亚种的驯化,今天被大量饲养在热带干旱地区的瘤牛正是它的直系后代。我们可以推断,当时的原牛一定是极为常见的,因为只有最常见的生物才更容易被古人类捕获,也才能在一次又一次的失败尝试后,最终完成驯化的过程。

野生动物走进人类社会,这似乎是一副符合浪漫审美的和谐画面,但我们不应忽视的是,最早进行动物驯化的这些古文明,农业技术也最为发达、人口增速也最为迅猛。驯化牛最初的目的,正是为了给植物耕种提供劳动力,以及给日益增长的人口规模提供肉食,显然,种植业需要开垦肥沃的土地,城镇的发展需要砍伐木材,这势必会挤压原牛的生存空间。

在这个过程中,针对原牛的捕猎也从未结束。人们驯化了家牛,但饲养如此大的动物,成本和时间都很不划算,在许多地区还处在农业文明阶段时,家牛是农户最宝贵的财产,猎杀野生原牛作为肉食补充依旧是一种难以抵挡的诱惑。

对原牛的捕猎发展到后期,已经不仅仅是为了满足口腹之欲那么简单。和驯化的家牛不同,原牛的性格暴躁且体型健硕,脱离了获取食物这一实用目的之后的狩猎游戏,被赋予了许多娱乐和竞技的色彩:在一些崇尚武力的军事帝国,能独立猎杀原牛的举动被认为是力量与勇气的象征,更是个人军事能力的一种体现。成年的男子设置陷阱捕杀原牛,并将斩获的牛角、头骨作为凸显身份和地位的收藏品,尤其是那对儿宽大的牛角,更是被精心的镶嵌上珠宝,或制成酒杯,或装点成随身携带的号角。在罗马帝国的竞技场中,角斗士们手持利刃与原牛搏斗的场景,总能引起山呼海啸的喝彩。

从古文献的记载中,我们能清晰地再现原牛在这些重压下衰退的过程:在公元前五世纪,希腊的原牛已经非常罕见;公元前一世纪,即便是南征北战多年的凯撒,也只是在征服高卢时才得以一瞥原牛在野外的魅影;到了公元十世纪,欧洲大多数地区的原牛已经无法形成庞大的牛群;而在十三世纪,就只有在波兰、立陶宛、摩尔达维亚、特兰西瓦尼亚和东普鲁士地区的沼泽和森林里才能偶然听到它们沉重的鼻息了。

欧洲的贵族们乐观的判断,只要禁止民间对原牛的狩猎游戏,就足以减缓原牛数量下滑的趋势,但原牛种群不断锐减的现状显然超出了他们的设想。不得已之下,各国皇室又颁布法律,禁止了大多数贵族对原牛的狩猎——1359 年,谢莫维特王子允许姑妈在自己的公国任意狩猎,但唯独排除了原牛。在波兰西部的森林中,皇室还划定原牛的保护区,并以减免赋税的优渥条件招募当地村民看守,对于胆敢继续盗猎原牛的不法之徒,皇室的法规毫不留情——只要一经发现,就地判处死刑。

严苛的法律并非没有任何效果,当其他地区的原牛种群最终消逝后,波兰果然成了原牛最后的庇护所,但这种庇护也仅仅是延缓了悲剧到来的脚步。仅仅依靠数量有限的看守人是不可能巡视森林的每一个角落的,而越是珍惜的原牛,越激发了盗猎者的狂热:猎杀连皇室贵族都不能触碰的珍奇生物,极大地满足了盗猎者的成就感,盗猎而来的牛头和牛角,在黑市上的价格早已一飞冲天。

1564 年,波兰皇室对保护区内的原牛进行了一次彻底的摸排,人们悲哀的发现,这种孔武的巨兽仅存 38 头,而 26 年后,这一数字便下滑到 20 头。1630 年,皇家特使被派往原牛保护区调查牛群恢复情况,他惊讶的从当地看守口中得知,最后一头雌性原牛个体早已在 3 年前自然死亡。

实际上,在波兰保护区中苟延残喘的这群原牛,很可能早已不能成为这个威猛种群的代表。1620 年,波兰保护区中的最后一头公牛死亡,由它的牛角制成的饮酒杯被呈送给波兰立陶宛联盟国王齐格蒙特三世,1655 年,瑞典和波兰战端再起,这支牛角杯也被瑞典带回斯德哥尔摩。不过,对于这支牛角杯是否真的来自已经绝迹的巨兽,学界一直颇有疑惑——和古罗马时代遗留下的动辄一米多长的原牛牛角杯相比,这一支实在太短了。以往的观点认为,是人类对长有长角的原牛不断猎杀带来的“意外人工选择”,让最后存活的原牛种群出现了侏儒化、短角化的趋势,但对这支牛角杯的 mtDNA 研究表明,这头公牛身上出现了一个只存在于家牛群体中的单倍型,“最后的原牛”很可能是野生原牛和家牛再次杂交的后代。

从不同的角度审视原牛,就能得到不同的图景。它的故事似乎并没有结束,今时今日,家牛和瘤牛依旧在我们的生活中扮演重要角色,牛奶和牛肉是优质的蛋白质来源,牛皮紧实坚韧,无论是在箱包还是鞋履制作过程中都必不可少,在缺乏机械的地区,耕牛依然是农业生产中最重要的劳动力,在原牛的故乡南亚次大陆,牛被赋予神圣的宗教意义,而在华夏大地上,我们将牛视为崭新一年的图腾。但另一个事实是,这一庞大家族的根基,居然已经灭绝近 400 年了。

在牛年的第一天,我讲述了一个悲伤的故事,这不太应景,但也有意义。发生在原牛身上的故事最能反应物种灭绝的吊诡与迅猛,最能体现人类在其中所扮演的强大推动,和试图扭转它所产生的严重后果时的无能为力。原牛几乎陪伴人类走过文明的全程,直到 1627 的崩塌才戛然而止,我们和其他自然造物的羁绊能否有不一样的结局?它们的故事能否始终延续?站在新年的起点,远去的原牛或许能帮我们解答谜题。