理解城市|“闽超”能为福建足球破局吗?

设计:郁斐

近期,“苏超”联赛持续火爆,数百亿流量汹涌而至。

作为具有草根气质的足球联赛,“苏超”精准把握住了“认知共鸣—情感连接—行为驱动”的情绪消费逻辑,成功跻身现象级体育赛事与超级文旅IP之列。

足球可以看成是人类远古狩猎行为的仪式化再现,而每一次进球时的狂欢,仿佛是守卫家园成功的庆典,为现代人提供了一个安全释放竞争本能的出口。

“苏超”以足球为媒介,巧妙融合体育与文旅,构建起从线上到线下、从赛场到街头的完整消费场景。

足球不仅是竞技运动,更是一种情感联结的载体,天然具备将个体情绪升华为集体荣誉感的特质。因此,“苏超”所引发的传播效应早已超越一般职业联赛的范畴。

作为城市管理者,无论从文旅场景打造,还是城市形象传播的角度来看,“苏超”都提供了一个可借鉴的样本,更带来了无限的想象空间。

不久前,有网友在政务平台向福建省体育局提问:“福建何时举办闽超?”

对此,福建省体育局回应称:福建省足协计划于今年第四季度举办“闽超”,全称为福建省足球协会超级联赛。

该消息一经公布,迅速在舆论场引发热议。有网友表示肯定,认为福建须通过赛事推动足球运动发展;也有声音持否定态度,认为福建目前尚无一支职业球队,难以支撑高质量赛事的举办。

“闽超”呼声再起,福建真的准备好了吗?它能否为福建足球打开新局面?

2023年中国足球协会乙级联赛,福建球迷打出“风雨同舟,福建战斗”横幅。 网络图

一

每个地方都有属于自己的狂欢,哪怕它只是一个不起眼的小城。

我成长于四川东北部的一个小镇,那里交通闭塞,人口不过几千,却有着出人意料的热闹。每当学校举办篮球赛,整个场镇都会沸腾,操场四周挤满了观众;每逢四川有重大足球赛事,茶馆、餐馆和商铺都会把电视机搬到门口,吸引路人驻足围观。

大家围坐在一起,专注地看球,热烈地讨论战术与球技。

上世纪90年代末,正是四川全兴队的巅峰时期,马明宇、魏群、姚夏、邹侑根、魏新等球员拥有极高人气。

1995年11月11日,我坐在电视机前,目不转睛地盯着全兴队对阵青岛海牛的比赛,情绪随着比赛起伏跌宕,完全被吸引住了。

那一刻我意识到,足球不仅是竞技,更像是一场艺术创作。

当时,全兴队濒临降级,已无退路。比赛中,双方都拿出了最佳状态,青岛队来势汹汹,全兴队寸土不让。年仅20岁的姚夏犹如横空出世,梅开二度,帮助球队成功保级。多年过去,那场比赛我依然记忆犹新。

在成都读书时,我曾听一位亲临现场的球迷讲述这场比赛。他说,比赛激烈到有四位球迷因情绪激动晕倒,被送往医院。后来,我终于有机会亲临成都体育中心看球,近距离感受到足球带来的热血与激情。四周是此起彼伏的呐喊与口号,满场飘扬着歌声,还有进球后激动落泪的人群。

这次看球也让我学到了两个词——“雄起”和“下课”。

上世纪90年代末,是中国足球的黄金年代。但随着甲A泡沫破裂,假赌黑盛行,足球环境不断恶化,导致大批球迷流失,中国职业联赛从此陷入长期低迷。

到福建后,我发现看球的机会明显减少,但身边仍有不少球迷朋友。他们熬夜追西甲、英超、意甲和英冠,却很少谈论中国足球,仿佛在刻意回避某种尴尬。

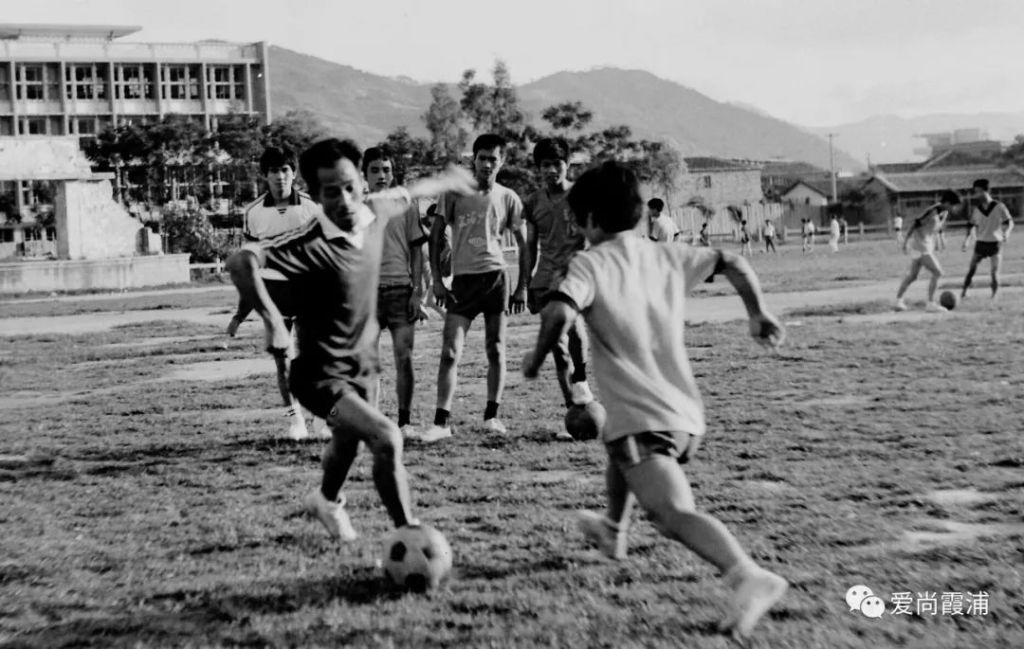

我曾误以为福建人对足球兴趣不大,直到后来翻阅历史资料,才发现这是个巨大误解。事实上,福建是中国现代足球最早传入的地区之一,霞浦和厦门早在近代便已有足球运动,当地人对足球的热爱与参与度一直很高。

福建足球也曾有过辉煌时期。1972年,福建足球队在全国五项球类运动会上获得第五名;1996年,厦门足球俱乐部成立,并一度升入中超。同年,福建省足协创办了足球锦标赛(又称足协杯),共举办了十届,由各地市轮流承办,后因种种原因于2010年停办。

其间,福建本土球迷不断呼吁恢复城市联赛。

为回应这一呼声,2016年11月29日,福建省足协在晋江召开新闻发布会,宣布启动“闽超”,试图填补职业足球的空白。

2017年,首届“卡美尔杯”福建省足球超级联赛在全省9个地市(不含厦门)设立赛区,通过县区级、市级联赛逐级选拔优胜队伍,以单循环赛会制决出冠军。最终胜出的球队将代表福建参加中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛,争夺中乙联赛的参赛资格。

从2017年到2019年,“闽超”采用单循环赛会制,并增设甲级联赛和升降级机制,以降低组织难度并扩大覆盖面。

这套制度原本旨在打通从草根到职业的通道,却在实践中面临诸多挑战。

近期,有位福建体育界人士曾告诉我,首先,“闽甲”球队数量不稳定,甚至出现过部分赛季亚军、季军空缺的情况,说明福建的球迷基础和基层俱乐部数量仍显不足;最关键的问题还是长期经费短缺,导致球队难以稳定发展。

归根结底,种种因素制约着职业联赛的可持续发展。如何通过“自下而上”的模式激发地方足球热情,推动各地加大对场地建设、校园足球推广和人才引进的支持力度,已成为亟待解决的问题。

从解散、重组再到重启,“闽超”的曲折历程,正是中国省级足球联赛发展的缩影。它的命运,也仿佛映照出全国各省足球联赛难以摆脱的困境。

泉州亚新足球队参加中乙联赛。网络图

二

一直以来,文娱活动与经济基础始终相互依存、彼此促进。

作为全国体育产业强省,福建孕育了安踏、特步、匹克、361°等享誉国际的体育品牌。泉州的运动服产量占全国三分之一,运动鞋产量更是占据全国四成、全球两成,充分体现了其产业影响力。

据泉州官方公布的数据,2024年福建省体育产业总规模达7018.55亿元,增加值为2376.1亿元,占全省GDP比重达4.4%,位居全国前列。

拥有如此雄厚的体育产业基础,福建理应成为东南地区足球运动的重要阵地。

然而现实却未如预期。福建的体育服务业发展明显滞后于制造业,导致体育产业结构失衡。这种局面难以支撑大型体育赛事的有效组织、传播与高效转化,缺乏良好的发展土壤。

近日,一位在知名体育品牌公司任职的朋友对我说:从产业基础来看,福建早已具备办好“闽超”的硬实力,但由于职业和业余赛事活跃度不高,始终未能培育出成熟的球迷市场,如何重新激活已成为当务之急。

在竞技体育领域,福建的举重和羽毛球项目表现亮眼,但“三大球”整体偏弱,尤以足球最为突出。

据统计,目前福建省足球注册球员不足500人,而辽宁省则高达2.5万人,数量悬殊。

这种差距直接反映在福建职业足球的整体水平上。2024年,泉州亚新足球俱乐部在中国足球协会乙级联赛中降级,意味着福建已无一支球队参与中超、中甲、中乙三级职业联赛。

泉州亚新成立于2019年,其前身是2015年组建的福建省青少年足球队,隶属于福建省足球运动管理中心。这支原本是福建职业足球“独苗”的球队,如今从中乙降级至中冠;而福建另一支中冠球队——厦门壹零贰陆足球俱乐部,也未能成功晋级中乙联赛。

2005年10月22日,厦门蓝狮队主场击败南京队,夺得季赛冠军。视觉中国资料图

福建职业足球再度迎来寒冬。

回顾历史,福建职业足球联赛也曾有过高光时刻。当年叱咤甲A联赛的厦门蓝狮队,是厦门人心中的骄傲。

彼时,厦门蓝狮足球俱乐部作为福建首支职业足球俱乐部,于1996年2月23日成立,最初由51家股东联合组建,主场设于厦门,其间经历多次冠名变更。

成立初期,蓝狮队以冲击甲B为目标。1999年,在知名教练迟尚斌的带领下,球队夺得甲B冠军,成功晋级甲A;2005年,刚退役的高洪波率队获得中甲联赛冠军,升入中超,成为赛场上一支劲旅,也一度激发了厦门本地的足球热情。

前几天,有位球迷朋友跟我回忆起厦门的足球往事。他记得2006赛季,厦门蓝狮队凭借出色表现杀入中超前八。

有一晚,他和朋友在厦门湖里体育场看比赛,上万名球迷齐聚看台,高洪波身着标志性的立领夹克出现在场边。比赛过程中,全场情绪随赛事起伏波动,呐喊声与叹息声此起彼伏。那场胜利带来的,不只是比分上的胜利,更是一种极致的精神体验。

他说,那是一种难得的情感共鸣和情绪价值。

当晚赛后,他和几位朋友去餐厅庆祝,没想到老板也是球迷,相谈甚欢,竟当场免单。

然而好景不长,那晚成了他和几位球迷朋友“最后的狂欢”。

经历了2006年的高光时刻后,厦门职业足球迅速下滑,逐年走低。

2006赛季结束后,高洪波离开厦门蓝狮,前往长春执教亚泰队。次年,他率领长春亚泰夺得中超冠军,而厦门蓝狮则排名垫底,无奈降级。

由于成绩不佳,球队既难以获得赞助,也无人愿意投资,俱乐部运营陷入困境。2008年中甲联赛注册截止时,厦门蓝狮仍未确认是否参赛,最终缺席联赛并宣布解散。

这次解散和退出,让无数球迷惋惜与失落,也仿佛成为福建职业足球命运的缩影。

进入2010年后,福建职业足球逐步衰退,从中超到中甲再到中乙,最终彻底告别职业联赛。

2024年11月,中国男足在厦门迎战日本队。这场赛事对当地球迷而言是一场难得的足球盛宴。尽管国足最终以1:3落败,但球员们拼尽全力的表现,赢得了球迷的认可,网友纷纷表示“虽败犹荣”。

厦门成功承办国足主场赛事,也让本地球迷感受到一丝慰藉。

前段时间,我偶然散步来到厦门梧村足球公园,意外发现这里人气十足。不少年轻父母带着孩子在练习带球、传球、护球和射门,退休的大爷们也三五成群地踢球健身,甚至还有公司组织员工来这里进行团建踢球。

看着他们在球场上奔跑、挥汗,我不禁有些动容——这正是草根足球的魅力所在。

近年来,福建各地政府积极夯实基础设施,构建青训体系,将发展青少年校园足球作为重点工作。各地通过举办校园足球联赛和丰富的足球文化活动,努力在校园中营造浓厚的足球氛围。

根据福建省体育局发布的《2024年福建省体育场地统计调查数据公告》,福建省共有球类运动场地80845个。其中,足球、篮球、排球“三大球”场地达44797个,占比55.41%;乒乓球和羽毛球场地达31719个,占比39.23%;其他球类场地4329个,占比5.35%。

在《福建省全民健身实施计划(2021—2025年)》中,政府特别提出要大力发展“三大球”运动,包括建立足球、篮球、排球的业余竞赛体系。

我在福建部分城市走访时也发现,业余足球赛事数量明显增多。从校园球场、专业体育场,到社区运动场地,常常能看到踢球的身影,初步形成了草根足球的良好氛围。

2005年10月22日,厦门蓝狮队夺得中甲联赛的冠军,主教练高洪波为球迷签名。视觉中国 资料图

三

“闽超”能否复制“苏超”的成功,为福建足球打开新局面?

对此,我虽不敢贸然下定论,但我始终相信,福建拥有深厚的足球历史底蕴,融合独特的闽南文化、客家文化与妈祖文化传统,若能借鉴“苏超”经验,克服短板,从草根赛事中重新寻找力量,打造具有本地特色的赛事风格,这或将成为福建足球破局的关键路径。

目前,厦门、福州、泉州三地构成了福建省足球赛事最为活跃的“铁三角”。

厦门是全省赛事数量最多、规格最高的城市,年均举办各类足球赛事近百场;福州则以承办省级官方赛事为主要优势,赛事举办频率紧随厦门之后;泉州则以民营资本为驱动力,形成了浓厚的“草根足球”氛围,通过高频次、高密度的基层赛事,构建起全民参与的足球生态,充分展现出“自下而上”的生命力。

除了这三座城市,还有一个地方常被外界忽视——宁德市霞浦县,这座位于福建东北部的滨海小城。

霞浦县被誉为“足球运动之乡”,尤其注重青少年足球发展。全县85%的学校为足球特色校,这一比例在全国范围内也属罕见。

据《霞浦县志》记载,1895年,英国传教士在当地设立教堂、创办学校与医院,并于每年圣诞节组织足球活动,这被视作福建现代足球的起点。

从19世纪末到20世纪初,厦门、泉州、福州陆续兴办现代学校,建设足球场并开展足球运动。厦门鼓浪屿的英华书院(现为厦门二中旧址)修建了“番仔球埔”(今马约翰体育场),成为中国最早的现代足球场之一,距今已有150多年历史;1904年,泉州创办培元中学(现泉州六中),也建有足球场,组织训练和比赛;1911年至1916年间,福州仓山陆续设立三一中学(现福州九中)与协和书院,经常举办足球赛事。

霞浦女足队员进行头顶球训练。 霞浦县委宣传部 供图

从学校到社会,福建民间很早就接纳并热爱上了足球。当时,福建的教会学校、通商口岸以及华侨群体共同推动了足球运动的早期传播,而民间自发的热情与创新则让这项运动在当地生根发芽、发展壮大。这种从“西学东渐”到“本土转化”的发展模式,使福建成为现代足球在中国萌芽的重要土壤。

早在上世纪20年代,霞浦县便开始自发组织足球赛事,逐渐形成了全民踢球的独特风貌。

经过130年的沉淀与演变,福建的草根足球已实现本地化,并与地域特色深度融合,形成了独具一格的踢球方式。

据一位霞浦县老人回忆,1949年以前,当地娱乐活动极为匮乏,看球和踢球成了为数不多的休闲方式。只要有块空地,大家就能踢球。那时,正规的皮制足球极为稀有,许多人便用废纸团成球,再摆上两块砖头或石块当作球门,照样踢得热火朝天。

这种“纸球”传统,至今仍在当地流传,成为草根足球文化的一部分。

时至今日,霞浦县已与厦门市并肩,成为福建省校园足球发展的中坚力量。

根据霞浦县教育部门统计,当地学生在省级足球联赛中获得2个冠军、14个亚军、7个季军;在市级联赛中斩获47个冠军、21个亚军、15个季军。全县中学生中,有14人获得国家一级运动员称号,107人获得国家二级运动员称号,小学生中也有9人获评国家三级运动员。

此外,已有超过100名学生通过足球特长升入北京体育大学、同济大学、上海体育学院、南京理工大学、福州大学、福建师范大学等高校继续深造。

这些数据与实例充分说明,霞浦县在青少年足球竞技方面取得了显著成绩。

中华人民共和国成立后,在福建省乃至华东地区的各类足球赛事中,霞浦青少年足球队始终表现亮眼。

上世纪70年代末至90年代,是霞浦青少年足球发展的黄金时期。因被列为福建省重点开展足球活动的县份,当地积极推动足球进校园,在中小学广泛普及足球运动。福建省还专门拨款,定期举办各类足球赛事,持续培养足球后备人才。

在此期间,霞浦在省内乃至全国青少年足球赛事中屡获佳绩,赢得社会各界的广泛认可。

1981年,霞浦一中足球队参加福建省中学生足球赛,以5:0战胜云霄队,并与当时全省冠军厦门队战平。厦门媒体评论称:“霞浦少年足球队是一支不可忽视的足球新军。”

1988年,由徐章铎教练带领的霞浦儿童足球队代表福建省,参加在秦皇岛举行的“走向2002”全国“娃娃”足球赛,荣获第四名的优异成绩。

在全国性赛事中取得第四名,这在闽东体育史上尚属首次,一时引发广泛关注,轰动一时。

徐章铎与队员们进行带球过人训练。霞浦县委宣传部 供图

2015年,霞浦县成为全国首批、福建省首个入选青少年校园足球试点县的县份。2019年,被教育部命名为全国青少年足球“满天星”训练营建设单位。目前,全县共有足球特色校(园)50所,占中小学校总数的88.2%;拥有校级足球队100余支,注册球员1500多人,经常参与校园足球运动的学生比例超过在校生总数的85%。

五年前,福建省以霞浦少年足球的真实故事为原型,筹拍电影《站起来,拼了!》。该片编剧王鹏博表示,希望通过影片展现中国运动员顽强拼搏的足球精神,助力中国足球未来的蓬勃发展。

历经百年不断传承与创新发展,霞浦已逐步形成独具特色的足球文化,并建立起较为完善的足球人才培养与选拔体系。

为推动青少年校园足球持续健康发展,霞浦县先后制定并出台了《霞浦县青少年校园足球发展五年规划》和《霞浦县加快发展青少年校园足球活动的实施意见》。每年,县委、县政府都将支持校园足球发展纳入政府工作报告,把体育基础设施与场馆建设纳入城市和学校整体规划;成立了霞浦县青少年校园足球工作领导小组,并下设青少年校园足球办公室;同时设立霞浦县校园足球发展专项基金,县财政每年拨款近700万元,用于改善校园足球场地与基础设施、培训师资力量以及组织和参与各级各类足球赛事。

2023年霞浦女子足球队荣获福建省青少年足球锦标赛(U16-U19)亚军。霞浦县委宣传部 供图

根据当地教育部门的规定,初中阶段每周至少安排一节足球课,高中则开设足球选修课程。全县范围内,从幼儿园、小学到初中和高中,均组建了校园足球队,并每年定期举办春季和秋季两次校际联赛,以及暑期中小学足球精英赛。

今年2月,霞浦县教育局、霞浦县校园足球协会、意大利卡利亚里足球俱乐部以及意中(福建)国际足球俱乐部有限公司四方共同签署《“中意霞浦”——校园足球青训合作项目》协议。根据协议,意大利“卡利亚里足球学院分校”正式落户霞浦一中,这也是福建省首个中意足球合作基地。

2025年6月1日,当地选派两名高中男子足球学员卓俊宇和郑道游,随卡利亚里俱乐部青训队赴美国,参加2025年TST国际足球锦标赛。此举标志着霞浦校园足球正式迈出走向国际舞台的重要一步。

尽管福建足球赛事的发展仍面临资金不足、市场热度不高和人才断层等挑战,但当地正积极探究一条具有本土特色的发展路径。这种坚持与创新,也正是“闽超”赛事立足实际、突破自我的底气所在。唯有走出差异化的发展之路,才能在全国众多地方足球赛事中脱颖而出,成为受球迷和观众喜欢的文旅新场景。

(作者韩雨亭系澎湃新闻“理解城市”项目组成员)

设计:郁斐