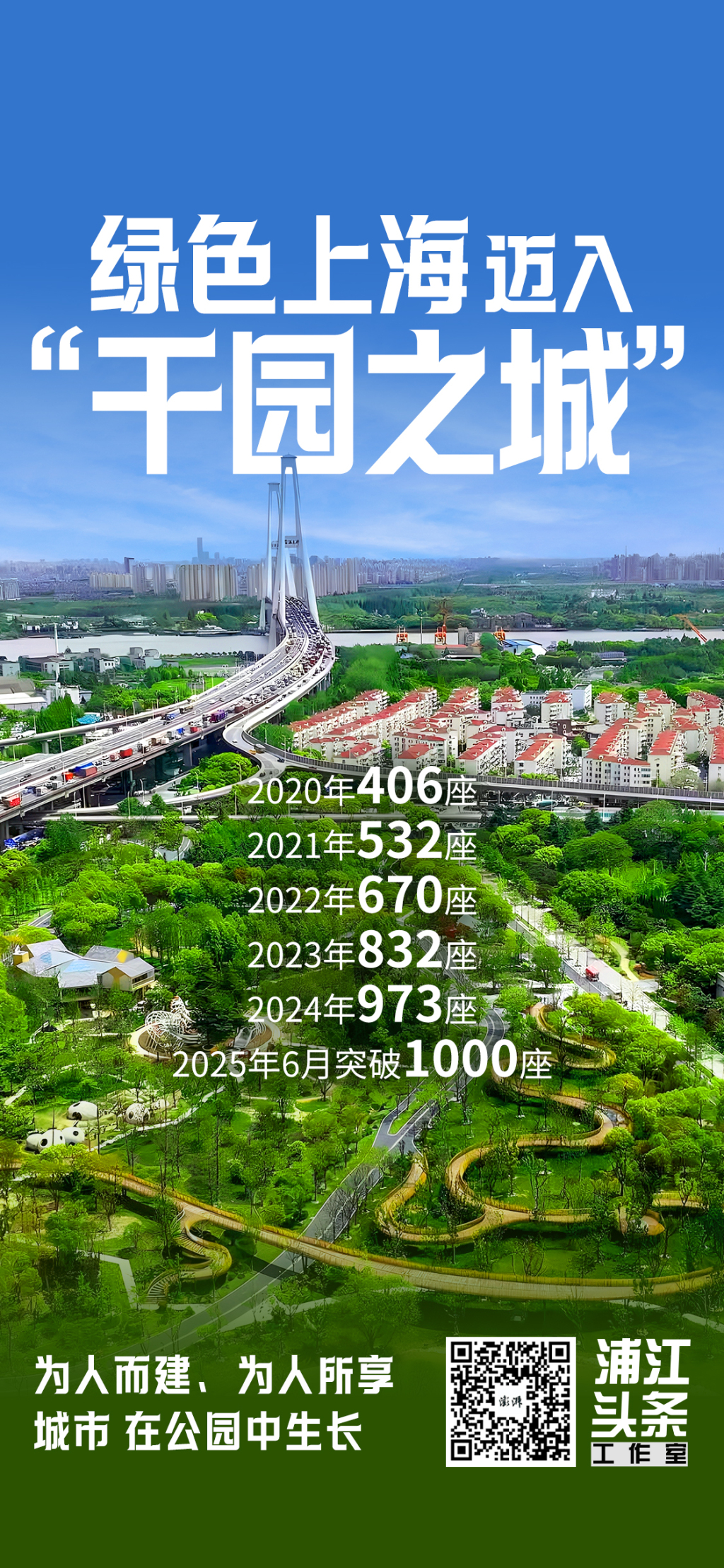

绿色上海,迈入“千园之城”

白浪 设计

上海已迈入“千园之城”。

近年来,上海的公园建设如雨后春笋般蓬勃发展。从2020年的406座,到2021年的532座,2022年的670座,2023年的832座,再到2024年的973座,2025年6月总量已达1013座。在这1013座城乡公园中,其中城市公园522座、口袋公园371座、休闲森林公园119座、主题公园1座。绿色,正在这座城市中以前所未有的速度蔓延。

今年6月建成的西岸自然艺术公园,是上海的第1000座公园。上海“千园之城”建设目标提前实现,并非一朝一夕之功,而是早有谋划。根据《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》,到2025年,上海的公园与城市将更加开放融合,全市各类公园数量增加到1000座以上;“一大环+五小环”环城生态公园带体系基本形成。

而上海的雄心远不止于此。在上海6340.5平方公里的土地上,未来十年还将持续发力,力争到2035年建成2000座公园,进一步织密城市绿色网络。

为人而建、为人所享。公园数量增长的同时,质量也在提升。越来越多的公园逐步“拆墙透绿”,与城市街区无界融合;免费敞开大门,从延长开放慢慢转向24小时开放;积极听取市民意见,不断优化和拓展功能与服务,真正融入市民的日常生活。

上海城乡公园总数量已经达到1013座。澎湃新闻记者 陈悦 图

“千园”从何而来?

在寸土寸金的上海,“千园”建设的最大挑战在于稀缺的土地资源,尤其是中心城区。为此,上海各区积极挖掘边边角角,见缝插针地建设口袋公园。

董家渡会馆街隐藏着一座有300多年历史的商船会馆,依靠会馆,这里打造了一处江南园林风格的口袋公园。小桥流水、亭台相望,在摩天楼的环抱中辟出一片静谧天地,成为办公族午间散步的理想场所。

在黄浦区新天地地铁站旁,居民没想到,一处曾经摆满地铁设施、工作用房的地块,经过打造竟生出漂亮的小花园,人气旺盛。红砖步道蜿蜒于草坪与花卉之间,座椅散布,天气晴好时,周边老年居民常常在这里坐上一下午。

挖掘绿地空间并不容易,上海想出了新招,鼓励单位附属绿地开放共享。单位附属绿地指机关、企事业单位、社会团体、部队、学校等单位用地范围内的绿地。

种植多个玉兰品种的“玉澜园”。“今日闵行”微信公众号 图

今年7月,闵行区政府通过“拆墙退界”的方式,将机关大院东侧约2900平方米的附属绿地改造提升后,打造为种植多个玉兰品种的“玉澜园”,向公众24小时开放。截至2025年7月底,全市已开放单位附属绿地162个,改造成口袋公园47个。

单位附属绿地也从“一个单位开放”走向“片区式开放”。浦东图书馆的附属绿地,原本和邻近的青少年活动中心有围栏阻隔,经过开放改造,浦东图书馆、浦东青少年活动中心、浦东文化艺术指导中心、浦东城市规划和公共艺术中心以及旁边的锦绣文化公园实现全面贯通,形成无界融合的公共空间。

上海市区的口袋公园星罗棋布,外环绿带上的公园建设也在串珠成链。自2021年全面启动环城生态公园带建设以来,今年环上50座公园将全面完成。

上海西岸自然艺术公园。视觉中国 资料图

紧贴外环和黄浦江的西岸自然艺术公园,一开放便成为“沪上遛娃胜地”,这也是上海第1000座公园。公园在核心区营建了3公顷的“森虫秘境”,各种仿生昆虫形态的游乐设施,如“蚕宝宝”乐园、“千足虫”躺椅等,深受孩子们喜爱。这里还有大片的向日葵、江南园林风格建筑,可满足不同游园需求。

公园如何服务更多人?

2024年夏天,上海市中心最大的公园——世纪公园实现24小时开放。公园陆续拆除3000多米围墙,通过绿化提升与花境营造,使街景与园景相互渗透。从对面的浦东图书馆到公园,过去要绕道10分钟,如今只需过一条马路。

上海市浦东新区世纪公园。视觉中国 资料图

拆墙透绿,让公园与城市肌理无缝衔接,也让公园离市民生活更近一点。这几年,人们熟悉的老牌公园,比如中山公园、鲁迅公园、和平公园、复兴公园等陆续拆墙破界,真正实现“春色满园关不住”。

“公园要不要24小时开放”一度备受关注,尤其在夏夜,一些市民喜欢夜间游园,清净、凉快、只有晚上才能闲下来——这些需求被听到。街道通过组织市民大讨论,把治安问题、噪音污染、管理经费等难题摆上台面。经过充分讨论,公园不断优化开放措施,寻找满足居民需求的最大公约数。目前,上海24小时开放公园数量达到858座。

公园管理也朝着精细化方向发展。

上海市绿化和市容管理局印发的《关于加强本市公园绿地开放管理的指导意见》将于9月1日起施行,具体内容涉及规范入园车辆管理、细化帐篷区管理、加强宠物入园管理、完善夜间配套服务等。比如综合考量游客需求和安全问题,公园将科学核定帐篷区最大承载量,实行动态控流管理;保障24小时开放公园游客如厕需求,园内至少有一座厕所实现24小时开放。

公园绿地的建设不仅在数量、空间和时间上突破,更在质量与文化内涵上持续提升。

黄浦区“环复兴公园艺术季”、静安区“2024中国·上海静安国际雕塑展”等已成为公园品牌活动;市民园艺中心不断增多,为市民提供园艺展示、科普教育、实践体验与知识培训。

“千园之城”的建设,归根结底是为人而建、为人所享。公园的规划、建设与运营过程中,市民是重要的参与者和评价者,而非旁观者。

上海世博文化公园。视觉中国 资料图

黄浦江边,上海世博文化公园的“双子山”备受瞩目,其建设灵感就来自市民的“金点子”——弥补上海市中心无山的遗憾。如今站在“双子山”顶上,可俯瞰城市天际线、卢浦大桥、南北高架及黄浦江两岸风光。值得一提的是,这片区域原本商业开发价值估算高达数千亿元,最终成为向所有人开放的中央公园,正是上海“把最好的资源留给人民”的生动见证。

闲暇时逛公园,赏花、散步、观鸟、遛娃,对上海市民而言几乎是触手可及的寻常乐趣。回首2011年,全市公园仅有153座;而如今,“千园”在量和质上都实现了跨越,这背后正是上海践行人民城市理念的努力。未来,2000座公园,让城市在公园中生长,正变得可感、可期。

上海复兴中路的口袋公园“追梦园”里,植物种类繁多,花境与步道参差分布。澎湃新闻记者 陈悦 摄