自然界的动物是如何应对夏季高温的?

春困秋乏夏打盹,有相当一部分动物在高温时期都去打盹了,专业上称为夏眠(Aestivation)。

夏眠的动物处于一种“轻度”的休眠状态,天上飞的,地上爬的,水里游的动物都存在夏眠现象。

由于夏季高温和随之带来的干旱环境可能会持续几个月,动物们为了保存能量和留住体内的水分,它们会降低自身的代谢率,减少大分子合成和降解反应,增强自身的抗氧化防御能力。

典型的腹足纲夏眠动物是蜗牛。蜗牛在夏眠期间会封住壳口,防止水分流失,有的蜗牛会分泌粘液、粘液干燥后会形成一层隔绝空气的膜。

罗马蜗牛(Helix pomatia)在夏眠期间会形成钙质隔膜来密封壳的开口。

在节肢动物中,离我们最近的例子就是蚊子了。蚊子在 26℃-35℃的环境中非常活跃,在 35℃以上的环境中没什么胃口了。它们会躲进草丛、树荫、楼梯道等阴暗角落避暑,减少活动及能量消耗,等待时机杀回来。

漆树跳甲Blepharida rhois 的幼虫不会飞,缺乏坚硬的保护性角质层,容易暴露在外,容易受到捕食者的攻击。粪便屏障提供了化学防御会使用粪盾作为防御措施。成虫通常会在七月初和七月中旬进入休眠状态,并在夏末或初秋再次出没觅食。

在爬行动物中,扁头娃(Ranoidea platycephala)是一种在澳大利亚常见的蛙类,也叫持水蛙。之所以叫持水蛙是因为它们的膀胱能储存大量的水,它们能吸收相当于自身体重一半的水储存在皮肤和膀胱中,这种储水能力能让它们下面,并在不摄取水的情况下存活长达 5 年的时间。在夏眠期间,水蛙会蜕去几层皮肤,分泌出一种不透水的粘液茧,用来覆盖洞穴,以便更有效地保留和保持水分。它们还会在需要时吞食这种粘液茧以获取额外的营养。

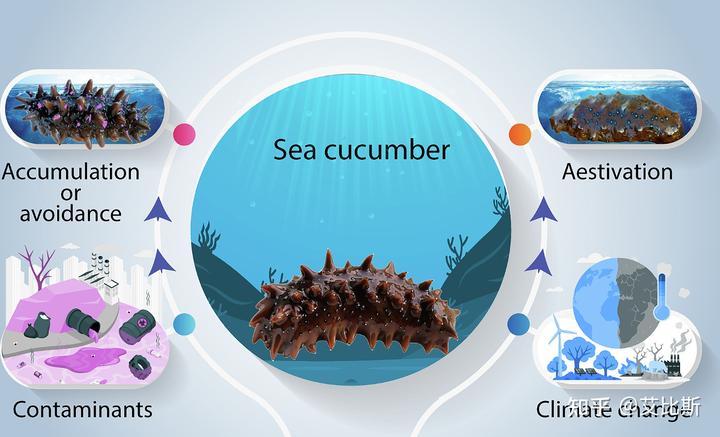

海参是海中会夏眠的动物,夏季海水温度升高,一些海底的硅藻和微生物会飘到海面繁殖,海参因为食物的匮乏,同时温度升高会触发海参体内自溶酶的活性导致其死亡。因此海参在夏季会缩小身体,藏到石缝中开始夏眠,等到秋天水温下降开始进食。

很少有案例发现哺乳动物会夏眠,2004 年《自然》杂志的一篇文章提出马达加斯加的肥尾鼠狐猴(Cheirogaleus medius)在一年中有 7 个月的时间会在树洞中冬眠或者夏眠。[1]

夏眠可以帮助动物避免高温和脱水的风险。化石记录表明,夏眠现象可能在几亿年前就已经进化。夏季高温怎么办,打盹咯!