讲座|陈季冰、许纪霖、景凯旋:宋朝文人的滋润生活

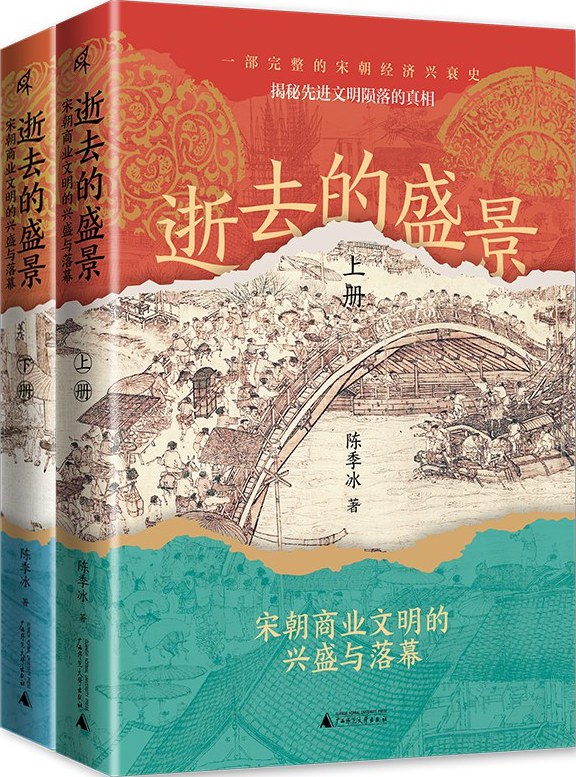

《逝去的盛景:宋朝商业文明的兴盛与落幕》是专栏作家、财经评论员陈季冰的一本新书,详细描述了在市场、经济、税收等因素的驱动下,宋代出现的种种变革式发展。新书出版之际,11月17日,出版方邀请华东师范大学教授许纪霖、南京大学教授景凯旋两位嘉宾与陈季冰进行了一次对谈,就宋朝士大夫风气及其成因进行了探讨。分享会由广西师范大学出版社副总编辑李闰华开场,景凯旋教授同时作为嘉宾主持。以下为嘉宾发言的部分内容整理。

活动现场

景凯旋:我先介绍一下我和这本书的缘分,然后再由陈季冰来介绍一下他的思路、写书的过程。

我和陈季冰老师,还有许老师,都认识很久了。五年前,我和陈季冰老师突然谈到一个问题。因为他是一个有很强烈的社会关怀的人,又谈到将来还要做什么样的工作,他从小就喜欢文史哲,底子很好,也不一定是我建议的,我记不得了,反正我就鼓励他写写书。我说现在是一个写书的时代。大概有五年了,我们经常在微信上讨论,他谈一些观点的时候,我会问他很多问题,他就一一回答。他在后记里面也提到了,说我们两个经常讨论宋朝的历史问题,他当时主要还是强调对王安石新政的看法。大家都知道最近这几年宋史是一个热门,也都公认陈寅恪先生的那句话,就是华夏民族文化造极于赵宋时代。日本的著名学者内藤湖南也提出唐宋之变,认为宋代就开始了中国的近代,唐代还算是中国的古代。这是一个非常巨大的变化,是社会形态的变化、文化心理的变化、经济结构的变化。在这本书里面,他都提到了。

如果从一个专业的角度看,陈季冰这本书的史料是比较严谨的,而且用了很多。这本书我认真看完了,50万字,作为一个稍微懂一点学术研究的人,我是蛮欣赏他的。这本书又和学院派的不太一样,可读性很强。他是用《清明上河图》切入到从唐代到宋代城市的变化,从城市的变化切入到经济,再从经济延伸到文化。因此,它是一个全景式的宋史。他强调了经济生活,这是一个新的角度。很多搞宋史的人是历史学家和哲学家,他们不一定懂经济学,但是经济在宋代生活中是最基本的逻辑,这一点我是赞同他的。总之一句话,我说这是为市场经济正名的一本书,就是在那个时代中国已经出现了很多市场经济的想法。但是它最后产生了什么成果?又怎么失败?这本书有讨论,既有描述又有阐释。

这本书读起来并不艰难,可读性很强,有很多例子,现在我就不喧宾夺主了,请这本书的作者陈季冰老师,把他的写作想法、大体的框架介绍给大家。

陈季冰:大家可能知道,当一个人的行动非常缺乏空间的时候,他的思想可能会非常广阔。那个时候,我在《经济观察报》上发表了五篇文章,题目叫《清明上河图是如何绘成的》,写宋代繁荣的工商业社会和城市化的进程。连续五篇文章,每一篇文章都是一整版。这个时候,有一个北京的编辑,他找到我说这会是非常好的一本书,他鼓励我把这个扩展成(书)。我就开始做这个项目,做了一年多。

我写的时候,景老师他们也一直在鼓励我。我在《后记》里也说了,我毕竟不是一个做历史的,我对古籍材料、文献的掌握,包括我对一些专业问题的理解,其实是不多的,至少可以说是不扎实的。所以我在这个过程当中也是边学习边研究,也经常和周围的一些朋友探讨,其中比较多的就是景老师。我记得有一次景老师一连针对书里的内容对我提出了十几个问题,一个接一个,我都勉强回答了。景老师后来跟我说博士论文的答辩就是这个样子的,你要写一个东西,不能露出破绽来。

现在看起来大家暂时觉得好像不至于说有很多硬伤,或者说我不是那种现在非常流行的畅销书的做法——就是故作惊人之语,提出一种和主流思想非常不同、与主流的定论截然相反的意见——这个其实也站不住脚,或者说没有什么证据可证实。我还是希望能够在这本书里,脚踏实地地提出一些思考,回答一些问题,最终能够引发一些探讨。

最后我想总结一下,我这本书其实归根结底是想提出以及试图回答一个问题,这和我们做新闻工作是密切相关的,还是那句老话:一个繁荣的社会是如何成就的?为什么在历史上繁荣是那么容易毁掉?我希望大家读了这本书,能够从中获得一点启发。但我更希望把大家带入一个问题,可以继续思索。

关于这些问题,我跟许老师也经常讨论。许纪霖老师第一次碰到我的时候,他就跟我说:“我差一点跟你成为同行。”尽管他是大名鼎鼎的历史学家,但他有强烈的新闻理想。我们都知道许老师是当代中国历史学里边做近代思想史以及知识分子研究的。五四以后,自严复以来,知识分子在中国的历史舞台上发挥了重大的作用。他很谦虚地说对宋代并不了解,但是我是这么想的,宋代士大夫的主体意识非常强烈,范仲淹说先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,这句话的主体当然讲的是士大夫和读书人。这是一句很了不起的话,但是乾隆皇帝看到了这句话火冒三丈,觉得这天下是我的,怎么你们跟我先忧而后乐?你应该是听我(的),我忧你就忧,我乐你就乐。你是我的工具,你先我而忧,先我而乐,这怎么行呢?所以,我们把话题更多地引向宋代的士大夫文人的精神状态方面,也非常想听听许老师的见解。

《逝去的盛景:宋朝商业文明的兴盛与落幕》,陈季冰/著,广西师范大学出版社·新民说,2024年11月版

许纪霖:先谢谢陈季冰邀请我来参加这样一个对话。我本来是不敢答应的,我是做中国近现代史研究的,宋代离我非常遥远,知之为知之,不知为不知,一旦跨界,讲外行话,饿死事小失节事大。但是季冰再三邀请说你可以发挥你的(专业),那我想想还是友情出演。

讲到宋朝,很多人都知道,这几年一直有一道穿越题,这个穿越题是对当代中国的历史学家的,说假如你能够穿越,你愿意回到哪一朝?最多的历史学家是愿意回到宋朝。为什么呢?因为宋朝有《清明上河图》,非常繁荣;另外一个是觉得宋朝政治比较“正”,宋朝,特别是北宋的几个君主,基本没有昏君,都是比较清楚的,士大夫也很“正”。所以更多的人愿意回到宋朝,包括陈寅恪先生,他们都把宋朝看成是中国文化、中国历史的某一个巅峰。

现在问题来了。我特别喜欢今天这个主题,叫“宋朝文人的滋润生活”,“滋润”,这两个字听着好暖心。我想说“滋润”这两个字,紧紧地把我抓住了。宋朝何以滋润?这个滋润为什么最后又消失了?

研究宋朝的学者很多,大名鼎鼎的也很多,但是我觉得陈季冰这本书最好的是它背后有一个作为新闻人的对当下的关怀。他是怀着这样的关怀去写宋史的,所以读这本书你会感觉有第二重时间在里面。这个第二重时间就是当下这个时间,也就是这个“滋润”。

刚才他也讲到了一个强烈的问题意识。我个人这么多年在大学做老师,在指导研究生写论文的时候,非常强调一个好的研究首先要有一个好的问题意识,你才能写出好的作品。这本书首先问题意识是非常强的,虽然这些问题都是在背后、在后台,不在前台呈现出来,但只要你有这颗心,做有心人,你是能读出一点东西的。所以,我想说这个“滋润”在此刻紧紧地抓住了我。

为何宋朝如此滋润?活得如此滋润?当然有各种因素。首先是和商业的发展、经济的发展有关。这部分我只能投降,我不太懂经济学,陈季冰是做经济史的,这几年着力甚多,我只能待会儿听他多讲讲。但是除了经济以外,还有其他的因素。一个因素也和如何应对外患有关。关于宋,特别是北宋,并不是所有人都愿意回去。为什么?那是一个屈辱的时代。我们有汉帝国、有唐帝国,但宋朝是不敢称帝国的。北宋的时候外患很严重,但是明明北宋人又活得挺滋润的。北宋这个时代,他的滋润是怎么形成的?这和北宋的君主和士大夫明智的选择有关。什么选择?我们知道檀渊之盟换得了北宋相对来说几百年的太平,在这个意义上来说,和平高于一切。所以檀渊之盟的时候,宋真宗是比较明智的,准备好了派使者曹利用去和辽国谈,说好底线给他100万换和平。临出发时,宰相寇准对曹利用说,只能30万,超过30万回来杀头。结果被曹利用谈下来了,30万搞定。30万是什么?只占北宋的年度GDP的0.3,就换来了和平,有了北宋上百年的滋润生活。从这点来说,如果我们都希望老百姓过好日子、文人过好日子、统治者也过好日子,有时候韬光养晦,看起来似乎有点屈辱,但显然这是最明智的选择。

从这点来看,有《清明上河图》(这样的盛景),首先需要一个外部的和平环境,哪怕是北方这个游牧政权虎视眈眈。经济学有条定理说合作要比不合作好,两边相争,战争当中有赢家吗?好像有,但对两边的士兵和百姓来说都是输家。(古代的)那些呼唤打打杀杀的人,从来没有把自己看作代价,都把百姓把普通士兵看作代价,自己是超越代价、收获战争成果的。如果把自己算进去,他一定没这个胆量、这样一种对战争的狂热。从这点而言,我们可以说,某种意义上韬光养晦恰恰是最明智的选择。汉初,刘邦对匈奴是这样;北宋,也是这样。

景凯旋:唐代初年也是这样。

许老师的口才真是(让人)佩服得不得了。

我们来看《清明上河图》的切入是为了什么?这本书首先讲了城市化,也讲到了唐代城市和宋代城市的区别。唐代还有宵禁和坊市制度。长安城很大很整齐,中间是朱雀大街,顶上是皇宫,两边是东市西市,都是居民的。每一个坊是封闭的,所有的窗不能向着街道开。这到宋代就消失了。这是一个城市化的过程。另外,娱乐应该在魏晋六朝就开始了。《洛阳伽蓝记》里描写了在寺庙前的空地上那些吐火、耍杂技的。唐代就出现了勾栏妓院,商业化的东西、娱乐生活出现了。没有坊市,也没有宵禁,城市就是一种自然的发展。他在这本书里讲了很多故事,就是举实例,不像一般写论文,引用一下,然后得出个结论,他让我们读起来很容易就了解了。

还有就是商业化和市场化,带来的就是老百姓心里的世俗化和平民化。我个人读起来最感兴趣的、对我有启发的,在于中国社会两千多年以来,社会结构,就是市民社会的四种阶层——士农工商,这个词最早应该是在《国语》中出现的。士农工商在汉代就比较固定了,一直到近现代才破裂了,到改革开放以后就更不用说了。我们看这种排列,可以看出时代的变化。变化当然会造成社会结构的变化,会造成社会本身形态的变化。中国又是一个重农的社会,这是农耕社会的特点,不仅仅是在中国,在西方也一样重农轻商。重农轻商以后就造成什么呢?一个朝代动乱衰落都是土地兼并造成的,因此儒家一定要反对土地兼并,这已经(在我们的教科书上)形成了一个固定的思维。但是这本书他提出了商榷:是不是兼并造成社会最后的衰落?这个问题,他就集中在王安石新政改革——王安石和司马光的讨论,他还没有展开,我觉得可能下面还有一本书要专门讨论这个问题——这是从经济学的角度提出来的,耳目一新。比如说他提到了“城市率”这个词,当时北宋的城市率已经达到12%-30%。所谓“城市率”,就是我们今天说的城市化。但到了1820年,城市率降到7%。为什么明清的土地更大了,清朝有最大的版图,但是整个经济不如宋代?宋代经济这么好,为什么我们以前都是积贫积弱、冗兵冗官的描述?这本书也进行了解释,就是刚才许老师谈到的檀渊之盟。他们当时是经过计算的,如果用在军费上,不得了,因为当时宋代应该有一百多万军人。

陈季冰:宋代军队数量最多的时候,是在南宋宋孝宗准备北伐的时候,短暂地达到过200万。在北宋中期以后,长期维持在100万以上,有的时候会达到140万。140万是什么概念呢?就是现在美国军队的总数。

《清明上河图》局部

景凯旋:这本书它既是一本可读性很强的大众书,同时它又提出很多非常新的见解,让你去思考。比如,他提到一个词我蛮感兴趣的:消费型经济,范仲淹到了一个地方,他鼓励大家消费……

陈季冰:范仲淹在杭州,就是朝廷派他去做知州的时候,有一年杭州市歉收,米价粮价飞涨,老百姓生活很困难。按照以前的做法,肯定就是打击投机倒把,限制粮价,政府开仓救济,范仲淹怎么做的呢?他让政府出价把粮价进一步抬高,每一石增加200钱,他自己坐在西湖上,天天喝酒开宴席,鼓励这些佛教道教的寺庙大兴土木,说现在灾荒,劳动力便宜,你们赶紧雇点人来把大殿修一下。这不就是凯恩斯主义?

景凯旋:所以他用了很多现代经济学的眼光来看古代——其实,古人已经有这个意识了。

再举一个例子,这个例子就更有意思了。赵抃知越州的时候,也是东南沿海,也是大饥荒,所有的地方官府都是张榜,不准哄抬物价,哄抬物价老百姓要造反的。唯独赵抃公开鼓励所有有米的人家随意涨价出售,于是各地米商纷至沓来。所有的商人就都把粮食运往他那个州,物价马上就降下来了。今天你看美国都进行了两三百年的资本主义了,竟然这次大选还听到有人说要打击哄抬物价,我简直惊讶了。

农耕经济有一个特点,它提倡节俭,这是我们的美德了;而市场经济的特点不是节俭,是要鼓励消费。可见这本书的作者他对经济学很熟,我觉得这是这本书里面特别能给人启发的地方。他展开了宋代很有趣的各种生活,包括娱乐生活是怎么一回事,他都讲了。它的背后有个主线,就是经济。对经济生活的认识当然也谈到了,比如说我想问的一个问题。当时王安石和司马光争论新政,新政谈了很多青苗法、市易法,这是争论最大的。市易法说到底就是用货币,我们今天所说的用货币和用实物区别开来;青苗法就是政府(放贷)来取代民间的高利贷,只放20%,还贷20%,民间可能百分之三十四十,王安石说这样子就可以帮助民间了。司马光就说“民不加赋而国用自足”,就是不给老百姓增加负担,国家的财富也够了。为什么宋代存在一个核心问题,钱荒,缺钱,财政危机一直存在?从北宋一开始,一直都在解决这个问题。王安石就提出一套新的改革,我们叫作新政,司马光就说整个经济总量没有改变,如果国家拿走的多,老百姓的就被夺走了。作者就提出:王安石的思想,是现代化、现代史的思想,但是在那个时代是不适合的。在这种情况下,王安石的那一套就受到了儒家的反对,认为是掠夺。因为儒家一直有要行仁政的想法,不能太掠夺老百姓,司马光他们就是,包括苏轼,其实也是反王安石的。但是我们从另外一个方面来说,他们都是中国最优秀的人。他们私下的交情很好,这是我们今天的人做不到的。

为什么我愿意穿越回到宋朝?陈寅恪先生当时说出那句话的时候,他绝对有亲身体验。他说华夏文化造极于赵宋之际,他也喜欢用“天水一朝”这个词来说赵宋,他没有详细论证,因为他的主要著作在唐代,但是他一定是很清楚宋代的,这些人是把历史是贯通了的,所以他晚年能写到明清之际的一位妓女。

刚才陈季冰谈到范仲淹,他用了一个词,说这个叫“消费型经济”,但他是无意识的。他说中国古代大量的时候其实是储蓄型经济,舍不得花钱,把钱存起来。中国人基本上是这个习惯,这是农耕时代的经济思维,也没有办法。宋代有很好的社会保障,如果有社会保障的前提下,大家对储蓄就不是太看重了,对不对?我想提出的一个问题:你说的“民”,到底是指农民还是指城市里的工商业者?这是一个没有说清楚的问题。因为宋还是一个农业社会,大量的还是指农民。以前农业是要收税的,而且是最高的国家财政收入,但比重越来越小,到最后干脆就取消了。

另外一个就是:一般来说我们批判商业社会,有一个成见认为商业社会会导致人的道德沦丧。宋代有没有道德沦丧?

这本书引起我们启发的点太多了。我作为一个稍微懂一点专业的,也在大学里面混了几十年,我跟他说,这本书到目前为止我至少看了一遍,还没看到有硬伤。比如说他用《宋史》,《宋史》是有很多错误的,他知道,所以他在用《宋史》的时候也很谨慎。我发现很多笔记记录的事实是假的,但是有一点是真的,就是它反映了那个时候的习惯。陈寅恪先生也提出过这个方法,要善于用人家的野史笔记。我发现陈季冰大概也是注意了,他还真有一点以前的积累,因为这本书太大了,引用了有上百本书,他用了脚注,唯一的(遗憾)就是没有列参考文献。

许纪霖:我还是接着景老师刚才的话题往下延伸。景老师刚才开始讲城市化,就是当年的汴京、今天的开封是如何之盛况。当年的汴京有多少人呢?现在很多历史学家根据各种史料数据分析,少则百万,多则150万。你想想今天如果有一个城市有100到150万人,这个人口也不少了。我们不说别的,离上海最近的嘉兴城的城区人口不到100万。那你可以想象汴京当年比嘉兴要辉煌多了。

这么多人去汴京干什么?显然有吸引大家的地方,这就是我们刚才一再说的商业化。也就是说中国过去是重农抑商,大唐长安的辉煌主要是一个政治的城市。

陈季冰:包括扬州,它其实主要得益于它是运河和长江的交汇口(地理位置)的特殊性。

许纪霖:(大唐长安)是一个行政中心,虽然也有商业,但商业的功能在整个城市里面不是第一位的。北宋的汴京不一样,城市的商业功能到了一个空前的地步。你想一个行政中心有那么多人去,谁来养活你?只有是商业中心,你在那里才能找到自己的饭碗,是吧?所以《清明上河图》呈现出来的并不是一个行政中心的城市,而是一个商业中心的城市。这也是《清明上河图》的意义所在。

那么问题来了,过去一直说重农抑商,好像士农工商里,商人的位置是最低的,为什么北宋会发生这么一个变化呢?事实上过去讲重农抑商,这个板子是打在儒家身上的,说儒家重义轻利,以农立国、重农抑商,这都是儒家的问题。实际上是儒家为法家背了黑锅,法家才是非常仇视商业和商人的,从商鞅到韩非子(都是这样)。为什么?因为商业起来了,商人利益做大,就像吕不韦一样有政治野心了,那对君主绝对的权利就会构成很大的挑战,所以他一定要打压商人。

陈季冰:他们还担心的是什么呢?商业一起来,社会就要流动,这不像种田,你天天在这个地方种,流动了以后,就会产生古代所谓的祸端。

许纪霖:所以重农抑商主要是法家的政策,从秦汉以后都是。中国实际上是外儒内法,国家的经济政策实际上都是法家。而儒家的经济政策是什么呢?某种意义上接近道家,因为儒家想的是民生,让老百姓的日子能够过得好一点,有恒产者有恒心,过好了,你才能对他有进一步要求,要他有德治。儒家这部分是很明白、很清楚的。儒家的经济政策一向就是让他们自然地发展,而不是像法家一样打压商业。所以你看孔子好几个学生都是大商人,富而好礼,富了没问题,只要好礼,就可以了。

如此我们就可以理解北宋。

刚才景老师提到王安石变法,司马光和王安石有大辩论。从这点而言,王安石实际上也是一个外儒内法的人物,虽然他是儒家,但骨子里实行的这些政策更多是法家的,所以梁启超写《王安石传》说:(王安石是)中国最早的国家资本主义的推行者。当然这个概念是近代的,梁启超很厉害,他很早就注意到了王安石(的思想)是最早的国家资本主义,也就是通过国家的力量来推动经济。王安石和司马光最大的分歧在哪里?就是儒家和法家的分歧。法家更注重国,富国强兵;儒家相对来说没把国看成第一位的,民生才是最重要。王安石和司马光的分歧恰恰在这里。我们从教科书中(看到的)像商鞅变法,都是正面的光辉形象,都是改革派。这种评价事实上是把我们的一种期待、愿望投射在古人身上。商鞅变法为了什么?为了强化君主的权力。而王安石变法是因为当时国家财政濒于破产,想让国家挣钱,为了这点,民生这部分是可以牺牲的。所以,司马光作为儒家是要出来反对的。陈季冰这本书里边有讨论,如果你要深入了解,可以看北大历史系赵冬梅教授的《大宋之变》。最近她关于司马光的传又重新出了新书,有更深入的讨论。

实际上北宋的大部分时间还是儒家的,就是刚才景老师说的,包括范仲淹也是这样。因为宋朝有一个很大的问题,缺钱。当时不是白银,是铜钱,政府铸了铜钱,结果那些不法商人把铜钱拿来化了,化了以后,铜本身的价值五倍于铜钱的币值,后来找不到铜钱了,造成了我们说的流动性不足的问题,造成某种通缩。所以,范仲淹是要通过某种通胀的办法来刺激消费。当时他们很敏锐的。商业最重要的是“三驾马车”,当时不可能有大规模政府投资,外贸是要等到元代以后,有大规模的欧亚大陆的海上丝绸之路、沙漠的丝绸之路才有大规模的外贸,宋朝是没有外贸,那只有一条路,就是促进消费。所以北宋以促消费这样一种方式刺激经济发展商业,才形成了我刚才说的几百年的滋润,这对今天是有启发的。

王安石像

陈季冰:我接着许老师和景老师的话题说一说滋润的问题。清代有一个历史学家叫赵翼(赵瓯北),他写过一本书叫《廿二史札记》,里边有一句话翻成白话文大概是这么说的:宋代对于士大夫、官僚,唯恐他的待遇不够。唯恐皇帝对不起读书人,各种补贴、经费,甚至官府开宴席请妓女都可以报销;各级市政府、县政府里面还有最古怪的一种酒,就是专门用来招待来往的官府的人的一种酒。他又说宋代朝廷对于老百姓的刻薄和聚敛,唯恐不把最后一滴粮食榨干。他其实是带着一种批判的语境,就是刚才许老师说的儒家的民本思想。但是这里边有一个什么问题呢?就是说读书人过得那么滋润,官府给他们的待遇那么好,这些钱是哪里来的呢?

景凯旋:这本书叫《逝去的盛景》,我现在讲讲为什么逝去。从人民的生活来讲,北宋一直到南宋,并不是民不聊生的。和唐末、汉末、清末不一样,宋代的灭亡是中国朝代中很少有的没有靠内部的起义推翻的,是外患。这就已经证明了直到南宋,老百姓的生活还是很安定的。

那为什么会灭亡呢?陈季冰也试图回答这个问题。檀渊之盟是没有问题的,我同意许老师刚才的发言,用最小的代价换取国家最大的利益。为什么后来失败了?是在外交上。北宋的灭亡是外交上的失败,在联金灭辽这个问题上,失去了战略的缓冲,这是一个非常大的失误。因为宋代心心念念一定要收复燕云十六州。一开始他的基本国策有一条就是一定要控制军队,因此文官地位比军官高得多,到最后官不识兵兵不识官,因此哪怕就是比唐代的军队还要多,也打不过北方的游牧民族。游牧民族只要进入中原建立了一种政权以后,他会学农耕民族的组织制度,然后建立一种二元的制度。他在发祥地草原地带、高原地带,仍然实行游牧政策,部落为主,但是到了汉族地区统治大量汉族的时候,他才用汉族人的制度。北魏就是一个很明显的例子,他最后就基本上都汉化了。但是他也给唐朝人带来了最新鲜的尚武的血气,所以唐朝军队开始的时候很厉害,能把突厥打掉的。所以北宋的灭亡其实是外交失败。南宋的灭亡我也同意他的看法,他遇到了“上帝之鞭”蒙古族,没办法,这是打遍天下无敌手的一个民族。

陈季冰:我稍微补充一点点。关于士大夫的滋润,除了刚才许老师说的这些优厚的经济条件之外,我讲几个例子。王安石当然是一个非常倔强和固执的人,你们在历史书里面经常看到他毫不留情地批判皇帝,经常说陛下你做这个怎么对得起天下老百姓。那么宋代士大夫最令人吃惊的一个例子是什么呢?因为宋仁宗做了一件事情,有一个官员指着他的龙位说你不好好做,下一次就不是你坐在这里。大家想一想,放到任何一个时代,这个人恐怕有十个脑袋都不够掉的。刚才许老师说的寇准,有一次宋仁宗要任命他的爱妃的父亲做节度使,寇准就坚决不同意,他说节度使有什么,好像节度使在宋代是一个虚职,就领一份工资。为了这个事情,大家吵得不可开交,寇准越说越激动,唾沫水都溅到仁宗脸上,仁宗却没有发怒,只在回到后宫之后抱怨说今天被一个臭汉熏杀。但是这些皇帝都为此感到高兴,觉得有这样的人在身边,我就不怕犯错误。当然我并不认为这只是他们个人的道德修养,或者和个人的修养是有关系的,但这和制度一定也有关系。一个最简单的道理,在宋代,一个人因为说了对皇帝或者对宰相的不同意见而被杀头,这是一件不可想象的事情,最多也就是贬官,或者说被贬到其它的地方去。唯一的例外就是岳飞,但岳飞这个事情我在书里面也说了。所以,所谓士大夫精神的独立自主讲到底当然和那个时代的这些杰出人物的杰出品性有关系,但根本上可能还是和社会氛围以及社会制度有关系。在一个比较好的制度下,中人会成为上等人。任何制度下圣贤永远是圣贤,盗贼可能永远是盗贼,但是一个好的制度就会把90%的中间的那一段人提升到好人。

我认为宋代之所以会有这样的士大夫精神,会有文学、艺术、哲学上的繁荣,可能和经济没有直接联系,但它的底层是因为这是一个繁荣富裕的时代,因为繁荣富裕,所以读书人多了很多——读书人占社会的比例比唐代以前高出不知道多少倍。这不一定能造就像李白杜甫这样的杰出诗人,但因为基础好了,所以拔尖人物或者各种文化成就的可能性就大了。

很多人研究政治史,(知道)这里面肯定不是一个单一的原因,历史学家马勇给我做的推荐里面,也提到了这一点,但一个根本基础,我觉得非常重要。改革开放初期的时候,我们非常流行的一句话叫钱不是万能的,但没有钱肯定是万万不能的。钱是怎么来的?宋代的朝政制度为什么又那么缺钱?

我跟大家再举一个数据。明代比宋代晚了一百多年,大约到了明成祖以后,全国的人口恢复到了宋代最高的时候,也超过了1亿。明代的疆域比北宋要大得多。有一个数据非常醒目,明代一年的财政收入只有宋代的40%。人口比宋代多,疆域比宋代大,为什么财政收入反而低到了只有宋代的一半都不到呢?难道是因为他对老百姓很宽厚,税收很低造成的吗?税收很低怎么会有各地的起义?这就是经济结构发生了根本性的变化。明代的税收都是粮食、布匹,或者说大部分都是。南宋末年税收里边已经几乎见不到实物了,都是钱。中国古代的税收制度是以交实物为主的,所有的实物都可以交。但是在宋代,到了南宋的末期,税收里面已经几乎没有实物,只有钱。这就可以折射出经济结构的深刻变化。既然实物可以交,为什么要交钱?这就说明货币经济发展的繁荣程度。所以,我还想听听许老师说宋代的这种士大夫精神,在宋代灭亡以后,无论是传承也好,延续也好,你觉得中国的士大夫整体的状况(如何),(以及)在范仲淹时代达到了一个高峰之后的这种整体状况和社会制度、社会结构、经济政治制度的变迁?你可以给我们答疑解惑。

许纪霖:这是一个大问题。我先引入一个要素,就是南方与北方。北宋虽然是一个北方政权,但是我们要注意到北宋时期,特别是到了中后期,经济中心逐渐南移,从黄河流域开始向长江流域(转移)。到了南宋更不用说了,全都在长江流域。这个从北向南的重心的转移,不仅是经济中心,也包括文化中心,才使得宋朝有这样一种繁荣。从这点而言,你可以想象一下——历史是需要想象的,当年在宋朝也有一个重心从北方向南方转移的过程,特别到了南宋以后,基本成定局。也就是说不仅是税收,经济繁荣,甚至人才都发生了变化。在宋朝之前,所谓的全国性的精英,就是写入二十四史的(因为我们有人物列传的传统,写入二十四史的都是全国精英),在宋之前大部分全都生在黄河流域,但是宋以后,特别南宋以后,就集中在长江流域,也就是说不仅经济商业,连精英都是向南方转移。

宋朝是一个什么朝代?是中国从长时态看两三千年的历史,恰恰是一个从北方到南方重心转移的枢纽,一个历史的转折点。从某种意义上说,为什么宋朝生活这么滋润,商业这么发展,城市化达到了20%,明清以后只恢复到10%,什么道理?这就和这样一个重心转移是有关系的。为什么南方很重要?南方至少有一个因素,北方不靠海,南方有漫长的海岸线,沿海的贸易开始起来了。再说南方人有各种各样的灵活。

到了南宋,在儒家内部发生了一个变化。因为过去儒学强调的是道德修身,但是到了南宋以后,儒学里面过去被压抑的、不是主流的经世致用开始起来。陈亮、叶适,南宋这些儒家——这两个要注意都是浙江人——不是偶然地强调商业的重要性和功利的重要性。你想想如果儒家内部没有发出这个信号,还是讲德信,那肯定是不需要商业的,因为商业造成流动,造成人人向钱看,那还了得。但是一旦强调商业的重要性、功利的重要性,开始注重人的自然欲望的时候,儒家也开始从经世致用的角度来肯定这些的话,那商业的发展就具有了一种内在的合法性。

德国大思想家马克斯·韦伯就研究了为什么资本主义是产生在新教国家,荷兰和英国,而没有产生在天主教国家,像商业最发达的威尼斯。因为新教和天主教不一样,谁能进天堂最重要是看你在现实生活当中的成就,这个成就包括你商业的成就。所以新教国家里面人开始变了,为了进天堂拼命努力工作,向上帝显示自己在世俗的这种成就感。韦伯发现原来和这个有关。

余英时先生是研究中国思想史的大权威,他的研究发现中国类似新教的这种精神也是宋朝以后出现的,儒教、道教内部都发生了一些转向,这个转向就叫世俗化的转向。这种转向都构成了什么?日本人特别注重中国的历史,日本人把宋以后就叫作近世,这个近世就是说是一个和之前完全不一样的新的时代。大量的日本学者就发现,无论是商业还是思想,我们说晚清以后的中国所发生的现代化的变革、变化,不都是受到外来的影响、西方冲击的结果,事实上从近世以后,那部分的变化已经开始了。也就是说中国现代化的出现、商业精神的出现,包括这种思想世俗化的出现,实际上不仅是外来冲击,受到西洋影响,是宋朝以后的缓慢1000年变革慢慢在积累。所以从这点而言,美国有个学者叫刘子健,就提出唐宋转向,唐代到宋代是一个巨大的转向。这个巨大转向主要是指儒家的变化。但是我们引申而言,这个变化也包括对商业态度,对世俗化的一种肯定,都是从宋出现。

所以讲到最后你会发现,宋朝的繁荣滋润,背后有多种因素,是历史的合力造成。但不管怎么说,宋朝的确是中国大历史中一个非常重要的转折点,这才造就了宋朝的繁荣。当然很可惜,最后由于蒙古的入侵,到了明朝以后又回到小农经济,朱元璋毕竟是底层出身,和宋太祖这个贵族、禁军出身眼界是不一样的。明朝回到小农经济,城市化又开始倒退。某种意义上说,历史从宋朝的一个高峰以某种曲线下降,大概就和这些因素有关系。所以讲到这里,听了很扼腕,说不尽的宋朝,曾经繁荣过,滋润过,但是后来就衰落了,当然我们希望历史不要重演。

陈寅恪先生说:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。接下来的几句话是这么说的,后渐衰微,然终必复振。会不会复振,取决于我们所有人的努力。当然了,我们的努力可能就是微不足道的,但是不管怎么说,我们还是要说,我们努力不是看结果。一个人做一件事情,不是说因为有结果我们才去做。我记得景老师翻译的一本书里面说的,我们认为他是对的,所以我们就要去做。

景凯旋:今天的题目很大,像中国历史怎么演进的,为什么宋代繁盛然后又衰落,繁花落尽,最后又让人扼腕,这都是这本书给我们提出来的思路和启发。其实还有一个很大的启发,就是如果没有西学东渐,如果没有被中断,中国内部能不能自然地发展出资本主义市场经济来,这也是值得思考的。当然这就是一个历史问题。

历史不能假设,但历史可以作为借鉴。我还是极力向读者推荐这本书。如果把这本书好好读完以后,再读一些更多的,比如许老师推荐的赵冬梅老师,这样子一来,你对宋代的历史就比较了解了。

我记得科拉科夫斯基谈到历史,说了一句很简单的话,我觉得也有道理。他不主张历史是借鉴,他说历史就是知道人是什么,就是我们人类是什么。他说,就是告诉你这个东西(而已)。这是我比较欣赏的一句话。