论法的精神 | 朱维究:中国行政法治的拓荒者_法治中国_澎湃新闻-The Paper

【编者按】

法治站上新的历史坐标。在党的二十大报告中,“法治”一词前后被提及23次并有了新部署:“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。”

中国法治历经转折,既实现了从“旧法统”向“新法制”的革新,也实现了从“法制”向“法治”的演进。

在探寻中国法治建设道路上,法学学者挺身而出,立足依宪治国、依法治国、依法行政等治国方略,呼吁人权保障、司法公正、权力制约等法治理念,致力于回答“何以法治”“法学何为”等时代之问,进而诠释法的时代精神。

“人生难百岁,法治千秋业。”这是一位法学长者的自我心境。新时代之下,全面推进国家各方面工作法治化,这一问题势必成为未来中国法治建设的现实考验。

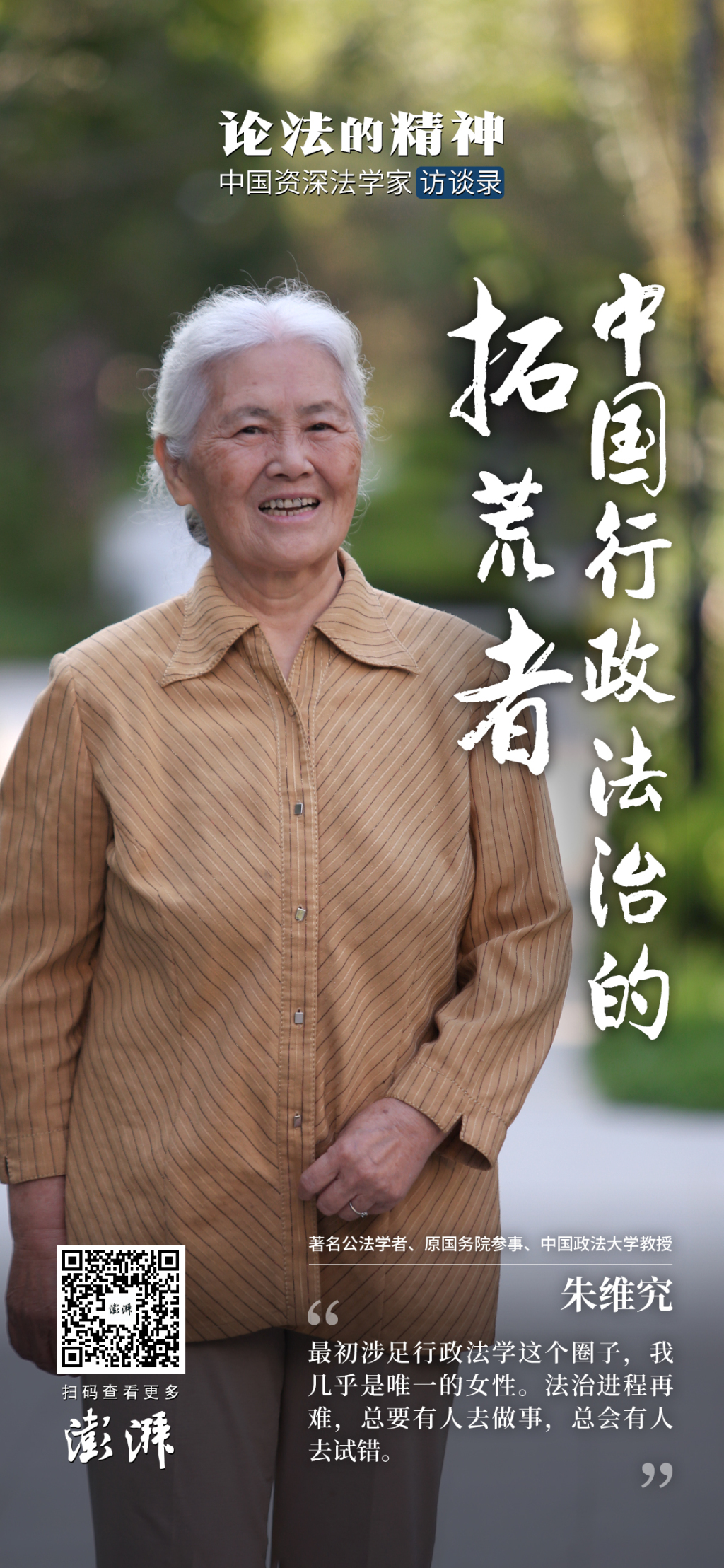

值此新征程,澎湃新闻敬邀多位中国资深法学家分享法治经历、学术思想,记录他们的法学思考和作为,以此集成“论法的精神”专题,期冀为一个法学时代留下注解。本期嘉宾为著名公法学者、原国务院参事、中国政法大学教授朱维究。

2020年退休后的朱维究在北京远郊住所调养身体。耄耋之年的她,心中仍牵挂着中国法治建设的进程。澎湃新闻记者 权义 图

1981年的北京,在西城府右街一间简陋的平房里,白炽灯的光晕在微潮的墙上摇曳。36岁的朱维究伏在案前,面前摊着两摞硕果仅存的资料:一摞是苏维埃行政法、中国行政法纲要等残缺不全的油印本;另一摞是民国时期“南范(扬)北白(鹏飞)”行政法教材、专著的影印本。

对她而言,这弥足珍贵的每一页纸,字里行间满是法律人对法治的深切期待,她也由此接力开启了人生新的征程。

彼时的中国,“行政法”还是个陌生的概念。1982年宪法颁布后,刑法、民法通则、刑事诉讼法、民事诉讼法相继完成立法,行政法治建设愈显迫切。

1986年10月4日,为了充分发挥专家学者参与立法的重要作用,全国人大常委会法制工作委员会成立了行政立法研究小组,朱维究是成员之一。1989年4月4日,第七届全国人民代表大会第二次会议通过《中华人民共和国行政诉讼法》。“怎么评价行政诉讼法出台的重大意义都不为过。”朱维究曾多次强调,如果没有这把“民可以告官”的“尚方宝剑”,行政法治的推进之路,恐怕要艰难得多。

四十多年后,这位曾在部队农场锻炼两年、在农村教过十年书的学者,已成为中国行政法学绕不开的名字——她参与起草行政诉讼法、国家赔偿法、行政处罚法、行政许可法,亲手搭建起中国行政法治的基本框架,见证了“民告官”变为现实,看着行政职权一步一步被纳入法律规制的轨道。

“最初涉足行政法学这个圈子,我几乎是唯一的女性。”朱维究直言,自己与法学的缘分,更像是“命中注定”,“仿佛就是要让我在新中国的政治法律实践中,一次次磨炼、一点点成长”。

过去几十年,朱维究参与的每一部立法,都是围绕“制约公权力、规范行政行为”展开。在她看来,法治化的最终落脚点,是建立一套完整的“公权力责任体系”——通过国家赔偿与补偿制度,完成对国家公权力“最后一公里”的法律制约。

更为难得的是她求真务实的治学风范。朱维究说,“我在学术上的观点,只会不断提升完善,但核心立场始终没变。”

除了法学家的身份,朱维究还曾担任民革北京市委副主任委员、国务院参事等社会职务。在长期的调研、考察与走访中,她努力将自己融入国家整体变革,用专业视角为法治建设建言献策。

谈及历历往事,年逾八旬的朱维究仍不忘鼓励法学同仁继续求索法治的精神:“法治进程再难,总要有人去做事,总会有人去试错。”在她看来,行政法学还有很多事要做,未来仍大有可为。

2025年10月,中国法学会行政法学研究会2025年年会暨成立四十周年纪念活动在湘潭大学召开,研究会授予朱维究“中国行政法学终身成就学者”的荣誉称号,以此致敬她为中国行政法治作出的开创性贡献。

朱维究长期致力于行政法及行政管理学研究,被誉为“中国行政法治的拓荒者”。她常说:“心里装着‘公’字,才能做好行政法研究。”

扎根法治信仰

1944年,朱维究出生于战乱中的河南开封,后随家人迁居北京。她的父亲是西北军军官,早年投身北伐战争;抗日战争期间家乡热河沦陷,这位热血军人又义无反顾地奔赴台儿庄抗日前线。

家庭中流淌的家国情怀,早早在朱维究心中埋下种子。1962年,朱维究考入北京政法学院(中国政法大学前身)。没想到,命运的考验接踵而至。“习法弄政本非我最初志愿,文学、历史、哲学和西方语言学,这些更自由、更鲜活的学科才是我所爱。”她回忆,高考那年,自己最向往的是北京大学西语系,却因为一道课本注释的小题失分,最终偏离了最初的人生构想。

“当时我只有一个单纯的想法:既然党和国家安排我学习政治、法律,那我就好好学,不仅要学,还必须学好。”朱维究在后来的自述中写道。

1964年至1965年,朱维究的大部分时间都在北京郊区、广西偏远的兴安县参加社会主义教育运动,在田间地头、在修公社水库的工地上,与农民同吃同住同劳动,感受着基层的真实模样。

朱维究毕业分配时被送往解放军农场劳动锻炼。在农场,她跟着插秧、割稻,一天能插一亩三分田的秧;后来到农村教书,便自修中文系函授课程,边学边教——从初中语文到高中乃至当时密云师范的语文课。

除了语文课教学,朱维究还教过高中化学,甚至在偏远山村教过小学体育、音乐课,还为了教学学会了弹风琴,带着学生们在教室里唱歌。

“两年部队劳动锻炼、十年农村语文教师”,这是朱维究自己的总结。有人问她这段经历苦不苦,她总是笑着说:“这是很少有人能拥有的人生财富。很多人可能会抱怨、记恨,但我总觉得要朝着更光明的方向走。”

正是这十年的农村生活,让她看清了中国最真实的底色。“那时我就想,中国必须有一套约束权力的规则,让老百姓办事有章可循,让干部少犯错误。”

这些亲眼所见的场景,也成了她后来学术研究的“隐形坐标”:每当研究行政法问题,她总会先问三个问题:这个规定能让老百姓办事更方便吗?能让干部少犯错误吗?能让矛盾在基层就解决吗?

“行政法治这条路,我走了一辈子,还远没有个头。”谈及未来的行政法治建设,朱维究仍反复鼓励年轻人:要“上山下乡”,扎根中国实践。

重建行政法学

在朱维究看来,行政诉讼法是信访制度的法治化。“我对行政诉讼法的研究最初源于对信访的关注。”她直言,自己也曾是一个信访者。

“文革”结束后,为了给自己及家庭平反、落实政策,她跑遍了所有相关机关、单位。“那种煎熬、焦虑与期盼,没经历过的人是很难体会的。最后问题得到了解决,退赔、补偿也落实了。”这段经历,让她对国家赔偿、补偿制度有了切身体会,也让她更加坚定:必须通过法律,为公民权利筑起“防护墙”。

1981年,朱维究调回阔别已久的母校,进入国家法教研室工作,挑起了恢复行政法学教学与科研的重担。

彼时的中国,行政法研究近乎一片空白:没有现成的教材,没有系统的理论框架,甚至连国务院公布的规范性文件都凑不全。“虽然已经36岁,但我当时的状态就像个刚入学的学生,满脑子都是‘把失去的时间补回来’。”朱维究坦言,那时候的自己,“一天要干两天的活,一年要完成别人三五年的工作”。

北京政法学院早在上世纪50年代初就建立过全国第一个行政法教研室,后来1958年随法学学科撤销而消失。如今要重建,难度可想而知。

“我是从清理散落在民间的行政规范性文件开始研究行政法的,自始至终没脱离过中国的实务,所以清楚知道中国行政法治缺什么。”朱维究回忆。

恢复重建的前两年,她的脑子几乎一刻没停过:同事们讨论问题,她边听边记笔记;中午给大家做饭时,炒着菜还在琢磨刚才讨论的理论难题,“作为行政法教研室第一任常务副主任,所有科研、教学工作我都亲自安排,还参与了国务院法制局清理法规的繁重实务,我和为数不多的几位教师,一点点艰难地构建起中国行政法专业课的雏形和基础。”

重建之路是从翻阅旧报纸开始的——《新华月报》成了朱维究的“宝贝”,她逐期翻阅、筛选其中的行政规范性文件,像拼图一样,一点点梳理新中国成立后行政制度的演变轨迹。

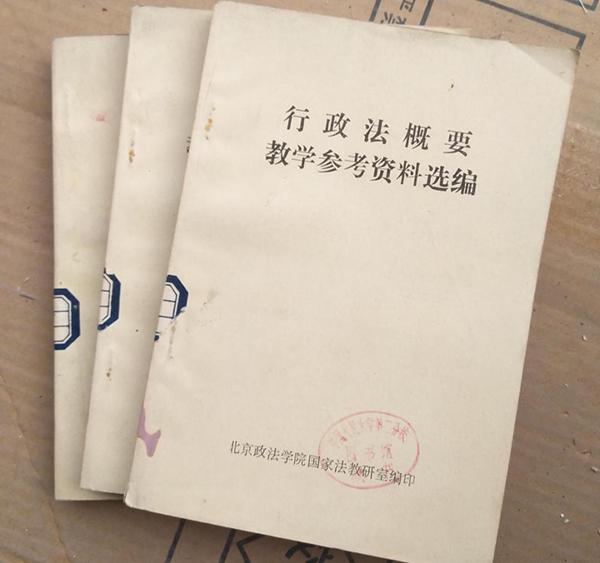

1982年6月,北京政法学院国家法教研室正式编印了《行政法概要教学参考资料选编》,作为校内教学用书,朱维究是主要编者。“那时候,大多数人只知道刑法、民法、经济法,却不知道行政法;只知道司法机关要依法办案,却不知道行政机关也要依法办事。”朱维究坦言,直至上世纪 80年代中期,中国仍缺乏规范行政行为、行政责任、行政救济的基本法律,行政管理的大多数领域尚无法律调整,行政机关及工作人员行使职权,主要遵循的还是政策性文件。

也有人说:“这些政策文件能算法律吗?”面对质疑,朱维究如此回应:“中国行政法治的起步,必须也只能从散落在这片土地上已有的东西开始。”

1982年6月,《行政法概要教学参考资料选编》正式编印,这是中国行政法学恢复初期的重要教学资料,朱维究是主要编者。

为“民告官”争空间

1986年,国务院正式启动行政法律法规的起草工作。同年10月,全国人大常委会法制工作委员会成立行政立法研究小组,朱维究是小组成员之一。

这个研究小组,是改革开放后我国立法制度的一次重要创新,为中国行政法治的恢复与完善做了最早期的基础工作,其中最重要的探索,就是“是否能制定行政法法典”。

后来,行政立法研究小组组长提出“从民事诉讼法中分离出来,先制定行政诉讼法,再推进行政实体法法典化建设”的建议。“这个建议被采纳后,研究小组就集中精力推动行政诉讼法的制定。”朱维究回忆,起草过程中,她恰好负责国家赔偿问题的调研和草拟工作,“因为自己的遭遇,我格外清楚:必须使国家责任法律化,让公民权利有法可依”。

彼时,“政府当被告”“法院审政府”的想法,在很多人看来是“天方夜谭”。“那时候大家讨论的核心是‘怎么监督行政机关’,还没有‘民告官’这个说法,这个概念是后来慢慢形成的。”朱维究始终坚信:没有“民告官”制度,老百姓的权利就没有保障。

这背后,是立法理念的深刻变革。作为中国行政法的奠基人之一,朱维究最推崇的是行政诉讼法中的“受案范围兜底条款”的确立——它像一把钥匙,打开了束缚“民告官”的制度枷锁。

通常,大陆法系行政诉讼法对受案范围主要采取“列举式”规定,这导致大量侵犯公民权益但未被明确列举的行政行为被挡在法院门外,形成了“受案范围”的灰色地带。而“兜底条款”的确立,让受案范围从封闭的“列举式”,转变为“概括+列举”的开放模式。

“只要是行政机关侵犯公民、法人或其他组织合法权益的行政行为,原则上都能起诉,除非法律明确排除。”朱维究认为,行政诉讼的本质是“民告官”,根本目的是保护公民权利,而“兜底条款”最直观地体现了这一精神——“法律站在公民一边,只要你的合法权益受损,你就有权利起诉。这从根本上改变了公民在行政诉讼中的被动和弱势地位。”

这是一个开放的、随时可以增加监督事项的规定。朱维究觉得,有了这个兜底条款,今后的行政法规就可以随时扩大接受司法监督的范围。

除了法学家的身份,朱维究还曾担任国务院参事,可以直接向总理提交政策建议。

法学研究不能跟风

1989年4月4日,行政诉讼法正式表决通过,“民告官”以国家法律制度的形式,在中国落地生根。

在朱维究眼中,这部法律的特别之处在于,它打破了传统“自上而下”的监督模式,赋予公民“诉权”——让老百姓能通过起诉,倒逼行政机关依法行政,“那时候,老百姓第一次感觉到:‘我有权用法律手段控告政府’。这个观念的转变太重要了,因为这是一种积极的监督权利,而不是消极的、被恩赐的‘救济’。”

这也是中国法制史上第一次,用法律形式明确要求各级政府“依法行政”。此后数十年,朱维究还参与了国家赔偿法、行政处罚法、行政许可法等多部法律的起草与论证。每一次,她都坚持从中国实际出发,在争议中守住法治的关键环节。

比如,起草行政许可法时,学界流行“一刀切”减少行政许可的观点,朱维究却主张“具体问题具体分析”——要区分不同领域的许可需求,不能为了“减数量”而忽视实际治理需要;讨论国家赔偿法时,她坚持“赔偿不仅是经济补偿,更要体现对权利的尊重”,力主将“赔礼道歉”纳入赔偿方式,让受害者感受到法律的温度。

这些观点提出时,往往被认为“新锐”,甚至不为主流接受,但随着时间推移,都逐渐成为法治实践的共识。朱维究常说:“法学研究不能跟风,要扎根中国大地,解决实际问题。不解决黄土地上的问题,研究任何社会科学都没有意义。”

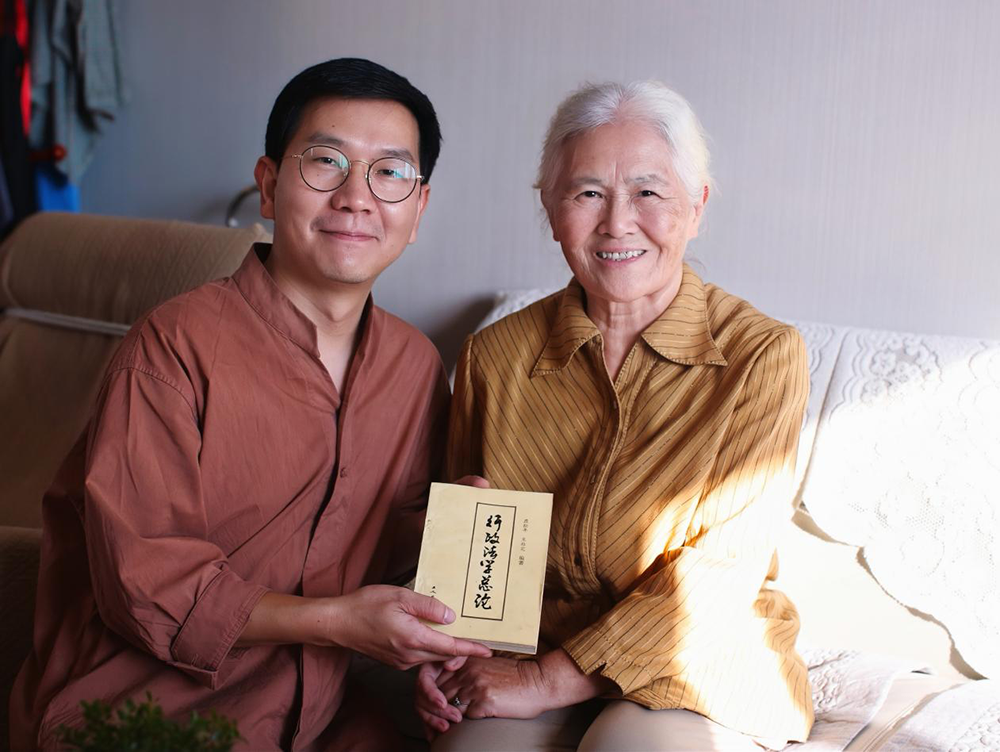

在《行政法学总论》专著中,朱维究提出“管理即服务”双核理论,并认为中国行政法要解决黄土地上的问题。

从未改变过核心观点

早在20世纪80年代,朱维究就提出“管理即服务”的理论。彼时,学界主流认为行政法的核心是“监督行政”,即通过法律约束政府权力;而朱维究却坚持“服务与监督并重”。她认为,行政机关的“管理”,本质上是为了给老百姓提供便利,而不是设置障碍。

这一观察,源于她农村教书的经历。那时,她见过个别干部以“管理”为名刁难群众,也听过村民因办事流程繁琐而无奈抱怨。基于这一现实,朱维究融合法学、政治学、管理学等多学科成果,结合中国改革实践,创立了独成一派的“新管理论”行政法学体系。

1983年,新中国第一本行政法学统编教材《行政法概要》出版,朱维究担任这本教材的责任编辑。“做责任编辑特别占便宜,所有人的稿子我都要一遍又一遍地看。这个过程中,我还能起点作用,哪些东西留下来、哪些东西不要。最重要的就是王(名扬)老师写的‘行政行为’那一章,当时应松年老师和我多方婉转做工作,最终说服主编王珉灿把这一章留下来,标题就用‘行政行为’。”朱维究说。

她的理论始终拒绝“照搬西方”,但并不拒绝参考借鉴国外好的制度。上世纪90年代,学界流行“借鉴西方行政法理论”,有人说她的“新管理论”“太本土化,不够国际”。朱维究没有反驳,而是带着学生翻译了德国、日本的行政法教材,逐章对比分析:“人家的理论是基于他们的行政体制,咱们的县乡两级政府要管宅基地审批,这些问题在他们那里不存在,怎么能直接套用?”

在她看来,行政法的核心是“给权力划边界,给权利找保障”,而“服务”正是划定边界的标尺。“行政机关做任何决策,都该想清楚:这个决策能给老百姓带来什么便利?会不会增加他们的负担?”后来,这个理念在行政许可法中得到印证——该法总则明确写入“高效便民”原则,要求行政机关“提供优质服务,提高办事效率”。

“我对自己的思考和观点,非常坚定,不是亲身经历、未经深思熟虑的选择,我不会随便相信。”朱维究说:“我只是在原有的基础上不断提升、完善,但核心观点从来没有变过,不随波逐流、摇来摆去。”

忧国家之所忧

20世纪80年代末,朱维究加入中国国民党革命委员会,走上参政议政的道路。此后,她还担任过民革中央委员、北京市政协常委、最高人民检察院特约检察员、中央纪律检查委员会特约监察员等职务,以更广阔的视角参与国家治理。

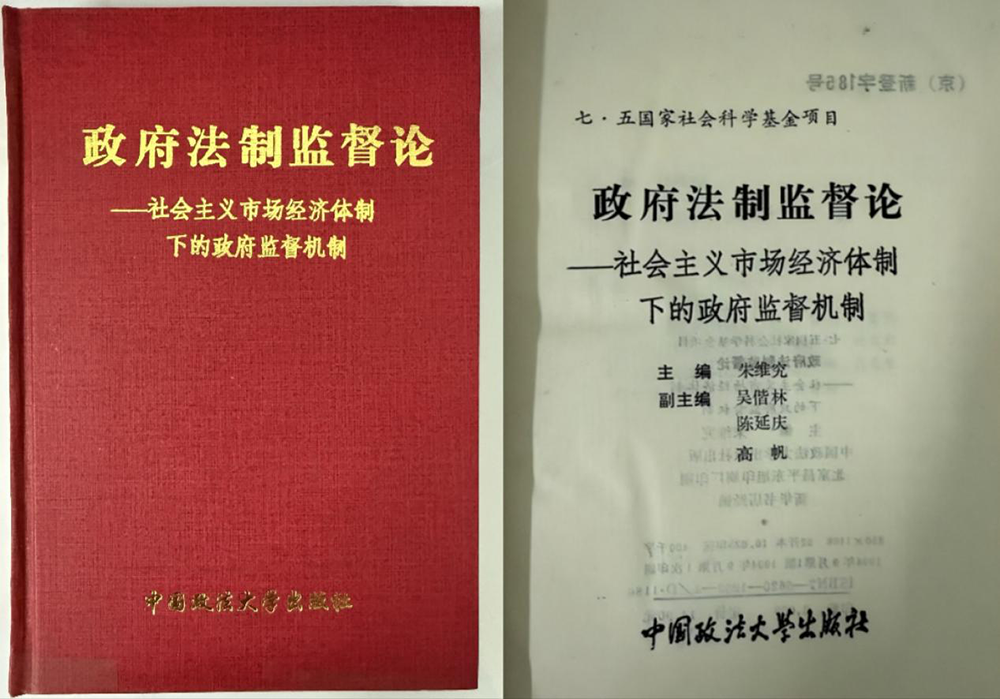

早在1994年,朱维究就主编了《政府法制监督论:社会主义市场经济体制下的政府监督机制》。她认为,应该严格按照马克思主义基本原理、《中华人民共和国宪法》的规定以及我国国情,对政府应当进行全方位的监督:不仅仅是行政诉讼的司法监督,应当包括人大监督、政协监督、司法机关的监督(行政诉讼)、行政机关内部的层级监督与专门监督等完整的体系。

2006年2月,朱维究被聘为国务院参事,这份职务让她拥有了直接向高层提意见建议的机会。担任参事后,她提交的第一份建议是《关于建立行政决策终身追责制的思考》。

当时,一些地方存在“换一任领导改一次规划”的现象,造成资源浪费,也损害了群众利益。针对这一问题,朱维究在建议中提出“决策过程留痕、责任主体明确、追责不因离职终止”三大原则。2015年,《重大行政决策程序暂行条例》出台,“终身追究”制度被明确写入,成为约束行政决策的重要机制。

“参事要替国家考虑周全,忧国家之所忧。”朱维究认为,提建议不能只说“好的方面”,更要考虑“不利因素”,底线思维不能少,“我从来都是独立思考,直言不讳。只要想到对国家有利,对法治进程有益,就一定会表达出来;面对国计民生、重大立法、执政党建设等问题,也随时敢于发出基于法治思维的建议。”

那时的国务院参事中,朱维究是唯一具有法学专业背景的。“蹲下去才能看到蚂蚁,深下去才能解决问题。”从立法参与者到国务院参事,她始终以专业素养践行着“国家需要什么,我们就做什么”的承诺。

朱维究主编的《政府法制监督论》著作,阐释了政府法制监督的理论依据和体系模式与国家监督、政治民主监督等的有关问题。

“上山下乡”

朱维究是中国政法大学行政法学专业的创始人之一。1981年,她和同事一起开拓性地恢复了学校的行政法课程,后来学校先后获得行政法硕士、博士点。她还曾担任中国政法大学研究生院宪法与行政法导师组组长,和同事一道培养了一大批优秀法治人才。

如今,这些学生有的担任全国人大常委会副委员长、省委常委等领导职务,有的积极投身法治实践工作,还有很多已成为行政法学界的中坚力量——中国政法大学校长马怀德、行政法学知名教授胡建淼、著名宪法学者焦洪昌等,都曾是她指导或教过课的学生。

“要成为‘政治人’(讲政治),更要做‘公共人(为公)’——心里装着‘公’字,才能做好行政法研究。”在朱维究看来,法学教育没有“一定之规”:“法治实践需要什么,我们就研究什么;在解决问题中总结经验,再将经验升华为理论。”

从农村教书到参与国家立法,朱维究的学术经历,正是中国行政法治从无到有、从弱到强的缩影。

“行政法治这条路,我走了一辈子,还没走到头。后面的路,要靠年轻人接着走,但方向不能偏。”她常对学生们说,这个“不能偏”的方向,就是她反复强调的:“行政权力必须受约束,公民权利必须受保护。”

在一次面向年轻学子的讲座中,朱维究曾如此鼓励后辈:“还是要‘上山下乡’,扎根中国实践推进法治。不能脱离中国的国情,要懂得我们从哪里走来,为什么能够坚定地走下去。”

在行政法学“无人区”里,朱维究躬身拓荒四十余载。她不仅播撒了法理的种子,还种下了法治的信仰。如今,这片曾经荒芜的土地,已开出属于中国行政法学的花朵。

海报设计:白浪