陆灏丨书与书人:签名本再忆

一

张爱玲1974年5月17日给夏志清的信里说:“Henry James的The Aspern Paper看了印象不深,近年来看了书中所指的拜伦与雪莱太太异母姊妹的事,却相当有兴趣。”(夏志清编注《张爱玲给我的信》,台湾联合文学,2013年3月版,208页)看来张爱玲对文坛八卦的兴趣,要超过文学本身。亨利·詹姆斯的中篇小说都很精彩,这本《阿斯彭文稿》尤其好看,张爱玲大感兴趣的小说原型故事,中译者主万在“译后记”里有详细讲述(百花文艺出版社,1983年4月第一版)。

我买到的这本《阿斯彭文稿》,书名页有译者主万的题词:“霞华同志教正。主万,83年冬”。霞华应该就是译者曾经的同事、华东师范大学外文系教授杨霞华,钱谷融的太太。钱谷融先生是很熟悉的,以前好多文学活动都能见到他,慈眉善目、笑容可掬。而这位杨教授我无缘识荆。曾在吴俊的《追思我的导师钱谷融先生》一文中读到,他们师生俩有次谈到恋爱问题,钱先生对吴俊说:“我也有苦恼啊,杨先生有时发起脾气来,会过来揪着我的耳朵从这个房间拉到那个房间。”吴俊写道:“杨先生是我的师母,华东师大外语系的资深教授,年长先生四岁,师母任副教授时,先生还是小讲师。……我在先生家里,多次听到隔壁杨先生直呼先生的名字,而先生说起师母则总是杨先生三字。”(黄平主编《师大忆旧(华东师大卷)》,江苏凤凰文艺出版社,2022年1月版,73页)

主万在《阿斯彭文稿》上的题词

主万先生与我却有过一段交往。上世纪八十年代后期,我采访了多位沪上老翻译家,曾去华山路主万先生府上拜谒,听他介绍刚完成翻译的英国作家特罗洛普。主万先生在上世纪五十年代曾翻译了特罗洛普长篇小说《巴塞特郡纪事》的第一部《巴彻斯养老院》,三十年后又完成第二部《巴彻斯特大教堂》的翻译。我在介绍文章中说这部小说“给了我们一些比民族性更广泛、更深远的东西,最终是来源于对人类的一种透彻、全面的认识与了解”,肯定是主万先生说的话。《养老院》和《大教堂》收入“外国文学名著丛书”,分别于1986年6月和1987年1月由上海译文出版社出版,主万先生都签名送了我。

主万在《巴塞特郡纪事》上的题词

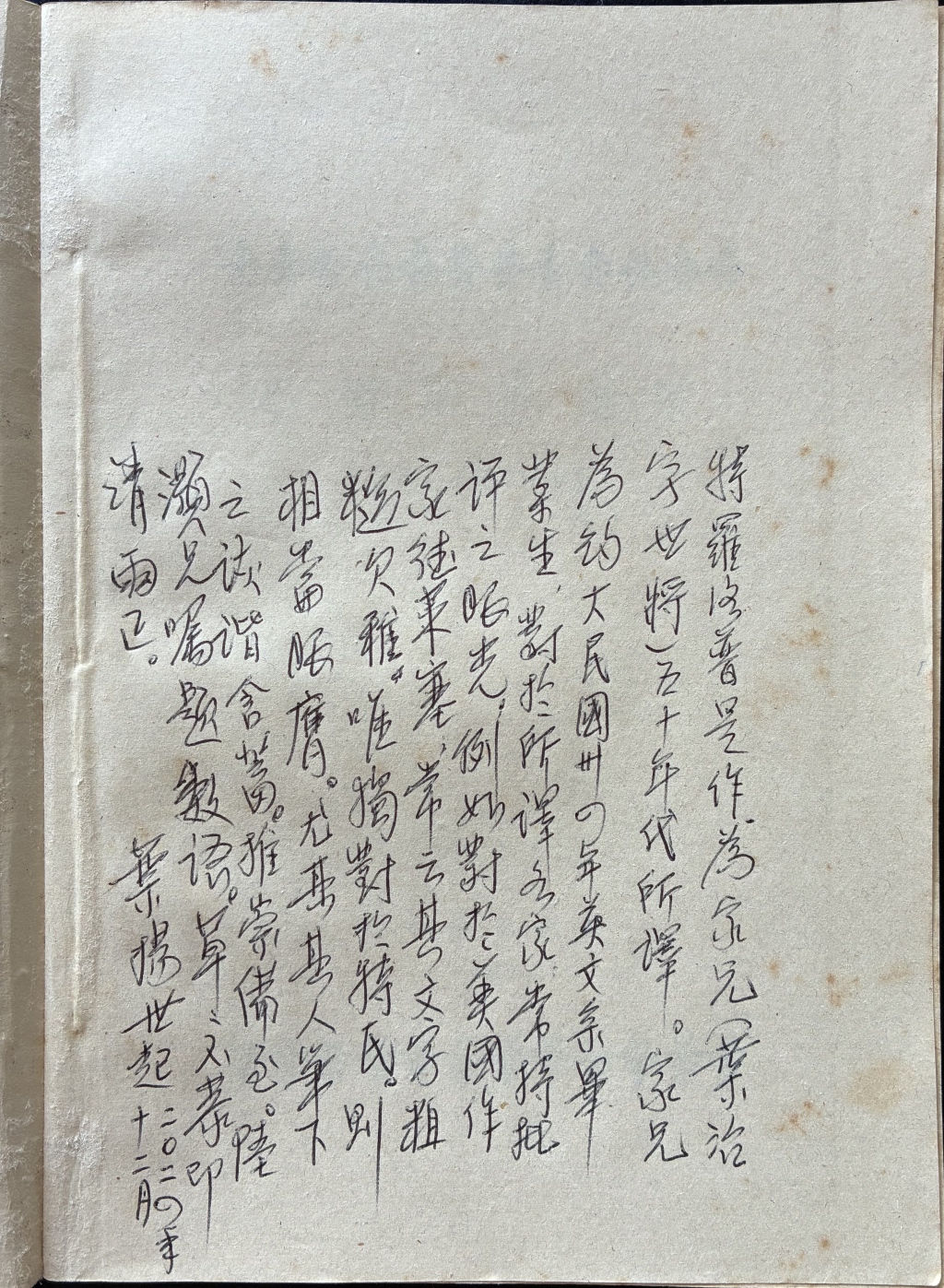

主万先生本名叶治,他的弟弟叶扬先生,长期任教美国加州大学河滨分校,前些年常常回国,我和他交往更密,听他讲了不少老叶家的往事,还约他写了很多文章。前两年我在旧书店淘到一本《巴彻斯养老院》,新文艺出版社1957年5月的初版本,品相不错。去年年底叶扬先生回国探亲,我请他在书上写几句话留作纪念。叶扬先生在前衬页上题写:“特罗洛普是作,为家兄(叶治字世将)五十年代所译。家兄为约大民国卅四年英文系毕业生。对于所译各家常持批评之眼光,例如对于美国作家德莱塞,常云其文字粗糙欠雅。唯独对于特氏,则相当服膺,尤其其人笔下之诙谐含蓄,推崇备至。陆灏兄嘱题数语,草草不恭,即请两正。叶扬世起,二〇二四年十二月。”

叶扬在《巴彻斯养老院》上的题词

二

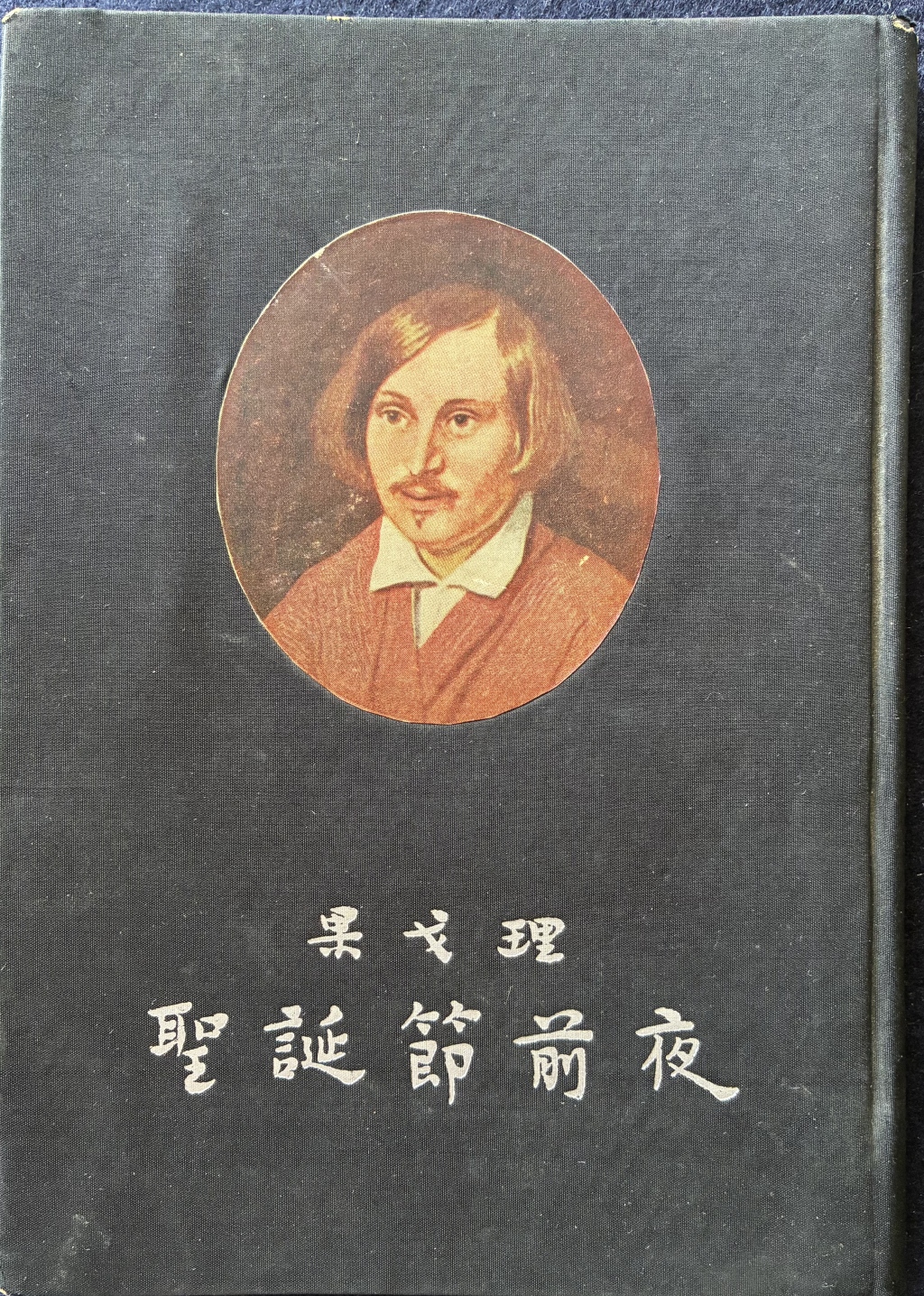

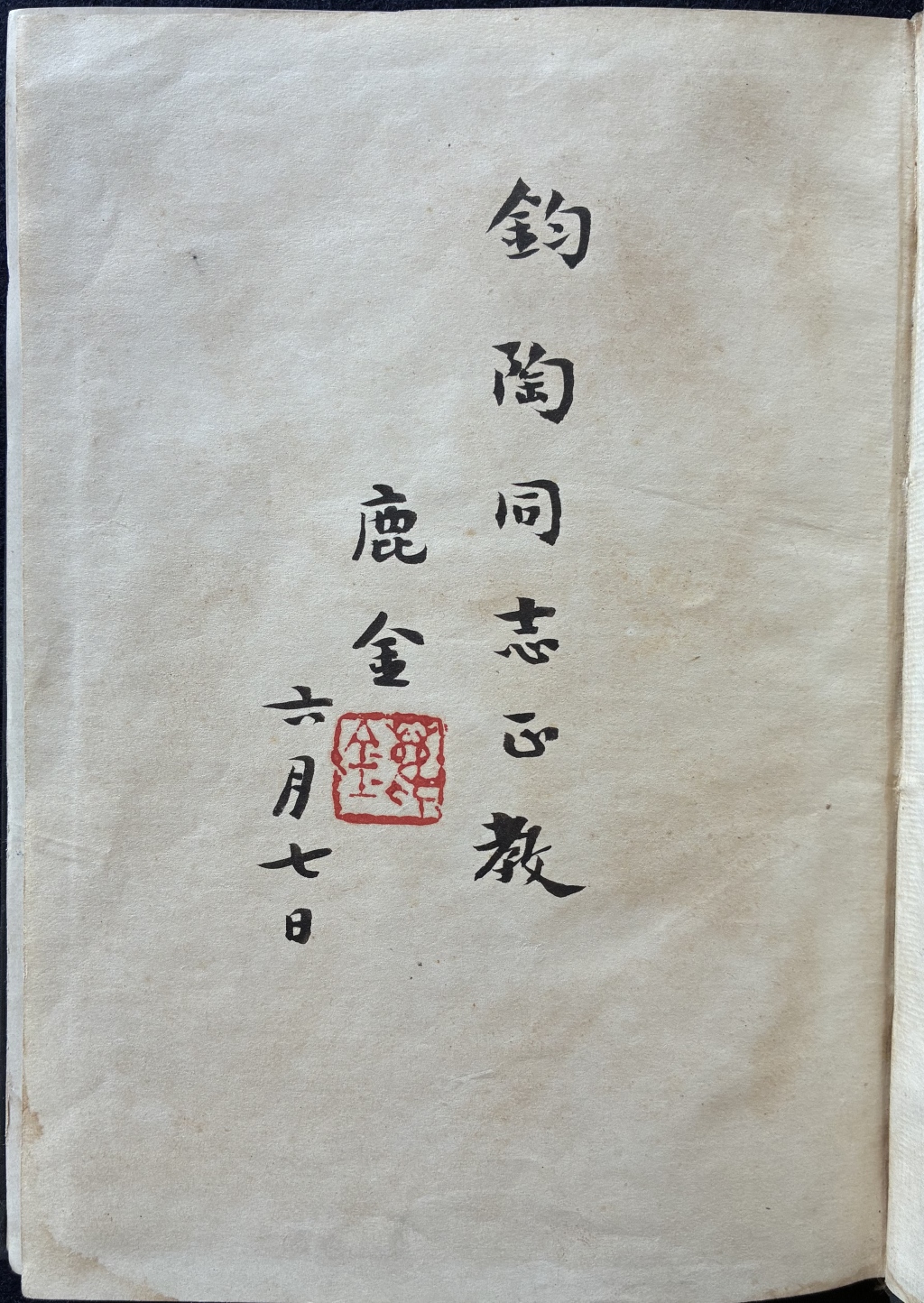

也差不多上世纪八十年代后期,我认识了翻译家叶麟鎏先生、吴钧陶先生。好友韦泱先生送了我这本《圣诞节前夜》,果戈理著,鹿金译,平明出版社,1955年5月初版初印。鹿金是叶麟鎏先生的笔名(取名字的一半)。难得的是,书的前衬页有译者毛笔题词:“钧陶同志正教。鹿金,六月七日”。这是本精装本,据韦泱转述吴钧陶先生的介绍,是当年译者自己拿着布料到厂里去改装的。封面上的书名和作者名,显然也是出自译者之手,与题词一样笔迹。这是吴老先生以前送给韦泱,韦泱转赠给我的。吴先生和叶先生相识于上世纪五十年代初,先后进入巴金主持的平明出版社,吴先生曾在《忆平明社同仁》一文中说,叶麟鎏毕业于暨南大学英文系,是周煦良教授的学生,他与周煦良教授有共同的爱好,淘旧画、写书法、喝喝老酒、吃吃美食等,平时戴着眼镜,留着长发,指甲也长长的,背有些驼,很像个“遗老”雅士;苏州人,有点苏州才子的味道,一手毛笔字写得精致玲珑,说起古玩来很是投入(韦泱采访整理《吴钧陶先生忆平明社同仁》,巴金故居主办《点滴》2018年第六期)。

鹿金在《圣诞节前夜》上的题词

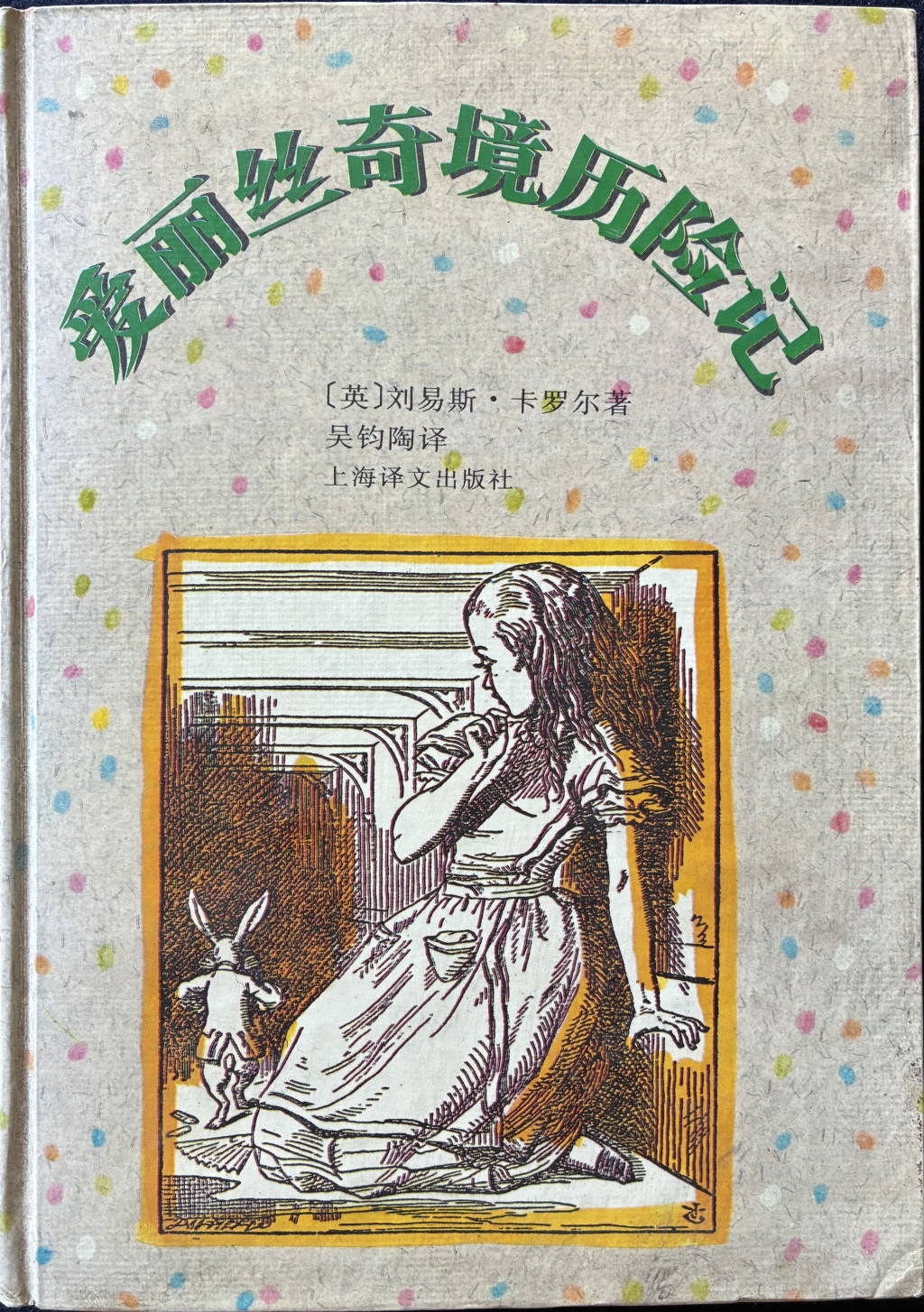

当年采访吴钧陶先生,是介绍他正在翻译的英国作家夏洛蒂·勃朗特的《维莱特》。后来吴先生翻译的刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝奇境历险记》出版后,送了一本给我,在书名页题词外,还在对页用铅笔写了:“《维莱特》已于去年出版,印数也少,我手头无馀书。谢谢你当年报导此事。”

吴钧陶在《爱丽丝奇境历险记》上的题词

叶麟鎏先生当年见得比较多,他是译文出版社的总编辑,我也随译文社的同事称他老叶。老叶待人和善,我们年轻人跟他交往聊天可以没大没小。那时不知从哪里听来的,说老叶收藏新文学初版本、毛边本不少,但秘不示人。正好他要乔迁,我就自告奋勇问老叶:“你搬家要帮忙吗?”老叶笑起来眼睛眯成一条缝,用沙哑的声音说:“哈哈,我晓得你勒动啥脑筋。勿!需!要!”九十年代中有一段时间,我借住在南市,偶尔会去城隍庙的古玩市场转转,老叶知道后给了我五字告诫:“多看少动手。”老叶收藏字画甚丰,最有名的是弘一法师画的《释迦佛像》,曾多次展出。老叶去世后,嘉德2010年拍卖了弘一这幅佛像,成交价九百多万。去年嘉德秋拍,又有一件弘一的书法,两个字“灵化”,是翻译家李文俊先生的旧藏,介绍说“或为叶麟鎏所赠”。那场拍卖还有一幅老叶写赠李文俊的草书作品,录姜白石诗,落款“默庵”,钤“鹿金”白文印和“叶麟鎏”朱文印。可惜我知道时,拍卖早已结束。

老叶爱喝酒,也是美食家。陆谷孙主编的《英汉大词典》出版后,译文出版社犒劳词典编写组成员,组织去杭州游玩几天,陆先生和老叶也邀我同行。某天早餐去杭州名店奎元馆吃面,我跟老叶说:“奎元馆的片儿川听说很灵。”老叶听了直摇头,说:“片儿川是咸菜肉片,咸菜我不吃的。吃咸菜会生癌,吃火腿也会生癌,我宁可吃火腿。”

老叶收藏的那些新文学版本,不知下落如何。我藏有一本杰克·伦敦《铁蹄》中译本,吴劳、鹿金译,平明出版社,1953年12月初版,这是一本毛边特印本,编号第2。是吴劳先生送我的,但毛边、特印,肯定是老叶的主意,第1号估计就在他那里。吴先生和老叶也是几十年的朋友,解放初两人一起北上革大,又一起退学回上海,1957年一同倒霉,老叶发配青海,吴先生劳改安徽,“文革”后又一起进译文社。老叶去世后,有一次我请吴先生说说老叶,由此知道了很多老叶的轶闻,有些不便公开,就不说了。

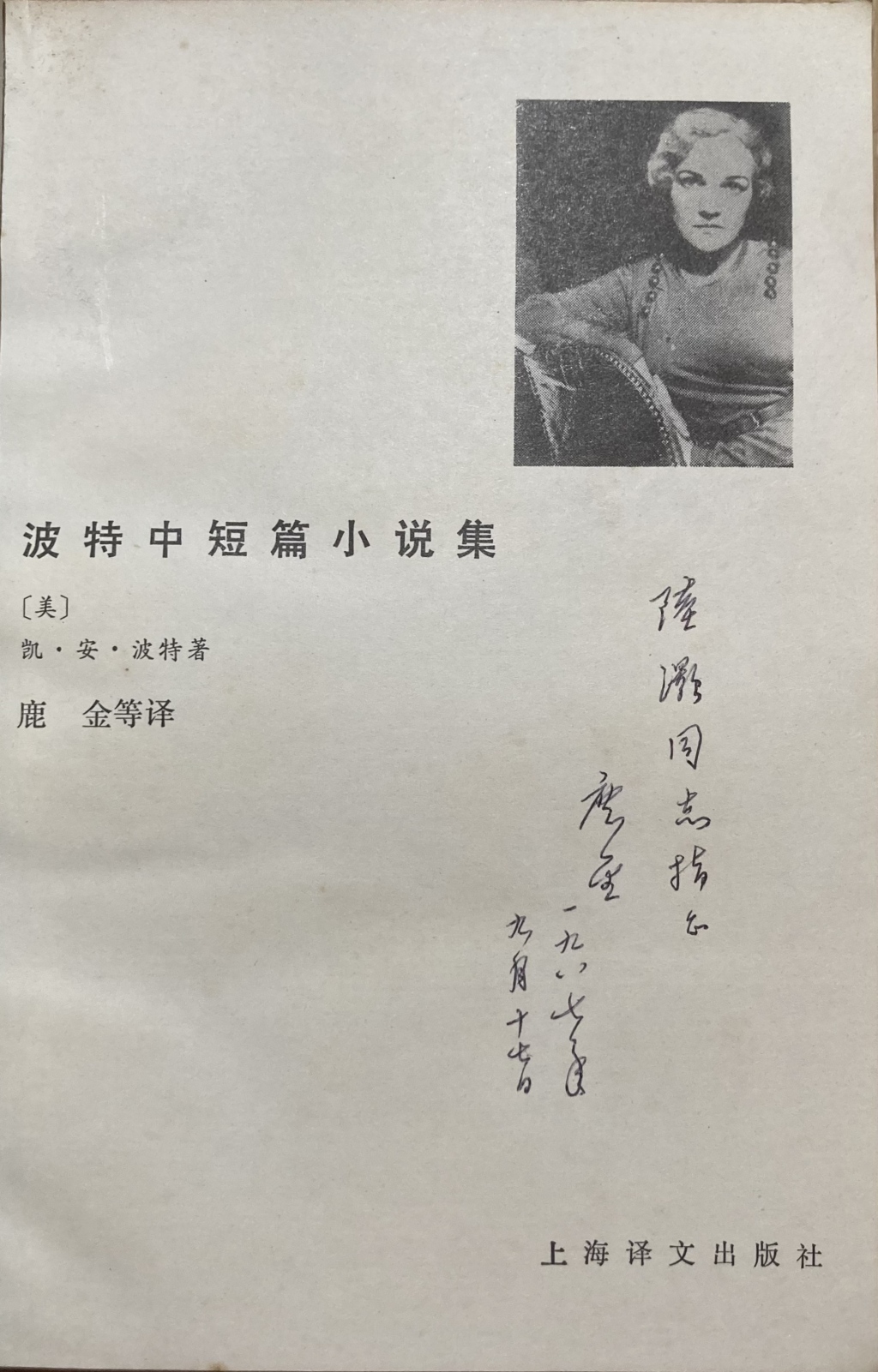

手边有一本老叶送我的他翻译的《波特中短篇小说集》,上海译文出版社,1984年10月初版,老叶签赠的日期是:1987年9月17日。

鹿金在《波特中短篇小说集》上的题词

三

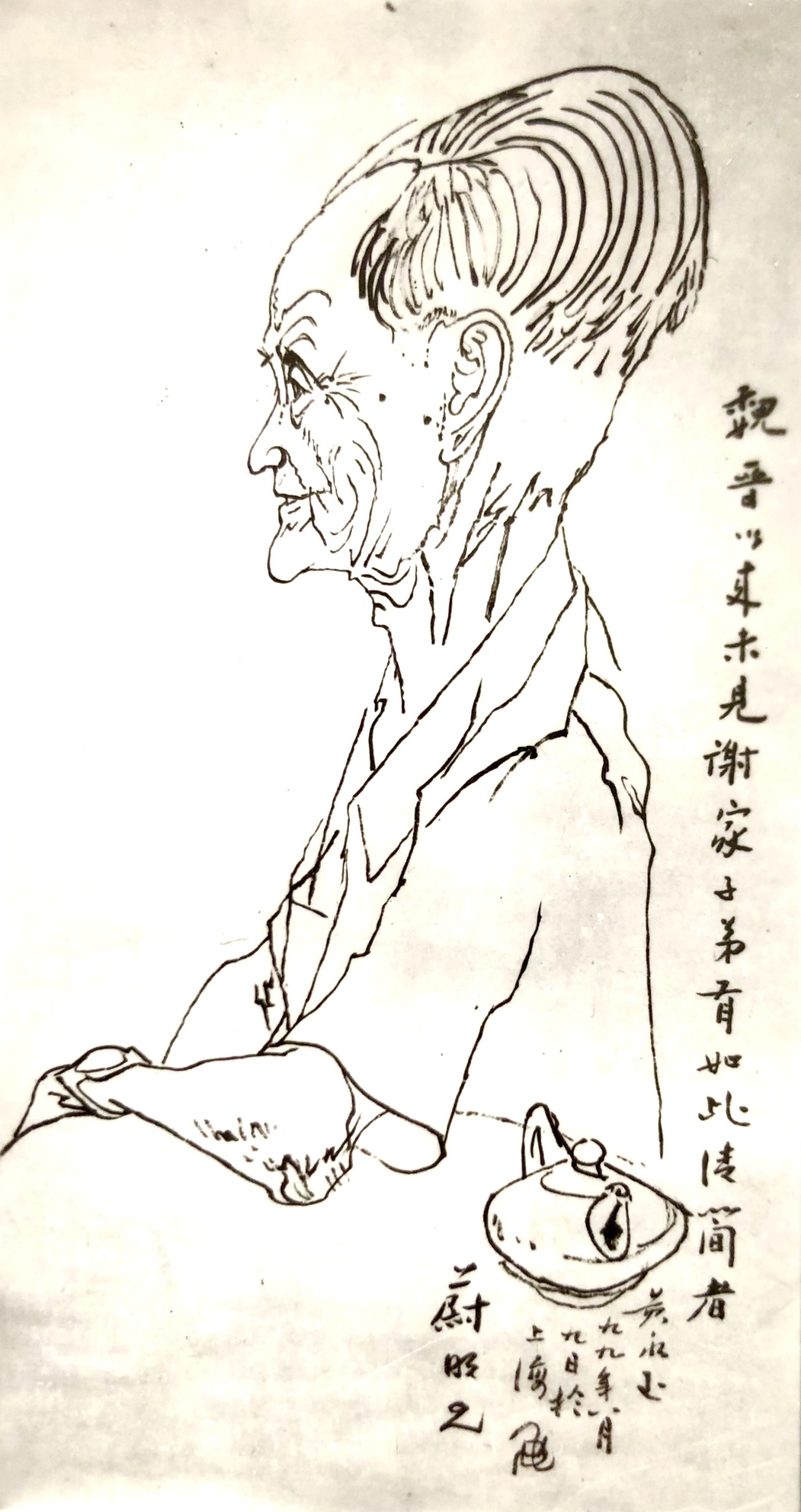

谢蔚明先生是《文汇报》的老人,晚年常来报社,有时在大堂邂逅,他衬衫口袋里会放一封黄永玉的来信,碰到就拿给我看。他们是超过半个世纪的老朋友。谢蔚明曾在文章里引过黄永玉一封信的话,让人印象深刻:“过去,好些年才死一个老头子,后辈人从从容容寄托哀思,写了许多有意思的文章,沉重沉重好长一段时间。现在一串一串地来,好像激情爱国者踊跃抢购公债券,前赴后继不堪之至,让人静默三分钟都来不及,像我,就欠了许多分量很重的情……”(谢蔚明《杂七杂八集》,武汉出版社,2000年3月版,56页)有一回,口袋里放的是黄永玉给他画的白描像的照片,谢先生印了一些分赠朋友,也送我一张。那幅白描像画得真是绝,一旁的题词也绝:“魏晋以来未见谢家子弟有如此清简者。黄永玉九九年八月八日于上海画蔚明兄。”钱默存曾有两句题画诗:“画品居上之上,化人现身外身”,移来称赞黄永玉的这幅白描人像,再贴切不过。谢蔚明先生后来写了篇《黄永玉赠画》,说那幅白描像有九十公分高,只用了一刻钟多一点时间就完成了(谢蔚明《那些人那些事》,上海远东出版社,2006年5月版,13页)。

黄永玉给谢蔚明画的白描像

徐铸成是文汇报的创办人之一,1957年以后离开了《文汇报》,晚年曾来参加过《文汇报》的活动,依稀记得见过他的一个背影。手头这本徐铸成签赠给谢蔚明的《杜月笙正传》,浙江人民出版社,1982年6月第一版,是我几年前在旧书店淘到的。在“作者近照”的上方,徐铸成钢笔题写:“蔚明同志、从美同志存正。作者赠,82.11.”钤白文“徐铸成印”。

我是因为题词中有“从美同志”而购存此书的。那是作家苏青的女儿,在谢蔚明晚年曾与他共同生活过六年。谢蔚明上世纪八十年代末写过一篇《忆苏青》,说“是1978年认识苏青的,她讲一口宁波话,我不能完全听懂,影响了我们深谈,使我不能更好地了解她”。2005年这篇文章收录《那些人那些事》时,谢先生又加了一段附注,将他“与苏青女儿李崇美共同生活六年的过程”公之于众。谢蔚明1957年被流放北大荒,十九年后改正回到上海,恢复公职,任《文汇月刊》副主编,经朋友介绍,认识苏青的次女李新(崇美),并于1980年结婚。谢蔚明只比苏青小三岁,苏青叫他老谢。因为李新工作单位在郊区,为苏青买药、领工资等事都由谢来办理。1982年苏青病逝,再过几年,李新的叔父从美国来约她赴美……从此没有联系。

谢蔚明写过一篇《怀念徐铸成前辈》,引了徐铸成的一封信,说浦熙修的女儿冬林去访问过他,他想请冬林在“洁而精”小酌,请谢“和梅朵、芳藻、家树、叶冈、光华几位作陪”,让谢蔚明代约,还加了一句:“你那位苏同志如肯光临,尤为欢迎。”“洁而精”是家川菜馆,位于复兴公园后门的雁荡路,当年颇受文艺界人士的青睐,梅朵等几位都是文汇报老同仁,而最后加的“苏同志”,想必就是苏青的女儿,徐铸成题赠写作“从美同志”的那位。

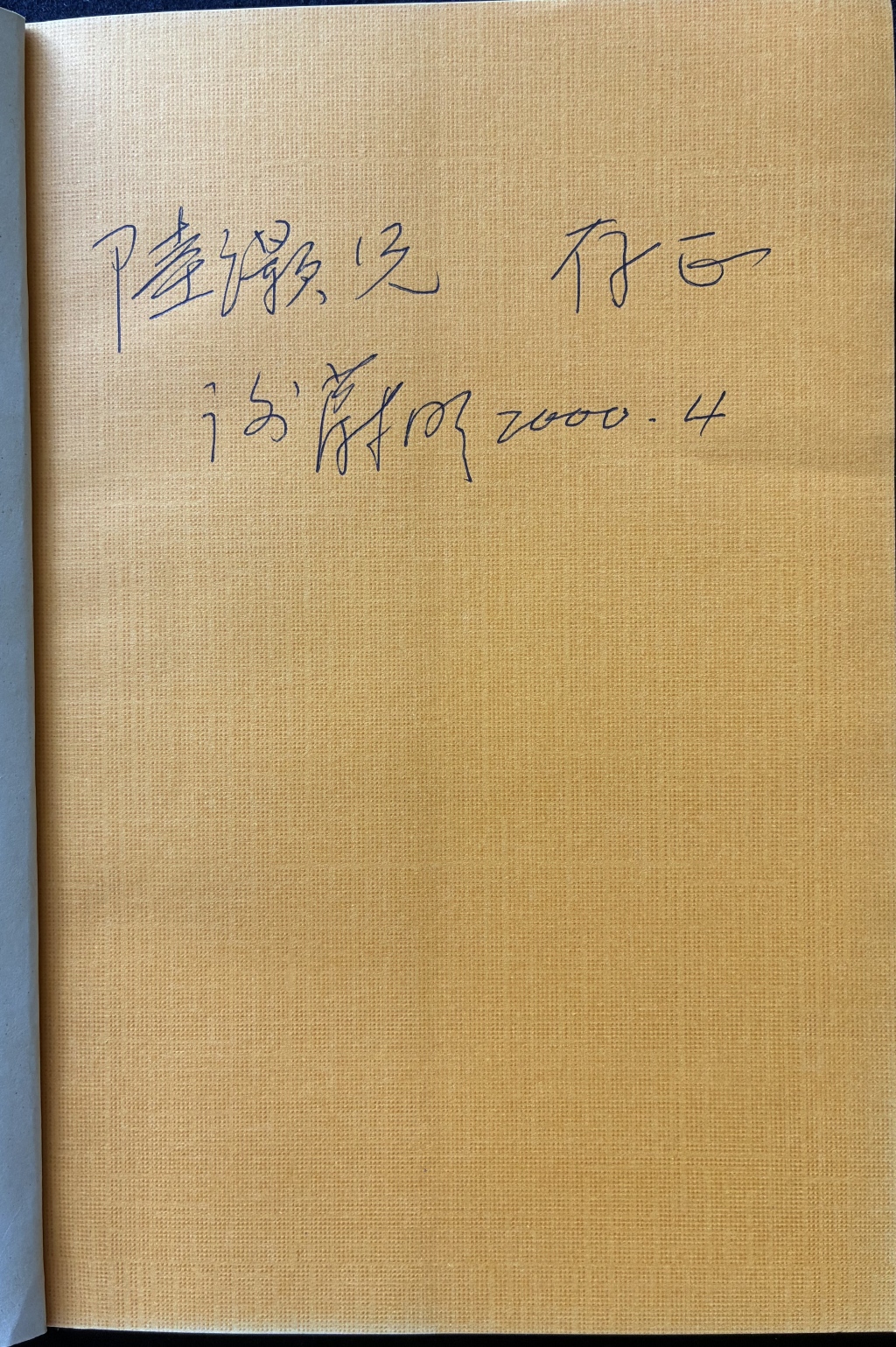

《杂七杂八集》,谢先生有签名赠送给我,前衬页上题写:“陆灏兄存正。谢蔚明2000.4”。

谢蔚明在《杂七杂八集》上的题词