鲁明军谈艺术力与艺术史的野蛮主义

鲁明军(章静绘)

复旦大学哲学学院艺术哲学系鲁明军教授的新著《无名的艺术力:论形式意志与图像潜能》,是继《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)、《前卫的承诺:〈十月访谈录〉》(2023)之后,其关于二十世纪艺术史的最新研究。鲁明军在书中围绕二十世纪艺术知识场域展开了一系列观察和论述:经由李格尔的“艺术意志”(Kunstwollen)和瓦尔堡的“情念程式”(Pathosformel)两个核心概念,他以形式与图像作为反思起点,试图将其从客观、中立的方法论中解放出来,重探艺术(史)的内驱力和能动性,并进一步追问:一种艺术史的野蛮主义是否可能,以及如何可能?

受《上海书评》之邀,中国美术学院副教授杨国柱围绕此书主题“艺术力”及二十世纪艺术史论的若干问题,专访了鲁明军教授。访谈中,鲁明军特别强调了由艺术史论、艺术创作与展览策划共同构成的整体性艺术(知识)实践及其势能,对理解和重述二十世纪艺术史,以及当下艺术史研究和艺术实践可能带来的启示。

《无名的艺术力:论形式意志与图像潜能》,鲁明军著,上海人民出版社|新行思,2025年4月出版,489页,108.00元

《无名的艺术力》看上去像一本艺术史学史,但又掺杂了展览史、当代艺术写作,特别在下篇非常突出。在您看来,这到底是本什么书?与一般的艺术史或史学史研究、当代艺术写作相比,有何不同?书中提到“策展式写作”,您策划过诸多当代艺术展览,目前依然活跃在当代艺术现场,在您的经验中,策展实践与学术研究是什么关系?

鲁明军:这本书里面的一部分章节,乃至整本书的立意和框架都多多少少与展览相关。这是我的一个习惯,很多时候策展和写作是并行的,所以策展会不自觉地渗透到写作中。如2019年策划的展览“街角、广场与蒙太奇”,便以美国《十月》杂志作为叙述的起点,将六十年代兴起的新前卫与半个世纪前的历史前卫—革命政治连接起来,并作为反思的视角,审视当前的艺术、文化与政治。2020年策划的“形式的密谋”延续了这个展览,着重探讨形式表面的驱动力和意志力。包括后来的“灵魂猎人”(2021)、“靡菲斯特的舞步”(2021)几个展览也都与其中的内容相关,特别是2017年的“力的能见度”和2020年的“不可抗力”直接涉及本书书名“艺术力”。

“街角、广场与蒙太奇”现场,武汉剩余空间,2019

简要概括这几个展览,可以归结为三个关键词——也是本书的三个核心概念:“形式意志”“图像潜能”与“艺术的(政治)能动力”。你会发现,有关这些展览的表述、语词反复出现在我的书中。但坦白说,我还是无法确认到底是展览影响了写作,还是写作影响了展览,有时候我把策展当作写作,有时候是把写作当作策展。其实,在《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》中,我就已经提到“策展式写作”这个说法。对此大家的反馈不一(有学者就认为这个提法削弱了整本书的学术分量),但我还是很看重策展和展示,希望我这本看上去不那么“当代”的书,依然充满了现场感和当下性。

鲁明军著《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》

至少我非常清楚的是,这本书并不追求经典,也不诉诸永恒,它只对当下作出某种承诺。所以,艺术史和史学史学者会觉得我肆意改变叙事线索,甚至还加入了当代艺术,明显有悖常理;研究艺术理论的或许会认为我过于看重实证和经验,觉得理论性、思辨性不足;而从事当代艺术实践和写作的会觉得里面讨论当代艺术的比重很小,甚至会觉得整本书似乎与当代艺术关系不大……若按现行的学科领域划分,这可能是一本四面不讨好的书。但如果非要问这本书在写什么,我的回答是:我真正想呈现的是基于个人视角的二十世纪以来的艺术知识场域。考虑到当代艺术相对更具包容性,我也宁愿把它视为一部关于当代艺术的书。

是不是可以说这本书是通过“无名的艺术力”,将策展实践、艺术评论写作、艺术史研究统合在了一起?或者说,您是在这三个不同的领域之间找到了它们所共享的某种潜能和力量?据我所知——其实您在书中也提到了——鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)曾写过一本书,也叫“艺术力”,您的“艺术力”和格罗伊斯的“艺术力”有什么区别?

鲁明军:对,可以这么说,但不完全是“统合”,它同时也暴露矛盾、冲突和断裂。严格地说,应该分为三个维度:第一个维度是横向的统合,即策展实践、艺术评论写作、艺术史研究不同领域之间的关系;第二个维度是纵向的关系,即三种不同的力(即图像的认知力、形式的否定力及艺术的能动力)之间的关系;第三个维度是“艺术力”如何“统合”纵横两个维度。

纵向的三种力之间的关系并不是绝对的统合,看似上篇、中篇、下篇是依次相互克服的关系,但历史上,形式的否定力要先于图像的认知力,因为图像拓展或超越了形式的束缚。我之所以颠倒顺序,是为了强调形式反过来对图像危机(包括后来的视觉文化和新艺术史危机)的克服。而下篇艺术的能动力针对的则是前两者,同时克服图像与形式的双重危机。至于为什么用“艺术”,不用图像、形式或其他,是因为“艺术”不仅超越了图像与形式的边界,也跨越了媒介和时空。总之对我来说,本书虽然偏重史论,但理论不是静止的对象,理论即行动。在方法论上,我希望在如何重构历史与当代、理论与实践及艺术与政治的关系等多个维度上能做一些新的尝试。

鲍里斯·格罗伊斯著《艺术力》

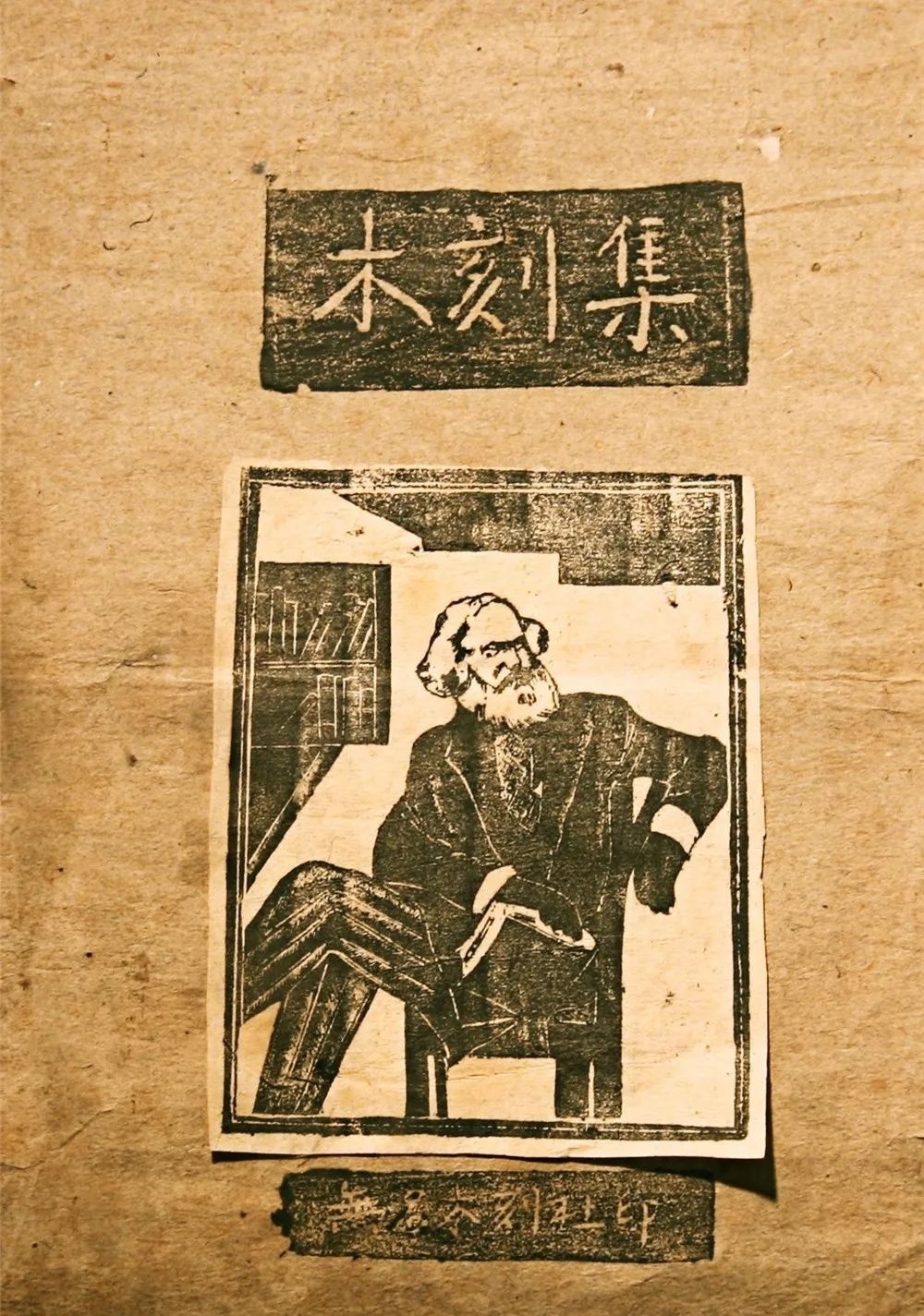

关于“艺术力”,格罗伊斯的书名叫“Art Power”,但我关心的不是Power——权力,而是一种内驱力和能动力,所以我选择用“Strength of Art”为题,更强调气力、强度及内生之力。用“无名”作为前缀,是受阿甘本(Giorgio Agamben)《阿比·瓦尔堡与无名之学》(“Aby Warburg and the Nameless Science”)一文的启发。另外,1933年,在鲁迅的感召下,刘岘在上海美专发起成立“无名木刻社”,后来鲁迅还为其《无名木刻集》(1934)撰写了序言。虽然鲁迅与瓦尔堡之间没有交集,但我在他们身上感受到了很多相通的东西,比如力量。三年前在一篇关于鲁迅木刻的论文《〈梦幻〉中的“鲁迅”:艺术力的回溯与伸张——一个跨媒介的考察》(2022)中我就用了“艺术力”这个词。

《无名木刻集》,刘岘、黄新波编,1934年3月上海无名木刻社印行

您在书中谈到艺术史的野蛮主义叙事,也曾数次提到“艺术史的野蛮主义”。这里的“野蛮主义”(brutalism)应作何解?书中援引了德国艺术史家霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp)的相关理论和做法,但若单从布雷德坎普的研究方法看,应该追溯到阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)这里——是不是可以说瓦尔堡本身就带有野蛮主义的意味?

鲁明军:关于书中提到的“野蛮主义”,首先需要声明,它没有负面、消极的意思。如果要给它一个解释,可能更接近本雅明的概念——“积极野蛮”。在《经验与贫乏》中,本雅明曾经写道:“野蛮状态?没错,就是野蛮状态。我们这样说,是为了引入一个全新的、富于积极意义的野蛮概念。经验的贫乏对这种野蛮人有何助益?它迫使他从零开始;让他有一个全新的开始;让他事半功倍、聚精会神地进行建设……这便是他们的野蛮之所在。”本雅明认为,技术进步导致传统经验的瓦解,人类陷入思想的窒息。这种贫乏非个体现象,而是普遍的人类境况,于是便催生了一种“新的野蛮状态”。对本雅明来说,传统的“野蛮”象征着蒙昧与暴力,但他将其重构为一种积极的革命策略。这是一种新的野蛮,是一种破坏性的重建。这个观点对我启发很大。也是在这个意义上,我认为瓦尔堡的《记忆女神图集》就是艺术史的野蛮主义。但我为什么更强调布雷德坎普,因为瓦尔堡还是停留在图像层面,而布雷德坎普其实已经超越了图像,也更加当代,但他的整个方法、逻辑脱胎于瓦尔堡。

另外,它也让我想起二十世纪中叶的粗野主义或野蛮主义建筑,这些带有俄国先锋派风格、像巨型纪念碑一样的建筑既是乌托邦主义的象征,也是形式意志力的彰显。正如阿基尔·姆贝姆贝(Achille Mbembe)所说:“‘野蛮主义’原本是一个非常政治化的建筑概念,但在这里,它泛指一切‘组装和组织、形成和再分配的工作,包括在空间上,有生命的身体——但大多数情况下是非物质的——组合,事实上,正是在(经历了强制、粉碎、洗劫、切开、解剖、必要时肢解变形的)材料、非物质和肉体的交汇点上,我们应该定位野蛮主义’。”这段话无疑是布雷德坎普写作最恰切的注脚,他的写作就像是一种破坏性的重组和再分配。

因此,无论是历史观,还是方法论,我的确在布雷德坎普那里找到了很多共鸣。但若只是停留在布雷德坎普,显然不足以表达我心目中的艺术史的野蛮主义——虽然布雷德坎普足够野蛮。这里的“野蛮”不仅是对传统书写秩序的破坏,还包含了一层建构的意图。也因此,我从不否认潘诺夫斯基、沃尔夫林,他们身上是另一种“极化”,另一种“野蛮”。毋宁说我更想呈现的是二者之间内在的紧张感——就像十九世纪末修拉、塞尚的绘画,那种古典与现代之间的紧绷感非常迷人。这种感觉也体现在我策划的展览里。

刚才谈到“建构意图”,书中谈到的图像认知力应该是最具建构性的,尽管也同样充满张力。比较麻烦的是“图像”,因为这个词本身就有点复杂,我想知道,您在书中是如何界定“图像”的,它指的是image,还是picture,或是其他?另外,如果说“认知力”本身就是一种建构,具体到您的论述,有没有一个明确的思路和线索?

鲁明军:我在上篇重点讨论了“图像”。这里的“图像”就是一般图像,不做特别的限定,它可能是image,也可能是Bild,可能是picture,也可能是icon,但讨论的大多还是painting(绘画)。具体来说,包括两个层面:从图像生产的角度,如何看技术(经验)与画室的关系?从图像认知的角度,如何看艺术与社会(历史)的关系?这个和一般的艺术史学史就区别很大。

从图像生产的角度,这本书一开始回到最朴素的绘画创作过程。如大卫·霍克尼(David Hockney),他从一个画家的角度追索历史上的画家是如何在画室利用暗箱作画的;同样是技术,潘诺夫斯基则强调了象征或叙事是如何成为文艺复兴画家的创作模式;阿尔珀斯(Svetlana Alpers)亦回到了画室,但她探察的是绘画何以成为一个时代的跨国贸易—战争的媒介……这里我想强调的是,从基本经验的角度而言,绘画或图像生产就是艺术家、工作室、技术与社会历史相互作用的结果,而且这些作用都是可以实证化的。

从图像认知的角度,重新审视艺术与社会的关系。潘诺夫斯基及其图像学面向的是一般历史。虽然迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)将他归为观念论者或新康德主义者,但我认为“图像学”所揭示的恰恰是文艺复兴画家的一种普遍经验。不同的是,乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)、于贝尔·达米施(Hubert Damisch)以及相应的福柯、雷吉斯·德布雷(Régis Debray)的视觉考古学和媒介学试图超越经验层面,将绘画拓展至认知层面。值得一提的是诉诸“元绘画”(Meta-painting)的维克托·斯托伊奇塔(Victor I. Stoichita)和致力于“视觉文化”(Visual Culture)研究的阿尔珀斯(Svetlana Alpers)。在我看来,他们的研究已然穿透了经验与认知。总之,我认为无论是图像生产还是图像认知,在这些艺术家、艺术史家的实践中,皆体现了一种理智或智性的“野蛮”。

按您所说,这种理智或智性的野蛮不光体现在图像及其认知力,也体现在形式及其否定力。但感觉侧重还是有不同,图像的认知力更侧重“建构”,而形式的否定力更偏向“破坏”“颠覆”和“革新”。可以说,形式的否定力自带野蛮主义。但相比来说,真正野蛮或更具革命性的还不是形式,而是形式的“极化”——形式主义。而且,形式主义本身也经历了一个变化,比如二十世纪初在苏俄和战后在美国,虽然都是形式主义,但意涵存在着根本的不同。从苏俄到美国,形式主义的变化主要体现在哪些方面?

鲁明军:没错,这里我将图像和形式先区分开来,是想表明形式的自足性、否定力及其内在革命性和政治性。从二十世纪初历史前卫时期的“革命形式主义”到战后新前卫时期的“自由形式主义”的转移过程,看似是一个形式的政治化到形式之去政治化的过程,但实际上它恰恰源于冷战前后欧美之间野蛮的文化争夺、攫取和收编。从1936年MoMA举办展览“立体主义与抽象艺术”,到1939年格林伯格(Clement Greenberg)在《党派评论》杂志发表评论《前卫与庸俗》,再到1958年美国抽象表现主义在欧洲八个城市的巡展,确立“‘美国式’绘画”(“American-Type” Painting)……即是美国对前卫话语的收编和掠夺的过程。几乎同时,德国新表现主义的兴起无疑是对前卫话语的再争夺,标志是1981年英国皇家美术学院举办的“绘画新精神”展览。

这其中,一个重要的变化是形式主义理论。二十世纪五十年代初,因为麦卡锡清洗,格林伯格虽然经历了从托派分子到自由主义者的转变,但更重要的是,诉诸革命的形式主义在此被替代为一种自由形式主义,准确地说是自由主义形式主义。六十年代以来新前卫的反形式主义和反新自由主义浪潮被称为“后形式主义”(Post-formalism)或“后运动艺术”(Post-movement art),但本质上他们都在形式主义的范畴内,虽然新前卫的底色是自由主义,但其策略、目标却重复或延续了历史前卫的批判和革命。因此,可以说这是一个从去政治化到尝试再政治化的过程。也是罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)、安妮特·米切尔森(Annette Michelson)创办《十月》,重申爱森斯坦《十月》精神的原因。在某种意义上,《十月》所代表的形式主义前卫成了后来克服相对主义危机的一种武器和手段。

鲁明军著《前卫的承诺:〈十月访谈录〉》

简单地说,我认为形式或形式主义在此构成了一种极致的否定,特别是其对视觉文化的相对主义和当代艺术的折衷主义的克服——新世纪以来当代艺术领域有多次相关的讨论,我们可以视其为一种野蛮的决断。何况,冷战前后前卫话语的争夺本身就是一种野蛮的文化攫取。但其实,在过去很长一段时间,形式和形式主义(包括图像和图像学)都被中立化、相对化了。在这个过程中,法国艺术史家(如迪迪-于贝尔曼)为了突破这个范式,通过复活瓦尔堡、本雅明等历史前卫时期的众多艺术史家和思想家,试图重新激荡出图像潜能和形式意志。

二十世纪中叶以来,法国社会科学高等研究院涌现出了一批优秀的艺术史家,甚至建构了一套不同于德奥传统和英美传统的法国范式。除了迪迪-于贝尔曼,法国社会科学高等研究院还有达米施、路易·马兰(Louis Marin)、达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse)、斯托伊奇塔以及他们的老师安德烈·沙斯泰尔(André Chastel)等。但我发现,您在书中把达米施和斯托伊奇塔放在上篇“图像的认知力”,而迪迪-于贝尔曼和阿拉斯则放在下篇“艺术的能动力”部分,这是出于什么考虑?

鲁明军:无论从师承关系,还是从理论来源,加之他们之间也是相互影响,所以他们都在一个群体或圈子里面。但实际上他们之间也存在明显的差异,比如达米施、马兰、斯托伊奇塔看似打破了德奥艺术史的陈规,但实际上,还是带有图像学和形式分析的痕迹,甚至还是停留在一个视觉或图像框架里;阿拉斯和迪迪-于贝尔曼则有所不同,他们都致力于“细节”的考察,试图将其从画面的图像系统和形式结构中彻底抽离出来,这显然更激进。因此,如果就超越图像与形式而言,阿拉斯和迪迪-于贝尔曼的研究显然更为典型。理论上,前者如果偏向结构主义、符号学(比如普雷齐奥西[Donald Preziosi]在《艺术史的艺术:批评读本》中就将达米施、马兰与潘诺夫斯基一道归在“意义的机制:图像志与符号学”单元)的话,后者则偏向后结构主义——甚至比后结构主义还要激进。这是我将他们分开的原因,但这也不是绝对的,他们的位置其实是动态的,况且我在关于迪迪-于贝尔曼和阿拉斯艺术史观的讨论中,也提到了他们几位。

不过,我关心的还不仅是他们的方法论,更重要的是这样一种观念的历史动因。于此,最经典的案例便是二十世纪中叶夏皮罗(Meyer Schapiro)、海德格尔及德里达三位掀起的艺术哲学之争。我认为,三人的争论,与其说是艺术哲学之争,不如说是德、美、法之间的一场知识之争。而这场知识之争不仅回应了上面谈到的苏俄、德国与美国之间关于前卫的争夺,同时也体现在迪迪-于贝尔曼、潘诺夫斯基与瓦尔堡之间的分野。迪迪-于贝尔曼基于对潘诺夫斯基“图像学”及其实证主义的反思,复活了瓦尔堡的“情念程式”,认为潘氏高度透明、智性和模式化的封闭逻辑忽视了绘画(图像)的细节、局部及其视觉症候。在他看来,后者才是绘画的真实。这些“细节”既不在图像的范畴,也超出了形式分析的边界,它们无法被归类,也无法被定义,但可以撼动整个画面秩序,甚至引发一场“暴动”。

但显然,“细节”的发现主要靠观者,其能动性大多时候还是来自那些有心的观者(包括艺术史家),而非艺术家自身。另外,它更像是一种“游击战”——虽然也是一种政治,但事实上很多时候它无法撼动强大的秩序和机制。也就是说,“细节”无法或很难激起一场彻底的革命—政治,也无法提供足够的势能—意志。

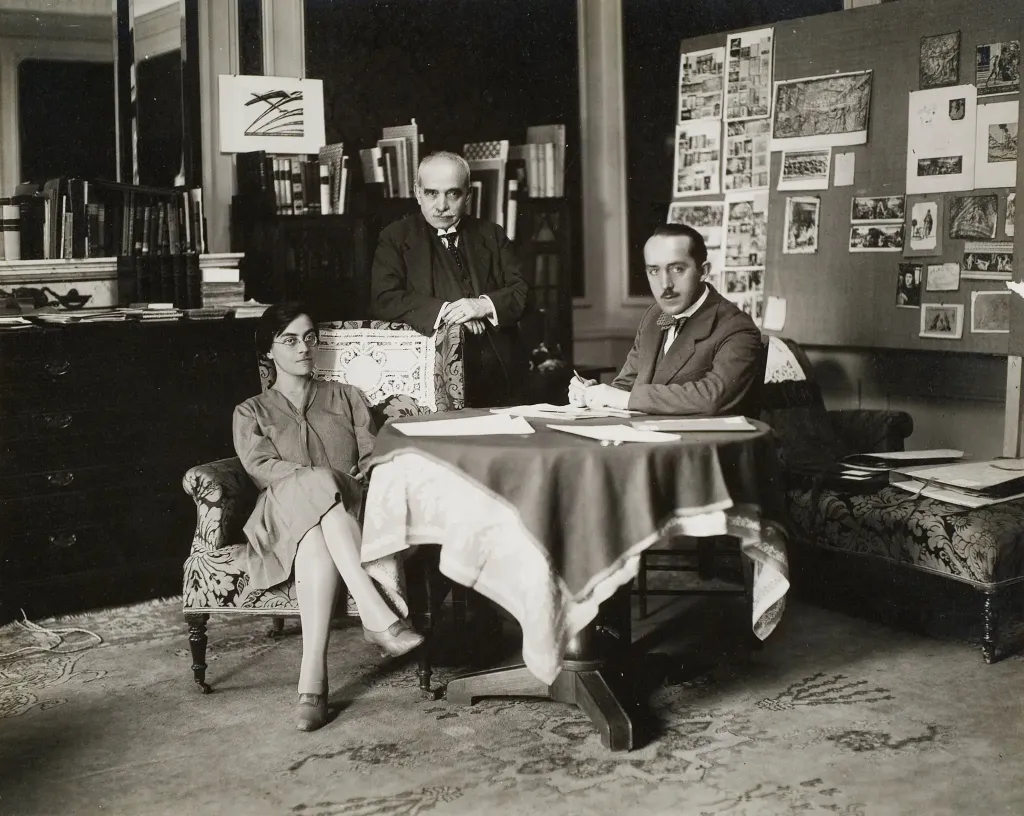

1929年,阿比·瓦尔堡(中)与他的学术助理格特鲁德·宾格(Gertrud Bing)和私人助理弗朗茨·阿尔伯(Franz Alber)在罗马宫殿酒店瓦尔堡的套房中。

是不是可以说:迪迪-于贝尔曼的艺术史观虽然以瓦尔堡为主要理论根源,但实际上只是汲取了瓦尔堡思想的一部分,并将其推向某种极致;而他的批判对象潘诺夫斯基,同样继承自瓦尔堡,却走向了另一个完全相反的极致?事实上,瓦尔堡的思想本身是充满张力的;然而无论在潘诺夫斯基那里,还是在迪迪-于贝尔曼那里,这种张力都被削弱了,甚至可以说被消解了。因此,回到瓦尔堡(以及李格尔),并不是单纯承认“视觉症候”的解放或“细节的暴动”,而是要重新审视这一充满张力和“辩证意象”的艺术史传统。您的著作最后以迪迪-于贝尔曼的“症候”与阿拉斯的“细节”作结,我想请教:这种艺术史的张力在书中如何体现?联想到前面谈及的策展和艺术实践,是否与之存在某种关联?如果将整本书视为一件(艺术或展览)作品,您所说的“革命—政治”与“势能—意志” 又是如何在其中得到呈现的?

鲁明军:二十世纪初激进的前卫艺术实践其实为我重新思考艺术史提供了非常多的启发,尤其体现在这本书的写作中。回到瓦尔堡、李格尔,就跟格罗伊斯说我们永远无法避开马列维奇和杜尚一样。他们的实践既是一种对过去的否定,同时也是一种新的无限可能的开启。所谓“艺术史的野蛮主义”最初的灵感就来自艺术实践和展览现场。这里我将它概括为三种形式——也可理解为三种势能和三种艺术力,甚至可以看作是本书隐藏的三个密码,即:(1)“矩阵|蒙太奇”,(2)“射线|宇宙”,(3)“螺旋|生态”。

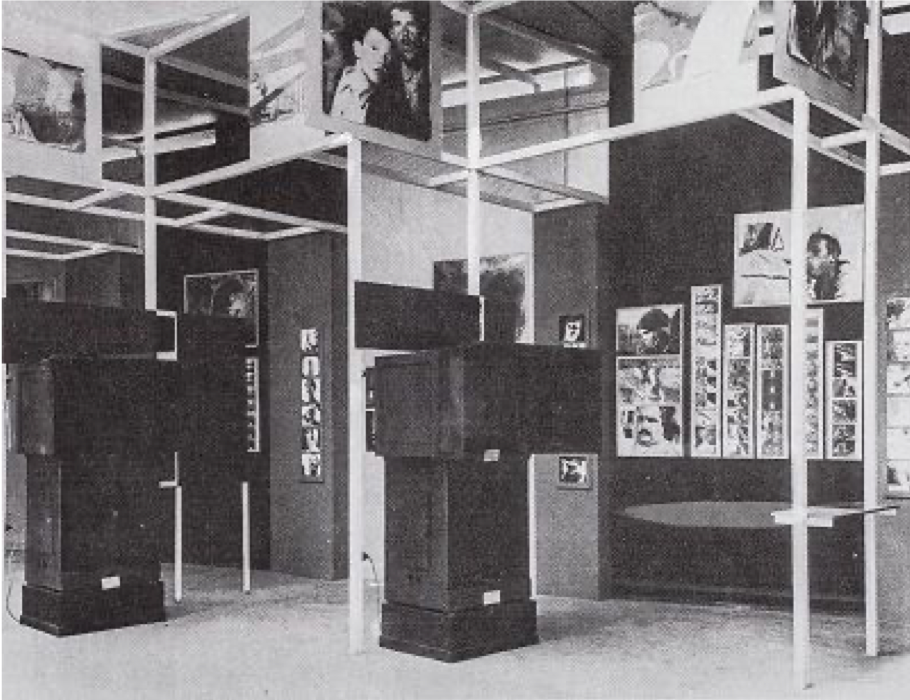

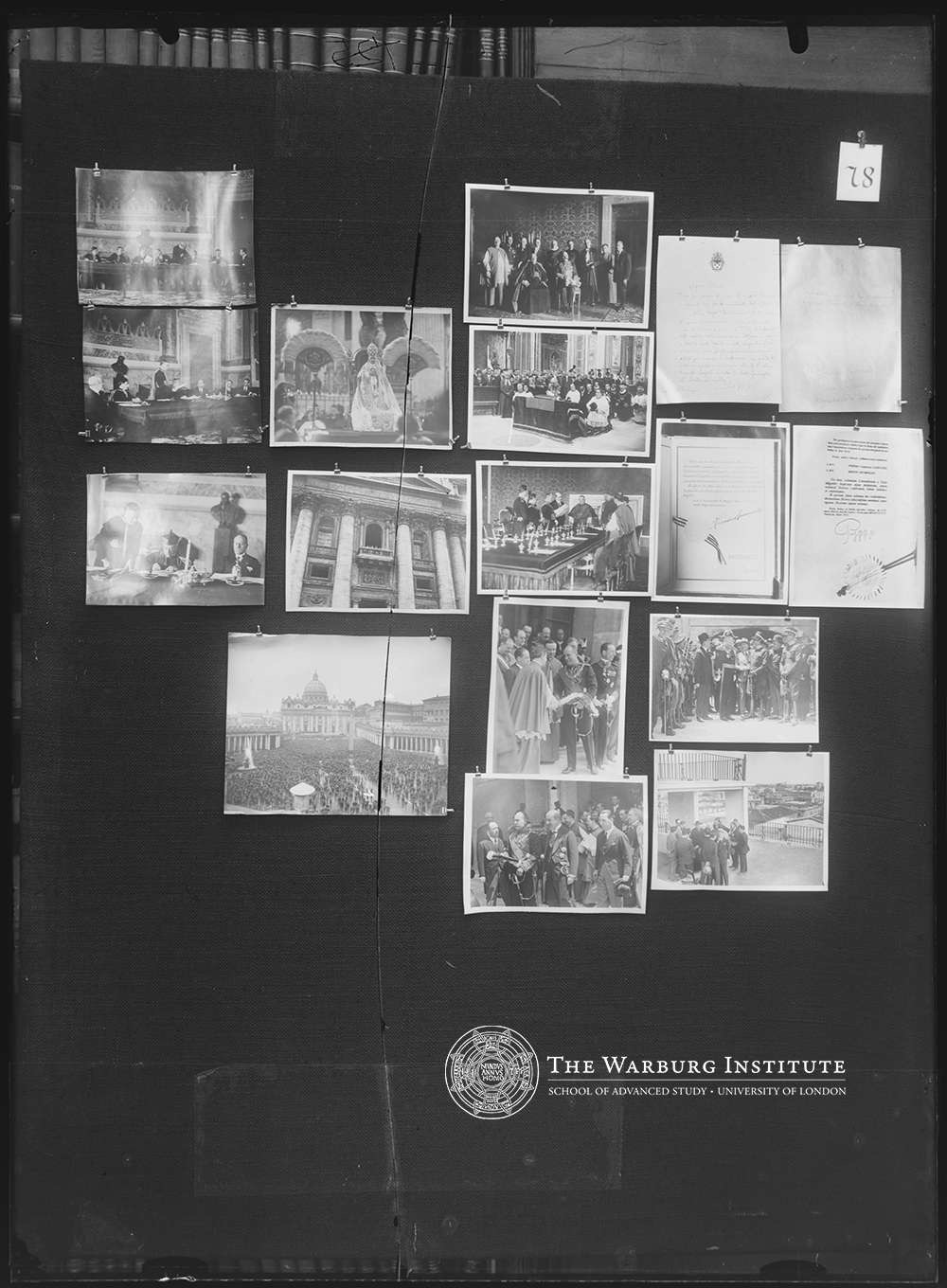

第一种是“矩阵|蒙太奇”。我举两件作品,都创作于1929年。一件是在斯图加特举办的“电影与摄影”展览的第四展区,也就是苏俄展区的现场。它展示的是一组电影剧照,采用的便是矩阵、拼贴的摄影蒙太奇形式。另一件是瓦尔堡的《记忆女神图集》。关于《记忆女神图集》,瓦尔堡生前有不同的称呼,如:一种“图式交响乐”,一种马赛克镶嵌工艺,一种蒙太奇,甚至是一种达达主义,等等。于贝尔曼认为,瓦尔堡“使艺术史动起来”的努力可能释放了“某些危险的,某些我称之为症候性的东西”。他试图“创造一种‘知识蒙太奇’,这是对可理解性矩阵的拒绝,对于古老护栏的突破。这一行动与其新知识的‘诱惑力’,创造了眩晕的可能性……在此,图像不再是一个封闭的知识领域,而是一个旋转的、离心的领域”。他拒绝可理解性的矩阵,但他创造了一个不可理解性的矩阵,一个情动的矩阵。这个思辨关系形同本雅明所说的两种野蛮。

“电影与摄影”展览第四展区,1929

瓦尔堡,《记忆女神图集》图版78号,1929

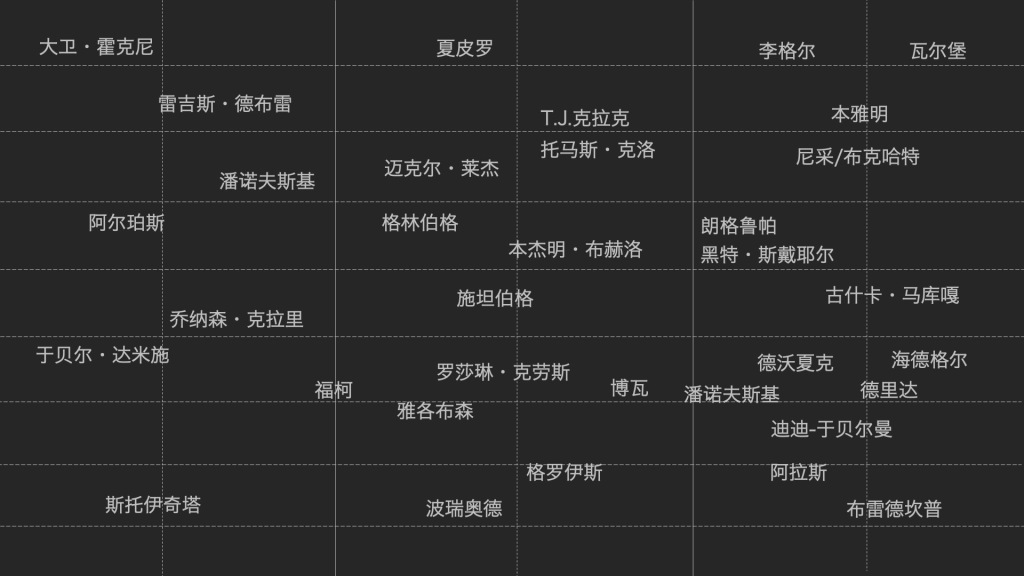

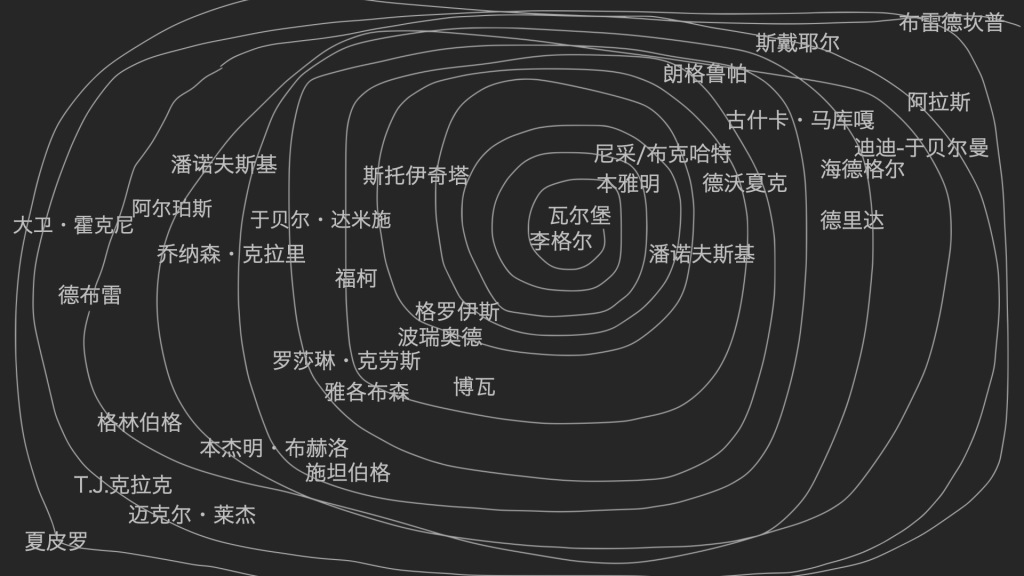

我在书中数次提到摄影蒙太奇和图像矩阵,但在这里我关心的是:艺术史本身能否成为一个矩阵、一种蒙太奇?假设这本书是一个蒙太奇式的矩阵,正如下图所显示的,它便建立在一种看似有序,实则无序的拼贴关系上。作为蒙太奇的开创者,爱森斯坦曾经说:“艺术即冲突,蒙太奇就是在银幕上捕捉冲突”。这也暗合了瓦尔堡的“情念程式“及其“极性”冲突。爱森斯坦认为,一切新事物均产生于对立矛盾的斗争之中。瓦尔堡也说过:“(怪物的)辩证法就是社会学能量理论的基础。”对他而言,蒙太奇之辩证的“冲突”和“极性”所昭示的正是一种激情和疯狂的能动力。从这个意义上说,作为一部严肃的学术著作,须严格遵守它的逻辑关系和论证框架,但这种逻辑性可能恰恰掩盖了其内在的冲突和裂缝。对我来说,本书内在的各种冲突才是我真正想揭示和呈现的。因此,我希望读者可以越过篇目章节的边界,自由地建立关系,寻找它们之间的衔接和矛盾之处,而不要被我的论述所限制。这也正是瓦尔堡、迪迪-于贝尔曼、克里斯托弗·伍德(Christopher S. Wood)、亚历山大·奈格尔(Alexander Nagel)、克莱尔·毕夏普(Claire Bishop)、布雷德坎普等学者所说的“错时的”(anachronic)艺术。毫无疑问,“错时”是对基于实证和线性叙事的传统艺术史的最有力的攻击。这种方法其实并不鲜见,越来越多地用于策展和艺术(尤其是影像)创作中。

“矩阵|蒙太奇”图示,鲁明军绘

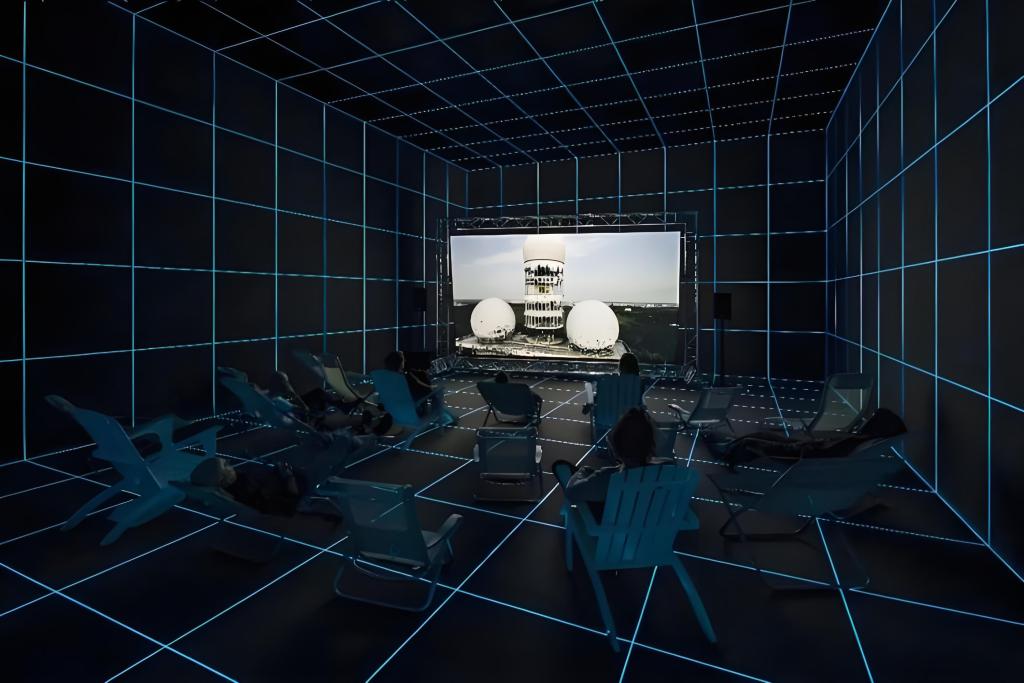

相比而言,第二种形式“辐射|宇宙”则比较少见。我们先看一幅作品,来自柏林世界文化宫的“宇宙主义”展览,是俄国艺术家所罗门·尼克里京(Solomon Nikritin)于1920年代创作的一幅画作,叫“椭圆形构图,内部”。通过画面看得出来,他所描摹的就是射线主义——当然射线主义本身也是当时俄国先锋派的一种类型。在格罗伊斯看来,“射线主义其实所投射的是十九世纪费多罗夫(Nikolai Fedorov)宇宙主义的复兴。而费多罗夫想要做到的是重新书写《新约》的《启示录》,与此同时,改善整个人类的生存状况……达到普世的和谐,并使死者复生”。百年过去,这样一种宇宙射线主义并没有消失,不断地出现在当代艺术家的作品中,比如黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)的录像装置作品《太阳工厂》同样有它的身影。

所罗门·尼克里京,《椭圆形构图,内部》,纸上墨水、水粉及水彩,约1920年代

黑特·史德耶尔,《太阳工厂》,影像装置,2015

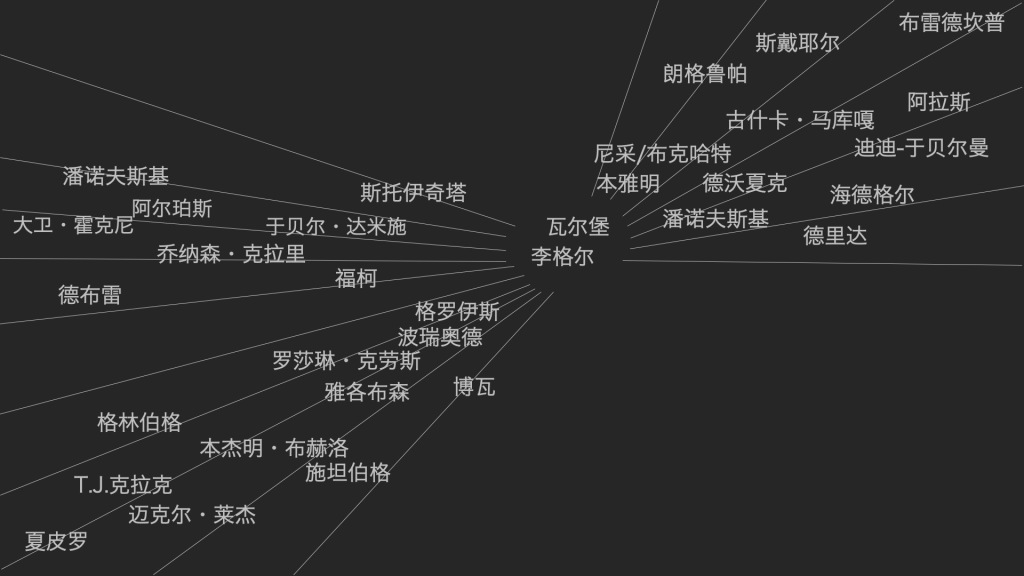

这样一种宇宙射线主义提供了什么能量?根据费多罗夫、格罗伊斯的解释,它不仅是一场彻底的革命,更是要找到一种根源性的力量。在我看来,与辐射主义几乎同期出现的李格尔的“形式意志”与瓦尔堡的“情念程式”所提供的便是这样一种辐射力。在这里,它们就像太阳一样,是一切艺术力的根源。如下图所示,从左下角处,经由图像的认知力和形式的否定力两个视角汇聚到他们这里,再由他们辐射到更广阔的历史和现实场域中。虽然我在书中没有明说,但我觉得目前全书的框架和叙述结构的确带有一点射线主义的色彩。换句话说,这本书的中心其实就是李格尔和瓦尔堡。他们就像“炮眼”一样,同时向前后、四周辐射的,甚至引爆了整个二十世纪的艺术知识场域。

“射线|宇宙”图示,鲁明军绘制

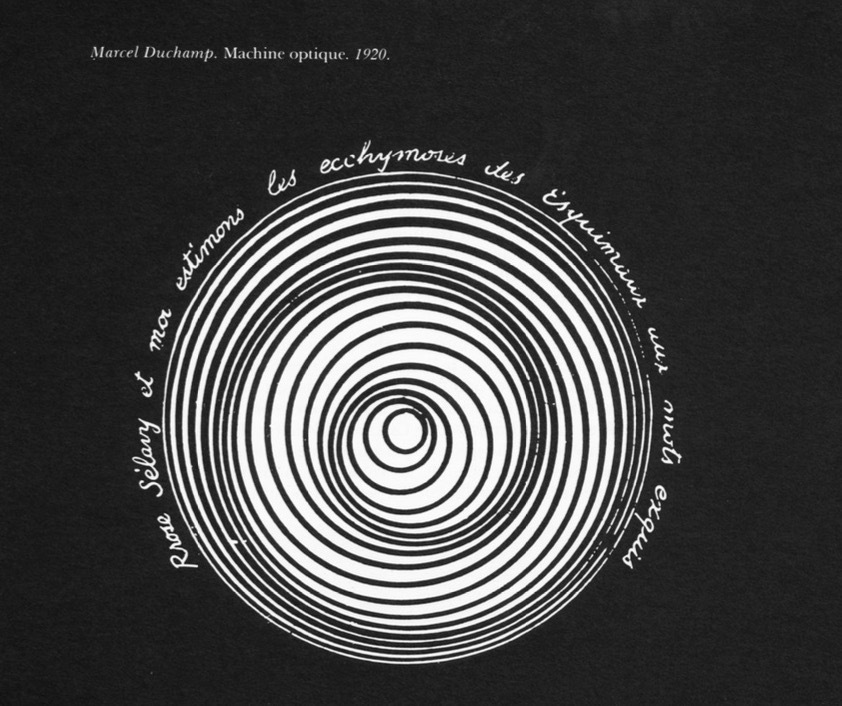

第三种形式是“螺旋|生态”。最直观的就是这本书的封面,这是著名设计师何浩先生设计的,第一稿出来我们就定下来了,我认为他非常精准地把握到了这本书的核心。封面上的这个图来自杜尚的作品《视觉机器》(1920)。相比而言,杜尚的作品偏平面,而何老师的设计给了它一种立体感和动势。这是他理解的艺术力,即艺术的内驱力。我觉得非常形象。

杜尚,《视觉机器》,1920

不过,螺旋纹是一个古老的、经典的符号,我们最熟悉的比如前卫艺术家塔特林(Vladimir Tatlin)的《第三国际纪念塔》(1919-20),它和杜尚的《光学器械》是同一年完成的。我们知道,《第三国际纪念塔》将艺术与革命理想、现代工业技术有机结合起来,它采用倾斜的钢铁螺旋结构,象征着一种向前、向上的现代动力。内部计划包含不同旋转速度的空间,意在容纳共产国际的行政、宣传与集会功能等。塔特林希望通过这种新颖的、具有实用功能的巨型建筑形式,体现苏维埃革命的活力、未来乌托邦主义的展望。这种向上、向前的势能和力量是非常明确的。当然,螺旋纹不仅诉诸革命,本身也是自然的一部分。甚至可以说,它是大自然的一种恩赐。有学者甚至研究发现人的很多器官都是螺旋结构,不仅如此,器官在拥有螺旋结构的同时也在螺旋状地运作着。

塔特林,《第三国际纪念塔》,建筑/装置,1919-1920

在二十世纪前卫艺术中,充斥着螺旋纹的自然主义。如罗伯特·史密森(Robert Smithson)的《螺旋形的防波堤》(1970)便是一个典型的例子。史密森用当地的材料(玄武岩、泥土、盐晶)在美国大盐湖建造螺旋形大地艺术。其螺旋纹是核心结构,将能量、循环浓缩于荒凉景观中。随着湖水盐度变化,微生物逐渐显色,从而逐渐与周边环境融为一体。史密森深受熵理论的启发,作品不可逆的衰变(湖水淹没、风化分解),成为展现自然力量持续作用的载体。今天,它已经成为生态艺术的典范,成为人与自然和谐共生的一种参照。在这个生态里,固然有中心,但对于大多物种而言,他们的生存更像是“星丛”和“聚合”。

罗伯特·史密森,《螺旋形的防波堤》,装置,1970

这也启发了我对于这本书的理解,即螺旋与生态。其实就是在射线形式底图的基础上,将射线换成了螺旋线。中心依然是李格尔、瓦尔堡,但相应的其他艺术家、艺术史家、评论家和思想家之间的关系不再是辐射性的,而是一种生态型的,它更像是建立了一个他们之间可以自由连接的连动体。因此,在某种意义上,它综合了第一种矩阵和第二种射线,从而形成了一种独特的螺旋式生态结构。或许这本书的写作还没有完全抵达这个效果,但至少暗示了一个趋势:它在我刚完成的一部新书稿《远征:世纪前卫与全球当代》中会有比较明显的呈现,历时的前卫艺术史、共时的全球艺术史、连动的生态学三个视角、线索交织在一起。

“螺旋|生态”图示,鲁明军绘制

应该说,上述三种形式才是我真正想表达的,它们代表了一种类似粗野主义建筑、本雅明之“积极野蛮”的野蛮主义,它们是一种能量体,是一种艺术力。同时我也想提出,作为一种展示的艺术史是否可能。

您在书中提到,李格尔和瓦尔堡都有一个共同的“敌人”:桑佩尔(Gottfried Semper)及其物质主义。事实上,桑佩尔在讨论雕塑时特别谈到了物质的能动性。另外,施坦伯格(Leo Steinberg)的“平台式绘画”(the flatbed picture)也涉及物质性或客体性的问题。我自己的阅读体会是,您在整个论述中似乎回避了物质性,是有意为之吗?

鲁明军:坦白说,这本书的确有点反物质性或反物质主义。从李格尔、瓦尔堡反对桑佩尔开始,延续到我对视觉文化(包括物质文化)的质疑,包括在讨论“平台式绘画”时,虽然谈到了物质性,但我其实还是有那么一点保留和矛盾。因为到这个阶段,驱动艺术力量不再是艺术本身,而是生产、消费和资本。我承认物质性的力量,但并不想给它一个绝对的合理性,而是希望通过重申图像潜能和形式意志,对它的不可约束性有所警觉和一定程度的克服。

当然,我不否认物质性本身的能动性。比如在施坦伯格关于贾斯珀·约翰斯(Jasper Johns)的讨论中,就提到两个重要的变化,一个是“物(质)化”,另一个是“去人性化”,这后来就导向了“平台式绘画”及其背后的艺术的职业化问题。所以,我在论述中引入了马克斯·韦伯关于学术职业的观点,他认为职业思想关乎新教教派的核心教理:“上帝应许的唯一生存方式,不是要人们以苦修的禁欲主义超越世俗道德,而是要人完成个人在现世里所处地位赋予他的责任和义务。这是他的天职。”也就是说,“物化”或“职业化”背后是有驱动力和能动性的,正如韦伯反复提到的“热情”和“激情”。并非巧合的是,讨论施坦伯格和李格尔、瓦尔堡那两章我都引用了韦伯。2022年,我策划复旦艺术哲学系列讲座时,特地邀请郁喆隽老师讲韦伯的《新教伦理与资本主义精神》,试图与沈语冰老师讲施坦伯格的《另类准则》构成一种对话关系,正是基于这一考虑。

因此,我想申明的一点是,其实形式、图像与物质之间也不是那么泾渭分明,就像你说的,从能动性或艺术力的角度来说,不仅形式与图像之间,包括它们与物质之间,也是相通的。这种相通性体现在我们对形式的理解,特别是在李格尔那里:他强调的其实是形式本身的能动性,这里他已经把形式物化、客体化了,但他也强调即使已经被物化,形式也是有能动性、意向性的。在这个意义上,你可以说他与桑佩尔并没有根本差别,形式中已经包含了物质,反之,物质中也包含了形式。

另外,我之所以没有特别突出物质性,也跟媒介(理论)的问题有关。我其实也意识到了这一点,最初还安排了一个结语,是一篇关于物质—媒介的文章,但后来删掉了,觉得赘在后面像是给自己找一个台阶。同时,考虑到媒介问题本身的复杂性——这几乎是另一个巨大的议题——我索性暂时搁置,留待以后再专门讨论。