10 万元的车能看见,100 万元的车能看懂,激光雷达也分「千元机」和「旗舰机」

四五年前,当辅助驾驶技术刚刚起步时,整个行业正为「车辆该如何看世界」而争论不休。

一派主张「纯视觉」路线,相信摄像头加算法足以理解环境,能复刻人类的感知;

另一派坚持多传感器融合,认为没有激光雷达,就没有稳定、精确、可度量的空间信息。

▲特斯拉 FSD 坚定采用纯视觉方案

直到现在,这场争论依然未曾分出胜负,但市场往往比技术辩论更快给出答案。

随着高阶智能驾驶方案陆续落地,激光雷达正成为智能驾驶的主流方案与系统标配。

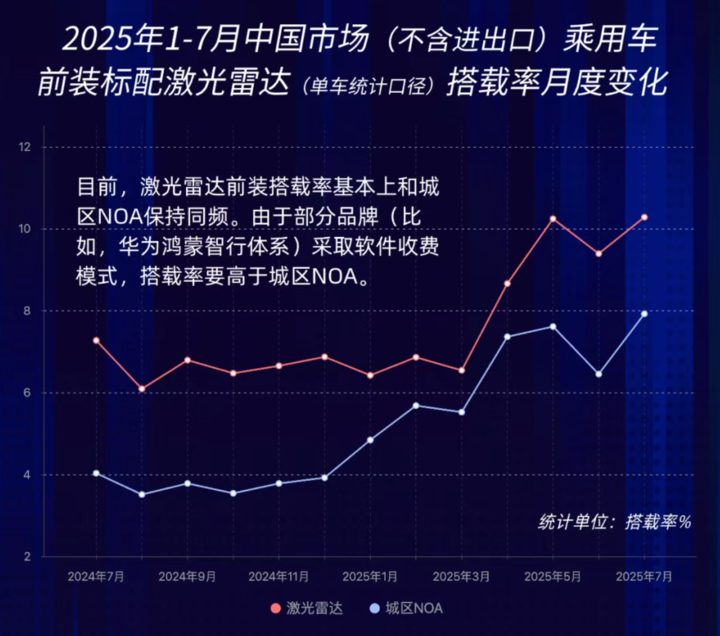

据高工智能汽车数据显示,2025 年 1–7 月,中国市场(不含进出口)标配激光雷达的新车累计交付 104.84 万辆,同比增长 69.73%。其中,20–30 万元区间车型的标配率一度接近 30%。

▲高工智能汽车制图

更有部分车型为了提升智驾能力,不再满足于「单雷达」方案。比亚迪仰望 U7 和 U8L 为 3 激光雷达方案,尊界 S800、享界 S9T、问界 M9 搭载了 4 颗,近期发布的极氪 9X 更是采用了 1 颗 520 线长距雷达 + 4 颗高精度固态雷达的配置,实现了 360° 激光雷达全覆盖。

▲ 尊界 S800 搭载了 1 个 192 线激光雷达,3 个高精度固态激光雷达

从「要不要装」到「装几颗」,激光雷达在辅助驾驶系统中所扮演的角色,正在变得越来越重要。

半固态:量产的平衡点

然而,激光雷达本身也有「三六九等」。

在近两年车企的发布会中,我们越来越多的开始听到一个新词——「固态激光雷达」。

「固态」这两个字或许会有些误导,这并不是指激光雷达中有类似于电解液一样的介质,区别在于激光雷达的结构内有无宏观意义上的「旋转部件」。

在一线城市生活的读者们或许已经对「小马智行」、「萝卜快跑」等 Robotaxi 的路测车见怪不怪,这种车辆往往有一个标志性的结构——一台位于车顶、不停旋转的机械式激光雷达。

它的工作原理讲起来并不复杂,搭载激光发射与接收模块的整个光机结构以 360° 持续不断的旋转,完成对周围环境的全景扫描。

在持续数年的 Robotaxi 测试浪潮中,这类雷达曾是性能最强的选择:它能同时捕获全方位的点云数据,测距远(约 200 米)、精度高,是感知系统的「黄金标杆」。

但高性能的代价是高成本,一颗机械激光雷达的售价往往在数万元级别,并且装配工艺复杂,难以量产。

此外光机结构持续旋转会带来机械磨损,电机、轴承极易损坏,寿命较短,体积庞大、重量可观的它也难以被安放进车辆内部,很难满足车规级标准的抗震与耐高温要求。

真正让激光雷达从测试走向量产的,是半固态技术路线。

它只让部分组件(如反射镜、棱镜)进行微小扫描,而非整机旋转,因此兼顾性能、成本与可靠性。其结构更紧凑、寿命更长,因此也更易嵌入车顶或格栅位置。

半固态方案是车企找到的在性能、成本和车规可行性之间的平衡点,如今已经成为量产车的主流选择。

随着技术方案的不断成熟,半固态激光雷达的成本也在逐年降低。根据雷达性能的不同,目前单颗半固态激光雷达的成本大概在 1400 元至 4000 元不等。

不过由于只有部分组件可以运动,半固态激光雷达的探测角度比较有限,一般是横向 120°,垂向 20°左右,因此车企们通常把它放在车头,车侧和车尾的盲区用毫米波雷达和摄像头来补齐。这也是我们目前最常见的车载传感器方案。

如果说半固态解决了「能不能上车」的问题,固态激光雷达则代表「彻底消除机械结构」的未来方向。

它完全没有任何运动部件,扫描由电信号完成,是激光雷达的「纯电子化」形态,依靠半导体技术实现光束的发射、扫描和接收。

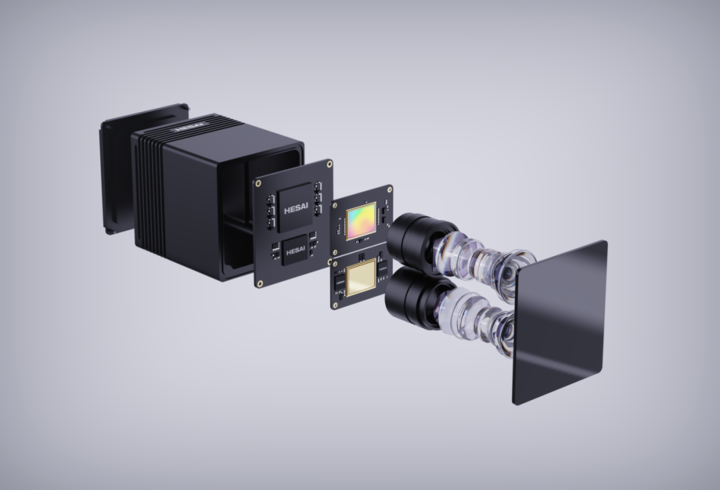

▲禾赛科技 FT120 固态激光雷达

目前,全固态激光雷达主要有 Flash 和 OPA 两种技术路线,OPA 被视为未来 3–5 年后的高端路线,而 Flash 方案较为成熟,目前量产的固态激光雷达几乎大多都使用 Flash 方案。

不过,受限于技术成熟度,全固态雷达在 10% 反射率下的探测距离仅 25–30 米,难以胜任主前向探测,通常用于车侧、车尾补盲。

部分车企的工程师也对全固态激光雷达的使用场景做了一些取舍,例如将垂向探测角度增大到 75° 甚至 90°,以便车辆能够识别距离车身较近且较低矮的障碍物,比如台阶、桩桶等等。

目前固态激光雷达的技术还未完全成熟,单颗价格在 1500 元上下,比起毫米波雷达和摄像头成本高出不少,因此大多只配备在高端车型上。

线数:激光雷达的等级分水岭

除了结构和形态的不同外,即使同样是应用最广泛的半固态激光雷达之间,其实也有十分「森严」的等级差异。

我们刚才提到,根据雷达性能的不同,目前单颗半固态激光雷达的成本大概在 1400 元至 4000 元不等。

而在业内的激光雷达选型中,最常被提起的一个技术指标就是「线数」。

所谓「线数」,是指雷达一次能够同时发射和接收的激光束数量。每一束激光都会扫过环境并返回反射信号,形成一个测距点;所有点组合在一起,就构成了我们常说的「点云」。

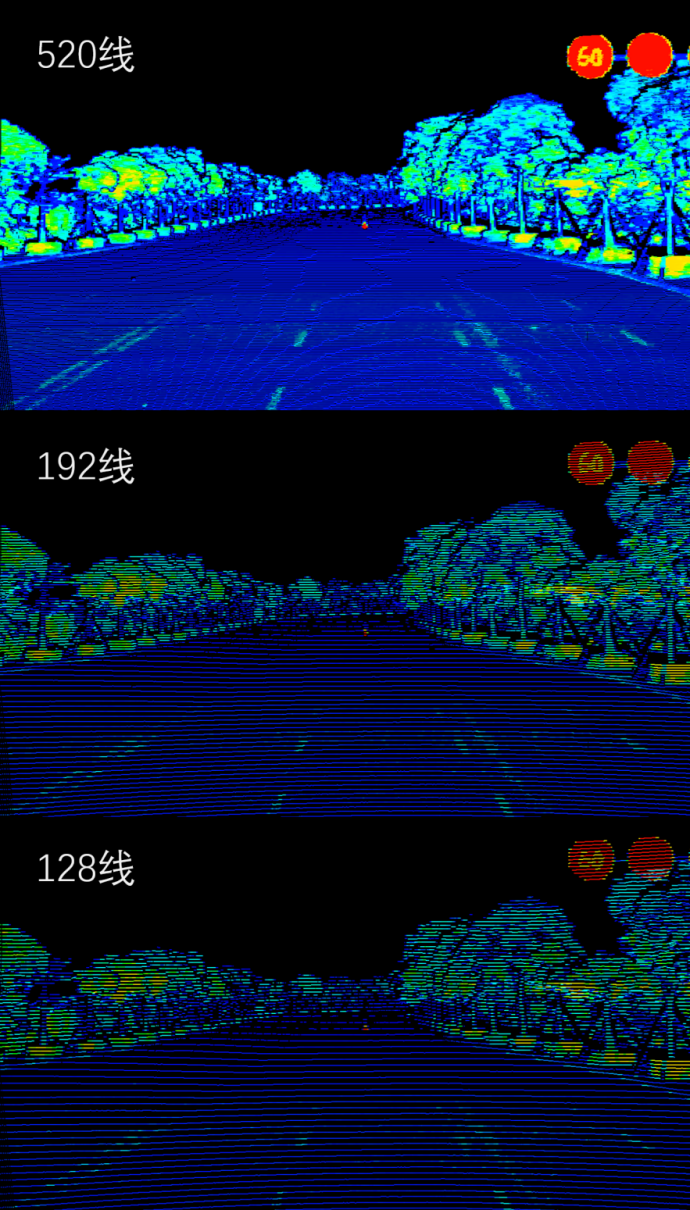

线数越多,点云越密集,车辆看到的世界就越清晰。

可以将其想象成手机摄像头从「百万像素」升级到「亿级像素」——低线数如同低像素照片,只能看个轮廓;高线数则是超清影像,连远处人物的睫毛都清晰可辨。

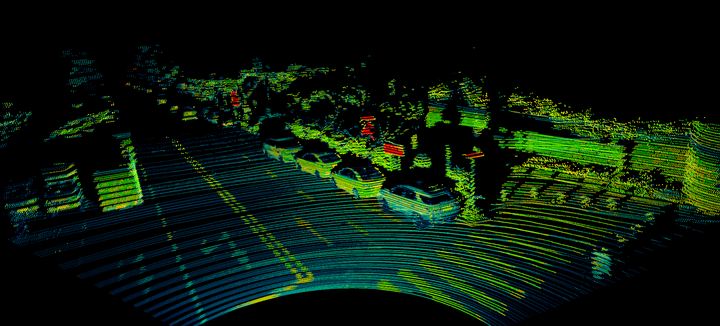

▲ 3D 点云图

在经典的机械式雷达中,例如早期的 64 线型号,工程师会在圆周结构上堆叠 64 组激光发射器与接收器。每一对发射与接收模块固定在不同的垂直角度上,共同组成一圈完整的扫描阵列。

在进入到半固态技术后,整个行业开始向集成扫描系统转向,核心思路是:用更少的激光器,通过高速扫描机制「复用」出更多的线。

这也衍生出一个行业概念,一颗激光雷达会有真实线数和等效线数两个技术指标,真实线数是物理上独立的发射/接收通道数量;等效线数则是通过扫描复用技术形成的「视觉效果」线数——在数据表现上与高线雷达相似,但本质上依赖高频扫描和精确时序。

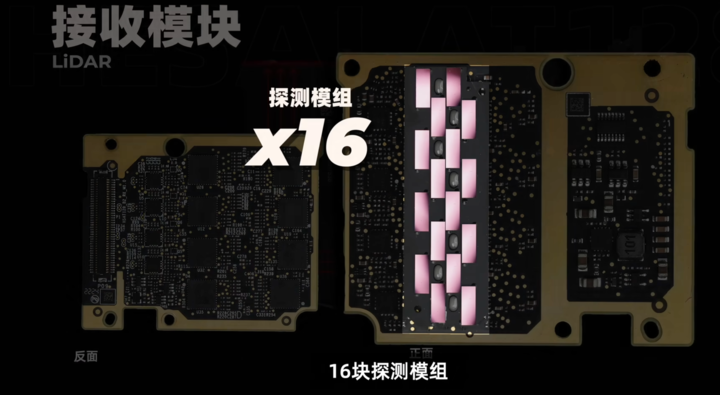

▲ 禾赛 128 线激光雷达的探测模块,来源 B 站 @ 绿芯频道_ECC

或许可以简单将这种集成扫描系统理解成类似于英伟达显卡的 DLSS 功能,这种技术路径让车规级的激光雷达成为现实,也让 128 线、300 线甚至 500 线雷达的成本显著下降。

那么高线数相比低线数有哪些优势呢?

在感知系统中,线数的提升带来的不仅是「点更多」,而是点云质量和系统置信度的跃迁。

这好比在浓雾中观察物体。低线数(如16线)就像举着几支稀疏的手电筒,光束只能偶尔捕捉到几个局部,难以判断物体全貌;而高线数(如 192线)则像一道巨大的探照灯阵,瞬间照亮整个场景,物体的形状、姿态甚至细节都一目了然。

▲ 64 线固态激光雷达点云图

比如在 150 米外,一名行人在 16 线雷达的点云中可能只留下 1–2 个反射点,算法很难判断那是真实目标还是噪声,会有不小的误判可能。

而在 128 线雷达的点云里,行人会被十几个点勾勒出轮廓,算法可清晰识别其形状与移动方向,置信度提升数倍。

再比如 64 线雷达可能只知道前方有物体;128 线雷达则能区分那是「横向的卡车」;500 线雷达就能进一步识别到「卡车朝右停靠,且尾部外伸 30 厘米」。

▲ 不同线束的激光雷达点云对比

对自动驾驶系统而言,这种细节差异意味着从感知从「避让物体」到「理解场景」的质变。

越高的线数也代表着探测距离的跃升,64 线半固态激光雷达的测距范围在 150 至 200 米左右,128 线约为 200-250 米,500 线的激光雷达的探测距离则可跃升至 300 米以上,能够更早更及时的发现障碍物。

此外在垂直角度上,低线数雷达的垂直角分辨率通常在 0.5° 以上,这意味着地面与路缘在近距离内可能被视作同一平面。而高线数雷达能把角分辨率压缩到 0.1° 或更低,区分路面高度差仅几厘米的细节——如井盖、减速带、低矮障碍物等。

这不仅提升了感知精度,也让车辆的路径规划更加平滑、安全。

▲ 高精度激光雷达能够检测到负向障碍物

但高线束的激光雷达也并非没有缺点。

除了价格昂贵以外,由于点云数据量与线数成正比,128 线雷达每秒产生的数据点可能是 16 线的 8 倍, 这对数据接口带宽、主控芯片的处理能力以及后续感知算法的计算效率都构成了巨大挑战。如果计算平台跟不上,高线数的优势将无法发挥,反而会成为系统的负担。

目前搭载 500 线以上激光雷达的量产车型也只有一台——采用双英伟达 Thor-U 芯片,售价 55.99 万元起的极氪 9X。

▲ 极氪 9X 传感器方案

不过我们或许即将能看到另一台,预计 11 月上市的岚图泰山,将搭载华为乾崑智驾 ADS 4 Ultra,凭借首发的超 500 线激光雷达,其或许能在智能驾驶领域打出比搭载 192 线激光雷达的问界 M9 更强的差异化优势。

▲ 岚图泰山

激光雷达的进化,从旋转到静止、从点到面、再到空间维度的拓展,本质上是一场让车辆「看得更清楚」的竞赛。

未来几年,当固态雷达更便宜、算法更强大时,激光雷达或许会像安全气囊或摄像头一样,成为每辆智能汽车的标配。