30年追寻,她用一部纪录片重走父亲浙西抗战路

在上海的一间普通民居里,在一摞封面早已磨损的日记本边,吴榕美翻看着一叠文稿,其中夹着几张独单的发黄纸页。“这是我父亲吴联膺1951年写的回忆,一篇叫《陪斩》,一篇叫《救救我》。” 在整理父亲的日记时,吴榕美关注到了这两个故事,“就是这两个故事,让我下决心去追寻父亲和一批上海青年在浙西抗战的往事。”

如今,这段往事被吴榕美拍成了纪录片《山水铭刻——重走父辈浙西抗战路》。镜头里,天目山的竹林、坞子岭的石阶、浙西一中的旧址,都在诉说着80多年前那群年轻人的热血与悲壮。

缘起:几页故纸钩沉的往事

吴榕美的父亲吴联膺(曾用名吴联英)从1933年18岁起开始写日记,一直写到1992年去世前。在这些日记中,吴联膺记录了淞沪抗战的惨烈,记录了自己及一批上海热血青年,受到战争刺激,不甘做亡国奴,从上海出发,前往浙西以笔为戎,参与浙西抗战的经历。

1992年父亲去世后,吴榕美在整理他的遗物时,发现了一整箱被锁起来的日记。翻看着尘封多年的日记,吴榕美被父亲记录下的浙西抗战经历深深震撼,“了解浙西抗战的人很少,但这段历史也是惊心动魄的,值得被我们铭记。”

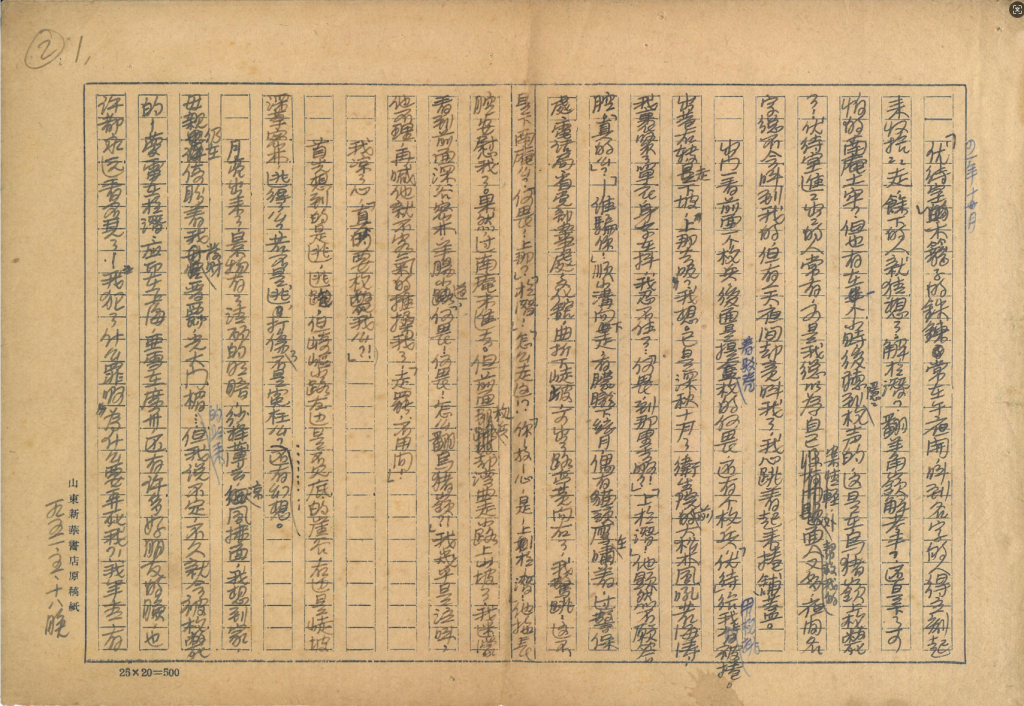

她对日记中那两个单独的故事印象深刻,一篇是《陪斩》,一篇是《救救我》,都是1951年父亲追忆浙西往事时写的。

《救救我》记录了吴联膺1943年春天在天目山的一段经历,他在山中画画时,两个国民党枪兵押着一个戴脚镣的蓬头垢面的“犯人”路过,“犯人”认出了他,用杭州腔叫他,“老吴啊,你救救我啊!” 吴联膺认出这是黄天,但还来不及回答,黄天已经被毒打着远去了。

《救救我》

这个极具画面感的故事让吴榕美泪流满面,“如果父亲健在时我看到这篇文章,一定会问问他那个黄天后来怎么样了。” 吴联膺在杭州艺专读过一年书,吴榕美猜测,黄天操杭州腔,也许是父亲那时的同学,“这些知识青年都是怀着一腔热血奔赴浙西参加抗日救亡工作的,却遭到如此的折磨与戕害!”

《陪斩》记录的则是吴联膺本人1941年10月被绑赴刑场的一段生死经历。午夜,吴联膺和3位年轻人被押着翻越坞子岭。来到岭顶时,枪声响了,走在吴联膺前面的那位女共产党员临刑前还在喊“共产党万岁”。惨烈的景象令他晕倒过去,被特务踢醒后,又回到监狱。

《陪斩》

皖南事变后,国民党顽固派加紧对中共地下党员和进步青年的迫害,正是这样的背景下,吴联膺不止一次入狱。在电脑中录入这篇文章时,吴榕美非常难过,“那3位到浙西参加抗日救亡的年轻人,就这样殒命天目山,他们的父母和家人恐怕都不一定能找得到他们。”

“这两页纸像钩子,把我钩进了那段历史。”吴榕美说。埋头于史料,吴榕美用10年时间,整理出了父亲1933年至1950年间的日记,并在2017年父亲百岁诞辰之际,集结出版了《乌扎拉日记六十年(上)》。吴联膺出身满族贵族家庭,书名中的“乌扎拉”是他的满族祖姓。

虽然出版了书籍,吴榕美依然忘不了父亲走过的那条抗战路,和那些在抗战路上牺牲的年轻烈士们。她心中深深埋藏着一个想法:带着纪录片团队,重走父亲80多年前走过的那条浙西抗战路,用镜头记录下那一代年轻人的热血与青春。

退休后,吴榕美终于下定决心,着手去完成那个埋藏在心底多年的愿望。她将由中央文献出版社出版、王国林编著的《天目抗日》一书仔细研读了几遍,从中选定 “文化教育抗战” 这条主线作为走访重点。2024年,她拿出为拍纪录片攒下的一笔拍摄基金,邀请了一个80后拍摄团队,开车踏上了寻访父亲浙西抗战足迹的道路。

奔赴:从上海到浙西,一群青年的热血

父亲的日记中,有一段让吴榕美尤其印象深刻:1937年8月,淞沪会战爆发,南京路先施公司被日军炸弹击中,无辜市民的尸体在华界与租界交界处的棚子里堆成小山。“我父亲在日记里写,他打完预防针路过那里,看到残肢断臂,返回时心里难受得无力行走,坐黄包车回家的。”吴榕美说,正是这样的场景,让一批上海青年攥紧了拳头。

1939 年,上海美专毕业的吴联膺收到同学洪宝鋆的信,说浙西山清水秀,都是年轻人,生活活跃有趣,“他说那里很需要我这样画画的人,希望我能去。”

当时上海已是“孤岛”,租界四周都被日寇铁蹄占领,“亡国灭种已如燃眉”,吴联膺等一批学美术的年轻人,已无法安然在象牙塔中度日。接到洪宝鋆的信后,决定和避难上海的贾家两兄弟贾起、贾超一同前往。

像吴联膺他们这样赴浙西参与抗战的上海青年,当时前前后后共有500多人,分批行动。宁绍战役之前,吴联膺他们从上海出发,坐英国船沿申甬线到宁波,再坐长途汽车辗转多地前往浙西的遂昌。吴榕美在纪录片中走访了当年的路线。

宁波和绍兴沦陷后,海上线路断了,只能沿京沪线,或夜间乘船或步行,要穿越重重日伪封锁线,沿路被日伪围捕,因此牺牲占比很高。在《天目抗日》、《民族日报》和其他相关史料中记录,“仅吴耀祖率领的一队,出发时40多人,到天目山剩下13人,其余都在途中不幸牺牲。”

吴联膺日记中写到的7位青年——洪宝鋆、洪宝珊、吴联膺、贾起、贾超、茹茄(沈之瑜)、吴联翔,是这500人的缩影。洪宝鋆是吴联膺是上海美专的学长,洪宝珊是他的弟弟,贾起是吴联膺的义兄,茹茄是吴联膺的师长,吴联翔是吴联膺胞弟。

纪录片片头,吴榕美放上了这些青年的照片,7人中能找到照片的仅有5位。

“我父亲他们出发时穿着皮鞋,到了浙西就只能穿草鞋,草鞋磨破了,就赤着脚走在山路上。”吴榕美在走访路上,一连十几天下雨,路上泥泞不堪。他们从於潜开车到遂昌,都是在山间的高速公路行驶,200公里的路程就经过了30个隧道,从遂昌到青田,高速沿路又是25个隧道,“很难想象,当年这些年轻人,是怎么靠双脚走完全程,又是怎么在山间奔波行进、宣传巡演的。”

在遂昌,吴联膺等人找到了先期抵达的洪宝鋆。这位中共地下党员当时已是中共遂昌县委宣传部部长,公开职务是政工队长。“我父亲会西画,一来就被派去画孙中山、蒋介石的画像,还在忠烈祠画古代英雄故事,用漫画讲抗日道理。” 吴榕美说,这些上海青年分散在学校、报社、政工队,茹茄(沈之瑜)去了民众教育馆编报纸,洪宝鋆、吴联膺等人还加入了 “浙西抗战最前线剧团”,“他们以为找到了‘正统的抗战’,却没想到等待他们的是比炮火更复杂的考验。”

上图是浙西抗战农村巡回演出队成员,蹲者左二是上海美专毕业生、中共地下党洪宝鋆

坚守:汽灯下的枪声与石板上的课堂

“很多人不知道,浙西的抗战不只有枪,还有笔和黑板。”吴榕美在纪录片中,将镜头对准了长期以来被忽略的“文化与教育抗战”。这一视角的灵感,起源于吴联膺的身份,又在茹茄的女儿沈建华推荐的《天目抗日》(上、下)中,得到了细节的丰富。“书里写了太多校长、老师、文化人的故事,我看完整夜睡不着。”

浙西根据地是抗战的“东南前哨”,从淞沪战场等各战场撤退下来的军队和民众,很多都来到这片土地。其中包括很多还在读书年龄的学生。在浙西地区,学校带领学生,在战火纷飞中坚持学习文化知识。

当时,吴联膺等上海抵达的知识青年唱着百代唱片公司发行的抗战歌曲,画着抗战宣传画和板报,演出着抗战剧,以各种方式宣传抗战的重要性,激发大家必胜的信心。

浙西抗战中的街头宣传演出。

这些工作听起来不如真枪实刀上战场那样危险,事实却并非如此。吴榕美在寻访中了解到太多惨烈的故事,“他们到一个地方演出,汽灯点好了,日本人突然包围了演出场地,7个人当场被枪毙。这样的故事,在浙西发生了太多。”

“日本人叫嚣3个月灭亡中国,但他们在上海就打了3个月,更是始终没能逾越浙西天目山。”吴榕美说,从沦陷区撤退下来的青少年,在浙西坚持接受教育,在山水间成长为国之栋梁,也用自己的知识,实地投入支持抗战。例如浙西三中(省立浙西第三临时中学)师生,专门成立化学部,学生们实地操作,为根据地生产稀缺的肥皂等化工日用品。后来化学部单独成立浙西高级工业职业学校,是浙江工业大学的前身。

教育的战场同样惨烈。日本人占领一地,就把校长和老师圈起来:“不为他们工作,就枪毙。” 浙西一中等学校的教具、课本都被日本人摧毁,老师们用黑布挂起来当黑板,用石板当作纸给孩子们写字,没有课本,就自己油印教材,甚至靠老师口述记录教材;没有老师,就让中学的好学生上“速成班”,半年到一年学成后直接到小学教书。吴联膺等人也在安吉简易师范当过一段时间老师。

更让人心碎的是 “革命病” 的威胁。“痢疾、疟疾、疥疮、湿疹,在集体生活里传染性极强。” 吴榕美说,《天目抗日》里记载,70%的青年都得过打摆子,“这么艰苦的环境下,师生们还坚持学习,让我十分震撼。”

纪录片里列出了一串名字:莫干中心小学的校长两次被日寇逮捕监禁,第二次越狱时摔得面目全非,后半辈子脸都是变形的;一位小学女校长被枪毙……“我去搜这些名字,找不到一张照片。” 吴榕美声音发颤,“他们连一张遗像都没留下。”她把这些人的名字都放进了纪录片,“希望这些英雄的后代看到,能够补充这些故事。”

觉醒:在抗战中决心“跟着共产党走”

吴联膺等青年离开上海时,心里揣着对“正统”的朴素认知——受当时上海流传的片面宣传影响,他们对中共领导的抗日斗争知之甚少,只觉得去浙西参加国民政府的抗日救亡工作,才是堂堂正正的选择。他们不知道,当初邀请他们赴浙西的洪宝鋆,早已是中共地下党员,这位隐蔽的引路人,悄然将一群热血青年领向了更真实的抗战图景。

浙西的岁月,成了这群青年思想觉醒的熔炉。皖南事变阴云骤起,国民党顽固派对中共地下党员和进步青年的残酷迫害,像一把利刃划破了他们对“正统”政府的幻想。曾经模糊的认知在血与火中变得清晰:真正的抗日,从不应掺杂派系倾轧。思想的裂痕悄然蔓延,有志青年们逐渐认清形势,纷纷向信仰靠拢。贾起等人就在此时加入了中共地下党,成为坚定的革命者。

浙西抗战最前线剧团成员合影。站立者左四茹茄,左五吴联膺。

吴联膺亦是这群左倾青年中的一员,他生性豁达、不拘小节,说话随性,虽未被地下党组织发展入党,却始终与同志们站在一起。后来吴榕美笑着回忆:“父亲当时没有入党,但他也不知道身边的不少朋友都加入了中共地下党。”

这份“不知情”反倒成了护身符。在浙西,吴联膺几次入狱,甚至被绑去 “陪斩”,却总能侥幸活下来,非党员的身份帮他躲过了最致命的锋芒。

未入党的吴联膺,却用画笔写下了另一种担当。在浙西,他为乡绅画像,一幅能挣100个钢洋(银元),要知道当时在供给制的情况下,每人每月津贴不过6块银元。这笔“特殊收入”,他几乎全用来营救被捕的战友同志,无意中拯救了许多中共地下党员的生命。

岁月残酷,日记里的7位青年,最终只有4人活着离开浙西。洪宝鋆积劳成疾,1944年在浙西病逝时不过30岁左右;他的弟弟洪宝珊,更早就已牺牲在这片抗日的热土上。

贾起的牺牲尤为令人痛惜。1943年,身为中共地下党员的贾起与同伴朱小玲筹路费准备北上抗日,却被国民党顽固派抓捕,最终英勇就义。吴联膺急得四处筹钱营救这位十年老友兼义兄,却终究未果。贾起“联英救我!”的呼声在他记忆里铭刻了一辈子。

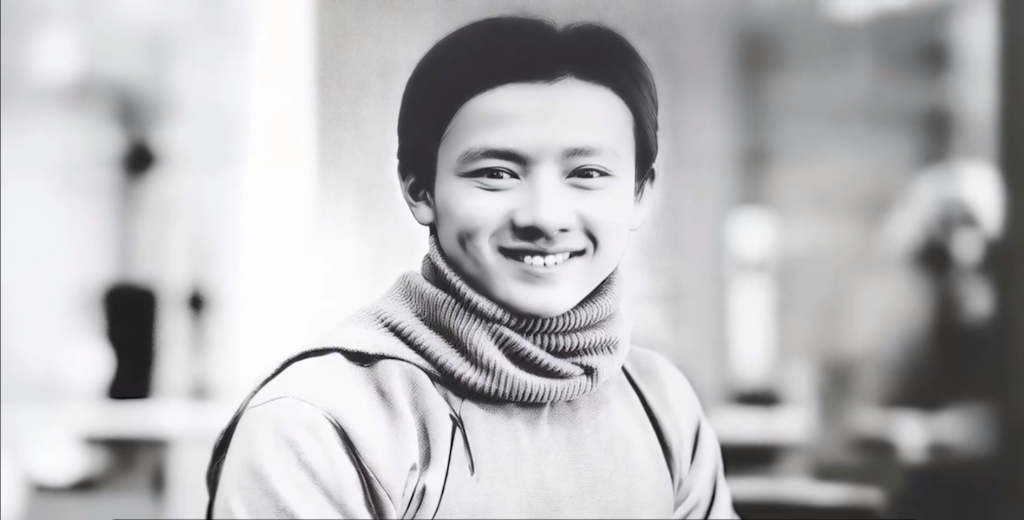

贾起

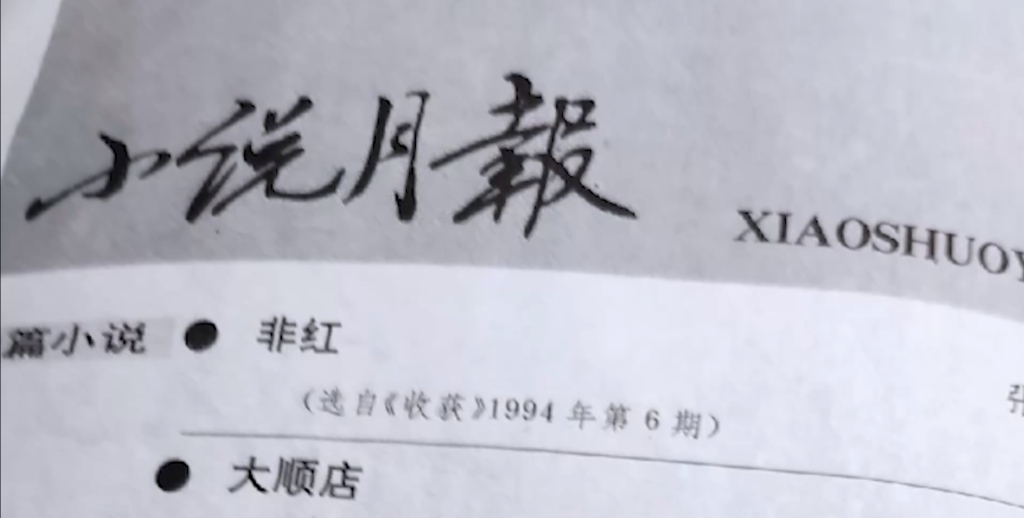

中华人民共和国成立后,吴联膺一直为贾起申请追认烈士,却因非家属身份屡屡受挫。后来他联系上贾起家人,贾起的家人又偶然发现作家张抗抗的小说《非红》——书中写到贾起的故事,而张抗抗的母亲正是当年的朱小玲。这位小说里的 “活证人”,最终助贾起被追认为抗日烈士。

张抗抗小说《非红》刊载于1995年第二期《小说月报》上。

“贾起在浙西那般艰难困苦里,拼着命做抗日救亡工作,就因为信仰不同,就被他们杀害。这样的‘正统’政府,根本不可信!” 吴榕美这番话,道尽了父亲吴联膺当时的心境剧变。贾起的血,彻底击碎了他心中最后一点犹豫。

他决心逃离天目山。1943年,吴联膺带着刚生产的妻子和胞弟,一路冒着生命危险逃回上海,后经中共地下党员赵衡等人接应,由上海地下交通员护送往苏北抗日根据地。不久后,茹茄带着弟弟茹志雄、妹妹茹志娟,也在地下党的护送下抵达这里。这群在浙西完成思想蜕变的青年,终于在共产党领导的抗日根据地找到了真正的方向。中华人民共和国成立前夕,吴联膺与茹茄一同渡江南下,投身解放上海的宣传工作,将浙西觉醒的火种,播撒进了新的时代。

尾声:山水记得,我们也该记得

重走浙西路的那些日子,吴榕美总觉得自己离父亲纸笔间勾勒的战火岁月那么近,离年轻时父亲的思想轨迹,也那么近。

2024年11月中旬,摄制组在浙西奔波10多天,足迹遍布10个市县、20多个点位。他们循着当年那群青年在浙西的迁徙路线,走进宁波、遂昌、龙泉、青田、安吉、临安、於潜、德清、余杭、嘉兴等地,逐一寻访历史的印记:民族日报社与民族文化馆的旧址,民族剧团和最前线剧团组建、演出的场地;浙西一中、二中及各地简易师范的旧迹,几位英雄校长曾任职的莫干中心学校、嘉兴一中,还有浙大芳野分校的遗存;茹茄曾工作过的小顺兵工厂旧址;以及国民党顽固派关押、枪杀中共地下党员和进步青年的西天目山南庵、坞子岭等地。这些承载着具体事件与奋斗足迹的地方,都成了他们采访记录的核心。

吴榕美(右)探访民族日报社旧址。

浙西二中旧址。

探访父亲当年“陪斩”的坞子岭,是吴榕美“离那代人最近的时刻”。她还记得去天目山禅源寺那天,一路大雨滂沱,抵达拍摄点时,雨却突然停了。吴联膺在日记里记录这段经历时,依着读音把地名写成了“乌猪岭”,这让吴榕美寻了许久都没找到具体地址。直到天目山保护区管理局的牛晓玲博士提醒,“乌猪岭” 或许是坞子岭,她才猛然醒悟,日记里的“猪”,大抵是方言发音的缘故。

吴榕美探访父亲“陪斩”的天目山坞子岭。

禅源寺在抗战中遭轰炸,禅房尽毁,只剩山门留存,之后才重建恢复。牛晓玲带着吴榕美看过当年遗迹后,一同爬上坞子岭。“我平时爬山能力很差,但那天心潮澎湃,一口气就爬上去了,连同行的年轻拍摄队员都有些跟不上。”

走在山路上,吴榕美仿佛看见父亲当年的身影。她忍不住想,当年父亲那样一个视艺术为生命的人,走过这几百米时,心里是何等滋味?“或许正是经历过这些,父亲后来才成了那般洒脱的人吧。”

坞子岭山路,吴联膺曾走在这条路上“陪斩”。

牛晓玲也满心感慨:作为天目山保护区的工作人员,她几乎每天巡山都走这条路,却从不知脚下的路藏着这样厚重的历史,山下埋着无数英魂。

每到一处,吴榕美都在触摸浙西抗战的鲜活历史。而父亲的日记,更帮她补上了许多历史空白,也让她得到了各地相关人员的热情接待。比如青田党史办的人,原本一直找不到当年民众教育馆的具体位置,正是因为她的探访,才最终确认了旧址。

吴联膺的日记,记下的是几个家庭、几位青年的浙西抗战史。这份个人视角的记录,终究成了大时代的生动注脚。

在纪录片《山水铭刻——重走父辈抗战路》的片头,吴榕美放上了她能找到的5位青年的照片——吴联膺、贾起、洪宝鋆、茹茄、吴联翔。团队用AI技术修复了老照片,让模糊的面容变得清晰,并在为纪录片撰写主题曲歌词后,修改了《浙西二中校歌》的歌词作为副歌,用AI谱了曲。“年轻人说,要用新方式让历史‘活’过来。”修复后的照片里,每一位青年都英气勃发、意气风发,可其中两人,已为理想与信念把年轻的生命永远留在了浙西。

这正是吴榕美坚持拍这部纪录片的深层意义。她用镜头打捞的不只是一段家族记忆,更是一个民族在烽火中淬炼出的精神火种。那些年轻的面容在AI技术下重焕光彩,充满古意的校歌歌词由数字编曲的旋律再度唱响,恰是历史与当下的深情对话。当年轻观众透过屏幕看见前辈们的勇敢、血性与赤诚,那段岁月便永远不会褪色。吴榕美知道,自己脚下的重走之路,早已化作精神的传承之路——父辈们用生命守护的正义与理想,终将在一代又一代人的铭记中,获得跨越时空的永恒力量。