魏向东︱斗庐直率缶庐狂

松门一径,烟聚萝缠,父亲徐康过世后,徐熙在旧宅之西筑一室名“斗庐”。徐家数代为医,徐康字子晋,酷爱古籍文玩,所著《前尘梦影录》是一本江南古物忆旧书。徐熙字翰卿,号斗庐,克绍箕裘,工篆刻,善刻竹。可以说,徐氏父子都是文博专家,两人均精于鉴古。湖石峰秀,绿窗话旧,“斗庐”是朋友们的艺术沙龙,补壁书画据说“无非妙品”。郝姓家厨被誉为“今苏城第一手也”,徐熙很乐意在家宴请朋友。

上海博物馆藏徐熙浅刻烹茶图竹臂搁拓本

光绪十六年五月二十七日,苏州“贵潘”族人潘钟瑞第一个到斗庐,和主人打过招呼,见过常熟来苏的藏书家赵宗建,三人共坐窗前茶叙。稍后,画家陆恢、小学专家张炳翔来了。不一会,回乡守制的吴大澂也到了,彼此有相同的爱好,聊天相当轻松。午刻,晴光罩在小院树杪上,众人入席,菜蔬肴馔精致新鲜。小酌后,欢声笑语,气氛融洽,聊得最多的还是“佳书、名画、吉金”, 郝厨师的炒面也让大家赞赏有加。良久退席,诸人移坐斗庐闲谈,主人又拿出手卷、碑帖、印谱助兴,诸人传观展玩,共夸眼福。

三年前,吴大澂还在广州巡抚任上,徐熙前往拜访,“翰卿来此,留住署中过年,夜阑事闲,剪烛而谈金石”。 徐熙与吴大澂志趣相投,悟入同流,这个岁末,吴大澂感慨“颇不寂寞”。他俩通信频繁,朵云轩藏《吴大澂致徐熙书札》涉及的文物种类有:书画、古玉、陶器、铜印、古玺、玉印、钱币、印泥、古籍、旧扇、唐石、隋碑等等,这些信件透露出当时艺术庋藏的颇多信息。

于希璟由衷欣赏徐熙:“翰卿先生才艺多能,博学好古,尤潜心内典,于书无所不览,性慷爽,喜交游。”徐熙除了学佛,还爱读书。见识广博,朋友也多,相国翁同龢《瓶庐诗稿》收录多首写给徐熙的诗,计“为徐翰卿题董香光山水小册”三首、《吴愙斋临戴文节画册为斗庐题》《题徐翰卿玉佛龛图》各一首。翰林江标常在人前称赞徐熙,徐熙增订徐康《前尘梦影录》,江标间加案语,刊入他的江氏丛书中。翰林院编修费念慈和徐熙也相当熟络,吴大澂曾让徐熙出面借阅费念慈收藏的黄易名画《嵩洛访碑图》。寓居苏州的松江知府杨岘称:“翰卿与余善。”于希璟于是说:“当道名公巨卿,争欲一亲先生颜色为快。”

徐熙曾请顾麟士、陆恢、倪田、刘德之分别创作同一题材绘画《古玉佛龛图》,题跋者皆一时名人。除了朋友多,徐熙的粉丝也不少,上海巨商哈麟每到苏州,必访斗庐,甚至在其过世后,“不复作吴门之游”。

吴昌硕是徐熙朋友圈的重要人物。“斗庐直率缶庐狂,文采风流相颉颃。”吴大澂写下这诗句,眼中泛起对两位朋友欣赏的神色:“斗庐啊!性格相当直率;缶庐呢!更加奔放一些,他俩俱称艺事风流。”吴昌硕画毕梅花图,自信地题写:“非狂奴安有此手段?”吴昌硕追慕魏晋遗风,文质彬彬之外尚存些许文人清狂,“知我能狂青眼旧”。

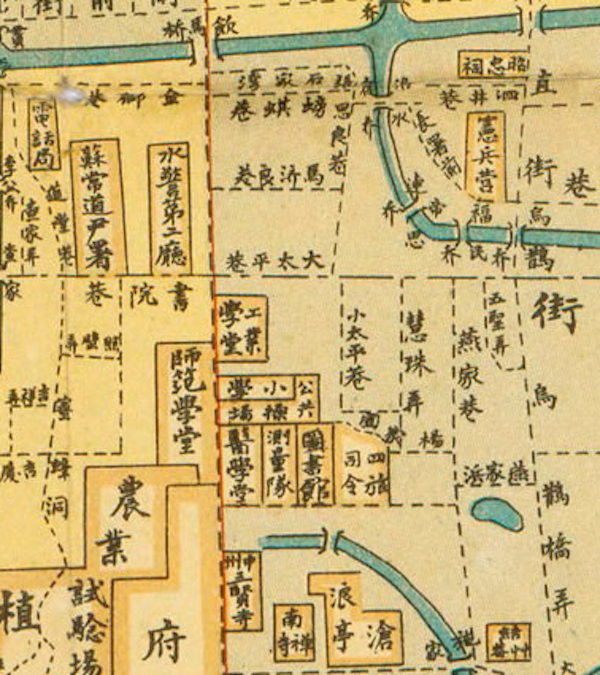

潘钟瑞则是吴昌硕和徐熙共同的朋友,凤凰出版社出版的《潘钟瑞日记》是我的枕边读物。熟悉的地名,熟悉的人物,读起来倍感亲切。潘钟瑞在光绪十年正月的日记写道:“晨至吴仓石寓,谈次,看其近作篆刻、画幅,又至其西邻徐翁子晋家,不值,两人同在大太平巷也。”再有一则这么记录:“至(燕家巷)书局寻查蕉垞,不值,出南宫里,至(徐康)家。”这年,吴昌硕有诗题记:“甲申暮春,自南宫里移居西畮巷。”可知徐熙父子曾和吴昌硕做过邻居。而徐沄秋《吴门画史》称吴昌硕曾住在帝赐莲桥,翻阅光绪以后的苏州地图,均找不到“南宫里”,对照下图中的“帝赐莲桥(帝思连乔)”,结合吴昌硕“其西邻”徐家在“大太平巷”,“南宫里”位置基本就能确定了。

1914年新测苏州城厢明细全图

王个簃先生外孙陈艺推断吴昌硕在大太平巷的寓居即“元盖寓庐”,元盖即玄盖,一如苏州的玄妙观,也称元妙观。相传“元盖”为著名的神仙洞府,是吴昌硕家乡的名胜之地,历经坎坷的吴昌硕来到苏州,结交了一班好友,艺术也开始走上正途,把自己寓所取名“元盖寓庐”,除了向先祖吴稼竳《玄盖副草》致敬,也立志营造自己的艺术洞天。

去年,仁恒仓街商业广场新晋苏州网红打卡地,巧的是,此处曾是吴昌硕工作过的地方。潘钟瑞光绪十一年有日记:“至狮子口军装局访仓石,见于制水雷。屋为新建,前一进临河,推窗前望,适与钟楼相直,其下草木华滋,野禽格磔,绝少行人。因与啜茗闲谈。”同一年的日记又说:“(预祝顾潞五十岁生日)本拟清早放舟葑门外南荡观荷,回至葑门内仓石局中水阁上设席。”很明显,军装局是吴昌硕管辖部门,这里有他的办公室,这年的日记还有吴昌硕到火药局办事的记录。

1908年苏州巡警分区全图

日记称吴昌硕为“少尉”,参考潘钟瑞《香禅精舍集》提及杭州孤山林汝霖墓的信息:“(林和靖)墓前今又有林少尉墓,少尉官仁和县典史。”反推当年吴昌硕的官职正是典史。吴昌硕五十岁,袁昶作诗《寄吴仓石少府》,说明做安东县令前,吴昌硕官职未变,少府、少尹也是典史的别称。《吴县志》对官职有相应说明:清之典史即古之尉也,《志》中所列知县的下属有“县丞、主簿、典史”,吴县另有“吴塔司巡检员”,均可称“佐贰官”,也印证缶翁弟子王个簃所说:“友人替他纳粟捐个小官佐贰”,典史的主要职责是掌管缉捕、稽查狱囚等。苏州博物馆李军《光绪时期吴昌硕在苏事迹补考——以潘钟瑞“香禅日记”稿本为主》一文转述光绪十年正月日记一则:“午刻,内侄陈子仪来,余荐伊吴仓石少尉处教读一席,因与要言。”进而推断:“可见吴昌硕并不像通常所说的那样,在苏时期家境窘迫,至少他还有能力延请老师,教子弟读书。”公众认为吴昌硕生活困苦的缘由,主要来自吴昌硕的诗作,如他回复潘喜陶询问近况:“薄宦如游民,浮家累妻孥。一屋雨打头,达旦声咿唔。”西泠印社出版社曾出版过《吴昌硕和他的故里》和《吴昌硕和他的早期师友》,两书的主编王季平撰文:“光绪六年,时吴昌硕寄寓于苏州吴云两罍轩,并为佐贰小吏,家境稍宽。一日,忽接到潘师由海宁所寄来信,询问近况。吴昌硕得信后大喜,即赋一长诗奉答。”才到苏州,吴昌硕生活艰辛是真实的。

除了“薄宦如游民”一诗被广泛引用,任伯年绘《饥看天图》《寒酸尉图》也加深了公众对吴昌硕在苏穷困的印象,这两画分别绘制于光绪十二年和光绪十四年。

不得不说这两幅画实在太生动,吴昌硕的形象呼之欲出。但是,换个角度看,我们或许误会了吴昌硕的自嘲。1869年,初来上海,任伯年为感激胡公寿提携之情,精心绘制《横云山民行乞图》,画中的胡公寿作乞丐打扮。当时上海贸易昌盛,侨居此地卖画者,以胡公寿最为杰出,若认为胡公寿落魄愁苦,一定是没明白艺术家之间的调侃。高邕是吴昌硕的老友,家富收藏,任伯年为他所作画像也是乞丐相,吴昌硕赋诗《高邕之(邕)书丐图》,其小序云:“邕之,司马也,佳公子也,能书而偏自号‘书丐’。属任伯年画小像,头如蓬葆,破衣提筐,筐中贮笔砚,极寒酸局促之态,见之使人失笑。游戏耳,非有激也,予亦以游戏题之。”有趣的字眼出现了:“寒酸”“局促”使人失笑,“游戏耳!”那么,吴昌硕请任伯年画《饥看天图》《寒酸尉图》是否也有其他的解读角度呢?

任伯年绘《寒酸尉像》

《潘钟瑞日记》写得详细而认真,我们通过文字梳理可以建立简单数据模型,还原吴昌硕当年的真实生活状况。光绪十二年,任伯年创作《饥看天图》这年,潘钟瑞记录和吴昌硕及朋友在茶室茗叙近六十次,酒席几乎每月一次,这些聚会还仅仅限于潘钟瑞一人的记载,吴昌硕其他的交游活动还不在此列。这一年,吴家第三子出生。他自题《饥看天图》:“我母咬菜根,弄孙堂上娱。我妻炊扊扅,瓮中无斗糈。”杨岘再题:“床头无米厨无烟,腰间并无看囊钱。”幼儿嗷嗷待哺,大儿、二儿新换塾师,吴昌硕经济压力大是无疑的。

就在这年,潘钟瑞“见仓石所藏明拓石鼓文极好”,“在其寓观庑庼铭拓本,是世所希有”。除了吃饭,精神食粮也不可少啊!回头再看《吴县志》,官员的年薪是有记载的:典史俸银三十一两五钱二分,知县的俸银是四十五两,两者相差三分之一。典史的直接属下有门子一名,皂隶四名,马夫一名,他们的俸银却直接腰斩再腰斩,每人才六两。是银子总会花光,吴昌硕的“无米”和底层百姓的“无米”,还真是两回事!

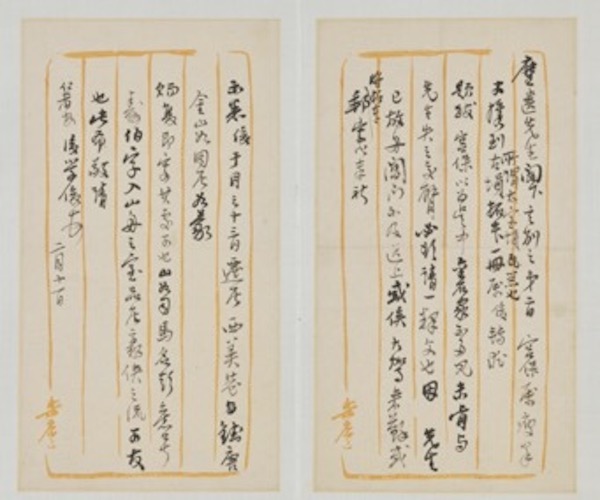

时间再倒退两年,参阅吴昌硕搬到西美巷前两日所写的信件。在大太平巷时,吴昌硕就有“缶庐”专用信笺,可知他的生活已不落魄,甚至尚算精致,这批存在东京国立博物馆的吴昌硕尺牍册内容有趣,从中可见其时他的日常颇为丰富。

东京国立博物馆的吴昌硕尺牍册(光绪十年)

潘钟瑞日记又道:“(施)子明自安吉来,寄居仓石寓。”吴昌硕在西美巷的寓所并不逼仄,朋友们也常去他家画画、喝茶,而且吴家是有仆人的,潘钟瑞卖得汉砖后,“(吴昌硕)令其仆携送余馆中”。彼时,吴昌硕的艺术已经相当高超,翰林潘遵祁请吴昌硕刻印、写字,礼部尚书、军机大臣潘祖荫请吴昌硕加题“古埙拓本”,潘钟瑞则感叹吴昌硕印章边款“精妙处如缩本汉唐碑”,另外还记录“友人”属题“为东瀛女郎小华生小影”。吴昌硕的书画、印章是有市场的,日记除了记录古玩商人徐调卿请吴昌硕刻印,还记载多人求吴昌硕刻印、写字、画画,这些内容均记录在任伯年画《饥看天图》之前。

《饥看天图》《寒酸尉图》或可看作文人吴昌硕的cosplay,“床头无米厨无烟,腰间并无看囊钱”也可作诗家语观。写“我母咬菜根”的前一年,吴昌硕曾宴请金山如、施振甫、汪芑、顾潞、金心兰、沈翰为老母亲祝寿,“谈宴良久”。吴昌硕的一生,以到苏州为转折点,本来艺术水准就高,加上他是社牛,到苏州没多久即进入上升阶段。

2024年是吴昌硕诞辰一百八十周年,东京、杭州、上海分别举办展览、研讨会纪念这位艺术家,今年苏州老牌网红地十全街升级改造,应该也是苏州对艺术家的另外一种纪念吧!当年的“大太平巷”就在十全街西端,帝赐莲桥依然风姿绰约地留守原地。

徐熙和吴昌硕关系一直不错,光绪二十三年,他俩共同做东,招张鸣珂、郑文焯、金心兰、沈翰集宴徐士恺盘园。上周出差仁川,奔波数日,今日始得空闲。泡一杯新茶,取金心兰绘《斗庐图》上壁,画面安静,落款大方。我喜欢如此温润平和的画,挂在书房最是合适。

啜茗,观《斗庐图》,瞥见吴昌硕走出大太平巷,消失在画框之外。

金心兰绘《斗庐图》