李凯航|“人人都爱丸山真男”

《丸山真男的时代:大学·知识人·舆论界》,[日]竹内洋著,中央公论出版社2005年11月出版,352页,1012日元

手中这本竹内洋教授的《丸山真男的时代:大学·知识人·舆论界》(中央公论出版社2005年版,中译本将于2025年1月由上海文艺出版社出版)的首页上记有“2015年3月鞍马口驿”几个字,大概是我购买此书的时间与地点。当时我还是一个在京都念书的学生。大概是看到“丸山真男”的标题,再加上信赖中公新书的学术品质,我毫不犹豫买了下来。当时的我并不了解竹内洋教授的研究思路,读完后只觉得和其他的丸山论非常不一样。我此前理解的丸山论属于传统的思想史研究范式,例如从战前学术脉络对丸山思想的构造进行分析与批判(比如“近代主义”批判),或者将丸山与他同时代知识人做对比研究(比如与大塚久雄、竹内好、吉本隆明、鹤见俊辅等人),或者像后现代主义者热衷于解构丸山的“国民国家论”(“自由主义”、“民主主义”),或者做某些概念史的研究(比如“超国家”、法西斯主义、徂徕学)等等。

但竹内的丸山论不是这样。他从同时代的舆论氛围把握丸山的思想之形成,用他自己的话来说,是“通过解读丸山的言论的知识社会学,或从社会史的方法来写战后日本论”。因此,竹内的丸山论的特点是,它没有将丸山经典化或者偶像化,具有极为客观的分析视角。例如,在对知识人的分析中,竹内非常重视其家庭出身与成长轨迹。战前右翼法西斯主义宣传家蓑田胸喜就出身于贫寒的家庭,虽然通过努力考入了东京帝大,但他一直比同级学生大一两岁,很难合群,造成了他孤傲的性格,容易走极端。此外,身高只有一米五的蓑田,皮肤黝黑,来自乡村,被东京的同学看不起,“蓑田的家乡口音特别重,他的趣味言行给人一副土包子的感觉”。在蓑田这样的人看来,丸山这种出身于大城市中产阶级,从小接受德语英语教育,喜欢古典音乐与曲棍球,动不动就把黑格尔、康德摆出来的精英主义者不论怎么看,都是他敌视的目标。

蓑田胸喜与吉本隆明

战前右翼的蓑田如此,战后左翼的吉本隆明亦然。自诩代表人民的吉本也出身于一个底层的修船匠家庭,通过自学成才,此后在学生运动中趋于激进化,获得了新一代知识人的名望。但竹内认为,战后吉本的崛起其实是日本高等教育大众化的结果。他用详实的数据分析表明,1960年代末期开始,在父母亲非大学学历的“第一代大学生”毕业后,由于学历贬值,在社会上的成长并未达到预期,使得他们的思想走向了激进化。他们所抨击的,其实也包括“在大学马克思主义和大学进步主义讲坛上参与运动”的“知识贵族阶级”。1969年,丸山自己也被激进的左翼学生组织绑架和审问。这一幕,其实与丸山在1939年亲身经历的右翼学生绑架与审问津田左右吉事件如出一辙。对此,丸山激动地喊道:“连激进的右翼学生也没有这么做!”彼时的津田六十岁,此时的丸山五十五岁。在丸山眼里,这些战前的右翼与战后的左翼学生应该是同一类人。如果历史有规律的话,它不是在“进步”,而是在“反复”(与那霸润,《“日本”の起源》)。

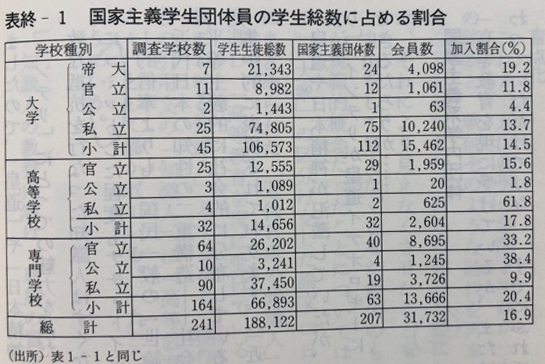

竹内严格地区分了“事实”与“价值”,从相互对立的观点中看到了其本质的一致。这或许是得益于其社会学的研究方法论。相对于思想史研究对“文字”“概念”“理论”的着迷,竹内使用了很多调查问卷、统计表、树状图等等。这种方法可以撇开那种无聊的“文字游戏”,直截了当地揭示问题的核心。例如,丸山认为战前日本知识人并不热衷于国家主义的意识形态,“尽管勇敢抵抗军国主义的知识人很少,但可以说,知识人追随狂热的皇道意识形态的程度比纳粹德国低很多。……那与其说是一种对意识形态的狂热,不如说是对一般国民的‘舆论’和感情的追求及同化”。

但竹内的统计数据证明,1939年9月末,“帝国大学和高等学校的学生加入的比例不比私立大学和专业学校少”,“每10人中也有1人加入国家主义学生社团”。像大川周明(第五高等学校→东京帝国大学)、安冈正笃(第一高等学校→东京帝国大学)这样的“学历精英”都是法西斯主义的拥趸。此外,“内务省和司法省的高级官员几乎都毕业于旧制高等学校与帝国大学”。这些“有高等教育学历的人”不仅停留在纸面上,在实际行动中也大展身手。1932年,在暗杀首相犬养毅和若槻礼次郎的血盟团事件中,“有3名东京帝国大学学生,1名东京帝国大学辍学学生,3名京都大学学生和1名国学院大学学生”被处分。

竹内继而引用一则1931年7月对东京帝国大学学生的调查,在被问到“对满蒙行使武力是否正当”的问题时,受访者回答“是”的占百分之八十八之多。不论怎么看,丸山所谓的“知识人追随狂热的皇道意识形态的程度比纳粹德国低很多”的说法都不能成立。竹内进一步指出,这是丸山思想中“最大的盲点所在”,即“他缺乏将知识人和科学家这一客观性的身份进行客观化的意识,或者是以客观的社会学视点对此进行分析的视角”。而这正是借助统计数据分析的社会学方法论的优势所在。

大川周明与安冈正笃

本书另一个特点是,它非常精确地还原了战前日本的时代氛围。例如,在展示左翼思想盛行的时候,竹内引用了当年流行歌曲。1929年,西条八十在《东京行进曲》就写道:“长发的马克思男孩,今日也怀抱《赤恋》。”“马克思男孩”是说当时热衷于马克思主义的男学生。而《赤恋》(1923年)是苏维埃共产党干部、女作家科伦泰(1872-1952)的小说。竹内解释道,这是因为西条八十经常在街上看到留着长发,表情严肃的年轻人腋下夹着一本《赤恋》匆匆而过。这一时期,左翼文化的流行往往与年轻人憧憬西洋化的生活方式分不开,那些马克思主义者“随身携带西洋书或译本,听古典音乐,在咖啡馆交谈……两者交相辉映”的形象对年轻人而言非常有吸引力。但竹内也指出,“他们以农村大众的情绪落差为跳板,用献身和陶醉的快乐来引诱他们”。在青年人看来,马克思主义代表着都市、西洋、现代化。在同一时期流行的右翼歌曲有《爱国进行曲》《日之丸进行曲》,而城市小资产阶级喜欢的是淡谷则子的《雨中布鲁斯》《人生剧场》等等。竹内这样的分析方式,仿佛是在邀请读者走进大正、昭和初期的大街小巷,一起聆听生机勃勃的交响曲。

科伦泰及其1927年《赤恋》日译本初版

此外,在展示侵华战争全面爆发前夕日本教育的右翼化时,竹内引用了当年《国史》科目的考题,“(一)简述战国时代皇室与国民的关系,且说明我国体之尊严;……(三)论述武士道精神于现代是否仍然适用;(四)举出国史上崇拜的人物,并结合史实论述崇拜之理由”后,还附上了参考资料提供的“解题思路”,“可选楠木正成、乃木希典、和气清麻吕、吉田松阴等适宜人物”。由此,读者可以想象当年的学生为了升学不得不主动迎合国家主义价值观的场面。

竹内对小说、电影、戏剧的引用也是信手拈来。例如展示战后日本共产党分裂后学生的迷茫时,竹内引用了柴田翔的小说《别了,我们的生活》,他借助主人公之口喊道“这段时间你们到底在干什么”“把青春还给我”,来说明左翼势力退潮后给学生们带来的巨大的心理冲击。在展示战后民主运动的娱乐性质时,竹内引用了石坂洋次郎的小说《那家伙和我》(后被改编为同名电影)。“我是一个政治白痴,但是,议会通过新安保条约的方式真让人受不了……就凭这一点,就有资格参加游行队伍。”换言之,其实示威抗议的参与者并不是对条约内容表示了异议,而是对批准条约的方式表达了不满。

西条八十与《东京行进曲》唱片

在历史写作的过程中,还原时代氛围极为重要。一件具体的事情,脱离了具体的时空环境,会扭曲其意义。丸山自己在《日本政治思想史研究》的英文版序言中也强调了这一点。他在1940年写论文的时候,不小心将“应仁天皇”写成了“应神天皇”(在日语中“仁”与“神”发音相同),不得不在下一期加入订正表,且恭敬地写上“谨作以下订正”的字样。他的老师冈村典嗣提醒他,井上哲次郎也犯过同样的错误,遭到右翼分子的攻击。此外,丸山在论文中原本写到“对宣长学来说,徂徕学的思维方法是倒立的真理。宣长学是依靠把这一倒立的真理又颠倒过来来继承徂徕学的”。他想“明确地把徂徕学和宣长学在思想结构上的关联,比喻为黑格尔和马克思之间的那种关系”。但他被导师南原繁提醒后,改为了“一边承继徂徕学的思维方法,同时又把它完全加以转换的宣长学”,以此来规避思想审查的麻烦。

战后的丸山同样如此。1961年,在刊行《日本的思想》时,丸山特意使用了“國體”这两个旧体汉字。他认为战后日本通常使用的“国体”这个词不能够“完全表现昭和初期那种令人敬畏与恐怖的感觉”。此外,在1946年发表成名作《超国家主义的逻辑与心理》时,其文末使用的是公元纪年“1946年3月22日”,代表作者与天皇制诀别的态度(苅部直,《丸山真男》)。

事实上,丸山与竹内都强调了“时代氛围”。不过,丸山是从非常专业的角度谈及思想史工作,而竹内强调的是通过普通人看得到、听得到、接触得到的身体经验、日常经验。然而,这不是说竹内就拒绝了理论分析的必要性。只不过,与通常丸山论所见的马克斯·韦伯、施密特、卡尔·曼海姆、施特劳斯的现代性理论相比,竹内引用较多的是布尔迪厄的社会学理论。例如在分析论文的修辞时,竹内认为丸山完美地兼顾了学术性与通俗性。这就像布尔迪厄在《学术人》中指出的一样,“(学者)如果写得太好,虽然能够得到文学的利益,但会危及其科学性。如果写得不好,可能会让人留下严密性和深刻性(与哲学的情况相同)的印象,但是,这不得不牺牲世俗意义上的成功”。

萨特与布尔迪厄

又比如,在分析东京大学法学部与文学部的差异时,竹内从布尔迪厄的《国家精英》中获得了灵感。东京大学的法学部就像法国高级官吏辈出的国立行政学院(École nationale d'administration),它是培养管理人员(官僚和企业的管理干部)的技术官僚主义(Technocrat)学校。而文学部就像是因让-保罗·萨特和米歇尔·福柯,以及皮埃尔·布尔迪厄等大放异彩的毕业生而出名的高等师范学校(École normale supérieure)一样,是知识人的学校,与学术界联系紧密。前者重视资本价值(功能和专业),后者重视教育价值(创造性和批判性)。而日本的法学部并非完全对应欧美的法学院制度,其教授的课程和科目不仅限于民法、刑法、商法等实在法,也包含政治思想和外交史等文学部的讲座和教授科目。这就为丸山介入政治活动提供了方便。

丸山活跃的舆论界是一个布尔迪尔所谓的“文化领域”,它分为狭义文化生产场域和广义的文化生产场域,分别对应着纯文化和大众文化空间。所谓“狭义”也就是说,纯文化场就像数学一样,以生产者(数学家)自身为顾客,比起经济利益,更倾向于象征价值。这是一个为科学而科学、为艺术而艺术的文化空间。与外部相比,其独立性高,是一个以纯粹性和抽象性、隐秘性、生产周期的长期性(获得物质和象征性利益的时间及其保证期限)为特征的文化空间。学术界与艺术学院就是这样的例子。所谓“广义”是指大众的文化空间,以非生产性的大众为顾客,追求商业成功和人气。这是一个将文化价值视为经济财产而非象征性价值的文化空间。与纯文化空间相比,其特点为独立性低、大众化、具体化、通俗性和生产周期短。商业新闻和商业戏剧就是这样的例子(The Field of Cultural Production)。丸山的政治活动,在二者之间起着一个桥梁的作用。

高等师范学校

法国国立行政学院

正是由于这些理论的铺陈,竹内分析的丸山在其时代的独特性才被揭示了出来。1970年代以后,丸山开始遭到攻击,这是因为“东大教授一直是舆论界和高级批评界的主要作者。作为职业记者和批评家的竞争对手,因而成为他们敌对的目标”。“大学代表学术界,是正统文化的审查部门。……因此,综合杂志的卷首论文往往是由这些大学学者撰写的。虽然丸山冷静而犀利地分析大众,但他对自己所处的知识人圈子和知识界观察很迟钝。……他没有意识到,就像政治学家和经济学家在政治和经济领域进行霸权游戏一样,知识人不仅要在文化领域中解释真理,而且还为了解释真理而进行争夺霸权的游戏。”换言之,丸山的文化精英(贵族)主义态度引发了由高等教育大众化产生的“大众知识人”(用丸山自己的话来说是“在野知识人”)的集体愤慨。然而,面对他们的指责,丸山保持沉默,不置一词,以此来表达冷漠与蔑视,认为他们不过是“对‘写文章’的大学学者有一种自卑情节”。

丸山的同道大多是和他一样旧帝国大学出身的精英学者。在他们面前,丸山其实是个滔滔不绝、喜欢辩论的“话痨”。根据苅部直的研究,丸山经常去找竹内好闲谈,两家都在东京吉祥寺附近,相距不过三四分钟路程。丸山只要“学问思考”成熟后,就急忙冲出门,步行来到竹内家,“叙述并论证他的思考”。在场的埴谷雄高记录了这一幕:

丸山真男分享的思考内容,宛如装着长及数英里的子弹夹的机关枪一样一直在发射,中间没有停歇,偶尔停下来试着想让听众也参与进来,在旁边的我想现在要停了吧,要停了吧,但还是没有停下来。丸山奔出家门时,以及在不长的步行时间里,一定是想好了核心与核心之间的内在关系,一到竹内家刚一说几句话,这个世界的地水火风,人生的人情奥秘,阶级社会的结构,有关系的就扯进来,滔滔不绝。他在内心里已经进入恍惚状态了,即使丸山真男想要停下来,变成了精神自动化机械的原始语言也在运转,这在宗教当中时有存在,就如一旦运笔就无法停下来一样。一直说个不停,终于中途喘口气,竹内这时会回应:“是吧”,而这种千篇一律的回应是在丸山讲了“数十分钟以后”的事。当然,讲话并未就此打住,听到了竹内插话后,丸山“又重新开始滔滔不绝地讲起来”。

竹内好与丸山真男

因此,有人将丸山真男、桑原武夫、森有正并称“日本三大话痨”。丸山的“话痨”习惯甚至不分场合。鹤见俊辅曾回忆,“(1977年)在竹内好的葬礼上,增田涉在我前面读悼词,但他年事已高,读着读着同一句话念了两遍。我正觉得奇怪,他心肌梗塞发作,一下子倒下去了。当时丸山僵住了,动也不能动。当时埴谷雄高很麻利地跑上来,给增田服了硝酸甘油。然后马上把他送到庆应医院,但几天后他还是去世了。可是丸山就那么站着,喃喃自语。我以为他在说什么,他在说‘武田(泰淳)叫走了竹内,竹内叫走了增田’什么的。就连这种时候说的话都是思想史的”(《战争留下了什么?》)。

事实上,竹内洋教授也亲自聆听过丸山的教诲。1983年5月,在加利福尼亚大学伯克利分校,“包括我在内的大约十个参会的日本人,有机会在一个草坪上围在丸山先生身边,聆听他的讲话。几乎都是他一个人在说。我再次确认了坊间关于他口才甚好的形象。还有一个不可思议的事情。或许是丸山用英语演讲的余兴未消,他继续用英语与我们交谈”。丸山是“话痨”,果然名不虚传。

日本政治史学家三谷太一郎曾将精神生活受到了丸山的著作及人格影响极大的一代人称为“丸山体验造就的丸山一代”,他们“集中在自战后以来的大约30年,作为学生的一代人之中”。竹内洋教授是在安保斗争后的1961年上的大学,正好处于三谷所说的“丸山一代”的正中间,其学术生涯也是从研读丸山开始的。“我被丸山理论的运用方式和抽象思维,以及他那可以称得上优美的文体所吸引。我在大学的报告中也模仿过丸山的文体及其写作手法,即在文中巧妙地插入托马斯·曼、卡尔·施密特等人的著作和夏目漱石的小说。我认为读过丸山的书才能称得上是知识人,没读过丸山真男的大学生毫无价值”。这可能是“丸山一代”中的非常普遍感受吧。“丸山一代”并未随着1996年丸山的逝世而消逝,还出现了学术界罕见的长时期的“丸山论”的学术繁荣景观。竹内执笔本书期间,仅2003年一年内就有九本出版关于丸山的专著出版,其他的论文、随笔等就难计其数了。

日本国内自不必说,丸山的《现代政治的思想与行动》自1963年英文版问世以来,也获得了世界性的瞩目。比如,1966年9月,萨特在访日时拜访了丸山。萨特与罗马、莫斯科和纽约的知识人都缺乏交流,但他说,“在东京有这种交流”,“是丸山教授”。临别,萨特还邀请丸山为他主编的杂志《现代》撰稿。1978年4月,福柯访问日本时也与丸山见面,他谈及感佩于丸山的研究,并邀请丸山去法兰西学院做讲座(前揭苅部直)。随着丸山作品被翻译为法语、德语、意大利语、韩语,丸山也逐渐获得了世界性的名望。

1978年,丸山真男与福柯会谈

中文学界对丸山的翻译始于1990年代,此后陆续有区建英、王中江、刘岳兵、刘曙野、唐永亮、陈力卫、路平、唐利国等人的译作出现。2021年,学术界比较知名的杂志《知识分子论丛》刊出了《丸山真男:在普遍与特殊之间的现代性》的研究特辑,在大众阅读方面,《新京报·书评周刊》在2022年12月16日也有《从开国到战后:丸山真男与近代日本的起落》专题报道。中文学界的“丸山真男热”已然成型。就这个意义而言,《丸山真男的时代》的翻译出版也是其中之一吧。以下谈谈我在翻译过程中的思考。

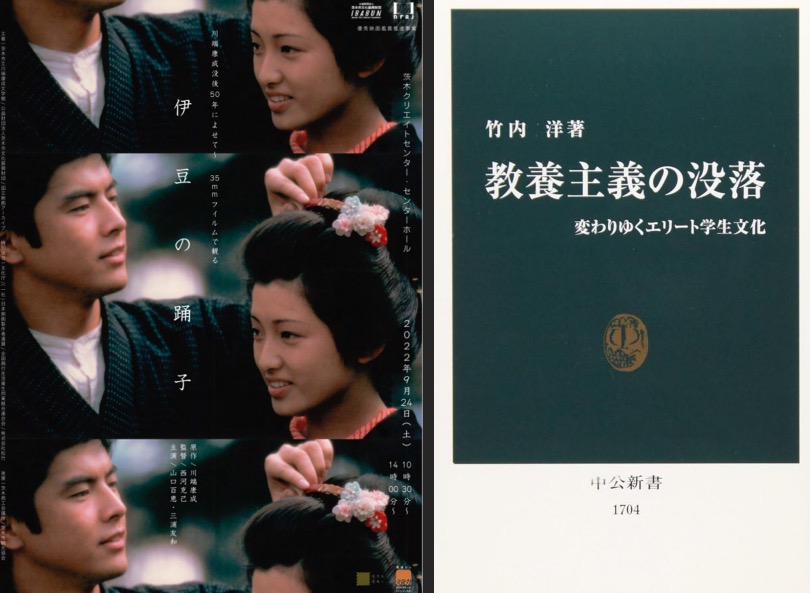

日语的翻译者都知道,日语学术写作比较饶舌,既要保留日文的原味,又要维持中文的阅读体验感并不容易。因此,笔者在翻译时,专业名词尽量以加注解释的方式保留日语原文,体现其时代感觉,但语法上尽量顺从现代中文的表达习惯。例如,“指导教官”未被翻译成“导师”,是为了体现近代日本大学教育制度模仿德国,属于公务员编制,是名副其实的“官”,比“老师或者教师”具有更强的威严感。“高等学校”并未被翻译成“高中”,这是因为在战前日本,能考入旧制高等学校的人不足4%,在社会上算是精英人物了。在川端康成的《伊豆的舞女》(1926年)中,作为“一高”的学生主人公“我”去乡间旅行,就会被围观议论,正是这种时代的感觉。顺便说一句,丸山自己考“一高”也考了两次才合格。作为“高等学校”的学生,在战前其实大部分都已经具备了“天降大任”的精英主义的政治意识,与战后在消费主义盛行的中产阶级家庭中成长起来的“高中生”已经完全不可同日而语了。竹内洋教授的另一部作品《教养主义的没落:精英学生文化的变迁史》正是对此群体的详细分析。

1974年电影版《伊豆的舞女》剧照;竹内洋《教养主义的没落:精英学生文化的变迁史》

最后,与本书主题相关,也是最重要的是,我用了日语原文“知识人”而非中文中更流行的“知识分子”一词。中文学界较早提倡将intellectual翻译成“知识人”而非“知识分子”的是余英时先生。“原来我也用‘知识分子’,那是随俗,因为语言应该随俗。但我现在觉得这是一个问题,过去‘分子’用得太可怕了,分子是极端分子、坏分子,什么都在里头”。“把‘人’变成‘分子’会有意想不到的灾难性的后果。所以我近来极力避免‘知识分子’,而一律改用‘知识人’。我想尽量恢复intellectual的‘人’的尊严”(《士与中国文化》)。

早在1930年代,葛兰西从社会结构性功能出发,将知识人分为“传统知识人”与“有机知识人”。“前者的自我理解通常是独立的、自治的,超越于一切社会利益和集团之上,代表着社会一般的普遍的真理、正义和理想,而有后者则是与阶级一起创造出来,与一定的社会体制或利益集团存在着某种有机的思想联系,他们自觉地代表着某一个阶级,作为阶级或阶层的代言人出现。”“前者是指作为体制内有机组成部分的那些知识人,他们为体制制造意识形态。而后者是指社会中那些游离于体制外的知识人,包括那些自由文人、作家、艺术家等。”就这个意义而言,“知识分子”更接近于“有机知识人”,而“知识人”更接近于“传统知识人”。

“知识分子”与“知识人”,看似只是一词之差,背后体现的世界观是截然不同的。当然,知识人关注的内容也不一样。福柯认为葛兰西所谓的不论是“有机知识人”,还是“传统知识人”其实都是“普遍型知识人”,他们“相信有一种普遍的真理和知识的存在,并且热衷于扮演先知般的预言家,指导人民往什么方向走。而特殊型知识人刚好与之相反,他并不预言、承诺某种社会目标,只是从自己所处的特殊位置,通过专业分析的方式,揭示所谓的真理与权力的不可分割,拆解社会隐蔽的权力关系,因而批判、而且是具体的批判,而不是建构尤其是整体的建构”。“如果说普遍型知识人是一些喜好谈大问题的文人、作家的话,那么特殊型知识人只是一些专家、学者,他们关心的是在具体的领域中如何解构整体的权力”(许纪霖,《中国知识分子十论》)。

就此分类而言,丸山是一个“普遍型知识人”,他反对将知识专业化与工具化。一个真正的知识人应该“为了思想,而非靠了思想而生活”(路易斯·科赛)。丸山告诫自己,“对一切都有所知晓,对一物都尽其所知”,体现的是福柯所谓的一种“不屈不挠地博学”(a relentless erudition)精神。当然,丸山所处的时代是从普遍型转向特殊型知识人的时代。娱乐化成了知识人的新趋势。以至于丸山在晚年表示,“看不到一个重量级的知识人或知识精英了”。电视取代杂志成为知识人群体获得影响力的新工具。“采访者以公众舆论的名义,根据自己的想法向政治家和知识人嘉宾进行提问。采访的安排和镜头的视角将记者置于中心位置,而不是辅助角色。嘉宾们被命令在短短的几十秒内发言。”观众们“比起论点,更重视博弈及其表演者”。这当然是丸山所厌恶的事情。

丸山真男在岩波书店编辑部

但是,竹内却从丸山的生涯中得出了一个悖论式的结论。“丸山在大众努力向知识人化迈进的大众知识人时代,在活字新闻业以学术力量为基础转型为以大众知识人为媒介的时代,以及法学部和文学部的知识体系交叉的时代中,取得了霸权。究竟是身兼知识人、记者、艺人身份的谐星式的知识人的活跃,是丸山所厌恶的文化人的艺人化和艺人的文化人化呢?还是以上跨界的知识人或媒体型知识人的原型正是丸山本人呢?”不必说,丸山自己才是战后这种趋势和潮流的代表性人物。也正是在这个意义上,竹内将丸山称为战后日本“最后一位知识人”。这样一位多姿多彩的知识人,怎么会不人人都爱呢?