秦岭可以明显的阻挡水汽,但淮河为什么可以成为南北分界线?

秦岭 - 淮河一线,是中国较为公认的南北地理分界线,有一串头衔与它相关:

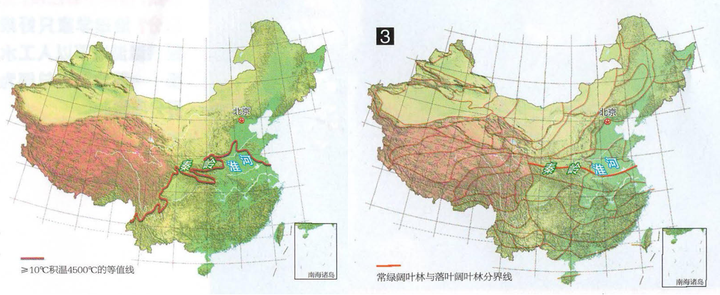

1 月 0℃等温线;年降水 800 毫米等降水量线;≥10℃积温 4500℃等值线;亚热带与暖温带的界线;湿润区与半湿润区的界线;亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林的界线;河流有无结冰期的界线;水田与旱地、两年三熟与一年两熟、水稻和小麦杂粮的界线;以及中国北方与南方的界线……

这些知识,经初中地理课为大家熟知,几乎已成常识。

2009 年,江苏省淮安市建设完成了「中国南北地理分界线标志园」,园内有座横跨古淮河的曲桥,桥中央设有一颗巨大的圆球,作为我国南北方分界线标志物。

此事曾一度引起较大争议,大部分网友争论的焦点是:淮河是否有资格作为中国南北分界线?

这就奇怪了,集诸多自然地理界线于一身的淮河,作为中国南北方的分界线不是初中课本的常识吗,为什么会引起这么大的争议?

一、争议不断的南北界线

中国南北分界线,一直以来都是民间和学术界的热点话题。

秦岭山脉作为天然的地理屏障,其划分南北很好理解,但淮河作为秦岭沿纬度向东的自然延伸,其南北分界的属性却颇受争议。

(1)最直接的原因是:与自身体验不符。

尤其是对于南北分界线周围的居民,感觉不到明显的南北差异。

淮河两岸几十、甚至上百公里范围内,气候、地形、植被、土壤、方言、文化背景和饮食习俗等差异,并不明显。范围扩大到几百公里,才有南米北面,月饼甜咸之争,饺子还是汤圆,小年廿三还是廿四等明显的南北方差异。

作为守护江苏北大门的赣榆人,自出省上学以来,对此体会尤深。

(2)其次,南北划分的原则。

从地理科学的角度上讲,南北划分基于地理差异,在诸多地理因素中,气候居于主导地位。

气候的两大因素是气温和降水,主要受纬度、海拔和海陆位置等因素的影响。

其中纬度因素最重要,纬度越高,太阳辐射强度越弱,温度越低,不过不同因素之间会相互干扰。

在淮河中下游地区的江淮平原,受到海洋和纬度的双重影响,1 月 0℃等温线、800 毫米等降水量线等地理界线并不与纬度平行,与淮河一线也不完全重叠,尤其体现在江淮平原的中东部地区。

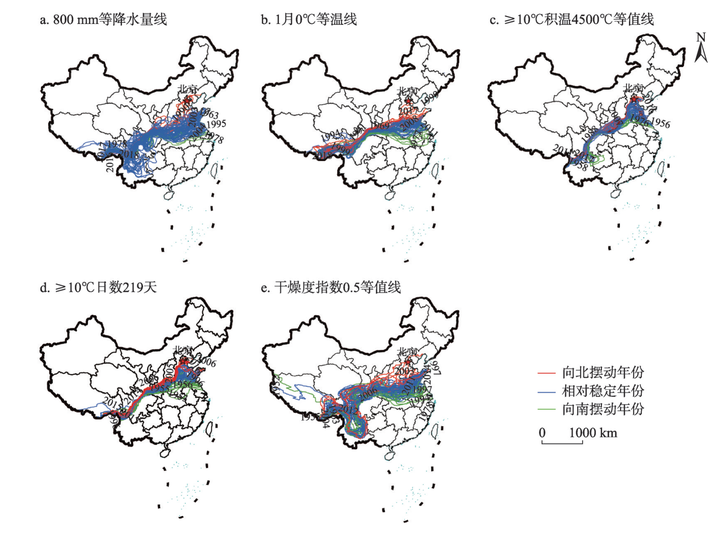

此外,受到气候变化的影响,这些等值线在历史时期不断南北摆动。

(3)还有,在哪里划线的问题。

即使是作为地理屏障的秦岭山脉,南北边界也并非从分水岭划过。秦岭山脉南北纵横数十、甚至上百公里,关于如何在宽阔的秦岭山区划分南北分界线,有秦岭南坡 800 米等高线、北坡 700 米等高线和秦岭主等多种不同的方案。

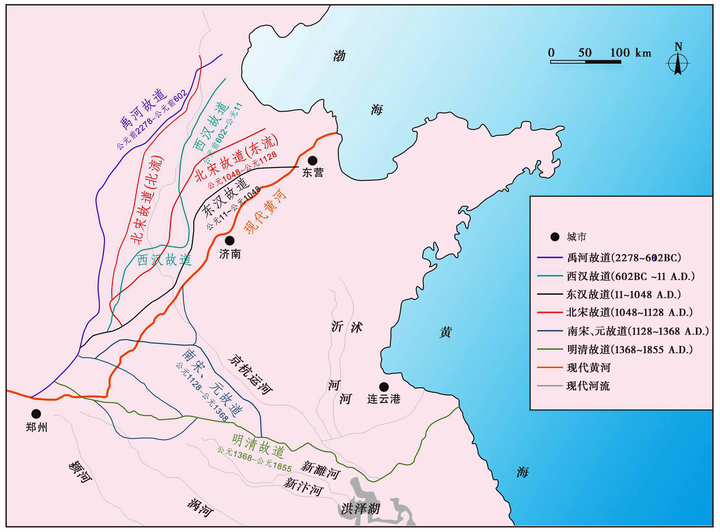

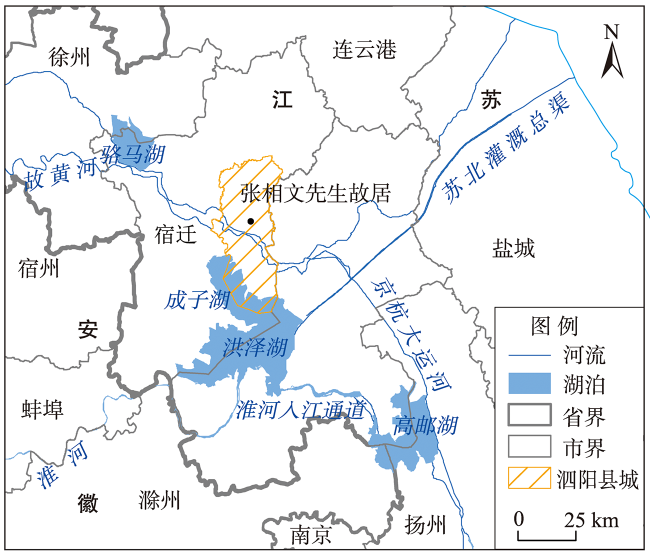

发源于河南桐柏山的淮河,流域宽阔,水网密布,却丢失了下游干流。

在宋朝以前,淮河还是一条独自入海的完整河流。

宋绍熙五年(1194 年),黄河夺淮入海,后来黄河虽然重返北方,但黄河裹挟的泥沙逐渐淤塞了入海的河道,导致淮河水系无法原路入海。

在清朝中后期,淮河曾沿宝应湖、高邮湖等,从三江营汇入长江。

新中国成立后,先后开挖了苏北灌溉总渠和淮河入海水道,淮河重新入海。

也就是说,中国南北界线最东段,是人工水渠—苏北灌溉总渠,根据这条人工水渠划分南北,难免有些牵强。

纵然淮河划分南北的方案有诸多争议,但是以淮河作为南北分界线的方案深入人心,除了科普宣传和教科书的作用,还源自中国人基因里的南北意识。

二、自古有之的南北意识

秦岭 - 淮河作为我国地理南北分界线的历史传统,可以追溯到两千多年前的战国时期。

《晏子春秋》:「橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳」,如今我们知道这是古人的误会,橘和枳是两个物种,并非为淮河所划分,但淮河分野南北的观念深入人心。

此后两千年的王朝兴替之中,人们的南北意识不断得到强化。

一级行政区划是强化人们南北意识的重要因素。

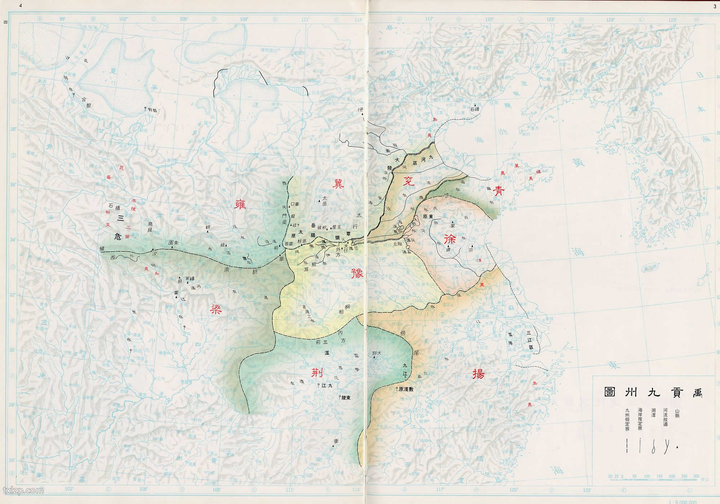

中国古代行政体系划分的原则,常以山川形便,即以山脉、河流的走向为分界依据。成书于战国时期的《尚书·禹贡》,是我国最早的区域地理典籍,书中划分了古九州,其中以秦岭北麓划分雍梁二州,荆山划分荆豫二州,淮河南北划分徐扬二州,这也是秦岭 - 淮河作为划分南北界线的最早出处之一。

此后历朝历代,秦岭 - 淮河一线都是行政区划上的重要分界线,正如贾岛有诗云:

楚从何地尽,淮隔数峰微。

另一种强化南北意识的因素来自中国历史上的多次南北政权对峙。

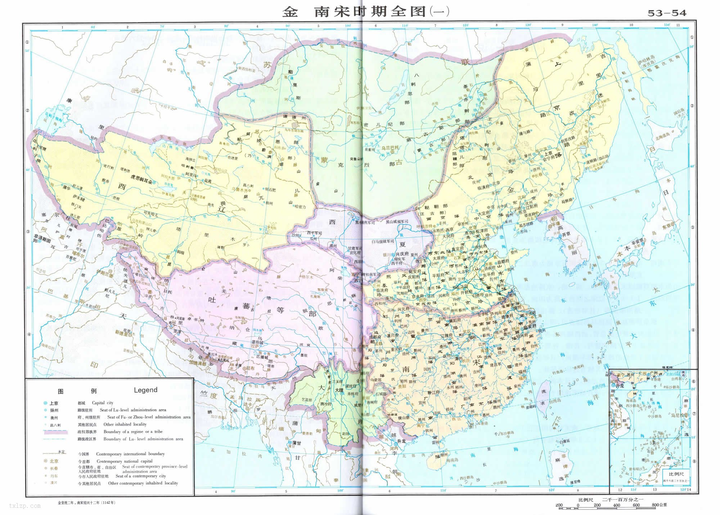

自秦朝建立大一统王朝之后,出现了多次王朝分裂,从三国两晋南北朝到五代十国到宋金、宋元对峙。其中大多数政权之间都是南北对峙,而且多以秦岭 - 淮河为分界线,甚至在宋金分裂时期,将此界限用条约固定了下来。

据《宋史》记载:

是月与金国和议成,立盟书,约以淮水中流画疆,割唐、邓二州界之。

中国古代政治分野以秦岭 - 淮河为界的现象多有出现,这并非偶然。

政权南北对峙的西段维持在秦岭,这无需过多说明,作为「天下大阻」的秦岭山脉是一道天然屏障。江淮一带则不然,淮河一线主要是平原和低矮的丘陵地貌,并无险山恶水,地面缺乏足够的阻碍,为何能够成为南北政权的分界线呢?

中国古代有「守江必守淮」的说法。

从军事上讲,以长江为界距离南方经济中心过近、缺少纵深空间。且南方地形复杂,湖山众多,交通不便,主要依靠长江水运。蜿蜒曲折的长江水路交通线极容易被切断,各地陷入孤军作战,易被北方军队长驱直入,各个击破。守江不行,需向北拓展战略纵深,淮河便逐渐成为南北政权对峙的前线。

淮河南北不同的地理特点,也造就南北政权军事特点的差异。

北方的骑兵越过淮河南下,进入江淮和江汉平原,受到河流、湖沼和水田的阻断,很难发挥其快速突击的优势;南方的水军渡淮北上,也很难有优势与北方的骑兵抗衡。南北战场就在淮河两边摆动,形成拉锯之势。长此以往,从激战的战争状态过渡到夹淮而治的对峙状态。

顾祖禹在《读史方舆纪要》中写道:

南北分疆,两淮皆战场也。往来角逐,见利则进,择险而守,胜负之数,略相当矣。

至元明清三个大一统王朝,虽然瓦解了南北政权的对立,但南北意识却已扎根于国民心中。

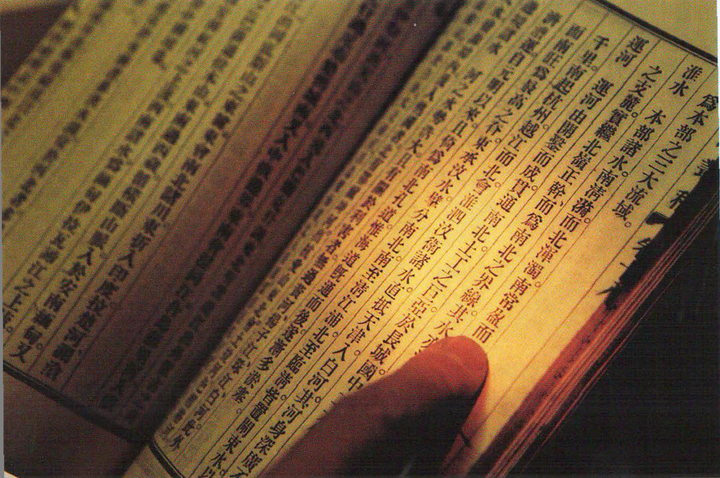

清末,中国地学会首任会长张相文,提出秦岭淮河一线作为我国的南北分界线,后来被载入中国地理教科书,成为人尽皆知的地理常识。

此后的一百多年里,中国地学家们一直在改进中国南北分界的划分指标,探索南北分界线的具体位置。

三、从分界线到过渡带

据单之蔷在《中国国家地理》(2009 年第 10 期)的考证,1908 年,张相文从自然地理分区的角度出发,在其所著的《新撰地文学》中首次将秦岭 - 淮河一线界定为中国南北方自然地理分界线。

其实,在严格的科学意义上,德国植物学家 Diels 在 1901 年首次提出了秦岭作为中国南北植物分界线(亚热带与暖温带的分界线)。

1958 年,竺可桢用日均温≥10℃的积温作为指标,第一次科学地划分了中国的温度带,将亚热带与暖温带的界线(4500℃积温等值线)划在秦岭 - 淮河一带。

此后许多区划方案根据气候、植被和土壤变化等因素划分的方案,大致都在秦岭 - 淮河两侧南北摆动。

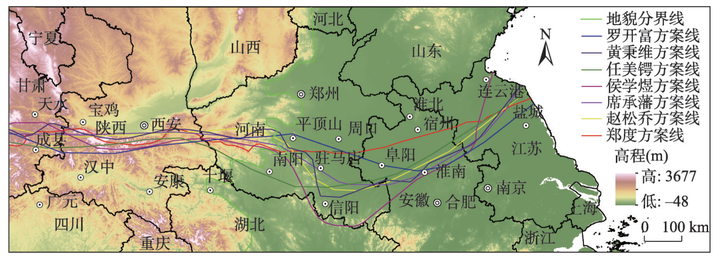

如前文所述,实际上这些根据气候、植被等划分出的自然地理界线与淮河干流并不完全重叠,甚至差异较大。不同学者采用的数据方法以及选择影响因子的权重不同,划分南北界线的方案也各有不同。

例如,在气候的长期持续影响下,不同的植被类型对于气候的响应和适应存在滞后。多重地理要素不重叠,这样呈现出来的就不是非此即彼的线,而是宽窄不一的带。

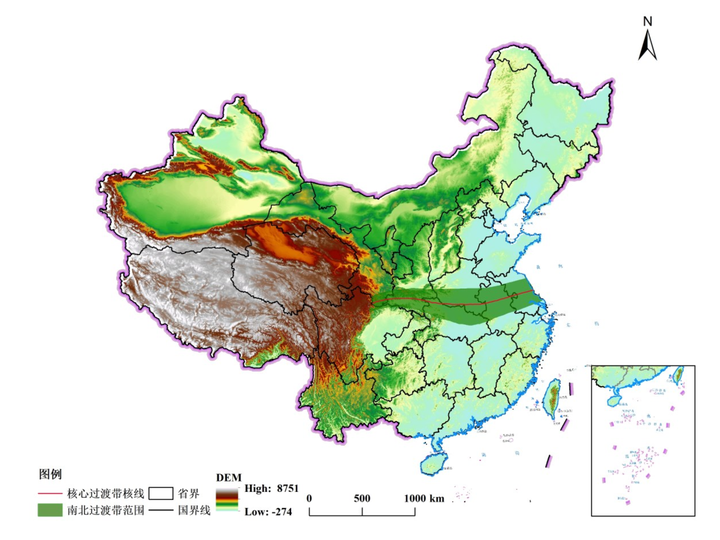

因此,这条地理界线更为合适的叫法是:中国南北过渡带。

自然意义上的南北过渡带范围,会随着气候变化而不断发生改变,而其所拥有的多重属性也决定了其界线的模糊性和不确定性。

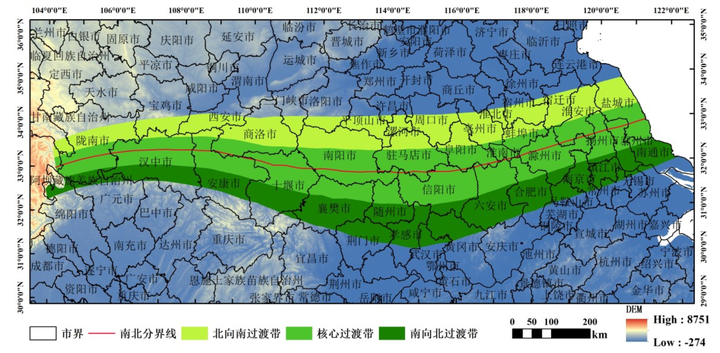

整体而言,南北过渡带在秦岭段的界线相对稳定,而在中东部地区的波动范围较大,随着气候变化的加剧,淮河下游受水平地带性和海陆水热性质差异影响深刻,一些地理界线在中国中东部地区出现显著的北移。

综合众多学者的划分方案,中国南北过渡带的核线位置大致是在秦岭 - 淮河一线:

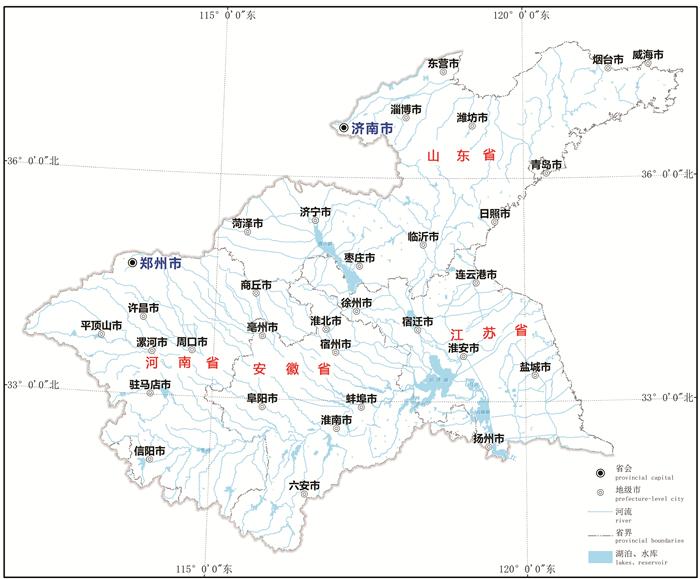

经过秦岭南麓的汉水谷地、南阳盆地、淮河干流及其以北地区,呈现自西向东由窄变宽的喇叭状形态。最北界大致可抵徐州和连云港的中部地区,最南部界线经过合肥、南京和扬州等长江沿岸地区。

竺可桢在对中国气候进行分区的时候,提出了「分类要简单明确」和「分区界线须与一国之天然区域符合」等重要原则。

虽然中国南北过渡带是一个较为宽阔、非确定性的区域,且随着时间推移不断发生变化,但是无论怎么移动,都是在黄河至长江之间,其地标性景观唯有秦岭 - 淮河一线。

此外,饮食、风俗、方言等地方习俗文化也在一定程度上影响着南北过渡带延伸的范围。

历史上淮河中下游地区是沟通东西,联通南北的黄金水道,在这里人员、物资各种生产生活要素流通频繁,呈现出交融碰撞的文化特质。

综上,南北过渡带不仅体现着自然生态意义上南北地理要素空间分异,也是在气候分异的基础上,文化交流和融合的纽带。就其综合性意义来讲,若非要在中国南北过渡带中划出一条核心分界线,则非秦岭 - 淮河一线莫属。

【部分参考文献】

[1] 韩懿颖, 中国南北过渡带分区及其地域分异研究, 2022

[2] 郑景云, 中国气候区划新方案, 2010

[3] 寇志翔, 基于地理探测器的中国亚热带北界探讨, 2020

[4] 张磊, 第四纪黄河入淮成因机制与环境效应的研究现状及存在问题, 2018

[5] 陈蕴真, 黄河泛滥史:从历史文献分析到计算机模拟, 2013

[6] 李亚男, 中国南北过渡带范围的地理表达及定量探测, 2021

[7] 张百平, 中国南北过渡带研究的十大科学问题, 2019

[8] 吴海涛, 论淮河文化的内涵特质, 2021

[9] 林炳全, 艰难时世中的地理创造 - 张相文的地学生涯与学术贡献, 2022

[10] 单之蔷, 南北分界线上的迷雾, 2009

[11] 郝成元, 气候作用下的中国南北区域分异:生态、生产、生活, 2023