人类为何无法准确控制自己的每一个器官?

如果你能用意识控制肠胃的平滑肌让它们震动,那么你一天之内就可能疯掉,不用去拉莱耶也能听见克苏鲁在你耳边的低语。

因为那意味着血脑屏障可能不存在了。

具体来说的话,让我先举个例子。

你会放心把电脑交给 deepseek 控制吗?

deepseek 有时候回答问题很好用,有时候却有很严重的幻觉,相较起来,还是 Windows 系统更可靠一些,至于底层的主板硬件,还需要更基础的 BIOS 系统来控制开机自检("Basic Input Output System"的缩略词,直译是"基本输入输出系统"),你要用 deepseek 控制估计一小时蓝屏五六次,人的意识有时候比 deepseek 幻觉还严重,身体怎么可能给它全部权限。

你可以把大脑看成是个三权分立的系统,简单来说,你的身体压根不相信你那受点刺激就要死要活的愚蠢自我意识,一开始就通过血脑屏障的方式架空了意识的大多数控制权。

但这是对你有好处的,血脑屏障出不去的东西也进不来,这是保护你不会随便吃点什么东西就像吃了菌子一样产生幻觉。

但是也不意味着你对你的植物神经系统毫无办法。

来吧,先从简单的开始,我今天先教你怎么控制自己的体温。

简直笑话,我的身体自己不能控制那这么多知识岂不是白学了。

我现在喝一杯菠萝泡椒冰沙,就能让我的胃部肌肉抽动一晚上。

哦,你说的是那种让心跳从 70/ 分钟改成 30/ 分钟的精准?那确实没那么简单,只靠你自己坐在那里想是做不到的。

但是借助科技也不是不行。

好了,开玩笑的部分结束。要知道我们的意识为什么能控制一些地方,而不能控制另外一些地方。

我们要先知道骨骼肌和平滑肌的区别。

骨骼肌可以靠动作电位驱动也可以靠激素,平滑肌主要依赖激素和植物神经的化学调控。

但是问题来了,你操控的意识部分大多数时候只能放电,不能想放激素就放激素,所以你几乎无法操控平滑肌。

首先,哪些是骨骼肌,哪些是平滑肌?

人体有 206 块骨头,骨骼肌是附着于骨骼的横纹肌,受意识控制(随意肌),分布于头、颈、躯干和四肢,也就是你所说的手啊脚啊等等。

这是你可以靠意识操控的。

但是注意,多达639-640 块的随意肌,也不是每一块你都可以随便控制的。

比如说长期缺乏锻炼的人会丢失臀大肌的感觉和控制,这也是嫪毐能转轮你不能的原因之一……(我在说什么东西),具体内容可以看之前写的这篇:

平滑肌为无横纹的非随意肌,分布于内脏器官和血管壁,也就是胃壁肌、食管、胃肠壁肌层、膀胱逼尿肌、尿道括约肌等。

刚才说了,骨骼肌运动基本靠动作电位指挥,平滑肌靠激素和化学物质,那么问题来了,为什么意识大多数时候只能放电?

因为血脑屏障把意识卡得死死的。

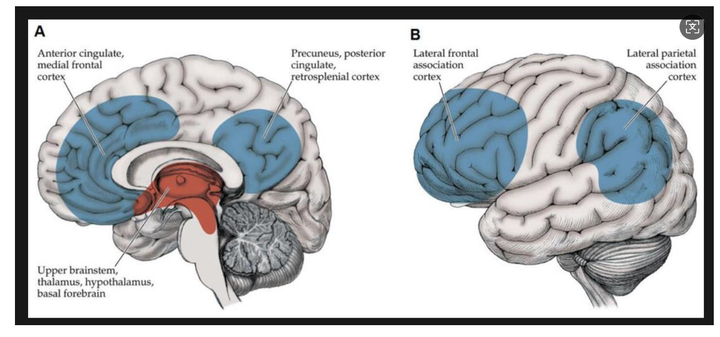

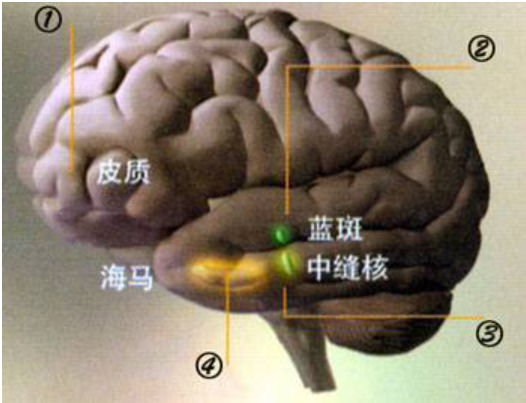

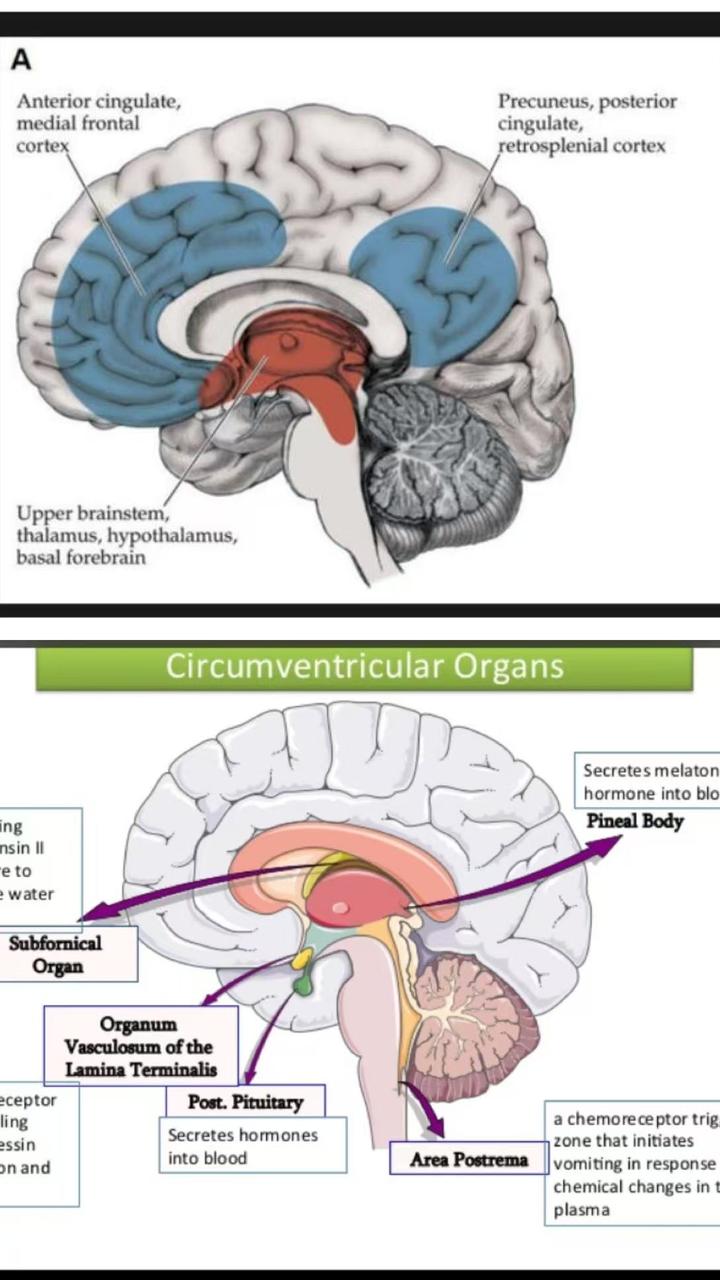

通常来说,意识系统包括你能控制的蓝色部分:前额叶皮质(前扣带回,内侧额叶皮层)和顶叶联合区(楔前叶,后扣带回,反向连接皮层),以及你一般不能控制的,类似于 BIOS 负责大脑开机唤醒以及注意力等潜意识部分的皮质下觉醒系统(红色部分):中脑(脑干最上端部分)、丘脑、基底前脑、下丘脑等。*1

血脑屏障是什么?

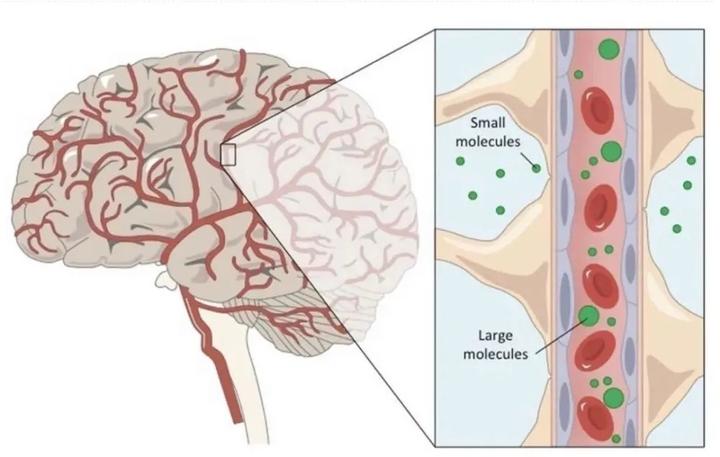

血脑屏障由脑毛细血内皮细胞(紧密连接)、基膜、周细胞及星形胶质细胞终足共同构成,覆盖整个中枢神经系统(脑和脊髓)。

你可以把它看成一个保护大脑的结界。

只能允许钠钾钙离子、氧气二氧化碳,必须氨基酸等维持机能运转的少部分物质通过。

98%的小分子药物和 99.9%的大分子药物(如抗体)无法穿透血脑屏障,所以脑部疾病的治疗是非常麻烦的。药企都在想法设法做一些能透过的药物以期解决帕金森等疾病。

(但是万事无绝对,靶向转铁蛋白受体的分子可以透过血脑屏障,因此这几年学界和药企研究得比较多,有望开发成 CNS 递送载体,把原本不能透脑的大分子通过转铁蛋白受体一起带进去。)

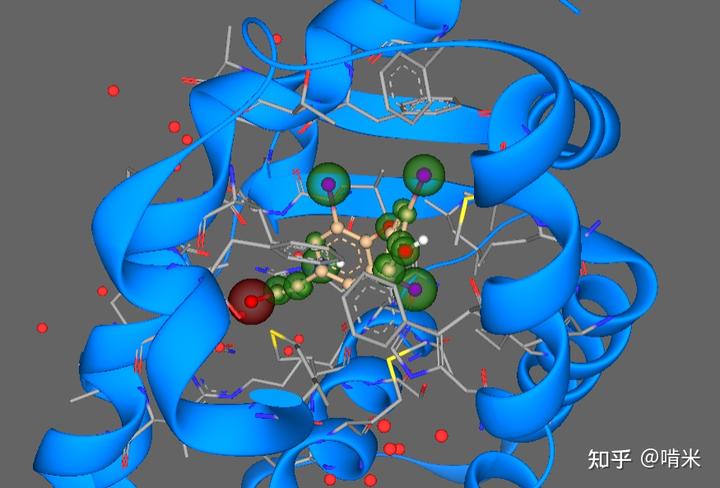

98%的小分子药物不行,能进入血脑屏障的外源性化合物一般来说要满足分子量<450,拓扑极性表面积小于 90 平方埃,ClogP 在 2-4 之间,氢键给体(活泼氢)数量小于 3 等条件,当然这些条件并不绝对,总有个别例外。

常见的各种阿片类药物(以及各种致幻剂、毒品),酒精等,外源性能透脑的小分子很容易控制你的意识。

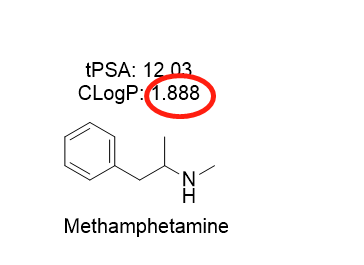

这是沾染上就几乎无法戒断的 Meth(冰):

它的分子量小,且是一定脂溶性(CLogP 越大脂溶性越好),tPSA 才 12 平方埃,氢键给体 1 个,它可以穿过血脑屏障,是一种苯丙胺类兴奋剂,能够刺激中枢神经系统,导致神经递质失衡,特别是多巴胺、去甲肾上腺素和 5- 羟色胺的过度释放,这种现象被称为“单胺风暴”,所以溜冰会产生很强烈的情绪和幻觉。让你的意识根本无法控制任何事情。

问题来了,常见的控制平滑肌的激素是没法通过血脑屏障的。

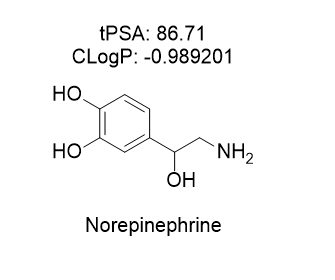

比如抑制平滑肌收缩的去甲肾上腺素,你可以用它来抑制肠胃蠕动(也就是遇到天敌准备逃跑的时候分泌一点,让肠胃不要乱动,免得跑的时候难受。),这个玩意结构式很简单:

它的氢键给体有 5 个,水溶性极大,tPSA 接近 90 平方埃,无法透过血脑屏障。

没法进去也没法出来,产生意识的大脑皮层无法合成这个,合成了也没法运送出来控制身体。

那为什么脑干里的蓝斑等位置就合成去甲肾上腺素,来控制内脏呢?

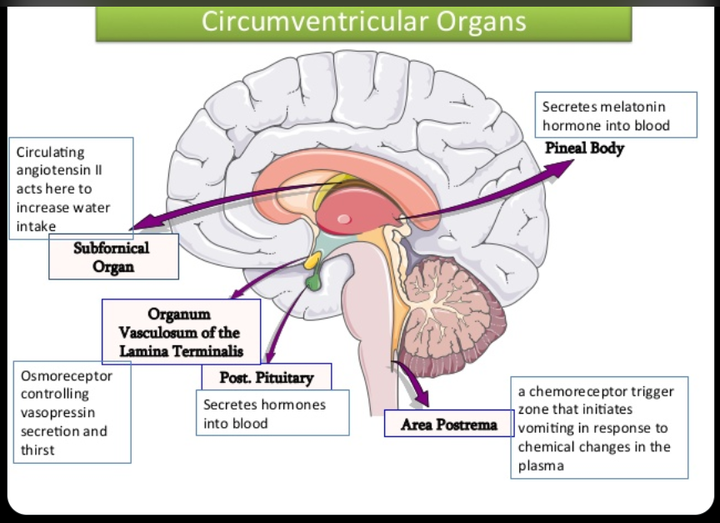

刚才提到你的大脑里面有个类似 BIOS 的皮质下觉醒系统,这块区域啊,它属于血脑屏障的漏洞区域:室周器官(Circumventricular Organs)。

脑部功能很重要,所以需要血脑屏障保护,但是它又需要向身体发出很多指令,所以必须留出来一个对外的控制室。

室周器官就是这么一个对外指挥中心。

中枢神经系统通过室周器与外周血液联系,同时室周器也是参与神经内分泌功能的重要组成部分。室周器不完整的血脑屏障组织结构允许肽类和激素等分子在神经组织与血液之间进行交换,但仍可阻止毒素入脑。

看到这里你应该明白为什么下丘脑可以分泌一些激素,并与垂体等组成下丘脑 - 垂体系统,参与一些重要的身体内调控了。

因为它是脑子里的法外之地啊。

像生长激素(GH)、甲状腺激素(TSH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、促性腺激素(FSH/LH)、催乳素(PRL)等等重要的激素都由下丘脑 - 垂体系统直接参与。

这些都跟 BIOS 系统的逻辑一样,你直接在 deepseek 页面是无法操控的,要进入专门的系统才行。

好了,我们现在再来比较一下你能控制的意识区域和漏洞区域:

你会惊喜的发现你的意识被完全架空了,无法分泌激素等物质透过血脑屏障来控制内脏。

但是一如前面所说,这是对你有好处的。

因为不这么做的话,其他小分子物质或者蛋白等都有可能穿过血脑屏障直达你的意识指挥中心,这样的后果人体是无法接受的。

你可能随便吃点什么东西就不小心吃到了大脑的受体激动剂,开始产生幻觉,比如你正在树上,却以为自己在平地上,一脚踏空,你就 game over 了,正是为了避免这种极端不利的情况,进化才选择了三权分立的大脑系统。

说到这里不得不再说点有趣的事情,动作电位是即时的,你想打字的时候抬手就打字了。但是激素调节是有滞后性的,比如甲状腺需要碘来合成甲状腺素,甲状腺素是个非常重要的身体机能调节激素,还可以利用 T3 和 T4 来打个时间差,平衡所有器官的反应时间:

分子上多放几个碘,增加容错率,防止随便摄入的一个含碘芳环身体就激动得不要不要的。

对了!还要防止与这个模块挨得近的器官把信号分子近水楼台全独吞了,导致近一点儿的器官过度激动,远一些的激动不了。那就设计冗余和局部掉碘的机制打个时间差,以平衡所有器官的反应时间。设计 3 个碘的 T3 活性高、起效快,但持续时间短,掉一个碘就没活性;四个碘的 T4 的活性低、起效慢,但持续时间长,因为还可以脱一个碘变 T3。

如前所述,还需要设计一个对碘代物独一无二的代谢通路,它最好也是稀有的,用到微量元素的,这样不容易出系统级 bug,满足正交性。你看向剩下的 Se 元素,它因为一定的金属性和与 S 元素的相似性一开始并未被你选作信号分子的原材料,但作为掉碘的工具是个不二的选择。

具体可以看看我老公之前写的这篇有趣的碘的科普:

既然碘在自然界中并不富裕,那么为什么甲状腺激素一定要用碘来合成?

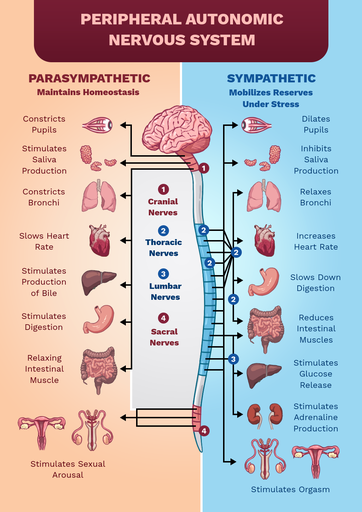

哦,还有植物神经系统没说。

刚才的图片可以看见, 你的意识只能控制大脑皮层的一部分(甚至你连这可怜的一部分都不是完全控制的,比如我叫你现在不要去想一头大象,你的脑子里马上就会出现大象的影子,这也是很多人失眠的原因)

剩下不能控制的大脑皮层、下丘脑、脑干和脊髓组成植物神经系统,用来控制呼吸、心跳、肠胃蠕动等等非常重要的基本生理功能。

植物神经系统是在你意识不到的情况下自动运行的。

说了这么多,我要兑现开头的承诺了。

教你控制体温。

一般情况下你不能控制体温,是因为你的意识压根不知道体温是个什么东西,怎么去度量它。

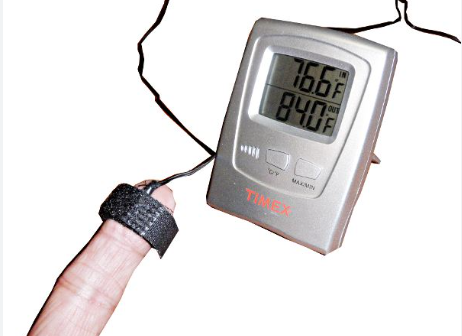

但是现在借住生物反馈技术,我们可以直观地观察一些我们的生理指标。

比如把你的手指跟体温监测仪器相连接,你可以直接看到你的体表温度。

虽然核心体温(如直肠、食道温度)受下丘脑严格调控,意识直接干预难度大。

但是体表温度(如四肢、面部)可通过血流再分配部分调节,也就是说,这部分你是有一定权限控制的。

受试者可以通过冥想、呼吸调控或心理暗示尝试影响信号变化。

通过放松训练激活副交感神经,降低代谢率,间接影响体温(如降低 0.2~0.5℃)。

注意力惊人的可以靠全神贯注引发特定部位血管舒张 / 收缩(如手部温度升高 1~3℃)。*2

这个体温控制实验其实不是让你用来玩的,而是有实际用处的。

有些焦虑症患者通过训练提升手部温度,缓解交感神经过度激活,能有效缓解焦虑症。

是不是很神奇!

但是你想绕开下丘脑分泌激素则不太可能,我们先从一些小分子入手倒是方便。

记住前面一个很重要的点,能进去的分子才能出来。

五羟色胺能进去,这是一种能让人快乐的小分子,现在请你说“感谢大脑,来点五羟色胺”,你就会真的笑出来诶~~

(当然五羟色胺这个是我逗你开心的小把戏,请你不要当真。)

以上~

引用文献:

1Epilepsy and driving: Potential impact of transient impaired consciousness

2Biofeedback:An overview in the contextof heart-brain medicine