胡箫白评《瓜生同蒂》|并蒂瓜的“罗生门”

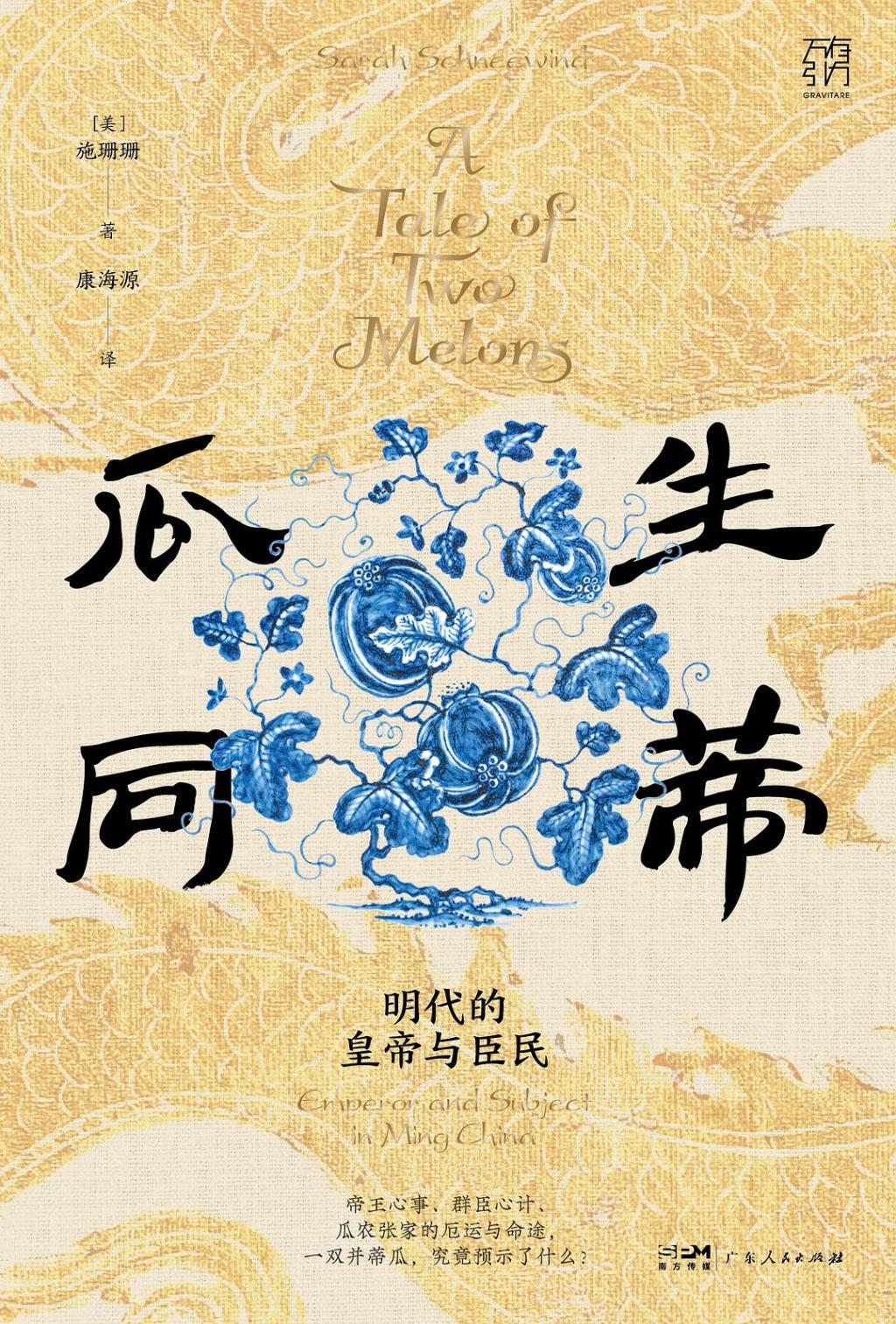

《瓜生同蒂:明代的皇帝与臣民》,[美]施珊珊著,康海源译,广东人民出版社2025年7月,200页,68.00元

在美国的高等教育体系里,本科生大课的课业要求往往会在出勤、小作业、大论文以外,另再指定两类与课程内容相关的读物。一类是教材一般的“大书”,旨在帮助学生梳理历史线索,介绍历史人物和事件,建立最为基本的史事基础——如在笔者曾任助教的《中国近现代史》课上,授课教师便将萧邦奇所著《革命及其过去:现代中国的身份与变迁》(Revolution and Its Past: Identities and Change in Modern Chinese History)列为教材。另一类课程读物多是可读性较强的“小书”,且以自传甚或历史非虚构作品为多。如果说“大书”常提供鸟瞰式的宏大历史观照,那么相较而言,此类“小书”的切口多细小微观,但往往可以见微知著、以小见大,从个体的人生体验、偶发的历史事件触摸历史大势的脉搏。史景迁所著《胡若望的疑问》、卜正民所著《维梅尔的帽子》等书即常凭优美的笔触、流畅的叙述荣登此类榜单,成为学生了解明清中国的优质素材。而笔者在自己开设的课程里,也会要求学生阅读张邦梅所著《小脚与西服:张幼仪与徐志摩》(Bound Feet and Western Dress),通过检审张幼仪“漫长的余生”,去思考二十世纪翻天覆地的变换时局对于一个普通女性而言意味着什么。年鉴学派的奠基人布罗代尔曾经把长时段、中时段、短时段的历史对应为如河床般的“结构”、如河流般的“局势”,以及如浪花般的“事件”,并认为“事件”不过是结构振荡所翻起的浪花、泛起的尘埃,对历史轨迹的演进起不到重大作用。然而对青年学子和社会大众而言,相较于帝王将相的宫廷权谋,或许恰恰是看似没有太多历史分量的小人物和小事件,才能够以充分的细节、真实的肌理让人在感同身受的同时引起共鸣,从而拉近历史时空中彼此的距离。施珊珊(Sarah Schneewind)所著《瓜生同蒂:明代的皇帝与臣民》(A Tale of Two Melons: Emperor and Subject in Ming China),就是这么一本让人没有距离感、但是读罢却回味无穷的“小书”。

近年来,大陆学界对于海外明史研究成果的引进颇为积极,如卜正民、窦德士、鲁大维的多本著述便先后得被译介。施珊珊的数本研究成果亦是如此。分别于2019、2022年翻译出版的《明代的社学与国家》《小天命:生祠与明代政治》都得到了不错的反响。以此,施珊珊所独著的三本作品已然全部与大陆学界的读者见面。然而由于翻译顺序的原因,读者恐怕并不能快速地定位这几本书在施珊珊个人学术发展脉络上的位置。

施珊珊先后在康奈尔大学、耶鲁大学和哥伦比亚大学取得学位,《明代的社学与国家》便是她在哥伦比亚大学曾小萍(Madeleine Zelin)教授所指导完成的博士论文之基础上于2006年修订出版的成果。《瓜生同蒂》的英文原版亦出版于2006年,可谓是作者在修订博论过程中完成的“支线任务”。但此书其实与《明代的社学与国家》关联不大,反而脱胎于施珊珊彼时正在进行的另一项学术计划——2008年,施珊珊所主编的《皇帝万岁:六个世纪东亚史上的“明太祖”》(Long Live the Emperor! Uses of the Ming Founder across Six Centuries of East Asian History)出版,是书集合了十余位学者,对朱元璋在东亚世界的政治、军事、艺术等范畴留下的丰富历史遗产进行检审,可谓是记忆研究应用于中国史领域的典范之著(此书内容多有新意,但尚未闻任何翻译计划,略有遗憾)。《瓜生同蒂》的“前言”里有“这本书就源于我对一个偶然看到的题目生出的好奇,当时我正在查找明朝开国皇帝朱元璋写的关于中国乡村的文本”的表述,亦确认了《瓜生同蒂》是施珊珊对朱元璋进行关注时的学术“副产品”(Side Project)。而在此后的十余年间,施珊珊一直未出版新著,直至2018年《小天命》的面世。如今,施珊珊正在进行一项关注明代普罗大众日常生活的研究,并参与了一项历史社会学研究手册的编纂工作。与此同时,她还曾担任美国明史学会会长,对于推进中美学术交流对话不遗余力。可以说,施珊珊是美国明史学界的代表性人物,其人学术旨趣亦颇体现了美国明史学界的旨趣和品味。

《瓜生同蒂》的篇幅不大,中文字符数万字而已,核心关注则是明朝,尤其是明初的政治文化。如果说作者同时期出版的《明代的社学与国家》仍取用彼时颇为经典的“国家—社会”范式,那么《瓜生同蒂》给人的整体观感则更为灵动,从关乎一件小事的“罗生门”叙述着手,条分缕析明初政治场域内的暗流涌动。美国明史学界的一个重要关注便是洪武朝的集权和专制主义,《瓜生同蒂》亦以此作为考察对象,然而讨论问题的方式则有趣得多。

在一个旨在为美国读者铺垫关于明代中国基础知识的前言以后,《瓜生同蒂》的正文分为六章。第一章“嘉瓜”将与此书缘起有关的三篇核心文本并置并进行分析。三篇文本所叙述的事件本身非常简单——洪武五年(1372)夏某日,数位朝中重臣结伴向朱元璋呈上并蒂双瓜。双瓜并蒂本已罕见,又因为双瓜产于朱元璋先祖之乡句容,群臣将之视为祯祥之兆,遂向皇帝表示祝贺。围绕此事,三种文献上的相关记载侧重点不同。朱元璋自己所写的《嘉瓜赞》名虽曰“赞”,但细品之下可谓笔触“发酸”,语调亦颇有些阴阳怪气,言辞间透露出他对群臣小题大做的不屑。且因为自己农民出身、熟悉农事,因之对知识分子的纸上谈兵颇感轻视——且看《嘉瓜赞》中“出身农家,亲耕畎亩,岁睹五谷生成,不闻同蒂。居群雄中一十年,为王为帝纪已十载,尚未知此端,因不识诗书,欠博观乎古今,以致如是”的自嘲自讽,皇帝的鄙夷之态跃然纸上。而在宋濂所写《嘉瓜颂》中,则一方面对双瓜来历进行了补充,另一方面将双瓜并蒂之兆与王朝在西北的战事顺利联系在了一起:朱元璋的叙述并没有告诉我们这对嘉瓜究竟是什么瓜,而宋濂则将之明确为西瓜,并更进一步地说明因为西瓜是西北所产,所以双瓜献瑞便势必预示着西域“同心来朝,骈肩入贡”——读至此,笔者不得不佩服宋濂清奇绝伦的“脑回路”,明初开国第一文臣果然名不虚传。除此以外,宋濂文中献瓜的主角变为了汪广洋,而非朱元璋自己记录的陶凯。第三篇文本是《明实录》的记载。此一记载最为简单,其中进瓜者为陶凯,朱元璋的回应则满是政治正确的表述。

为何关乎献瓜之事的三种文本记载会形成“罗生门”式的差异化叙事?三种记载不仅各有侧重,且细节亦有所不同,它们孰是孰非?施珊珊在此章中尝试性地进行了分析。如关于究竟是谁进呈瑞瓜,施珊珊认为,汪广洋在洪武朝的政治厄运是《明实录》及朱元璋自己日后选择将陶凯描绘成进瓜主角的主要原因。又如关于我们应当如何理解1372年发生的这桩进瓜事件,施珊珊将其与洪武皇帝的中都营建联系在一起,提出朝臣之所以要强调并蒂瓜产于朱元璋祖乡句容,是为了催促太祖调整政策,说服他放弃中都计划。当然,论者可以批评施珊珊的这些判断都缺乏史料证据,事实也确实如此,但笔者认为,在彼此疏离的史料之间敢于建立联系,或者能够尝试为历史事实寻得合适的时空语境以进行诠析,任凭想象力驰骋而大胆假设,这本便是历史学家应该具备的能力。

第二章“帝言”是在第一章基础上的延续,尤其通过分析朱元璋的《嘉瓜赞》来考察明太祖的帝王心术。在本章中,施珊珊着力从文本细节处推敲朱元璋对于献瓜之事的认识和理解。先是,在明代以前的中国,帝王对奇祥异瑞往往持欢迎嘉纳的态度,但是“太祖的不情不愿开创了一个先例”,体现了施珊珊所认为的 “太祖是在宣示自己有决定何种现象为祥瑞并解释它们的特权”(39页)。同样能够体现朱元璋突出个性的,是他执着于围绕祥瑞的“物理体量”作文章,而非仅仅关注其符号象征意义:“若尽天地间,时和岁丰,或乃王者之祯有之,王祯不在乎微末之中。”换言之,朱元璋认为既然自己的德行和国家的福祉是与“天”联系在一起的,那么国运隆昌这样的宏大叙事便不应该仅仅通过一对西瓜这样的微末小事来进行呈现。

施珊珊对《嘉瓜赞》细致的文本分析颇见功力。她认为,朱元璋不介意自己想法中的复杂性和矛盾性在文本中体现出来——他既不完全接受又不完全拒绝将并蒂瓜当做祥瑞,而更在意拆解征兆并赋予其意义的话语权是否在自己手上。此章中施珊珊所表现出的对于文本出处、语境的关注,对不同性质文本间的区别所抱持的审慎态度,其实在《明代的社学与国家》中亦已得到体现。在检视社学在明初、明中期及明晚期的发展样态时,施珊珊所仰赖的文献基础分别是御旨(明初)、御旨/奏章/文集书信(明中期)及记文/地方志(明晚期)。而这几类文本因其叙述出发点不同,往往会左右后世史学家的历史认识。比如地方政府所颁行的政令,常常倾向于强调地方官员的施政自主权和主动性(《明代的社学与国家》167页),因之容易影响我们对彼时央地之间权力关系的判断。由此可见,对史料的“生产”逻辑及其影响保持警觉,在施珊珊的不同作品中一以贯之。

《瓜生同蒂》的第三、四、五章将焦点从朝堂之上挪开,转而关注并蒂瓜的源头——句容地方社会。换言之,是谁种出了并蒂瓜,瓜农又出于什么原因、得经何人之手将并蒂瓜呈给皇帝,整个事件的运转机制其实是我们理解明初地方社会、央地互动逻辑的有趣视角。第三章考察了句容这个南京以东京畿小县的献瑞传统。作者发现,句容百姓对于献瑞相当执着:近者有1367年时所献一茎两穗之麦,远者则有南宋双瓜并蒂以证知县张侃德政,明清时代则更多有例证。尤为有趣的是,纪念南宋知县瑞瓜的宋代碑文和图画其实一直都保存在句容县学之中,说明明初时人的比附之举可能由来有自。

在朱元璋的赞辞里,并蒂瓜“民不自食,炙背来庭”,说明双瓜是由一个百姓越过地方官员直接背到京师的。第四章《张家》便聚焦的是这个百姓及其家族。由宋濂的文本可知,种瓜人名唤张观——按照道理,种出了能让皇帝撰写赞辞的双瓜,张观及其家族纵未能飞黄腾达,也应该高枕无忧了——但张家在献瓜之后的遭遇,却让人唏嘘不已。献瓜数年后,张观之弟遭朝廷误捕,张观奔走申诉,却最终与乃弟双双被戮。两人的悲催命运下及数代,直至1439年张氏后人张谏高中进士后,张家运数才有所转圜。在本章中,施珊珊着重利用张氏家谱对明代前期张家史事进行钩沉,然亦多少有过于依赖私家著述之嫌。与此同时,笔者在读完本章后不禁好奇,明初献瓜一事究竟对于张氏家族的浮沉而言意味着什么?施珊珊力图在朱元璋祖乡句容之事上进行引申,但有时不免落入过度诠释的窠臼。网络上亦有网友对是书相关章节进行点评,其中不乏笔者颇以为然者,如“皇权与地方家族的调和并没有讲透……比如我并不觉得张氏把瓜呈送给朱元璋是居高临下的姿态、心怀张氏家族的优越感”。施珊珊自己亦承认,“太祖的归属感显然在凤阳”(93页),以此,句容究竟对于朱元璋来说意味着什么、皇帝对这个所谓的“祖乡”有无甚特别情愫、张家又是否存在于朱家的历史记忆里,实难轻易定论。同样让人感到有些牵强的是全书第五章《神笑》,因为祠山大帝俗姓张,且亦与句容有些关联,作者即在此章中某种程度上暗示了祠山大帝与献瓜张氏之间存在链接(如小标题“张家的神”),但确乎没有史料可以直接坐实此一推论。在明初时代的国家祭祀场域里,祠山信仰多得优待,但这应当与祠山大帝可能的句容籍贯没有关系,而是其灵验的祈雨功能、广泛的地域影响使然。祠山神和句容张氏的隔空嫁接,或许在明初时尚未建立。

《瓜生同蒂》第六章《重述》试图把嘉瓜之事放在更长时段的文化传统中进行考察,尤其关注文本和故事本身所拥有的自我繁衍、自我更新的能力。先是,宣德朝颁行的《五伦书》中已然记述了包括进呈嘉瓜之事的一系列吉兆,并将嘉瓜故事置于列举君主拒绝阿谀奉承例证的“君道—嘉言—谦德”之下,将其用为朝廷宣教和道德劝诫之用。而在倪谦应张谏所请替乃父撰写的哀辞中,嘉瓜成了张家“绵绵瓜瓞”的起点,一方面预示了张家子孙众多,另一方面更以“瓜之近本,初生者常小,其蔓不绝,至末而后大”的道理,为张谏高中进士光耀门楣提供了合理解释。在此语境中,嘉瓜便与皇权、天下无关了,只是张氏家族发展史上的一桩轶事。相较而言,《句容县志》对嘉瓜故事的演绎则同时赞美了张氏与朝廷,通过淡化皇帝的怀疑和张氏的苦难,以赞颂之辞将“庙堂”与“地方”这两股纽带编制在一起。

及至明代中后期,嘉瓜故事再次幻化,成为文士理解、评价甚或批评人事政局的引子。在黄佐的《翰林记》中,嘉瓜故事看似烘托了洪武时代君臣关系的其乐融融,却也掩盖了属于明初时代的政治清洗、屠戮与肃杀。而在沈德符的描摹里,异象有时候并非祥瑞,而是灾祸的征兆。以此,并蒂双瓜实与张氏兄弟被砍下的两颗头颅相联系。沈德符通过点赞朱元璋拒斥双瓜时的头脑清醒,其实是想讽刺嘉靖皇帝无原则拥抱诸类异象的愚昧。及至二十一世纪,嘉瓜故事更被收录进句容的民间故事集,甚至本书作者施珊珊也因为对嘉瓜的热切好奇被白纸黑字地书写进了嘉瓜故事的新时代版本中去。所谓“其蔓不绝,至末而后大”,确乎是对嘉瓜叙事不断复制、更新、衍生进而无比丰富的双关评述。

值得说明的是,即连这对并蒂嘉瓜究竟属于何种品种,我们也能感受到不同文本内部存在的张力。前文已述,朱元璋的《嘉瓜赞》并未明确并蒂瓜为何瓜,《明实录》所记亦然,而宋濂《嘉瓜颂》则将其明确为西瓜。考虑到宋濂所记场景颇贴近于历史现场,并蒂瓜为西瓜的可能性较大。但宋濂同时记下的汪广洋之语,却又与其判断相左。在宋濂笔下,汪广洋为了回复皇帝“征之往牒,其事云何”的问题,洋洋洒洒地引经据典:“汉元和中,嘉瓜生于郡国。唐汴州亦献嘉瓜。祯祥之应,有自来矣。”但其实我们今天所熟悉的西瓜,需迟至唐末五代才进入中国(参见刘启振《西瓜在中国的引种、传播和本土化》),所以汪广洋所说的汉唐嘉瓜,都不可能是西瓜。由此生发,诸类文本中反复调用的经典——《诗经》中的“绵绵瓜瓞”,其实指的也不是西瓜,而是甜瓜。这样一来,并蒂嘉瓜在诸类文本中被赋予的吉兆,严格意义上皆可说是失却了“准头”——因为对祥瑞的诠析本身便存在了指鹿为马的缺陷。当然,论者亦可指出问题的关键不在于瓜本身,而是在于“并蒂”的罕见。这样的解释当然算得上自圆其说,但也正巧点出了充满能动性的文本本身所蕴含的旺盛生命力:不仅是关乎嘉瓜的叙述成了复调的历史书写,即连“瓜”之品种种类,都在某种程度上呈现为杜赞奇所论的“复线的历史”。

《瓜生同蒂》以一个简短的结语收尾。施珊珊坦言,她写作本书的目的,是“将并蒂瓜及与之相关的文本视为一个例子,来说明朝廷与构成明帝国的或远或近的地方之间是如何通过人员、物产和文本的传递来沟通调解的……文本、物产和人员在朝廷和地方之间双向交流,这种不断的来回穿梭编织了一个强大的帝国网络”(134页),这便是结语标题“明帝国的流动”的意义所在。换言之,关乎嘉瓜的故事只是冰山一角,背后寄托的实是作者检视明王朝政治文化特质的更大学术关怀。若以比较的框架考量,施珊珊的作品皆具备此一特点,亦即由小微之处入手以探究历史的宏大维度,其人近著《小天命》便从顾炎武所谓“寓封建之意于郡县之中”出发,讨论帝国政治权力在县域的复刻,论述颇为精彩。

作为一本兴之所至而写就的“小书”,《瓜生同蒂》让人印象深刻的地方在于它对文本“能动性”的充分展示——围绕嘉瓜献瑞的故事,“国家钦定的文本、与之相关的更私人化的文本,以及当地人在当地背景下撰写的文本之间存在着不断的取舍”(135页),不同的人出于不同的目的调整着讲述故事的方式和重点,时空变换,遂无人知晓故事的真相若何。读罢掩卷,笔者不禁自问,这本书到底想说什么呢,它有一个明确的论点吗?这样的问题很难回答。但能够确定的是,在施珊珊的精彩勾连、康海源的灵动译笔之下,一个关乎并蒂瓜的“罗生门”局面逐步形塑,刺激着读者对于中央与地方、专制与集权、历史和记忆等宏阔议题的更进一步思考。在这个意义上,今天的读者对这本书的忖度就像当年的瓜农、朝臣和帝王所见的那对并蒂嘉瓜一般,解释的权力无法被垄断,见仁见智,各抒己见,真真是“止知有瓜,不分何如”。