武田田评《心智、现代性与疯癫》|社会学家的《物种起源》

《心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响》,[美] 里亚·格林菲尔德著,祖国霞等译,吴泽映 校,上海三联书店,2025年1月出版,675页,168.00元

里亚·格林菲尔德(Liah Greenfeld)一直是个异类。

无论在哈佛大学还是在波士顿大学任教时,她研究的领域都远离她所在圈子的兴趣。波士顿大学的官网介绍说,格林菲尔德同时是社会学系、政治学系和人类学系的教授,但她的办公室却被安排在神学院一个逼仄的小屋里,坐落在一条狭长走道的拐角处。当欧美社会科学界专注于研究性别、族裔、社交媒体泛滥等热点问题的时候,这位老太太却固执地坚持研究民族主义,并以此为出发点研究现代文化乃至人类文明,确实过于不合时宜了。

2016年,哈佛大学出版社出版了格林菲尔德“民族主义三部曲”的终结篇《心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响》(Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience)。九年后的2025年1月,这部著作的中文版终于面世。从标题来看,这本书似乎与民族主义没什么关系,但实际上它仍然是格氏毕生致力于的民族主义研究的一部分。三部曲的前两部分别是《民族主义:走向现代的五条道路》和《资本主义精神:民族主义与经济增长》。作为涂尔干和韦伯的忠实门徒,格氏坚信集体意识对现代社会的塑造作用,而民族国家意识/民族主义则是“现代文化的根基和框架”(《心智、现代性与疯癫》,第6页)。《民族主义:走向现代的五条道路》开宗明义,阐述了民族主义为何出现、如何出现及转型,以及不同形式的民族认同和民族意识怎么转变为制度性的习惯与文化模式。《资本主义精神:民族主义与经济增长》接着聚焦在资本主义经济模式上纵深论述,分析现代经济有别于以往所有经济形态的根本原因,认为其持续性的发展取向和意识正是民族主义的产物。两本书对涂尔干和韦伯的回应清晰可辨。

第二部出版十三年后,第三部方才问世。在漫长的十三年里,格氏对民族主义的思考更加深入幽微,穿透宏观的经济、政治、道德和习俗,潜入“个人生存体验中最为隐私的角落” (第6页)。《心智》一书的核心论断如下:精神分裂症、躁郁症和重度单向抑郁症这三大“精神癌症”是现代文化的产物,由于现代性本身就是由民族主义造成的,故而这三项精神疾病也是民族主义在全球发展的结果。

涂尔干和韦伯在本书中依旧时常被提及,尤其在理论建构上;但在具体的研究方法上,另一位思想巨匠达尔文却如影随形。甚至可以说,《心智》的野心就是成为社会学领域的《物种起源》。

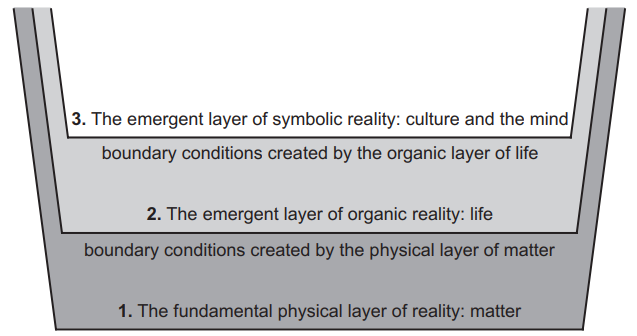

作为层展现象的心智

石破天惊的《物种起源》是从一个当时看来极反常识的论断开始的,即物种并不是被分别创造出来的独立的产物,而是长期逐渐演化的结果。与之相仿,《心智》也从一个在西方看来极反常识的论断开始,即象征性的文化现象会导致生物学上真实的疾病。为了更清楚地表明对身心二元论的反对,格氏从物理学上引入“层展”(emergence)概念,并自制了一个三级层展示意图。(图 1)

图1 现实层展论取代身心二元论

谈到“层展”,就不得不提美国著名的凝聚态理论物理学家菲利普 •安德森(Philip W. Anderson),正是安德森在1972年发表于《科学》杂志的论文里提出了层展这个概念。安德森认为,尽管现代物理学致力于不断打碎物质、研究其更加深层细分的结构,但是即使我们已经将万事万物还原为了基本单元和基本规律,并不意味着我们可以从这些“基本”(fundamentals)出发构建复杂的物质世界。从原子到分子,从分子到生物乃至人类社会,向上跨越不同物理层级,新现象不是旧现象的简单排列组合,而是自然而然地emerge出来的(国内也有把emerge翻译为“演生”或“涌现”的,但似乎都未能表达出原词那种生机勃勃、出人意料的自发特征)。 “每个层次的规律不能等同于下一层次规律的应用。高层次规律向低层次规律的还原是原则上的,新的规律出现于从低层次向高层次的层展中。”(施郁:《层展论的旗手——菲利普•安德森》,《自然杂志》第43卷第1期,2020年,78页)

格氏借层展概念应用于社会学,其实是把物理学、生物学和人文社会科学想要研究的对象视作一体,这个对象就是人类世界的现实。物理学负责现实的物质层级,物质层展到有机层级由生物学负责,有机层级再向上层展就进入文化层级,而文化依托于人的心智(mind),这一层级进入象征现实。低层级的规律无法适用于高层级,但高层级规律的应用必须依赖低层级的支持。以心智为例,它是象征性的、由文化决定的,但是它必须在大脑这个生物实体中运作,文化没办法决定大脑的构造。高层级须以低层级的结构作为边界条件(boundary conditions)。

自柏拉图以来的西方哲学传统在物质现实和象征现实、物理与心理之间划出了一道难以逾越的鸿沟,认为彼此分属两个不同世界,不可以同时讨论。格氏反对二分法,认为通过层展论理解现实世界更符合现实的复杂性——在物质与精神之间连绵着新现象和新规律的不断层展,它们相互勾连又彼此不同,最终构成了纷繁复杂的世界。

作为层展现象,心智的边界条件是人类的大脑。大脑本身的构造是由基因决定的,这是心智生长的基础硬件。动物的社会环境决定于他们的基因,哪怕复杂如蜂群,外部环境刺激与遗传基因之间的关系也是一一对应的。动物在基因设置上无法容忍物理性矛盾,“食物就是食物,在任何情况下都不会变成神圣力量的象征,或被认为‘不纯洁’,因而是吃不得的东西。”(97页)人类的大脑保留了这一“零容忍”特性,表现为西方哲学中的“非矛盾原则”(principle of non-contradiction)及以该原则为基础建立的逻辑(logos/logic),二元对立是具体实施的方法论。

然而,人类生活的环境却由复杂的符号系统呈现,这也是真正促使心智发展的环境。婴儿期短暂地经由外部环境刺激习得一定信息(尤其掌握语言)后,心智便不再依赖环境刺激,而是“通过启动想象开始演绎和再演绎已存储于记忆中的信息……文化环境进入了人类大脑并在那里运作。”(95页)象征性环境的特点就是并不恪守非此即彼的非矛盾原则,任何事物都可能同时是其他事物,符号塑造了人类的文化。人类心智因此与动物的大脑显著不同,它以象征性想象为核心功能。

这种打破了身心二元论的研究路径与20世纪80年代兴起于西方的现代“进化心理学”主张不谋而合。进化心理学认为,人类的心智深深地受到社会环境的影响;个体集合在一起共同创造文化,而文化反过来给予个体价值,帮助个体构建生命的意义感,成为个体心智的重要组成部分。这正是《心智》一书所谓的“个体心智是脑内文化,文化则是集体心智。”进化心理学进而将心智分为不同模块,以生物学事实为基础研究人类的行为。这与格氏从社会学角度进行的研究还是有很大区别的,但是《心智》全书通篇没有提及进化心理学,不能不说是很大的缺憾。

格氏将心智分为三个部分:“关系的自我”、“行动的自我”和“思考的自我”。关系的自我即身份认同,是个体在社会文化形成的巨大关系网中为自己确定的位置;行动的自我即意志,个体运用它来有意识地控制大脑程序,以便在四处奔突的象征性想象中做出选择和决定;思考的自我就是“笛卡尔式的自我”,是人类唯一可以通过经验感知到的自我,也就是自我意识。人类通过语言存储记忆,再与环境中的显性符号系统呈现的新信息比较,有意识地回想和演绎,通过这种方式将社会文化内化和个人化,变成心智的一部分。

并不是每一个人类个体都有思考的自我,异常发达活跃的思考的自我意味着极强的象征性想象能力。如果思考的自我能够与身份认同融洽协调、受到意志的控制,三个自我圆融为一,就会诞生天才。然而,如果思考的自我非常活跃,却未能与身份认同和意志协调发展,“文化没有被个人化,它像一个存在于自我中的异类,观察着自己的心智,” (119页)疯子就出现了。

应用于人类象征现实的新型研究范式

格氏在本书和其它论文的多个场合表示,现代生物学的快速发展得益于《物种起源》,因为达尔文的理论核心是通过自然选择学说构建一个以科学实证为基础的框架,引导生物学的科学范式发生根本转变。达尔文理论的最大贡献便是“超越了唯物和唯心的二元对立争论,并让这两种立场不再相关。”

与唯物主义的哲学理论不同,达尔文证明了生物是不可以被还原为无生命的物质的;但同时也有别于宣称生物是独立于物理学所研究的物质现实的唯心主义或活力论者,达尔文证明了生物定律只能在物理定律提供的条件下运作。通过证明生物是一种自主的现实存在,达尔文让生物学从物理学中独立出来。这让生物学家不必太将物理学当回事,而是去探索生物定律运作的方式。(65页)

在格氏看来,西方人文社会科学百年来踟蹰不前,与高歌猛进的自然科学相比缺乏建树、萎靡不振,甚至走向衰亡,与没有建立适合于研究独属于人性的科学范式有很大关系。自然科学通过科学的方法(the scientific method)建立了一套规范架构,包括假设推论、逻辑组织、实证证明以及搜寻证据。而关于人类和人性的学问却从来没有成功建立起一套类似的规范,因为大多数从业者都没有抓住这一学问的本质——象征性现实。

里亚·格林菲尔德

格氏对以美国为主的当代西方人文社会科学吐槽甚多,火力集中在论文《二十世纪初以来的社会科学》中。她直言不讳地指出,将“社会科学”分解成社会学、经济学、历史学等等独立学科的做法“并不是出于科学的需要,而是因为社会科学家和研究型大学的管理者希望为自己和自己的同事创造更多的就业机会。因此,整件事情本末倒置了。”这导致社会学科的关注点跟随外部利益的变化而随时转移,“通过创造表达这些利益的语言,以及通过在这些利益背后放置科学权威,将它们呈现为客观而‘真实’的,从而大大强化这些外部利益。”格氏还认为“社会学”(sociology)这个名称根本就起错了,所有的动物物种都有社会,社会学应该归在生物学的范畴里。而研究人类特殊性的学问必定要与文化和心智有关,并以历史为其主要证据。

《心智》试图勾勒出人文社会科学的崭新研究范式,并为之提供范例。“如果我们能够把精神疾病解释为受开放的现代文化影响的心智或意识的一个功能表现,我们便可以大概像研究地球引力或物种演变那样,开始科学地研究有关心智的非物质性的现实。”(32页)

《心智》遂将历史作为其主要研究路径和证据。在“心理学”这一部分,格氏从病原学和流行病学的角度梳理了精神分裂症研究的前沿科学证据,主要目的是证明这两个领域的前沿研究并没有解释清楚该疾病的病因,不少结论含糊其辞,甚至互相矛盾。她援引涂尔干的观点,认为“在解释的整个进程中,下定义或详尽描绘是第一步,”而不能准确界定精神分裂症的本质并为其下一个恰当的定义正是这一“研究领域的阿喀琉斯之踵”。(160页)在接下来的梳理中,格氏主要以路易·萨斯的理论专著《疯癫与现代性:现代艺术、文学和思想领域的理智丧失》(Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought)和西尔维娅·娜莎的传记作品《美丽心灵:诺贝尔获奖者数学天才约翰·纳什的一生》(A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash)为分析对象,试图从理论和实例两个方面证明“以民族主义原则为基础的现代社会极易导致人类心理失范,进而使得个人身份意识(“关系的自我”)变得问题重重。不健全的个人身份意识势必继而导致意志受损。”(199页)

在梳理躁狂抑郁症的前人研究时,格氏则干脆从头到尾点评了古德温和贾米森的权威专著《躁狂抑郁症》(Manic Depressive Illness),结论是这本建立在神经生物学最新研究成果基础上的专著对认识和解决躁狂抑郁症毫无用处。只是从生物学角度讨论精神疾病,就好像无论在哪儿丢了东西,都要到明亮的街灯下去寻一样,可谓缘木求鱼。这部分的实例则选自贾米森本人的自传《躁动不安的灵魂》(An Unquiet Mind),并不无遗憾地指出:贾米森虽然在写自传的过程中达成了某种自我疗治,但是由于方法总在生物学事实上打转,她永远无法根治这个可怕的痼疾。

格氏特别摘引了《躁狂抑郁症》结论部分充满信心的展望,评论说:“一篇关于躁郁症的科研文本,却大量使用将来时态和虚拟语气,这一做法或多或少让这类文体本应具有的严肃性打了折扣,也可以说让这个本来非常严肃的话题失去了其沉重的分量。”(278页)这句评语很有意思,不仅起到了将论述的方向从现有生物学现实转到文化诱因的作用,而且特别凸显了语言文字表达的重要性。如果说达尔文最热衷于观察的样本是化石碎片,格氏最热衷于观察的样本则是最能够反映人类象征性现实的载体——语言。

在接下来篇幅最长的“历史”部分,《心智》回溯了精神疾病从英国开始、经由欧洲大陆蔓延到美国并登峰造极的历史过程,引用、转述和阐释了大量历史、文学、哲学、医学文本;通过观察这些样本,尤其是样本中语言的演变,来判断精神疾病的演化进程。

格氏认为,在某个词被创造出来之前,这个词所代表的文化现象是不存在的。只有当社会出现了某种文化现象、人的心智试图理解它的时候,才会诞生新词;而新词反过来又塑造强化了心智的认知,进而影响社会现象。例如:抱负(aspiration)、成就(achievement)和成功(success)从16世纪的英格兰开始获得现代释义,原先的贬义或中立词义消失,积极词义保留。这准确反映了民族主义在英国的滥觞,“人民主权”使得“人”的概念得到重新诠释,“人成为一种机体、一种自治而自尊的状态、一个有责任且有能力为自己命运负责的个体。”(351页)民族主义兴起的现象催生了新词诞生,新词在使用过程中被人们不断诠释理解,人们的理解引发新的现象。

由于文学是语言这一载体最丰富和活跃的表现,也是构建历史和哲学的基础,许多实例都摘自文学作品。在格氏看来,莎士比亚生逢其时——语言天才恰逢社会重大变革期,理所当然地为现代英语创造了大量新词。她甚至认为,现代词义上的“爱”就是由莎士比亚在《罗密欧与朱丽叶》中定义的,即理想的浪漫之爱(romantic love);其鲜明特色在于“直接导致人认识自我”。(364页)阳台情话发生后的第二天,茂丘西奥对罗密欧说:“Now art thou Romeo, now art thou what thou art, by art as well as by nature.”(现在你是罗密欧了,你是你真正的样子,既由天性造就又有后天努力)人需要在自然赋予的身份之上自己找寻一个新的身份,这是民族主义兴起以后才有的意识。有趣的是,朱生豪的译本中,这句话被翻译成“现在你合群了,无论秉性还是修养都是真正的罗密欧了”。(朱生豪,第五卷128页)“合群”的意思原文中并没有,甚至与原文意思相矛盾,显然是朱生豪自己的理解。这或许印证了格氏的观点——毕竟朱生豪生活的年代,中国的现代民族主义思潮还未大规模兴起;社会现象并未发生,语言上就无法变革,译者的心智还未经历语言的塑造,也就不能理解这句话的意思了。

《心智》的历史部分重点论及的国家有:英国、法国、德国、俄罗斯和美国,排布的顺序恰好是历史上民族主义扩张的先后顺序,而这几个国家民族主义的发展情况应当是格氏最为熟稔的内容了。《民族主义:走向现代的五条道路》讨论民族主义在上述国家之间的依次传播;《资本主义精神:民族主义与经济增长》讨论传播中的经济情况,也就是民族主义如何影响人的群体决策和行为;而《心智》则以历史和经济变化的事实为证据,讨论传播中人的精神在宏观(文化)和微观(心智)层面上的变化。作为系列专著,“民族主义三部曲”整体构成了以历史为路径、关注象征性现实的实证研究范式。

民族主义笼罩下的精神疾病演进之路

将民族主义与精神疾病紧密联系在一起,首先需要清晰地界定民族主义和现代文化,为接下来的阐述设置基本前提。以下定义是格氏数十年民族主义研究的基石,也是她使用最为圆熟的理论工具:1)文化是人类生活的首要经验现实;2)现代文化由民族国家意识塑造,而文化又塑造了心智;3)民族主义包含世俗化、生而平等和人民主权三部分,这些都让人得以掌握自己的命运,同时意味着人无法拥有明确的身份认同。换言之,人类与文化共同生长、相互塑造;民族主义兴起以后,世俗的经验世界取代超自然的上帝成为文化关注的焦点,西方文化因此转变为现代文化;由于现代文化由民族主义塑造,必然包含认为社会所有成员皆平等的观点,在此文化中的人们便难以形成个体身份认同。

在此前提下,格氏再次援引涂尔干来提出推论:所谓社会失范(anomie)乃是文化无力向人们提供指引。“一个社会越早将自身定义为民族,心智错乱就越早在这个社会出现。而且,对于平等和自由的理想越执着,在社会、政治和经济制度中越好地落实民族主义的两大原则(平等主义和人民主权),精神疾病就会越普遍。”(34页)也就是说,现代精神疾病的成因是民族意识塑造的现代文化导致了集体心智故障。

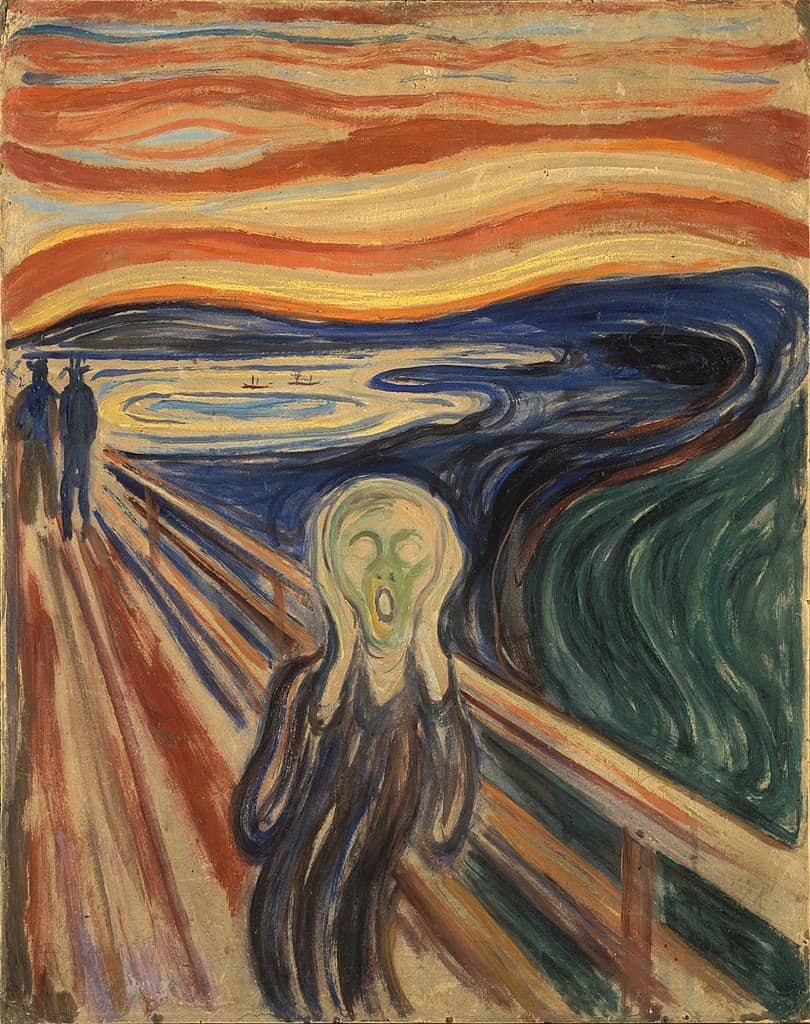

The Scream, 1893 by Edvard Munch

民族主义最早在英格兰兴起是出于历史的偶然——上层贵族家族之间漫长的玫瑰战争将有资格继承王位的贵族成员消耗殆尽,贵族与平民之间森严的等级隔离被打破;亨利·都铎以军功登上王位,为了证明自己政权的合法性,扩大了nation这个本指代“精英”的词的词义,用来代表英格兰人。人民主权的思想成为英格兰人的共识,而当人们获得了前所未有的尊严,他们就再也无法舍弃尊严。以前被严格限定的人生,如今充满了可以自我选择的可能性;文化不能为个人的人生选择提供指引,失范现象就产生了。

与此同时,民族主义的优点显而易见。正如《资本主义精神:民族主义与经济增长》中所言,民族主义诞生后,把经济发展当成是确保民族成员尊严和国家威望的主要手段,因而不断发展经济。英国之所以成为世界上第一个现代经济体,正因它是世界上第一个民族国家,英国在都铎王朝的迅速崛起建立在该王朝肇始的民族主义根基上。受到英国崛起的影响,欧洲各国依照与英国地理距离的远近依次接受民族主义思想,在经济发展、国力增强的同时依次出现社会失范现象;每一个民族对精神疾病从初识到不得不接受的过程都深深地打着民族主义的烙印。

17世纪下半叶,爱尔兰人把疯癫叫做“英国坏脾气”(English Spleen),然而在爱尔兰民族意识快速发展的刺激下,到了18世纪中叶,它已经成为了“爱尔兰病”(Irish malady)。海峡对岸的法国人一开始将英国人的疯癫归咎于岛国变幻无常的天气,但经过了启蒙运动以后,法国的高级知识分子阶层同样产生了“倦怠”(ennui)。夏布多里昂将这一状态描绘为“隐秘的焦虑和令人窒息的激情的活力交织在一起”,并认为该现象的产生受到了卢梭《一个孤独散步者的遐想》的启发。(464页) 19世纪初,法语里已有专门的词“精神异化”(alienation mentale)来形容遍及社会各个阶层的精神疾病,这一社会氛围显然深刻地影响到了1843年从德国来巴黎工作的年轻知识分子卡尔·马克思。格氏将马克思描绘为一个在多重民族、文化和种族身份中饱受精神折磨的天才,认为真正促使马克思着手分析资本主义经济体系的并不是现代社会的经济形式,而是现代社会的精神疾病——“《1844年哲学经济学手稿》中的异化概念与我们今天所说的精神分裂症症状(以及谱系障碍)惊人地相似。”(498页)

18、19世纪德国政治上的分崩离析和经济上的落后迟缓是其精英阶层快速萌发民族主义思想的重要背景,但也导致知识分子对精神疾病的研究仅限于狭小的学术圈子,带有强烈的哲学和浪漫主义色彩。大量的受教育者在社会地位上虽然略高于普通民众,但经济上仍处于社会底层,这些“失范的最大受害者”随即掀起了“狂飙突进运动”;“六名主要的狂飙运动成员中,有四名在今天会被认为是精神病患者。”(525页)歌德的《少年维特之烦恼》在德国乃至欧洲风行,正因为小说为读者“无法逃脱的痛苦找到了一个可以接受的解释”,即通过自杀“结束无法忍受的存在,并一举实现了自我。”(531页)

俄国的民族主义由彼得大帝和亚历山大二世的两次改革带来,因此是自上而下推进的,花了很长时间才深入到市民阶层。最先受到民族主义影响的是知识分子,最先精神崩溃的自然也是他们,18世纪90年代产生了一波俄国知识分子的自杀潮,不过因为人数较少很快过去。20世纪初,农奴解放40多年后,数百万人涌入城市、接受教育、成为中产。他们的身份模棱两可,被称为“混合阶层”(raznochintsy),成为罹患精神疾病的重灾区;而他们当中“绝大多数人成为了革命者,只有少数人真正发疯或因此自杀。”(551页)

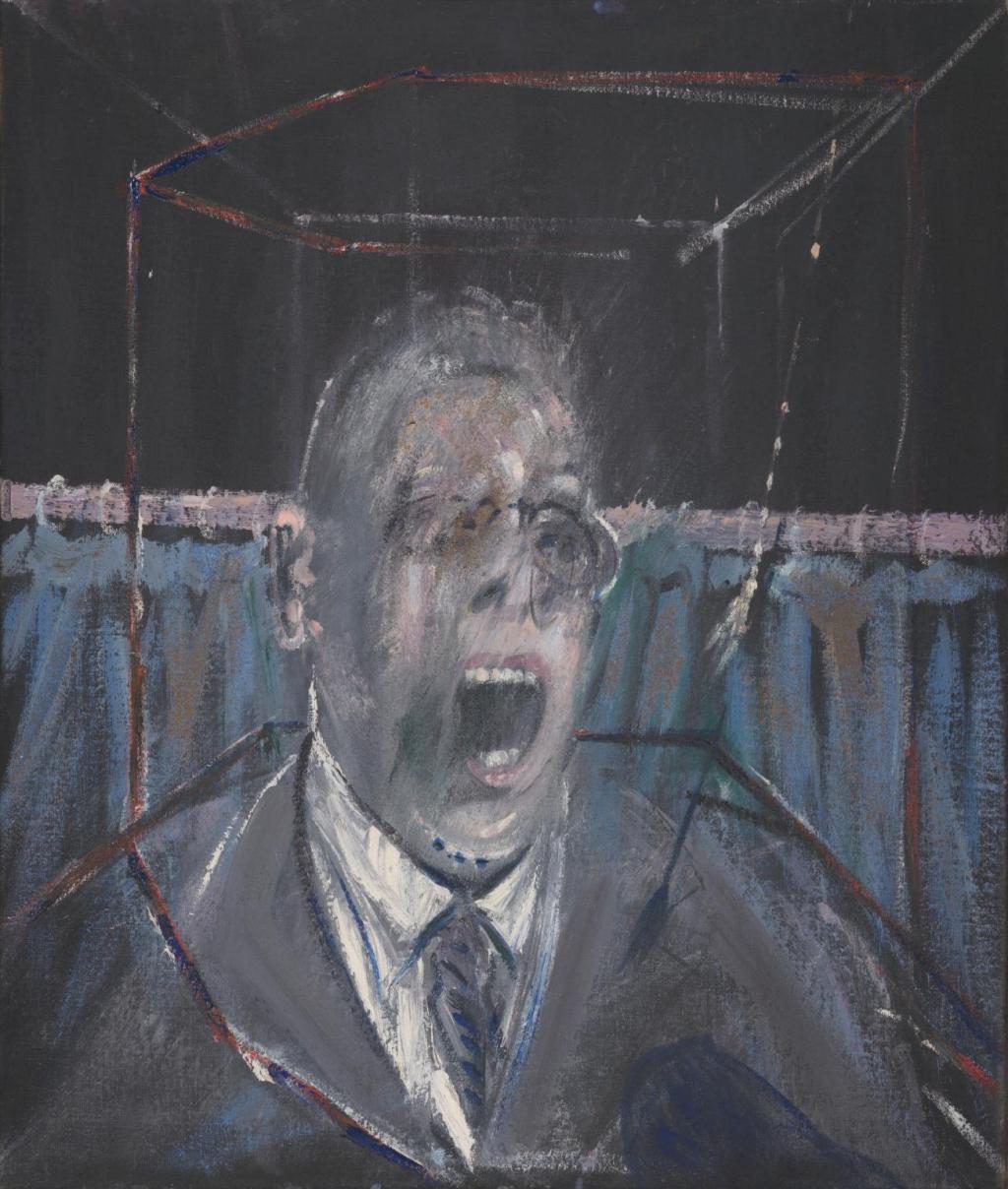

Study for a Portrait, 1952 by Francis Bacon

早在美国成为国家之前,疯癫就伴随新移民来到了这片土地。欧洲国家接受民族主义思想的时间和事件清晰可辨,故而可以梳理上述每个国家受到精神疾病侵害的轨迹。然而,对于美国这个生而具有民族意识的国家,格氏认为研究的核心问题不应再是“疯癫何时到来?”,而是“随着自由和繁荣程度的增长,以及众多过去失权群体地位上升、选择增多,精神错乱的患病率有没有上升?”答案是肯定的。在引述了大量的相关数据分析和研究结论后,格氏点评道:“文明的进步是罪魁祸首。美国文明正在以惊人的速度前进;这个年轻的国家准备超越其旧世界的所有对手。技术革新也必然导致人们命运的频繁逆转……突如其来的繁荣和逆境都会让人疯狂。”(631页)在美国高速发展200多年后,格氏不无惋惜地指出,“那些患有轻度的、普遍的、全美国都有的精神疾病的人,即神经衰弱患者,代表了整体上的美国文化。”(660页)

《心智》的历史部分旁征博引、洋洋洒洒,显示出作者强大的语言功底(格氏精通英语、法语、俄语、德语、希伯来语)以及文献检索、阅读和分析的能力。读者循着历史路径徜徉于由象征性现实的海量样本搭建起的样本库,最终走向令人惊异的结论:启蒙运动与民族主义共生,共产主义理想和浪漫主义运动拜民族主义所赐,俄国革命因民族主义而起,而美国文化本身就是民族主义的。民族主义在为这些国家带来发展和富足的同时,也让人民染上了无法摆脱的精神疾病。

相似的惊异情绪也曾为19世纪末阅读《物种起源》的读者所感知,令他们大为震撼、难以接受。在之后一个多世纪中,遗传学、博物学、古生物学、分类学等领域的科学家反复试验、不断研究,将达尔文的自然选择、孟德尔遗传学、群体遗传学、生态学、古生物学证据等整合为一个强大的统一理论框架“现代综合进化论”,进化论才终于成为科学共同体的共识。直到今天,仍有相当数量的公众拒不承认进化论。

《心智》面临的读者接受方面的挑战更为严峻。与《物种起源》采用海量生物学样本不同,来自文学作品、历史和哲学著作的语言文字样本如实反映了人类生活的强烈象征性,却很难依靠同行的对比实验验证。社会文化环境影响个体大脑,使个体的心智产生变化,个体心智继而激发行动改变社会环境,形成新的文化——这个循环往复、互相影响的过程如此强大而又隐秘,以至于身在其中的个体很难从中摘取清晰的片段分析。即使有学者打算进行对比实验,当前的人文社会科学学科体系也很难支持有效的验证方法,这也许正是格氏竭力呼吁建立人文社科研究新范式的原因。

格氏批判当前的神经科学和心理学研究忽视文化的影响,但是象征性的文化因素如何影响大脑神经回路的运作却并未在本书中提及。当前科学共同体对精神疾病的认知仍然建立在物理学和生物学基础上,想要结合文化因素全面理解和解释精神疾病的发病机理,需要各个相关学科提供数据,充分验证格氏设想的三个层展层级之间的关系。不过,从科学界的现状和公众的兴趣来看,这一前景更是遥遥无期。

尽管《美国精神病学》杂志的主编热忱地向“生物精神病学家、医生、未来学家、立法者、社区领袖、家长和所有学者”推荐本书,但《心智》在亚马逊网站上的销售相当惨淡。有读者打了2星评价后愤而留言:“书中关于大部分精神疾病源于现代性的论述非常吸引人,但引文实在是太多了,淹没了论述!”这也许是《心智》想要成为21世纪的《物种起源》之雄心的另一个障碍——初版《物种起源》16万字,而英文版《心智》的总字数为26万字、中文版为58万字,在“太长不看”的互联网时代无疑是一座难以攀登的阅读高峰。被信息快速更迭的互联网文化改变了心智的读者,还有兴趣和能力去理解纸质时代探幽寻微的心智所创造的关于人类心智的作品吗?

也许,闪烁在汗牛充栋的引文阐释中的问题和观点足够启发读者。尤其当读者拥有与西方文明截然不同的中华文明视角时,这些问题和观点引导我们重新思考和认识自己。

现代化进程中的中华文明是个例外吗?

《心智》的英文版出版于2016年,格氏不断提到与当时欧美发达国家的精神疾病发病情况相比,亚洲发展中国家的精神病发病率低得令人不解,是个社会学上的谜团。根据“越文明、越疯癫”的理论,该谜团的答案似乎昭然若揭:西方发达国家完成了现代化进程,在社会和政治层面执着于平等主义和人民主权,在经济层面积极推进资本主义经济,将现代科学进步作为民族国家发展的重要指标,故而社会失范现象严重,个体难以形成身份认同,精神疾病极为普遍;亚洲发展中国家(如:中国和印度)仍处于现代化进程中,所以精神疾病尚未普及。

然而,这一解释导致了更多的问题。《心智》的最后一页充满困惑地发问:“[亚洲的] 这些社会在某些方面无疑是现代的,在其他方面则以惊人的速度实现现代化,它们都信奉民族主义,并至少像 19 世纪的欧洲那样成功地践行了民族主义的世俗主义、平等主义和人民主权原则,为何却能免受现代精神疾病的侵袭?民族主义的主导原则为何不会让东方迷失方向?这与一神论和逻辑有关系吗?问题的根源(或许不是原因,但至少是一个必要条件)是否比民族主义更深刻,触及到我们文明的根本?”(628页)

《心智》没有继续讨论这些问题。结束了“民族主义三部曲”后,格氏将关注点转向了跨文明比较研究。她从作为层展现象的心智出发,得出一神论文明将“非矛盾原则”作为首要原则塑造西方文化和心智的结论。由于一神论文明不能容忍矛盾,一旦社会出现偏离规则的失范现象,就会立刻影响到心智,激发精神疾病。西方长期视中国为不够文明,这种观念源自于对文明的错误理解;中国并非不够文明,而是属于西方不能理解的另外一种文明,在该文明中并不存在“非矛盾原则”。

“中国精神障碍疾病负担和卫生服务利用的研究”(简称中国精神卫生调查,China mental health survey, CMHS)在2013-2015年在全国范围内进行的调查显示,我国精神障碍终生患病率约为16.6%,“中国成人中受到精神障碍困扰的比较高,从而造成较大的疾病负担。”(黄悦勤,“中国精神障碍流行病学研究概述”。《广西医科大学学报》2024 Nov. 41(11),pp1496-1500. P1500.)美国国家精神卫生研究所(NIMH)的数据则显示,2022年有5900万美国成年人(即美国成年人口的23.1%)罹患精神疾病。虽然与美国相比,我国精神疾病的发病率还不算太高,但是考虑到人口基数,已然成为不可忽视的重大问题。依照《心智》给予我们的启示,精神疾病在中国的快速增长是否可以归因于民族主义的扩展和深化?中华文明绵延至今,改天换地的现代化进程也并没有改变其文明的根本特质,即以欣然容纳矛盾的“大一统”原则为首要原则。在中国向西方学习的“现代化套餐”里,西方意识形态和文化传统向来是中国最不情愿接受的附加选项,现代中国能否凭借深厚的文明特质剥离它们的影响?如果民族向心力同时建立在科技进步、国力增强和对传统文化的信心上,造成现代科学进步和经济发展的内在心智却源于西方文明的一神论逻辑,那么中国是否能够既高扬传统,又保持科学进步?如果接受现代文化影响心智的观点,那么在伴随着民族主义蔓延全球的疯癫浪潮中,中华文明能否成为一个例外?

这些与中国利益攸关的问题不会成为格氏和其他西方学者的关注点,即使热情和兴趣促进了一些研究,从西方文化塑造的个体心智出发的理解总会有偏差。这也许是中文版《心智》对中国读者的最大意义所在——促使中国历史学、社会学、政治学、生物学、心理学和精神病学等各个相关学科的学者重新审视中国文化与现代化、中国文化与当代精神疾病之间的关系,为我们的研究开辟新的理论和实践场域。

166年前,达尔文用《物种起源》提出了“我们何以为人”的问题,由此开启了现代生物学、改变了人类对自我的认知。现在,格林菲尔德又一次在《心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响》里提出了“我们何以为人”的问题,希冀改变人类对自我的认知,并开启新的人文社会科学。像《物种起源》一样,本书并没有给出很多答案,反而提出了许多问题;期待更多的读者,但多半会遭人误解。

不过,格林菲尔德本人估计不会在意,毕竟她一直是个异类。需要在意的倒是我们。