彭凯翔评胡岳峰遗著︱一“两”知秋:清代货币市场的“晴雨表”

《清代银钱比价波动研究》,胡岳峰著,广西师范大学出版社,2025年7月出版,772页,139.00元

由于银两、铜钱两种货币的并行,在清代的北京城,每天清晨商人们就会聚集在前门外的“交易所”——“钱市”里定下当日的银钱兑换价格行市,再由飞鸽或廉价的走报人员向街市传达,为该日各种经济活动提供不可或缺的计价标准。不独北京如此,到了十九世纪,在南北各个城市,银钱比价都已成为百姓日常最为关注的经济指标,也是反映宏观经济状况的晴雨表,其重要性不亚于粮食的价格。胡岳峰的遗著《清代银钱比价波动研究》就是关于这一最重要经济指标的集大成式专著。

自彭信威先生的《中国货币史》以来,学界关于清代的银钱比价已有不少探讨,但与其重要性相比,现有研究还远远不够。尤其是基础数据的不系统,大大限制了研究的深入。现在,本书作者克服资料收集的种种困难,将清代银钱比价予以尽可能全面的整理和解读,填补了这一领域的空白,令人钦敬。同时,出版方对作者的研究给予了尽可能完善的呈现,其诚意也令人赞叹。例如,本书正文中的图表均采用了彩色印刷,使得价格序列间的异同、货币实物的细微之处等都清晰可辨,为国内一般的学术出版物所难以企及。而且,本书不计篇幅,将一些在其他出版物中只是节略引用的重要史料予以完整呈现,非常便于读者原汁原味地体会相关的历史背景。所以,本书亦是对货币史的献礼,不仅适合专业学者参考,也适合对货币史感兴趣的读者阅读。

胡岳峰(1990-2024)

数据:构建清代银钱比价的时空序列

本书的首要贡献是银钱比价数据整理的范围大大超过前人,在整合已有研究的基础上,构建了清代银钱比价的分省年度序列。在数据整理过程中,作者对史料的性质进行了考辨,区分了铸造成本比价、官定搭放价、赋税折征价、官卖价、市场价等属性,并将纷繁的货币单位尽可能地统一到库平纹银与足制钱上来,最终以市场价为基本口径建立起具有可比性的序列,以反映清代银钱货币市场的波动(第一至三章)。受限于资料,本书呈现的数据在时空分布上仍不均匀。其中,十八世纪初以前各省的比价颇为稀零,云、贵、甘肃等省份的数据缺失较多,东北的数据作者应有整理,但未列在数据表中(301页)。尽管如此,清代银钱比价波动的概貌已经可以从数据中反映出来了。将来的学者在处理经济史料,需要换算货币单位时,也不难按表索骥,查得基本可靠的参考价格。

在数据来源上,本书除利用前人研究外,更广泛发掘官方档案以及方志、文集、报刊、账簿等非官方史料。同时,如作者所述,“官方档案数据是本书主要依赖的数据”(48页)。具体而言,地方向中央奏报的比价是本书所依赖的核心史料。清代奏报粮价已为学界所熟知,由王业键先生领衔的台湾“中研院”近史所团队与中国社科院经济所先后整理发布的两套清代粮价数据更是被广为引用。清廷虽然也希望官员一并奏报银钱比价,但银钱比价奏报的完整度远不如粮价,爬梳的难度则更上一层,所以没有得到与粮价同等的重视。加之中间有一段时间档案处于整理状态,学者利用不便,亦限制了银钱比价奏报档的开发。近年第一历史档案馆的查档环境虽有所改善,相关档案也已扫描为电子图片,可是仍需在馆内电脑上查阅,对外地学者颇为不便。本书作者并不居京,但仍以一己之力,对第一历史档案馆的银钱比价奏报档进行了充分的收集整理,将数据公之于众,省却后来者无数劳动,可谓善莫大焉!

当然,作为同行,在本书的字里行间似乎也读出了些许无奈,不能不有戚戚焉。一方面,官方档案在时间和空间跨度上的确是非官方史料所难匹敌的,但账簿等商业文书在数据的精确性、连续性方面则较胜一筹,集腋成裘,亦甚可观。然而,商业文书近年虽大量涌现,其主体仍然分散于各收藏机构及藏家。即使是公藏机构的文书,或因归于抄本古籍,或因封存库房,往往缺乏透明的查阅政策,外人利用甚难。本书对商业账簿的利用主要取之于已有研究以及已公开出版者(286页),不能不说是一种遗憾。另一方面,本书所利用的官方档案主要是奏折,但还有一大宗档案未得到系统利用,即刑科题本。刑科题本是刑科给事中汇缴大内的一种司法文书,包含了货币、物价、工资、利率、生产生活关系等丰富的社会经济活动信息,素来是清代社会经济史研究的宝库。然而,刑科题本有数十万卷之巨,第一历史档案馆过去只开放了“土地债务”和“婚姻奸情(家庭)”两个专题卷宗,先后有数个团队据此耕耘,也只能是取其一瓢而已。近年开放的刑科题本卷数大大增加,但利用条件则如故。对有志于清代社会经济史的研究者而言,如何能充分发掘这座宝库,始终是横亘心头的一道难题吧。

数据来源也会影响到数据整理的方式。本书将数据分省、分年进行整理,既是因为史料分布不均,在比省和年更细的尺度上,数据将过于零碎,也是因为官方档案等史料中的数据有时本身就是概述性的,难以精确到更细的时空尺度上。不过,如果银钱比价在省内各地或一年内的各个季度间存在较大差异,将并不整齐的数据分省、分年平均取值,就可能会带来偏差。在数据较多的情形下,这不太会影响我们对基本趋势的判断,但有可能影响到我们对银钱比价波动的一些具体解释,也可能会不便于读者选取数据来处理较细时空尺度下的经济史料。尤其是对于账簿等民间文书中的记录,它并不是按年或日这样的固定频率形成的,而是交易级别的,能反映交易主客体对比价的影响。一旦转化为固定频率的序列,就会损失掉这些弥足珍贵的信息。本书序言中提到作者建立了一个“数百万字的原始数据库”(第4页),也即还有一个包含原始时间、地点等信息的底层数据库与本书配套,只是它难以用出版物来呈现。期待将来它能以合适的形式开放出来,与本书一道嘉惠学林,相信这也是作者的志之所在。

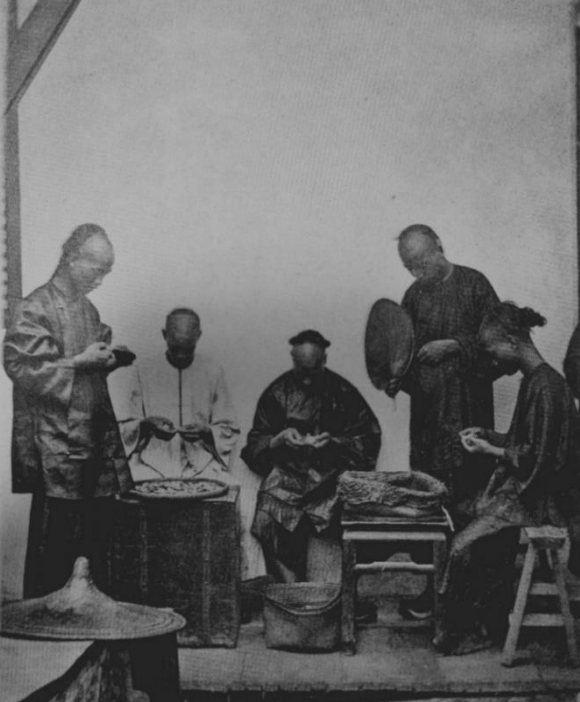

检验银元

市场:银钱比价与跨地域流通

一旦建立了各省的银钱比价年度序列,并将它们放在一起比较,我们就会得到和作者类似的判断——“清代银钱比价自始至终在总体上存在一个全国性市场,全国意义上市场的整合不是有与无的问题,而是程度高与低的问题”(363页)。这有力支持了以往基于银钱比价定量研究的发现,同时也挑战了文献中以定性为主的研究所作出的论断。后者主要是基于各地货币的不统一来论述货币市场的分割,如魏建猷先生的《中国近代货币史》更将其归结为与社会性质相联的“封建的区域性”(29页、63页)。另一种思路则将地域性货币单位理解为停滞于本地流通或“不回流”的地域货币的形成,这就是黑田明伸先生在《货币制度的世界史》中所提出的“自律性的本地通货”命题。

然而,如果协调地域货币单位的组织与产生银钱交易行市的组织是合一的市场组织,那么,它实质上仍是以降低交易成本的方式来促进市场整合的组织,而非以分割市场来维持本地通货流通的组织。在这一过程中,地域货币单位的产生是以稳定的虚货币为价值尺度,来解决实货币的纷繁所带来的困扰,并不是要构造一种不能回流到跨地域流通的实货币。这时,尽管货币跨地域流通会有一定的交易成本,但如果将地域市场中的银钱比价单位统一换算为库平纹银与足制钱的比价,各地比价的波动就会变得非常接近,而不是像近代来华的外国旅行者所乍看到的那样莫衷一是了。本书的工作充分说明了这一点。

在反映跨地域货币流通的活跃上,最鲜活的例子莫过于王棨华《达亭老人遗稿》中的一则记载。据载,乾隆末年有定州钱铺商人携银赴外地采购粮食,从邸报得知朝廷因银钱比价过高,有发银干预之议,于是紧急改往保定钱铺卖银买钱,结果又引发保定钱商往定州跟风交易,政策尚未出,银价骤减。这则材料虽然有文学化的成分,却颇能揭示专业钱商在地区间进行银钱套利的敏锐以及银钱交易因采用批帖等金融工具而变得便捷。最早注意到它的当属彭信威先生,但就像《中国货币史》很多耐人寻味的注脚那样,这则在文后节引的史料并未引起学界足够的重视。本书将它在正文中完整披露和解读(512-513页),很有助于读者体味到底什么才是清代货币市场的实态。当然,作者用该例来说明影响铜钱价值的十因素之第九个因素“投机及预期”,或有斟酌余地。“投机及预期”对应的行为即“套利”,套利机制正是市场价格调节资源配置的核心。本书详尽梳理了影响银钱供求的各方面因素,而如前例中政策干预通过钱商套利提前实现其目标所示,这些因素如果要通过市场主体来作用于银钱比价的话,就离不开套利机制。所以,“投机及预期”如果不是视为一种并列的因素,而是作为影响其他因素发挥其作用的一种机制来分析,似更为妥当。

有必要一提的是,专业的银钱市场集中于城市,官员奏报也更可能参考治所驻地的情形,这些都意味着目前的银钱比价数据是偏向于城市的。然而,农村的货币流通有别于城市。一则农村的货币交易规模较小,行用铜钱为主,所以难以形成银钱兑换的行市;二则农村的货币流通速度较慢,会向“不回流”的本地通货一端倾斜。不过,除了一些代用货币或信用票据,农村货币的基础——铜钱仍然有赖于城市的供应。商人的规程书揭示了长距离贸易商人运送铜钱到农村采购的情形,而官方办理基层赈济时,也需要以银易钱发放。这样,银钱比价对于理解城乡间的货币流通及市场整合依然是非常关键的。只是在这一流通中,外地商人与本地乡民间的交易成本是极不对称的,这会带来和城市之间的市场整合很不一样的情形。应该承认,我们目前对此仍知之甚少。事实上,作者在关于石仓文书的合作研究中已开始涉足于此,今后随着更多的农家账簿进入学者的研究视野,这一状况想必将会改观。

制度:国家管理、经济影响与未来议题

本书并不仅是就银钱比价论银钱比价,也综合了作者对清代货币制度与货币经济长期而广泛的思考。这些思考集中体现在国家的货币管理、银钱比价波动的影响与应对、结语等章节,作者在其中也梳理和回应了学界的已有论述,并提出了不少颇富新意的问题与想法。

在货币制度上,本书特别注意到清代“银一钱千”(即银一两合钱一千文)的设计,并结合历代货币文化进行阐述(第五章)。前人对此也有留意,但缺乏深入的解释。如彭信威先生只是简单地谈到清廷当时“不懂得主币和辅币的道理”,所以想维持一个固定的比价,乃至直接在钱背刻上“一厘”(即千分之一两)字样。作者则提出一文钱与一厘银的固定比例观念与一文钱重一钱的传统有关,反映了传统货币理念中计数与计重间的通融。从演化的角度来看,货币与语言类似,其扩散都有赖于使用者的共同认知,有很强的路径依赖属性,以观念或文化传统为解释是合理的。可以补充的是,一文钱重一钱不仅仅是对计数的铜钱赋予计重的含义,而且,制钱本身也会作为重量标准来使用。大一统王朝虽然重视度量衡的标准化,但以当时的技术施之于一个广土众民的国家,标准度量衡器具往往并不易得,这时制钱就是最现成的一种衡器。所以,制钱或许本身就内含计重属性,一文钱重一钱不仅反映了货币传统,其与度量衡传统的关系也值得留意。

咸丰重宝宝福局计重钱

至于“银一钱千”的固定比例,作者从例价的范畴予以探讨,自是有见地的。清代施政以各种例为参照,银钱例价也是其中之一。所不同者,清初确定例价时本意要民间一体遵行,但无论雍正、乾隆,每每申明定例、整顿钱法后即发现徒费周章,迅即转回到依循“民间价值”,至多通过调节银、钱投放来稳定银钱比价的路径上来。就此而言,市价不以例价为准未必可证明货币管理的无效,倒不失为清前期行政合理化的体现。而且,恰恰是这一转向,本书所关注的货币市场组织演进与货币市场整合进程才变得易于理解。当然,亦如作者所述,这个制度变迁的过程缺乏“顶层设计”,是危机应对叠加而成的(693页)。可是,在二十世纪之前,除了重商主义对贵金属货币有过理论意义颇为含混的论述,无论中西方的经济思想均还没有宏观经济调节的概念,政策与制度因危机倒逼而演进才是常态。所以,当我们探讨清代货币经济的内在逻辑时,或许也没必要因此有太大负担吧?

同时,对于官方的收支、核算,例价是更为硬性的标准。不过,清代行政系统的例之所以不同于律例,就在于前者终究只是讨价还价的参照,在各个部门的博弈过程中可衍生出一个相当复杂的例的系统。例如,朝廷定例虽然要求在以铜钱纳税时按“银一钱千”折算为银两,可各省通过奏请又获批了按时价折算等各省之例。到晚清时,不少地区还形成了官绅共同议定税银折价之例,其实是寓税于价了。由于银钱例价直接影响不同部门之间的利益分配,它的衍生过程也是错综复杂的。以本书颇为关注的铸钱为例,例价的高低决定了铸钱方、办铜方、收领铜钱方等多头的利益分配,例价的调整也涉及到各方的反复博弈。至于例价调整如何影响中央与地方各部门在铜矿开采、铜钱铸造上的积极性,亦需综合各方的利益进行考察。近年有研究开始系统地进行这方面的核算,可惜的是作者已来不及将这些研究纳入本书的探讨了。尽管如此,从第一章的介绍可知,作者在整理银钱比价数据时纳入了各种例价,并进行了仔细的区分,还通过数据库将例价与同时期的市价作了比对。而现有研究在核算财政上的损益时,银钱比价的依据仍较为薄弱,本书的研究恰可弥补这一不足。

作者的讨论不仅关注国家,也同样结合新出的史料关注银钱比价波动对民间的影响及其应对,包括对“道光萧条”、咸丰铸大钱等清代经济史中比较经典的问题进行了分析。本书的探讨表明,只有将物价、工资、利率等数据与银钱比价放在一起分析,才能厘清货币市场波动对民众生活、商业往来等方面的影响。目前我们能看到的数据还是比较初步的,但不排除将来在某些商业账簿资料比较丰富的地区,能对这些问题做比较精细的研究。在本书中,作者基于商业文书提出的新问题是,面对银钱比价的波动,财务上应如何处理?由于传统账簿中对每一项货币收支不仅按记账货币记录了其价值,也像普通商品那样记录了每种实货币的数量,所以财务人员直接干没钱财是不容易的,但在银钱比价不断波动的情形下,其仍可通过对银钱比价的选择来操纵损益的核算,从而影响分红。果如此的话,应如何解读账簿中的银钱比价,又如何理解最终计算出来的损益?更进一步,就像在史料中时有看到的那样,某些低劣的实货币甚至会崩盘、退出流通,这时又要通过什么比价来结清往来主体间的财务关系?对于后一情形,我们或许可凭对史料的感觉推知地方政府会出面与绅商协调,共同整理货币秩序,但关于这样一种超出刑名、钱粮的新现象,具体研究则是阙如的。这些都是本书留给我们的重要问题和研究启示。

附记:我和作者的最后一次交流是在2023年12月29日,他为安徽大学徽学研究中心作《“寓称重于计数”——中国古代铜铸币的兑换、流通及其价格》的线上报告,我是与谈人之一。讲到最后,他拿起自己收藏的钱币来向听众展示和讲解。虽然因为操作上的问题,我没有看到镜头,但隔着屏幕我仍能真切感受到他的那种见猎心喜与分享的热情,他说自己是“乐之者”。聊赘数语,以便读者在阅其书时,亦知其人。