言短意长|礼仪不应成负担:学生敬礼引争议,老师尴尬谁之过

杭州笕桥小学门口的一段视频,让“学生敬礼迎老师”这一校园场景陷入舆论漩涡。视频中,身着校服的学生整齐列队,对着驶入的车辆齐声喊出“老师好”并庄重敬礼,而车内的老师却鲜有停车回应,甚至车窗都未曾开启。

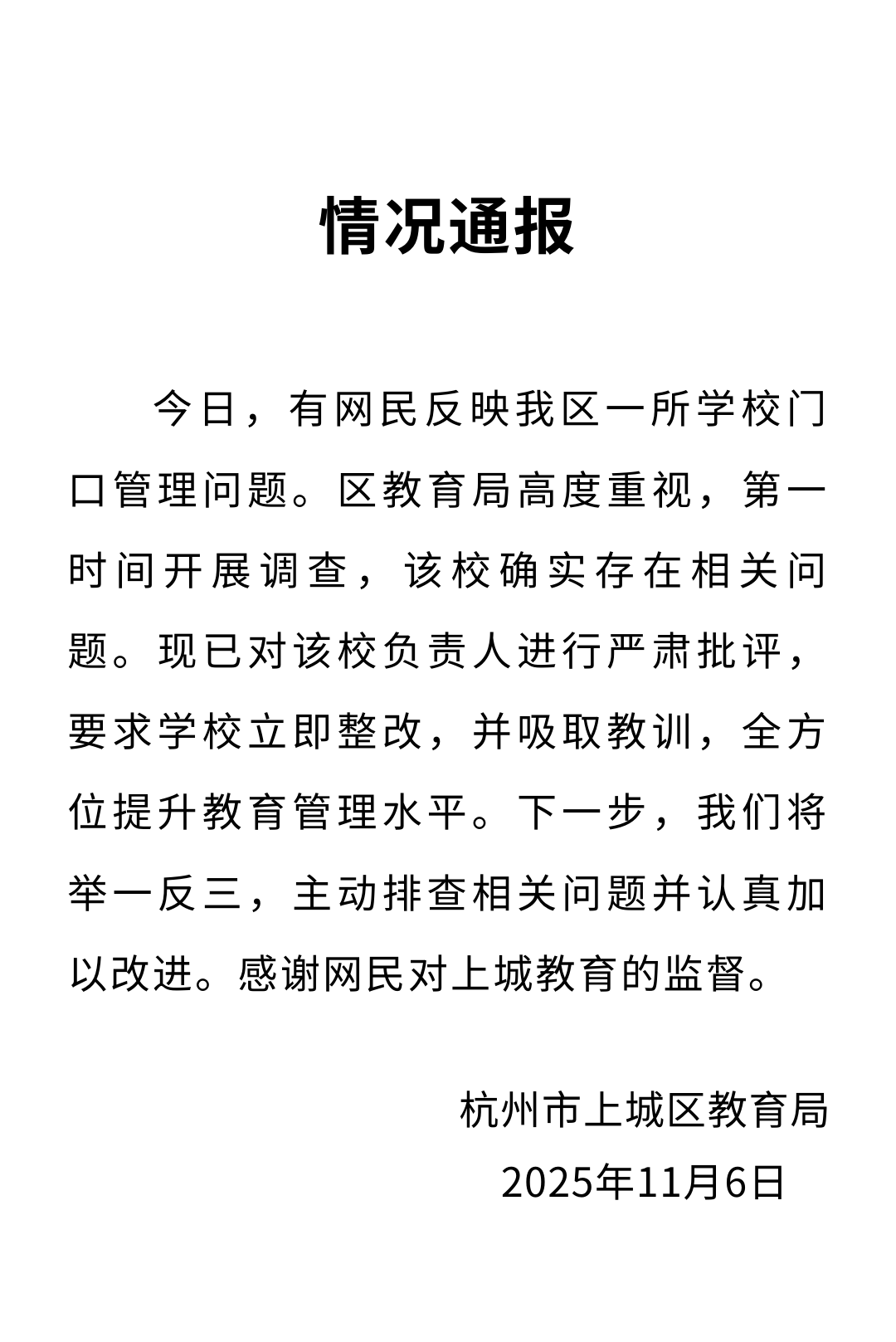

这场看似规范的礼仪仪式,最终换来的不是敬意的传递,而是网民的热议与老师的尴尬。上城区教育局的通报确认了学校管理存在问题,也让我们不得不深思:在强调平等与务实的现代社会,这种形式化的迎接究竟意义何在?

礼仪的核心在于情感的真诚流动,而非机械的程序复刻。中国素有尊师重教的传统,学生向老师表达敬意本是校园里最温暖的风景。但敬意的传递,从来不是单方面的“表演”,而应是双向的情感共鸣。当学生的敬礼沦为车辆驶过时的“背景音”,当“老师好”的问候得不到车窗内的半点回应,这种礼仪便失去了灵魂。孩子们或许会困惑:自己的尊重为何换不来对等的回应?长此以往,真诚的敬意可能异化为麻木的执行,礼仪教育的初衷也随之跑偏。真正的尊师,应体现在课堂上的专注聆听、课后的坦诚交流,而非校门口这短暂而形式化的仪式。

在这场争议中,最容易被误解的其实是老师群体。不少网民最初的质疑指向“老师架子大”,但深入了解便会发现,多数老师实为这场形式化仪式的“受害者”。有一线教师坦言,每天驾车入校时,面对列队敬礼的学生,内心满是尴尬与不安——想停车回应,却可能造成校门口交通拥堵;不回应又显得冷漠失礼,进退两难间只能选择“快速通过以减少尴尬”。显然,这种迎接方式并非老师的意愿,而是学校管理层面的安排。老师作为被动接受者,既无法违背学校规定,又要承受外界误解,其处境值得共情。将矛盾焦点对准老师,无疑是找错了问题的核心。

学校推行此类仪式,或许初衷是强化礼仪教育、营造尊师氛围,但却忽略了教育管理的核心——以人为本。校园管理应当兼顾教育意义与实际场景,既要让学生懂得尊重,也要让老师感受体面。校门口是学生入校的通道,更是保障安全的关键区域,让学生在车流中列队敬礼,本身就潜藏着安全隐患。更重要的是,这种“自上而下”的仪式安排,违背了现代教育倡导的平等理念。师生关系不应是“被仰望”与“仰望”的不对等关系,而应是相互尊重、共同成长的伙伴关系。当学校用行政手段固化这种等级感,本质上是对现代教育精神的背离。

上城区教育局“立即整改、举一反三”的通报,彰显了对教育细节的重视。整改的关键,不仅是取消校门口的列队迎接,更在于重构校园礼仪教育的逻辑。礼仪教育可以融入日常:课堂上的起身应答、走廊里的微笑问好、请教问题时的礼貌用语,这些细碎的瞬间,远比刻意设计的仪式更能培育真诚的尊重。学校管理也应多倾听师生心声,避免用“形式主义”替代“人文关怀”——在制定规则前,不妨问问学生“这样的表达是否自在”,听听老师“这样的安排是否合理”,让制度真正服务于师生,而非让师生迁就制度。

这场争议,为所有学校敲响了警钟:教育的本质是滋养心灵,任何脱离实际、违背人性的管理模式,都可能适得其反。学生的敬礼应当献给值得的尊重,老师的体面应当体现在每一个细节。当校园礼仪褪去形式的外壳,回归真诚的本质,师生之间的情感才能自然流动。这既需要学校摒弃“重表面、轻实质”的管理思维,也需要社会多一份对教育细节的理性审视。毕竟,我们期待的校园,是充满温度与平等的成长空间,而非充斥着尴尬与形式的“仪式场”。

设计:王璐瑶