美食家唐鲁孙在《近代曹子建——袁寒云》文中提及风流才子袁二公子,“先后娶了温雪、眉云、无尘、栖琼、小桃红、雪里青、琴韵楼、苏台春、小莺莺、花小兰、高齐云、于佩文、唐志君等妾姬十五六人”。郑逸梅亦在长文《“皇二子”袁寒云的一生》中记其喜冶游,“在津沽上海一带,娶了许多侍姬,如无尘、温雪、栖琼、眉云、小桃红、雪里青、苏台春、琴韵楼、高齐云、小莺莺、花小兰、唐志君、于佩文等都是”,并特为指出:“姬人中之栖琼,梅真夫人极喜欢她,斥私蓄三千金代为脱籍,常和栖琼出观电影。《寒云日记》中,一再提到。另一姬人眉云于民国十八年冬,在天津逝世,克文哭之以联,为侍姬入庙之一人。”

今按,唐郑二人与袁氏皆有交游之雅,香港掌故家高伯雨尤对后者高看一眼,曾在1975年香港大华出版社《辛丙秘苑》后记中说他“是克文的老朋友,克文在上海最后那四年中,和他来往频繁”。细审郑氏那段文字,其实是存在问题的。先是那些侍妾与寒云欢好之次序略嫌混乱,这一点或许无可厚非,好在《红玫瑰》第1卷第26号(1925年大年初一即公历1月24日出版)的《文坛清话》里,郑氏列出眉云之前的袁寒云的侍妾,“袁寒云一生多艳福,小莺莺之前为唐志君,知道的人尚多,志君之前,还有昭云、文云、无尘、温雪、艳雪、笑兰诸姬人,那知道的就很少了”。其次序相对来说要精确得多。看来郑老到了晚年手边资料匮乏,所记已无法与当年相颉颃。更严重的是,他将眉云与栖琼分列为二人,已令人错愕,今人不察,更引为信史,乃致讹误多至不可胜数,故不得不为文辨析。

查周瘦鹃主编的《半月》杂志第4卷第2期(1924年12月26日出版),卷首刊有“栖琼小影”,照片显示是一位年轻女子的侧脸,容貌娟秀,呈抿嘴微笑状。

“栖琼小影”

再读内文中寒云以其在津旅居冶游为题材的随笔《闻鼙对酒谭》,中有:

雅云,江苏常熟人,隶南市大兴里同义班,幼孤,母别醮,有苏姓抚之,以为己女。比长,苏家中落,粥之于无锡女闾。云绝聪慧,授以歌,辄宛转动人,且擅弦索,徽人汪五,赎之,偕归海上。云窥汪行比细人,未肯久从,旋为某妇诱来津沽,遂复堕溷,匪其愿也。其人俊美颀颀,长眉如画,性诚厚,所思必发于言,衷无隐蓄。不持机变,故悬帜累年,未能如它伎之以术广攫厚藏也。予既思与奇香绝,适云随琴弟来客舍闲话,予一见赏之,云亦频频顾予,遂留之同饮。入夜,去而复至,乃相缱绻。至是,日来伴予欢笑,比返河北,犹过存无间。室人梅真亦独爱之,盖其天真宛然,宜人之怜眷也。……地山师绝赏云之憨,谓五年来所见伎流,能使动心者,惟云一人耳。爰拈“雅云”二字成偶语,书以贻予曰:“浊酒倾三雅,高歌遏五云。”予与梅真合谱《巫山一段云》一阕,亦赠云作也,词曰:“灯晕眉痕绽,香吹鬓影摇。微嚬微睇送清宵,颤语不胜娇。 倚枕停金锁,推衾叠翠翘。温飔柔絮腻红绡,宛转几魂销。”按以宫商,授云歌之。揉弦操板,政清宵对酒时也。残雪拥栏,馀寒隔户,鸭炉未烬,翠斝屡倾,家人八九,群集一室。云处其间,有相得之乐焉。昔地山师为予书一联帖,其辞曰:“大雅久不作,孤云独无依。”第二字适为云名,亦奇事,亦佳话也。

行文至此,编者周瘦鹃插入一句注释:“雅云字栖琼,小影见卷首铜图。”是为其首度公开亮相。“地山师”,即近代联圣方尔谦(字地山),为袁寒云的业师兼儿女亲家,其四女方根(字初观)嫁与袁的长男家嘏(字伯崇)。

次年2月23日出版的《半月》4卷5期《闻鼙对酒谭》续篇,雅云已由寒云夫人刘姌(字梅真)以变卖首饰的方式脱籍,所费金额“三千金”与郑逸梅所述一致,当为其出处,文中还透露雅云的别名“栖琼”是由方地山取的:

雅云于予返居河北后,日夕过存,依依不去。班中则谢绝宾客,不复应召。偶一返视,既来则伴予烟霞中,调羹侍食,宛若家人。予遣之不能,拒之不忍,纳之则阮囊羞涩,无力以偿其负,惟对之欷歔太息而已。内子梅真亦绝爱怜之,窥其有久从意,以言试之,既诚且坚,遂粥其簪珥,得三千金,隐为脱籍,而予犹不知也。一夕,予方卧读,云忽欢笑而前告予曰:妾今将久居于斯矣。予犹谓其相戏也,哂之。云正色言曰:夫人已出资,悉偿妾债,妾永为君家之人矣。君何哂耶?予闻之甚诧,乃召梅真问之。梅真亦如是言。予感极流涕,不知言之何从也。地山师亦赏云者,谓其憨也过人,兹喜其从予,字之曰栖琼。

再结合1925年1月6日《晶报》所刊大方(方地山)《寒云梅真与栖琼同室之喜集成语贺之》,联曰:“闺房幽通,相看不厌。君子偕老,耦居无猜。”亦是当时情境的写照。不难推算,袁寒云遇见栖琼、为其赎身并纳为侍妾事应即发生在1924年底、1925年初。

在首篇《闻鼙对酒谭》文中,袁寒云强调称:“予十年来浪得薄幸名,先后从予者凡九人,其曾庙见而定为侧室者,惟昔之无尘与栖琼耳。……予之爱栖琼者,政以其不独神姿类无尘,而婉恭柔顺,亦相似也。”可见当时对她是殊为重视的。

1925年2月下旬,袁寒云由津入京,在途中为这位新娶的如夫人撰写一首五言律诗,题为《乙丑春二月三日入都车中示眉云》,将远山近景收入笔底:“重城飞远雉,计已近京华。叠嶂衔云迟,疏烟带树斜。征车欣有女,游子但无家。一掬春明水,愁闻日暮笳。”(《寒云诗笺》,刊《半月》第4卷第8期,4月7日出版)

这年4月,小说家包天笑恰有赴京之游,在4月14日的《钏影楼日记》里对雅云(栖琼)留有一句评语:“上午,陈飞公来。午,同至恩成居吃饭(有芥尘、培风、慕时诸君)。餐后,偕飞公同至铁门看房子,又偕至飞公所住之观音院,窗外可以望见西山,风景殊佳。惟住居寺院中,不能吃荤,飞公殊以为苦。晚四点钟,能毅及谭建宾来,同至韩家潭挹云家。是晚,培风宴客于忠信堂,座上有卢小嘉诸君,酒半,又赴飞公之宴,在大陆春,适袁寒云自津来,亦在座。寒云住西安饭店,餐毕,至西安,见寒云之侍姬曰雅云者跳荡不羁,恐未易对付也(雅云,寒云易名栖琼)。”

1925年7月6日出版的《上海画报》第11期,还刊有“袁寒云、袁苏栖琼合影”,照片被剜成心形,外边由画者添绘小爱神丘比特双手持箭的形象,以庆贺二人新婚燕尔。图中袁寒云、袁苏栖琼字样,均由袁氏亲笔题写。

“袁寒云、袁苏栖琼合影”

细心读者也许会好奇,袁寒云新娶的侍妾名为雅云(字栖琼),怎么又成了眉云呢?不妨先来看1926年7月27日《上海画报》第135期袁寒云题寄之“眉云二十又一岁造象”:

“眉云二十又一岁造象”

同一张照片又于同年10月27日,刊《北洋画报》,制版更精,细节更清晰。照片上的女性形象与之前的两张相比,显然是同一人。

再读天健《眉云夫人小史》(刊《锡报》1927年1月23、24日)一文,可获得此女更多生平故事,有些情节能与袁寒云所述相印证,有些则颇有出入,尤其是写她如何从汪五家逃离的那段经历,情节紧张犹如连续剧中的剧情:

……眉云究为何人乎?盖即吾邑妓女赛金花也。伊原姓邹,名三宝,华墅产。十二岁时进院,当伊十七岁二月间,有大腹贾汪老五者,年当苏老泉读书之岁,来锡作堕鞭之游,值赛金花于旗亭,一见倾心,愿为屋藏之,于是人归利,闻汪为出身价二、三千云。汪既得金花即携之沪上,寓大东旅社。汪皖籍,操典业,性工狐疑,而又不善怜惜。金花苦之,居间即招其姊夫徐孟渊及姊老五晤谈,适为汪见,汪遂起疑,偶一龃龉,则出手枪示威。金花惟怨己之不得人。复自忖将军帐下岂能久留,乃潜谋于汪之汽车夫张得贵,计定,张即于次晨车送张之婶家藏之,而张归复佯为不知,且为汪向其姊夫徐家访觅。及到锡招寻,草草复命后,而汪亦置之,夫赛金花嫁汪盖仅十二天也。噫!若金花者亦可谓善于兔脱矣。阅月余,金花复由张及其婶携往天津,隶中华班,改名雅云,未能有发展,负债至一千四百金,即前由汪处逃出时所带之钻耳圈一对,兑八百金,亦于此时用去。旅津年馀,而金花已十八岁,于此无可奈何之秋,乃为袁寒云先生所识。先生为出身价约七八千金,遂名眉云。于是眉云夫人之名乃盛传一时。今年盖已二十一岁,先生宠妾仅眉一人,而眉周旋于太夫人及大妇之间,颇得爱怜,现闻先生新得孙女,于本月十六日携眉返津,明年二月间、或重来沪上,因人闻眉云名而不知其出处,为述眉云小史。

袁寒云说她是常熟人,在这里被纠正为无锡华墅人(今属江阴市)。又说她是被人拐卖去天津(“为某妇诱来津沽”),天健则提供给读者一幕远为惊险刺激的逃亡戏,孰是孰非?我个人认为主动逃亡的版本较可信。至于袁寒云为其赎身的金额,仍以三千元为妥,“七八千金”未免夸大其词。关键是,天健说眉云曾名雅云,亦从侧面印证她与栖琼是同一人。而由文中“吾邑”二字,表明该文作者或为常在报间撰文的无锡籍画家贺天健(可排除同时期的另一位“天健”南社费公直)。

《锡报》1912年10月由蒋哲卿创办,至1917年让渡与吴观蠡,后者经营得法,业务蒸蒸日上,使该报在站稳无锡的基础上,将触角延伸至长江下游城市。1927年,该报业务已成功拓展至上海,在吸引上海作者报道无锡见闻之同时,也有不少无锡作者撰写沪上名人轶事。

此外,无锡的另一份综合性报纸《新无锡》,知名度仅次于《锡报》。1926年12月21日该报第四版透露,“寒云新宠,名眉云,新茶花之妹。原字白玉童,初,白晰而肥,今则饮水而瘦,纤秾合度矣”。循此又可以找到1922年9月30日同报报道,花月楼“客卿小阿媛雏发甫燥,风情已解,客之莅其妆阁者,莫不以解语花目之。迩因小阿媛三字颇雅洁,遂由老三为之题一名曰‘白玉童’”。彼时的她正值花季之年。

当获知眉云即栖琼之后,再翻阅寒云日记(自甲子迄庚午,凡七年,年各一册,今仅存甲寅、丁卯两册),可以窥见“双云”之间有不少“良性互动”。甲寅(1926)日记里,自正月十四日“琼姬自京来”天津后,寒云经常带她出门看电影,逛市楼购物,寻师访友,甚至当袁母生病时为其祈祷占卜(四月初九日,“琼姬为慈母疾祷于天后宫,占得上上”)。也与她家人保持着联络,如四月二十二日,“琼姬生母俞贡氏”从老家华墅罗卜桥写信来,由寒云代她写回信。八月初一日,“苏叟自华墅来视其女”;初三日“晨送苏叟南归”。这位姓苏的老叟,当即苏栖琼继父。日记只记到九月二十二日,印象里,这年后几月袁寒云耽于收集钱币、邮票,与此相关的内容似远多于闺阁之乐。

丁卯(1927)日记里,则已以眉云指代先前的栖琼,年初时出现频次较高,如:正月初七日,“代眉云寄家书”。初十日,“偕六良朝发之济南,眉云送别驿亭”。“夕到济,信宿金水旅馆,寄眉云书”。十五日,“得眉云书,答之”。二十一日,“眉云索瑑联帖”。二月初七日,“谱《夜飞鹊》寄眉云”。初九日,“客中抱病,愁感万端,怀眉云,谱《菩萨蛮》寄之”。三月,忽遇邮路不畅:初八日,“得眉云廿日前寄书,云:‘曾来三扎,咸不至,奇已。’”初九日,“复眉云书,属铸臣携至青岛付邮”。十四日,“得眉云书,答之”。十九日,“《拥衾》一首寄眉云”。二十二日,“得眉云书,答之”。在此期间,袁寒云来沪(一月二十五日,“随效公之沪,中道改赴松江”。按,效公指军阀张宗昌[字效坤]),前后与圣婉、于佩文结识,与后者关系尤为密切,不久便移情别恋,纳之为妾,是为最后一任姬妾。这也就解释了,丁卯日记以后在记“得眉云书”时,为何并不连着写“答之”,而是隔了多日才有“寄眉云书”。当然也还保有联络,如六月二十三日,“为眉云画松梅聚头,属铁芝刻之”。聚头指折扇,铁芝姓金,精篆刻,是寒云入门弟子。七月初四日,“遣老范北上”;二十六日,“老范自沽上来,得眉云书并衣物”。老范想来是袁的佣仆。八月十八日,“寄眉云书,托鸿翔携往《夜坐》一首”,鸿翔或即红帮裁缝金鸿翔,与袁寒云过从甚密;廿八日,“得眉云书”。这一年的日记,虽说也只记至十月初五,但其中大量充斥着袁与于佩文之间的亲密交往,令读者真切感受“但见新人笑,那闻旧人哭”的滋味的同时,亦不禁为眉云悲苦的命运发出一声长叹。

日记失记的部分内容,可利用当年的新闻媒体得以补充。1926年末,“双云”有南下之行,并在下榻的上海远东饭店为眉云举办生日宴。如1926年12月30日《小日报》“漱六”(张春帆)撰《眉云夫人生辰》,“昨日(二十八)记者承寒云招饮于远东饭店,及时而往,则画烛双辉,猩红色之寿幛,高悬壁上。盖其夫人眉云女士之寿辰也。室中男宾甚众,女宾亦有十馀人,且有大鼓、苏滩、戏法各游戏艺术,以娱宾客”。又如1927年1月4日《上海画报》第189期步林屋《眉寿》:“寒云弟如夫人眉云十一月二十四日生,生徒醵筵为寿。余即席赋诗曰:春闺有桃实,冬日属荷花。绛帐诸生席,朱门帝子家。亲宾多俊彦,丝竹盛繁华。我亦登楼客,诗成酒兴赊。”1926年农历十一月二十四日,恰合公历12月28日。

又从1928年3月6日的一份由徐朗西、步林屋创办的沪上小报《大报》上,读到林屋山人(即步章五)的一则短章《下堂》,前有诗序,后有注释:

抱存弟筵上语余,姬人栖琼,下堂去矣。余因集句为诗云:

且斗樽前现在身,落花如水旋成尘。只疑琼树朝朝见,今日翻成送故人。

抱存弟唐姬下堂时,余曾赋长句,起云:“孔雀徘徊莺乱飞,洞房花落红烛微。”结云:“试将故索新缣曲,取向人前反覆看。”今弟居沪,所谓新缣者,有现在有未来,不知闻此过去事,何以为情也。

下堂指离异,可知到了1928年初,“双云”关系已无可挽回。唐姬指唐志君。而从“何以为情”一语,似表明步氏对袁寒云(字抱存)在情爱方面朝三暮四的行径有所微词吧。

行文至此,请允许我引用另一篇文字,即由郭宇镜所撰《云莺艳史》(刊《晶报》1931年4月12日,原编者按语略去),从中亦可见出袁氏的薄情:

予栗六政坛,垂数十年,初与项城略有交,继与寒云兄弟游,故于寒云与小莺莺离合一事,曾身与其间,知之特稔。初,寒云之暱莺莺也,用情颇挚。莺莺亦曾经沧海,有倦飞知还之意,明知寒云境况不裕,但以寒云为望家子,美人得偶名士以终,亦适如其愿,唯素知寒云少恒心,故剑之弃,若敝屣然,不无戒心,因要求寒云必如俗说两头大之称谓,寒云许之,遂在北京饭店,行正式结婚礼,其婚约且为龙凤帖,由寒云手自书者。事前寒云元配梅真夫人,亦与莺莺稔,且曾亲送礼服入都,行合卺礼。后寒云谒见莺莺父母,称子婿,行拜跪,其红柬亦如之。时寓北京饭店,一切费用,均由莺莺自供,嗣其事为梅真夫人所知,颇不快,与莺莺遂有隙焉。而寒云寄居旧都间房,与莺莺家人团聚约半年,时中原煤矿公司给寒云干薪月五百八十元,恃此为用。继因战事费绝,则由莺莺为张罗也。

民十三,奉直战起,时论合肥将兴,寒云以与段家旧谊,意有所图,莺莺怂之,乃始首途赴津,不料至津而平奉车即断,寒云因留寓沽上熙来饭店。时予亦寄此也。初犹与莺莺通电话,日必五六起,谓车通即回平。旅况萧条,约予为访艳之游,予为介于奇香许,即今为关款案被拘津门之顾子仪夫人也。寒云即与有交,继因有酸素绝之,适予所识琴弟,旦夕过熙来,寒云属为之别选所好,琴弟因荐眉云,其人貌癯秀,而为讨人身体,得寒云,事之极谨。时梅真夫人亦日过熙来,寒云自此遂渐忘莺莺,初与予约,车通同回北平。乃至予行,而梅真夫人以母病挽之,遂未成行。予行时,寒云犹托予至京为通电莺莺,告以不日即归,且坚嘱隐其津门艳事。适莺莺之姊小香,偕其客孙棣三至津,识破眉云事,归以告其妹,莺莺方孕,愤寒云之善忘,驰书痛责其违约,寒云置不覆。予留京约两月馀,重至津门,问之同好,始知寒云已携眉云回家,由梅真出资数千元,置之簉室矣。未几,寒云犹遣旧仆孟三入京,至莺莺处,收拾故物,如所藏古钱一囊以去。孟对莺莺词多不逊,一时同好如李组材郭宝书辈,均不满寒云所为,而莺莺约计先后赔款亦至八千之多,众主诉之法庭,已委托唐演律师,继而莺莺产一女,即今之三毛也。事久气略平,讼事遂寝,然龙凤帖红笺柬等,则至今犹存唐律师处耳。

该文载于袁寒云去世后不久。文中合肥段家,指段祺瑞。又,小莺莺本名朱月真,她在袁寒云侍妾排名介乎唐志君与眉云之间。女儿三毛,即袁家华。其中寒云“遣旧仆孟三入京”句,似恰与丁卯日记里“遣老范北上”相对照。恐怕老范也是将托付在天津眉云居所的相关故物,囊之回沪。质言之,唐志君、小莺莺的遭遇与眉云的并无本质区别,亦可见袁寒云《闻鼙对酒谭》文末所下结语,“其它诸姬,或不甘居妾媵,或不甘处澹泊,或过纵而不羁,或过娇而无礼,故皆不能永以为好焉”云云,是完全当不得真的。

最后,再来看看眉云的结局。

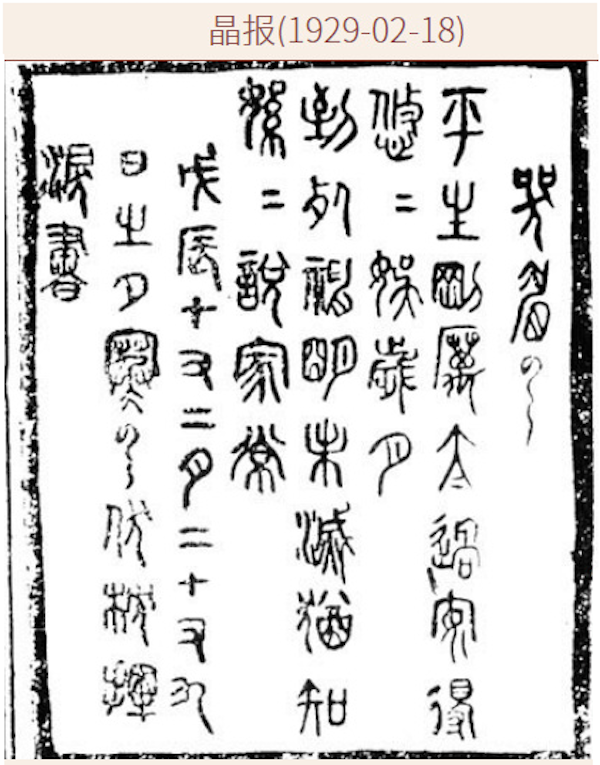

1929年2月21日《北洋画报》第6卷第283期,刊有寒云的五言诗《眉云疾甚病中强起视之》:“相违五十日,相见不能识。羸骨益支离,无言但凄咽。神爽念昔时,涕泪空此夕。吁嗟旦暮间,岁景何淹忽。”从诗的内容看,眉云已处弥留之际,编者按语却称:“寒云此稿,在春节前即行寄来,惟以休假耽搁,至今方得登载,而眉云夫人已前殁矣。今刊此稿,或又起寒云念逝之情欤?”上海的小报《晶报》,则后发而先至,于1929年2月18日刊出宝凤(余大雄)所撰《袁眉云夫人逝世》的悼文:“昨得袁寒云君,自津寄书,附《哭眉云》联语一叶,曰:‘平生刚厉太过,安得悠悠娱岁月?到死神明未灭,犹知絮絮话家常。’戊辰十又二月,二十又九之夕,寒云伏枕挥泪书。按眉云夫人,为寒云公子爱姬,本报曾屡载其事,且后公子虽纳佩文夫人,而亦爱好如初。公子生平纳姬,如苏台春、唐志君、小莺莺等,前后九人,皆陆续遣去,其始终不渝,能入家庙者,至今仅眉云夫人一人而已。夫人,锡产,三年前,公子娶于津沽,尝侍公子至沪,爱读本报,尝督促公子撰稿,可感也。”

袁寒云篆书挽联“哭眉云”

眉云的卒日,在旧历戊辰年十二月二十九日,合公历为1929年2月8日,离她下堂而去仅短短一年。从前面寒云诗的第一句“相违五十日”,表示在1928年末,两人还见过一次面。至于余大雄文中称寒云姬妾“前后九人”,与袁寒云《闻鼙对酒谭》文中“先后从予者凡九人”的话相符。但“能入家庙者,至今仅眉云夫人一人而已”,用袁寒云本人的话来比照,似漏写了无尘。但小莺莺又何尝不是与袁公子拜过堂、见过父母的呢?

眉云逝后,寒云填过两首词,分别是《满庭芳·悼眉云》(刊《北洋画报》1929年6卷284期):

才识春来,便伤人去,画楼空与招魂。琐窗灯火,长想旧眉颦。回首殷勤未远,定怊怅、无限黄昏。当时路,香残梦歇,何地逐闲尘?

伤神犹记取,罗衾夜雨,锦幄朝曛。奈欢语重重,欲说谁闻。纵是他生未卜,容料理、宵梦温存。相望处,人天邈矣,荒树掩新坟。

《好女儿·题眉云遗像》(刊《北洋画报》1929年6卷289期):

四载相依。几度相违。算今番、一别沉消息,怅前宵梦短,此生肠断,何日魂归?

剩有真真须唤,忍重见、旧腰围。念江头、海角逢迎处,但闲庭永昼,小楼凄雨,芳树斜晖。

1931年3月22日,袁寒云因感染猩红热去世,享寿仅四十一年。这年11月3日《北洋画报》第14卷第698期,刊出“西沽袁寒云姬人苏眉云墓”照片,左侧附寒云一联:“旧恨新欢都来眼底,青衫红袖同是天涯。”其下还有方地山题写的跋语,说是“为眉云重归所作之纪念对联”,因报上的字迹印得不甚清晰,已无从考究了。

西沽袁寒云姬人苏眉云墓

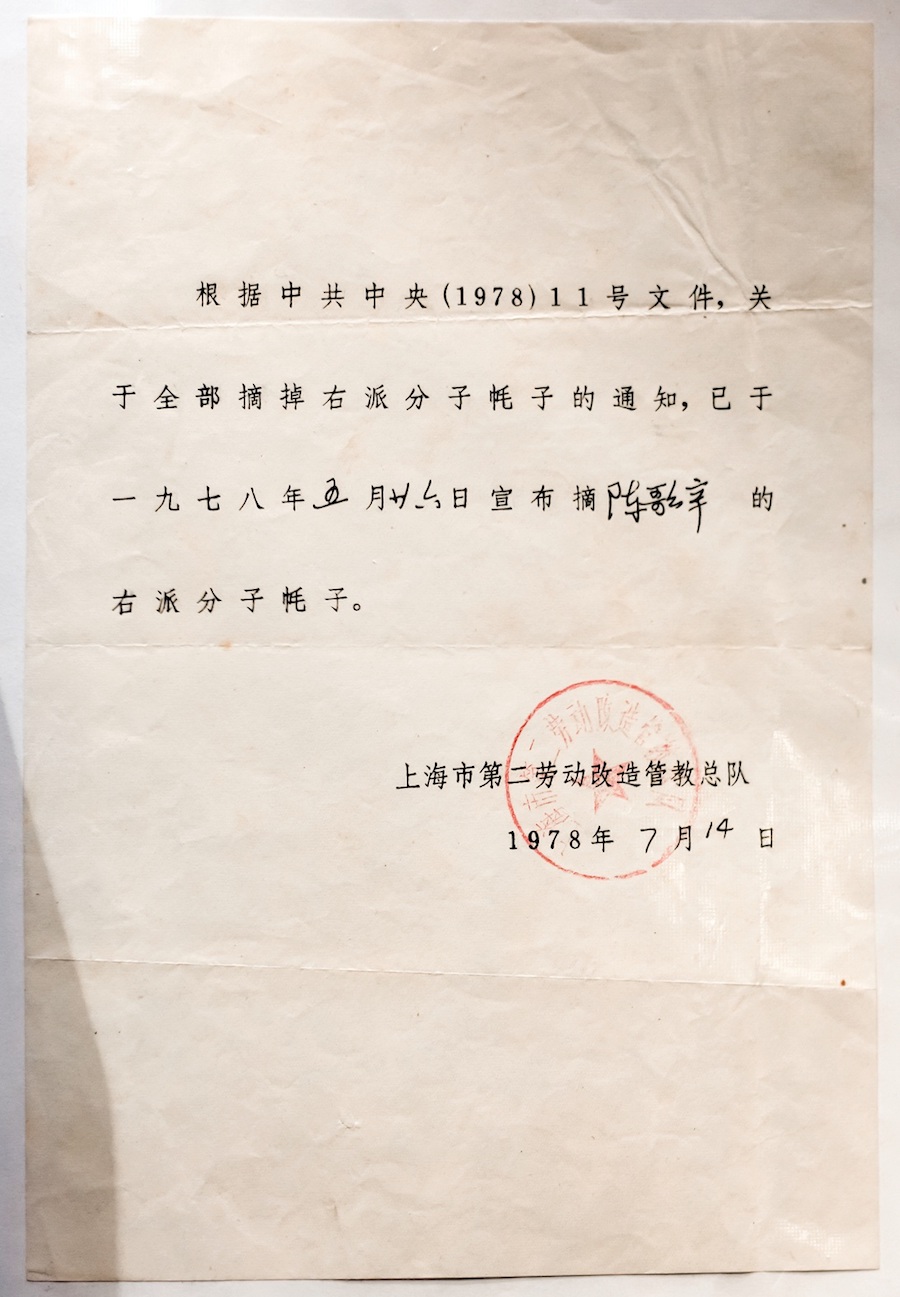

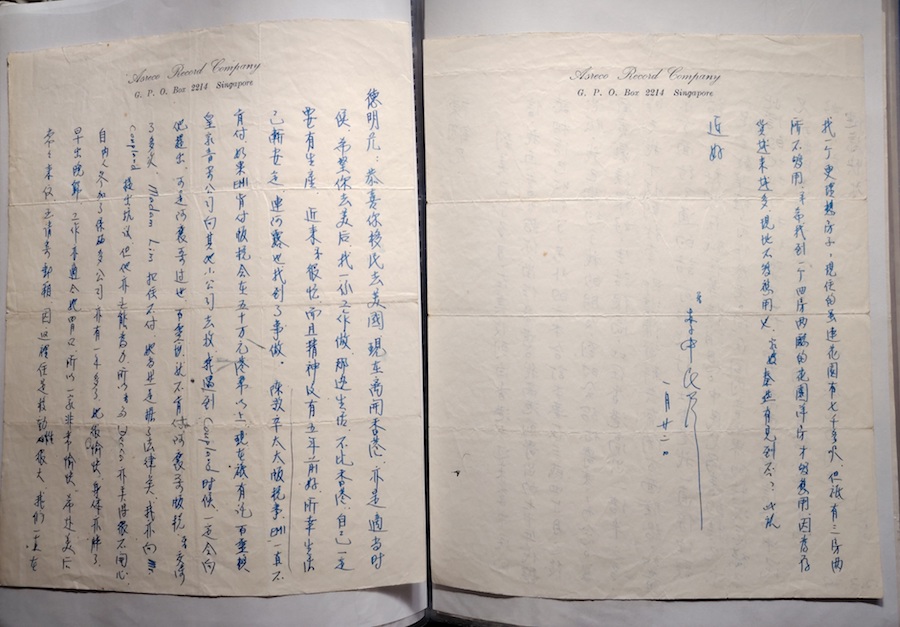

杨涌先生是沪上收藏时代曲老唱片的大家,他读了拙文《黎锦光的日本之行》,对黎锦光与日本胜利唱片(ビクターレコード)的版税疑云颇有共鸣,因为在他保存的几组名人信札里也记录了类似悲剧,在另一位时代曲大作家陈歌辛的身上。

农场家书系列之一,杨涌收藏,铁匠翻拍

金娇丽学生时代留影,原载《良友》1933年第82期

我有幸翻阅杨先生的这批藏品,超过一百五十件,包含陈歌辛在白茅岭农场改造期间写给妻子金娇丽的几十封家书(内附未发表歌曲手稿若干),以及金娇丽在上世纪七八十年代写给李中民、李香兰、姚莉、龚秋霞等时代曲明星的书信底稿。这些底稿有不同程度的修改痕迹,信中的金娇丽,是我研究时代曲以来见过的最为坚毅的女性。她在丈夫早逝后独自抚养四个子女,只靠一份上海电影乐团抄谱员的薪水决计不够。自1973年,为追讨陈歌辛在港台地区以及海外的版税,她给境外友人写了许多信,时常提及自己一身是病、债台高筑,是诉苦,也是为了争取对方的援手。可是,无论他们如何推进,那笔据说存在百代香港公司的五十万港币版税就是岿然不动。在上海人还在吃大锅饭、月薪几十块人民币的上世纪七八十年代,五十万港币堪称巨款。金娇丽执着于此,还有一点为亡夫平反之意,所谓“悬念”,也是悬着的一些念想。1978年,陈歌辛终于“摘帽”,金娇丽在给友人辛上德的信中写道:“至于我个人,我同样也为局势清朗而心情舒畅,决心想把歌辛的版税事,不论成败得失,弄出一个结论,以了此悬念。”

一

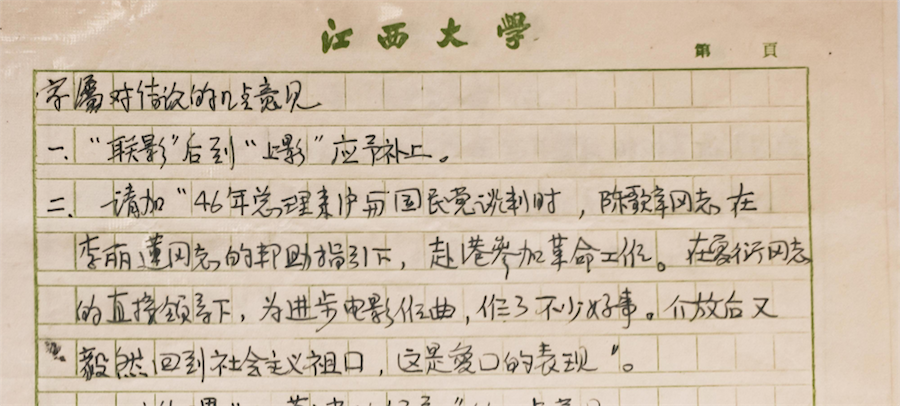

要厘清陈歌辛的版税悬念,最好是从1946年讲起。抗战胜利后,陈歌辛被国民政府抓捕。他一生三陷囹圄,这次最快出狱,随后举家赴港。后世对陈歌辛在日占时期的部分文艺工作有心结,提到他的这次南下,容易打一个避风头的标签。但是在杨涌先生收藏的一份为陈歌辛平反的申诉材料里,陈氏家属是这样解释的:“46年总理来沪与国民党谈判时,陈歌辛同志在李丽莲同志的帮助指引下,赴港参加革命工作。在夏衍同志的直接领导下,为进步电影作曲,作了不少好事。解放后又毅然回到社会主义祖国,这是爱国的表现。”这段内容,在歌影明星李丽莲的部分小传里有一些回声,缺乏佐证。假设属实,陈歌辛就成了左翼进步人士。

申诉材料,局部,杨涌收藏,铁匠翻拍

无论如何,随着新中国的建立,陈歌辛重返他赖以成名的文艺阵地上海。金娇丽在1979年11月给姚莉的信中写道:“1950年我们从香港回祖国后不久,就接到李厚襄来函告知,‘蔷薇处处开’和‘玫瑰玫瑰我爱你’这两首歌曲在国外有大量数字的版税可取,当时没及时领取,此事一搁即三十年了。”

《玫瑰,玫瑰,我爱你》初版唱片,林玫是陈歌辛的笔名之一,杨涌收藏

同为时代曲大作家的李厚襄,面对政权更替,走了与陈歌辛完全相反的一条路,果断走那条路的时代曲明星还有姚敏姚莉兄妹,以及李厚襄的胞弟李中民。

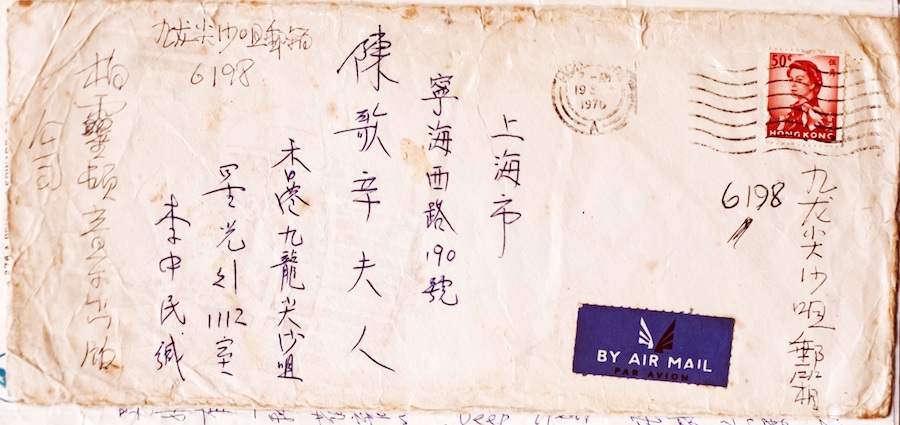

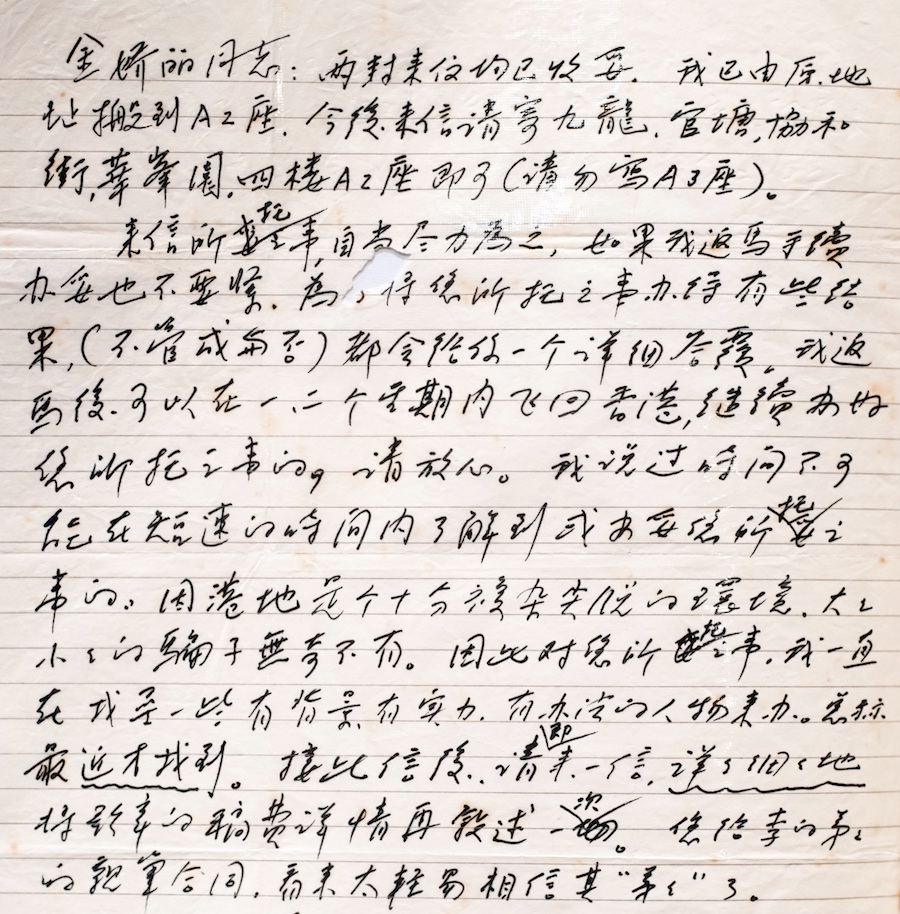

李中民正是打开陈歌辛版税魔盒的那个人。1970年6月16日,身在香港的他给金娇丽写信,信的原件后来被金当作旁证寄去香港,上海这边只存了抄本,全文如下:

陈太太:

未曾通信将有廿年,近况如何甚念,去岁厚襄曾将歌辛先生之委托书,来敝公司登记歌曲,并托代版税,如数寄上与你,现在正在展开调查,有多少歌曲被人使用,现我五月份已收得一处版税,计廿五元四角港币,先行汇上,以后每六个月汇上一次,目下有一家日本公司用了歌辛先生作品甚多,想赖版税,弟曾往对方律师楼交涉,彼方云歌辛先生已去世,委托书已无效,弟为此与敝公司董事长相商,附上委托书两份,请即签就寄下,以便进行追讨工作。因弟知如果全部版税能追到不下千元,同时我们亦将向百代追讨,则数字将超过万元也,将来收到版税,或分次汇下,或由令亲朱先生会同汇出,或由厚襄会同汇出,请你指定可也,来信请寄香港九龙尖沙咀星光行1112室柏灵顿音乐出版公司弟收可也。

此倩

近安

弟

李中民启

六月十六日

李中民来信外封,杨涌收藏,铁匠翻拍

李中民提到的令亲朱先生,即朱文清,金娇丽在1974年给辛上德的信中写道:“请你替我向她们了解一下朱文清(歌辛之侄)的地址,他和歌辛在港相处多年……”参考姚敏友人“纸飞机001186”在百度姚敏吧的留言,李中民本叫李厚袠,李家幼子,除“中民”外,还有“藕笛”“候笛”“沧浪”“清心”“西门”等笔名。查阅文献,李中民多与唱片业打交道,譬如:“抗战胜利后,孔雀唱片公司恢复了大中华唱片厂的名称,由中国资方李中民管理,但未能开工生产。”(《广播电视史料选编》之七,北京广播学院出版社,1989年,16页)黄霑的论文《时代曲南来香港》对他评价不低:“(香港)新唱片公司中较著名的是‘大长城’。这是南来的沪上作曲家李厚襄和他的弟弟李中民创办的。‘大长城’在成立初期,刚好填补了上海唱片公司停产空出来的市场,成绩颇有辉煌。”

这封信的来意很清晰,要拿到金娇丽作为陈歌辛遗孀最新签署的版权代理授权书。廿多年音讯睽隔,李中民突然提出这种要求,无论理由多漂亮,总得拿出一点诚意,他寄上了所谓5月新收到的一笔版税,廿五元四角港币。

抄本的底下有金娇丽的批注:“此信系李中民于1970.6,合另一信9.18刚寄来沪,并附两份授权书,我未回信。”9月18日并非这封信寄到上海的日期,而是李中民第三次给金娇丽写信的时间。那封信也有抄本:

陈太太:

这是第三次寄你的信,因为地址不对,连退两次,请你收信后即覆一信,因为在新加坡已收到了陈歌辛先生之版税约有港币四百元,是新加坡国家电台唱片公司付出来,因为住址不详,所以我不能向新加坡收取,以免耽搁在港无人收取也。

此倩

近安

弟

李中民启

九月十八日七〇

这次诚意十足,只要金娇丽回信,就能拿到港币四百元。金动心了,回信的时候字斟句酌地给自己戴上一张面具:

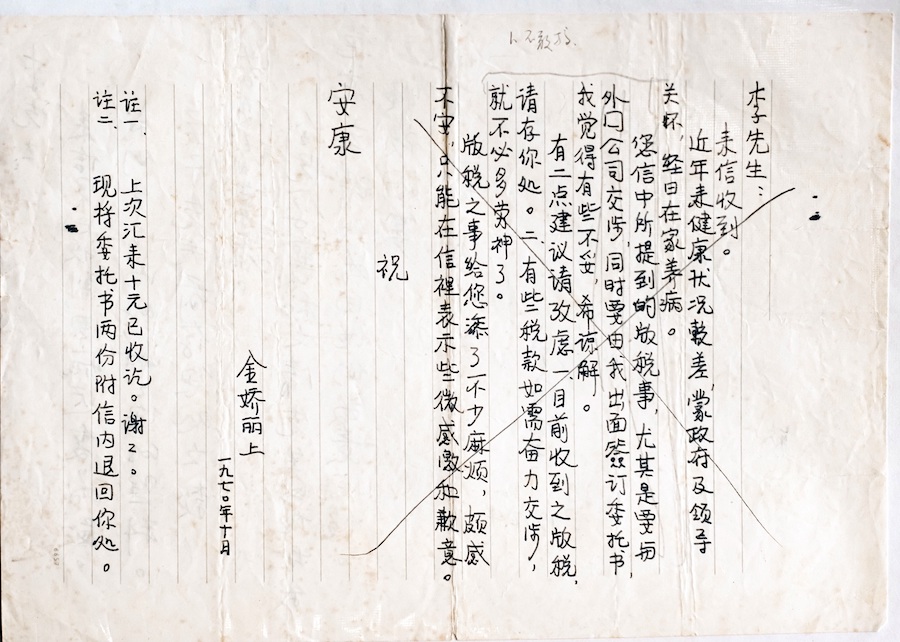

李先生:

来信收到。

近年来健康状态较差,蒙政府及领导关怀,经日在家养病。

您信中所提到的版税事,尤其是要与外国公司交涉,同时要由我出面签订委托书,我觉得有些不妥,希谅解。

有两点建议请考虑,一.目前收到之版税,请存你处。二.有些税款如需奋力交涉,就不必多劳神了。

版税之事给您添了不少麻烦,颇感不安,只能在信里表示些微感激和歉意。

祝

安康

金娇丽上

一九七〇年十月

注一:上次汇来十元已收讫。谢谢。

注二:现将委托书两份附信内退回你处。

1970年10月,那封打X不敢寄出的书信之底稿,杨涌收藏,铁匠翻拍

这封信她并未寄出。底稿清晰可见被打了一个巨大的“X”,顶上有铅笔写的“不敢搞”三字。局势不够清朗,但是版税的诱惑太大,两年后,她涉险另写了一封信:

李先生:

来信早已收到,因病迟复为歉。

我们生活尚好,谢谢您的照料。

关于先夫前存您处之款,若便请寄来。

令兄厚襄和文清先生的地址,我已忘却,请代为向他们致意问候。

顺祝合第

健康,一切安好。

金娇丽书于

1972.4

她这是明讨四百港币的版税。可是李中民后来的回信日期是1973年1月底,中间有惊人的九个月间隔,原因可以在她1973年8月12日给友人辛上德的信中找到:“由于李来信,正值文化大革命中(70年),我觉回信不妥,因此搁置了两年多。七三年一月我才回信……”

李中民的回信现存金娇丽的抄本:

陈太太:

你的来信今天收到,去年柏灵顿皇家音乐出版公司曾为歌辛先生作品之法律问题请教过律师,在四月份世界唱片工业保障协会在香港开会时,我也问过英国总会之法律顾问,但是没有下文,现在接得你的来信,我已把原信寄与柏灵顿董事长,叫他尽快回复,如果可以的话,我会把合约再寄一份与你,由他向百代交涉版税,这是一笔很大数目,而中国的各唱片公司,我会分别通知,叫他们来付版税,虽然数目不大,但每年也有数百元可收也,总之只要董事长认为符合法律程序,我决会全力支持你的,敬请放心,现在香港柏灵顿由内人兼理,没有多大问题。

此请

新年快乐

家兄厚襄嘱代候

李中民字

一月卅一日七三

李中民在信中表现得很天真,企图从中国大陆收取版税,仿佛陈歌辛(戴“帽”已十六年)的那些“黄色音乐”还在内地发行。李的妻子何露(名字出现在李写给徐德明的一封信中)当时任职于柏灵顿皇家音乐出版公司(Burlington-Palace Music Orient Limited),在文献里几乎没有印记,可能是一家借了外国招牌的夫妻皮包公司。

2月27日,金娇丽回信:“不知‘柏灵顿音乐出版公司’经您交涉后可有下文?其他方面可有少量版税交付?甚念!即使小数目,对我目前的经济状况都是必需的。”此时的金娇丽应该生活非常窘困,讨债的声音力透纸背,无畏而坚定。耐人寻味的是,她那声呼喊,李中民不到一个礼拜就听见了,回信落款是3月5日,推测当时沪港的邮政,南下远比北上(慢时几乎一个月)通畅。这封回信也只有金娇丽的抄本:

陈太太:

你的来信刚收到,恰巧家兄厚襄亦在,上星期柏灵顿要员都在香港,可惜你的来信迟了五天。为了歌辛先生作品公司方面曾向英国版权协会询查法律问题,回信是“在国内作品,均无版权。”但是厚襄在香港之作品,都有版税收取,所以我想凭这一条尚有办法补救。以前大长城时代之作品,有好多公司灌用,照例应当可以收取版税,所以为造成既成事实计,我当于最近设法嘱人灌几曲歌辛先生在港作品之旧作,向柏灵顿交付版税,同时附上授权书一纸,请签就寄下,明天会另函寄上合约,谋事在人。希望柏灵顿肯接受登记,方能有版税之保障也。

此请

近安

李中民字

三月五日

来自新加坡的四百港币版税迟迟不给,假设李中民是骗子,那么他的这封来信可谓图穷匕见,他要版权代理授权书。除了继续相信,金娇丽别无他法。3月15日的回信写道:“您寄来的授权书,我已签就并寄上,希望能有所进展。”随后的三个月,通信继续,却未提及版税。金娇丽在静候佳音的暗潮汹涌之下,差遣李中民当一名免费的香港代购。李中民在4月25日的回信里附了治疗关节炎的药片,又推荐名为Deep Heat的药膏。这封信因为无涉版税,被金娇丽留在身边。收到药物后,她在5月16日的回信里感激道:“药膏要是方便也请寄来。据说有种治疗类风湿关节炎疗效很高的名叫‘三蛇胆’的药,不知你处可有出售?若有望代买之。”接着笔锋一转,切入正题:“上次随信寄上的授权书,不知可有下文?甚念!希望能将交涉情况告诉我,如有困难,是否另有途径请关照。谢谢!”

李中民的确遇到了困难。回信如下:

陈太太:

五月十六日来信收到,近来心情甚劣,家兄五月初曾入医院一次,而现又入了医院。病况据医生说甚为严重,腰子不能起功用而且血液只有常人三分之一(五月份曾输了两次血)。现在只有政府医院之设备尚可勉医,必要时要送台北就医,所以弄得我覆食不安。

来信中三蛇胆是药酒,恐怕无法可寄,而且蛇胆是医眼睛,而不是医风湿,现只能邮包寄上药膏一支,是外搽用的,歌辛先生之版权事,俟我心境略好当为办理。

此请

近安

李中民

六月廿八日

1973年7月14日清晨五时许,李厚襄去世于九龙伊莉莎白医院(见《新明日报》1973年7月22日第五版),这恰巧也是金娇丽回信的日子:

中民先生:

接信后知厚襄兄病情严重,至为挂念,厚襄兄是歌辛当年故交,此时此刻我的心情是和你一样的。版税之事容当暂缓办理。

巧的是近有朋友辛上德即将去港,他也是音乐界人士,在港也会留一段时间,所以我托他来你处了解交涉情况,如蒙抽空接待。则感激不尽。

厚襄病情是否好转?请代问。

此致

近安

金娇丽书于

1973.7.14

这封信的底稿留有“彭金河 侨务组 外事处 每星期三”的字样,想来金娇丽当时已有前往香港解决问题的准备,彭金河应该是涉外机构的员工,每周三方便找他帮忙。可惜赴港之事落空,与此同时,金娇丽一直在等李中民的音讯。她在李氏来信的抄本的末尾批注道:“以上三封信于七三年寄来,以后无下文。”久等无果的她,那个念头的声音越来越响——自己好像上当受骗了。

李中民寄给金娇丽的代理协议将她的名字错写成金娇艳,杨涌收藏,铁匠翻拍

二

1973年夏,陈歌辛之友、作曲家辛上德移居香港(那里有他的直系亲戚)。金娇丽后来在1974年11月写给辛上德的信中透露自己夜访之前的忐忑内心:“虽然歌辛在世时我们曾有过交往,但以后由于种种原因,已是十几年没有往来了。您临行前我鼓足了勇气来找您,您虽然一口答应,我还是将信将疑。”

辛上德1973年回信,局部,杨涌收藏,铁匠翻拍

与李中民通信的这半年辰光里,金娇丽连一分钱版税都没拿到,她已经起疑了。在上一封写给李中民的信中,她委婉地表达了这层意思:“托他来你处了解交涉情况。”1973年8月1日,辛上德给金娇丽匆匆回了他抵港之后的第一封信,内容简短,道歉占了一半,为回复之迟,为行前不曾与陈钢夫妇道别。涉及版税的只有这部分:“李厚襄在我们到港前已去逝。版税之事不能随便委托他人办理,港地人情淡薄,社会非常复杂,还好我在港地有不少很有地位的朋友,都是父亲或者哥哥的好友,因他们是有地位,去见他们,尤其是委托他们给你办理版税之事,就不能过急,得慢慢来,总之一有眉目我就会去信详告。请耐心等待一个时期。”

同月12日,金娇丽回了一封长信,过半篇幅是在追溯她与李中民的书信往来。“此后情况就愈来愈不妙,从一场千元、万元的收入逐步化为乌有,这里面原由我也实在搞不清楚,看来最清楚的还是李中民(李厚襄已死)……”她写到这句的时候,明显带了情绪,“对于李厚襄我还有所信任,对李中民,我就很不了解了”。内心之矛盾,一方面说:“我的事你也不必过分挂在心上。你还有你自己的事要办。”另一方面洋洋洒洒写下更多嘱托,信末又添了一长段备注:

歌辛作品,皆为解放前之旧作,在香港百代公司、大长城唱片公司等所录唱片。

作品名字大多是用笔名。当时歌唱者是演员龚秋霞、陈娟娟等人,若能遇到她们,约能告知(长城影片公司)。

信寄出三个月回音全无,按捺不住的金娇丽于11月19日又补了一封:“您在港不知是否居半年左右,然后去马来西亚,现在已经过去将近四个月,我不免有些着急。”她担心的是:“我给李中民的亲笔合同,不知他会作什么用途?自他哥哥李厚襄过世后他从未来过信,我很不放心。”她说了许多设想,归根结底:“我是否能索性委托你办理?这样可以使我安心些,当然对你不无麻烦。”

辛上德的回信让人读了七上八下。先是安慰:“如果我返马手续办妥也不要紧,为将你所托之事办得有些结果(无论成与否),都会给你一个详细答复。”再泼冷水:“港地是个十分复杂尖锐的环境,大大小小的骗子无奇不有……您给李的弟弟的亲笔合同,看来太轻易相信其‘弟弟’了。”第二个弟弟多了引号,辛上德似乎假设了两种骗局:一、李中民行骗;二、有人冒充李中民行骗。信末,他承诺:“您的事该如何进行和办理,待我们和律师研究后,再告诉您。”

这封信没有落款时间,应该书于1973年11月底,因为金娇丽的后续回信发生在12月6日。信中,她补充了版税悬念之缘起:“1950年回国前夕歌辛曾拜托李厚襄代收香港百代、大长城等唱片公司版税。文化大革命前夕李厚襄来信,请我们找百代公司会计汪小姐收取版税,当时因经济上无此需要,后来连地址也遗失了,就没有联系。”在杨涌先生收藏的这批金氏遗物中,并没有李厚襄来信的原件或抄本。

12月28日,辛上德写信告知事态进展:“1 通过有关朋友,和陈娟娟通过电话,然后又知道姚莉任职于百代唱片公司。2 和百代取得联系后,他们非常热情,过些时候百代会直接去信给您。3 百代已明确指出:李某人根本没有和他们联系过有关歌辛的稿费事。4 他们希望您设法将以前所有签过的合同即寄来给我,或直接寄给他们:地址是九龙尖沙咀星光行1517室刘焕苹小姐收(是姚莉小姐指定她和您或我联系的)。5 建议您将一些证件之类的东西寄来,亦可直接寄给她们。6 她们一致表示待您的信或(合同证件等)寄来后一定负责给您详细搞妥,该付给您的稿费,如查到,一定会付上寄去给您的……”

金娇丽读完来信大抵是喜忧参半,心情和李中民其人其事一样复杂。所幸版税还存在百代,除了感谢跑腿的辛上德,姚莉的功劳也不小。她在旧上海唱过陈歌辛写的时代曲,应是一个念旧之人,凭着歌坛地位以及在香港百代的监制职位跟公司打了招呼,不过公事公办,付钱的前提是金娇丽能够拿出陈歌辛与百代唱片之间的业务合同,再提供她家属身份的证件,两者缺一不可。参阅金娇丽1974年1月9日写给百代会计刘焕苹的书信底稿,她在1月初收到了刘焕苹代表百代的回信,要求她提供上述证物。

出示合同的要求貌似合理,实则荒唐。百代方面既认可自己使用了(唱片再版或老歌新唱)陈歌辛的作品,则百代必然曾获陈歌辛授权,而且作品尚在版权保护期(起码是作者死后五十年)内,就理应支付版税,否则,相当于百代宣称自己未经授权灌录唱片。

就这样,弱势的金娇丽当年被如此霸道的理由卡了脖子,她在给刘焕苹的回信里很为难地写道:“您问及的证件事宜,由于当年歌辛和我归国前,对稿费看得较淡,只是随意委托李厚襄先生办理,以后我们一直未过问此事,也从未收过稿费,至于合同副本,一方面歌辛已死,另一方面事隔经年,不知是否有,或者已经遗失,总之是我找不到了。”她只有旁证:“我这里所保存的李中民先生来信及授权书副本,虽谈不上是证件,但可能有些用处,因此我就依尊嘱寄辛上德先生处,供参考。”

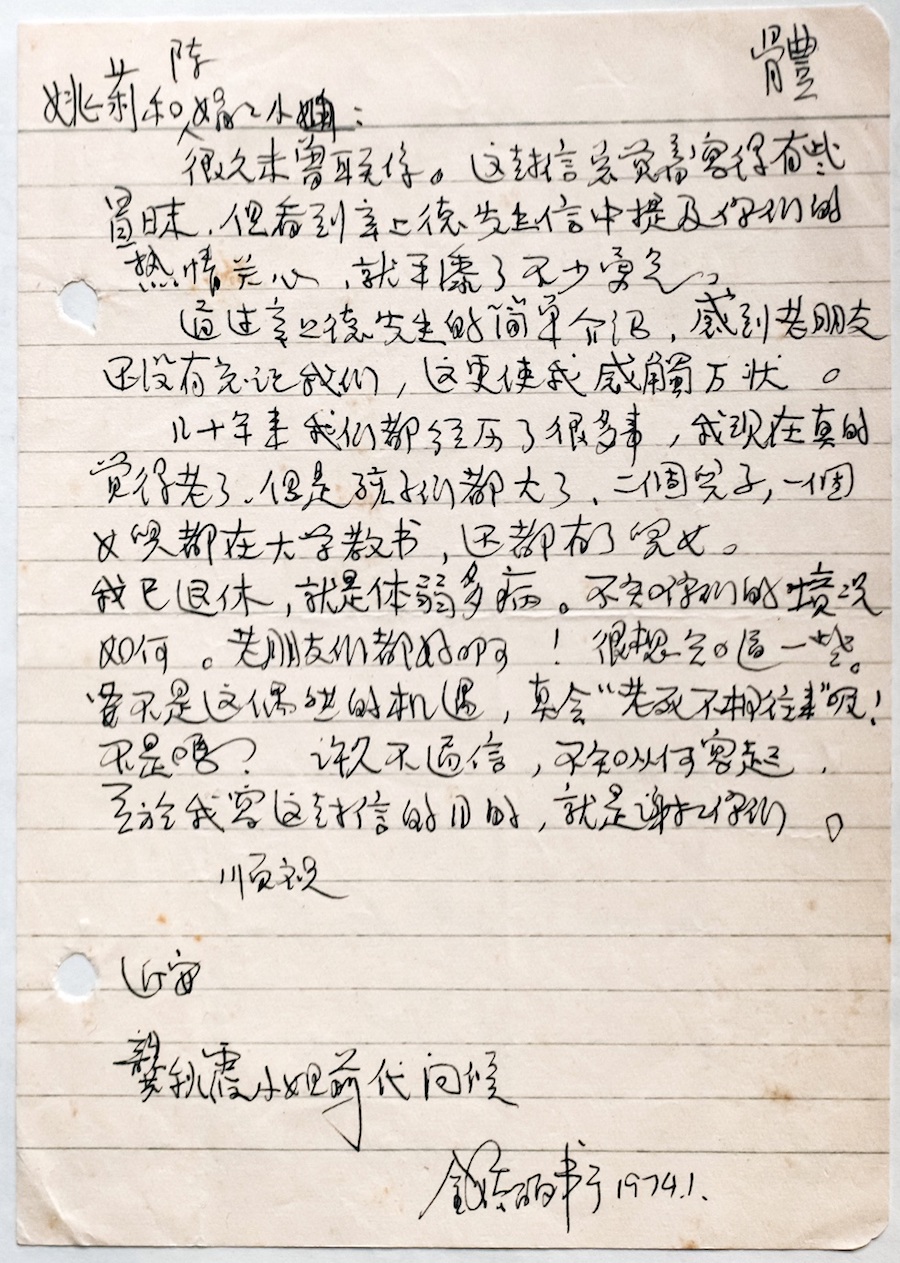

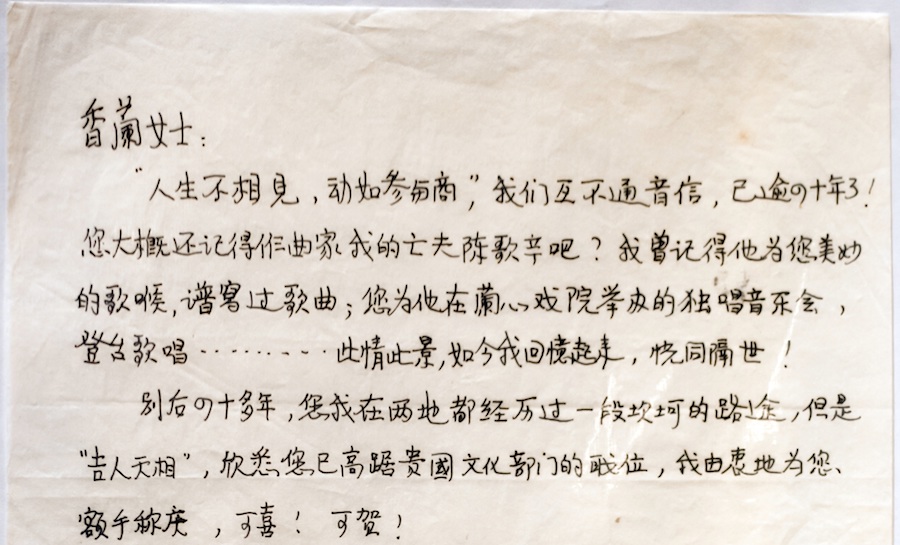

同时另起一封信,给故人:

姚莉和陈娟娟小姐:

很久未曾联系你。这封信总觉着写得有些冒昧,但看到辛上德先生信中提及你们的热情关心,就平添了不少勇气。

通过辛上德先生的简单介绍,感到老朋友还没有忘记我们,这更使我感触万状。

几十年来我们都经历了很多事,我现在真的觉得老了,但是孩子们都大了,二个儿子、一个女儿都在大学教书,还都有了儿女。

我已退休,就是体弱多病。不知你们的境况如何。老朋友们都好啊!很想知道一些。要不是这偶然的机遇,真会‘老死不相往来’呢!不是吗?许久不通信,不知从何写起,至于我写这封信的目的,就是谢谢你们。

顺祝

近安

龚秋霞小姐前代问候

金娇丽书于1974.1

金娇丽1974年1月给姚莉书信之底稿,杨涌收藏,铁匠翻拍

信附在1月9日写给辛上德的长信里,请他转交。金娇丽对他坦言:“现在问题是如无歌辛手签合约,是否有其他办法?是不是能够索性委托你来办理?”

不久,金娇丽收到刘焕苹的第二封来信,内容不详,但在金娇丽5月8日给辛上德的信中留了踪迹:“一月十七日就收到她的回信,看来由于没有歌辛的亲笔合约,有些阻碍,所以回信说要等总经理从星加坡回来后才能决定,并说如有进一步消息,会及早通知我,至今已是五月份了,还是杳无音讯……”上海此时局势生变,金娇丽写道:“运动正在稳步深入取得很大成就,工农业生产、社会生活都很正常,呈现出欣欣向荣的景象。近日银行人员还来宣传对外政策,鼓励争取外汇的意义。”她把这些改观当补品吃,或者说,安慰自己。她在11月5日给辛上德的信中有如此觉悟:“歌辛虽亡故,但他的作品仍在使用,家属的利益应该是不可剥夺的。”也清楚百代方面:“总经理未必会离开公司的立场来理解一个家属的申述,而刘小姐虽热心,但作为公司的雇员,也是无能为力的。”近乎残酷的自省成了她消极等待刘焕苹回信的原因之一。12月10日,辛上德在给金娇丽的回信中也表现出相似的无奈与疲累:“你的来信收到,内心深感不安,没有给你办成所委托之事。香港这个尖锐、复杂、人情淡薄的社会,什么事都得讲‘证明’(当时歌辛的合约证明),如果有这份东西,早就解决了,而投诉于法律,更需要这份东西,没有它,法律上根本就不成立。”

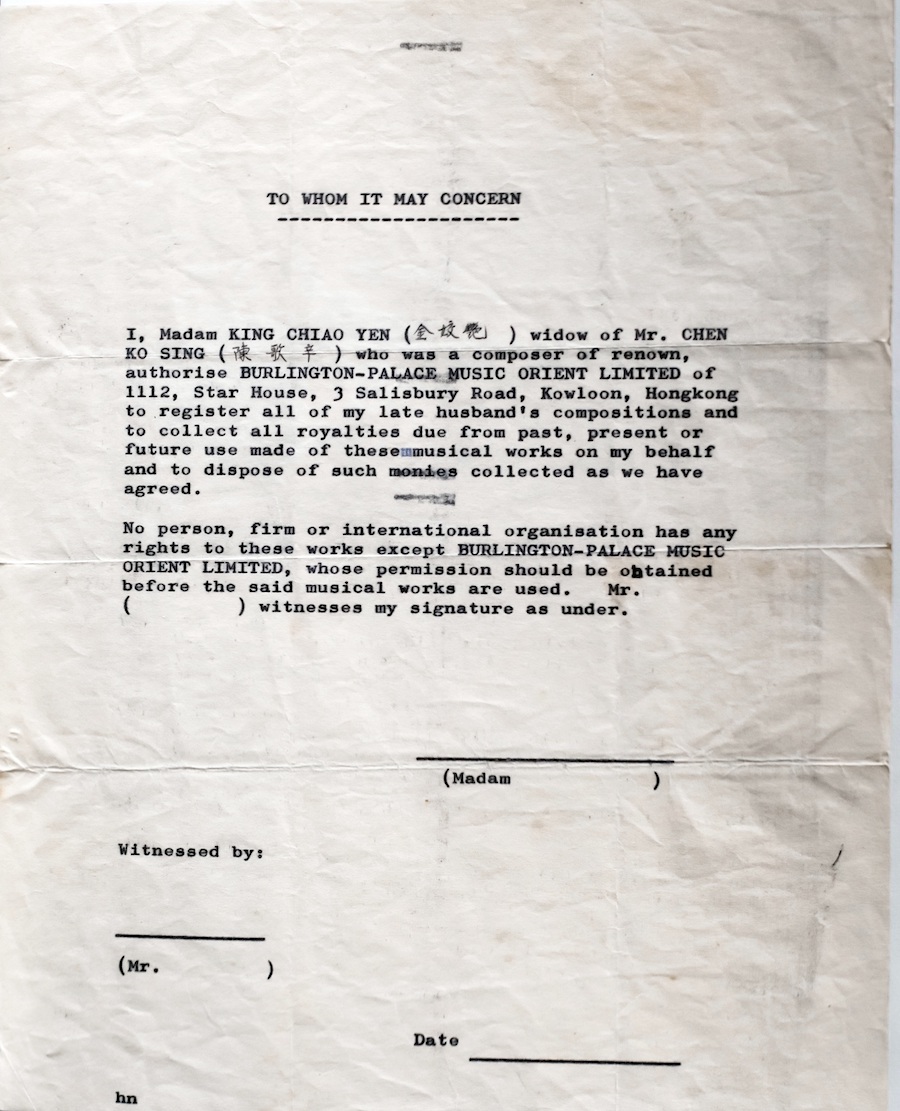

忙了几年,版税之事再度退回原点。金娇丽的追讨工作被迫进入一段漫长的冬眠,好在陈歌辛的摘帽问题终于解决。在金氏遗物中有一份盖了红印的平反证明:

根据中共中央(1978)11号文件,关于全部摘掉右派分子帽子的通知,已于一九七八年五月廿六日宣布摘陈歌辛的右派分子帽子。

上海市第二劳动改造管教总队

1978年7月14日

陈歌辛摘帽文件,杨涌收藏,铁匠翻拍

1978年6月25日,金娇丽收到辛上德从香港寄来的食品邮包一件,隔天她开始草拟回信,于29日寄出。她写道:“今年年初,王小琳由港来沪,见到我儿小辛,并带来您给我的口信,说是关于歌辛版税事,最好我能亲自去港一行云。”小辛即陈钢,在几封家书里有这个昵称。金娇丽接着向辛上德介绍国内拨乱反正之近况,谈及亡夫的摘帽,她说:“我全家大小都为之称幸,从今以后,可扬眉吐气,振作精神做人了。大儿陈钢过去的‘梁祝’作品全国已重再广播,新作曲作品也不断发表,小儿陈东多年来幻想转入合唱团屡屡碰壁,前几个月,已蒙‘拔尖’,正式转入‘上海乐团合唱队’,并充当朗诵主要角色。在这次‘上海之春’恢复演出中,都有他们兄弟俩的一分。”

“上海之春”创办于1960年,1966年办完第七届后停摆,1978年恢复,查阅“上海之春国际音乐节”官网,在第八届的节目单上可见陈东朗诵的《黄河大合唱》,以及陈钢参与创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。“这种可喜的事,想您知道后,定也为他们额手称幸,”金娇丽写道,“至于我个人,我同样也为局势清朗而心情舒畅,决心想把歌辛的版税事,不论成败得失,弄出一个结论,以了此悬念。不过,如不仰仗您的大力,我只好望洋兴叹,无能为力”。她又堆砌了许多感激与溢美的词句,然后写道:“我直率告诉您,按目前这里情况,‘我亲自去港’是一桩办不到的事,一是因我没有直系亲属在港,政府不会让我去;二是如说为了交涉亡夫版税为国家争取点外汇为理由,但我一时又提供不出有说服力的证明文件,因此徒叹奈何。不过我想知道,您建议我最好赴港一次,其原因到底是什么,望您把经过情况详细告知我。”她还是放不下李中民:“他这种行径,不免使人猜疑,不知他葫芦里卖的什么药,我希望您能探悉一个究竟,明了这事的真相,以便考虑对策。”所谓对策,大概是寄希望于李中民持有陈歌辛与百代公司的合约或合约副本,否则何苦再寻麻烦。

7月7日,辛上德回信道:“恰好最近有一位叫徐德明的,是认识李厚襄、李中民等人。徐先生是吹口琴的,他在本月中旬将去上海探亲。我们已尽量说服他去上海时一定去拜访您。”信末,辛上德还抄录了从徐德明处问到的李中民的新加坡地址。

参考陈国勋2003年为《口琴艺术》写的《徐德明简介》,徐1929年生于上海浦东,1947年赴港从事电影音乐制作,1979年移居檀香山。1984年9月2日的《新民晚报》在第二版刊文《留支乐曲在家乡——记美籍华裔口琴家徐德明》,写他:“一九四七年,为了谋生,他来到香港当了汽车喷漆工……五年前,徐德明移居美国檀香山,专职从事口琴技艺传授和演奏。”

1984年徐德明衣锦还乡,在上海办了音乐会,还上电视台录制节目,1978年的回沪纯属私人行程。那年夏天,金娇丽在上海见到了徐德明,她在1979年写给姚莉的信中提了一笔:“去年曾听徐德明告知说:‘姚敏先生逝世前曾透露,在汇丰银行有歌辛的巨款版税存着。’”

热心肠的徐德明后来还把李中民于1980年1月22日写给他的信笺寄送金娇丽。信中,李中民这样向徐德明解释:“陈歌辛太太版税事,EMI一直不肯付,如果EMI肯付版税会在五十万元港币以上,现在只有托百灵顿皇家音乐公司向其他小公司去收,我遇到Coupland时候一定会向他提出。”

李中民1980年写给徐德明的信,谈及版税之事,杨涌收藏

看起来,李中民与百代公司,在各自面对金娇丽时都在踢皮球。至于李中民的葫芦里到底卖的什么药,仍是无解之谜。

三

1979年11月30日,金娇丽写了一封长信给姚莉。起因是:“最近EMI公司的王福林先生也证明有歌辛版税存在汇丰银行。可喜的是,他说只须我寄一些有关我是陈歌辛的妻子的证明去,似乎这样就可拿到这笔版税了。这消息又引起了我多年来渴望着的希望!我将努力去办证明,但若您和其它老朋友肯根据我寄上的我们夫妇照片代为作证可行的话,你能作证吗?”

她在上海已有行动:“我到中国银行申请协助取回此款,但中国银行要我告知是何年何月何名何号码存折后才能代查,我因不知,只好作罢。今来信要求您几件事,烦请大力协助。第一,这笔汇丰银行的款子,不知您能否查出何年何月何名何号码存折?”又说:“想麻烦您了解一下,有关歌辛的作品有哪些歌曲?是哪位演员所唱?还有歌辛的作词作曲?他的名字有陈歌辛、陈昌寿、林枚、戈忻。如果查到这些时,也是一个根据,过去不论在祖国的上海或在香港,和唱片公司都是有合同的,73年EMI唱片公司的刘焕屏小姐(当时她做会计,现听说到别处做经理去了)来信也承认百代从大陆搬至香港时遗失了不少合同,问我可有付本,若有他们就给付清,无奈合同早已遗失。刘小姐过去甚关心此事,不知您还能找到她帮忙吗?”

姚莉应该是帮忙了。一个月后,金娇丽从百代香港收到一笔版税,她称汇款人“陈经理”,在1980年1月5日的回信里她写道:“目前收到您的来函;汇款亦于元旦前收到,在此谨表示感谢!关于陈歌辛先生的版税,我记得他在港期间除用‘陈歌辛’的名字外,尚有‘陈昌寿’、‘林枚’、‘戈忻’等笔名。为此我想劳驾陈经理有便再进一步查阅,是否有遗漏的版税?”

在1985年7月4日金娇丽写给黄志炜的信中,记录了她收到的这笔版税的数目:“于1979年十二月曾收到EMI最后一笔版税港币683.36。”按当时汇率,折算人民币在两百元出头,几乎是老百姓大半年的收入。不过与她追求的五十万港币天差地别。“最后一笔”说明在1980年至1985年7月这段辰光,百代没有继续向陈歌辛家属支付版税,这也是让人迷惑、前后矛盾的一招。

以金娇丽为首的陈氏家属一直没有放弃在版税这个层面讨要一个公平,正如他们为陈歌辛平反,哪怕摘“帽”达成,还有许多的消毒去污工作要辛苦。在金氏遗物中留存了大量的申诉材料、机关证明以及个人档案。譬如这份公证书的底稿:

申请公证人金娇丽,女,生于1917年11月3日,上影乐团工作,现已经退休。在1934年与陈歌辛结为夫妇,育有长子陈钢、次子陈铿、三女陈丽、幼子陈东四人。陈歌辛已于1961年1月25日病故。陈歌辛生前在香港EMI百代等唱片公司拥有大量版税未取,今因长子陈钢赴美讲学,将经香港回国,特授权于陈钢洽办遗产事宜。

1.在此特证明陈钢确系陈歌辛之长子

2.在此特证明陈歌辛已于1961年1月25日于安徽白茅岭农村长乐分场病故

代申请人

金娇丽

1981.2.23

1981年,哪怕陈钢代母赴港交涉,版税问题依旧未能解决。

同年5月5日,金娇丽给李香兰写了一封长信,核心内容如下:“最近,黎锦光先生将有日本之行,我曾托他代我向您问候,并拟请求您百忙中为我就上述情况出点主意,以及代为向过去胜利公司的有关方面,取得联系,设法能追索一点歌辛的版权酬金。”说得更直白点,黎先生要去日本,而日本的胜利公司用了不少陈歌辛的作品,请李香兰像姚莉处理百代问题那样跟胜利公司打一声招呼。

金娇丽写给李香兰的信,局部,杨涌收藏,铁匠翻拍

李香兰帮忙了吗?此事在金氏遗物中没有下文。

四年后,一潭死水的版税悬念起了涟漪。金娇丽收到所谓柏灵顿音乐出版公司员工黄志炜的来信,由于金氏遗物中没有这封来信的原件或抄本,我们只能从金的回信中推断发生了什么。线索如下:“今悉柏灵顿音乐出版公司提出歌辛之版税委托该公司之事……鉴于贵处来信涉及歌辛之作品,如‘玫瑰玫瑰我爱你’‘初恋’‘可爱的早晨’‘永远的微笑’等作品均为解放前于上海百代公司所录。其它也有大部分作品约于香港录制。如这类作品由柏灵顿重录制的话,那就有可能是接到我的委托书后所录,但分文稿费未得,今岂有渔翁得利之理……至于您所摘录陈歌辛先生作品的出版年份,有待查考,待查明后即奉告。”黄志炜的来信应该提到“柏灵顿”重录过陈歌辛的作品,近期还有类似的计划,所以来信打听原作的出版年份,这种行为似乎还找了一个合法的理由——“柏灵顿”有委托书。由此,金娇丽发现了回望李中民迷之操作的一种新角度:李中民主动与陈歌辛的遗孀打交道,是为了拿到重录作品的合法授权。无论这种假设是否成立,李中民都欠金娇丽一句解释、一声道歉。

可惜在杨涌先生收藏的这批金氏遗物中,这封写给黄志炜的长信是一个戛然而止的句号,陈歌辛的版税悬念似乎定格在了1985年7月4日。后续发展不详,我只清楚,陈氏家属最终与百代达成了某种和解。

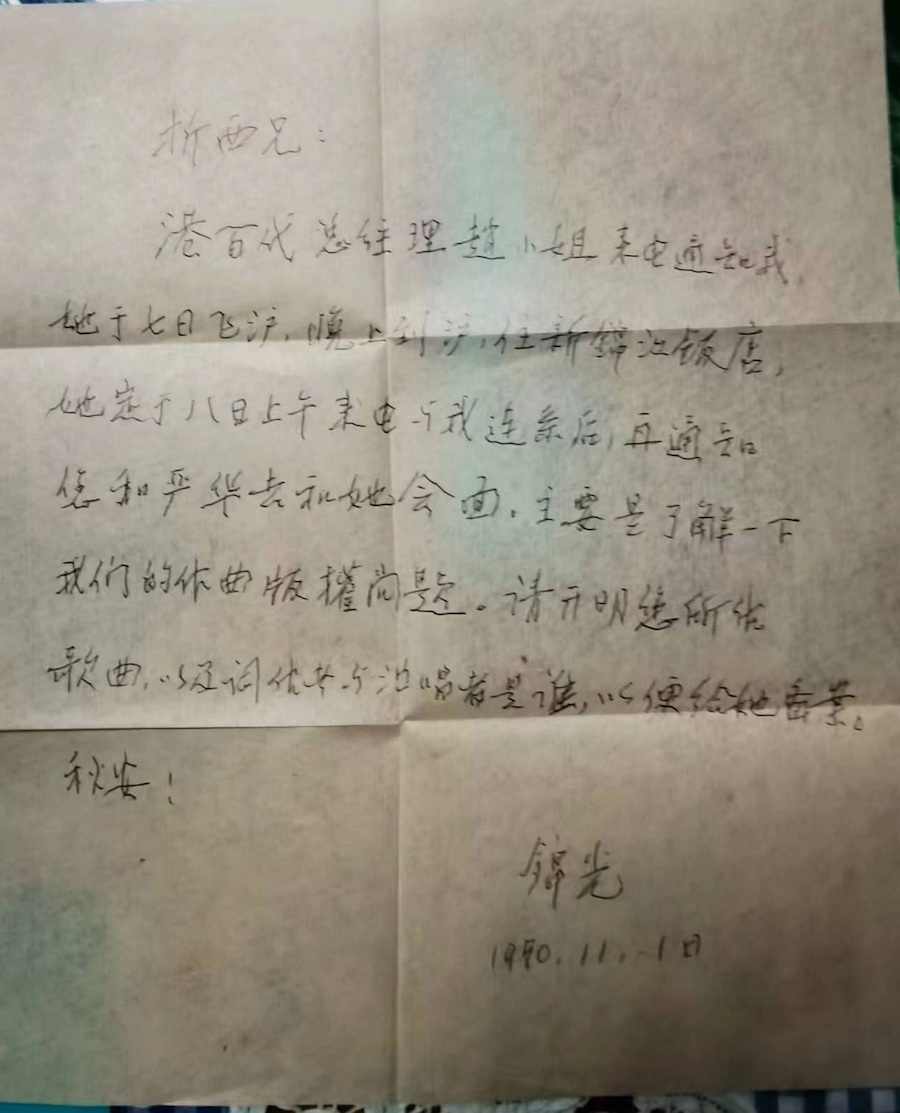

故事在1990年迎来了一个明媚的转折。百代香港公司中文部的赵月英(Teresa Chiu)女士为筹备《百代·中国时代曲名典》的系列唱片,带了香港团队北上拜访那些留在大陆的时代曲名宿,或他们的家属。此行之目的记录在两位时代曲大作家的通信中:

折西兄:

港百代总经理赵小姐来电通知我,她于七日飞沪,晚上到沪,住新锦江饭店,她定于八日上午来电与我连系后,再通知您和严华去和她会面,主要是了解一下我们的作曲版权问题。请开明您所作歌曲以及词作者与演唱者是谁,以便给她备案。秋安!

锦光

1990.11.1日

黎锦光给严折西的信,严半之供图

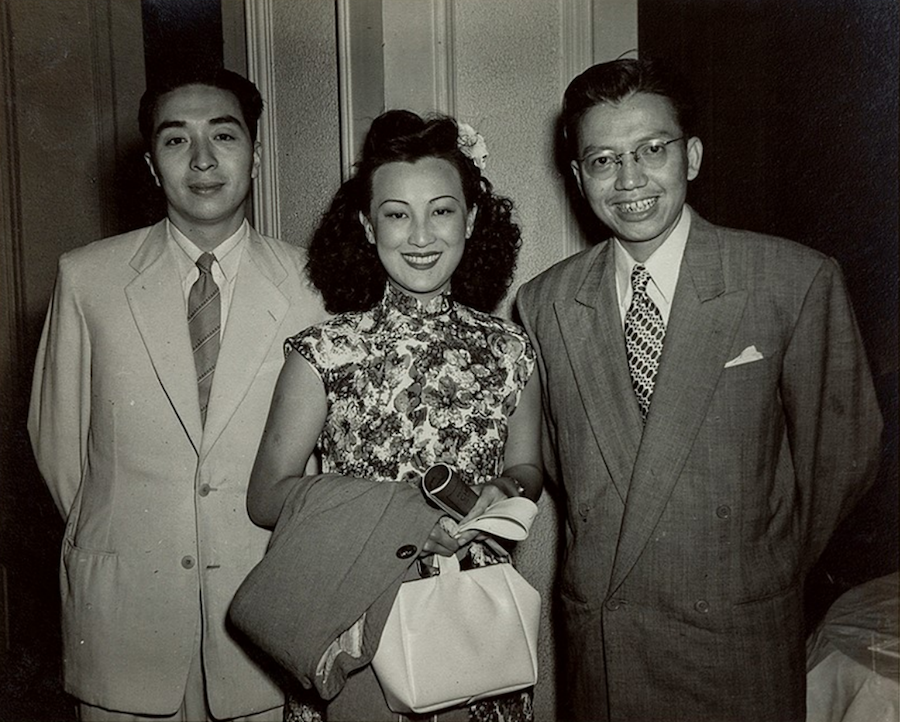

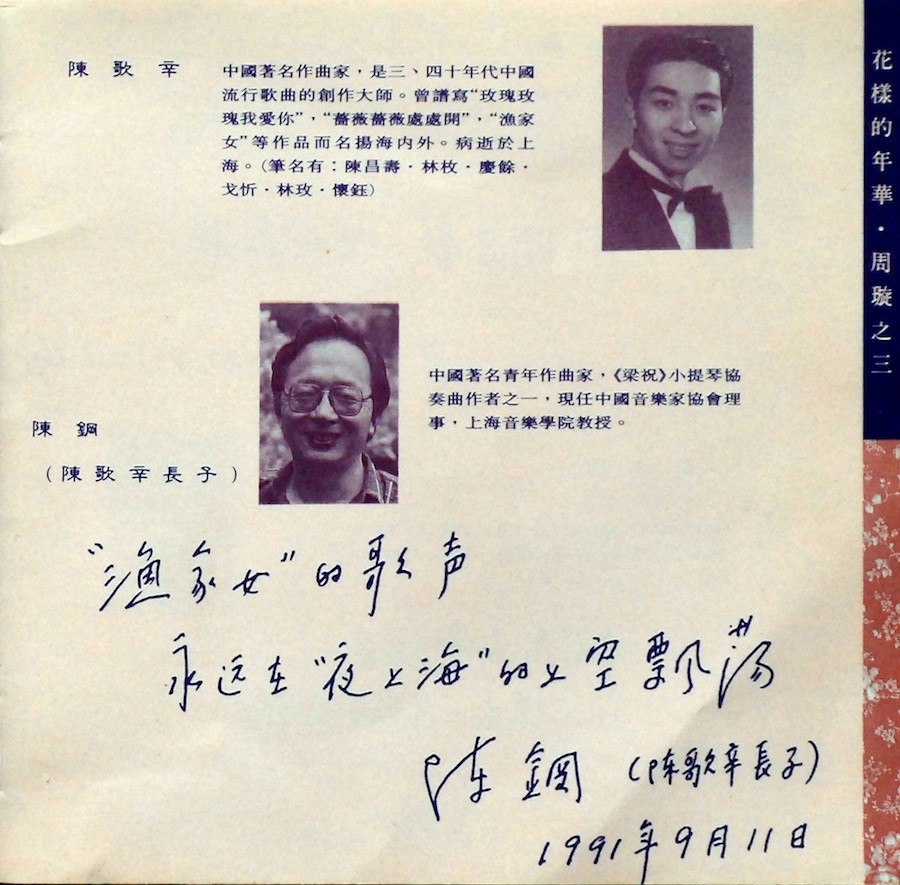

这封信目前由严折西的幼子严半之保存,说明当时黎锦光是“中国时代曲名典”项目的上海联络人。严半之先生还给了我两组老照片。一组是1990年11月8日在新锦江饭店聚餐的留影,席间九人,黎锦光、严折西、严华各带了一名家属,赵月英的形象酷似靳羽西。陈歌辛的家属缺席,原因不明,但是次年9月11日,赵月英一行见到了陈钢,后者为《百代·中国时代曲名典》的周璇专辑写下寄语:“‘渔家女’的歌声,永远在‘夜上海’的上空飘荡。”其中含了周璇首唱的两首时代曲杰作《渔家女》《夜上海》,作曲皆为陈歌辛。

陈歌辛(左一)旅港时期与周璇合影,摄影佚名

《百代·中国时代曲名典》封面之一,严半之供图

1990年11月8日,时代曲元老们在新锦江重聚,左起:黎芳、黎锦光、严折西夫妇、赵月英、严华夫妇,严半之供图

陈钢代替父亲为“名典”系列写寄语,严半之供图

严半之记得,1990年11月8日在新锦江饭店是其父与赵月英的首次会面,赵女士介绍了整个项目,歌曲授权需要签署合同,有版税。第二次会面是1991年9月12日在严家旧宅(南京西路1451弄17号,今静安嘉里中心),当时赵月英带了几十份歌曲授权合同让严折西签署,随行的香港摄影师(用的是尼康当年最顶级的全自动对焦F801,他见严半之用Fujica机械相机拍他,露出诡异的笑容)为严折西拍的照片后来用在了周璇专辑的内页。和陈钢一样,严折西也为那本内页题写了寄语。这应该是赵月英当年寻访时代曲元老的标准操作,所以百代香港公司必然与陈歌辛的家属签署了最新的授权合同,此时,距离陈歌辛去世已有三十年。一年后,中国正式加入保护著作权的《伯尔尼公约》。

四

今年9月19日,是陈歌辛的一百一十周年诞辰。要客观评价这位时代曲巨星是非常困难的,他过于复杂,在过往的历史中,人们倾向于只看他的某一面。太平洋战争之后,日本人认定他是共产党,抗战胜利之后,国民政府认定他是附逆,这两次认定都给他带来了牢狱之灾以及更深远的历史问题。仿佛变色龙,他的底色让人琢磨不透,而他的灵魂一直不合时宜。

1944年,陈歌辛接受《翰林》杂志的专访,谈及李香兰的歌艺,他吐槽道:“不要以为我把她看作一个职业的歌唱家。我相信她的音乐会的听众与其说是音乐会的听众,毋宁说是一群影迷。”当时上海人民还活在帝国主义的阴影之下,记者打圆场说:“音乐爱好者也不在少数吧。”岂料陈歌辛的嘴巴张得更大,他说:“我以为很少,真正的音乐爱好者很少。”又说:“我从来不想抹煞任何人的好处过,我只说不能把李香兰当作职业的歌手看罢了……最初她见我时说她是唱大歌剧的最高的华丽的女高音,我发现她不是,随即讲了些关于华丽女高音和大歌剧的话,再加上一句干脆的结论:‘你不是Coloratura Soprano’……”(《翰林》1944年第一期,22、23页)

回望陈歌辛,他的身上有一种不合时宜的浪漫,浪漫得让人心碎。他一直没有放弃创作,哪怕是在白茅岭农场,白天干重体力劳动,他还在坚持写歌。这时期的作品连同他写的家书,金娇丽都妥善保存,仿佛在编图书馆索引卡片,每封家书的信封上都有她娟秀的字迹,写清楚收到的日期、这是第几封。

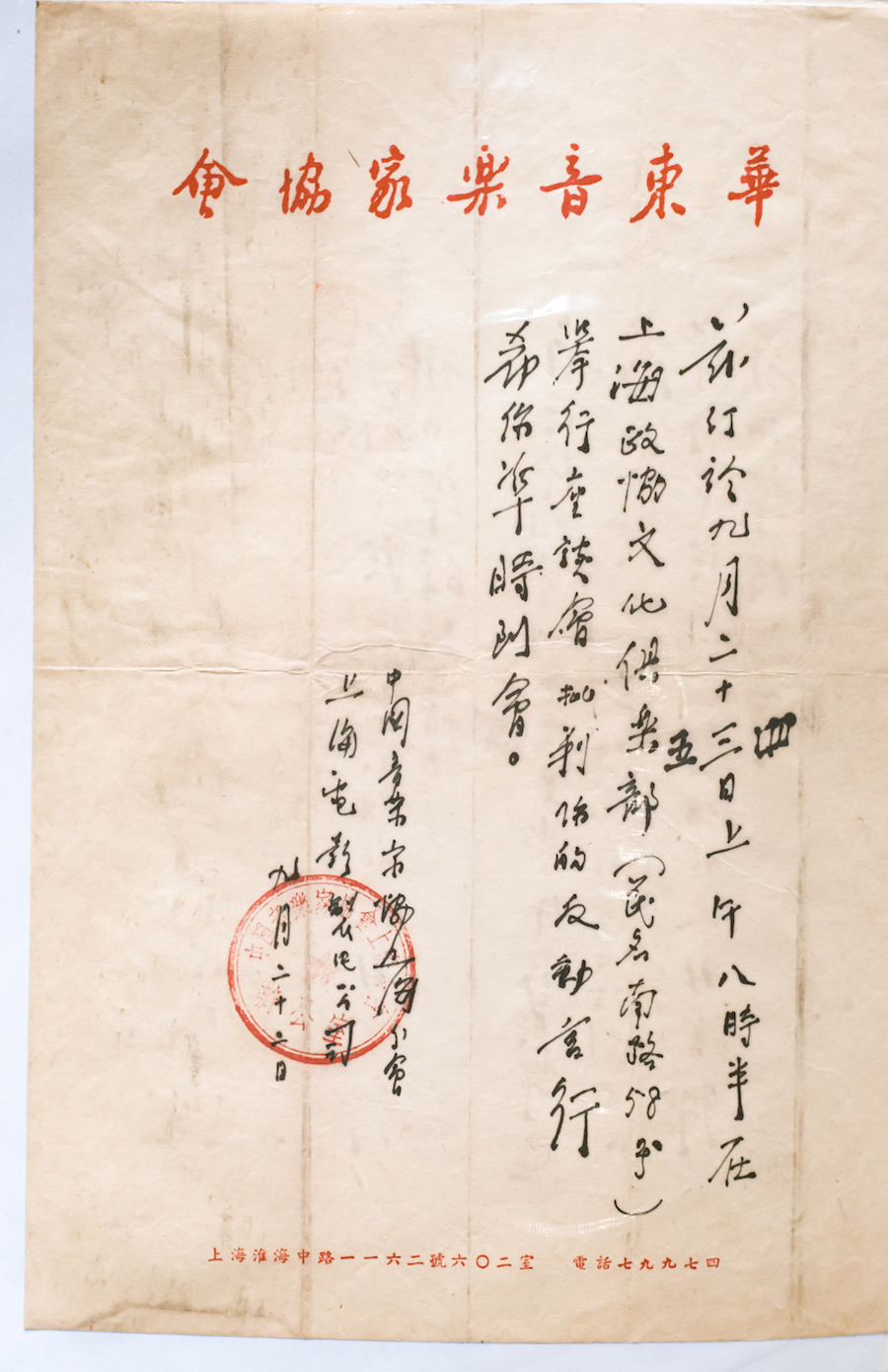

在这批金氏遗物中,还有一封中国音乐家协会上海分会、上海电影制片公司于1957年9月22日联署的通知书:“兹定于九月二十三四五日上午八时半在上海政协文化俱乐部(茂名南路58号)举行座谈会……希你准时到会。”

改变陈歌辛命运的那次座谈会,杨涌收藏,铁匠翻拍

这次座谈会彻底改变了陈歌辛以及他所有作品的命运。会议内容在同年9、10月的《解放日报》有大量的回声与发酵,让我对陈歌辛,更对那些发言的文化名人产生了极大的困惑。

时至今日,我依旧无法看清楚陈歌辛,我只清楚,他为中国流行歌曲做出了极大的贡献,这一点,毋庸置疑。