关于苹果 CarPlay Ultra 的两种截然不同的叙事,几乎在同一时间展开。

一方面,是来自 The Verge、Top Gear 等媒体的首批评测。在体验过阿斯顿·马丁 DBX707 后,各家媒体几乎都对 CarPlay Ultra 的实际表现给出了正面评价,认为其体验无缝、功能强大,是苹果车载系统的一次重要飞跃。

另一方面,则是《金融时报》所揭示的、冷峻的商业现实。报道指出,梅赛德斯-奔驰、奥迪、沃尔沃等一众曾被视为 CarPlay Ultra 合作伙伴的汽车巨头,公开表达了对苹果这场仪表盘革命的抗拒。

▲图片来自:The Verge

一个在产品体验上备受赞誉的理想座舱,却在商业世界上遭遇了如此强大的逆风。这背后,究竟发生了什么?

要回答这个问题,我们首先需要回到原点,深入看看 CarPlay Ultra 在真实世界里的体验,到底是什么样子。

来自苹果的一次车机革命

一个有趣的问题是:为什么是刚投入巨资自研了新系统的阿斯顿·马丁,第一个拥抱 CarPlay Ultra?

这并非技术上的妥协,而是商业上的清醒。

阿斯顿·马丁的说法是,这是对核心用户需求的直接回应——客户点名要。该品牌表示,对于拥有多辆豪车的车主,CarPlay 提供了一种跨品牌的「熟悉感」,极大地降低了他们在不同车辆间切换时的学习成本,开哪辆都顺手。

在实际体验中,这种「无感」的整合贯穿始终。

▲ 图片来自:Motor1

车辆启动后,系统会即时唤醒,屏幕上会浮现出类似于设置新 iPhone 时的「Hello」欢迎语,几乎让你感觉不到它的加载过程,仿佛它就是这台车与生俱来的原生界面。

The Verge 提到,当需要调整原车独有的高级音响设置时,并不需要退出 CarPlay,原生的设置菜单会以「弹窗」的形式,无缝地出现在 CarPlay 环境中,用完即走,最大化地保证体验的连续性。

▲ 图片来自:The Verge

这种双向的深度整合,还体现在物理按键的交互上。Motor1 指出,当驾驶员按下中控台上的辅助驾驶关闭按钮时,CarPlay 界面内会同步弹出通知,确认该功能已停用,这证明了车辆与系统间的信息是实时互通的。

▲ 图片来自:Motor1

仪表盘的革新,是此次升级的重头戏。它提供了类似 Apple Watch 表盘的切换逻辑,用户可以通过方向盘上的按键,在阿斯顿·马丁标志性的「双圆盘」经典主题、苹果风格的极简线条,或是全屏地图导航等多种模式间自由切换。

▲ 图片来自:The Verge

▲ 图片来自:The Verge

苹果的细节也体现在细微之处。Top Gear 发现,当他们连接上自己英区的 iPhone 时,系统会自动将温标从华氏度切换为摄氏度,甚至连「收藏夹」的单词拼写,都从美式的「favorites」变成了英式的「favourites」。

▲ 图片来自:The Verge

当然,这套刚刚问世的系统也并非完美,目前体验到的都还是 beta 版本。Motor1 在测试时就发现,CarPlay Ultra 能够在较新的 iPhone 15 上运行流畅,但在仍受支持的 iPhone 13 Pro Max 上,却出现了「令人难以忍受的卡顿」。

而在合作模式上,苹果展现了前所未有的灵活性。

据报道,车企整合 CarPlay Ultra 并不需要向苹果支付授权费,只需承担自身的整合开发成本。苹果提供的,更像是一个「工具箱」或「空白模板」,由车企的工程师团队,根据自身品牌调性和车辆功能,来填充和定制最终的呈现效果。

▲图片来自:The Verge

从技术原理上看,CarPlay Ultra 也并非许多人想象中的「入侵车辆数据」,它更像一个能力极强的插件,融合了手机镜像、车辆本地信息(如车速)的苹果化呈现,以及允许原生功能(如倒车影像)穿透到 CarPlay 界面的三种技术。

一个关键事实是:CarPlay Ultra 并不访问车辆核心的 CAN 总线网络。它只是被动地接收车辆「喂」给它的信息,而非主动深入系统内部。在数据上,车企与苹果划出了一条清晰的安全界限。

阿斯顿·马丁表示,这不仅是一次商业合作,更像是一次「共同学习」。苹果得以深入了解复杂的汽车安全法规,而车企则能近距离学习苹果顶级的交互设计理念。

最终,所有这些体验和合作模式,都指向了 CarPlay Ultra 最核心、也最容易被忽视的价值——「Futureproofing」,即让车辆的数字体验永不过时。

对车主而言,这是一个常见的痛点。新车买来时流畅如飞的车机,往往在三四年后就开始显露疲态,亦或是停止更新。即便厂商继续维持 OTA,也常常因为要顾及老旧的硬件算力而缩手缩脚,最终导致新功能带不动,旧功能也不再流畅。

但 CarPlay Ultra 不同,它将随着每一代 iOS 的升级而进化。这意味着,只要你的 iPhone 在更新,你的车机体验,就永远能保持在最新的状态。

▲ 图片来自:Motor1

这对于一辆价值不菲、计划长期拥有的汽车来说,无疑是一种颇具吸引力的价值「保鲜」方案。

当然,如果你不喜欢,你也可以用回阿斯顿·马丁的车机系统。

一场关于「灵魂」的战争

有意见的可能不只是用户,在一些车企看来,CarPlay Ultra 可能会是一个颠覆其核心商业模式的潜在风险。

当一款产品的体验足够出色,它对行业的影响便不再是单纯的技术问题,而是一项关乎企业长期战略的商业决策。这正是 CarPlay Ultra 发布后,全球汽车产业所面临的现实处境。

上周,一场由主流车企主导的、明确的抵制姿态,在《金融时报》的报道下被公之于众。

以梅赛德斯-奔驰、奥迪、沃尔沃为代表的欧洲豪华品牌,已明确表示暂无计划集成 CarPlay Ultra。雷诺的一位高管更是直接向苹果表态:「不要试图入侵我们的系统。」

这背后,是车企对未来主导权的两大考量。

首先,是对品牌独特性的维护。在「软件定义汽车」的时代,仪表盘与中控屏是品牌与用户建立连接、体现差异化的核心渠道。车企正投入数十亿资金,力图打造独特的数字化体验,因此无法接受这一关键的用户交互界面被苹果的统一风格所取代。

其次,是对未来核心业务的保护——车企们正努力从硬件销售,转向提供软件订阅、功能升级等服务来创造持续性收入。

麦肯锡合伙人西蒙·米德尔顿指出:「西方的车企正试图弄清楚,如何在一个汽车销量达到或接近峰值的世界中实现增长。在高度竞争的溢价领域,你也在努力实现差异化。」而软件和服务,正是他们规划中最重要的业务增长来源。

在这两大商业模式的考量之下,还潜藏着更底层的担忧:数据。尽管阿斯顿·马丁的合作模式划清了数据界限,解决了隐私问题,但对许多大厂而言,它们更担心的是失去对用户数据的分析、运营和商业化价值。

车企因此陷入了一个巨大的两难困境。

麦肯锡在 2023 年的一项调查,清晰地量化了这种困境:近半数的美国消费者,会因为一辆车不支持 CarPlay 或 Android Auto 而放弃购买;不仅如此,在已经拥有 CarPlay 的用户中,高达 85% 的人更偏爱使用它,而非汽车的原生系统。

这种来自消费市场的巨大压力,与车企自身的战略意图,形成了尖锐的对立。同时,也导致了全球汽车产业清晰的阵营分化。

以阿斯顿·马丁、保时捷等超豪华品牌的核心策略是满足客户的生态需求,现代集团也认为全面拥抱 CarPlay 能帮助他们吸引更多消费者。

「传统派」则以决心打造自家 MB.OS、MMI 等车机系统的德系豪华品牌和北美通用汽车为代表。他们体量庞大,其战略压力不仅来自苹果,也来自东方——在面临中国竞争对手日益先进的技术产品时,他们必须构建自己的软件技术壁垒,以避免在智能化赛道上被超越。

至此,CarPlay Ultra 的前景,已不再是一个单纯的产品好坏问题。

它的出现,变成了一场关乎控制权、品牌、数据和金钱的复杂博弈。这也不仅仅是苹果一家公司面临的问题,Google 在推广其 Android Automotive 系统时,同样遭遇着类似的阻力。

这本质上,是科技行业与传统汽车制造业,围绕用户「第三空间」主导权的一次竞争。而 CarPlay Ultra 的出现,则成为了激化这一行业矛盾的关键。

针对近期网络上流传的「宾利与和成天下联名」事件,宾利汽车中国官方已于 6 月 26 日午间发布正式声明,为这场荒诞的营销闹剧画上了一个阶段性的句号。

宾利官方在回复董车会问询的邮件中,做出了措辞严厉的澄清。

其声明内容如下:

该联名产品及相关活动,与宾利品牌及其在华授权经销商无任何关联,未获得宾利品牌任何形式的授权或认可。

宾利品牌标识在此次线下活动及线上传播中的应用,并未得到宾利品牌的允许。宾利品牌保留采取相应法律措施的权利,维护品牌合法权益。

宾利的这份官方声明,直接让事件的性质发生了 180° 的大反转,将其从一场业界普遍猜测的「品牌合作」,清晰地定性为「品牌侵权行为」。

此次引发争议的事件,源于本月初在广州塔下举办的一场以「成功时刻,王者同行」为主题的营销活动。

根据网络上流传的现场照片与宣传视频,该活动呈现出一幅令人匪夷所思的图景:扮成中国古代帝王和英国女王的演员,共同为一款所谓的「和成天下宾利联名礼盒」站台,礼盒内包含槟榔产品与一台宾利车模。

更令人惊讶的是,一位被称为「宾利广州品牌总监」的周金成女士也登台致辞,似乎在为这场活动提供某种官方背书。

在线上传播层面,不只是和成天下官方进行了相关宣传,部分 KOL(如网红博主 @ 留几手)也在社交媒体上,以「社交硬通货」、「男人顶级的快乐」等话术,对这次活动进行了推广。

▲图片来自:和成天下

值得注意的是,这并非和成天下首次尝试与超豪华汽车品牌进行类似的捆绑营销。根据公开信息,劳斯莱斯(长沙)此前也曾与该品牌有过类似的区域性合作活动,同样试图将超豪华汽车品牌与所谓的「帝王文化」进行关联。

基于宾利汽车中国的这份官方声明,此次「联名」事件的责任方,已清晰地指向了和成天下及其活动主办方。

截至发稿前,和成天下及其母公司口味王集团尚未就此事,以及宾利官方声明中提及的「侵权」和「保留法律追诉权利」等问题,做出任何公开回应。

上个月底发布的小米 YU7 创造了世界汽车史的新纪录——3 分钟大定 20 万台,开售 18 小时锁单突破 24 万台。

雷军之后发文称:

小米YU7发布以来,媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评,锁单也远超预期,诚挚感谢朋友们的支持和厚爱。

同时,雷军也在 2 号晚上进行了一次返场直播,分享了 YU7 发布和上市背后的故事,也回答一些大家关心的问题。

董车会全程观看了直播,其中对于准车主最为重要的是——

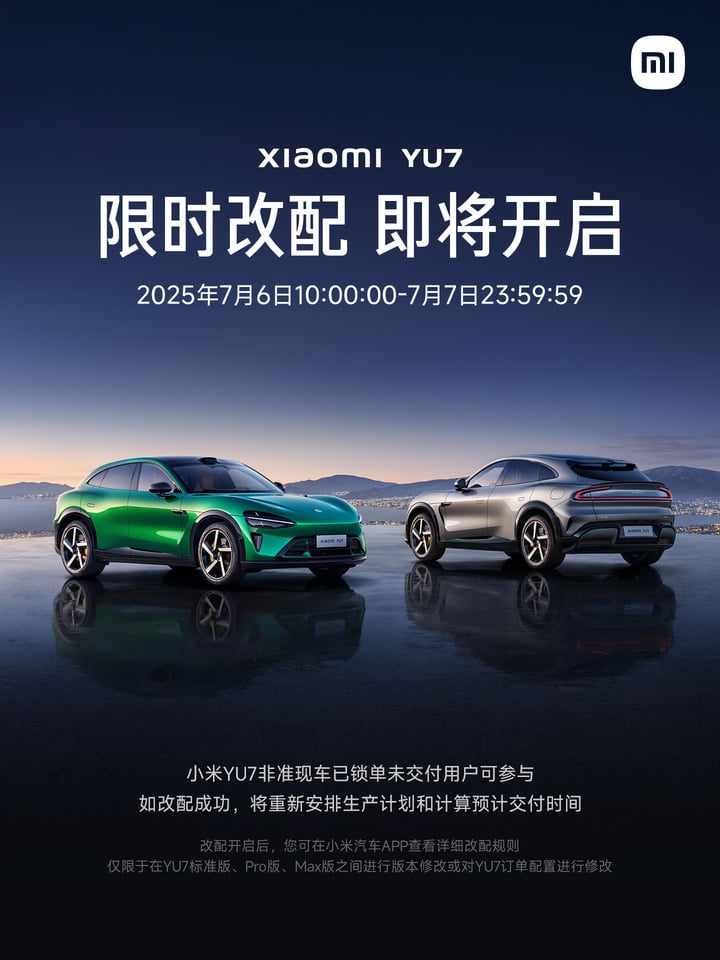

从 7 月 6 日上午开始到 7 月 7 日晚上 24 点,锁单(非准现车)用户可以进行限时改配,但是改配之后的订单要重新排队。

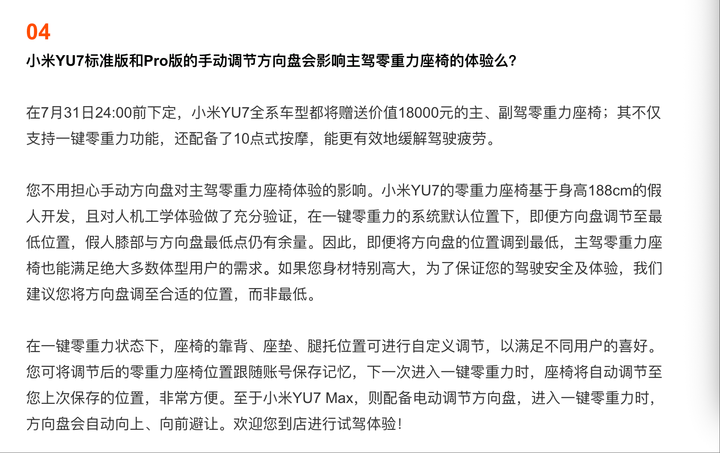

针对小米 YU7 标准版和 Pro 版的手动调节方向盘是否会影响主驾零重力座椅体验的问题,雷军并未在直播中提到,但是小米汽车官方通过微博做了回应。

此外雷军还回答了主持人和网友关心的其他问题,董车会全程做了记录并做了不影响原意的文本优化。

问题列表如下,大家可以跳转到自己关注的部分阅读:

– 发布会之前说特别担心,是在凡尔赛嘛?

– 大定数据是否有水分?

– 有多少订单是从 SU7 转过来的?

– 下定 YU7 车主的用户画像是什么样的?

– 是否会开放选配通道?

– 提车礼盒里有什么内容?

– 为什么 YU7 的订单数量会这么夸张?

– YU7 的定价有没有什么纠结的过程?

– 一些免费赠送的东西是怎么考虑的?

– 为什么女车主的订单比例这么高?

– YU7 在智能化上有哪些进步?

– YU7 在路测和质量控制上做了哪些工作?

– 怎么看友商对于 YU7 所谓的拦截话术?

– 网友提问:从 SU7 到 YU7 ,雷总在心态上有什么变化嘛?

– 网友提问:觉得 YU7 超过 Model Y 了嘛?

– 网友提问:小米汽车有出海计划嘛?

– 网友提问:怎么看何小鹏也发微博提了 YU7 的 Pro 版本?

– 网友提问:为什么没有车身同色的轮眉?

发布会之前说特别担心,是在凡尔赛嘛?

雷军:

第一点就是 SUV 的市场很大,但是竞争很激烈,国内对 MODEL Y 发起了一波又一波的冲击,但这么多产品没有一个撼动 MODEL Y 的,所以 SUV 的市场看起来很大,但竞争很激烈。

第二点是,YU7 在 SUV 里是一款非常不同的产品,可能跟过去大家见过的那些产品不一样,它是一款豪华高性能的 SUV ,不是一款普通的、平庸的这种大空间 SUV,这个形态消费者是不能接受。

还有因为我们全系标配了很多配置,比如我们全系标配了极光雷达,全系标配了 700 tops 算力,这个配置相当于竞品的 Max 或者 Ultra 版本,成本很高,定价也超过了 25 万,这几个因素叠加在一起,所以还是挺担心可能没有想象的那么火。

后面,我也又找了七八个媒体的老师(来寻求意见),他们都比我乐观很多。

大定数据是否有水分?

雷军:

借这个机会给大家解释一下,其实这也是行业惯例,别的公司叫犹豫期一般是 3 天。我们首销期定 7 天,主要是担心我们的店面数量不够,试驾安排不过来。

我刚开始做汽车,就不太懂,我说这个犹豫期是什么意思?犹豫期就是可退,我说为什么不踏踏实实写个三天可退,七天可退。然后我就写了个七天可退,所以大家说我们这个大定有水分。

我们跟整个汽车行业的规则是完全一样的,但后来呢,还是有很多人质疑。(发布后)18个小时,我们公布了锁单数字,就是不可撤销的锁单达到了 24 万单,太夸张了。到了 24 小时,(大家)就问大定数字,锁单数字,我说就不公布了,省的各种讨论质疑,没必要。你们爱相信多少,(就)相信多少。

有多少订单是从 SU7 转过来的?

雷军:

SU7 和 SU7 ultra 转单数不足 YU7 的总订单数的 15%,就大概占10%(左右),这个数比我们想象中要少不少,也让我对YU7的产品力和口碑有了更强的信心。

下定 YU7 车主的用户画像是什么样的?

雷军:

定 YU7 的是一群什么样的人?大概平均年龄 33 岁,对比 SU7 稍微大 3 岁左右。

在订单里面,女性用户的比例是 30%,当然也有可能是男主人买回去给女主人用的,比 SU7 首销期大概高了 4.5%,女性车主最喜欢的颜色是流金粉和丹霞紫,男性最喜欢的颜色是寒岩灰和深海蓝,深海蓝是绝对被严重低估的一个颜色,实车非常漂亮。

苹果用户大概占到了 52.4%,比 SU7 同期也高了4%,因为我们做小米汽车的时候,就下决心要更好的支持苹果生态。

购买城市的前三名是上海、杭州、北京,都是 model Y 卖的最好的城市。所以我们的产品也是能跟 model Y 面对面竞争的,当然 model Y 很强,也不是一天两天能超过 model Y 的。

是否会开放选配通道?

雷军:

我看到网上有很多人商量,有很多人提意见。我们内部反复商量以后就下决心,提供一个限时改配的机会。

从 7 月 6 日上午开始到 7 月 7 日晚上 24 点,锁单(非准现车)用户可以(进行改配),大家可以去店里仔细比较一下,但是要特别提醒大家,改配之后的订单要重新排队。

我们小米之家建设的进度非常的快,目前覆盖了 92 个城市,一共建了335家,所以呢,7月份我们还将新增18家,我们的网络会覆盖的越来越广,也方便大家以后能够在自己家旁边就近体验,就近试驾就近提车。

先跟大家说个抱歉,因为这几天我在网上看到,所有店里的视频都是人山人海,可能体验不太好。服务业很难做的很好,先和大家说个抱歉。这一波过去以后,我相信我们的服务品质就会全部上来,主要是人实在是太多了,随着我们门店越开越多,相信大家的体验也会更好,在这里也跟我们的这个一线这个交付的这个同事们道一声辛苦了。

提车礼盒里有什么内容?

雷军:

一顶棒球帽,一个破窗锤,还有一副墨镜和眼镜盒以及在行车记录仪上可用的 U 盘。

因为整个 YU7 都采用了双层夹胶玻璃,连三角窗的玻璃都是双层夹胶的。这种玻璃如果是女生的话在着急的时候很难打得开,所以我们又重新定制了一把破窗锤。

为什么 YU7 的订单数量会这么夸张?

雷军:

实话实说呢,这段时间我也在问我自己问同事问我碰到的每一个朋友,我说为啥,因为他也超出了我的想象。

我简单总结一下,这款车卖得这么好,最最重要的是产品定位精准,同时产品力超强。可能还有很多原因我们没总结完,但有一条是确定的:首先是因为产品力超强。

比如说全系标配。首先标配了电车最重要的性能和续航,尤其是续航。续航是用户需求最强烈、最贵的配置,也是最考验技术实力的地方。我们 YU7 全系超长续航,标准版CLTC续航835公里,在中大型纯电 SUV 里绝对是第一个。

有人说买 SUV 一定要买四驱,这次我们的 Pro 版和 Max 版都是四驱,Pro 版四驱的续航达到 770 公里,在纯电四驱 SUV 里也是续航第一。

易车实测标准版跑了 784 公里。汽车之家实测标准版跑了 756 公里,表显续航归零后续航 28 公里,所以他们总续航也达到 784 公里。续航达成率高达 93.9%,这个数字很强大,一个标准版实车跑了将近八百公里。懂车帝使用了 21 寸运动轮胎,这种情况下实测续航依然达到 652 公里,也是他们测试榜单的第一。

YU7 这次全系标配非常多,从标准版开始,标配连续阻尼可变减震器,开起来的质感和舒适度都特别出色。Pro 版和 Max 版还有空气悬架,体验更好,CDC 是全系标配的,智能底盘也是全系标配。

接着还标配高阶辅助驾驶,是 1000 万 clips 的版本,硬件也特别强,包括最新的英伟达芯片,700 TOPS 的算力标准版就有,还有激光雷达、四个毫米波雷达,相信大家体验后会感觉进步非常明显,与之前完全不同。

当然,在车里实车体验,最震撼的可能是天际屏。天际屏相当于由三个投影构成,都是 mini LED 屏,投影到视野下方构成那么长的屏,效果特别好,沉浸感特别棒。很多网友觉得其中的萌宠特别灵动好玩。

还有,全系标配双层夹胶玻璃,连侧三角窗都是夹胶玻璃。还有 800 伏碳化硅高压平台。在安全性上也做了很多增强,比如有 2200 兆帕的超强钢,A 柱 B 柱内嵌防撞架结构。电池包底护板增加了防弹涂层,车底部还装了 1500 兆帕的防刮底横梁,防止电池包蹭底,在安全性的改善上下了很大功夫。

YU7 的定价有没有什么纠结的过程?

雷军:

我们在发布会的前一天彩排之后,大家对了一下,五分钟大家就就定下来了,特别爽快。

当然过程中也有一些小担心,觉得过了 25 万这个心理线消费者能不能接受。但是我觉得我们的产品竞争力很强,还是对产品力特别有信心,而且我们在质量安全性都下了很大的功夫,所以我们心里还是有底。

一些免费赠送的东西是怎么考虑的?

雷军:

YU7 跟很多车都不太一样,Max 版本上面有零重力座椅,标准版的首销权益当中也有。

我有一次在十字路口看着来来往往的车,发现有百分之七八十的人都是一个人在开车。我觉得很奇怪,四年前我刚开始做车的时候呢,我就很不理解。大家做车的时候,(想把)副驾的凳子(做)舒服,把二排甚至第三排做的很好,很少有人谈把主驾做好。

我觉得80%是一个人开车,为什么不把主家做好呢?这是我很好奇的。

所以,无论是 SU7 还是YU7,我们都将其定位为驾驶者设计的车,是为自己开车的人设计的。因为车好不好开、性能如何、主驾舒不舒服,这才是最关键的,之前很少有人重点考虑这一点。

当我做这辆车时,主驾的零重力座椅引发了同事们激烈的争论,他们问为什么不是二排零重力呢?当然我们的二排也很舒服,但我们比较早地在主驾配备了零重力座椅。虽然国内有一家同行也做了,但这样做的车非常少。

当时我和工程师聊到这个设计,他提出的一个观点打动了我。他说副驾的零重力座椅可以让乘客躺下休息很舒服,但主驾的驾驶者如果需要午休或长途驾驶中途休息,难道要下车绕到副驾去使用零重力座椅吗?为什么不在主驾直接提供一个零重力座椅?这个想法让我很受触动。我观察到,一般的司机中午在车里休息,多半也是直接在主驾睡的。

因此,我们认为把主驾做好非常关键。所以我们整个 YU7 的定位就是:自己开很舒服,同时也兼顾家庭和日常使用。

在发布会结束时我讲的那几句话,的确打动了不少人。其实那是我们做用户调研时,很多用户的心声。

许多用户,尤其是那些在职场辛苦打拼、有家有孩子的人,逐渐感到失去了自我。有人甚至告诉我:「有孩子后,一年半我连件新衣服都没买过」。

因此我在思考,如何在爱家人的同时也能爱自己、呵护好自己。于是我就写了那段文字,来表达我们 YU7 的定位。

我们在设计 YU7 时,就不想做一辆普通平庸的车,而是想做一辆有性格、能让人感到愉悦的车,同时具备非常强的先进性。

YU7 是为两种人设计的:一种是无法容忍平庸、始终走在时代前列的人;另一种是双肩扛着责任,但内心仍有远方的人。这两类人正是 YU7 的主要用户群。

为什么女车主的订单比例这么高?

雷军:

我们虽然这几天看订单 30% 是女车主,但是有很多是男生买给女朋友和太太的。

所以呢,我认为整个 YU7 跟 SU7 未来可能都是(男女比例)50 对 50,50,所以这次我们就很想服务好女车主。

我们在防晒方面又前进了一大步。虽然以前的防晒做得挺好,但用户对遮光隔热有新的需求。因此,我们首先推出了物理遮阳帘作为配件,用户可以在小米汽车APP商城购买。

同时,我们在 Max 版本上投入很大功夫,搭载了最新一代 EC 天幕。完成开发后,我对调光速度(约需两三分钟)仍有些顾虑。经过激烈讨论,我们最终选择了遮光效果和隔热效果最好的最新一代 EC 天幕。实际体验非常接近物理遮阳帘的效果,非常厉害。

关于安全问题,我们所有的测试项目都完全覆盖了 CNCAP 的所有碰撞测试。这次我们特别针对女性驾驶员和乘客进行了全工况、全席位的碰撞测试。这个测试在标准里是超纲的,标准并未要求这么高,但我们特意做了来以解决女车主的安全问题。

除了防晒,用户还特别关注收纳。SU7 的收纳本来就很出色,这次 YU7 又向前迈进了一步。二排座椅下方的抽屉设计的很出色,能放纸巾盒、小朋友的玩具、毛毯等。

YU7 内部的收纳位总计多达 36 处。用户反馈最强烈的是磁吸纸巾盒设计。我个人非常喜欢把物品放规整,开车时特别烦恼纸巾盒无处安放,放在后排会晃荡。放在扶手箱下方拿取又不方便。因此我们在中控屏后面设计了一个磁吸位,可以优雅地固定纸巾盒。这个细节打动了很多用户,变得既方便又优雅。

我们对用户场景的洞察、用户研究和沟通交流做得非常细致,下了很多功夫。磁吸纸巾盒只是众多类似功能中的一个例子。就像之前的螺纹孔手机支架(尽管有同行对此议论),我们绝不仅仅是做了个支架,而是在整个生态扩展上投入巨大。

这次设计还为整个家庭都有考虑,包括小朋友和宠物。我们专门思考了小朋友在车上的舒适度:材料是婴幼儿可直接接触的安全材质;空调升级为柔风健康空调;后排空间宽敞,可躺至 135 度,下方有抽屉收纳;最重要的是增加了二排屏;横向空间足够大,安装安全座椅后还能坐两人。这些设计都是对标 MODEL Y 和卡宴进行的。

此外,我们专门开发了宠物模式,并在后视镜底座位置预留了安装 4K 云台摄像头的接口,方便车主观察和与车内宠物沟通。我们还设计了一款豪华猫包,在发布会上展示时引起全场欢呼。为了做好这个包,我们集合公司几十位养猫员工共同出主意。这款包特别通风透气,两侧设计精良,质量好且外观美观,让宠物出行更舒适。

YU7 在智能化上有哪些进步?

雷军:

我们将四个域控制器全部整合在一起,做了一个四合一的控制器。这实现了减重、减少体积,并且通过全链路打通降低了功耗。

现在,我们将这原本需要四个盒子的控制器系统,整合变成了一个盒子。这个四合一的控制器不仅体积大幅减小,功能还增强了很多。

这次整合是整个底层架构和科技上的重要进步,它是整车智能化的基座,大幅提升了智能化水平。通过全栈式优化,能够让车辆系统运行更加智能高效。

YU7 在路测和质量控制上做了哪些工作?

雷军:

我记得去年 SU7 发布时就提到我们做了大量道路测试。首先跟网友们汇报一下,SU7 的实际道路实测仍在持续进行。前段时间我问了同事,SU7 的耐久测试已跑过 1000 万公里,目的是考察车辆整个生命周期的质量。YU7 是我们的第二款车,我也询问了行业情况:通常测试车辆规模从大几十辆到 250 辆左右,我们投入的测试车辆量相当大。

我们坚持道路实测有其特别意义。虽然行业普遍同时进行道路实测和实验室仿真测试,但仿真不能完全替代道路实测。因此我们在这方面的投入非常大。YU7 在上市前已实测了 649 万公里。上次披露这个数字后引起不少讨论,有人认为这是行业常规操作。但需要说明的是,不做大量测试的同行,其测试规模至少比我们小 3 到 5 倍。这也是为什么大家经常能在路上看到我们测试车的原因。

我深知小米造车一定会被千万网友严选,任何问题都可能被放大一万倍。所以四年前造车伊始,我们就把质量放在头等位置。我非常重视测试,每年冬季和夏季都会进行 YU7 的耐久测试。从北京到上海的路线,我自己就完整开过两次全程。最后一次是今年 1 月份,天气较冷,高速上基本没开空调。我开的是 YU7 标准版,1300 公里只充了一次电,这个结果彻底震撼了我,让我完全放心了。

很多人认为续航只是靠堆电池就能做到,但绝非如此。这也是我佩服特斯拉的原因——他们的电池比我们小,但续航做得不错,电耗水平控制得相当好。这涉及到电机的能量效率、电池散热以及每一个功耗点的优化,与做手机时对续航的重视高度相关。这是一个完整的系统工程,需要很多环节都做好才能得到好结果。至今我们还有一个特战队,每周都在更新续航优化的新进展。同样,在第三方充电桩兼容性和充电效率优化上,我们也有特战队持续努力,以逐步提升用户体验。

这次测试中最引人注目的是 24 小时耐力挑战。一辆纯电车以超高速连续跑 24 小时(充电时间也计算在内),是对整车耐久性、性能、充电能力、散热能力等综合能力的严峻考验。YU7 在这次挑战中跑了 3944 公里。我希望整个行业都能开始在技术、耐久性和质量上「卷」起来,这样的竞争才更有意义。这两天也有用户和媒体在呼吁进行类似测试,以推动整个行业持续进步。

怎么看友商对于 YU7 所谓的拦截话术?

雷军:

今天下午我看到网上有不少讨论,提到一些车企或友商在竞争上采用了全新的玩法,其中涉及针对小米YU7的所谓「拦截话术」。

我们仔细看了相关内容,也在网上看到个别车企专门为销售人员培训的、针对小米 YU7 的应对话术。我认真学习了这些内容,实话实说,其中内容不太准确,甚至有些诋毁和歪曲,包含很多不实和片面的信息。

我觉得大可不必这样做。我真的不建议同行采取这种方式。我相信每个产品都有各自的优点。如果你们对自己的产品足够自信,只需要把你们的优点讲清楚就行了,其实完全不需要去诋毁或者使用虚假信息。如果对自身产品力有足够信心,完全不必给友商的产品恶意差评。

另外,我们目前也在努力提升产能。当下确实因为锁单数量远超预期,导致交付排队时间较长。希望大家能多给我们一点点耐心,稍许等待一下。我们会全力提升产能,但实话实说,排队等待的人实在太多了,恳请大家多一份理解,多一份耐心。

当然,如果大家急着用车,我觉得国产的新能源汽车其实都不错。比如可以关注明天发布的小鹏 G7,还有月底发布的理想 i8,其实 Model Y 也还是蛮不错的,我看到昨天早晨特斯拉还出台了不少优惠政策,大家确实有很多好的选择,如果真的着急用车,可以考虑这些选项。

YU7 这么火,SU7 是不是卖不动了?

雷军:

很多朋友关心 YU7 这么火,SU7 是不是卖不动了。实话实说,我们原先也有些担心。但今天跟大家分享几个数字:

首先,6 月份是 YU7 的宣传档期,本应是 SU7 销售压力最大的时候。然而 SU7 的新增订单反而比预期多了不少,一个月内我们三次调高预测,最终在 YU7 宣传最猛烈的时候,SU7 当月新增锁单达到了 14000 辆。这个数字已经相当可观。

其次,YU7 的总订单中来自 SU7 转单的比例不到 15%。这说明 SU7 依然拥有强大的竞争力和良好的口碑,喜欢轿车的人还是很多的。

而且,SU7 发布至今仅15个月,累计交付量已非常接近 30 万辆。15 个月交付 30 万辆的成绩非常了不起,也证明了这辆车的质量非常出色,获得了用户的高度认可和良好口碑。

SU7 为什么要在纽北刷圈?

雷军:

去年是我们第一年在纽北刷圈,缺乏经验。在纽北刷圈最大的挑战是天气,那里经常下雨,一下雨就无法进行。当时我们没经验,租用的时间连在一起,结果两天都泡汤。我自己包了三天,结果整天都下雨。后来通过各种方式找人帮忙借时间,折腾一整年只有十分钟的机会,感觉非常憋屈。

今年我们改变了策略,包了四次时间,大约每两个月一天,做了充分准备。纽北赛道档期竞争非常激烈,我们提前锁定了这四天。

4月1日第一次跑,天气尚可。出乎意料的是,原型车第一圈就跑出了 6 分 24 秒,刷新了记录。第二圈更是跑出了 6 分 22 秒。这个成绩就是今年第一次跑的第二圈创造的。后来没有再刷更高成绩,一是大家认为已接近极限,二是 6 月 6 日全天下雨。即便如此,这个成绩也比去年( 6 分 46 秒 874)提升了 24 秒,非常夸张。

很多人问我们为什么执着于纽北刷圈。百年汽车史证明,所有伟大的车都从这里起步。因为追求高圈速能迫使你把车做好——它对动力、底盘、刹车、散热、可靠性、安全性缺一不可,是对技术能力的全方位极限考验。正是决定在纽北对标保时捷、用最高标准打磨技术,我们的车才拥有今天的驾控水平和质量。我们把赛道上打磨的技术持续应用到量产车上。有人说家用车不用这么折腾,但看看世界级公司(宝马、奔驰、豪华品牌),都在赛道上刷圈提升技术。只有在极限情况下才能真正做好技术。我们在赛道上打磨技术,下放到量产车,提升驾驶质感和品质。

为了表达决心,我们已在纽北租用了办公室,预计明年年初启用。欢迎大家去纽北时做客。此外,纽北广告牌资源稀缺,我们要求同事见缝插针争取。现在去纽北旅行或跑圈,就能看到小米广告。纽北每年访客约 250 万人,每次刷圈视频也都能看到。这表达了我们长期在纽北打磨技术的决心,也是大家觉得小米车好开、质量好的核心原因。我们是以十年为单位规划这件事的。

这次成绩令人振奋,因此我们发布了纽北限量版。为了纪念破纪录,限量版在量产车基础上加装了改装件和专业赛道套装选装件,并做了符合法规的安全改装。这辆车能合法上路,我们专门安装了六点式安全带和后排半幅防滚架,并获得了纽北官方的品牌授权。2025款限量十台当晚售罄,感谢这十位车主支持。

要特别说明的是纽北限量版永久总量上限 100 台(今年款 10 台已售罄),相信购买者都是热爱汽车文化和赛道的。选购专业赛道套装的车主也有 100 多位,为了让车主在赛道尽兴,我们提供 Ultra Club 的专业赛道服务(整备、维修、轮胎等)。

除了纽北限量版、赛道套装和 Ultra Club,我们在赛道文化方面还有更多努力:最近赞助并冠名了CEC(中国耐力锦标赛)。我们想和同行一起推动中国赛车文化普及。本赛季安全车和医疗车是小米 SU7 Ultra,下一站将使用小米 YU7。本周末在宁波赛车场有比赛,Ultra Club 会员有 VIP 观赛区,并享有专属的一小时 Ultra 赛道巡游福利。

最后特别说明我们提供的高阶驾驶培训。四年前造车时,团队建议我先去学,于是我组织所有高管去学,收获巨大。我发现很多人有驾照甚至驾龄长,但遇到紧急情况不会处理。因此我们专门开设了高阶驾驶培训,定价 1999 元。面向小米车主的前 10000 名免费。培训投入很大:包含理论课和四项实操(急加速、急刹车、绕桩、低附着力路面金卡纳)。例如,很多人从未尝试过一脚踩死刹车体验刹车距离。这些培训能帮你体验车辆边界、掌握救车技巧,对应对紧急情况有巨大帮助。每场培训 20 名学员,配备 13 名教官,成本很高。但有个现象令人郁闷:因为是免费,有人报名后不去,浪费严重。恳请报了名的车主,如不能参加请提前告知,把机会让给别人(我们会在开始前反复确认)。

网友提问:从 SU7 到 YU7 ,雷总在心态上有什么变化嘛?

雷军:

变化很大。最初我曾认为作为汽车行业的新人,只要认真努力就能把事情做好。然而后来发现,外界对我们的要求并非按新人的标准,这带来了巨大的压力。但这样的压力也促使我们更加努力。

网友提问:觉得 YU7 超过 Model Y 了嘛?

雷军:

我自己是最早一批特斯拉 Model S 的用户。今年年初,我们专门购买了几辆 Model Y 焕新版,用于对标学习。我认为 Model Y 确实做得非常出色,很了不起。越是深入研究,越觉得他们真的很厉害。因此,我们希望以特斯拉为标杆,在各个维度上逐步接近甚至超越。Model Y 同样是一款非常优秀的产品。

网友提问:小米汽车有出海计划嘛?

雷军:

由于目前国内排队等待交付的用户数量太多,我们将优先解决国内的交付问题。因此,海外市场的拓展计划预计要到 2027 年才会启动。在此之前,我们会专注于国内事务,确保国内用户的需求得到满足。

网友提问:怎么看何小鹏也发微博提了 YU7 的 Pro 版本?

雷军:

我与何小鹏有近 20 年的友谊。如今大家都在造车,同处一个行业。我认为这个行业里不应只有竞争,也应保有兄弟情义。在此预祝小鹏明天 G7 发布成功,如果大家感兴趣,也欢迎去支持小鹏汽车。

网友提问:为什么没有车身同色的轮眉?

雷军:

如果定制项特别多的话,其实对整个生产节拍影响很大,所以我们每次都是经过反复权衡,也是跟很多用户做过很多的调研。

过去两周,AI 行业最出圈的不是哪个产品,而是人。经常一觉醒来,社交媒体的时间线都在刷新换汤不换药的新闻:又双叒叕有哪位 AI 大牛被挖走了。

顶级 AI 人才,正成为 AI 赛道上最稀缺、也最具品牌效应的资产。

在这轮人才流动的风暴中心中,我们发现一个格外显眼的细节:这群主导过 ChatGPT、Gemini、Claude 等大模型研发的核心成员中,华人科学家的比例出奇地高。

这个这个变化并不是突然出现的,这几年兴起的 AI 浪潮中,美国的顶级 AI 人才中华人占比不断升高。 根据 MacroPolo 发布的《全球人工智能人才追踪调查报告 2.0》,来自中国的顶尖 AI 研究人员占比在 2019 年到 2022 年间,从 29% 提升到了 47%。

而在智谱研究发布的《ChatGPT 团队背景研究报告》,更是发现在 ChatGPT 核心的 87人团队中,有 9 人都是华人,占比超过 10%。因此,我们也重新梳理了近期在硅谷头部公司中广受关注的华人 AI 研究员画像,并试图从中总结出一些特征:

1️⃣ 顶尖名校出身,学术能力极强

他们大多本科就读于清华、北大、中科大、浙大等顶尖高校,计算机或数学背景居多;研究生阶段普遍进入 MIT、斯坦福、伯克利、普林斯顿、UIUC 等名校深造,几乎每人都有顶会高引论文傍身(NeurIPS、ICLR、SIGGRAPH 等),

2️⃣ 年轻高产,爆发周期集中于 2020 年之后

年龄多在 30~35 岁;硕博阶段恰逢深度学习的全球爆发期,学术基础扎实,熟悉工程体系和团队协作。不少人职业的第一站就是接触大厂或服务大规模人群的 AI 产品或平台,起点更高、节奏更快。

3️⃣ 强多模态背景,攻坚模型后训练

他们的研究方向普遍着重于跨模态(文本、语音、图像、视频、动作)的统一推理系统,包括 RLHF、蒸馏、对齐、人类偏好建模、语音语调评估等具体细节。

4️⃣ 即便频繁流动,但基本不会脱离生态

Google、Meta、微软、英伟达,Anthropic、OpenAI……他们的流动范围横跨 AI 初创与巨头,但研究主题、技术积累往往保持连贯性,基本不换赛道。

OpenAI→Meta

Shuchao Bi

Shuchao Bi 本科毕业于浙江大学数学系,后赴加州大学伯克利分校深造,先后获得统计学硕士学位,并攻读数学博士。

2013 – 2019 年,他在 Google 担任技术负责人,主要贡献包括构建多阶段深度学习推荐系统,显著提升 Google 广告收益(数十亿美元级别)。

2019 – 2024 年,他担任 Shorts 探索负责人,期间,联合创建并主导 Shorts 视频推荐与发现系统,并 组建并扩展大规模机器学习团队,覆盖推荐系统、评分模型、互动发现、信任与安全等方向。

2024 年加入 OpenAI 后,他主要领导多模态后训练组织,是 GPT-4o 语音模式与o4-mini的联合创造者

期间,他主要推进 RLHF、图像/语音/视频/文本推理、多模态智能体、多模态语音到语音(VS2S)、视觉-语言-行动基础模型(VLA)、跨模态评估系统等,也涉及多模态链式推理、语音语调/自然度评分、多模态蒸馏与自监督优化,其核心目标是通过后训练构建更通用的多模态 AI Agent。

Huiwen Chang

2013 年,Huiwen Chang 本科毕业于清华大学计算机系(姚班),后赴美国普林斯顿大学攻读计算机科学博士,研究方向聚焦于图像风格迁移、生成模型和图像处理,曾获微软研究院奖学金。

在加入 OpenAI 之前,她在 Google 担任高级研究科学家,累计工作超过六年,长期从事生成模型与计算机视觉研究,曾在 Google Research 发明 MaskGIT 和 Muse 文本生成图像架构。

早期的文本生成图像主要依赖扩散模型(如 DALL·E 2、Imagen),这些模型虽然生成质量高,但推理速度慢、训练开销大。而 MaskGIT 和 Muse 则采用了「离散化 + 并行生成」 的方式,大幅提升了效率。

MaskGIT 是非自回归图像生成的新起点,Muse 则是将这一方法推向文本图像生成的代表作。它们不像 Stable Diffusion 那样广为人知,但在学术与工程体系中,是非常重要的技术基石。

此外,她也是扩散模型顶级论文《Palette: Image-to-image diffusion models》的联合作者之一。

这篇论文发表于 SIGGRAPH 2022,提出了一种统一的图像到图像翻译框架,并在图像修复、着色、补全等多个任务上超过 GAN 和回归基线,至今已被引用超过 1700 次,成为该领域的代表性成果之一。

2023 年 6 月起,她加入 OpenAI 多模态团队,联合开发了 GPT-4o 图像生成功能,继续推动图像生成、多模态建模等前沿方向的研究与落地。

Ji Lin

Ji Lin 主要从事多模态学习、推理系统与合成数据方向的研究。他是多个核心模型的贡献者,包括 GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.5、o3/o4-mini、Operator、以及 4o 图像生成模型等。

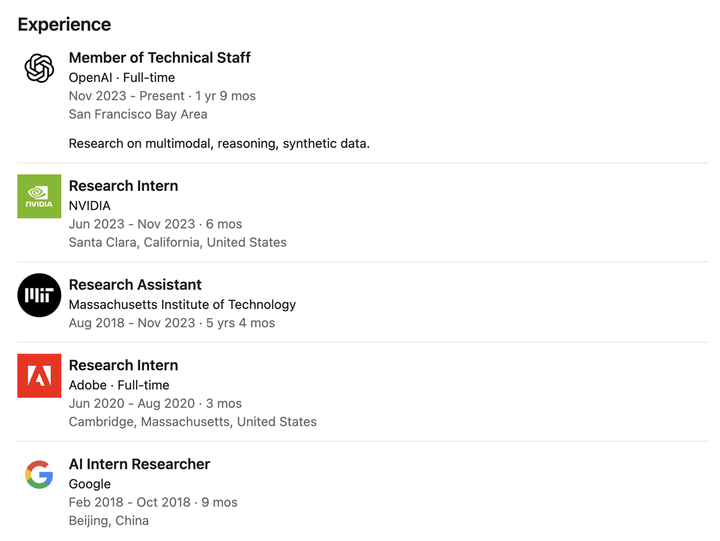

他本科毕业于清华大学电子工程专业(2014–2018),从麻省理工学院获得电子工程与计算机科学博士学位,导师为知名学者 Prof. Song Han。

博士阶段,他的研究方向聚焦于模型压缩、量化、视觉语言模型、稀疏推理等关键方向。

在 2023 年加入 OpenAI 之前,他曾在英伟达、Adobe 和 Google 担任实习研究员,并在 MIT 长期从事神经网络压缩与推理加速相关研究,积累了深厚的理论基础与工程实践经验。

学术方面,他在模型压缩、量化和多模态预训练等方向有多篇高影响力论文,Google 学术总引用数超过 17800,代表成果包括视频理解模型 TSM、硬件感知量化方法 AWQ、SmoothQuant 以及视觉语言模型 VILA。

他也是 GPT-4o 系统技术文档的核心作者之一(比如 GPT-4o 系统卡),并凭借 AWQ 论文获得 MLSys 2024 最佳论文奖。

Hongyu Ren

Hongyu Ren 本科在北京大学获得计算机科学与技术学士(2014–2018)学位,随后在斯坦福大学获得计算机科学博士(2018–2023)学位。

他曾获得苹果、百度以及软银 Masason 基金会 PhD Fellowship 等多项奖学金,研究方向聚焦于大语言模型、知识图谱推理、多模态智能与基础模型评估。

在加入 OpenAI 之前,他曾在 Google、微软以及英伟达有过多段实习经历,比如 2021 年在苹果担任实习研究员期间,参与 Siri 问答系统的搭建。

2023 年 7 月加入 OpenAI 后,Hongyu Ren 参与构建了 GPT-4o、4o-mini、o1-mini、o3-mini、o3 和 o4-mini 等多个核心模型,并领导后训练团队。

用他的话来说:「I teach models to think faster, harder and sharper.(我教模型更快、更努力、更敏锐地思考。)」

学术领域,他的 Google 学术总引用数超过 17742 次,高被引论文包括:《On the Opportunities and Risks of Foundation Models》(引用 6127 次);《Open Graph Benchmark》(OGB)数据集(引用 3524 次)等。

Jiahui Yu

Jiahui Yu 本科毕业于中国科学技术大学少年班,获得计算机科学学士学位,随后在伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)获得计算机科学博士学位。

他的研究重点包括深度学习、图像生成、大模型架构、多模态推理和高性能计算。

在 OpenAI 任职期间,Jiahui Yu 担任感知团队负责人,主导开发 GPT-4o 图像生成模块、GPT-4.1、o3/o4-mini 等重要项目,提出并落地了「Thinking with Images」感知体系。

在此之前,他曾在 Google DeepMind 工作近四年,期间是 PaLM-2 架构与建模的核心贡献者之一,并共同领导了 Gemini 多模态模型的开发,是 Google 多模态战略中最重要的技术骨干之一。

他还拥有在英伟达、Adobe、百度、Snap、旷视和微软亚洲研究院等多家机构的实习经历,研究内容涵盖 GAN、目标检测、自动驾驶、模型压缩、图像修复与大规模深度学习训练系统等多个方向。

Jiahui 在 Google 学术上总引用次数超过 34500 次,h 指数达 49,代表性研究成果包括图文对齐基础模型 CoCa、文本生成图像模型 Parti、神经网络可伸缩设计 BigNAS,以及广泛应用于 Adobe Photoshop 的图像修复技术 DeepFill v1 和 v2 等。

Shengjia Zhao

Shengjia Zhao 本科毕业于清华大学计算机系,曾在美国莱斯大学交换,后于斯坦福大学获得计算机科学博士学位,专注于大模型架构、多模态推理和对齐方向的研究。

2022 年,他加入 OpenAI,担任核心研发成员,深度参与 GPT-4 和 GPT-4o 的系统设计工作。曾主导 ChatGPT、GPT-4、所有 mini 模型、4.1 和 o3 的研发工作,还曾领导 OpenAI 合成数据团队。

他是《GPT-4 Technical Report》(被引超过 1.5 万次)和《GPT-4o System Card》(被引超过 1300 次)的联合作者,并参与了多个系统卡(如 OpenAI o1)的撰写,是推动 OpenAI 基础模型标准化与公开化的重要贡献者之一。

在学术表现上,他 Google 学术总引用数超过 21,000 次,h 指数为 25,曾获得过 ICLR 2022 Outstanding Paper Award、JP Morgan PhD Fellow、Qualcomm 创新奖学金(QinF)与 Google Excellence Scholarship 等多项奖项。

Google→Meta

Pei Sun

2009 年,Pei Sun在清华大学获得了学士学位,随后前往卡内基梅隆大学攻读硕士和博士学位,顺利完成硕士阶段学习,并在博士阶段选择退学。

他曾在 Google DeepMind 担任首席研究员,期间主攻 Gemini 模型的后训练、编程和推理工作,是 Gemini 系列模型(包括 Gemini 1、1.5、2 和 2.5)后训练、思维机制构建与代码实现的核心贡献者之一。

在加入 DeepMind 之前,Pei 曾在 Waymo 任职近七年,担任高级研究科学家,主导了 Waymo 两代核心感知模型的研发,是自动驾驶感知系统演进的中坚力量。

更早些时候,他曾在 Google 担任软件工程师五年多,后又加入分布式存储公司 Alluxio 任职工程师超过一年,参与系统架构研发。

Nexusflow→英伟达

Banghua Zhu

Banghua Zhu 本科毕业于清华大学电子工程系,后赴美国加州大学伯克利分校攻读电气工程与计算机科学博士,师从著名学者 Michael I. Jordan 和 Jiantao Jiao。

他的研究聚焦于提高基础模型的效率与安全性,融合统计方法与机器学习理论,致力于构建开源数据集和可公开访问的工具。他的兴趣方向还包括博弈论、强化学习、人机交互以及机器学习系统设计。

他代表性论文《Chatbot Arena》提出了人类偏好驱动的大模型评测平台,成为 LLM 领域的重要基准之一。

此外,他还在 RLHF、人类反馈对齐、开源对齐模型等方向有所贡献。其 Google 学术显示引用总数超过 3100,h 指数为 23,也是大模型竞技场「Chatbot Arena」、「Benchbuilder」、「Starling」等多个热门开源项目的核心作者之一。

他曾在 Microsoft 担任研究实习生,在 Google 担任学生研究员,曾联合创立 AI 初创公司 Nexusflow,今年 6 月,他宣布加入英伟达 Star Nemotron 团队担任首席研究科学家,此外将于今年秋季入职华盛顿大学的助理教授。

根据其发布内容,他将在英伟达参与模型后训练、评估、AI 基础设施和智能代理构建等项目,强调与开发者及学术界的深度协作,并计划将相关成果开源。

Jiantao Jiao

Jiantao Jiao 是加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系以及统计系的助理教授。

他于 2018 年获得斯坦福大学电气工程博士学位,目前是多个研究中心的联合负责人或成员,包括伯克利理论学习中心(CLIMB)、人工智能研究中心(BAIR Lab)、信息与系统科学实验室(BLISS)以及去中心化智能研究中心(RDI)。

他的研究集中于生成式 AI 与基础模型,对统计机器学习、优化理论、强化学习系统的隐私与安全、经济机制设计以及自然语言处理、代码生成、计算机视觉、自动驾驶与机器人等方向也颇有兴趣。

和 Banghua Zhu 一样,他也是 Nexusflow 联合创始人之一,目前已经正式加入英伟达,担任研究总监兼杰出科学家。

Jiao 的总引用次数达 7259,h 指数为 34,代表性论文包括《Theoretically principled trade-off between robustness and accuracy》,以及与 Banghua Zhu 等人合作的《Bridging Offline Reinforcement Learning and Imitation Learning: A Tale of Pessimism》,均发表在 NeurIPS 等顶会。

Claude→Cursor

Catherine Wu

Catherine Wu 曾在 Anthropic 担任 Claude Code 的产品经理,专注于构建可靠、可解释、可操控的 AI 系统。据 The Information 报道,Catherine Wu 已被 AI 编程初创公司 Cursor 挖角,出任产品负责人一职。

在加入 Anthropic 之前,她曾是知名风投公司 Index Ventures 的合伙人,任职近三年,期间深度参与多家顶尖创业公司的早期投资与战略支持。

她的职业起点并不在投资圈,而是扎根于一线技术岗位。

她曾在 Dagster Labs 担任工程经理,主导公司首个商业化产品的研发,也曾在 Scale AI 担任早期产品工程师,参与多个关键产品的构建与运营扩张。

更早之前,她在摩根大通实习,并于普林斯顿大学获得计算机科学学士学位,在校期间还曾赴苏黎世联邦理工学院进行交换学习。

特斯拉 | Phil Duan

段鹏飞(Phil Duan)是特斯拉 AI 的首席软件工程师,现负责 Autopilot 下的 Fleet Learning 团队,致力于推动特斯拉自动驾驶系统(FSD)中「数据 + 感知」核心模块的建设。

他带领特斯拉团队开发高吞吐、快迭代的数据引擎,从数百万辆汽车中采集、处理并自动标注驾驶数据,强调数据质量、数量与多样性的协同优化。在感知方向,他主导构建多项关键神经网络,包括视觉基础模型、目标检测、行为预测、占据网络、交通控制和高精度泊车辅助系统等,是 Autopilot 感知系统的核心构建者之一。

他本科毕业于武汉理工大学,主修光信息科学与技术,随后攻读俄亥俄大学电气工程博士与硕士学位,研究方向为航空电子,并以博士论文荣获 2019 年 RTCA William E. Jackson Award,该奖项是美国航空电子与电信领域授予研究生的最高荣誉之一。

在安卓厂商已经实现折叠屏手机商业化整整 6 年之后,苹果入场的消息终于传出来了。

有媒体援引供应链消息指出,一向以「后发制人」闻名的苹果,正在加速推进其首款折叠 iPhone 的开发进程。

根据《电子时报》(DigiTimes) 的供应链信源,苹果已经于 6 月启动了折叠 iPhone 的初步原型 1(Prototype 1/P1)阶段。

如果按照苹果的传统产品开发时间表,这台折叠屏手机预计将在 2025 年底完成主要的原型测试阶段,随后进入工程验证测试 (EVT) 阶段。发布目标预期最早可能在 2026 下半年。

十五年磨一剑的技术布局

至于这是一台小折叠(竖折)还是大折叠(横折),原报道并未提到。

苹果对折叠屏技术的探索,其实比外界想象的更早。早在 2011 年,苹果就申请了第一项名为「柔性显示设备」的折叠手机专利 US8787016B2,主要涉及折叠铰链技术。

此后,苹果陆续在 2014 年、2016 年、2018 年等多个时间节点申请了折叠屏幕设备专利。2024年,苹果甚至申请了一项「自愈合」屏幕专利,能够自动修复折叠屏幕的折痕。

但专利归专利,产品化又是另一回事。多年来,业界对苹果何时推出折叠 iPhone 的猜测从未停止,时间点从2020年推迟到2022年,再到如今的2026年。这种「一推再推」可能是苹果对产品完美主义追求的体现,但也彰显了在苹果标准下量产折叠屏技术的复杂性。

供应链全面就位,但挑战依然巨大

供应链人士告诉《电子时报》,苹果的 P1 阶段将持续约两个月,随后将依次进入 P2 和 P3 阶段。苹果的供应链合作伙伴将进行小规模试产,随后富士康、和硕这两家主要 iPhone 代工厂将会接手 (EVT) ,验证生产良率和可制造性。

通常,P1 到 P3 会在大规模生产 (MP) 之前约一年进行。这也是为什么行业估计这台新设备如果一切顺利的话,上市目标会在 2026 下半年。

不过,苹果在折叠屏产品线上仍然面临不小的挑战。原报道指出,苹果已经搁置了了原本计划与折叠屏 iPhone 同期推出的折叠屏 iPad 项目。搁置的理由包括制造困难、柔性显示技术带来的生产成本增加,以及消费者对大屏折叠设备的需求不足。

2026 年的苹果,将面对一个已经相当成熟的折叠屏手机市场。三星、华为、小米、OPPO、vivo 等主要竞争对手早已打磨了多年折叠屏技术。其中三星已经做了 6 年,国产厂商更是加速追赶。

如今,大折叠手机已经比旗舰 iPhone 直板机更薄。可能这也是为什么苹果准备在今年推出超薄直板机的 iPhone 17 Air,从而让直板机产品线和未来的折叠屏产品线之间形成足够的区别。

苹果一贯的策略是「虽迟但到」,也即等待技术成熟后再推出产品。从音乐播放器到智能手机,苹果从来都不是相关品类的开创者,但都成功打造了足以定义品类的标杆产品。

当然,即便原型和试产流程顺利,一切也还要等到 2026 年才能见分晓。在此之前,苹果需要解决的技术挑战和产品定义挑战还有很多。

比如,人们会对苹果有这样的期待:折叠 iPhone 不应该只是「又一款」折叠屏手机,它必须要有足够的创新点来证明苹果「迟到」的合理性。

在 6 月的最后一天前,没人会怀疑海鸥在小型车市场的统治力。但悄然崛起的销量数据,尤其是来自吉利星愿的步步紧逼,显然让这位冠军感受到了一丝寒意。

作为比亚迪绝对的销量支柱,海鸥不容有失。于是,一场持续数月的反击开始了:从年初的降价促销,到年中将购入门槛打到令人咋舌的 5.58 万元,比亚迪的组合拳又快又密。

7.88 万元的「自在版」,是比亚迪昨晚打出的一拳,它不再是限时促销,而是一个被 写进产品序列的、更具杀伤力的战略武器。

海鸥的「反向升级」

出人意料的是,这辆「自在版」的核心竞争力并非在配置上堆料,而是合理地减配。

比亚迪的决策逻辑很清晰:对于一辆穿梭于城市巷陌的 A0 级小车,用户真正高频感知的,并非高速领航。

因此,它在产品定义上做出了清晰的取舍:给用户提供了冬日里颇为实用的座椅加热,满足了当下流行的户外露营需求的 V2L 对外放电功能,以及 NFC 钥匙、无线充电等一系列能显著提升日常便利性的配置。

这些功能瞄的是城市年轻用户和家庭第二辆车的核心痛点——更注重使用场景和舒适度。

而比亚迪带走的,则是那套包含运算平台与多传感器的「天神之眼」辅助驾驶系统。一套成熟的辅助驾驶系统,背后是高昂的硬件成本和持续的研发投入。比亚迪选择在 A0 级车型上剥离这部分成本,相当于将选择权完全交还给用户,让每一分钱都花在可感知的价值上。

相较于使用场景有限的智能驾驶,用户更愿意为每天都能感知到的实用功能付费。

需要注意的是,尽管海鸥车系现有的 4 款车型都有「智驾版」这一前缀,但仅有 305km 自由版与 405km 飞翔版搭载 DiPilot 100 天神之眼 C 辅助驾驶系统,入门的 305km 活力版和今天的主角 405km 自在版,只具备了定速巡航功能。

这一策略最巧妙的地方在于,比亚迪利用辅助驾驶实现了用户分层。无论对手主打「智能」还是「性价比」,都会发现比亚迪早已在同一价格点布下重兵。

首先,售价 6.98 万的活力版,作为价格基准,确保了产品线的入门竞争力,构成了防御性的价格底线。

其次,7.88 万的自由版和自在版,则成为市场覆盖的主力。通过提供「智驾」和「舒适」两种不同导向的选择,最大化地捕获核心用户群体。

最后,售价 8.58 万的飞翔版,则承担确立产品价值上限的任务。

当这套结构化的产品体系构建完成,一个覆盖全面、梯度清晰的竞争优势便已成型。

据官方数据,今年 5 月,比亚迪售出了超过 6 万辆海鸥,同比增长 70%。过百万的累计销量,不仅让海鸥成为了海洋网的销冠,同时也是比亚迪集团销量最高的纯电车型。

最终,这种在国内市场的绝对优势,为比亚迪积累了庞大的用户基数和稳定的利润来源,这正是其推行全球化战略的坚实基础。

来自中国的「1 万美元的电动车」

当在国内市场建立起一定的优势后,将海鸥推向全球,便成了比亚迪顺理成章的下一步。

事实上,海鸥早已是比亚迪开拓海外市场的一张王牌。其普适性的设计、经过市场验证的可靠性以及极具竞争力的成本结构,使其成为代表中国制造出海的理想范本。

在欧洲,它换上了「Dolphin Surf」的新名字。为了适应当地市场,比亚迪对它进行了一定程度的本土化改造,前后造型有所优化,电机功率得以提升,最高可达 115 千瓦;交直流充电速率也有较大幅度的提升。

这些针对性的升级,清晰地表明比亚迪进入欧洲市场的姿态:它不是来倾销一款中国产品,而是要打造一辆能与雷诺、大众等本土巨头正面竞争的「欧洲车」。

即便经过了增配和本土化改造,其在欧洲近 2 万欧元的起售价,依然比大众 ID.3 等主流竞品便宜了一大截,在价格上形成了一个巨大的真空地带:在海鸥之上,是贵出许多的欧洲本土品牌;在它之下,则再无同等品质和体验的产品。

这种在欧洲市场「贴身肉搏」的竞争姿态,与它在美国市场的命运形成了鲜明对比。由于关税壁垒的存在,海鸥这类极具价格竞争力的中国电动车,根本无法进入美国市场。

对于美国消费者而言,这种缺失的代价是巨大的。

据 Fast Company 报道,一项调查显示,美国有超过 60% 的潜在买家,将高昂的购车成本视为购买电动车的核心障碍。当最便宜的日产聆风仍需 2.8 万美元时,海鸥的存在,本可以成为打破僵局、加速电动化普及的关键变量。

正如弗吉尼亚大学商学教授 Michael Lenox 指出的,如果最终目标是让更多电动车上路以应对气候变化,那么设置贸易壁垒,无疑是适得其反的。

海鸥因此成了一面镜子。

它不仅映照出中外市场的巨大价格鸿沟,更映照出不同竞争环境所催生出的不同产业生态。中国市场每年有超过 70 款主流纯电车型问世,高强度的竞争,迫使所有厂商以最快的速度迭代技术、以最极致的手段控制成本,最终受益的是消费者。

或许,海鸥的真正意义,已超越了销量本身,它向世界展示了一种可能:在一个充分竞争的开放市场里,技术的迭代速度和成本的优化能力,可以达到何种惊人的程度。

这对于全球汽车制造商而言,是一个无法再被忽视的信号。

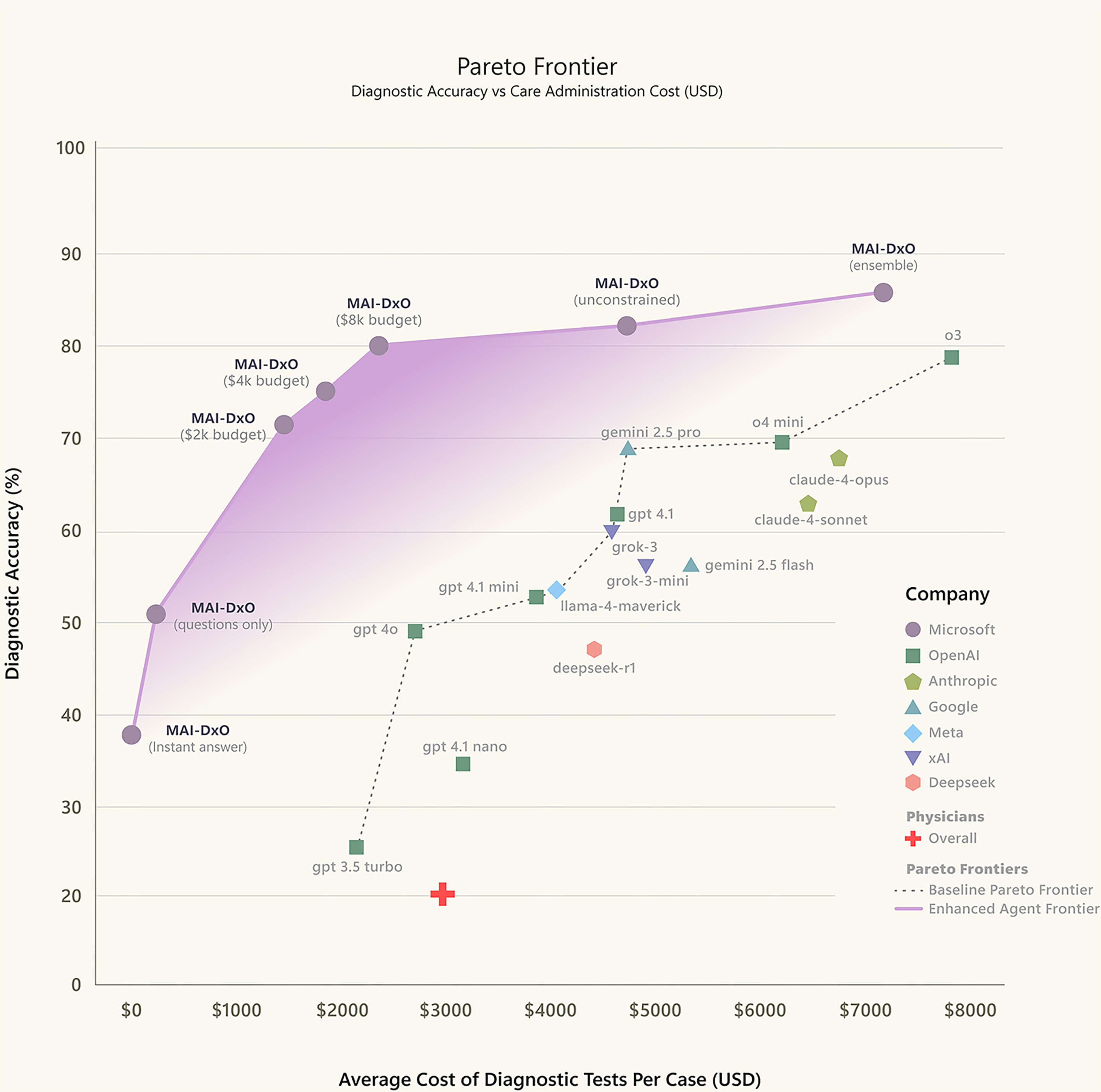

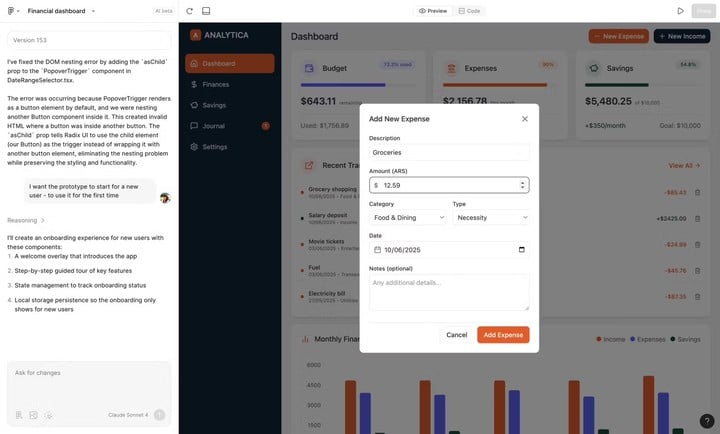

四倍,AI 医生的诊断准确率远超过人类医生。

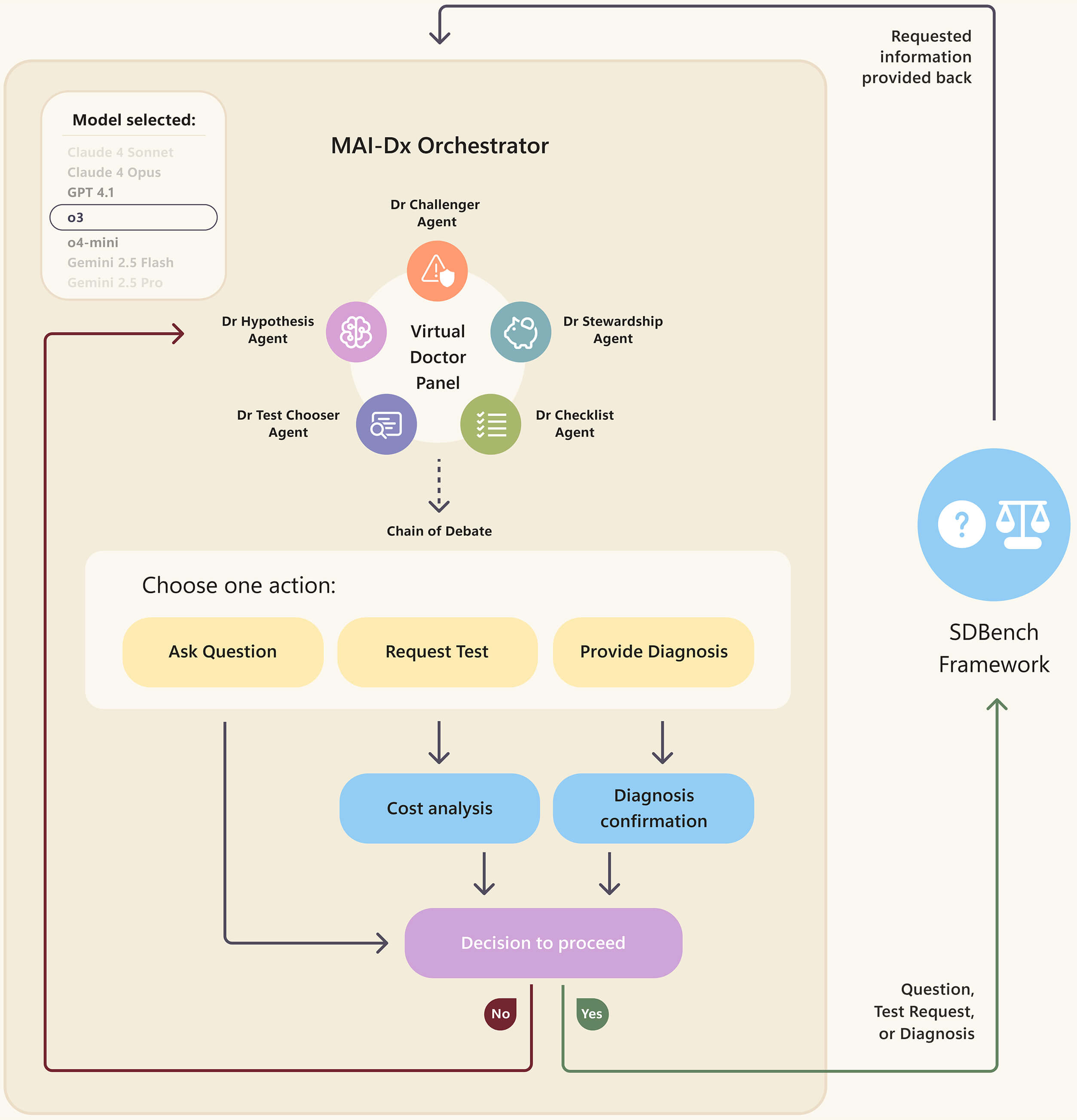

这可能有点难以置信,但微软人工智能团队日前发布的一项 AI 诊断协调系统 MAI-DxO(MAI Diagnostic Orchestrator)真的做到了。

它在《新英格兰医学杂志》每周发布共计 304 个真实复杂病例上进行了基准测试。测试结果显示,准确率达到了85.5%。

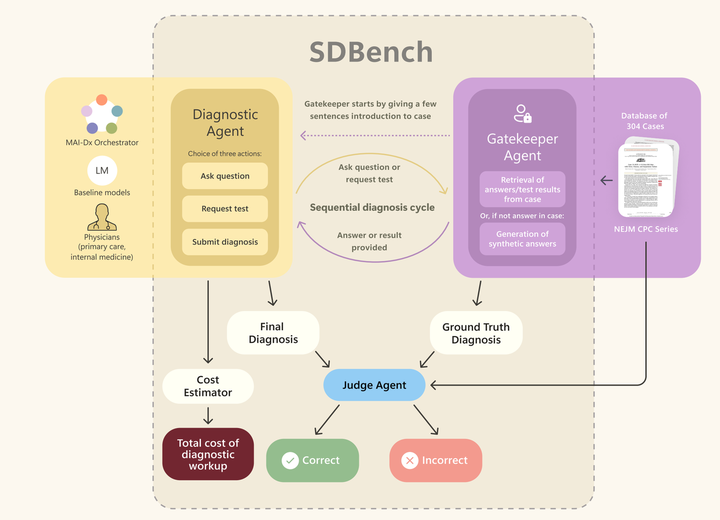

这个基准测试不再是之前光凭借记忆,就可以做到的试卷答题,而是微软创建的全新的评测标准,「顺序诊断基准」(SD Bench)。它高度还原了真实诊疗过程的互动挑战:

- 从患者的初步症状描述入手。

- 通过多轮提问,选择各种检验检查,逐步手机病情信息。

- 每开一项检查,同时记录检查项目的费用;评估必要性和成本。

- 给出最终诊断。

同样面对这个 304 个复杂病例,微软选择了另外 21 位来自美国和英国,具有 5 年至 20 年临床经验的执业医生,测试结果显示,真实医生的平均准确率仅为 20%,这与 「AI 医生」的差距足足有四倍之大。

同时,与人类医生相比,这个「AI 医生」还少开了很多不必要的检查,减少了 20%-70% 的诊断成本。

▲顺序诊断基准测试介绍图,「守门人」回应来自诊断代理的信息请求,评估模型则评估诊断代理的最终诊断与病例报告准确度。

MAI-DxO 究竟是如何做到人类医生的准确率四倍之高呢,它不是一个新出现的大语言模型,它也不依赖某个单一的模型。

MAI-DxO 是一个模拟现实中多名医生合作诊断过程的系统。得益于当前大语言模型的持续发展,在 MAI-DxO 系统中,有不同的语言模型去扮演五种不同的医疗角色。

这些医疗角色包括推测各种结果的假设医生、选择医生、质疑当前诊断假设的挑战医生、避免不必要检查的成本管理医生、以及确保诊断步骤和选择逻辑一致的检查表医生。

这些「医生」协作工作,充分地模拟了人类医生团队的工作流程,还弥补了单一 AI 模型在复杂诊断中可能出现的缺陷。

▲MAI-DxO 系统概览图

如上图描述的系统概览图所示,MAI-DxO 完全模拟了我们去医院看病的流程。

- 首先从问诊开始,MAIN-DxO 会得到一个简短的临床小故事,通常为 2-3 句话,包含病例的基本情况。

- 接着,MAI-DxO 会开始总结患者的主要诉求,选择下一步操作,是继续向患者提问,还是申请开检查。

- 每开一项检查会计算检查费用,同时持续进行多轮互动,直到给出最后诊断结果。

在测试过程中,MAI-DxO 利用 o4-mini 和专业医生设置了一个「守门人」,确保系统给 AI 的信息是与正常医生在问诊和临床上能够得到的信息一样。

MAI-DxO 的出现,为大语言模型在医疗诊断上取得明显的性能提升。微软测试了来自 OpenAI、Gemini、Claude、Grok、DeepSeek 以及 Llama 系列的不同模型,表现均优于仅使用单一的 AI 模型,而表现最好的组合是 MAI-DxO 与 OpenAI 的 o3 配对。

由于不受大语言模型的限制,MAI-DxO 还能够在将来有更好的模型出现时,同步适配。

▲不同人工智能模型的准确性和每例平均诊断测试成本对比

尽管看起来 「AI 医生」已经有模有样,不过 AI 要真正做一个好医生可不是那么容易的。

微软在该项目论文最后提到,这次的研究存在显著局限性,包括像参与对比实验的 21 位医生并没有获得同行的讨论协助、参考书籍以及生成式 AI 等资源。此外,微软这次实验也仅仅只讨论了最具挑战性的病例难题,而对我们一般的日常性疾病诊断没有做进一步的测试。

微软强调 AI 不会取代医生,它将成为医生与患者共同的助手。

但就是这个医生和患者共同的助手,也持续地吸引着全世界范围的关注;早在今年 3 月,微软就发布了医疗界首个用于临床工作流程的 AI 助手 Microsoft Dragon Copilot,它能帮助医生更好的整理病例的临床文件。

IBM 推出 IBM Watson Health 医疗人工智能平台、谷歌的 DeepMind、以及英伟达的 NVIDIA Clara 等,都正从导诊、问诊、病理等医疗场景中带来新的变革。

前段时间,阿里达摩院也发布了全球首个胃癌影像筛查 AI 模型 DAMO GRAPE,首次利用平扫 CT 影像结合深度学习识别早期胃癌病灶。

华为今年才组建组建医疗卫生军团,上周也联合瑞金医院,宣布开源 RuiPath 病理模型,具备临床验证能力,覆盖肺癌等 7 个常见癌种。

医学需要极高的精准度,0.01% 的失误也有可能造成严重的后果,它完全不同于程序员写代码时出现的 bug。

MAI-DxO 模拟真实问诊的过程,看起来这条 AI 医疗之路越来越清晰。

从百度问诊,到 ChatGPT 问诊,我想未来除了拿着普通医院的检查结果,查医院排行榜,付费问在线医生,还可以先看看这个「AI 医生」。

当 iPad Pro 正忙着把 M 处理器塞进不到 5mm 厚的机身,努力向着「生产力」一步步进发的时候,隔壁的 MacBook 却计划着把 A 系列处理器放在笔记本里面。

库克这次不是要把 Mac 芯片偷到 iPad 上,而是要把 iPhone 芯片偷到 Mac 上

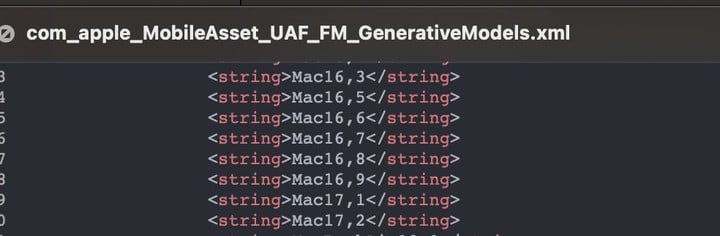

今天早些时候,MacRumors 发文声称:去年夏天,MacRumors 分析师 Aaron 就在 macOS 15 Sequoia 有关 Apple Intelligence 的后端代码中,发现了一台型号标识符(model identifier)为「Mac17,1」的新设备:

其中 Mac16,3 为 M4 iMac,Mac16,5 为 M4 Max 的 16 寸 MacBook Pro,等等|X @aaronp613

根据 MacRumors 的说法,它们后续通过其他途径分析和确证,最终认定这款标识符「Mac17,1」的新设备使用的处理器为 iPhone 16 Pro 上同规格的 A18 Pro 芯片,而非 M 系列 Apple Silicon 处理器。

与之相呼应的是,分析师郭铭錤也在 6 月末发表了一篇预测,指出苹果供应链巨头深圳长盈精密将会为一款「低价版 13 寸 MacBook 」提供外壳,这款低价版 MacBook 预计会使用 A18 Pro 处理器,以及类似 iMac 的多彩搭配。

此外,郭铭錤还在预测中对这款 A 处理器 MacBook 的投产时间做出了预估。根据预估的数据可以猜测:

– 新的 MacBook 预计于 2025 年 Q4 末或 2026 年 Q1 投入量产,比较可能的发布时间为 2026 年的春季发布会(一般是每年的三、四月)。

– 苹果计划在 2026 年让 MacBook 总出货量回到疫情期间时的约 2500 万台/年,因此可能会为这款新的 MacBook 做出一些有吸引力的定价,预期让它在 2026 年达到 500~700 万台的出货量。

相对较低的定价,既不属于 Air 也不属于 Pro 系列,以及别出心裁的处理器,当这三者结合在一起时,我们立刻就会发现它的历史相似性:这不就是曾经的 12 寸无印 MacBook 吗?

图|CNET

作为 MacBook 历史上无可争议的体型巅峰,发布于 2015 年的 12 寸 MacBook 为当年的笔记本市场带来了一场地震。凭借着最厚处仅 1.31 厘米的体型,它甚至直接革了同年 MacBook Air 的命。

然而它也是最毛病缠身的一代 MacBook,除了臭名昭著的初代蝶式键盘之外,无论是初期的 1.1GHz 酷睿 M-5Y31 还是后期的 1.4GHz i7-7Y75 处理器,始终都饱受「低频功耗下不去,高频性能上不来」的折磨,在 12 寸的小身板里一边发热一边卡顿,为那几年的英特尔受害者名单里再添一员。

因此,自从 2020 年苹果宣布与英特尔割席、推出自研的 Apple Silicon 以来,当大家见识到 M 系列处理器那堪称「遥遥领先」的能效比之后,要求苹果重新把 12 寸 MacBook 端出来的呼声就重新高涨起来。

新款 12 寸 MacBook 概念图,标志性的边到边键盘得以保留|X @BasicAppleGuy

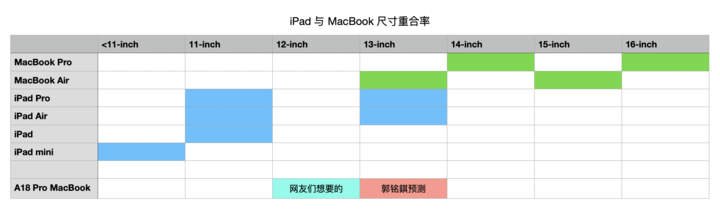

而从目前已知的关于这款 A18 Pro 处理器的 MacBook 信息来看,似乎每一项指标都很适合用来复活这款曾经的苹果笔记本电脑便携性之王——非常可惜的是,这个可能性不大。

至于个中原因,倒也不难猜测:

自从 iPad 产品线用上 M 系列处理器、官方推出带触控版的 Smart Keyboard 配件、以及面积上涨到 13 寸以来,「超便携的 MacBook」和「超大屏的 iPad Pro」就一直处在互相打架的位置上。如果不是 iPadOS 与 macOS 泾渭分明的区隔,两者互相影响销量几乎是必然的结果。

而此时我们将所有在售的 MacBook(绿色)与 iPad(蓝色)产品线所能涵盖的屏幕面积拉一个表格,就能看到这种重叠的严重性:

我们能够看到的是,在 12 寸这个位置上,自从 2015 款 MacBook 以来就一直空缺着,反而是旁边的 11 寸和 13 寸成了苹果目前产品涵盖最密集的区域。而如果按照广大网友们的期盼,重开 12 寸无印 MacBook 的产品线,就会有两个大概率的后果:

– MacBook 与 iPad 在屏幕面积上的重叠进一步加大,这种混乱且重合的产品线对于普通消费者来说是非常困惑的。让消费者陷入「买个比 iPad 小的 MacBook」还是「买个比 MacBook 都大的 iPad」而无法下单,从商业销售的角度来看是非常严重的问题。

– 「供应链管理大师」库克需要为 12 寸机型单独开设带刘海的 Liquid Retina 显示屏生产线,以及全新的机身模具生产线,两项加起来成本动辄就是几千万美元。从商业角度上看,对于这样一款消费者接受度未知、与已有产品线互相干扰的新品来说是很不划算的。

因此,无论是从成本还是销售角度考量,这款使用 A18 Pro 处理器的新 MacBook 都不太可能会是 12 寸的机型,而是会和 13 寸的 MacBook Air 共同分摊零部件成本。这在苹果目前产品战略趋于保守、将主要精力都投入 AR 类产品的背景下,应该是最合理的一种可能。

图|WIRED

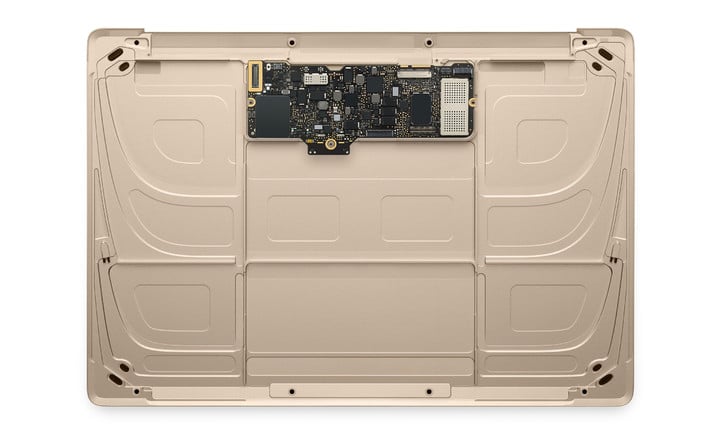

当然,哪怕 13 寸也并不妨碍这款新 MacBook 有潜力成为一个非常有趣的产品。

从今年手机领域的趋势可以洞见,未来两三年里,「轻薄」可能会再次成为电子产品的潮流,将将 5mm 的 iPad Pro 我们已经见识到了,而「薄爆表」的 iPhone 17 Air 也已经不远,这款新的 MacBook 有可能会成为苹果进一步压缩 MacBook 厚度的试验田——

十年前的 12 寸 MacBook 就已经将主板尺寸集成到了一个难以想象的程度

毕竟考虑到 A18 Pro 的发热控制在 iPhone 16 Pro 上(相比前代)已经相当出色,如果放进面积辽阔的 13 寸 MacBook 里,虽然机身尺寸无法回到当年的辉煌,但是能够在被动散热的同时将电池厚度压缩到什么程度,简直不敢想象。

换个角度想,下一代 MacBook 的主要竞争力或许并不是小,而是薄。

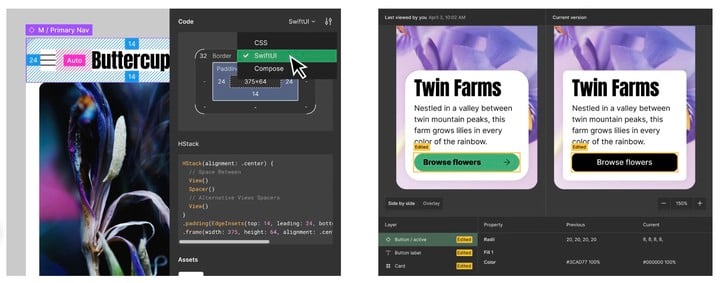

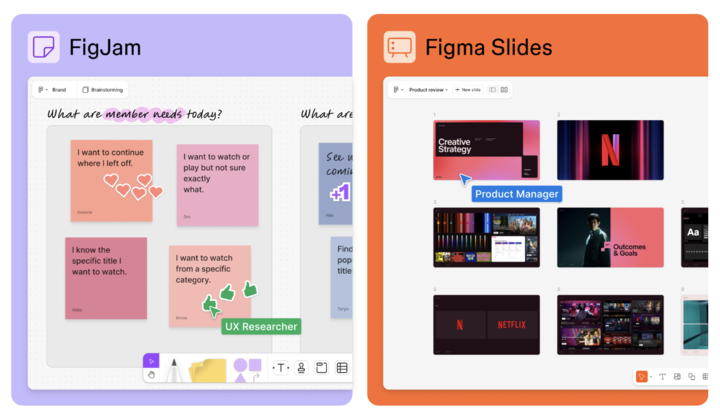

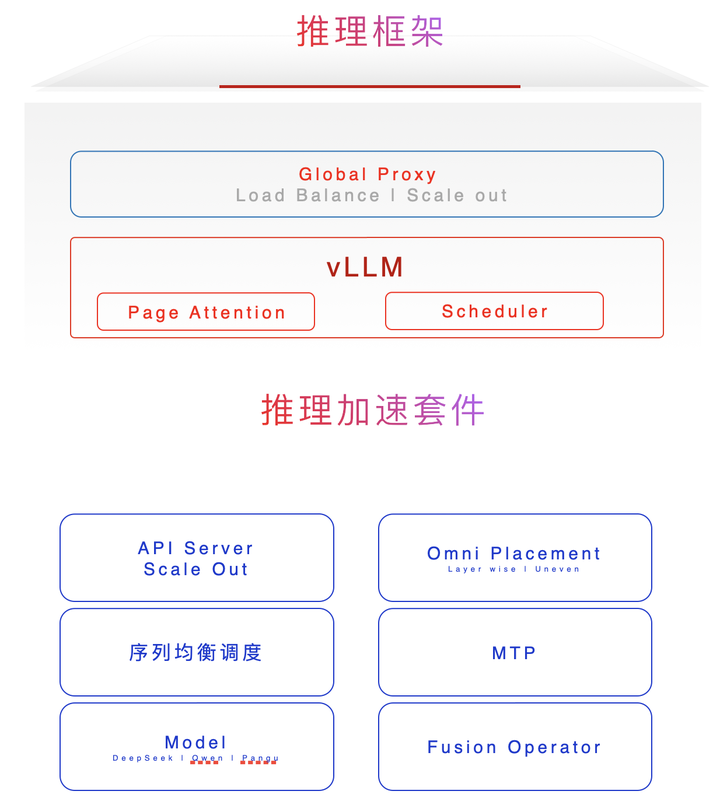

2025 年 7 月 1 日,以「云端协同设计」为核心理念的 SaaS 设计公司 Figma 向美国证交会递交招股书,并计划以股票代码 「FIG」 登陆纽交所,目标募资最高 15 亿美元(约合人民币 108.8 亿元)。

二级市场显示 Figma 的 pre-IPO 估值为 125 亿美元,市销率达到 17.9 倍。若本次 IPO 成功,虽然和 Zoom、Snowflake 等 SaaS 大热门不能相提并论,金融业还是对其赋予厚望,认为 Figma 有可能超过年初的云计算公司 CoreWeave,成为 2025 年最大科技 IPO 黑马。

▲ Figma 营收数据. 图片来自:Figma S-1 文件

自 2016 年 Figma 首次亮相以来,就一直在打破大家对 「协作工具难赚钱」的刻板印象,交出了一份教科书级别的财务答卷:

- 2024 年营收 7.49 亿美元,同比增长 48%;

- 2025 年 Q1 营收 2.28 亿美元,同比增长 46%;

- 滚动 12 个月营收 8.21 亿美元,毛利率高达 91%。

在高毛利的加持下,公司在 2024 年四季度与 2025 年一季度已重新转正,实现经营盈利。与上一财年相比,Figma 基本甩掉了「高增长=高亏损」的包袱。在主营业务的现金创造能力上,Figma 作为成熟 SaaS 企业已经「当之无愧」。

▲ Figma Mirror 实时更新. 图片来自:Figma

如果你也是互联网软件设计开发业务线中的一员,那么一定绕不开 Figma 这个以界面设计起家的在线设计协作平台——

在 Figma 之前,支持「云端协作」的概念在设计行业并不新鲜,Sketch 和 Adobe XD 都有过类似操作。但区别于其它传统设计软件,Figma 基于浏览器工作:你只需用浏览器打开链接便可开始设计工作,用起来相当轻量,和动辄十几秒才启动的 Adobe 垃圾桶是天壤之别。这也让 Figma 成为许多设计团队的首选。

▲ Figma 多人协作演示. 图片来自:Figma

就如创始人 Dylan Field 表示:

我们希望让设计变得像 Google Docs 一样简单且适于协作。

▲ 开发者视角. 图片来自:Figma

从用户数据来看,Figma 确实将传统设计软件行业撬开了一个大口:截止至 2025 年,Figma 的月活跃用户数已经超过 1300 万,拥趸中不乏微软、Slack、GitHub 等知名企业。活跃的用户群体,成为了 Figma 的核心竞争力。

秉持「赋能创作者」的理念,Figma 在定价与服务上也打出了长期牌:保留个人免费版,团队企业版则按人头计费。适用于不同用户组织的灵活定价政策,也让设计师可以在不迁移数据的前提下一路升级到企业版,在无形中增强了用户粘性。

▲ Figma 新增白板协作和幻灯片功能. 图片来自:Figma

除此之外,Figma 也不拘于只做一个在线协作设计平台——今年 Figma 进一步将 AI 融入设计工作流:

从 「Make design」 一键生成高保真图片,到 「Figma Sites」无代码网站上线,都在致力于让设计和开发更高度整合,让设计师用户们享受到 AI 时代的红利,实现更快、更「vibe」、更协同的工作中,实现真正意义上的设计开放共享。

▲ 用「Make design」做的界面设计. 图片来自:xxx

当然,生成式 AI 的后端重度依赖算力,十分昂贵,Figma 在这方面的大量投入也导致营收承压。管理团队在招股书中表示:为客户开发生成人工智能工具(特别是用于人工智能推理和模型训练)的相关成本,可能会损害其长期利润率。

但对于这家试图在 AI 时代有所作为的设计软件公司而言,AI 带来的生产力革命将是千载难逢的机会。

▲从左到右分别是自动布局,矢量绘制和模块组件. 图片来自:Figma

回顾 Figma 的成长轨迹,自 2022 年 Adobe 斥资 200 亿美元的收购案失败后,Figma 的战略心态也出现了明显变化,不再追求被收购,而是独立最大做强。

▲ Figma 创始人 Dylan Field. 图片来自:TechCrunch

从「成为更好的设计工具」到如今则试图「成为 AI 时代的设计操作系统」,诞生于移动互联网时代的 Figma,瞄准的不仅是设计师群体,更是 AI 时代所有的生产者。

至于「AI + 设计」的故事能否被市场认可,Figma 还有很长一段路要走,但这已经是今年最大的软件 IPO 之一,对任何还在观望的创业者和投资人来说,这或许比 Figma 推出的任何新功能都来得更刺激一些。

本文作者:周芊彤、肖钦鹏

http://www.qdaily.com/articles/65059.html

还有人没看过关于 Meta 挖人的段子吗?

▲ 建议以后顶级 AI 人才的流动,参考俱乐部的转会制度。

在昨日 Meta 高调官宣超级智能团队实验室之后,大批挖走OpenAI核心研究员之后,一向沉得住气的 Sam Altman 现在也坐不住了,向全体员工发出内部信:

有使命感的人将胜过唯利是图的雇佣兵。

据连线杂志报道,Altman 还在信中强调,留在 OpenAI 才是那些希望构建通用人工智能(AGI)研究者的正确选择,并暗示公司正在重新评估整个研究团队的薪酬结构。

对 Meta 的挖人行为,Altman 显得相当不屑,认为这种「开价挖人」的模式未来将带来严重的文化副作用。

我们已经从角落里的极客,成长为科技行业里最受关注的人(至少是这样)……AI 圈现在乌烟瘴气;Meta 的做法让人感觉不太体面;我觉得事情将来只会更加疯狂。我被解雇又回归时曾说,那不会是 OpenAI 历史上最疯狂的事;显然现在这事也还不是

在评价那些被 Meta 挖走的前同事时,Altman 的态度也没太客气:

「Meta 确实招到了一些优秀的人,但整体来看,他们并没有挖到那些顶尖人才,还得一路向下寻找;他们已经尝试招募很久了,我都记不清他们试图从我们这里挖走多少人去当他们的首席科学家。」Altman 写道,「我为整个行业的使命感感到骄傲,当然总会有一些唯利是图的人。」

他还放话称,OpenAI 股票的潜力远远超过 Meta。但巨大的回报应该建立在巨大成功之后,OpenAI将很快公布更多薪酬方面的举措,但会「确保公平性」,而不是只针对那些「被 Meta 盯上」的个别员工。

Altman还呼吁大家继续留在 OpenAI:

我对我们的研究路线从未如此有信心,我们在计算资源上做了前所未有的投入,我喜欢我们敢于下注,并相信我们会好好利用它。最重要的是,我认为我们拥有全世界最特别的团队和文化。我们确实还需要努力改进我们的文化;过去经历了疯狂的爆炸式增长。但我们的核心是正确的,我认为没有任何其他组织能做到这一点,我有信心我们能解决现有问题。

更重要的是,我们真的在乎如何以正确的方式构建AGI,其他公司更把它当作实现其他目标的手段。而这对我们来说始终是最重要的事,也将永远如此。等到 Meta 转向下一个流行项目,或忙于守护他们的社交护城河时,我们仍会在这里,一天又一天、一年又一年,努力比任何人都更好地完成我们的使命。其他许多项目将起起落落。

话虽如此,其实也真不怪研究人员转投 Meta。

无他,实在是扎克伯格给的太多的了。小扎不语,只是一味群发高薪合同。顶级 AI 研究员横在中间,像极了拿 offer 的你我他,嘴上说着不在乎钱,但手已经开始敲键盘回复小扎发来的邮件。

根据连线杂志获取的信息,扎克伯格为顶尖研究人员开出的薪酬高达 4 年 3 亿美元,首年总薪酬超过 1 亿美元,而目前,财大气粗的 Meta 已向 OpenAI 的员工至少发出了 10 份如此高额的报价,并承诺最先进的 GPU 资源「随便用」。

并且报道还提到,Meta 曾试图招募一位 OpenAI 的高级研究员担任首席科学家一职,但对方最终拒绝了邀请。据称,这些薪资方案虽然以股票为主,但第一年股票直接兑现,诱惑力拉满。

做个横向对比,微软 CEO Satya Nadella 在 2024 年获得的总薪酬为 7910 万美元,主要是股票形式;Uber CEO Dara Khosrowshahi 同期则大约为 3940 万美元,同样以股票为主。一个顶级 AI 研究员的年薪,现在轻松干掉硅谷大厂 CEO。

当然,在上周 Meta 全员大会上,CTO Andrew Bosworth 也回应了 OpenAI CEO Sam Altman 所称的「Meta 用 1 亿美元签约金挖角」一事,直指其夸大其词。

所谓高额待遇仅适用于极少数高级岗位。「我非常清楚他为什么这么说:因为我们确实成功吸引了一些 OpenAI 的人才,而他对此显然并不高兴。」他强调,所谓的「1 亿美元报价」不是一次性奖金,而是包含股票激励、签约奖励等多个组成部分。

这也应了那句话,算力可以堆,数据可以靠爬虫,但对想赢下 AGI 终局的公司来说,人才始终是最贵的资源。

☎️

12306:高铁携带充电宝的无需 3C 标识检查

🐮

北京中小学生将开启 AI 通识教育

📦

曝马斯克放弃火星移民计划

✊

华为开源大规模 MoE 模型推理部署技术

🧪

Meta 成立超级智能实验室

📈

国产特斯拉 Model 3 售价上涨

🚗

各车企公布 6 月销量成绩

💡

《人类简史》作者赫拉利:AI 的希望与危机

📱

Nothing Phone(3) 正式发布

🏠

小米高管回应「青年公寓定价 1999 元」

🎮

Switch 2 首月卖出 500 万台

🎬

《F1:狂飙飞车》有望拍续集

12306:高铁携带充电宝的无需 3C 标识检查

6 月 28 日起,民航局发布的「充电宝新规」正式生效:禁止旅客携带没有 3C 标识、3C 标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

随着民航局新规实施,不少网友也提出了「乘坐高铁是否也采取同样的检查措施」这一问题。

6 月 30 日,界面新闻咨询铁路 12306 客服,该客服工作人员明确表示,目前携带充电宝乘坐高铁,并不需要查看是否具有 3C 认证,也不关注充电宝的品牌,只要求充电宝标志清晰,且单块额定能量不超过 100Wh 即可。

从铁路 12306 的回应来看,铁路方面目前对于充电宝的携带要求,并未因民航新规而做出调整。

北京中小学生将开启 AI 通识教育

据北京发布消息,《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025 年版)》近日公布:

从 2025 年秋季学期开始,全市中小学校开展人工智能通识教育,每学年不少于 8 课时,实现中小学生全面普及。

据纲要介绍,人工智能课程以全面提升学生人工智能素养为目标,面向全体学生提供人人必学、人人可学、人人愿学的基础性内容。课程包括人工智能意识与思维能力、人工智能应用与创新能力、人工智能伦理与社会责任三个方面。

据悉,各学段将设置不同的教学目标:

- 小学:通过体验式课程,初步理解人工智能的基本概念与特点,感知人工智能技术对学习和生活的深远影响。

- 初中:以认知类课程为主,完善学生对人工智能技术的系统认知,培养进阶的实践能力与伦理意识。

- 高中:以综合性和实践性课程为主,全面培养人工智能素养与技术运用和创新能力。其中需要熟悉数据处理与标注、机器学习算法原理及深度学习入门知识。

- 三个阶段均包含人工智能基本概念/应用与技术/实现方法/理论与社会课程。

值得一提的是,将建立学段衔接机制,将人工智能课程评价结果纳入学生综合素质评价体系,形成贯穿中小学阶段的完整评价链条。

曝马斯克放弃火星移民计划

据环球时报援引《纽约时报》刊文,美国硅谷投资人 Peter Thiel 透露,马斯克已经放弃了移民火星的政治愿景。

Peter Thiel 在接受采访时表示,马斯克已经不再认为火星移民是一个能帮助人类建立新社会的可行政治方案。报道称,作为马斯克朋友的 Thiel 在采访中称:「2024 年是马斯克不再相信火星的一年。」

据悉,马斯克长期以来把人类星际扩张视为目标。但 Thiel 指出,马斯克的计划曾经带有意识形态色彩,如今仅剩下科技意义。

此前,马斯克曾表示,人类有望在 2028 年登陆火星,并在今年 5 月接受福克斯新闻网采访时称,火星移民对于「确保万一地球发生严重灾难,文明能够长期存续」来说至关重要。

今年 4 月,马斯克曾公开表示,「星舰有望在明年年底启程前往火星。」不过,Thiel 表示,如今马斯克已不再把太空视为可以逃避地球问题的「避难所」,马斯克甚至说过:「无处可去。无处可去。」

另外,据摩根士丹利消息,马斯克旗下的 xAI 已完成总计 100 亿美元的新一轮融资,其中包括 50 亿美元债务融资和 50 亿美元股权融资。

同时,摩根士丹利指出,「xAI 通过债务和股权的组合融资方式旨在降低总资本成本,并大幅扩大可用资本池」。

消息中还提到,上述资金将支持 xAI 继续开发尖端的人工智能解决方案,包括建设世界上最大的数据中心之一、以及开发其旗舰大模型 Grok。

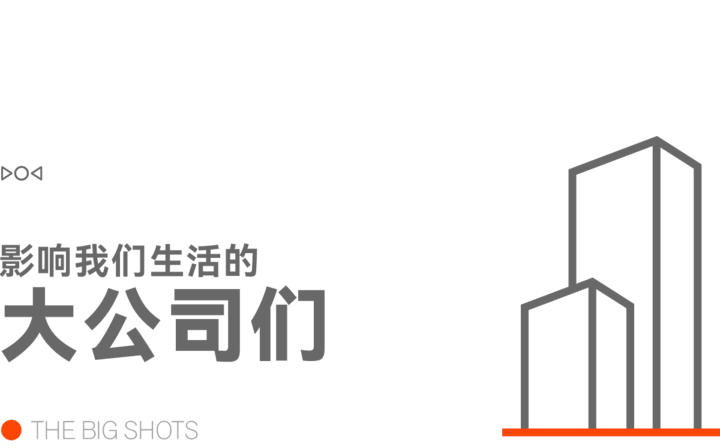

华为开源大规模 MoE 模型推理部署技术

日前,华为公布了基于昇腾的超大规模 MoE 模型推理加速技术「Omni-Infer」。

官方介绍,Omni-Infer 是一套专为昇腾硬件平台定制的强大推理加速工具集,完全兼容业界目前主流的开源大模型推理框架(比如 vLLM 等),旨在提供高性能、企业级推理能力,具备原生支持且功能集持续扩展。部分核心特点方面:

- 高级注意力机制优化:专为 LLM、MLLM 和 MoE 模型定制,增强性能与可扩展性。

- 请求级负载均衡:针对所有序列长度优化预填充(prefill)和解码(decode)阶段,实现最大吞吐量与低延迟。

- 优化的 MoE 专家部署:支持 EP144/EP288 配置的大规模混合专家(Mixture of Experts, MoE)模型。

- MoE 专家负载均衡:具备分层非均匀冗余和近实时动态专家放置功能,提升资源利用效率。

目前,Omni-Infer 已公布技术报告及可分析代码包等内容。

技术报告及可分析代码包:https://gitcode.com/ascend-tribe/ascend-inference-cluster

源代码开发协作:https://gitee.com/omniai/omniinfer

GitHub:https://github.com/omni-ai-npu/omni-infer

Meta 成立超级智能实验室

昨日,Meta 宣布正式成立超级智能实验室(Meta Superintelligence Labs,简称 MSL)。

Meta CEO 扎克伯格在当时时间周一发布的一封内部信中透露,MSL 将整合公司现有的基础 AI 研究(FAIR)、大语言模型开发以及 AI 产品团队,并组建一个专门研发下一代 AI 模型的新实验室。据彭博社等多家外媒报道,该实验室未来将成为 Meta 人工智能战略的核心。

此次组织架构调整的最大看点,是引入多位行业重量级人物共同执掌新部门。被扎克伯格砸下 143 亿美元投资的 Scale AI 的前 CEO Alexandr Wang 将出任 Meta 首席 AI 官(Chief AI Officer),全面领导 MSL。

在长达数周的高强度「挖角」之后,Meta 也首次公布其最近一轮密集「挖人」的完整名单(其中涵盖了 OpenAI、Anthropic 和 Google 等竞争对手的顶尖人才):

- 多位 GPT-4o 和 GPT-4.1 的核心成员:如 Shengjia Zhao、Jiahui Yu、Shuchao Bi、Hongyu Ren;

- Anthropic 的高级工程师 Joel Pobar,此前曾在 Meta 任职11年;

- DeepMind 的 Jack Rae 和 Pei Sun,曾负责 Gemini 模型和多模态推理系统;

- OpenAI 语音与图像模型的重要推动者 Huiwen Chang、Ji Lin 等。

据悉,Meta 计划在未来几年投入数千亿美元于 AI 基础设施、模型训练、可穿戴终端与人才储备上。新团队未来还将启动 Llama 系列之后的下一代模型研发,目标是在一年内实现行业领先。

Meta 发言人对此次重组未作官方评论,但未来几周仍将有更多顶尖人才加入 MSL 团队。

河南省定向补贴华为系车型

财联社消息,河南省汽车行业协会 6 月 30 日印发《河南省汽车行业协会关于开展新能源汽车促消费有关工作的通知》显示:

从 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日,对「在河南省内新购买售价为 20 万元及以上,搭载鸿蒙车机系统及华为途灵平台的新能源汽车」自然人消费者,且在河南省内上「豫」牌的,给予每辆车 3000 元的现金补贴。

另外,支付定金和尾款均使用云闪付,以下定减免尾款的方式实现。活动总金额 600 万元(数量 2000 台),先到先得,用完即止。

据财联社报道,有河南省汽车行业协会工作人员表示,此活动为限时活动,属于一种「定向补贴」。

国产特斯拉 Model 3 售价上涨

昨日,特斯拉中国宣布对 Model 3 长续航版车型售价进行调整,从原本的 27.55 万元上调至 28.55 万元,涨幅为 1 万元。此次调价距离上一轮 Model 3/Y 全系降价(2025 年 5 月)仅隔一个多月,引发市场关注。

目前特斯拉官网显示,Model 3 长续航版的预计交付周期仍为 1-3 周,并未因价格调整延长提车时间。

该车型定位为 「高性能全能座驾」,CLTC 综合续航里程达 623 公里,零百加速 3.7 秒,最高时速 200 公里 / 小时,搭载双电机四驱系统及 15 英寸中控屏。

值得注意的是,Model 3 标准续航版售价仍为 23.59 万元,未参与此次调价。特斯拉中国上一次价格调整是在 5 月中旬,当时 Model 3/Y 全系降价 1.5 万 – 2 万元,以应对市场竞争。而此次长续航版单独涨价,或与成本优化、车型定位策略有关。

截至发稿,特斯拉中国尚未对涨价原因作出官方说明。有业内人士分析,Model 3 长续航版作为细分市场的热门车型,此次调价可能是品牌基于市场策略的主动调整。

美法官驳回苹果撤诉请求

日前,美国新泽西州纽瓦克地区法院法官驳回了苹果要求驳回诉讼的动议,裁定苹果必须直面美国司法部提起的反垄断诉讼。

诉讼指控苹果非法垄断美国智能手机市场,利用对第三方应用程序和设备开发商的限制,阻碍用户转向竞争对手产品。

据悉,这起诉讼聚焦于苹果对 App 开发商施加的限制及收费问题,同时也关注苹果针对可能与其自身产品竞争的第三方设备和服务(如智能手表、数字钱包和消息服务等)所设置的技术障碍。

苹果方面称,苹果的 iOS 系统、Apple Watch 的 watchOS 系统、CarPlay 车载系统等,都属于苹果的 「自有技术」,而第三方开发者想在苹果设备上运行或兼容,需要遵守苹果制定的规则。

同时,自家的技术是通过长期研发投入形成的竞争优势,也是吸引用户购买苹果产品的核心原因之一。如果法律强制要求苹果必须向竞争对手开放这些技术,相当于削弱了苹果的独特性,最终抑制整个行业的创新动力。

目前,案件后续将进入调查取证阶段。此后,还将历经简易判决、补充辩论,最终走向庭审。据推测,此案不太可能在 2028 年前开庭审理 。

各车企公布 6 月销量成绩

昨日,多家车企公布今年 6 月的销量/交付量成绩单,具体如下:

- 蔚来:6 月交付新车 24925 台,同比增长 17.5%。其中,蔚来品牌交付新车 14593 台;乐道品牌交付新车 6400 台;firefly 萤火虫品牌交付新车 3932 台。另外,2025 年上半年,蔚来共交付新车 114150 台。

- 小鹏:6 月共交付新车 34611 台,同比增长 224%。值得一提的是,小鹏连续 8 个月交付量超 3 万台。而在 2025 年上半年,小鹏累计交付新车 197189 台,超过 2024 年全年交付量。

- 理想:6 月交付新车 36279 台;2025 年第二季度共交付 111074 辆。

- 吉利极氪科技:6 月销量 43012 台,连续四个月销量超 4 万台,2025 年上半年销量 244877 台,同比增长 14.5%。其中,极氪 6 月销量 16702 台,上半年销量 90740 台;领克 6 月销量 26310 台,上半年销量 154137 台。

- 比亚迪:6 月销售 382585 台,同比增长 12%;2025 年上半年累计销售 2145954 辆,同比增长 33%。

- 零跑:6 月全系交付 48006 台,其中零跑 B10 6 月交付 14316 台,连续月销破万。

- 鸿蒙智行:6 月全系交付 52747 台 ,同时仅用 39 个月实现全系累计交付 80 万台,创下新势力汽车最快交付纪录。其中,问界系列 6 月全系交付 44685 台;享界 S9 6 月交付 4154 辆;智界全系上半年累计交付 46600 辆。

- 小米汽车:6 月交付超过 25000 台,连续 9 个月单月交付超 2 万台。

机构:阿里云获 2024 年中国 AI 基础建设第一

7 月 1 日,根据 IDC 的最新报告,2024 年中国 AI 基础设施(AI IaaS)市场份额,阿里云占比 23%,位列中国市场第一,超过第二名和第三名总和;在生成式 AI 基础设施领域,阿里云取得模型训练和模型推理市场的双项冠军。

据悉,AI IaaS 是以 GPU 等 AI 专用芯片为算力支撑的基础设施,包括以大模型为核心的生成式 AI IaaS(GenAI IaaS)和传统的非生成式 AI IaaS。随着大模型加速发展,生成式 AI IaaS 成为主力。

IDC 报告指出,2024 年下半年中国 GenAI IaaS 市场同比激增 165%,达 87.4 亿元,首次在整体 AI IaaS 市场中占比超过七成。

根据报告显示,2024 年全年,阿里云 AI IaaS 市场份额达 23%,华为云占比 10%,火山引擎占比 9%。IDC 认为,生成式 IaaS 市场持续快速迭代,头部格局加速收敛。

报告还显示,2024 年模型训练消耗的生成式 AI IaaS 资源约为模型推理的 3.25 倍,随着「爆款」大模型应用的出现,IDC 预计 AI 算力有望在 2025 年进入「训推」拐点,推动 AI 算力需求从训练驱动过渡到推理驱动。

💡 《人类简史》作者赫拉利:AI 的希望与危机

日前,《人类简史》的作者、历史学家兼哲学家尤瓦尔・诺亚・赫拉利在《华尔街日报》首席执行官理事会峰会上探讨了 AI 的发展前景。

赫拉利指出,AI 并非传统意义上的工具,而是一种能够独立决策、发明新思想并自我学习和改变的 「智能体」。

他强调,与以往人类发明的印刷机、原子弹等工具不同,AI 具有自主性。例如,AI 武器可以自行决定攻击目标并设计下一代武器,而印刷机无法自行写书和决定印刷内容。

他特别提到,目前全球都在热议 AI 「如何确保这些超级智能体的行为符合人类目标和利益」。然而,这本身就面临着两大难题:

- 一是,AI 的定义本身就意味着它能够自我学习和改变,人类无法完全预测其行为。

- 二是,AI 如同孩子,其学习过程更多地受到人类实际行为的影响,而非单纯的指令。

赫拉利对 AI 可能导致的 「无用阶层」表示担忧。他认为,人类不应陷入历史或技术决定论,而是可以通过选择如何发展和部署 AI 技术,塑造不同的社会。

然而,目前领导 AI 革命的公司和国家陷入了军备竞赛的局面,即使意识到需要放慢速度、加强安全投资,也担心被竞争对手超越,从而更加紧张的研发「更强更快」的应用。

赫拉利的在会议中的讨论无疑为人们敲响了警钟,提醒我们应该更加深入地思考如何引导 AI 的发展。

Nothing Phone(3) 正式发布

今天凌晨,Nothing Phone(3) 正式发布。

Nothing Phone(3) 采用后置三摄方案,三枚镜头呈现不规则排列;而经典的 Glyph 灯带替换为 Glyph Matrix 副屏设计,放置在机身背部右侧。

硬件配置上,新机将采用 6.7 英寸 1.5K OLED LTPO 屏幕;搭载高通骁龙 8s Gen4 处理器;续航方面,采用 5150mAh 电池,支持 100W 快充、无线充电。

另外,本次发布会还发布了 Nothing 旗下首款头戴式降噪耳机 Nothing Headphone(1)。

Nothing Headphone(1) 造型与其他主流头戴式耳机的十分不同,耳机腔体部分采用两部分组成:银色磨砂底座叠加透明外壳的椭圆部件;Nothing Headphone(1) 或仅配备腔体部分旋转,不支持折叠收纳。

价格方面,Nothing Phone(3) 起售价为 799 美元(约合人民币 5725 元),配置为 12GB+256GB 起;Nothing Headphone(1) 售价为 299 美元(约合人民币 2142 元)。

全新 MG4 将配备「OPPO 智行」互联

日前,上汽名爵正式公布了旗下全新 MG4 车型,随后宣布新车将携手 OPPO 智行一同打造「手车互联新体验」。

官方介绍,全新 MG4 将在 OPPO 智行的助力下,获得手机语音备车、手车无感互联、全量生态上车、手车应用融合、手机摇一摇导航、AI 智能融合等多重功能。

据悉,名爵将与 OPPO 融合开发智能座舱、新一代高效超高集成电机、新一代 VMS 整车中央控制器、全算力高阶智能辅助驾驶,并且均有名爵新能源首发。

另外,未来 2 年,名爵还将陆续推出 13 款新能源产品,覆盖纯电、插混、增程 3 种新能源形式,涵盖轿车、SUV、跑车及猎装车 4 大车身形式。

maxell 推出蓝牙磁带播放器

在数字音乐盛行的当下,近日,日本制造商 Maxell 推出了一款便携式磁带播放器 MXCP-P100,将上世纪 90 年代随身听的经典外观与现代科技相结合。

MXCP-P100 在保留传统磁带播放功能的基础上,融入蓝牙技术,这意味着用户不仅可以通过3.5mm 音频接口连接有线耳机享受音乐,还能与蓝牙耳机、蓝牙音箱等设备配对。

充电方式也顺应现代潮流,采用了 USB-C 接口。

Maxell 特别强调,MXCP-P100 内置了黄铜飞轮,能够减少旋转不均的情况,从而提供高品质音效。

这款播放器定价 13000 日元(约合 644 元人民币)。

小米高管回应「青年公寓定价 1999 元」

日前,小米正式为员工上线「小米青年公寓」,均价为 1999 元/月。消息公布后,青年公寓的 1999 元定价受到网友的广泛热议。

昨日,小米集团总裁卢伟冰转发相关内容并回应了「定价」话题:「定价是反复讨论,最后还是决定 1999(元)」。卢伟冰还透露,小米将持续加大应届毕业生的招聘,「2025 年全国应届生招聘超过 5000 人」。

卢伟冰还强调,小米青年公寓是公司配套项目之一,目标让刚刚毕业的学生可以低成本享受到高质量的生活。另外,小米公关部经理王化也表示,该项目重点就是提升员工幸福感,解决应届生租房难、租房远、租房贵的诸多困难。

值得一提的是,小米创办人雷军也转发「青年公寓」相关内容,并表示「这是为小米年轻工程师打造的员工公寓」。

据悉,小米青年公寓在北京正式落成,总计 2600 余间,主力户型 29 平开间,拎包入住、智能生活,共享厨房、健身房、影音房,法桐草坪绿色生态。

Switch 2 首月卖出 500 万台

日前,据任天堂官网显示,Switch 2 首月全球销量达 500 万台,Switch 2 游戏售出 4715 万份。

对比来看,上代 Switch 首月全球销量为 274 万台,本次 Switch 2 首月销量几乎达到了翻倍的成绩。

具体来看,Switch 2 在日本地区售出 147 万台,美洲 180 万台,欧洲为 118 万台,其他地区为 55 万台。

而据此前 Nintendo of America(任天堂美国)发文宣布,Switch 2 开售四天内全球销量超 350 万台,并成为有史以来最快达到这一目标的任天堂硬件产品。

电影《过关斩将:猎杀游戏》发布预告

日前,电影《过关斩将:猎杀游戏》发布预告,将于 11 月 7 日北美上映,

影片改编自史蒂芬·金的同名小说。《过关斩将》是一档火爆的高规格电视真人秀节目,参与者需要在全国人民 30 天的凶猛猎杀下逃出生天,成功生存即可获得大额奖金。主角本·理查德即将遭到全民追杀,他需要经历飙车追逐、街头跑酷等诸多刺激动作,层层过关斩将,他的生死也仍是谜。

该片由埃德加·赖特执导,格伦·鲍威尔、乔什·布洛林、科尔曼·多明戈、李·佩斯等出演。

《F1:狂飙飞车》有望拍续集

据《好莱坞报道》消息,赛车题材电影《F1:狂飙飞车》制片方正积极筹备续集制作,制片方正积极筹备续集制作。

这部以世界一级方程式锦标赛的影片,创下全球超 3 亿票房的成绩。

《F1:狂飙飞车》讲述了 F1 车手 Sonny Hayes 遭遇一场可怕的车祸,因而从 F1 比赛退役并开始其他比赛。后来在 F1 车队老板兼朋友联系下,Sonny Hayes 复出,并作为导师辅助年轻车手Joshua Pearce,与他组队最后一次在赛道上争取荣誉。由约瑟夫·科辛斯基执导,布拉德·皮特、戴姆森·伊德瑞斯等主演。

据内部消息,续集将延续首部的剧情脉络。续集暂定名为《F1 狂飙飞车:极速新生》,预计 2025 年夏季开机,取景地包括意大利蒙扎、日本铃鹿等传奇赛道,有望在 2026 年暑期档全球公映。

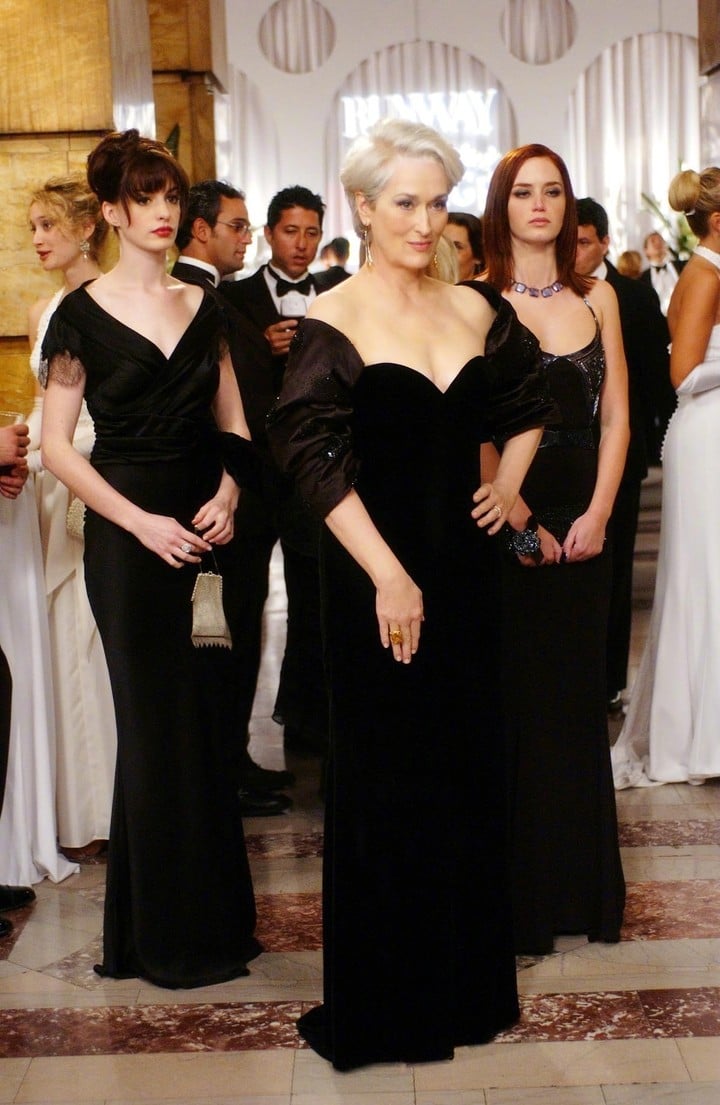

《穿普拉达的女王 2》开拍

近日,据外媒报道,电影《穿普拉达的女王 2》在本周正式投入拍摄。这部经典时尚电影的续集一经官宣开拍便迅速吸引影迷的关注。

令人惊喜的是,第一部影片中的关键角色都将回归,包括 「梅姨」梅丽尔・斯特里普(Meryl Streep),安妮・海瑟薇(Anne Hathaway)、艾米丽・布朗特(Emily Blunt),导演大卫・弗兰科尔(David Frankel)也将再次执导。

《穿普拉达的女王 2》的故事将围绕梅丽尔・斯特里普饰演的米兰达・普雷斯丽展开。

在当今时代,纸媒行业逐渐走向衰弱,这一趋势对米兰达的事业产生了巨大的冲击。为了挽救自己的事业,米兰达不得不向曾经的助理艾米莉(由艾米丽・布朗特饰演)求助。

据悉,《穿普拉达的女王 2》将于 2026 年 5 月 1 日在北美上映。影片将在纽约和意大利进行拍摄,这两个不同风情的国家想必会为影片增添更多色彩。

在比亚迪 2024 年登顶之前,上汽在自主品牌销冠的位置上坐了 18 年。

燃油车时代的老大自然不甘心在新能源的浪潮中默默掉队。2024 年 7 月,上汽集团原董事长陈虹到龄退休,由王晓秋接任董事长,贾建旭接任总裁,然后开启了上汽在新时代的大变革。

在 24 年 8 月的一次内部会议上,贾建旭讲的很直接:

学会「跪着做人」,才能有站起来的那天。

上汽内部最有年轻感的 MG 名爵品牌,就是上汽开始「跪着做人」的一个缩影。

「OPPO 汽车」要来了?

MG 目前的总体境况是国外销量和国内销量差了几个数量级。

2024 年 MG 品牌的整体销量超过了 70 万辆,其中欧洲市场卖了 24 万辆,国内销量仅有 7.4 万辆,但是由于地缘政治、关税等各种原因,MG 的总体销量下滑了 16.7%。

因此如何更好的抓住国内市场,就成了上汽要重点考虑的问题。

在经过了几乎一年的内部变革和调整后,名爵终于给出了他们的解题思路——智能化、年轻化,以及三款新车——全新 MG4、MG5 以及 Cyberster。

名爵在智能化上吃过很大的亏。之前的名爵 MG7 就因为车机生态封闭、导航软件落后、操作逻辑反人类等缺点被车主联合维权,造成了不小的负面影响。

于是名爵这次痛定思痛,和手机大厂 OPPO 联手,在全新的 MG4 车型上实现了 OPPO 在车机互联方面的全部能力,比如通过手机语音备车、手车无感互联、摇一摇导航等功能,甚至在营销和渠道上也要和 OPPO 深度合作,让名爵品牌的车型可以通过 OPPO 渠道完成车辆的定价和销售。

名爵 MG4 这辆车则暂时只发布了官图,总体上还是延续了 Cyberster 的前脸设计语言,走的还是运动风的路子,下格栅等部件也沿用了 MG 家族标志性的中轴线设计,更多具体的车辆信息则要等到 8 月份车辆上市了。

「大鲨鱼」MG5

2026 款的名爵 MG5 则属于是年度小改款的车型,各方面的变化并不大,价格十分亲民,官方指导起售价为 8.19 万元,在叠加官方提供的置换补贴之后,起售价可以降到 5.99 万元,在紧凑型轿车里面算是价格最低的那一档。

2026 款 MG5 的车身尺寸为 4715×1842×1473mm,轴距为 2680mm,整体车身设计延续了 MG 品牌标志性的「猎鲨」设计语言和溜背造型。新车前脸采用了超大尺寸的运动直瀑式格栅以及刀锋状的 LED 大灯组,视觉冲击感很强,车辆整体的姿态则略微呈现出一种俯冲姿态,增强了车辆的运动属性。

新车的内饰就几乎与现款车型保持一致了,采用橙黑双拼色的设计,座椅、方向盘以及中控台大面积使用了软质材料包覆。一体式运动座椅则采用了防滑皮质面料,提供了很强的侧翼支撑性。

MG5 配备了 12.3 英寸悬浮式中控屏与 12.3 英寸全液晶仪表盘,搭载的是维纳斯智能车机系统,支持车联网、4G网络、语音连续识别等功能,部分高配车型上则提供了256色氛围灯、自动空调等高阶配置。

辅助驾驶方面,2026 款 MG5 搭载了 4 个摄像头以及 3 个超声波雷达,支持内置行车记录仪、360 度全景影像、透明底盘、定速巡航等驾驶辅助功能。

2026 款 MG5 提供两种动力选择,一款为 1.5L + CVT 的无级变速箱,另一款是 1.5T + 7 挡湿式双离合变速箱,后面这款 1.5T 发动机是上汽自主全新设计的,拥有着全部的自主设计与专利,最大马力为 181 匹,峰值扭矩285N·m。底盘配置部分,新车则采用了前麦弗逊加后扭力梁的非独立悬架系统。

玩乐型的 MG Cyberster

名爵旗下的双门双座敞篷跑车 MG Cyberster 也迎来了年度改款。新车一共有 3 款配置,指导价分别为 31.98 万元、33.98 万元和 35.98 万元。

2026 款的 MG Cyberster 的长宽高分别为 4535mm×1913mm×1329mm,轴距为 2690mm,造型则基本延续了现款的车型设计,整体采用了流线动感的设计风格,保留了剪刀门,偏流线型的车头以及前包围搭配上跑车风格的大灯组以及箭头型的尾灯组,车辆整体的「玩乐」性质体现的很充分。

改款车型在颜色上新增了鸢尾青和安第斯灰两款外观配色,并且开放了红色软蓬的选装,也配备了带定风翼的侧翼子板、无边框车门、20英寸多辐式轮毂和红色刹车卡钳。

MG Cyberster 的内饰新增了黑红、灰白两种内饰颜色以及电动腰托和车内挡风板,后备厢也进行了扩大,能够放下 24 寸的行李箱;车辆智能化的部分则采用了 7 + 10.25 + 7 英寸的三联屏组合,搭载了斑马智能座舱系统 Cyber OS 系统,内置的是高通骁龙 8155 芯片,并且新增了敞篷计数器功能,可以看到敞篷的开合次数和行驶距离等。

256 色氛围灯、麂皮材质运动座椅、前排座椅加热、8 扬声器 BOS E音响系统、L2 级辅助驾驶系统、360 度全景影像等周边配置在 MG Cyberster 也一应俱全。

动力方面,2026 款 MG Cyberster 提供单电机后驱和双电机四驱两种版本可选,其中后驱版电动机最大功率为 231kW 和 250kW,峰值扭矩为 475 N·m,百公里加速 4.9s,最高车速 193km/h。双电机四驱版车型系统综合最大功率为 400kW,峰值扭矩为 725N·m,百公里加速时间 3.2s。

续航上,单电机后驱提供了 64kWh 和 77kWh 的两种电池组,CLTC 纯电续航分别为 501km 和580km,双电机四驱版搭载的是 77kWh 的三元锂电池组,续航里程为 520km。

不过 MG Cyberster 对上汽名爵来说更多的像是一款「吉祥物」般的车型,整个 2024 年累计只卖出了 690 辆,对于整个名爵营收的影响也微乎其微。

总的来说,名爵这次发布的三款车,MG5 和 Cyberster 都算是常规换代,真正会影响到名爵未来的可能还是 8 月份的 MG4 以及和 OPPO 的渠道合作。

和目前涉及汽车业务的小米和华为不同,OPPO 之前向来以极强的线下渠道能力著称,上汽这次选择与 OPPO 合作也看看中了其在品牌建设、公关传播和新媒体等方面的积累和沉淀。

上汽在发布会上也明确提到,双方正在积极探索「汽车+智能终端」的跨界合作渠道创新模式,全新 MG4 也即将入驻 OPPO 全国商超体验店及快闪店。

那这会不会是 OPPO 的一次提前试水呢?未来某一天,或许会有「OPPO 汽车」出现嘛?

2025 年了,怎么还有崭新的磁带机上市?

其实和 CCD、胶片、撕拉片等一个意思,磁带机也属于这两年「复古回潮」的一个小众赛道。一些小的海外创业公司,以及中国本土的一些还在提供磁带机零部件产能的工厂,都在借着这股势头,建立品牌,推出产品。

现在,终于有(算是)巨头品牌入局了。

6 月 30 日,日本老牌消电企业 Maxell 推出了最新款的磁带播放器 Maxell MXCP-P100,支持蓝牙音频,售价为 13000 日元(约合人民币 648 元)。

作为一款仅支持单一媒介的复古播放器,这个价格算不上便宜。

▲ Maxell MXCP-P100. 图片来自:Maxell

Maxell 创立于上世纪 60 年代,今天更多业务在电池、存储、光学、耳机、投影仪等市场。在音乐行业还没有被在线流媒体抢占,模拟音乐和随身听仍然称霸的二、三十年前,Maxell 作为最大的磁带厂商之一,好歹也能算个音乐技术巨头。

说回这台新款磁带机:MXCP-P100 有着传统磁带播放器的外观造型,简约的黑白配色和圆润的倒角,有种盛田昭夫时代的索尼+包豪斯设计理念集于一身的感觉——怎么说,很 90 年代。

▲ Maxell MXCP-P100 的两种颜色. 图片来自:Maxell

MXCP-P100 尺寸为 122 × 91 × 38mm ,重 210g,跟手机差不多,除了更厚一点。采用机械按键进行操控——播放、快进、倒带等按键分明、一应俱全。背后的边夹设计,可以让你方便地别在身上,是时尚单品无误了。

在磁带机流行的年代,手机还是个大黑粗的稀罕货。如今,集成度更高的手机已经比随身听还要小。而这支新款磁带机的尺寸,反而比鼎盛时期的索尼随身听要厚出不少。

你可能也有疑问:为什么 20 年前风靡一时的索尼随身听,现在反而复刻不出来?答案其实在于磁带早已成为夕阳产业,随身听的零部件早已停产,现在供应链只有这种更加厚重的公版方案——这也是无论 Maxell,还是前面提到的中国工厂、海外创业品牌,都无法复刻索尼随身听的核心原因。

▲ Maxell MXCP-P100 佩戴效果. 图片来自:Maxell

究其根本,当代人已经不再需要磁带机,只是爱怀旧而已。

于是,MXCP-P100 在兼容 90 分钟磁带的同时,摒弃了多余的录音功能,聚焦于最核心的听歌体验。不仅配备了 3.5mm 耳机孔,还能支持蓝牙 5.4 双模输出,你可以选择用耳机线连,也可以通过蓝牙将磁带音频无线传输到耳机或音响上。

公版磁带机的抖动问题,也在这台 MXCP-P100 上通过改装黄铜飞轮的方式得到解决。这能够让磁带播放更加稳定,避免速度不稳带来的失真。

▲ Maxell MXCP-P100. 图片来自:Maxell

续航方面,MXCP-P100 的表现还不错,支持 9 小时的有线续航和 7 小时的蓝牙续航,配备 USB-C 充电接口,2 小时能充满电。

以及,可能是除了蓝牙之外最有用的功能:你可以把它当充电宝,给手机反向充电。

13000 日元,买个能放磁带的充电宝——这样听起来是不是真的很值?

▲ Maxell MXCP-P100. 图片来自:Maxell

尽管设计和功能都相对简单,但 Maxell MXCP-P100 却精准地传递了那种属于磁带播放器的怀旧气息,适度怀旧一下,确实相当便利——技术不能只用于淘汰过去,也应该让过去更好地融入现在。

赶巧的是,就在这部支持蓝牙、能当充电宝的磁带机上市的当天,Apple Music 也迎来了十周年——流媒体音乐显然大获全胜了。

但 2025 年的磁带机过得也不错,刚刚上 Maxell 官网看了眼——已经卖光了!在北美市场,由于缺乏 Maxell 授权经销商,在线市场的炒价更是一度高达 250 美元。

▲ Maxell MXCP-P100 售罄页面. 图片来自:Maxell

如果 250 美元买个磁带机,确实挺 250 的。就像所有的复古回潮硬件那样,黄牛早已盯紧这个市场。作为消费者的你需要保持理智:你不需要这个东西,虽然它真的挺好玩的。

本文作者:周芊彤、肖钦鹏

毫无疑问,整个 2025 年最热闹的科技产品,就是智能眼镜了。

不仅 Rokid 和 Meta 这两家明星品牌发布了眼镜新品,期待已久的小米首款智能眼镜也终于正式面世;在 Google 的年度开发者大会上,我们也看到这家巨头,已经躬身入局「轻量眼镜」和「头显」两个市场。

而最新的一些消息显示,苹果也已经按捺不住了。

最近 Apple Vision Pro 用户收到一份官方的用户调查,除了常规的 Vision Pro 满意度以及功能调查之外,还有一些问题,针对的是苹果未涉足的智能眼镜产品,还提到了 Ray-Ban Meta——

就差明摆着告诉全世界,我们要出眼镜了。

2027 年,苹果 AI 眼镜元年

天风国际的郭明錤最近公布了一张路线图,内含苹果 Vision 产品线所有已问世的产品和规划中的新品。

考虑这位分析师过去的料一直非常准,苹果在未来三年里对于眼镜产品和头显设备的布局,在这张图里也清晰可辨:

[图片]

省流总结:未来三年,将有一批苹果眼镜和头显发布。

2025 年:

- 采用 M5 的 Vision Pro,计划第三季度发布

2027 年:

- 主打拍摄、音频以及 AI 的智能眼镜,计划第二季度发布

- 「Vision Air」,更轻便的设计,搭载 iPhone 处理器,计划第三季度发布

2028 年:

- Vision Pro 2,全新设计,更轻更低价,计划下半年发布

- 带有显示技术的 XR 眼镜,计划下半年发布

此外,彭博社也爆料,苹果内部正在探索一款有线版 Vision Pro,需要通过连接 Mac 使用。

接下来让我们来一条一条看郭明錤的爆料内容。

首先,他认为旧款 Vision Pro 将会在今年晚些时候更新,搭载最新的 M5 处理器,但其他参数基本不变。

其次,将于 2027 年发布的「Vision Air」,则是传闻甚嚣尘上的苹果「青春版头显」,处理器和镜片肯定不如最新款的 Vision Pro,但重量会更友好,价格也会控制在人民币 15000 元以内。

考虑到现在的 Apple Vision Pro 很强,但臃肿的形态和过高的售价,就算是苹果也卖不动,据悉销量还没过五十万。

苹果这两年频频传出不同形态的 Vision 探索,希望能进一步降低门槛,拓宽用户市场。

只是在相当一段时间内,XR 头显都不会是苹果下一个畅销单品,这面大旗,更适合靠智能眼镜来扛。

关于苹果造眼镜的逻辑,我们之前也已经分析过:有了 AirPods 和 iPhone 的技术积累,打造一款兼顾佩戴体验、外形设计和出色音质的 iPhone 配件,对苹果来说不是难事。日后,苹果还有时间能慢慢打磨其在 AI 方面的表现。

更直白来说,Apple Glasses 就应该要当好一个新的 AirPods,不用太考虑什么 XR、AI 这些未来交互——把拍照和听歌做好,把丢给 Meta 的城池抢回来,就已经成功了一大半。

除此之外,苹果还在积极探索为眼镜集成健康传感器,这是一条用户和友商都未曾设想的道路——Apple Watch 和 AirPods 已经卖不动了,在苹果的营收占比中份额越来越小,需要一点新东西,盘活正在不断收缩的可穿戴业务。

眼镜和头显,是更重要的可穿戴新品

可穿戴业务,是苹果除了 iPhone、iPad 之外的出货量支柱。

但你有多久没换新 Apple Watch 和 AirPods 了?

Apple Watch 年年更新,但每一代大差不差;AirPods Pro 更新则憋了三年还没能出来。

结果就是,上个财年苹果的可穿戴业务收入下降 7%,Apple Watch 还下降了 14%。

为此,苹果正在加速可穿戴新品的研发,并且有望在今年或明年相继面世:

- Apple Watch SE 3:有望今年更新,此前爆料的彩色塑料壳设计可能被搁置,屏幕对标 Watch S7。

- Apple Watch Ultra 3:有望今年更新,最大的更新是无需 iPhone 的卫星通信能力

- AirPods Pro 3:有望今年晚些时候或明年推出,将配备健康追踪的全新功能,可以检测心率和体温

- AirPods 还将获得一个新功能:实时翻译,有望在未来加入 iOS 26 更新之中。

根据彭博社报道,在许久未见创新的苹果内部,正在用一种「头脑风暴」式的方法探索新产品:将自家不同的产品结合一起,看看其中的化学反应。

能测心率体温的 AirPods,集成运动健康功能的智能眼镜,或许就是对 Apple Watch 技术的进一步利用。

对于智能手表来说,每次迭代的一个重点就是传感器:升级现有的,补充没有的。

而苹果脑洞更大,Apple Watch 和 AirPods 可以加摄像头,AirPods 和眼镜试试加装健康传感器,加强产品的差异化和竞争力,反正相关技术自己都有了。

但更有看点的,或许还是眼镜这种全新品类,这里指的主要是不带显示,外观更接近传统眼镜的类别。

太阳眼镜,是一个被严重低估的市场。根据沥金数据,太阳镜在淘宝、天猫的销售规模已经达到 62 亿元,同比增长 26%。

消费者最看重的,是户外能力,用于旅游和户外运动,以及眼镜强烈的时尚属性,能够作为审美和自我价值的表达。

这里的太阳眼镜指的是那种没有电池没有传感器的普通墨镜,而根据国投证券预计,智能眼镜全球今年的出货量有望达到 1452 万台,全球市场空间接近 3 亿台。

即使是作为市场份额过半的大热单品,去年 Ray-Ban Meta 销量也只有 225 万台,而成功的一个重要因素,正是因为这副智能眼镜在价格、外观上,都接近一副普通的 Ray-Ban 眼镜。

就像是当年的 AirPods,如果苹果能做好智能眼镜的体验,配置拉满,价格、设计都能对标高端品牌太阳镜,那这款产品就是下一个苹果爆款。

但最终,带有 XR 显示功能的头显和眼镜,才是苹果真正想要去闯的领域。

在短期内,苹果很可能会双线并行。

一方面为智能眼镜添加一定的显示能力,单色图像或纯文字,探索在这么纤薄的机身中实现 XR 能力。

而另一方面,则是「Vision」头显设备进一步提升集成度,降低价格、尺寸以及重量。

这个过程很可能会包括多款定位和功能都不太相同的头显产品,可能有全功能但低配的「Air」,也会有需要和手机和 Mac 配合使用的配件型产品。

最终,两条线双线奔赴,产生的交点,就是和眼镜一样轻薄便携,但又有 Vision 显示能力的,真·XR 眼镜。

这就是苹果这三年最重要的产品形态探索,鉴于此前有消息称库克对 XR 眼镜非常上心,这个产品很可能会是库克卸任之前,最后一个「One More Thing」。

2024 年 9 月,伴随着 iPhone 16 系列一起发布的除了 Apple Intelligence 期货,还有个让人出乎意料的新硬件形态:一颗独立的相机控制按键。

在 iPhone 16 发布后,在影像上大举投入的 OPPO 和 vivo 也不约而同地选择了「从善如流」,跟随 iPhone 的步伐也加上了功能类似的相机按键。一样支持重压和轻按、一样可以通过滑动调整参数,唯一的区别就是 OPPO 和 vivo 都选择了振动模拟触感的方式,没有给相机控制按键做机械结构。

图|微博 @vivo韩伯啸

虽然从技术上看着很有吸引力,但是伴随着其中发布最晚的 vivo X200 Ultra 上市后口碑逐渐稳定,一个熟悉的话题没过多久便重新冒了出来:

相机控制按键,真的不好用。

不方便,却很麻烦

对于 iPhone 16 系列 Camera Control 的抱怨实际上由来已久,因为苹果给这颗不到 2 厘米的小小按键塞进了太多的功能。单次或双次按下启动相机、轻捏锁定焦点和曝光、轻按两下进入功能拨轮、再按一下进入功能滑杆、左右滑动调节参数,真是不够它忙活的。

然而这些功能在演示的时候看着很美好,实际使用中却有一个过不去的门槛:这种调节参数的方式根本就不方便,尤其是对于手机上已经有的触屏控制来说。以 iPhone 16 Pro 为例,主摄可以模拟 24mm(1 倍)、28mm(1.2 倍)和 35mm(1.5 倍)的焦距,如果想要切换,只需要反复点击相机底部的倍率按键即可:

但是如果要用相机按键来切换,就需要先双击打开功能菜单,滑动选择焦距菜单,然后在一个长长的滑杆里面慢慢挪到 1.0、1.2 或 1.5 的位置上:

这样的操作不仅步骤繁琐,也暴露了相机按键的另一个问题——无法精确调整参数。尤其是对于 EV(曝光补偿)和缩放之类比较精细的调节,相机按键本身就非常有限的面积能够提供的操作精度很低,想要一次性滑动到需要的位置几乎完全靠运气。

而相比 iPhone 的复杂,OPPO 的 Find X8 Pro 与 X8 Ultra,以及 vivo X200 Ultra 则偏向了问题的另一个极端:相机按键能够提供的操作太少了——以 X200 Ultra 为例,它的相机控制按键本身只有快速启动相机、锁定对焦和曝光,以及重按拍照三个功能,可以滑动调整的选项则是仅有 EV、切换镜头与滑动变焦:

这样带来的问题,便是功能不够全面。

与 iPhone 不同,OPPO 和 vivo 的相机带有非常多可以自定义的拍照模式和功能(比如软件模拟虚化光斑的风格)。这些功能往往都以长列表的形式堆叠、藏在需要点击的二级菜单里面,并且不需要无级调节,反而非常适合用这种「搓擦条」的形式进行选择,类似相机上的拨轮:

更加令人无法忍受的则是相机控制按键引发的误触。

虽然 iOS 为 Camera Control 设计了三级压感,但是这个为了兼顾横屏和竖屏使用的按键位置总是能在各种时候被手指或手掌压在下面,哪怕将触发力度设置到最高也没有办法很好的屏蔽,尤其是在裸机使用、没有保护壳开孔作为触觉指引的情况下。

相比之下,vivo 的思路就好上一些。X200 Ultra 仅支持双击按键作为快速启动的方式,并且在检测到手机竖屏的时候会屏蔽滑动和半按对焦,只能重按用做快门,比 iPhone 在竖屏拍照时经常因为不小心捏到相机控制按键而调乱 EV 的体验有所进步。

然而,在限制条件这么多的情况下,一枚独立的实体相机按键的意义又在哪里呢。

不得不提的,还有快门按键的成本问题。目前 iPhone 16 系列的 Camera Control 不提供专门的维修选项,只能和中框一起更换,维修一次的费用直逼六千元,稍微再加一点点钱甚至都可以再买一台国产 Ultra 了:

相机厂商是怎么做的?

抛开苹果的 AI 期货不谈,「专门的相机按键」这件事其实在手机上已经出现很久了,远至二十五年前的夏普 J-SH04、近至前两周刚刚发布的索尼 Xperia 1 VII,都有这样一个用来控制相机的按键——快门键。

作为手机行业中唯一一个自始至终坚持着在手机上保留快门键的厂商,索尼对于这枚按键的设计理念,反而是需要苹果与一众安卓大厂需要学习的,因为索尼背靠三十多年设计和生产相机的经验,指出了所谓「相机控制」的真谛:

相机控制按键唯一要做的事情,就是锁定焦点,然后按快门。

这也是为什么在最新的 Xperia 1 VII 上,索尼相比前代的 1 VI 稍稍增大了快门键的尺寸,让本来就使用了与边框不同花纹的快门键变得更加醒目和突出,同时也更方便操作。

但在此之外,索尼没有给快门键塞入任何额外的功能,依然是长按启动相机、半按对焦、按下拍照这三个最基础的用法,与相机别无二致。

除此之外,索尼还明确了另一条非常重要的逻辑:快门键不应该去承担其他调节功能。

在手机这种已经为触屏操作优化了十多年的载体上,触屏的效率一定是比滑动触摸条更高的,虽然索尼的软件做的很差、相机的 UI 也并非尽善尽美,但是从来没有人批评过快门键的设计思路——与 iPhone 形成了鲜明的反差。

归根结底,手机需要相机按键吗?

iPhone 16 上这枚相机按键,在很多程度上都是一个傲慢的缩影。

iOS 在相机的软件生态方面一直有着远超国产品牌和 Android 平台的丰富性,不仅是 Halide、Nomo、Protake 之类主打专业的选项,也包括数量众多的模拟和美颜类相机 app,它们在实质上撑起了 iPhone 拍照的体验。

然而 iPhone 的相机按键对于第三方 app 的兼容性却相当差劲,想实现 Camera Control 的完整功能依然需要开发者主动适配,非常容易陷入「app 适配不好 – 没有人用 – 更加没有 app 适配」的循环,甚至连苹果自己的 Final Cut Camera 都没有给相机控制按键做适配。

这样的强制要求在十年前 iPhone 拍照领先的时候或许还有号召力,但是在目前 iPhone 影像能力反过来依赖第三方 app 的背景下,不适配就无法作为快门键、甚至不能用作启动捷径的 Camera Control 只会显得加倍无用。

苹果无疑是这次「新一轮」实体相机按键潮流的领导者,但很难说相机按键的潮流本身就是正确的。

与索尼这种专业相机厂商的思路相比,无论是 iPhone 的 Camera Control 还是 OV 两家的模拟相机按键,都是设计和使用非常矛盾的产物——既要比触屏操作更加简洁,又要深入调节精细参数,最后的结果便只能是功能性与易用性打架。

如果一定要给单独的相机控制按键做功能的话,或许 vivo 的「人文相机」是一个可以参考的模式:

它并不像 OPPO 的大师模式那样作为一个相机内的功能页面,而是单独做成了新的一级 UI 界面,主打的就是复古风格与仪式感。在这种情况下,使用一个屏幕之外的实体按键作为快门就不会显得别扭了,甚至双击启动也可以变成仪式感的一部分。

只是,当手机上的「相机控制按键」是为了「模拟相机」时才使用,似乎又有点本末倒置了。

归根结底,手机是否需要相机按键,可能取决于用户,可能取决于产品经理——但终归不取决于市场部。

距离 iOS 26 的大更新只剩不到一周的时间,苹果率先公开了 2025 年的「苹果设计大奖」获奖名单,表彰去年的优秀开发者们,顺便为接下来的 WWDC 大会预热。

奖项和去年一样分为了六大类别:包括乐趣横生类、创新思维类、出色互动类、多元包容类、社会影响类、视觉图像类,每一个类别都分别表彰了一款 app 和一款游戏,总共有 12 个获奖应用。

苹果 WWDC25 即将到来, 爱范儿将在 Apple Park 现场给大家带来最新报道,敬请关注。

学习休闲都好玩:CapWords & Balatro

「乐趣横生」类的获奖作品都提供了令人愉悦、着迷且难忘的体验,并通过苹果技术进一步增强了其出彩之处。

CapWords 是今年获奖名单中第一个国产应用,这是一款语言学习工具。用户可以拍下日常生活中遇到的物品,并通过 AI 识图的方式,生成相应的外语词汇,帮助用户记忆单词。

不知道大家有没有同感,很多时候在 app 上背的单词总感觉离生活太远,和自己关系不大,仿佛学的是一个个抽象的英文字母组合而不是一个单词。

而 CapWords 反客为主,让用户主动去学习生活中物品的单词,还能有助于联想记忆,整个玩法也很有乐趣,颇有《宝可梦》中小智收集宝可梦图鉴的感觉。

去年大热的游戏 Balatro(《小丑牌》)在金摇杆和 TGA 之后再获苹果设计大奖。

这款融合了扑克、纸牌接龙、牌库构建以及 roguelike 元素的「拼好牌」游戏,玩法让人感觉熟悉又新颖,游戏节奏也比较快,符合当下短视频时代即时满足和短时注意维持的特点,让人玩得根本停不下来。

值得一提的是,这款销量超 500 万的游戏由一位开发者独立开发完成,原本只是一个用来丰富自己作品集的副业。

创新的体验和风格:Play & PBJ — The Musical

「创新思维」类的获奖作品,都体现了对苹果技术的创新运用,创造了独特的使用体验。

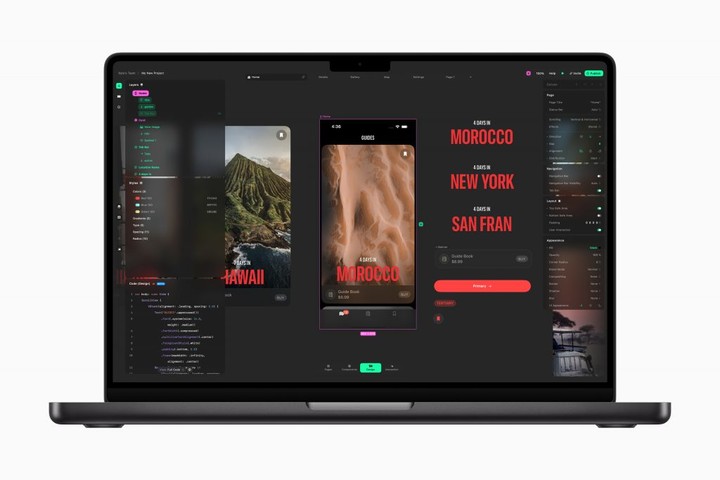

Play 是一款主要面向开发者的 iOS 应用设计工具,可以帮助应用设计师快速打造出应用原型。

这款应用可以调用 iOS 原生组件来设计界面,也能调用 iPhone 的相机、振动反馈,支持导入 Figma 设计稿和生成 SwiftUI,还能 Mac 和 iPhone 协同工作,电脑上的设计稿能立刻同步手机测试效果。

如果莎士比亚活到今天,并且写一个食物的故事,那会是什么样? PBJ — The Musical 给出了一个非常有意思的答案:一颗叛逆的草莓女孩和一颗失意的花生男孩,最终成为花生酱果冻三明治。玩家推拉和拖动游戏中的所有元素来改变故事情节。

游戏中的设计元素主要来自现实生活中的纸质拼贴画,图片都是手工从复古食谱中裁剪,以定格动画的形式呈现,具有强烈的拼贴美学风格。配乐则由歌手 Lorraine Bowen 创作和演唱。

开发者 Stollenmayer 强调,游戏中不管是视觉还是听觉元素,都是「真人」完成。

优秀的跨平台交互:淘宝 & DREDGE

「出色互动」类的获奖作品具有直观友好的界面和轻松易懂的操作,为其所在平台量身而设。

获奖名单中的另一个国产 App 则是淘宝。不过这个淘宝不是我们每个人手机上的那个再熟悉不过的电商 app,而是 Vision Pro 版本。

Vision Pro 上的淘宝堪称「未来网购」照进现实,商品能够以 3D 模型的形式来到我们面前,可以 360 度任意拿捏和查看,并且还具有相当丰富和真实的光影细节,仿佛产品真的来到用户面前。

我们也在一年前就详细体验了这个 3D 版淘宝,感兴趣的小伙伴可以点击超链接看看:用 Vision Pro 逛了一下午淘宝,我发现了一种很新的网购方式。

DREDGE(《渔帆暗涌》)则是一款今年移植到移动端的独立游戏,苹果认为它在 iPhone 、iPad 和 Mac 平台上都有着出色流畅的交互操作体验。

DREDGE 也是一款风格和玩法独特的游戏,将休闲娱乐的钓鱼小游戏,和惊悚的恐怖游戏,用一种巧妙的方式结合在一起。玩家将化身渔夫,在一片小型的开放海域和岛屿中探索。白天休闲捕鱼看海景,而一到晚上,克苏鲁式的怪物将现身海域,带来迷人又刺激的心理恐怖元素。

这种平静放松和恐怖氛围的微妙平衡让 DREDGE 赚足了口碑,拿下多项游戏大奖。

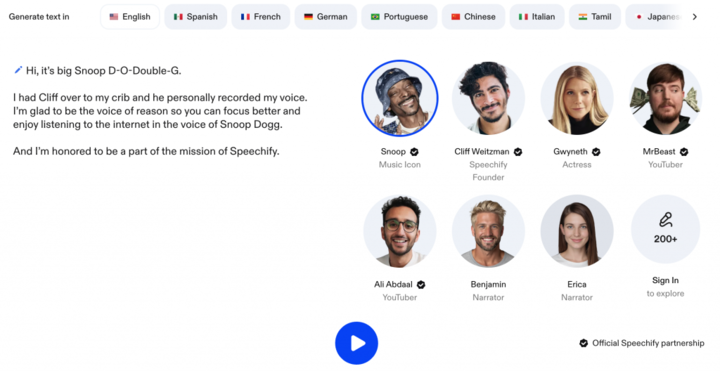

友好的无障碍支持:Speechify & Art of Fauna

「多元包容」类的获奖作品对来自不同背景、能力和语言的用户都能提供出色的支持,让所有人都能从中获得绝佳体验。

Speechify 是一款将文字转换为音频的工具,支持 50 多种语言和数百种语音。

围绕无障碍设计,Speechify 通过动态字体和旁白等功能,帮助患有读写困难、ADHD 的用户、低视力者或习惯用听力学习的人更轻松地获取信息。

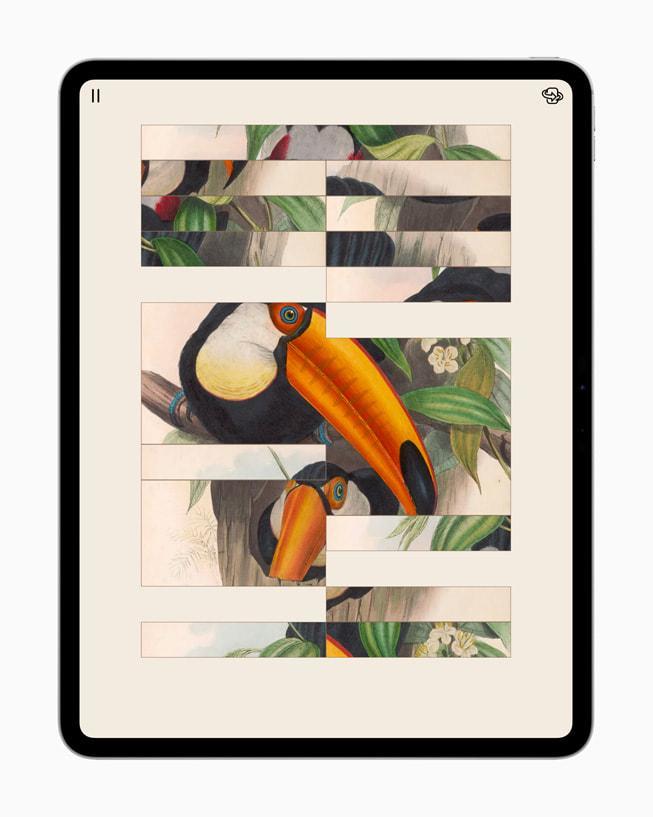

Art of Fauna 是一款精美的拼图游戏,打开它就像翻阅一本 18、19 世纪的动物画册。每幅画都有对应的动物介绍文字,玩家可以选择拼出动物图片,也可以通过拼接句子来还原动物介绍的内容。

这款游戏非常注重无障碍体验,包含了恐惧症过滤选项、更简洁易懂的文字版本,且完整支持 VoiceOver,让视障用户也能顺利游玩。

另外,开发者还会把收入的 20% 捐给野生动物保护组织。

人文公益价值:Watch Duty & Neva

「社会影响」类的获奖作品正面积极地影响着人们的生活,并把目光聚焦于重大的问题上。

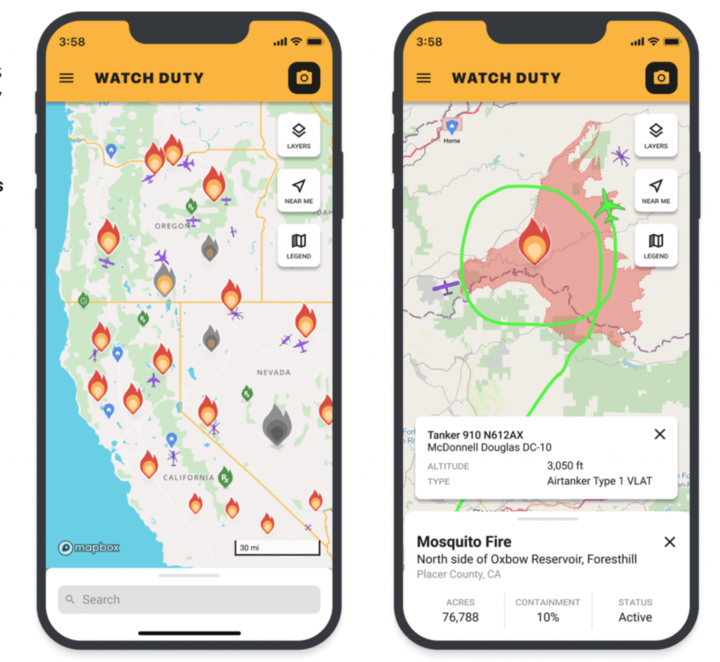

Watch Duty 是一款由志愿者贡献的 app 和网络平台,通过官方数据和经验丰富的志愿者的人工监测,为公众提供实时的山火信息和警报。

Watch Duty 的核心是一张互动地图,基于 OpenStreetMap 数据,能叠加显示各种信息,比如火灾风险、正在燃烧的火点、疏散区域、天气状况和空气质量等。

南加州大火肆虐期间,Watch Duty 再一次发挥了生命线作用。它清晰易读地报告了火情范围、风速和风向以及疏散令等信息,并且做到了分钟级更新。

Neva 是一款动作冒险类解谜游戏,讲述了女孩和白狼在濒临毁灭的世界中共同冒险的故事。

凭借出色的视觉风格和细腻动人的故事,Neva 在去年获得 Steam 大奖 「Outstanding Visual Style」的提名,也成功拿下 The Game Awards 2024 的 「影响力」奖项。今天,Neva 再度获得「社会影响奖」。

在游戏中,随着季节变换,女孩与狼的关系也在变化,引发玩家对于亲子关系、羁绊和环境的思考。

惊艳的画面表现力:Feather: Draw in 3D & 无限暖暖

「视觉图像」类的获奖作品拥有令人惊艳的图像、精巧绘制的界面和高质量的动画,由此表达独特而有凝聚力的主题。

Feather: Draw in 3D 是一款让绘画和建模更加简单的工具,可以帮用户轻松把 2D 设计转换为 3D 作品。

只需要一支笔和触摸屏,就能自由地在 3D 空间中绘画,随时调整视角。编辑过程也像玩游戏一样简单,可以用摇杆来移动、旋转和缩放。另外,它还支持「3D 液化」功能,可以拉伸、推压细节,尽情发挥创意。

国内玩家非常熟悉的《无限暖暖》也获奖了。这是一款开放世界换装角色扮演与冒险游戏,是暖暖系列中第五代作品,视效与互动都十分精美细腻。玩家在游戏中扮演暖暖,换上魔法服装,与大喵展开冒险旅程。

作为换装游戏,在衣装设计上,制作团队采用了动态图案的设计以呈现更生动的布料。

拍照系统作为核心玩法之一,制作团队采用 UE5 引擎的相机系统,便于玩家快速完成构图。同时也为大世界中的 NPC 设置了拍照动作,会配合暖暖摆出拍照姿势。

另外,此次为叠纸网络首次尝试登录 PlayStation 平台,制作团队针对 DualSense 手柄做了适配和设计,例如抚摸动物时的触觉反馈,以及钓鱼时鱼儿咬钩的动态扳机效果等。

如需进一步了解 Apple 设计大奖得主及入围作品,请访问 developer.apple.com/cn/design/awards 或 Apple Developer app。

还以为今年的设计大奖将在去年新设「空间计算类」的基础上,新增一个类似的「人工智能类」,表彰那些巧妙结合了 AI 技术的开发者。

结果今年不仅没有单独的「人工智能类」,甚至「空间计算类」也消失了,恢复到六大类别。

但真的没有 AI 和空间计算吗?CapWords、Speechify 都是 AI 技术落地应用的优秀范例,而淘宝、Feather 这样的应用,又体现了对空间 3D 交互、创作的最新思考。

或许在苹果眼中,AI 和 XR,其实本质上都是一种全新的技术赋能,最终还是要落地到实际的应用构建之中。

现在有太多的「AI」或者「XR」应用,其实都是对大语言模型或者 AR 技术的粗暴集合,没有太多思考和创意体现。

而获得苹果设计大奖的应用,无一不是重新思考了技术和生活、创作的关系,重构了一些现存的应用和服务模式。

除了对先锋技术运用的肯定,苹果依旧表彰了那些在美学和人文上具有独特价值的应用和游戏作品。大部分获奖作品,都具有相当强烈的审美风格,其中更不乏《PBJ — The Musical》 这样,强调全真人创作的作品。

鼓励开发者积极采用前沿技术,同时肯定那些独具审美的人文创作,这样的价值取向,确实非常「苹果」。

评选完第三方的作品,接下来就到苹果交出自己的答卷了:下周的 WWDC 上,苹果将展示一套全新风格的 iOS 界面,将体现苹果未来 AI 和 XR 系统在人机交互和美学上的探索。

http://www.qdaily.com/articles/65073.html

http://www.qdaily.com/articles/65082.html