关于新加坡水獭家族战争,网上有些内容全是胡说八道。

让我们来深度分析,好好梳理一下这场持续 10 年的家族大战吧!

在人类眼里,水獭可爱是真的可爱:

https://www.zhihu.com/video/1898711772745166929

https://www.zhihu.com/video/1898711772745166929

但在水獭眼里,战斗力也是真的爆表:

https://www.zhihu.com/video/1898711829468913942

https://www.zhihu.com/video/1898711829468913942

因为工业污染,几十年前新加坡水獭就已经绝迹了。

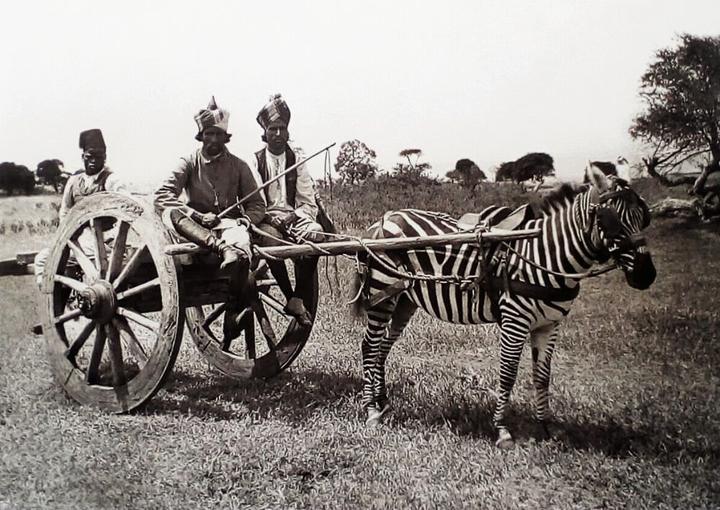

新加坡早期污染

新加坡早期污染

1977~1987 年,新加坡大幅减少污染并清理河流。

水生生物重返河流系统,水獭也开始回归。

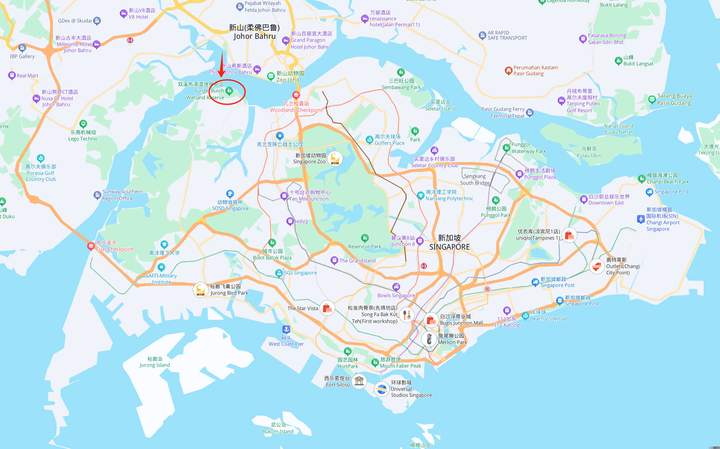

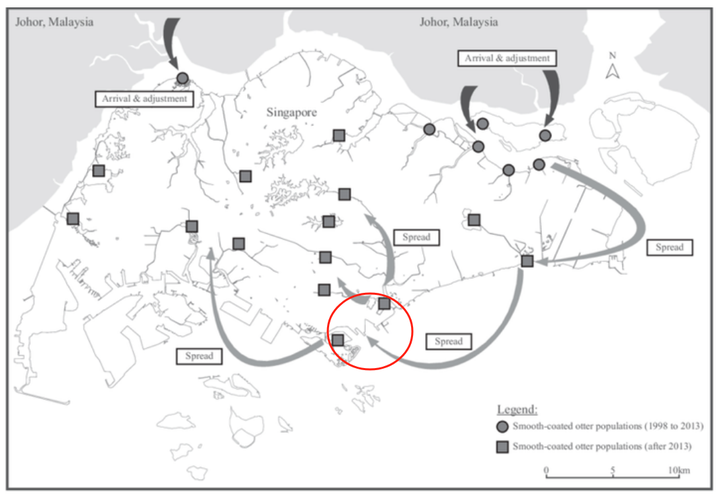

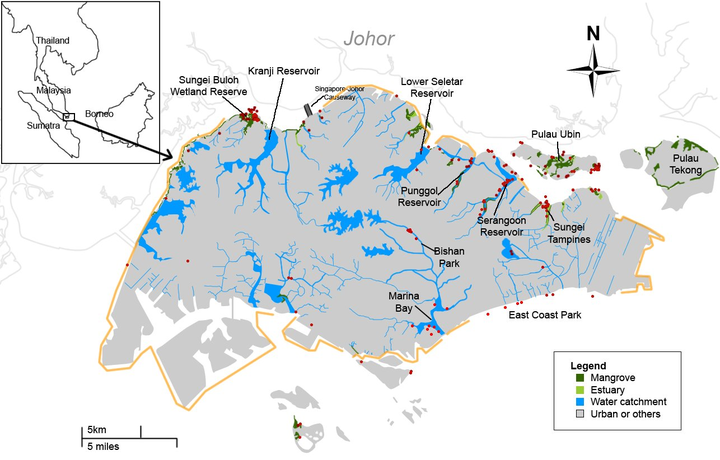

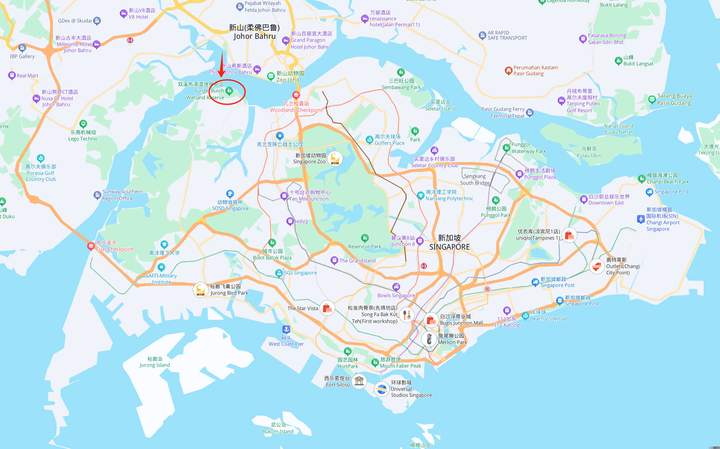

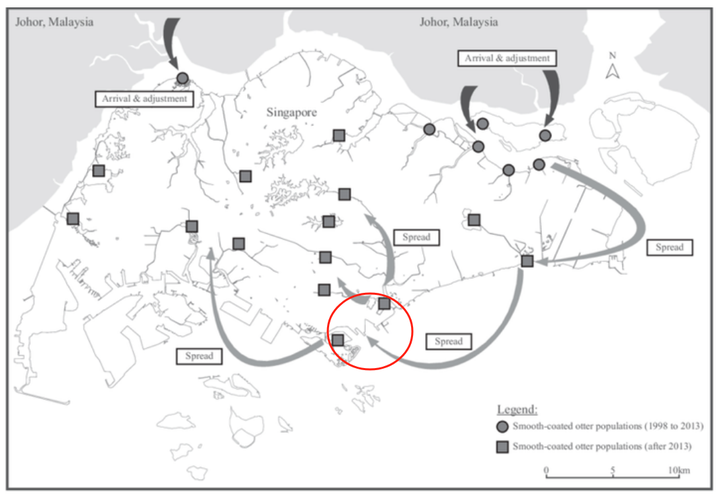

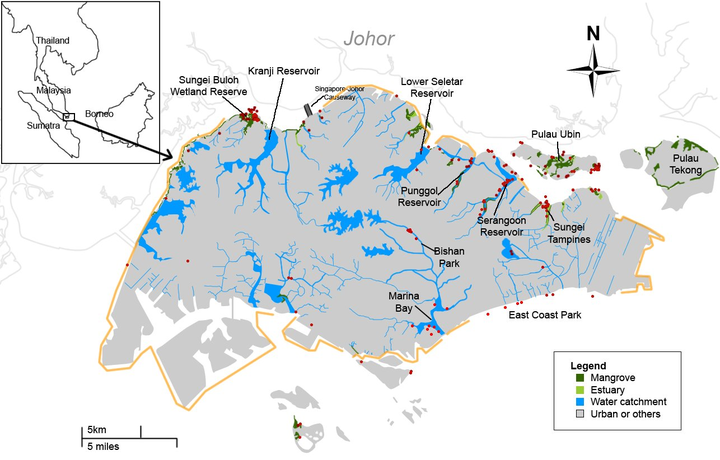

1998 年,马来西亚新山附近的水獭,“偷渡”柔佛海峡,进入了新加坡双溪布洛湿地保护区(Sungei Buloh Wetland Reserve)[1],建立了 21 世纪的最早的新加坡水獭家族。

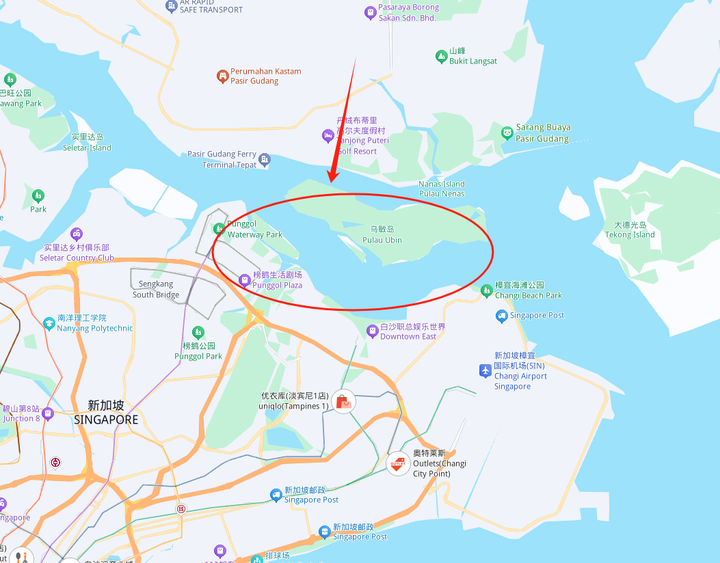

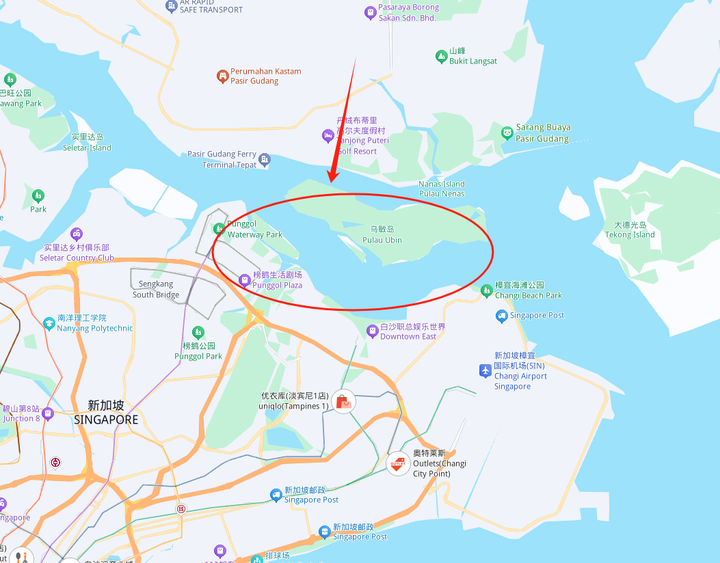

三年以后,也就是 2001 年,另外一到两只水獭,在柔佛海峡东部“偷渡”成功,再次从马来西亚进入新加坡,在乌敏岛(Pulau Ubin)以及附近猥琐发育。

一开始水獭并没有进入城市核心。

随着新加坡环境治理的成功,以及水獭对人类聚居区的适应。

2007 年,水獭开始从乌敏岛朝周边扩散。

2011 年,扩散速度加快,逐渐广泛分布在柔佛海峡东部广泛区域。

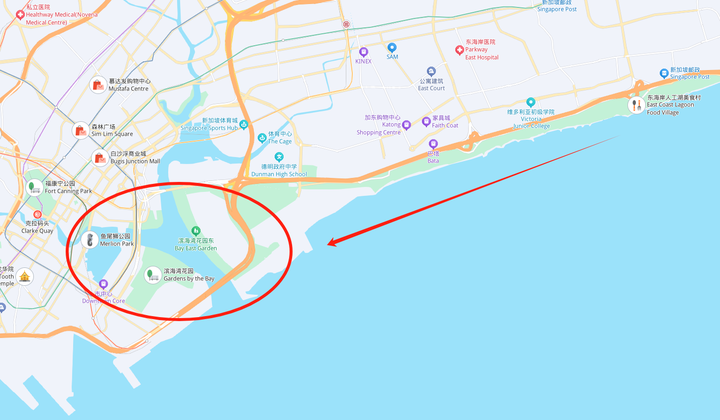

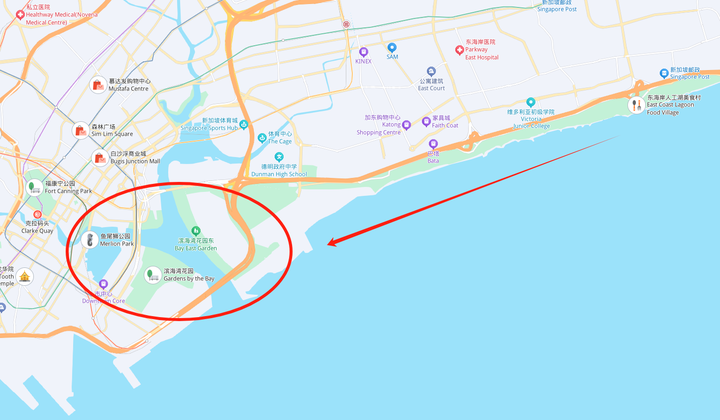

2013 年,一批水獭第一次到达了新加坡东南部的东海岸公园(East Coast Park)。

一些水獭继续往西部迁移,最终来到了新加坡南部的核心地带[2]。

2013 年以前迁移路线(圆形) VS 2013 年以后迁移路线(方形)

2013 年以前迁移路线(圆形) VS 2013 年以后迁移路线(方形)

好了,时间线拉倒了这里,我们的核心主角,两大水獭家族终于要登场了!

其实最早出现的,不是网上一些文章所说的碧山家族(Bishan otter family),而是滨海湾家族(Marina Otter Family)。

据新加坡关怀水獭组织(OtterWatch) 的观察记录,2013 年,滨海湾(Marina Bay)码头第一次出现了一对水獭夫妇。

它们正是滨海家族初代目。

2014 年,滨海家族初代目生下了 5 只幼崽,后来一只早夭,一只走失。

走失前的滨海家族 6 獭众

走失前的滨海家族 6 獭众

- 值得说明的是,一些文献显示滨海湾水獭最早出现时间是 2014 年。

2014 年,碧山宏茂桥公园(Bishan-AMK park)还出现了另外一对水獭夫妇。

2015 年,他们增加三位家庭成员,这就是大名鼎鼎的碧山 5 獭众。

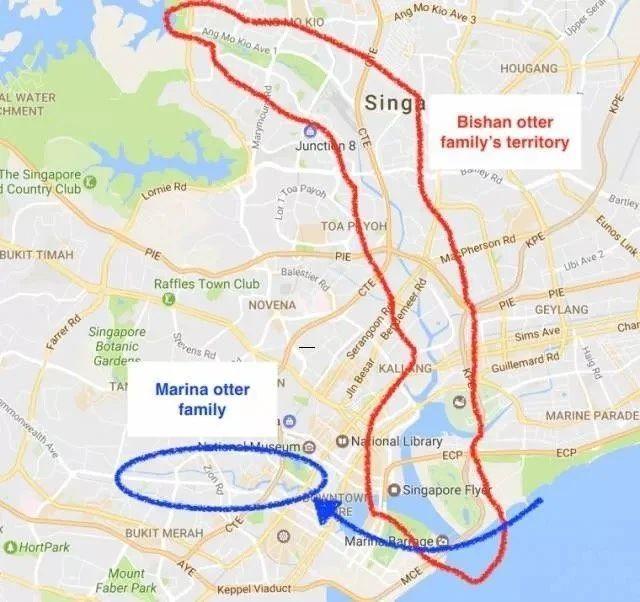

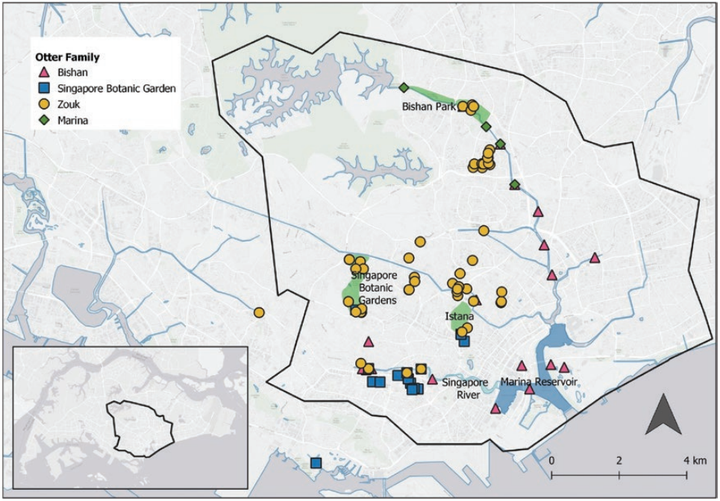

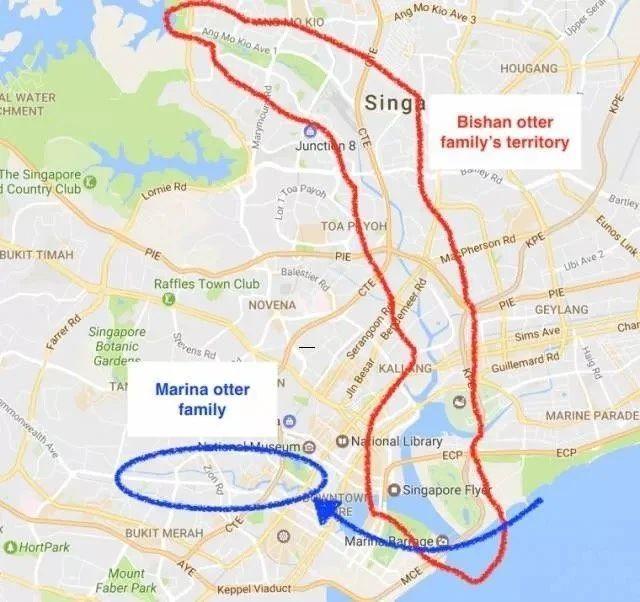

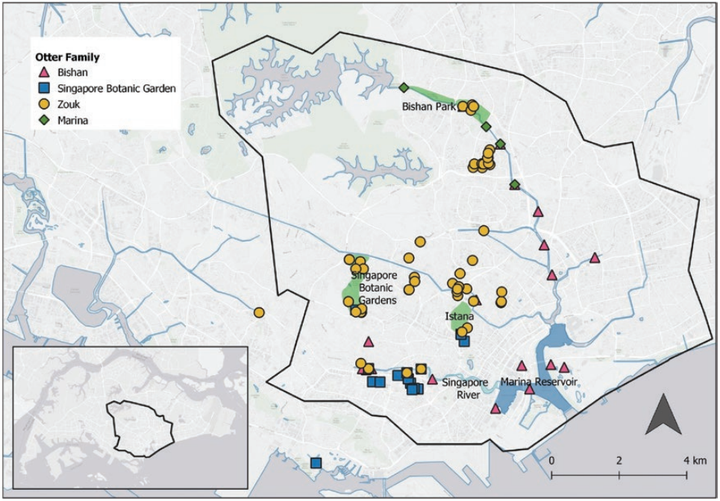

滨海湾家族和碧山家族,形成初步的分布格局。

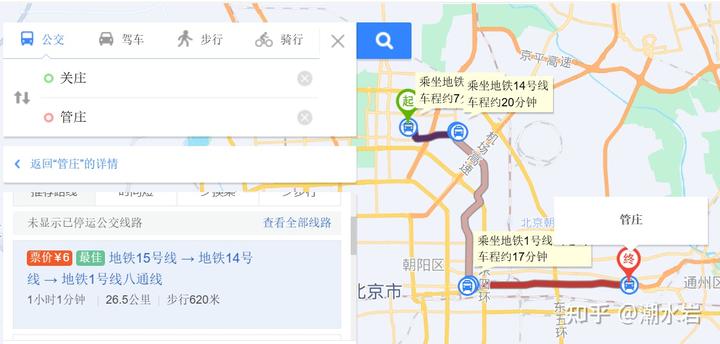

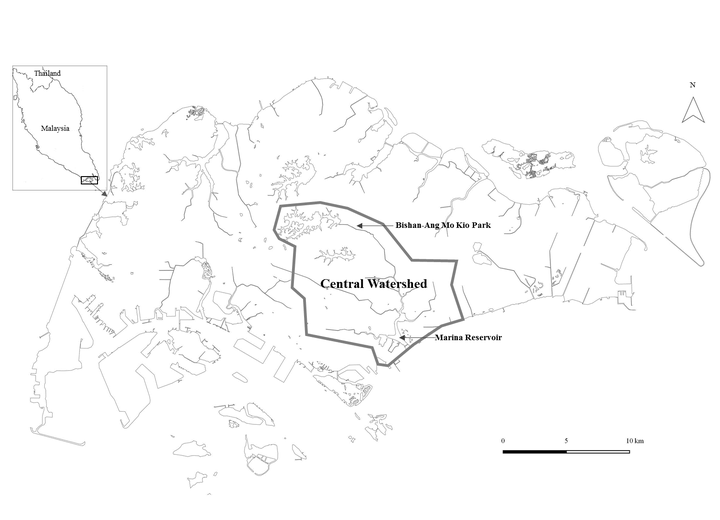

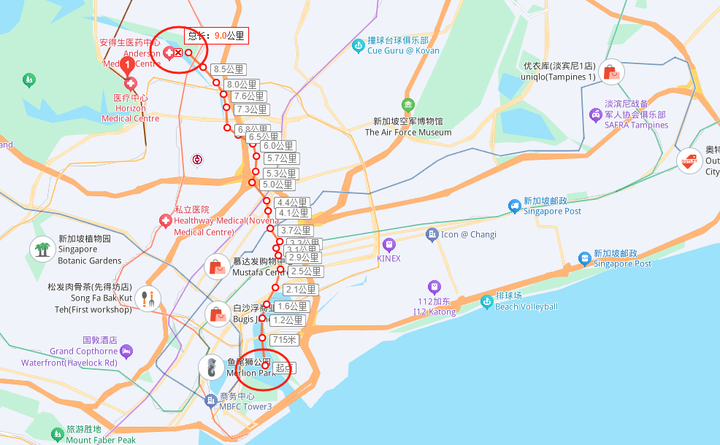

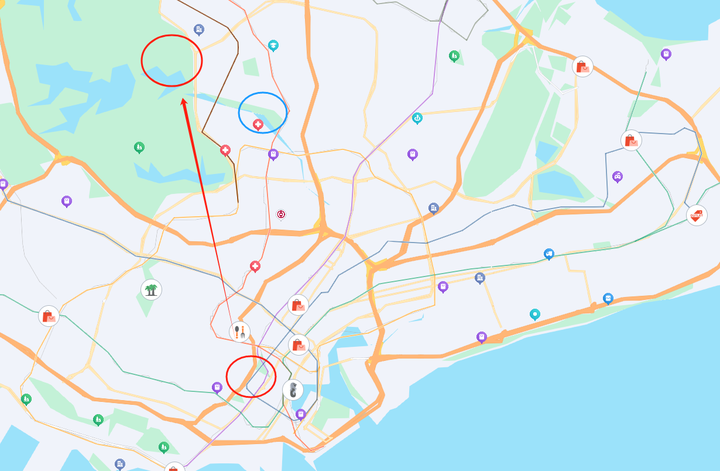

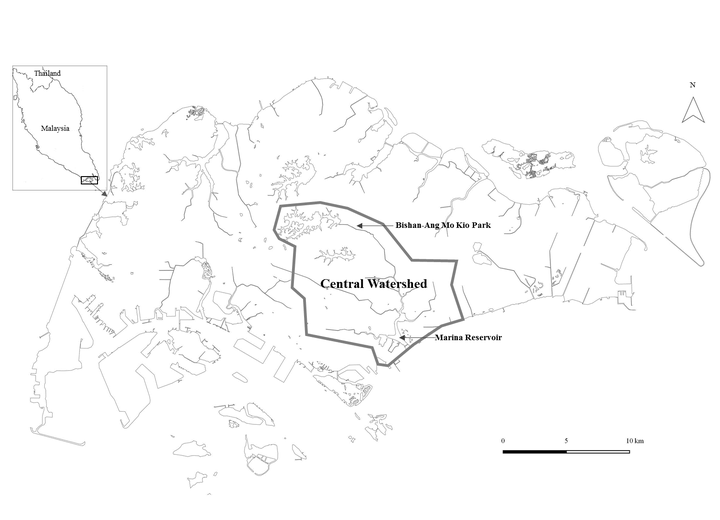

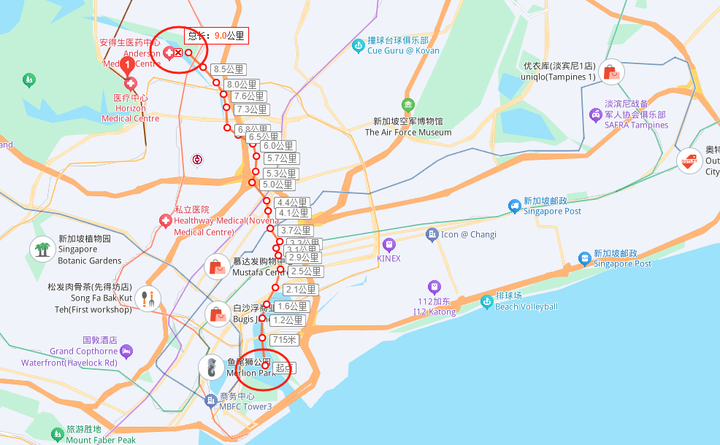

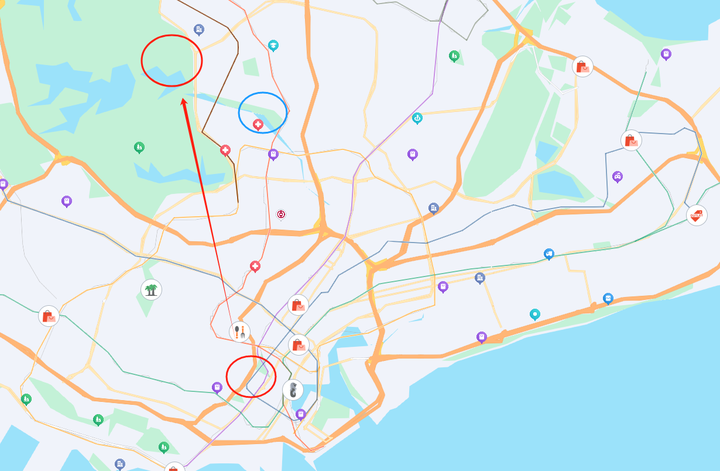

可以看出,从滨海湾到碧山,是长达 9 公里的加冷河(Kallang River)水路。

碧山家族横穿人类聚居区 9 公里,似乎从一开始就有些不同凡响。

从水獭迁移的时间线,我们可以合理推测出:

滨海湾家族和碧山家族的初代目,很有可能出自同一家族,或者具有相同的祖辈。

只不过,他们离开家族组件自己的家庭,并且选择了不同的栖息地。

正式展开碧山家族和滨海湾家族战争前,我们先来简单了解下我们的主角。

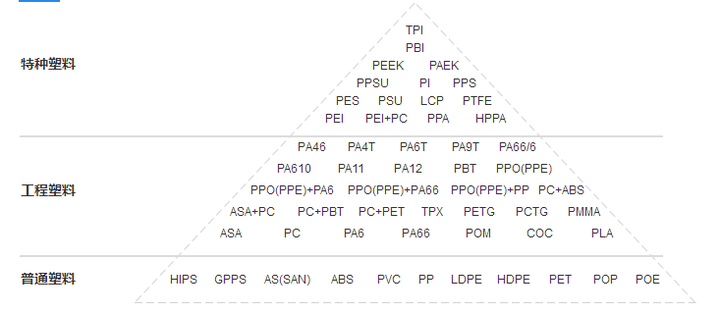

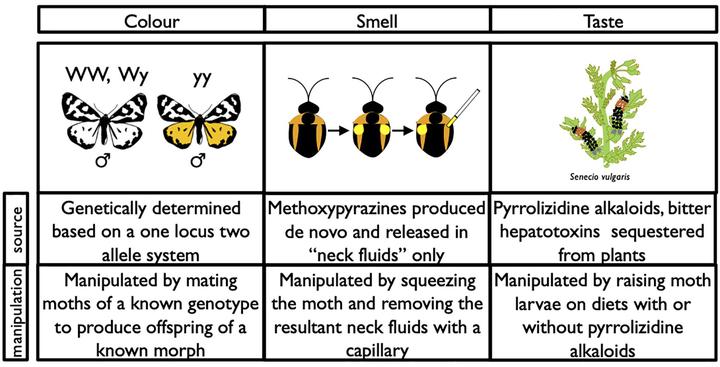

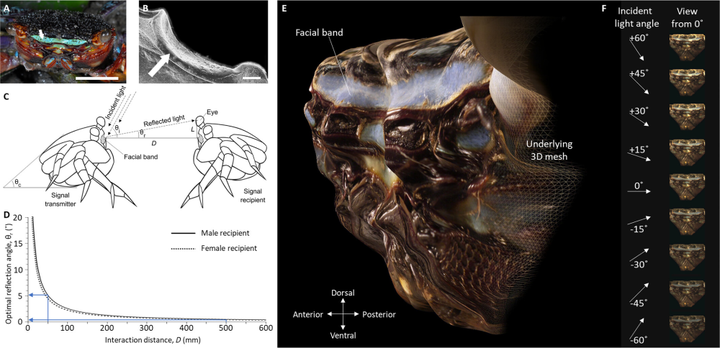

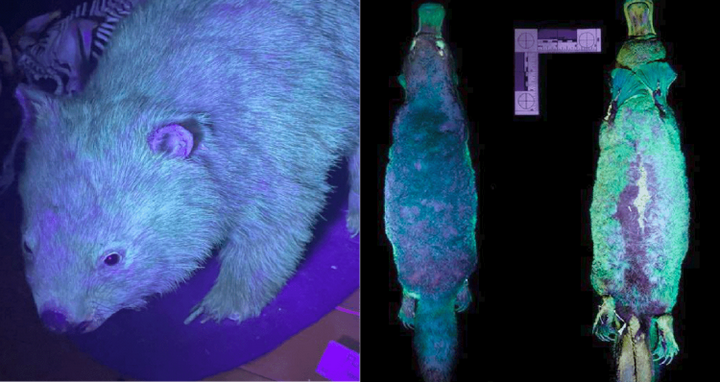

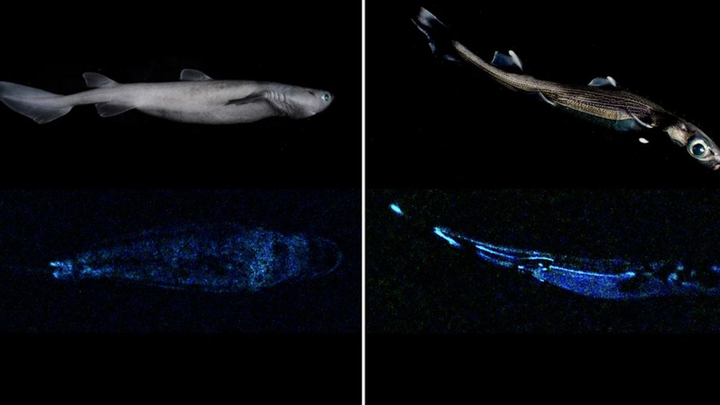

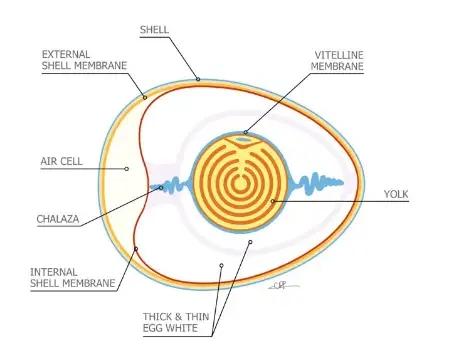

这些新加坡水獭是水獭亚科的江獭(Lutrogale perspicillata)。

比起一般的水獭,它们的皮毛更短。

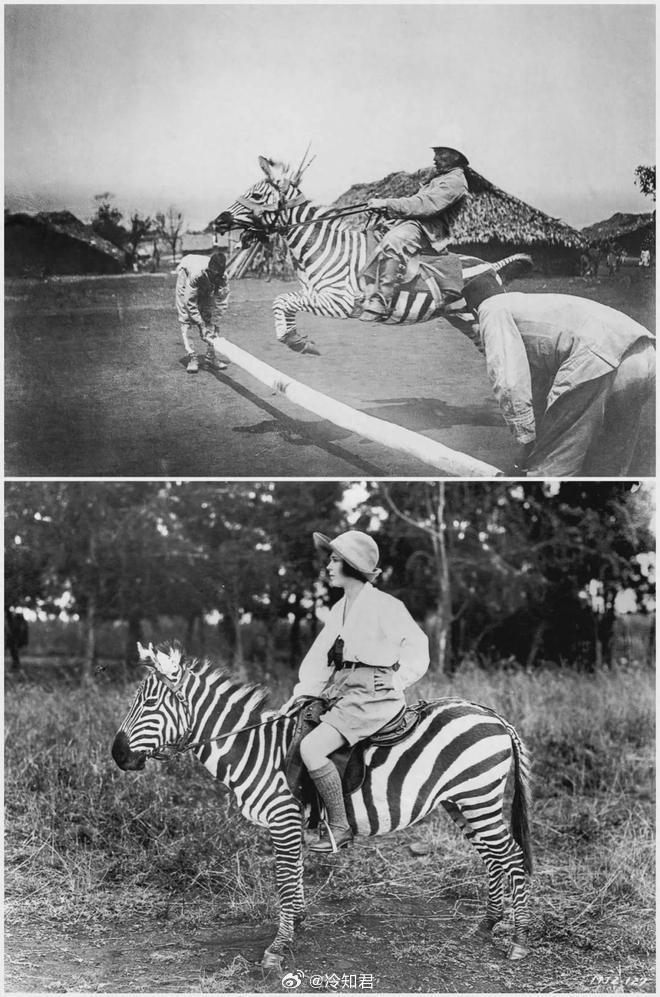

你愁啥?

你愁啥?

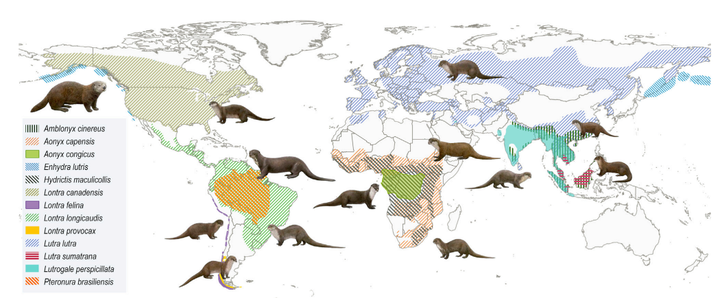

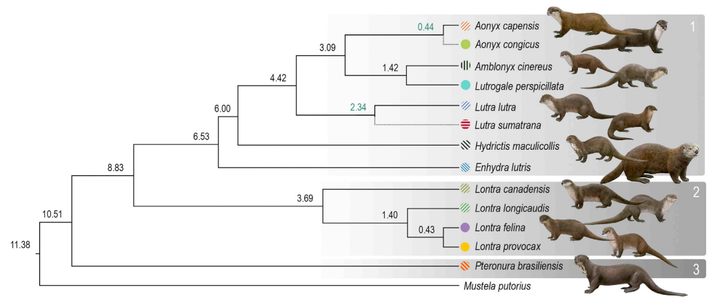

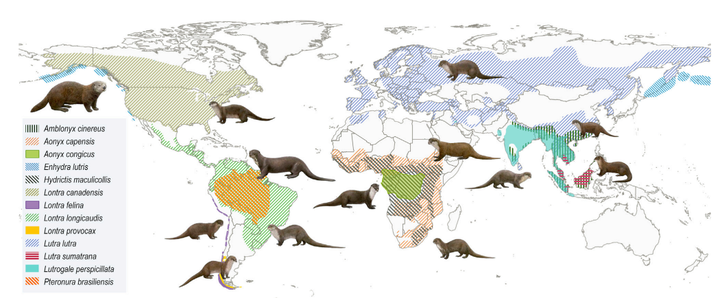

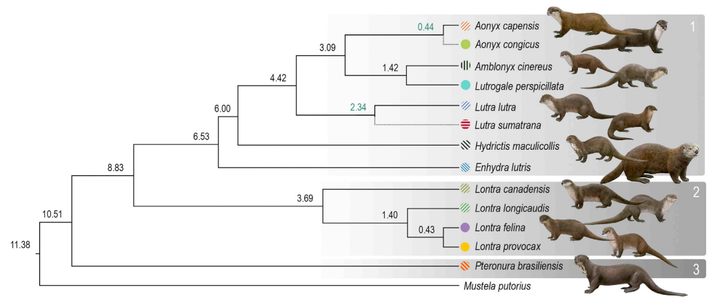

全世界拥有 13 种水獭(Lutrinae),江獭具有中大体型。

- 总体长 106~130cm,身长 65~79cm,尾长 40~50cm,体重 7~10kg。

13 种水獭的全球分布

13 种水獭的全球分布

江獭主要分布于南亚和东南亚[3]。

它们与亚洲小爪水獭(Amblonyx cinereus)具有最近的亲缘关系,在 142 万年前拥有共通的祖先[4]。二者同时分布于新加坡,偶尔会发生杂交。

三种水獭鼻子和爪子的区别

三种水獭鼻子和爪子的区别

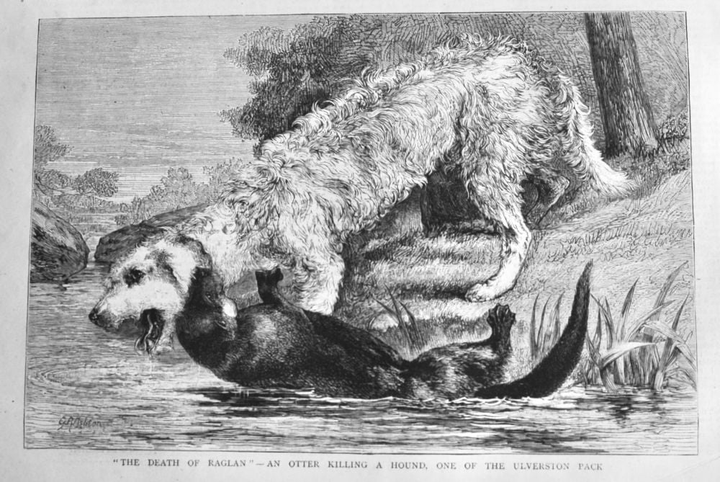

鼬科(Mustelidae)往往拥有犬型亚目同体型最强的战力。

作为鼬科成员之一的水獭大家族,天生战斗力就不俗。

不过,水獭以家庭为单位。

与其描述新加坡水獭为黑帮战争,不如说是家族战争。

不过这 10 年浩浩荡荡的家族战争,的确相当的精彩。

我们把时间线再次拉回 2014 年。

这个时期,碧山家族和滨海湾家族,是唯一占据新加坡中南部人类核心聚居区的地方。

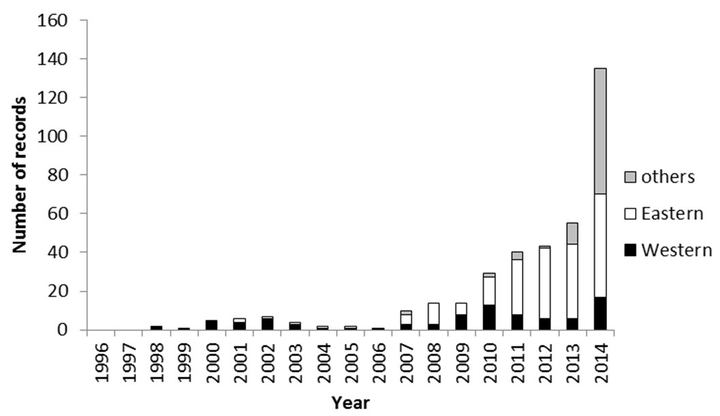

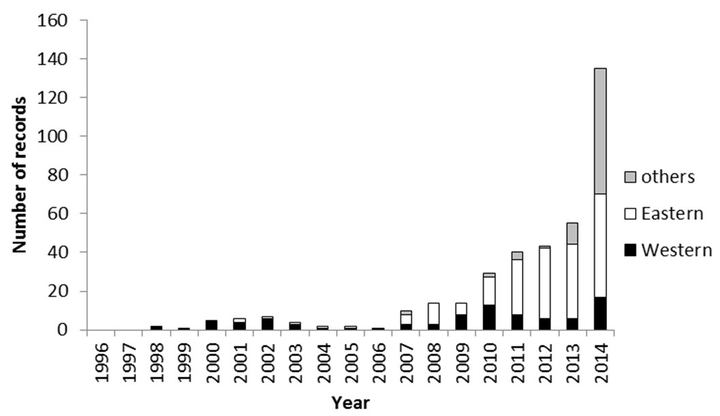

这是 1998 年以来的水獭目击数,2014 年这一年的的目击数达到 140 左右。

1996 年以来的目击数目:黑 - 柔佛西、白柔佛东、灰 - 其它(中南等)

1996 年以来的目击数目:黑 - 柔佛西、白柔佛东、灰 - 其它(中南等)

- 注意,目击数会有重复,也可能存在遗漏没观察到的个体,所以不等于实际的水獭数。但不同区域的目击数,可以反应出大致的分布情况。此时的实际水獭总数,个人估计二三十只。

碧山家族和滨海湾家族的出现,从侧面也反应了,水獭对城市环境的适应。

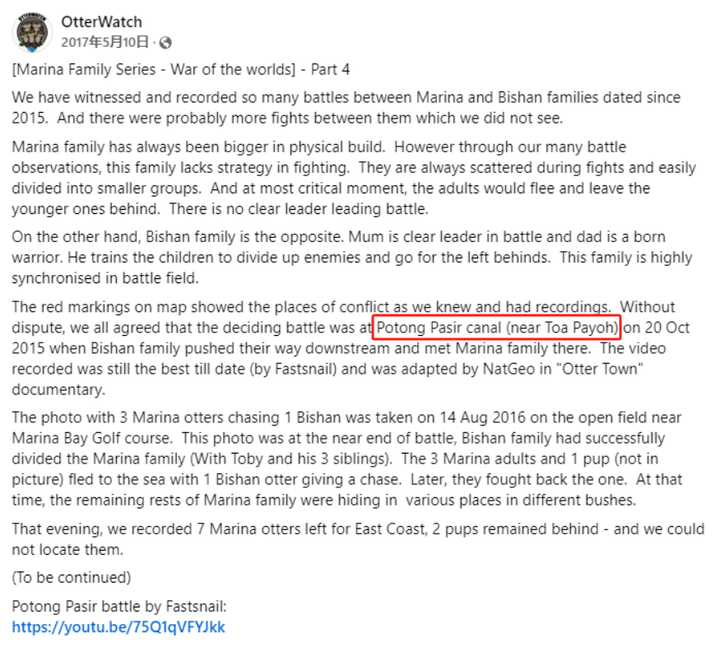

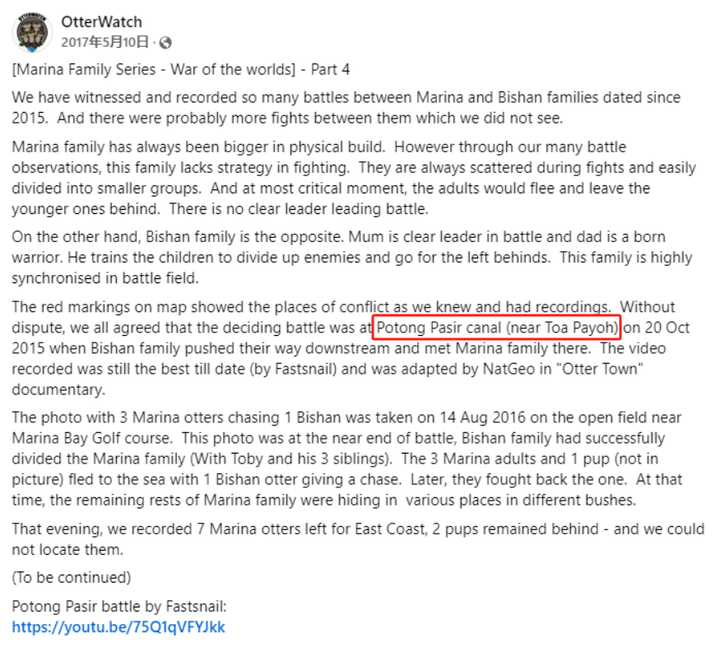

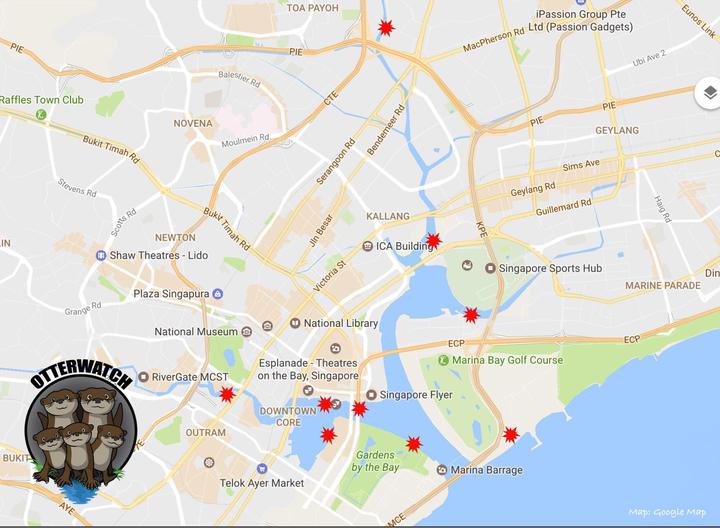

2015 年 10 月 20 日,碧山水獭家族和滨海湾家族发生了首次大战。也即第一次山海战争!

https://www.zhihu.com/video/1898767842888905743

https://www.zhihu.com/video/1898767842888905743

依据 OtterWatch 提供的信息,首次“山海战争”,与网络上很多文章的描述完全不同。

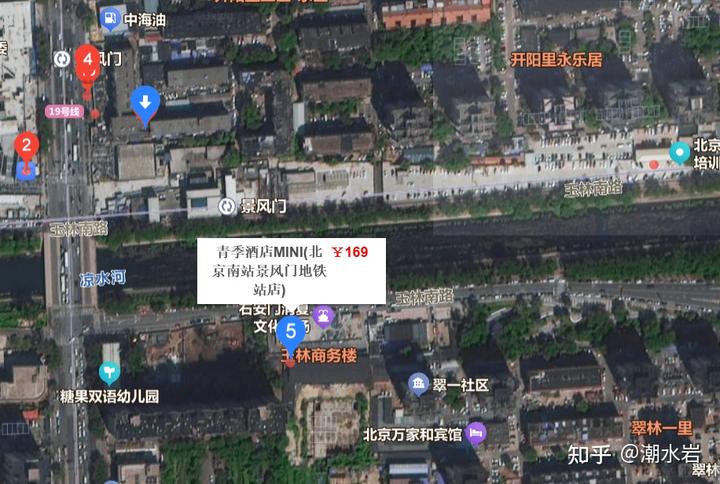

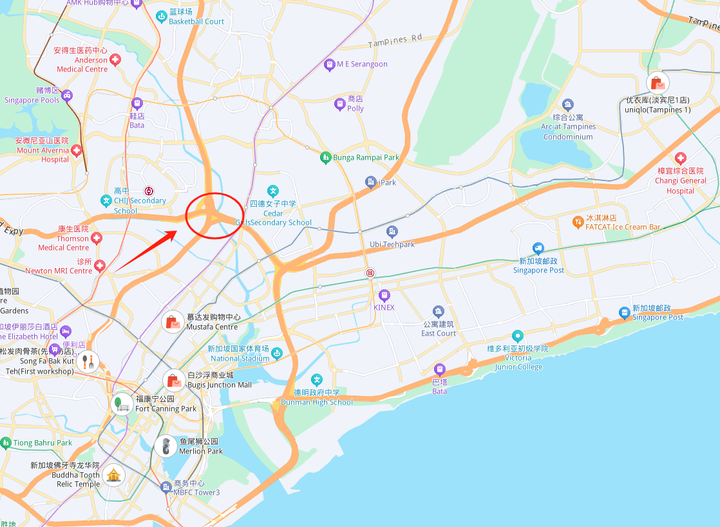

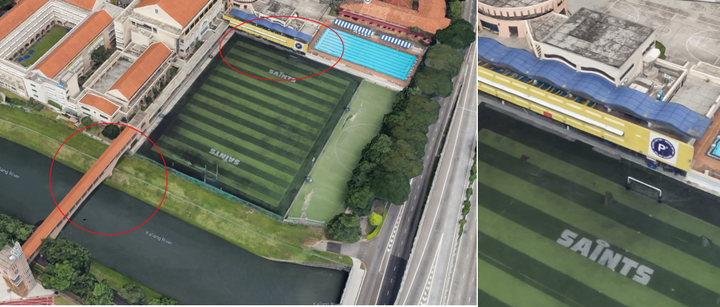

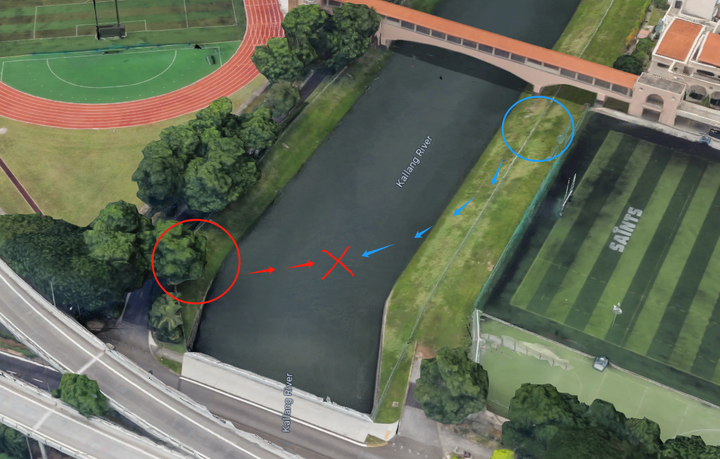

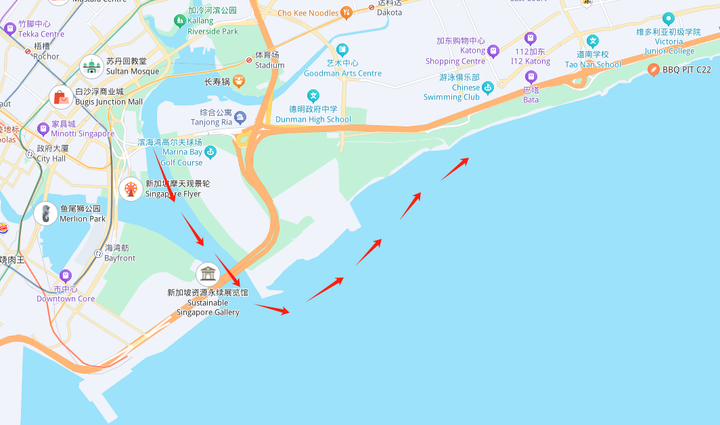

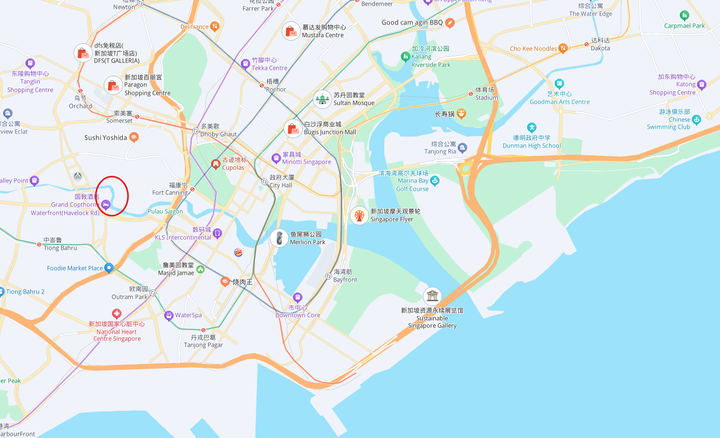

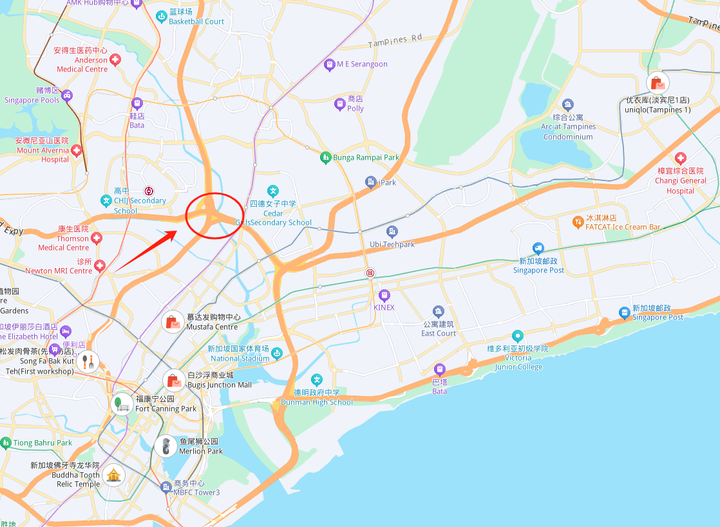

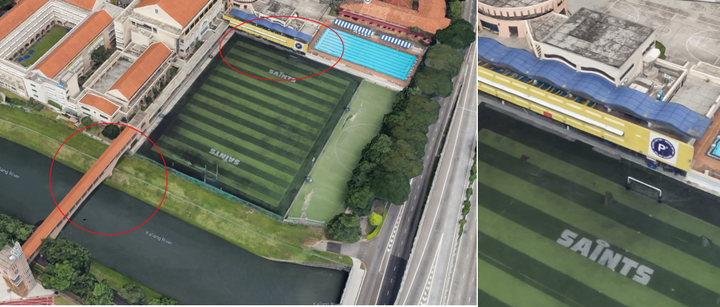

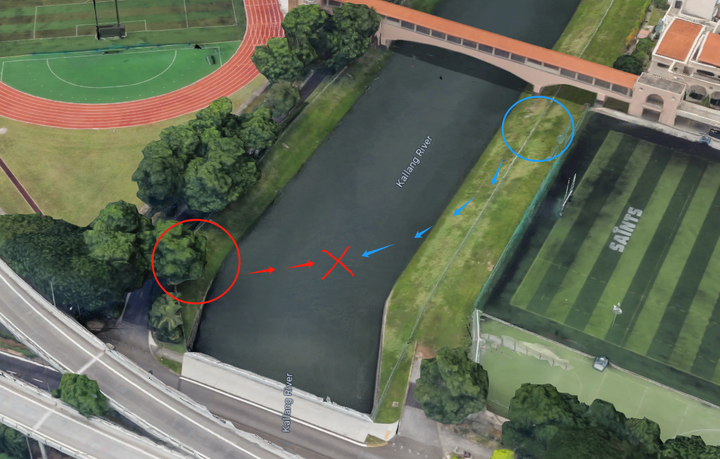

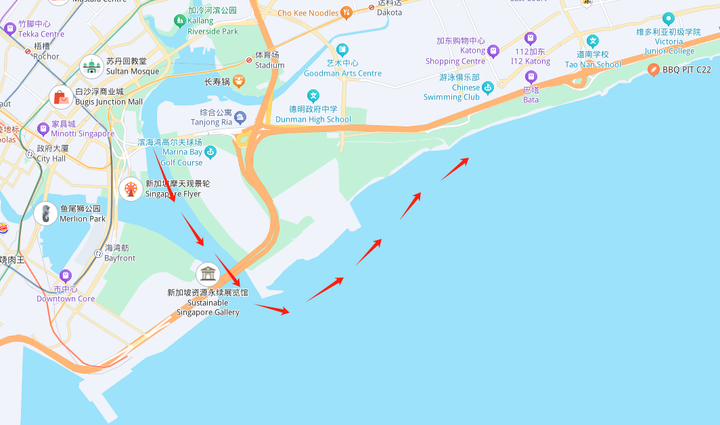

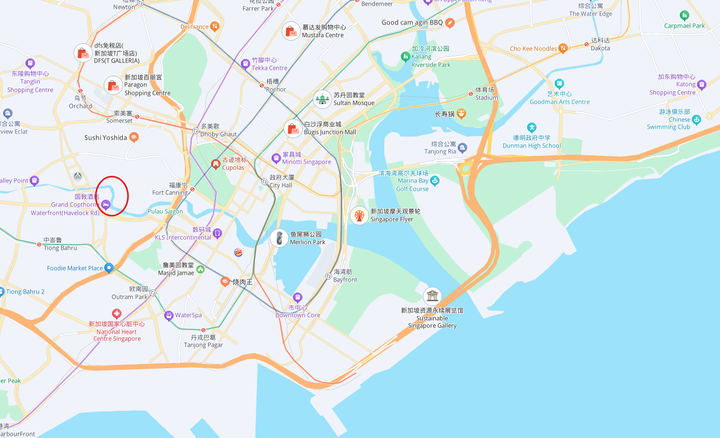

第一次山海战争发生的地点是这里,加冷河中段的波东巴西运河附近:

结合视频画面和谷歌地图,我们可以精准锁定位置。

这是碧山家族出现时,对面的建筑画面。

而对面这是新加坡圣安德鲁初级中学(St. Andrew's Junior School)。

最终,我们直接锁定了战场:

视频开始时,滨海家族出现在水泥桥(从南而上),碧山家族出现在新加坡圣安德鲁初级中学的红桥附近(从北而下)。

从视频中可以出现,碧山家族明显武德更加的充沛。

二者,最终在靠近水泥桥附近发生了大战。

这个位置正好在碧山公园和滨海湾之间,属于典型的遭遇战。

极有可能是两个家族拓展地盘的过程中,发生了冲突。

而不是谁抵御谁,或谁入侵谁。

虽然这是一场 5V5 规模的小型家庭战争,远远不及一些文章所夸张的规模,但也非常精彩。

虽然滨海湾家族在体型上一直比较大,但这个家族在战斗中缺乏策略。它们在战斗中总是分散,很容易分成更小的群体。

在关键时刻,成年水獭还会逃跑,留下年幼的成员,缺乏明确的领导者来领导战斗。

碧山家族则恰恰相反,母亲处于明确的领导地位,父亲则战力爆表。

家庭成员还训练有素,还会优策的分散敌人各个击破。

本次战争,最终以碧山 5 獭众获得胜利而告终。

滨海 5 獭众被驱逐出了圣安德鲁初级中学河段,最终逃往了加冷河下游。

战胜滨海 5 獭众的当天,碧山 5 獭众还大摇大摆地进入了圣安德鲁初级中学。

此时的碧山家族和滨海家族还比较势均力敌,分别控制着加冷河上游和下游。

当然滨海家族所在的水域明显的开阔 / 优渥,尤其是在滨海湾附近。

在人类不知道的时候,碧山家族和滨海家族还应当发生过更多的冲突和战争。

滨海家族的栖息地不断往后退。

不久后,碧山 5 獭众便已经开始在滨海湾出没。

正在滨海湾吃鲤鱼的水獭

正在滨海湾吃鲤鱼的水獭

2015 年底,碧山家族增添了 5 位家庭成员,成了碧山 10 獭众,它们对滨海家族的优势更加的明显。

碧山 10 獭众

碧山 10 獭众

滨海家族的栖息地不断往后退,甚至更多出现在了东海岸,在两个地方左右摇摆。

不久,后滨海家族也新增 4 位成员,不过期间出现了意外,一只幼崽差点夭折,被 OtterWatch 所营救。

家庭成员的增加,一方面有了更多栖息地的需求,另一方面综合战力的提升,也有了争夺底盘的勇气。

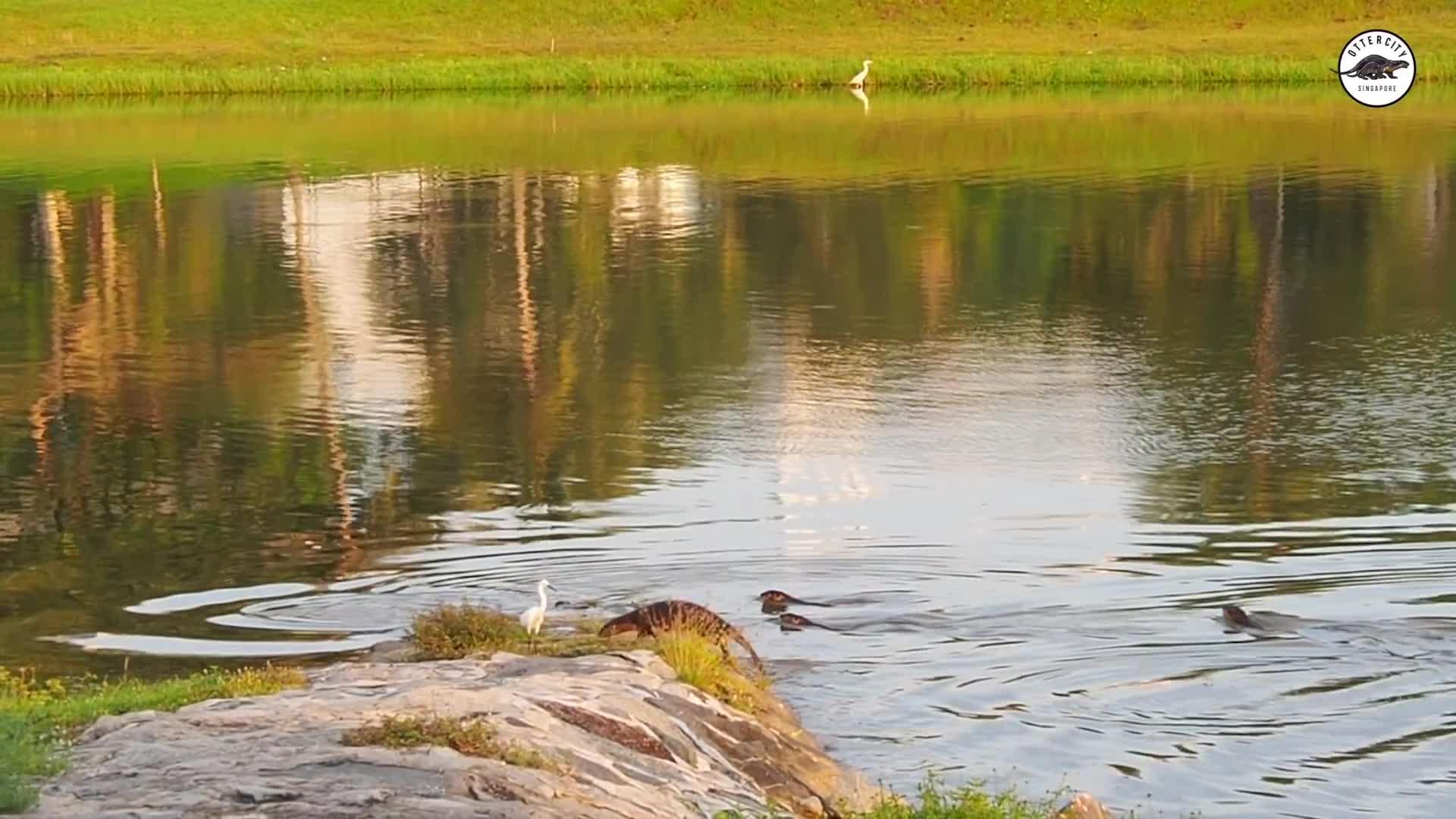

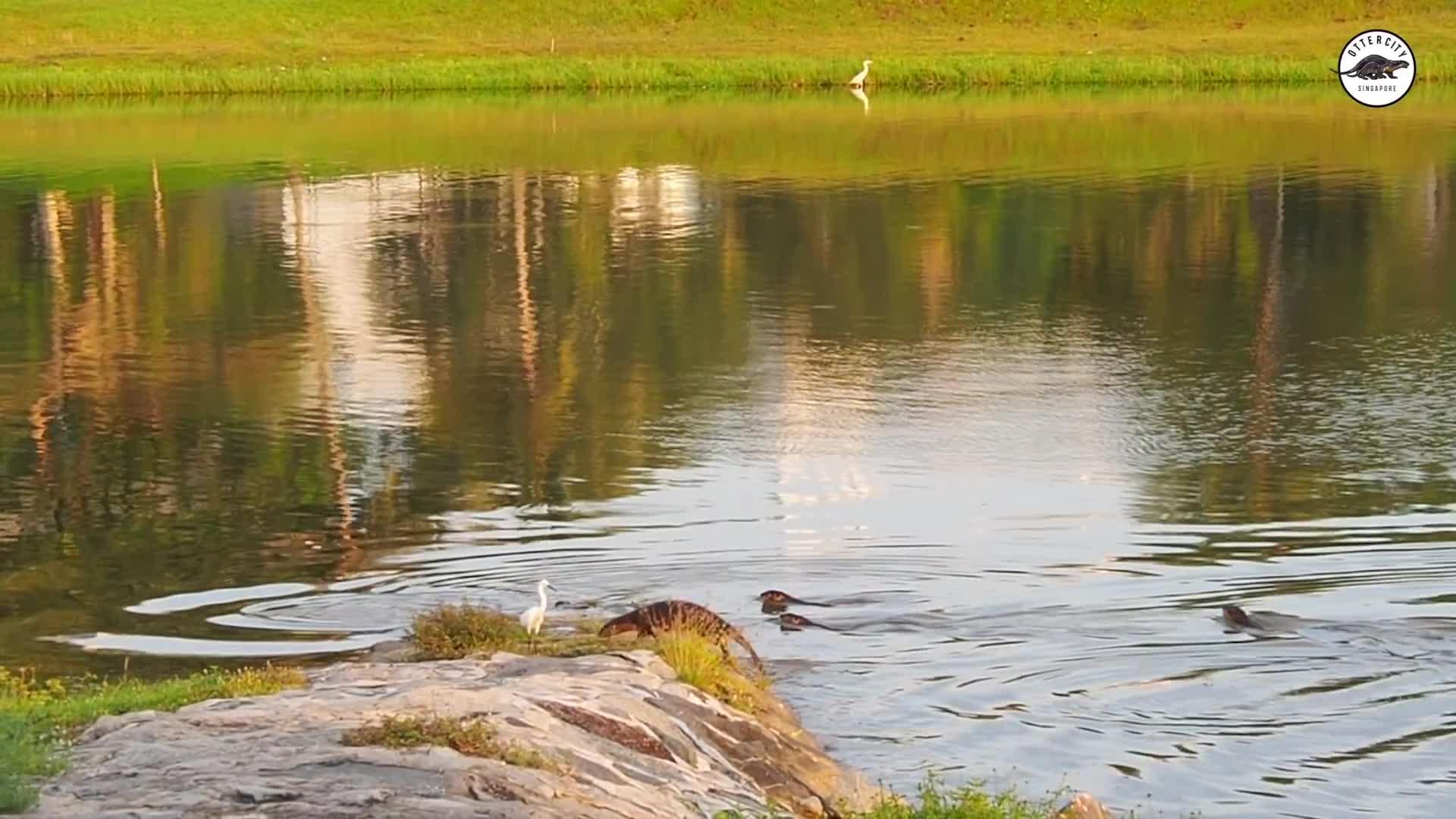

2016 年 8 月 14 日,在滨海湾高尔夫球场附近的开阔地带,两个家族再次发生了小规模的冲突。

但最终以滨海家族失败而告终。

滨海家族迅速退回了东海岸,期间甚至丢下了 2 只幼崽,不过幼崽最终也出现在了东海岸。

东海岸的风浪越大鱼越贵

东海岸的风浪越大鱼越贵

随后 4 天,滨海家族再次回到滨海发生了摩擦和战争[5]。

经过多次战争和摩擦,滨海湾家族最终被赶往了水系更加弱小的新加坡河流域,栖息于滨海湾大草场附近[6]。

碧山家族最终占领了整个滨海湾。

获得了从碧山公园到滨海湾长达 13 公里的水系,坐拥新加坡中南部最好的渔场。

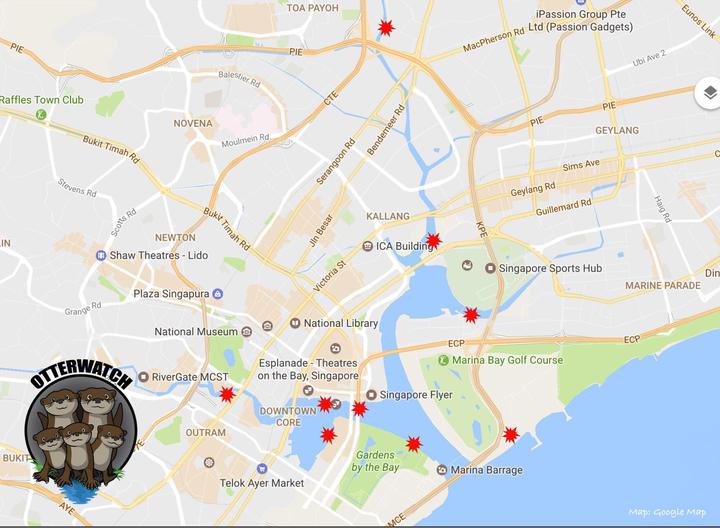

2015 年 10 月~2017 年 5 月,OtterWatch 所观察到的战役多达 9 场,战场从上到下,从右到左的分布,和滨海湾家族的退守路线基本一致。

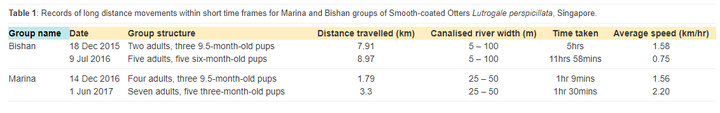

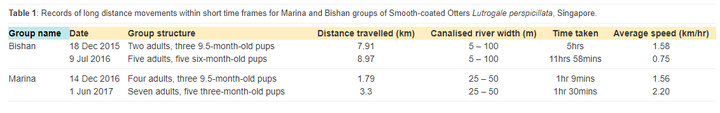

从栖息范围和活动状态,可以看出碧山家族和滨海家族截然不同的状态。

碧山家族活动范围长达 8~9km,1m/s 左右的速度闲庭散步,活动的河流宽度在 5~100m 不等。

而滨海家族活动范围主要局限在 2~3km,往往是 2m/s 左右急匆匆的速度,而且活动河流主要局限在 25~50m 的宽度。

栖息范围和活动状态,显然也影响了繁殖状态。

虽然 2017 年滨海家族成员最高达到 12 獭,但很快出现了衰退。

新加坡河口附近的滨海家族

新加坡河口附近的滨海家族

碧山家族家庭成员则迅速增加,在 2017 年甚至达到了 16 獭。

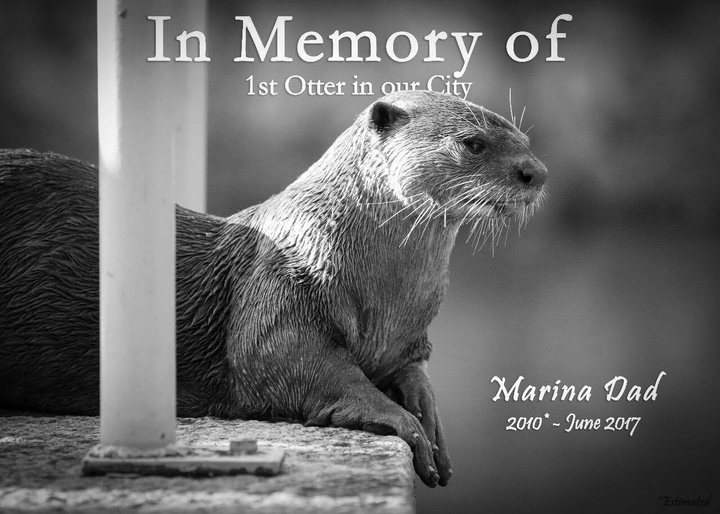

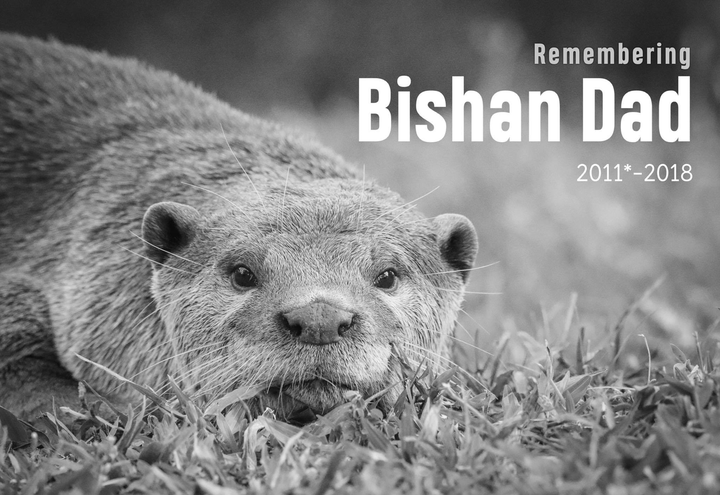

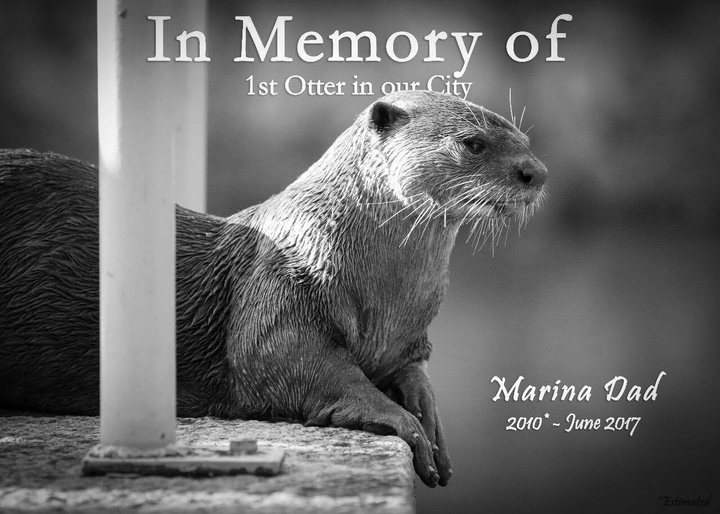

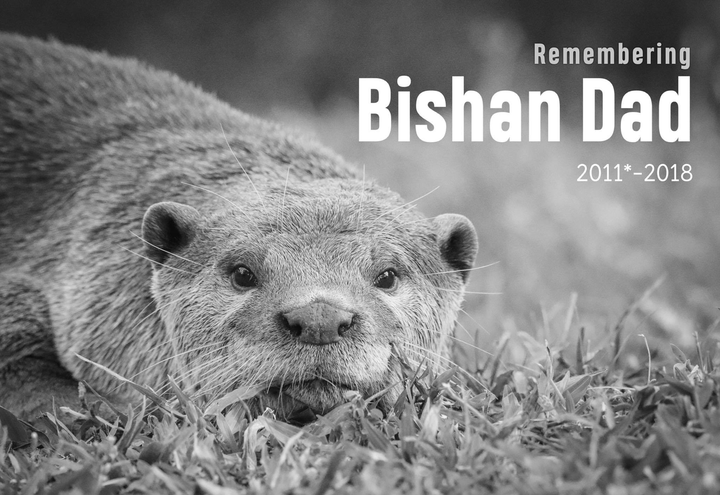

所谓屋漏偏逢连夜雨,2017 年 6 曰,滨海老爹不幸去世,OtterWatch 证实并发布消息[7]。

疑似吃了老鼠药。

趁你病,要你命。

2017 年 6 月 11 日,碧山家族发动了第二次山海战争。

- 当然,大型的山海战争实际可能已经发生了无数次,这里的第几次,以人类视频记录为准。

https://www.zhihu.com/video/1898831935389828550

https://www.zhihu.com/video/1898831935389828550

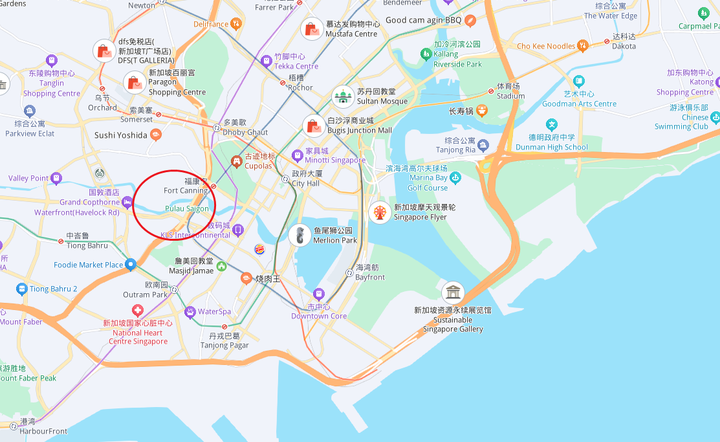

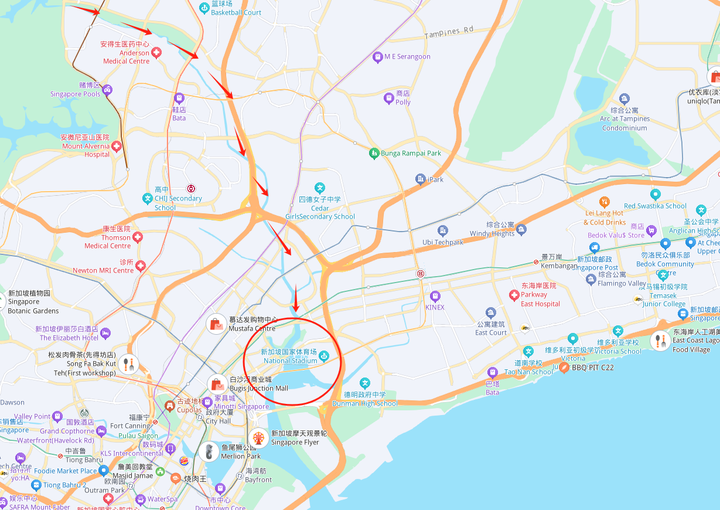

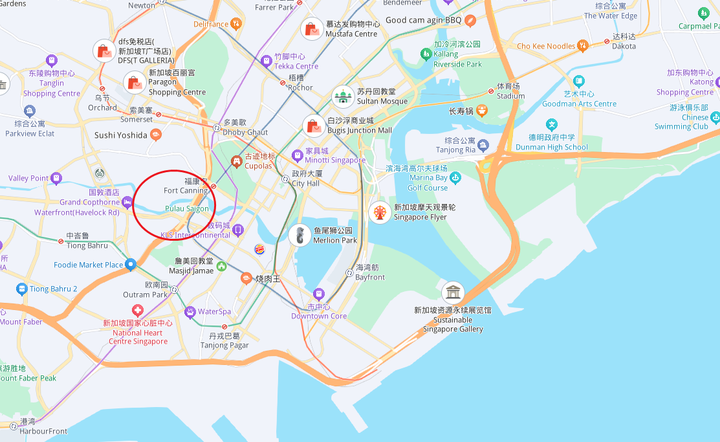

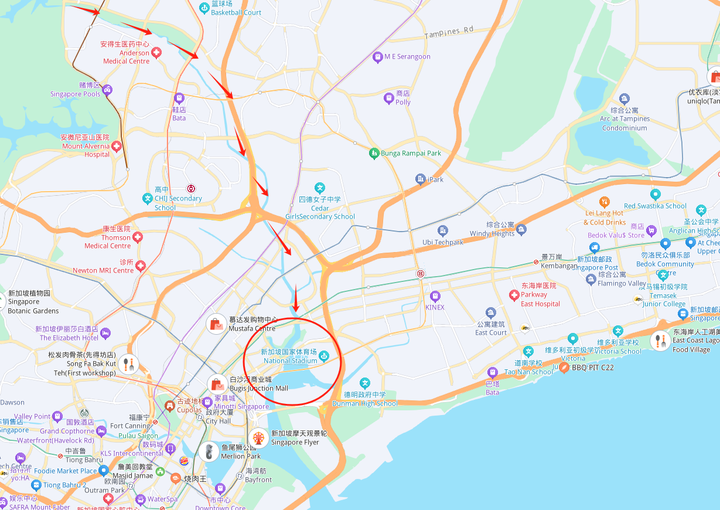

战场发生地点在罗伯逊码头(Robertson Quay)。

疑似 12 VS 11。

由于滨海老爹去世,滨海家族是 1 滨海老妈獭带着 10 只幼崽。

新加坡人最终干预了这场战争。滨海家族避免了严重伤亡。

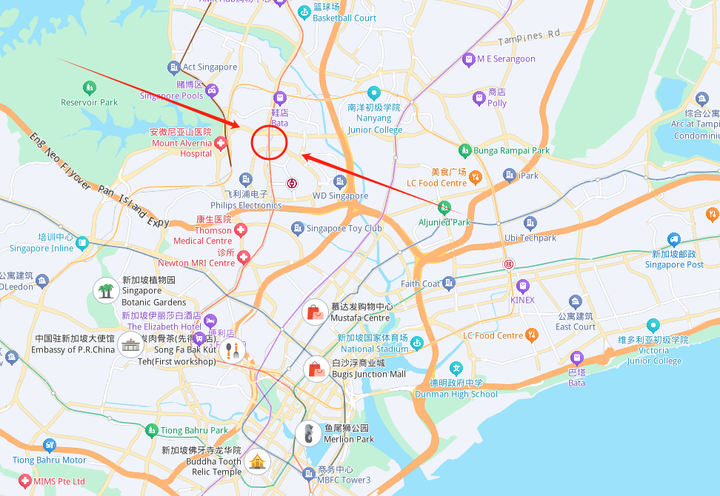

滨海老妈不得不放弃新加坡河口,带着其它的家庭成员离开,迁入了北方的皮尔斯蓄水池( Pierce Reservoir)。

皮尔斯蓄水池正好在碧山公园的上方。

理应说从此以后井水不犯河水。

但滨海家族哪里忍得了这口气。

第二年,随着家庭成长的长大,滨海家族穿过碧山公园而下,试图主动夺回滨海湾。

期间多有摩擦和冲突。

恰好在这一年,碧山老爹去世,留下了 14 只家庭成员。

都没有了最强雄性战力,滨海家族似乎看到了翻身机会。

2018 年 10 月 24 日,滨海家族主动发起了第三次山海大战。

8 只滨海家族成员顺着加冷河而下,一直来到加冷盆地,与碧山家族宣战。

- 也有的文章声称这是第二次山海大战,或者把这一次战争的相关视频(动图)放在 2017 年 6 月大战的位置。

https://www.zhihu.com/video/1898841476584155033

https://www.zhihu.com/video/1898841476584155033

这次大战,8 VS 9 。

由比较势均力敌,新加坡媒体称为“公平之战”。

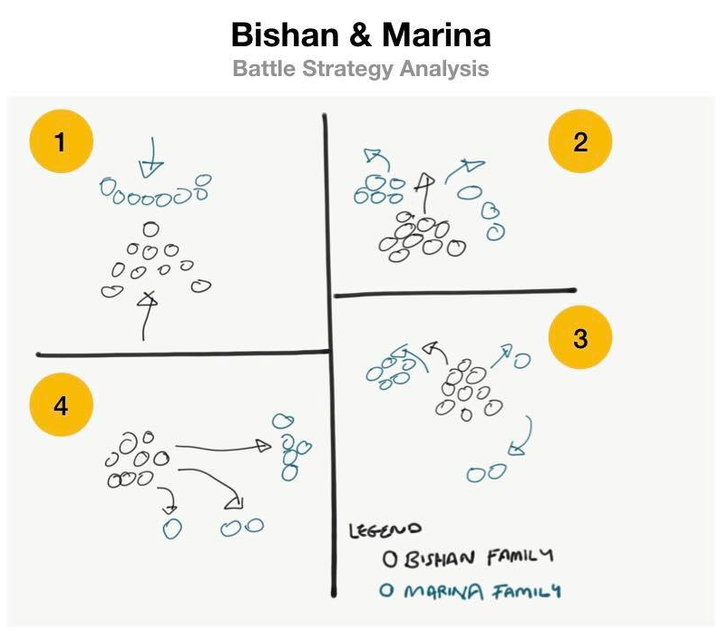

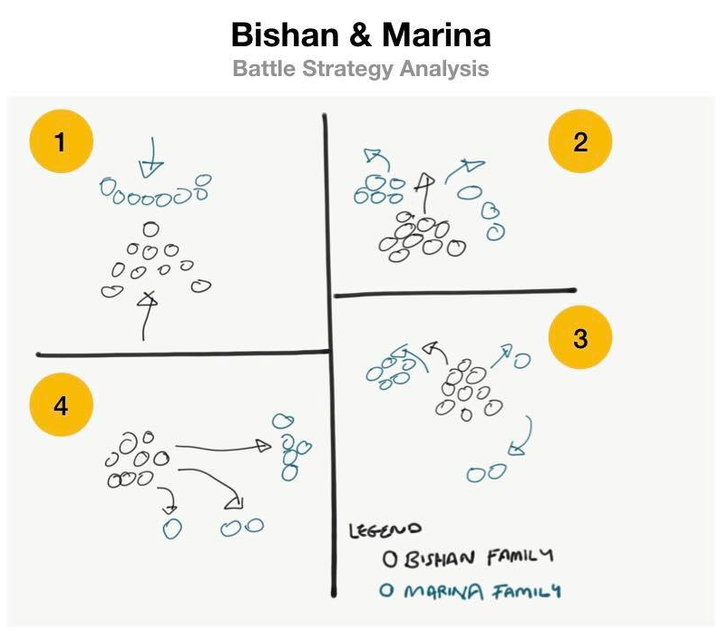

但滨海家族又出现了明显的战术错误[8]。

滨海家族采用弧形战略,而碧山家族则采用金字塔战略。

战斗过程中,滨海家族组织再次被瓦解,被碧山家族各个击破。

这场战争足足持续了长达 1 个小时的时间。

期间滨海家族成年成员,再次发生了逃跑行为,被碧山家族“千里”追击。

- 这一次战役的视频和动图,有的文章放在了更早的年限中。

OtterWatch 认为,碧山老爹虽然去世了,但它留下来的战术,是碧山家族制胜的关键。

滨海 8 獭众狼狈而归,再次退回了皮尔斯蓄水池。

从此以后,滨海家族和碧山家族进入了相对稳定的格局时期。

不过就在这一年,却出现了一个变数。

碧山家族的一位女性成员走出,和另外一只流浪的雄性水獭组建了自己的家庭,一般认为这一只雄性水獭可能出自滨海家族。

这场“不伦之恋”又被称为水獭版的罗密欧与朱丽叶。

https://www.zhihu.com/video/1898895357439611239

https://www.zhihu.com/video/1898895357439611239

- 2021 年,水獭保护组织 Ottercity 在当年情人节(2 月 14 日)当天,上传了水獭罗密欧与朱丽叶亲密视频。

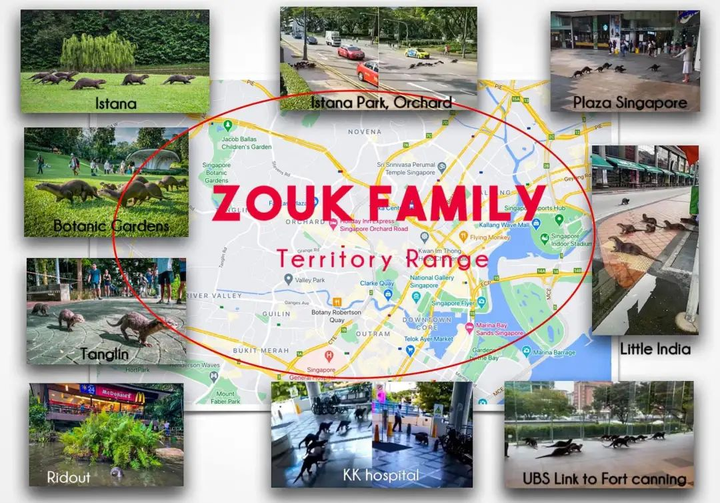

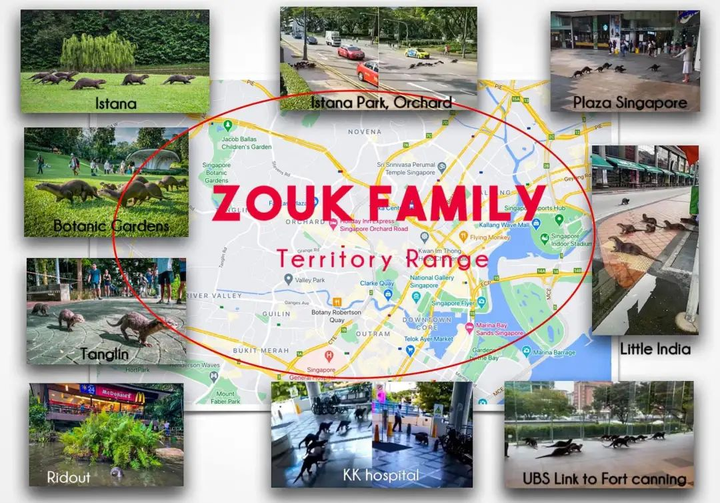

罗密欧与朱丽叶最开始的栖息地位于新加坡河流域的吉雅金街(Jiak Kim Street)。

由于曾是著名夜店 Zouk 的旧址,因此得名“Zouk 家族”。

这位碧山家族的女儿,因此又被称为 Zouk Mum。

这个地方正好位于罗伯逊码头(第二次山海大战战场)上方一点点

这个地方正好位于罗伯逊码头(第二次山海大战战场)上方一点点

为了争夺底盘,Zouk 家族受到碧山家族和滨海家族的驱赶和攻击。

当然,人类更宁愿认为是这场不伦之恋的恶果。

不过,Zouk 家族高度适应人类集聚区,擅长游击战术,在碧山家族和滨海家族的攻击夹缝中,也获得了生存和喘息的机会,并很快有了 6 名成员。

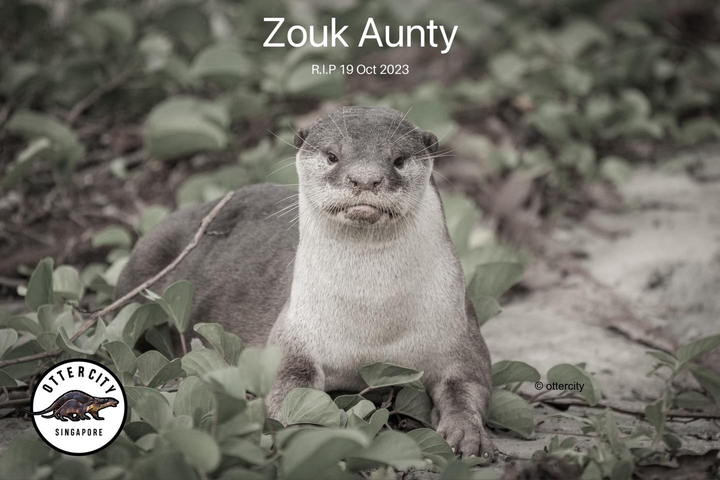

2019 年,Zouk Mum 妹妹自立门户,成立了自己的小家庭 Zouk Aunt。

Zouk Mum 一家

Zouk Mum 一家

同一年,新加坡植物园一带,形成了新的家族——SBG 家族。

一般认为,它们要么是碧山家族的后裔,要么是 Zouk 家族的后裔。

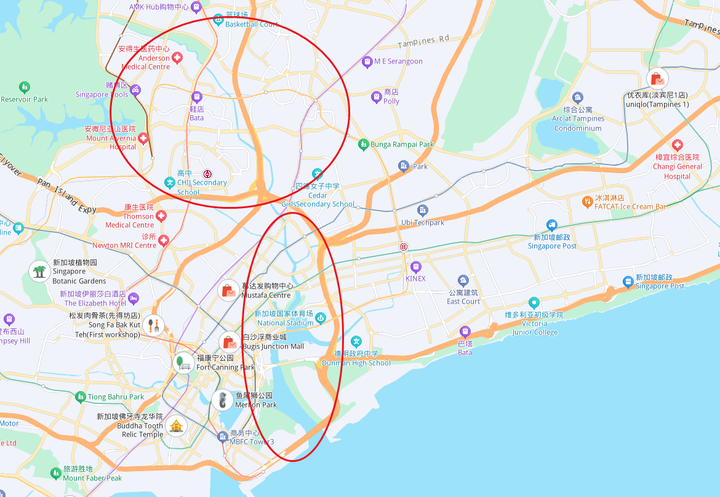

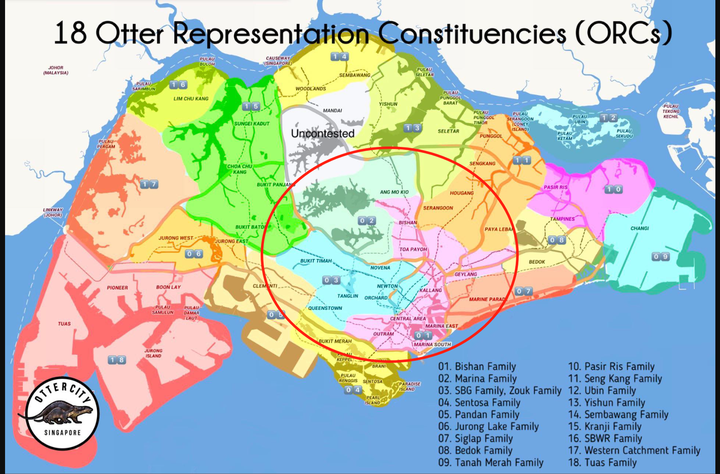

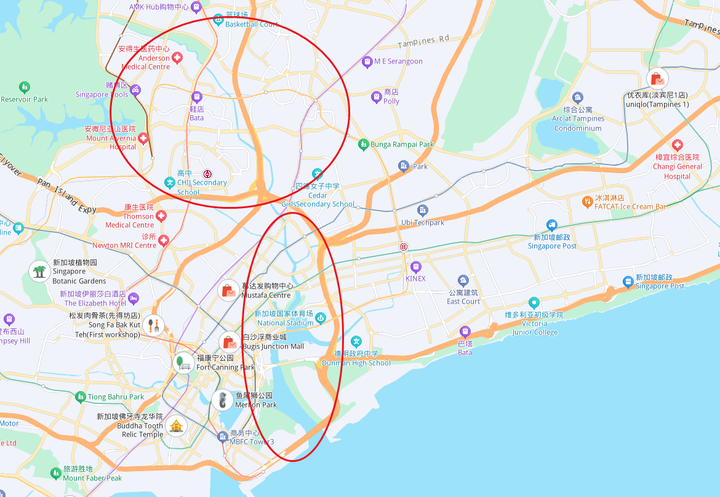

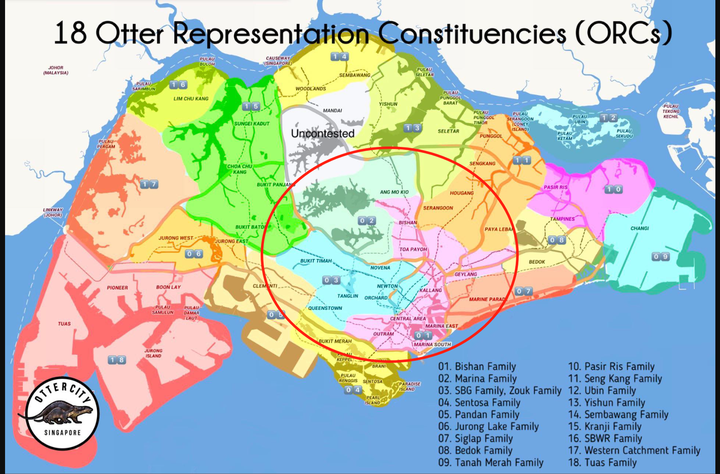

随着成员壮大,Zouk 家族开始迅速发展,到 2020 年时,已经在新加坡中南部,形成了三足鼎立的局面。

圆圈中主要是 Zouk、滨海、碧山三大势力

圆圈中主要是 Zouk、滨海、碧山三大势力

除了碧山家族牢牢控制的加冷河水系外,Zouk 家族出现地点分布范围很广,尤其具有侵略性。

甚至它们广泛出现在人类集聚区。

有时候,俨如街区该溜子。

在具有领地侵略性的同时,Zouk 家族往往见好就收,不与其它家族发生大规模团战。

例如,2020 年,Zouk 家族 7 獭众与滨海家族 10 众发生冲突,Zouk 家族选择了避其锋芒。

它们甚至偶尔还会参加人类的婚礼。

2020 年 Zouk 爸爸带着小家伙出席婚礼场景

2020 年 Zouk 爸爸带着小家伙出席婚礼场景

在 Zouk 家族猥琐发育的同时,滨海家族和碧山家族也迎来了盛况空前的终极之战。

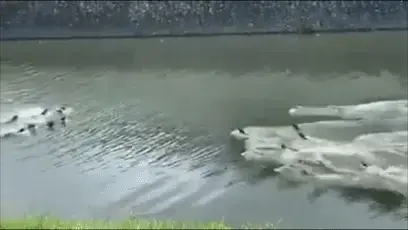

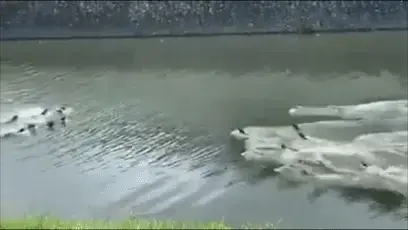

2020 年 3 月 29 日,第四次山海战争,在布拉德尔(Braddell)运河打响。

https://www.zhihu.com/video/1898892211988444535

https://www.zhihu.com/video/1898892211988444535

碧山 15 獭众 VS 滨海 11 獭众。

这是四次山海大战中,规模最为庞大的一次。

不仅是滨海家族出兵最多的一次,也是碧山家族出兵最多的一次。

由于积累多年世仇,这一次仇人见面分外眼红,战争也是最为激烈的一次。

一开始就展开了激烈的冲锋。

当然,这一次,滨海家族也与碧山家族兵力更为悬殊。

兵力相当时,碧山家族都能打败滨海家族。

这一次,滨海家族更是败得没有悬念。

而且是惨败。

- 最后这一次战役的视频和动图,也有文章放在了更早的年限中。

大战后,滨海家族不仅走路一瘸一拐,而且直到夜幕降临,11 只海獭都只观察到了 6 只聚集在一起。

碧山家族则整体上影响不大。

这一战,也是滨海家族的衰落之战。

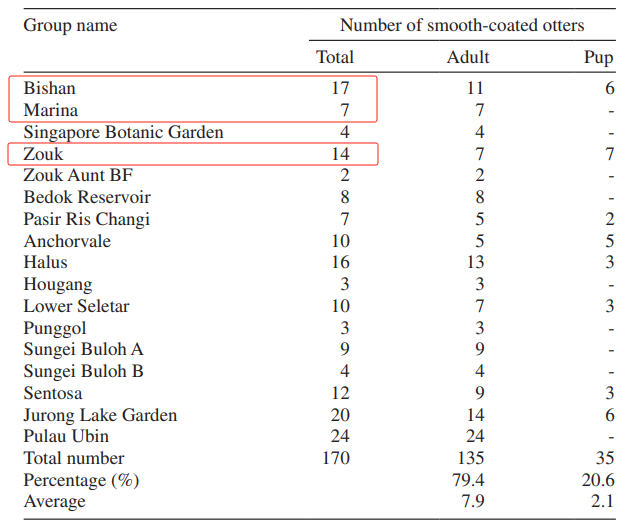

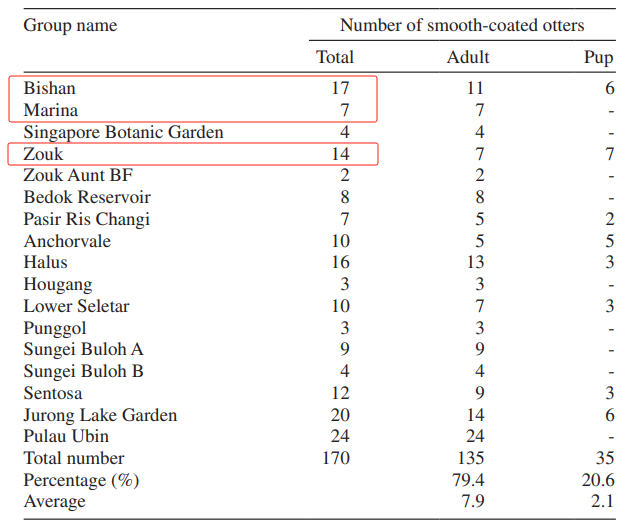

整整一年后,2021 年,碧山家族发展到 17 獭众,而滨海家族只剩下 7 獭众[9]。

这一年,Zouk 家族已经发展到 14 獭众,还不包括其它的分支。

它们已经完全适应人类社会,甚至登堂入室,偶尔还会到新加坡国立大学串门。

2022 年 12 月 17 日,碧山老妈去世[10],她总共养育过 8 胎,共计 43 个孩子。

它也是 Ottercity 跟踪观察的所有水獭中,去世年龄最大的。

截止 2022 年,新加坡水獭总共有约 170 只,分布在大约 18 个家族中。

柔佛海峡东部和中南部分布最多。

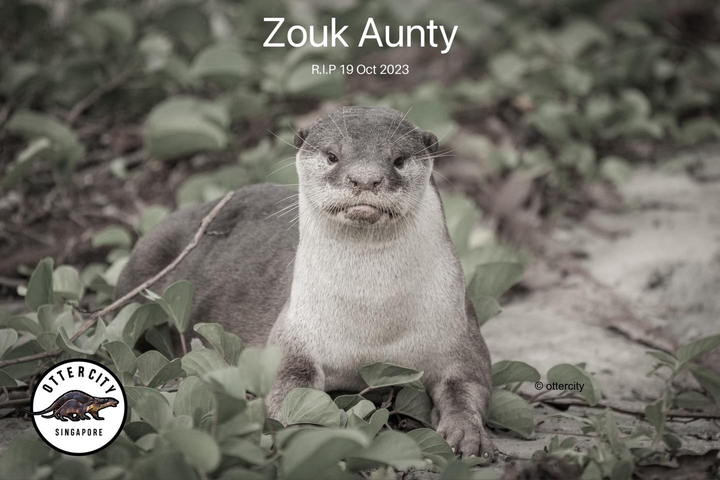

2023 年 10 月 23 日,Zouk Aunt 去世[11],留下了丈夫和一个孩子,其他全部夭折。

2024 年 6 月 29 日,Zouk Mum 去世[12],Zouk 家族规模达到 17 众,已经与碧山家族旗鼓相当。

随着 Zouk Mum 去世,Zouk 家族出现了动荡,有人认为极有可能发生分裂。

老一辈水獭纷纷趋势,象征着新加坡水獭进入了全新的时代。

它们摩擦和战争,将会继续。

纵观过去的水獭战争,碧山家族一直都是新加坡水獭战争之王。

这和它们的凝聚力和战力是分不开的。

滨海家族虽然在体型上优势,好战却怯战,也缺乏策略。

Zouk 家族虽然有全面适应人类社会的优势,但更加缺乏的凝聚力,使它们的家族更容易解体。

新加坡水獭的数代家族战争,不仅反应了水獭在适应城市生态位过程中,互相之间的激烈竞争,也是动物与人关系发展的一个特殊缩影。

最后再来分析一下水獭的武德。

水獭虽然外表可爱,但它们在自然界武德相当的充沛。

水獭具有强烈的领地意识,它们对领地极为敏感。

它们通过气味标记、粪便堆。以及叫声来划定领地,对入侵者可表现出强烈的攻击性。

它们通过群体成员共同防御领地,双亲往往便是他们的领袖。

在繁殖季节,雄性水獭的睾酮水平升高,攻击性会进一步增强,尤其是在争夺配偶和领地时。

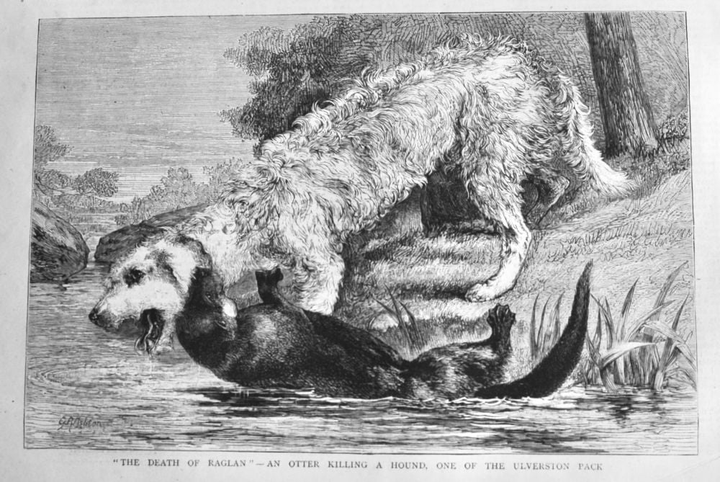

不仅有咬死猎犬的记载[13],骚扰大型鳄鱼,捕食小型鳄鱼的记录非常多[14]。

尽管攻击人类比较罕见,但偶尔也会发生,尤其是水獭越来越密集,已经与人混居的新加坡。

其中 2021 年 11 月 30 日那一次比较严重,一名 60 多岁的英国男子,在新加坡植物园被多只水獭共计,仅仅 10 秒钟便被咬了 26 次[15]。

水獭虽然可爱,但毕竟是野生动物,而且领地意识很强。

如果有机会接触,一定要保持足够的距离感

记住了,俺是野生动物,超凶的!