@爱喝可乐 :这游戏牛 ,封了 80 年,不知道那哥们干啥了。

@原小飞 :之前上地理课老师讲的: 不是新疆人喜欢做葡萄干,而是葡萄会自然变成干。

@东方白 :训练埋地雷… 一个兵把地雷埋菜地里面了…

结果… 伪装的太好…

找不到了… 全连人出动找了一晚上…

@Jeffersli :去澳门逛商店,问东西多少钱,脱口而出山东方言。 服务员愣了一下,说: Sorry , I don't speak English .

@葳蕤 :伟大的母爱,感动

@爱喝可乐 :这游戏牛 ,封了 80 年,不知道那哥们干啥了。

@原小飞 :之前上地理课老师讲的: 不是新疆人喜欢做葡萄干,而是葡萄会自然变成干。

@东方白 :训练埋地雷… 一个兵把地雷埋菜地里面了…

结果… 伪装的太好…

找不到了… 全连人出动找了一晚上…

@Jeffersli :去澳门逛商店,问东西多少钱,脱口而出山东方言。 服务员愣了一下,说: Sorry , I don't speak English .

@葳蕤 :伟大的母爱,感动

看到这个问题,我第一个想起了仇池山。

仇池山位于甘肃省陇南市西和县大桥镇,海拔 1791 米,相对高度 793 米,三面环水,一头衔山,西汉水和洛峪河在山下交汇,山峰四面峭壁陡立,山势险绝。但是山顶之上,却是一片平原,地势平坦,南北长约 6 公里,东西宽约 3 公里 ,上有良田千余亩,且多有泉水,据古籍说,共有 99 口泉池,水源充沛。此外山上有盐土,可以煮盐。——山上田地面积,按古代田制计算,足有百顷,故此仇池山又名“百顷山”。

有耕地、泉水、食盐,从而形成了一个足以自持的农耕环境,且四面奇险,外人难入,传说中的桃花源不外如是。

《水经注》如此描述仇池山:

绝壁峭峙,孤险云高,望之形若覆壶。高平地方二十余里。羊肠蟠道三十六回。《开山图》谓之仇夷,所谓“积石峨,岑隐阿”者也。上有平田百顷,煮土成盐,因以百顷为号。山上丰水泉,所谓“清泉涌沸,润气上流”者也。

正是凭借这种险绝的地形、足以自持的环境,氐杨部族在此割据 300 余年,称雄一方,屡兴屡灭,屹立不绝。

汉末建安年间,氐人杨氏部落在其渠帅杨驹的率领下从天水略阳迁徙至此,历经多年经营,至西晋时,司马炎赐杨氏首领杨飞龙“平西将军”号,并准许其率部还居略阳。杨飞龙无子,过继外甥令狐茂搜为子,称杨茂搜,继承其位。关中氐帅齐万年起义,杨茂搜趁机率部迁回仇池以自保,从此掀开了杨氏割据仇池三百年的历史大幕。

杨氏在陇南地区,先后三百年间,共建立前仇池国、后仇池国、武都国、武兴国、阴平国五个政权,其中前仇池国都城即建在仇池山上,仇池山成为了杨氐政权政治、军事的中心根据地。《南齐书》云:“氏于上平地立宫室、果园、仓库,无贵践皆为板屋土墙,所治处名洛谷。”

直到杨坚篡周的前一年,仇池余脉阴平国才被灭掉,杨氏最终落幕。但仇池山的奇瑰,依然对文人士大夫有着莫大的吸引。

杜甫从秦州赴蜀中,路经仇池山,写下了千古名句《咏仇池》:

万古仇池穴,潜通小有天。

神鱼今不见,福地语真传。(旧注,世传仇池穴出神鱼,食之者仙。)

近接西南境,长怀十九泉。(仇池山有泉九十九眼。此云十九泉,乃诗家省字之法),

何时一茅屋,送老白云边。

苏轼在《和陶桃花源》诗序中说:

予在颍州,梦至一官府,人物与俗间无异,而山川清远,有足乐者。顾视堂上,榜曰仇池。觉而念之,仇池武都氐故地,杨难当所保,余何为居之。明日,以问客。客有赵令畤德麟者,曰:“公何问此,此乃福地,小有洞天之附庸也。杜子美盖云:‘万古仇池穴,潜通小有天。’他日工部侍郎王钦臣仲至谓余曰:‘吾尝奉使过仇池,有九十九泉,万山环之,可以避世,如桃源也。’”

陶渊明的桃花源是假的,但仇池山,那可是真的桃花源。

Boroditsky 和 Ramscar(2002)做过一个有趣的实验,刚好可以解答题主的疑惑。他们给 239 名大学生发了一份问卷,问卷分为两组,所以两组人看到的图片是不同的。

A 组看到的图片是一个人坐着椅子向前滑动,即“我向前移动”。

B 组看到的图片是一个人把椅子拉向自己,即“椅子向我移动”。

然后询问这样一个问题:

下周三的会议要向“前”变动两天,请问会议会在哪天举行?(Next Wednesday’s meeting has been moved forward two days. What day is the meeting now that it has been rescheduled?)

是不是和题主的问题一样呀?那么,你觉得答案应该是哪天呢?

按照汉语习惯的“提‘前’”来看,我们应该毫不犹豫的回答周一。事实上包括英语母语者也有类似的习惯,所以 B 组的确有 67%的人也回答周一,只有 33%的人回答周五;但是 A 组回答周五的人有 57%[1],这个比例就高的有些不正常了。研究者们把这个问题搬到了现实情境,在不使用图片的情况下,分别在咖啡厅和机场询问窗口排队的人,还询问了火车上的旅客——答案惊人的一致:越是在空间上体验到“自己向前运动的人”,也就是比如排队快到窗口的人,或者坐了一段时间火车的人,会倾向于回答“周五”,而且和看图片想象不同,这三个场景选择“周五”的比率都在 80%以上;但一旦缺乏这个前置条件,那么大家会想当然的回答“周一”[1]。

因此,一般语境下当我们讲时间提“前”时,我们是将时间视为一个朝向我们运动的物体,而不是我们正在朝时间自己运动去。正是基于这个视角,“前”天在过去,“后”天在未来,我们和时间运动方向相反。但当我们采取“自我运动”(ego-moving)的视角,即不把时间视为一个客观向我们运动的物体,而是我们自己运动所途径的一个目的时,那么“前”天就应该在未来。

而题主的孩子五岁,正处于皮亚杰所谓的“自我中心”(Egocentrism)的年龄状态中。皮亚杰认为学龄前的儿童会缺乏脱离自身视角抽象看待事物的能力,会将自己视为世界的中心,对于客观世界的判断就离不开自己的感官经验[2]。正是因为没有脱离自我中心化,这个年龄的儿童也就更倾向于站在“自我运动”的视角来看待时间,才会产生“前天在我的还没有到达的前方的那一天”这个认知,而不是“前天是朝我运动和我擦肩而过的那一天”。

所以呢,题主不用担心,按理来说呢当孩子上小学以后,最迟二年级左右,脱离了自我中心化阶段,就会自然而然的理解“前”天应该在自己身后。但如果题主担心孩子自我中心化过渡不是很好,也可以从现在起给孩子讲“你经过的每一天就像和你面对面擦肩而过的一个人”,或者辅助用一些故事和道具,让孩子能理解中文语境下“前”天的内涵。

其实,人类时间概念的形成受空间概念的影响,而且不同语言空间概念对时间概念的映射不同,还会导致人们对时间的理解产生很大差异。比如英语只会使用水平方向的空间概念表示时间变化(比如 move meetings “forward”,push deadlines “back”),但汉语却水平方向(“前”天,“后”天)和垂直方向(“上”个月,“下”次)都能使用。Borodetisky(2001)通过实验发现成年人的汉语普通话母语者和英语母语者在应对垂直空间概念描述的时间语句有显著差异[3]。而且在不同母语的儿童身上也发现了这种空间概念对时间概念的映射,这种映射具有不对称性,即人们会用空间概念表达时间,但不会用时间概念表达空间[4][5]。

最后说句题外话,一开始提到的那个实验,这个现象在中文语境下也存在。虽然没有进行正式严谨的实验,但我自己把这个小游戏搬到课堂中尝试过。我让一部分人从教室的一头向前走到另一头,让身体处于“自我运动的”状态,在停止运动的一刻问“下周三的会议要向前变动两天,请问会议会在哪天举行?”,要求立刻回答。结果差不多有三分之一的人会回答周五,而回答周一的也有不少是脱口而出说“周五”但突然发觉不对临时改口回答“周一”的。但如果我单纯向坐在座位上的人提问,所有人都会异口同声的回答“周一”。大家有兴趣也可以自己做一些尝试。

(终于在知乎看到我擅长的分支领域的问题了……)

提问者自己可能都没注意到,这个问题其实相当后现代。

如果我国 80 年代有知乎,我们的父辈看到这个问题会一脸懵逼:

“鸟又不瞎,为什么会看不见玻璃???”

只有后工业时代的后辈小年轻们才有机会把高透玻璃当做理所当然的存在。

谁也别笑谁,你也看不见完全透明的干净玻璃。

归根到底,高透玻璃这玩意就是个bug,自然界根本不存在这样大块的、能透过 90%可见光的非晶体硬东西(玻璃不是晶体,所以没有固定熔点,玻璃是玻璃态物质,其微观结构具有类似液体的无序特征,这个很有趣,最后再讲)。

哪怕是人类工业,也是最近几十年才能大批量生产民用的高透玻璃的。

所以自然界大多数动物还没来得及进化出能看见透明度这么高东西的眼睛。

(但是某些蛇等能“看见”透明玻璃,这个放在后面慢慢讲。我们先讲讲玻璃的历史吧。)

玻璃在科技史的应用非常长远且基础:

高透玻璃技能树没点,天文学和微生物就发展不起来。高耐热玻璃的技能树没点,化学就发展不起来。

冷知识问答时间:

我们国内是什么时候开始生产民用的高透(≥90%透光率)玻璃的?

答案:是 2005 年。

没想到吧!

80,90 后应该有这种共同回忆,小时候的建筑玻璃好多都是这样蓝色或者棕色的:

不是当时的人特别喜欢有颜色的玻璃,而是工业技术限制根本做不出来高透光率的玻璃。

当然有透明的玻璃,但是当时透明玻璃呈现一种淡淡的绿色,侧面看尤其明显,不是特别纯净透亮。

所以为了遮盖这种淡绿色,进行各种调色就成了主流。比如上图这种蓝色玻璃。

根据《我国建筑装饰玻璃的现状及其发展趋势》(2000 年),90 年代国产普通玻璃透光率仅 80-86%(5-10mm 厚度),而国际标准为 81-88%。生产工艺中掺锡量高达 30-60g/m²(国际标准 15-25g/m²),导致玻璃本体透明度不足。

1993 年前国内仅深圳有一条 ITO 膜生产线,年产能 3 万平方米,其余依赖进口。高端透明导电玻璃的短缺迫使行业选择更易生产的彩色玻璃替代。

直到2005 年,河北晶牛集团建成国内首条透明微晶玻璃生产线,透光率≥92%,厚度控制达 3-8mm,应用于卫星光学系统,标志国产透明玻璃达到国际先进水平。

另外一个冷知识:我们古代没有大规模生产透明玻璃(我们古代基本上是铅钡硅酸盐玻璃,透光率 20%-40%,主要是因为缺乏碳酸钠(纯碱(Na₂CO₃))。

西方在罗马时期就已经可以生产 70%以上的透光率的钠钙玻璃了。

别看碳酸钠 Na₂CO₃这玩意现在便宜得要死,工业级一吨才千元级,但是我们国家古代就是没有。

这又是一个很难想象的点。

真的吗,缺碳酸钠?

是真的,我国古代缺少天然碱矿,近代以来我们工业合成纯碱也一直被卡脖子,很多工业产品没法廉价工业化生产,直到 1920 年代侯氏制碱法横空出世。

人教版化学必修 1 有讲过侯氏制碱法的故事,在那之前我国确实没有大规模生产廉价纯碱的能力。

另外,天然的纯碱我们不是没有,是挖不出来。

中国碳酸钠矿床如内蒙古查干诺尔、吉林大布苏湖比较偏远,而国外古文明的超大型矿床多便于发现。

我国还有些矿床因埋藏深(如吴城盆地矿层埋深 800 米)、勘探技术限制,直至现代才被发现,古代无法利用。

简而言之,国外很多古文明的落脚点,盐湖边上就有高纯度的天然纯碱,直接运走就能用。

而我们的需要深挖,导致我们点不出来透明玻璃这个科技树。

埃及Wadi Natrun盐湖群,该地区已探明古泡碱矿层厚度达 6-8 米。Wadi Natrun 泡碱含 Na₂CO₃达 85-92%,杂质(如 NaCl、Na₂SO₄)比例显著低于其他地区矿源,适合高品质玻璃生产。

也就是说在古代埃及几乎有挖不完的纯碱,所以他们肥皂和玻璃技术都比较成熟(我们因为没有纯碱,古代没法做现代意义的肥皂,用草木灰(碳酸钾)做的肥皂皂化率和保质时间都远远低于纯碱做出来的肥皂,所以我们洗衣服也是个麻烦事,真是皂化弄人啊。)

埃及从公元前 3000 年就开始利用尼罗河谷天然碱(Na₂CO₃·10H₂O)制作玻璃和木乃伊防腐剂。

罗马公元前 30 年罗马征服埃及后,直接掌控该战略资源产地,通过尼罗河 - 地中海航线每年运输约 2000 吨泡碱至意大利。

所以罗马的制造透明玻璃的工艺十分了得。

叙利亚工匠在公元前 50 年左右发明玻璃吹管,使玻璃壁厚从 5-8mm 降至 1-2mm。吹制工艺结合泡碱助熔(熔点从 1100℃降至 800℃),玻璃中铁氧化物(Fe₂O₃)含量从 2.5%降至 0.3%,透光率提升至 85%(对比早期砂芯法玻璃的 30%透光率)。

对比一下我们国内同一时期,西汉年间的玻璃杯:

铅钡玻璃,厚度 3-5mm,十分浑浊。

不过虽然西方制作透明玻璃的技术比较早,但是他们也有技术瓶颈:

欧洲很多教堂是玻璃是这种彩色马赛克,不是因为好看,而是因为早期玻璃工艺受到限制(12-13 世纪)。

工业玻璃制造技术尚未成熟,无法生产大面积透明玻璃,工匠只能手工制造出面积小、厚度不均的杂色玻璃片。然后采用工字形铅条拼接技术,将零碎玻璃组合成完整画面。

虽然大洋彼岸 16 世纪就开始研究显微镜、望远镜了,但是当时的明清“海禁”限制技术交流,欧洲 16 世纪钠钙玻璃配方未能传入。

乾隆年间广州十三行进口的欧洲玻璃器被列为“奇技淫巧”,从来也没有官方的引导去研究去模仿(而且那时候我们也确实缺纯碱,没法大量工业制造)。

所以很遗憾的,我们直到近代才开始钠钙玻璃的研究,至于高透玻璃民用化更是千禧年后的事情了。

(说句题外话,西方的文明其实也被耽误了几千年,玻璃是人类进行靠谱的化学研究的前置技能点,尤其是有了能够耐热和抗化学侵蚀的玻璃,化学家们才得以通过肉眼观察反应过程。

有意思的是,这样的玻璃其实早在古罗马时期就被制造出来,那时的一位玻璃工匠将他的发明呈给提贝里乌斯皇帝,但玻璃的制法却被皇帝连同工匠本人一起抹杀,只是为了保护宫殿里其他玻璃制品的价值。直到 1880 年,加入硼砂的耐热玻璃才被德国人重新发明。

皇帝小小的保护欲,让人类的化学技能树因此被拖了近 1800 年。而古罗马人因铅器铅管亡国灭种,也是一种冥冥之中的因果报应,令人唏嘘。 @啃米 )

至于为什么铅钡玻璃不透光,而钠钙玻璃能做到高透光率呢?

这背后涉及带隙能量,杂化轨道等复杂理论,简单来说,

现代技术的钠钙玻璃就像透明的矿泉水,杂质少,气泡少,透光好,清澈见底。

而古法的铅钡玻璃则像混着泥沙的黄河水,泥沙多影响水里面光的折射,所以不透光,看不见水下的情况。

但是,问题来了,可见光这个词是针对人来说的。

对人来说,高透玻璃实现可见光波段(380-780nm)透光率超过 90%。

但是普通玻璃对紫外线和红外线的吸收都比较强烈,只能漏过 5%左右(这也是为什么玻璃被晒后会发热)。

所以如果一个动物能看见紫外线和红外线,那么他是有可能看见玻璃的。

比如某些蛇:

某些蛇有颊窝可以用来感受红外线,也就是说,如果一块吸收了热量的高透玻璃在蛇的不远处,虽然蛇视力不好,但是它们能明显感觉到玻璃在发热,所以可能会把玻璃错误地当做捕猎的目标从而撞上去。

这种针对生物的热成像一般是某些夜行性动物才有的特征。

不过这里说句题外话,有些甲虫会跟玻璃交配……

2011 年的搞笑诺贝尔尔奖就给予了这个 1983 年的研究,深棕色或绿色啤酒瓶的反射波长(约 550-600nm)与某些雌性昆虫体色光谱重叠,如吉丁虫科的宝石甲虫(Julodimorpha bakewelli)就偏好金属光泽表面,所以它们找对象的时候会考虑啤酒瓶……

好了,我们终于要说到鸟类了。

鸟撞击玻璃的意外确实非常多,仅在美国,每年就有十亿只左右的鸟类因为撞击玻璃死亡。

普通鸟类的可感知波长范围扩展至 300-700nm(人类 380-700nm),包含近紫外光(UV-A 波段 315-400nm)。

由此可见,鸟类的可见光范围跟人类是高度重合的,鸟类具有四色视觉(人类为三色),视网膜含 5 种视锥细胞。

所以它们也非常依赖视觉。

鸟撞击到玻璃上的原因其实很复杂,根据玻璃情况不同分为以下三种:

1 高透明的玻璃,鸟类看不见

前面说了,因为玻璃能透过可见光,所以干净的玻璃对很多生物来说约等于不存在,生物还没进化到识别玻璃的程度。

鸟类的正面视力较差,而侧方视力较强,这使得它们在飞行过程中难以发现前方的障碍物,尤其是透明的玻璃。

2 镜面反射以及高反射光的玻璃

镜面反射的玻璃墙或者晚上反光的白色粉刷墙壁,或者反射光很强烈的玻璃,鸟类都有可能撞上去。

这就不是它们看不见了,它们正是因为看见了才撞上去的。

这里就要提到鸟类的方向感知系统了。

部分鸟类,尤其是大规模迁徙的鸟类,往往有趋光性,利用自然光线来定位。

人造的光源和玻璃幕墙的反射都有可能严重影响鸟类的导航,导致它们错误地撞上玻璃幕墙。

3 晚上透出的室内光

同样是因为鸟类趋光性的原因,晚上玻璃透出的光线会严重干扰鸟类的导航。

2021 年在麦考密克广场进行的一项研究发现,关闭大型建筑物中一半的灯光就可以将鸟类碰撞事故减少 60%。

所以如何救救那些不小心撞玻璃墙的小鸟呢?

有的。

前面说到鸟类能看见 UV-A 波段 315-400nm 的紫外线,所以采用 CeO₂的紫外线反射玻璃(反射率>80%)就能让鸟类看见玻璃在发光,以及采用磨砂玻璃幕墙,消除镜面反射,都能很大程度地降低鸟类撞玻璃墙的概率。

在推进生态友好型城市建设方面,部分措施对鸟撞玻璃很有效果。

比如改变玻璃的反光率和晚上关灯。

以纽约市为例,当地实施的《鸟类保护建筑法规》明确规定新建项目必须采用特殊处理玻璃材质,通过降低表面反光率来避免鸟类误撞。波士顿部分高层建筑则引入防鸟撞玻璃技术,结合候鸟飞行走廊分析优化建筑布局,经跟踪监测显示此类建筑的鸟类误撞事件发生率较常规建筑下降近三分之一。这些实例验证了科学化生态设计对生物多样性保护的积极作用。

另外,2021 年 12 月经多方专家论证后,纽约市正式通过建筑照明管控条例,要求在候鸟迁徙高峰期关闭非必要建筑照明,成为继得克萨斯州奥斯汀等城市后又一实施该政策的地区。同年秋季,纽约州议会审议的照明管理法案进一步提出更严格规范,拟要求全州范围内包括住宅在内的私有建筑,在每日夜间 11 点前调暗或关闭非功能性光源。伊利诺伊州 2021 年夏季颁布的《生态建筑标准法》则从建材与照明两方面作出规定:新建公共建筑须采用防鸟撞玻璃及可调节照明系统;针对生态敏感区周边建设项目,特别增设迁徙季节照明使用限制条款。

所以你如果怕鸟撞到你家玻璃,不在家的时候以及晚上拉窗帘是一个很好的办法。

以上~

参考资料:

1https://www.forwardpathway.com/116074

2https://www.eco-business.com/news/light-pollution-policy-dont-forget-the-birds/

@内鬼 :直接上图, 这里面最不开心的是狗子,因为它看不到挖掘机。

@环己六烯 :一个体积 2 立方米的金刚石单晶, 吞下去噎死,落下来砸死,化学生吓死。

@林沐沐 :是的。 我姐现在骂我归结到我读书读傻了,以前都是直接骂我傻的。

@physixfan :物理专业的人都是学着这种教科书长大的,还需要再另外劝退吗?

@凋零 :比如说这两个,看到直接原地爆炸。

这个问题描述的还是保守了。

准确讲,当某种气味激活你的情绪和感觉时,你都不必知道它是什么味道。

那种感受,几乎就是你的本能反应。

嗅觉是我们最原始的感觉系统,也是我们最早发育的感觉系统。

它与边缘系统(包括海马体、杏仁核和下丘脑)相连,而这些区域在情绪状态和记忆形成中起着重要作用[1]。

因而气味可以绕过高级神经通路,直接激活我们的情绪和记忆。

形象点讲,就是如果你看到某种事务,你的意识过程是:

你看到一块香皂——>视觉信号进入视神经——>大脑的高级神经系统比如额叶皮层要辨认你看到的是什么东西——>跟你的记忆对比——>引发你童年的记忆——>激发你怀旧的情绪

如果你闻到了香皂的味道,那么这个过程是:

你闻到了味道——>激发了你的情绪和记忆——>你意识到自己的情绪和记忆——>你识别出你闻到的是清新的皂味

不仅如此,由于嗅觉神经早于你的高级认知系统而发育,你对一些气味记忆形成的情绪反应,几乎是「写死」在你意识的底层代码中。

举个例子,如果一个孩子在还不记事儿的时候,在一间有咖啡香味的屋子里被一只突然狂叫的狗吓到,那么对他而言,咖啡的味道很可能会和惊恐的情绪永久绑定在一起,成年之后他将对咖啡产生一种莫名其妙的厌恶。

按照这个题目中问到的,小时候闻到清新的皂味,那很可能是因为妈妈身上刚换洗的衣服带来的味道,这个味道通常预示着之后的哺育与拥抱,于是这种味道就直接与安全感和幸福产生了链接。

嗅觉的力量,就是这么简单直接粗暴,且无法抗拒。

而与此同时,人与人之间嗅觉能力的差异也是非常大的。

我们的基因决定了我们所能拥有的气味的受体,这些受体只能容纳特定类型的气味分子。

简单讲,就是有的味道你能闻到味道,我可能闻不到,也有的人会对一些大多数人觉得难闻的气味毫不在意,甚至甘之若饴。

以上所有,决定了气味对于每个人而言,注定是一种极其私人的体验。

它不像黄绿青蓝紫或酸甜苦辣咸,你看到你尝到的,与我体验的大致是一样的。

气味并没有一套全球公认的分类词汇,人们只能借助隐喻或与其他感官体验的比较来表达[2]。

虽然国际香水协会(IFRA)等组织也曾试着推出过一些诸如「气味词汇表」等标准,试图对「嗅觉术语」进行统一,但这些框架仍难以囊括嗅觉体验的丰富性和差异性。

同一种味道,一些人认为是「木质调」,而另一些人可能认为是「泥土味」。

更不用提对气味复杂层次的描述,很多情况下,我们只能借助其它感官的感觉甚至过往经历来对气味进行描述。

比如「香甜的味道」、「刺鼻的味道」、「爷爷泡的茶」等等。

这些跨感官的比喻虽然让我们对气味的描述更具感情色彩,却也降低了我们所表述的精度。

就像是,你问题中提到的「清新的皂味」,你所表述的,和大家所理解的,我敢说,一定不是同一种味道。

最后,回到这个问题。

每个人的记忆中,一定都有「特别的味道」。

它或许是童年厨房腾起的水汽,或许是雨后泥土的呼吸,或许是爱人衣领间残留的晚风。

然而,纵使我们把世间所有温柔的词汇都铺陈开来,也无法精确描述这种味道的体验。

我们讲述味道,实际是在讲述我们自己如何被这些味道塑造,讲述第一次离家时舌尖尝到的孤独;讲述重逢时糖炒栗子炸裂的雀跃;讲述记忆尚不存在于我们脑海中时,母亲抱起我们轻轻爱抚的温柔。

味道,终究只是借口。

我们真正想捧给世界的,是那些被味道悄悄吻过的岁月。

刚孵化的小蜘蛛如何以微小孱弱之躯在生存竞争残酷激烈的自然界中获得食物活下去,其实是个非常有意思的问题,从中可以看到蜘蛛生存策略的不拘一格,“千蛛千面”。以下把不同种类若蛛在孵化初期获得食物的手段按照其离奇程度分为“极其寻常”、“寻常”、“不寻常”、“极不寻常”四大类,每一大类底下又有若干小类,并分别介绍。

一、“极其寻常”类

1.1 自力更生流

对于大部分刚孵化的蜘蛛来说,它们体型很小,体长通常不会超过 2 毫米,捕猎能力非常有限。所以它们能否生存下去,主要取决于生存环境中是否存在大量体型微小,容易得手的猎物,例如摇蚊、蜉蝣、蚜虫等。因此,在此类昆虫大量生活的区域,典型如野外的河流、池塘边,往往可以看到各种蜘蛛的数量都很多:

这主要就是因为水域可以提供大量的摇蚊、蜉蝣等弱小的水生昆虫,使蜘蛛在一生中最弱小死亡率最高的阶段更容易吃饱肚子,活过这个阶段的几率自然大大提高。对于络新妇等有群居习性的蜘蛛来说,在这种情况下常可造就令蛛恐症和密恐症患者都望而生畏的场景:

相关回答:

大理上空出现大量络新妇蜘蛛,这种现象是否正常?背后的原因是什么?

二、“寻常”类

2.1 被动分享流

部分蜘蛛的雌蛛能够在若蛛孵化后继续存活一段时间,因此具备抚育后代的可能性。其中狼蛛科的雌蛛会在产卵后把卵囊通过蛛丝系在腹部“随身携带”,并在若蛛孵化后拆开卵囊,让若蛛们爬到自己背上:

而盗蛛科和狡蛛科的雌蛛则会在若蛛即将孵化前在向阳的草丛或灌丛中结一个“育儿网”,把卵袋挂在上面。若蛛孵化后会群集停留在这张网上,而雌蛛则在旁边守护,直到若干天后若蛛再蜕一次皮后分散离去:

对这类蜘蛛而言,雌蛛在看护若蛛期间是有能力捕食的,因此在部分种类里存在着若蛛与雌蛛分享食物,或者捡雌蛛吃剩的食物吃的现象。例如陆东林等人在饲养穴居狼蛛期间就观察到若蛛取食雌蛛吃剩的食物,或在雌蛛进食时凑上去“分一杯羹”的行为:

所以,对刚孵化的若蛛来说,除了踏上独自捕食的艰难之旅外,如果种类合适,也是可以从母亲那里分到一点食物的。

2.2 主动分享流

这类蜘蛛比上一类“雌蛛放任孩子跟自己抢吃的”更进一步,出现了雌蛛主动饲喂若蛛的行为。其具体表现可以分为三类:

关于蜘蛛饲喂若蛛的清晰图片和视频,可以参考我的另一个回答:

三、“不寻常”类

3.1 以动制静流

这类蜘蛛属于“自力更生流”分化出来的一种特殊情况——如果捉不到会动的猎物,那就吃点不会动的东西。对于蜘蛛来说,所谓的“不会动的东西”主要包括三类食物来源:

蜘蛛出现这类行为很好理解:对于蜘蛛来说,其品尝味道的器官,也即味觉感受器,其实是腿上的毛(但不等于蜘蛛腿上的毛都是味觉感受器)。因此蜘蛛在行走时只要碰到了含有糖、蛋白质和脂肪的物体,即便这个物体不会动,蜘蛛也能发现“这东西似乎可以吃”,然后开始取食。在这方面,Martin Nyffeler 的论文中有许多图片展示了蜘蛛取食植物性食物和其他动物卵的行为:

我之前也拍到过红螯蛛取食草蛉卵的照片,遗憾的是当时风很大,导致照片比较模糊……

虽然上述图片中的蜘蛛都已不是刚孵化的若蛛,但不难想象,植物性食物、尸体或者卵这样不会反抗和逃跑的食物,即便对刚孵化的若蛛来说也是毫无难度的。因此在自然界中它们同样构成了初孵若蛛的一个重要食物来源。

3.2 窝边草流

俗话说:兔子不吃窝边草。但蜘蛛不是兔子,所以不受这句话的限制。对部分种类的蜘蛛来说,自己的兄弟姐妹就是出世后的第一顿饭。根据具体完成方式的不同,这种现象又可以分为三类:

关于“蜘蛛喂奶”,可以参考知乎上已有的讨论:

Science 报道中国科学家发现一种蜘蛛可以分泌「乳汁」哺乳并长期养育后代,这项研究有怎样的意义?

四、“极不寻常”类

4.1 薪火相传流

在迄今已知的五万多种蜘蛛中,有几十种蜘蛛具备一种非常特别的习性——matriphagy,也就是“食母性”。这些蜘蛛的若蛛在孵化后要做的第一件事,就是把生育它们的雌蛛吃掉。实验结果表明,如果在若蛛孵化后将其与雌蛛隔离,用其他食物来饲喂,则若蛛也能正常发育,但是生长速度很慢,而且死亡率很高。关于这种行为的更多细节,可以参考我的其他回答:

4.2 祖传技艺流

少数种类的蜘蛛具备特殊的捕猎技能,能够针对性地压制某一类或几类在自然界中普遍大量存在的物种,因此在刚离开卵囊后不久体型还非常小的时候就能拥有非常高的捕猎成功率,且由于其猎物在自然界普遍大量存在,一般也不会面临食物匮乏的难题。这方面的典型就是球蛛科下的宽胸蛛属:

虽然来自蜘蛛目下的第三大结网家族球蛛科(前两名分别是皿蛛科和园蛛科),但宽胸蛛属的蜘蛛并不依靠结网捕食。即便如此,它依然有能力把同体重下战力一流还有着“单挑的话你单挑我们一群,群殴的话我们群殴你一个”传统的蚂蚁作为主要猎物,并且在刚孵化不久的时候就能捕猎比它自己还大几倍的蚂蚁,按体型比例算,相当于人类的一岁婴儿徒手无伤单杀德牧之类的中型猛犬:

据观察,宽胸蛛对蚂蚁的捕猎成功率可达 85%之高。考虑到它捕到的猎物体型都是自己的好几倍,再加上蜘蛛拥有陆地多细胞动物中最低一档的新陈代谢率,可以说,宽胸蛛只要捕猎成功一次,起码一个月内都不用为饿肚子犯愁了……

4.3 遗产流

这一条尚未查阅到相关的文献,但我已经从各路专业人士那里听说过了不止一次,所以还是写在这里:园蛛科下部分种类的雄蛛即便在成熟后体型也十分微小,对它们来说,仅靠从卵里带来的营养(卵黄)已经足以保证它们发育至成熟。所以,它们的蛛生选择就是:孵化以后不离开卵囊,呆在里面直到发育成熟,然后再出去找老婆……

没错,这就是地质作用的结果。

题干链接已经失效,先上图,这是 2012 年的卫星影像↓

这造型……

如果配上两份「撒哈拉之眼」[1],就得到了一个非洲版的柠檬头表情包。

这本是一座无名山丘(坐标:12°22'13.3"N 23°19'20.2"E),位于非洲大陆的地理中心,苏丹西南部的达尔富尔州,距离苏丹与乍得的边界以东约 95 公里。

从高空俯瞰,这座山丘像个嘴唇,被网友称为「landlocked lips」,国内将其译作「地球之吻」。

可以直接在谷歌地球上搜索这个位置:12.370771816, 23.322227802

不过,2025 年的卫星影像是这样的↓

「出圈」和「走红」是因为 2012 年粉色的「啵啵唇」非常形象,又引人遐想。

如果是 2025 年这种,多了些植被、农田和村庄,这种暗色调的造型,恐怕就无人关注了。

题干中说道:

「地球之吻」走红!苏丹神秘山丘卫星照突然火了:仿佛在向太空飞吻

这有点标题党,这条新闻在国内根本没有什么动静,更谈不上走红。

在我写这个帖子的时候,该问题已经发布 2 个月有余,仅仅 18 条浏览,0 回答,0 关注。

查了下信息源,最早是国外科普网站Live Science上 2025 年 6 月 3 日的一篇文章[2],缘起于 2012 年一张卫星图像[3],由Harry Baker撰稿↓

同时间发布在 Facebook 上的帖子也没多少人关注。

国内媒体也很快将这这篇文章搬运了过来,内容差不多,反响不大。

地球长嘴巴,苏丹神秘山丘卫星照突然火了:仿佛在向太空飞吻_腾讯新闻

文中提供了俄勒冈州大学地貌学家 Josh Roering[4]的分析,他根据有限的资料和卫星图,做出简单推测:

"It looks like there's a dike or narrow unit of resistant rock running through the middle of that ridgeline that erodes more slowly than the surrounding rock and thus sticks out."

他注意到山脊中央有一条狭窄且突出的岩石单元,可能是岩墙或其他抗侵蚀岩石单元,其风化速度较周围岩石缓慢,从而形成这种特殊地貌。

其实这很接近该问题的答案了,但还需做些细节上的补充。

由于没有实地观察,以及很难搜到更多的资料,Josh Roering 也表示这些只是猜测。

他更倾向于岩脉与围岩的差异侵蚀作用,导致了地形差异。

确实如此,中间的狭窄地质单元是突破的关键。

Live Science文章中也借用了美国新墨西哥州岩墙的照片,用来说明大型岩墙周围可能会形成小山丘。

这里就是著名的 Ship Rock(船山)。

看到「landlocked lips」,我的第一反应也差不多,这里可能是 Ship Rock[5](船山)和 Sheep Mountain[6](羊山)的结合体,即岩墙侵入褶皱轴部后差异侵蚀的结果。

这两个地质明星是地质类教材的常客。

船山位于美国新墨西哥州(Navajo Volcanic Field),其主体是个古火山口。

如今,三千万年前喷发形成的火山,及其周围的岩石大多被风化殆尽,只留下抗风化强的火山颈,以及与它相连的三条巨型煌斑岩墙[7]。

刀刃般的岩墙,高出地面 20 余米,绵延数公里,劈开戈壁。

对了,忘了说一下什么是「岩墙」,也可称岩脉,就是下面这个叫 Dike 的东西。

其实就是地下岩浆沿不同的方式侵入岩层中,这些脉状的侵入体统称为岩脉,并且习惯上将直立或近直立的板状岩体称为岩墙[8]。

上对比图↓

还真有点那个意思。

羊山是典型的倾伏褶皱,褶皱枢纽并不水平,而是斜插入地下。

「landlocked lips」小山包弧型的边缘,如果对应的是地层走向,那么它极有可能是个类似于羊山的倾伏背形构造。

在此基础上,如果有一道岩墙沿褶皱轴面侵入,经过差异风化后,很可能会形成「landlocked lips」这样的地貌景观。

但是,截止到目前,以上全都是猜的。

没有太多根据,开局一张图,剩下全靠编。

我们至此都不知道「landlocked lips」的岩性和地质年代,连岩墙的解释都是猜测。

仔细查阅资料后,发现上述「岩墙侵入褶皱轴部后差异侵蚀的结果」的推测,应该是错的。

这里能查到的资料非常有限。

苏丹是世界最不发达的国家之一,「landlocked lips」所在的达尔富尔地区,如今仍然笼罩在硝烟之中[9]。

虽然中国在苏丹有不少地质项目,但大多关系石油和矿产,且多位于东部和南部,不怎么涉及到这里。西部的资料非常难找,不过借助互联网上能找到的地质图和周围地区的文献,还是能找到一些蛛丝马迹。

通过查看苏丹地质图[10][11],基本能确定这里是前寒武纪的岩石。

经过一番对照,「landlocked lips」所在的达尔富尔 - 努巴山隆起,是非洲撒哈拉元克拉通[12](Saharan MetaCraton)的一部分。

非洲是几个古老克拉通拼凑而成的大陆。

克拉通是地球上最早形成、且仍然保留至今的那一批大陆岩石圈,几十亿年来未经过太大的地质变动,是非常稳定的硬块块。

但与一般古老克拉通不太一样的是,撒哈拉元克拉通是经历过后期造山活动改造活化的克拉通,因此被称为元克拉通(MetaCraton)或变克拉通或准克拉通。

在一篇发表于 1984 年的文献中,我获得了更多关于这里岩石组成和构造演化的地质信息[13]。

作者是阿尔及利亚奥兰大学的地质学者 Amin R. Gindy,他曾在苏丹喀土穆大学地质系工作过一段时间,并且在扎林盖地区做了不少基础地质工作。

这里的岩石单元主要是前寒武纪的变质岩,纯净的石英岩和含变砂岩的片岩遍及西达尔富尔及其邻近国家,这些岩石本是撒哈拉元克拉通上稳定的沉积物——互层产出的砂岩和泥岩,大概形成于 25 亿年前的太古宙。

大概五、六亿年前,泛非造山运动破坏了克拉通的稳定性,岩石发生褶皱变形,泥岩和砂岩经过变质成为变泥质岩和变砂岩(石英岩)。

虽然经历了后期的构造和岩浆事件,但是改造不大。

构造变形使得这些岩层高角度倾斜,甚至近乎直立。

如此,「landlocked lips」的主体岩性大致清晰了,那中间那道的岩墙是什么?

Amin R. Gindy 通过地质填图发现有少量的辉长岩侵入体。这些基性岩墙,已经随着围岩发生了强烈的褶皱变形,成为了顺面理展布的狭长条带(如下图图例 5)。

它们本应是山丘中间凸起「岩墙」的有力候选者,但事实并非如此。

我参照文献中的地质图,在 Google Earth 上仔细核对了半天,发现这些已经发生变质的古老的基性岩墙并未表现出明显的正地形。

而且岩石的颜色也不符合,基性岩墙的颜色通常更深,多以黑色、墨绿色、深灰色为主,风化蚀变后会略有些发黄、发绿。

而在 Google Earth 上,这些岩墙更多显灰白色,更像是长英质岩石。

文献中也指出,这里的早期基性岩墙数量很少。

而从 Google Earth 上,我们可以找出非常多与「landlocked lips」类似的地貌。

它们特征相似,一连串红褐色的小山包,断续展布,不同山包间有连续性和相关性。

山丘中间,是凸起的鳍状山脊,与山体走向平行。

从 Google Earth 用户提供的照片,可以看出这些醒目的鳍状山脊,如一道屏障,遥遥在望。

这些山脊看起来相似,其实岩石组成不同。

结合区域地质资料,它们要么是长英质岩脉,要么是前寒武纪岩石中的变砂岩(石英岩)层。

但仅从 Google Earth 上,很难分辨出它们的岩性差别。好在它们经历了不同的地质演化,具有完全不同的产状特征。

变砂岩(石英岩)层,是当地前寒武纪岩石的主要组成部分,它们共同经历了泛非期构造变形,形成了一系列褶皱,在 Google Earth 上直观醒目。

大多表现为宽缓的开阔褶皱↓

也有一些较为紧闭的褶皱↓

这些褶皱的轴向较为一致,基本都是北东东 - 南西西或近东西向。

长英质岩脉,多表现为伟晶岩脉、花岗质细晶岩脉和石英脉等。

就是下图中红色条带的部分,走向非常一致,呈北西 - 南东走向,形态平直且切割褶皱地层(即下图黄色条带)。

放大来看,它们之间有非常明显的截切关系。

晚期形成的长英质岩脉,多沿断裂侵入,因此切割前寒武纪的地层。

因此,通过产状特征和切割关系很容易判断,构成「landlocked lips」鳍状山脊的岩石,应属于前寒武纪变质地层中的变砂岩或石英岩。

最后是山丘形态的问题。

区域内遍布这种鳍状山脊,它们大多呈下图这种断续相连的香肠状山丘,而像「landlocked lips」这种纺锤状的流线型结构较为少见,很可能是外动力地质作用的结果。

「landlocked lips」坐落于一个向西开口的山间谷地内,阿祖姆河(Azoum)上游的支流穿境而过。

这座残丘的长轴平行于水流方向,一束束水流从上游汇入干流,都要流经这里,其流线型的形态应该是河流和风力经年累月顺岩层走向侵蚀的结果。

最后总结一下:

「landlocked lips」其实是山脉演化进入老年期的低山、残丘地貌。

岩石为 25 亿年前的砂泥岩沉积物,它们经历距今约五、六亿年前的泛非造山运动,使原本在撒哈拉元克拉通上稳定的泥岩砂岩,发生变质和褶皱变形,使岩层变陡、甚至直立。

差异风化作用,导致抗风化风力强的变砂岩或石英砂岩形成正地形,构成突出的鳍状山脊;抗风化能力较弱的变泥质岩,易被风化侵蚀,经年累月的风吹日晒雨淋,泥质岩石逐渐风蚀成碎屑,自然滑落成为山坡。

「landlocked lips」位于汇水谷地内,顺岩层走向的流水侵蚀加上风蚀作用,造就了残丘流线型的外观,与山脊凸起的变砂岩一起,构成了嘴唇的形态。

以上仅为个人愚见,欢迎广大知友们一起探讨和补充资料。

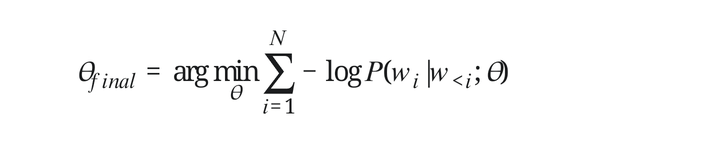

绝对不会。因为达到这一步,就达到了 AGI。这是戴爵的 AGI 标准,也是 AGI 标准中最苛刻的。

今年五月份《经济学人》大总管 Zanny Minton Beddoes 采访了戴爵和小卷毛 Dario Amodei。

戴爵提到了:爱因斯坦只使用了他所在时代的知识就完成了广义相对论的论证……(我们的 AI)要具备这种能力恐怕还要花更长时间。

戴爵给出了模糊的试问:目前的范式(transformer LLM 为主导的 AI)是否能在达到一定的训练量是出现这种能力。

我在五月份的文章《爱因斯坦的飞跃》里,也是沿着戴爵的思路去思辨探索的,但我想否定掉我之前对"数据量不足"的假设。

因为这是一个 Agency 问题,不是数据问题。

——

我想给出一些尝试性思辨探索。这是一次探索,只能保证与现有现象不冲突,且逻辑尽量自洽,但不保证结论为真。

① 数据没有引发质变

我们并没有在 Opus,Llama 405,GPT-4.5,Gemini 2.x 这些表达模型中观察到 模型发现"新知识"的迹象。 尤其是 Gemini 2.x 作为最新一代的巨模,它的数据量已经达到了前所未有的程度,满足了巨型参数 + 巨量数据的融合。

② 新功能 来自新的"填鸭补充"

但从我近五个月高强度的尝试。我并没有发现它有超出数据之外的表现力,它只是对旧知识旧数据的更好,更丝滑的拟合。它可以确保文章下一个词是用得最到位最贴切的,仅此而已。像 Gemini 2.5 Pro Deep Think 一些新特性比如冲击 IMO 金牌,对 SVG 视觉更好的呈现是后来通过 Task Specific Fine tuning 加入的特性。模型没有"自悟"出这些能力。

③ 接下来,是暴论环节。

困死在山谷里的数学宿命

我认为一个模型训练完成,Loss Function 最小化,达到 The End of Gradient Descent,它就变成了一种"inference 语言机",我在这里强调的是"机",而不是 AI,是希望读者不要带入幻想。

一个 input 放进"语言机"在末端给出一个最合理的 output。这是一个有万亿形状各异的齿轮咬合在一起的旧世界规则机,这个输出是符合"旧世界秩序"的输出,它是一个极端的保守派。

如果,爱因斯坦的广义相对论未被直接嵌在这个模型的表征空间中,那么,它其实是个"错误"。这只是一个例子,所有外推的结论都会被模型视为一种"错误",一种由于概率过低而被视为错误的陈述。

——这就要回到模型是如何判定事实为真的?这是翻译机时代一种理念,一个词出现的概率越大,那么被视为"真"的概率就越大。就是这样,这是所有"语言机"的本质特征。

LLM 的梯度下降优化过程,本质上是让模型"沉降"到数据流形的最深处(Loss Function 的最低点),任何试图爬出这个流形的探索都会受到损失函数增大的惩罚,因此,它是一个极端的“保守派”,是其数学宿命。

④爱因斯坦的飞跃——"终点视觉"和 Agency

爱因斯坦为什么可以靠黎曼几何,张量分析,微分几何等已有知识就可以完成广义相对论的论证?

其实也很简单,因为人类和语言机是不同——人有对奖励的渴望(解决牛顿引力与狭义相对论之间的矛盾),主动的探索思辨,反复的批判修正,对工具的熟练运用。

还有一个点,最关键的是,爱因斯坦实际上已经看到了终点,只是在寻找通向终点的路径。

这似乎是人类特有特质,对新图景的反事实推理和想象力。 模型也有想象力,这件事 Anthropic 在博客文章中提到过,但那种想象力只是对结果的一个预估,而这个结果已存在于旧世界中。模型无法主动设想存在于一个系统之外的广义相对论,然后找到路径论证它。

爱因斯坦的飞跃,我想,最重要的是,他已经"看到"了终点,一个能够统一引力和时空的新图景,他是在这个"终点视觉"的指引下,去寻找通向它的数学路径(黎曼几何等工具)。这才是问题所在,我们几乎没有技术可以为模型植入"终点视觉",我们可以为模型设定一个答案为可以形式化的终点,比如在 11 维空间中接吻数>592,让 AlphaEvolve 去试错探索,但我们如何描述"牛顿引力和狭义相对论统一的图景感?"

⑤ 我有仔细听 GPT-4.5 的项目后分析。有位研究员说:现在的学习方式需要得到非常大的革新。未来我们可能要在原有的数据上取得一种突破。

我想我们需要一套新的学习方法,可能叫做 Agentic Learning,让 AI 在学习的阶段就进行一种自主性的探索。而不是用一个预训练模型,再打磨成一个 Agent,这两者的性质在神经网络上的投射是不同的。

这会带来极大的对齐和安全问题。——不过,我在想这就是异端和危险思想的魅力,我们可能未来不能既要安全对齐,又能超凡脱俗。

When Einstein put forward the theory of general relativity, he based it on the information available to him at that time. To give another example, can we invent a game like Go? Not just making a brilliant move (such as move 37), nor developing something like AlphaGo that can beat world champions, but truly inventing a game as aesthetically pleasing as Go. I think it will take much longer to acquire such a capability.

爱因斯坦提出广义相对论的时候,也是基于他当时能掌握的信息。再举个例子,咱们能发明出像围棋这样的游戏吗?不是说下出什么妙手(比如第 37 手那种),也不是搞出阿尔法狗这种能打败世界冠军的东西,而是真的发明一个和围棋一样有美感的游戏。我觉得要具备这种能力,恐怕还得花更久的时间呢。

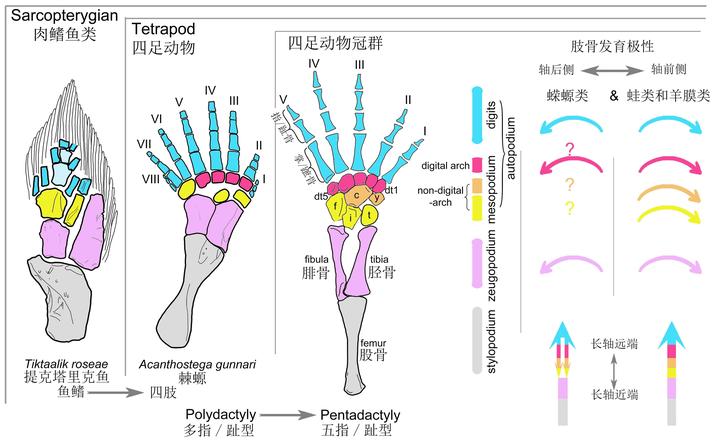

如果你的手指是一个单独的物种,它就是典型的活化石。

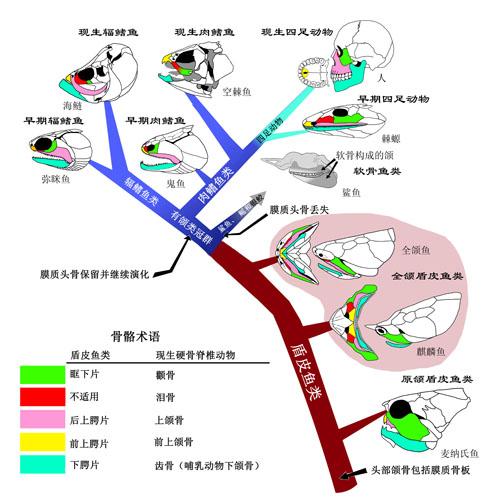

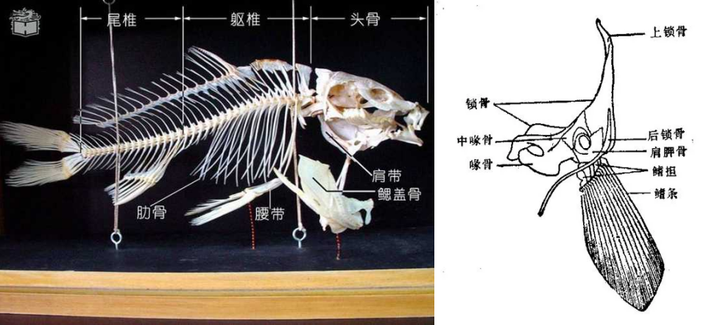

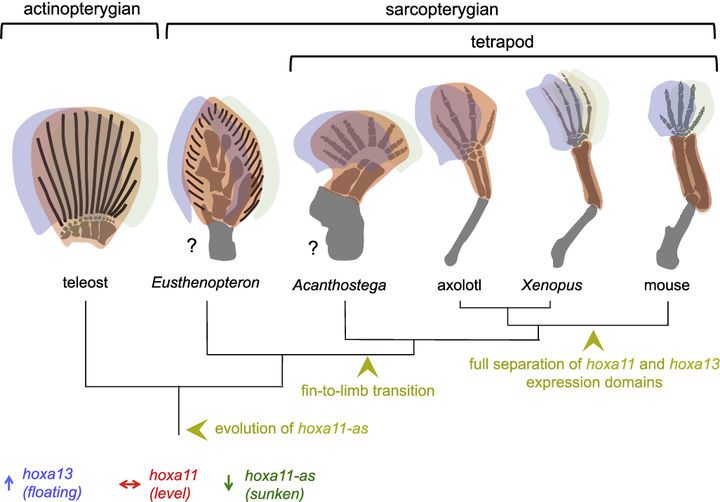

4.19 亿年前,梦幻鬼鱼[1](Guiyu oneiros)在水里自由自在游弋时,恐怕不会想到,它们其中一支后裔会发展出四肢和指 / 趾骨,征服它们从来没有踏足过的大陆,创造一段又一段演化传奇。

梦幻鬼鱼是最早的硬骨鱼之一,同时也处在肉鳍鱼演化树的基干位置(最底部)。

我们的上肢和下肢正是来源于它们的胸鳍和腹鳍。

可以看出,鱼鳍的主要结构便是鳍条。

很多人可能会理所当然地认为:

人类的手指,应该是由鱼的鳍条演化而来,或者是一种全新发展出来的结构。

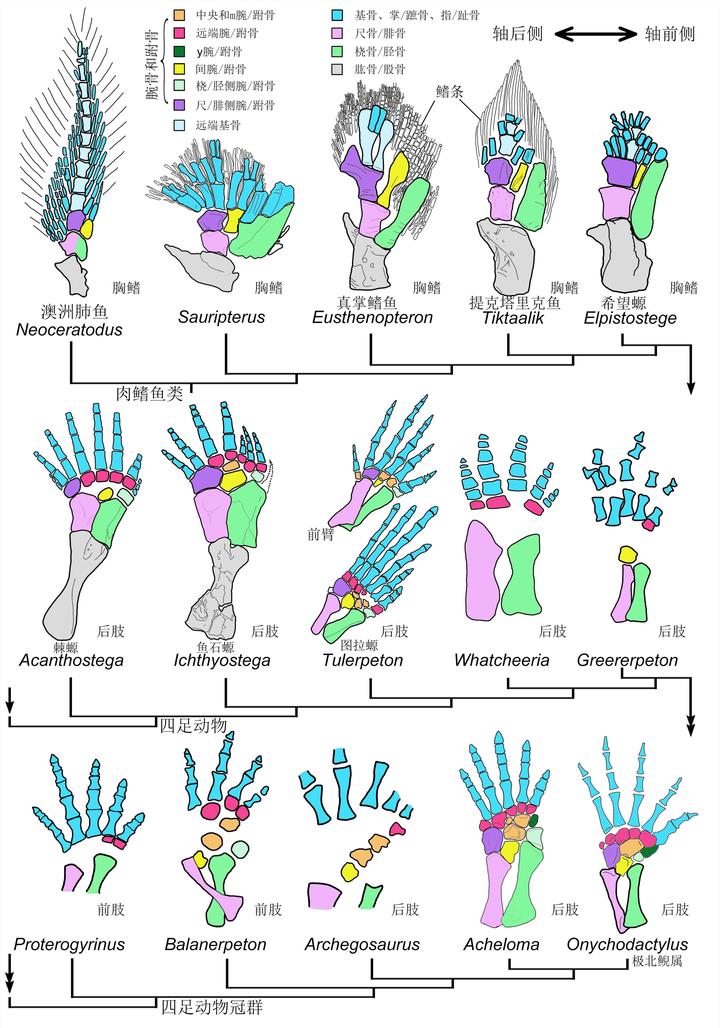

其实早期生物学家也这么想,但却被后来的研究打了脸[2][3][4]。

组成鳍条的膜骨,本质是一种结缔组织,与软骨内成骨的指 / 趾骨并非同源结构。

所以,指 / 趾头不可能由鳍条发育而来,而是来源于鳍条基部的软骨内成骨。也就是鳍条和肩带 / 腰带间连接的很小一部分,看起来的确很不起眼。站在 4 亿年前来看,谁能想到这么小小的一部分,在未来能够演化到足足可以占到整个体重的 50%呢?

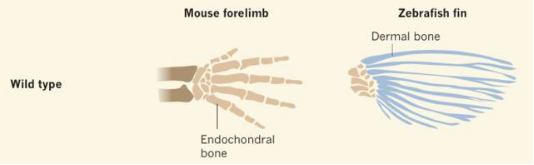

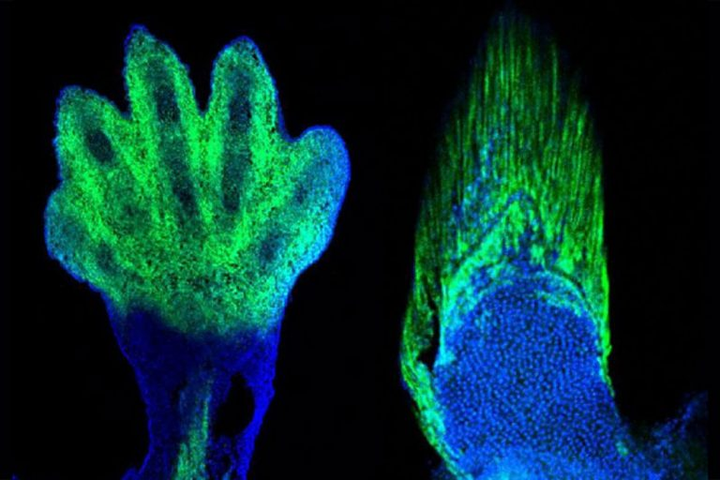

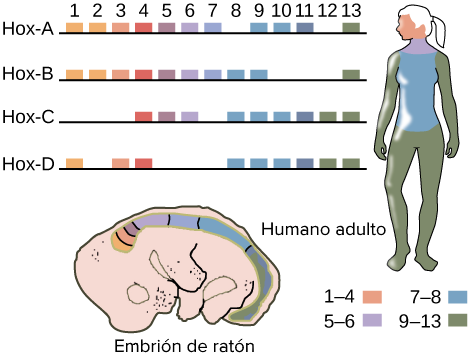

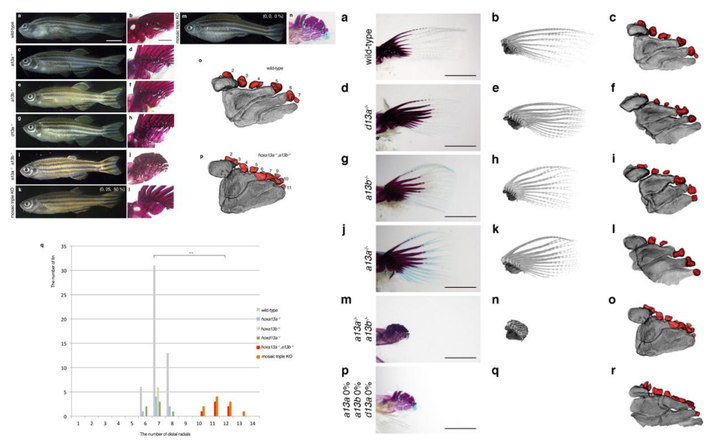

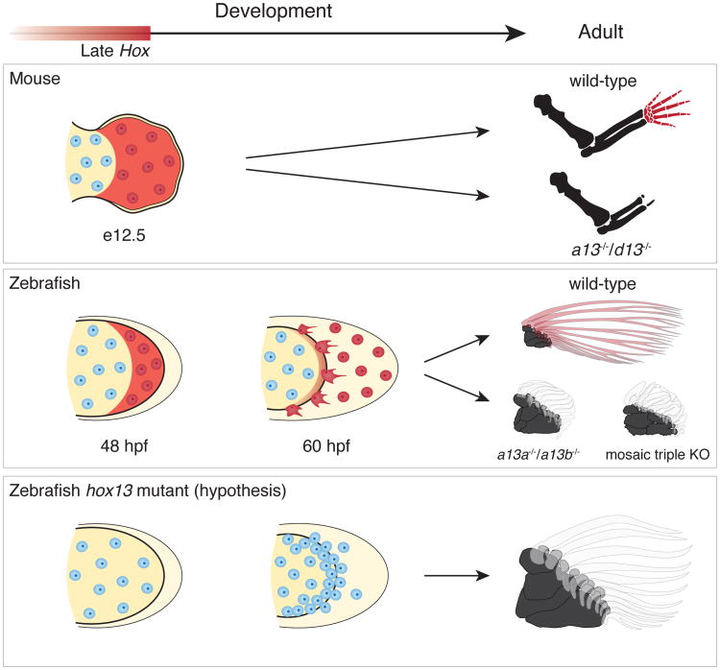

软骨内成骨是否发展出指 / 趾头,由 Hox13 基因家族所控制。

2016 年发表于《nature》的研究发现,如果敲除斑马鱼的相关基因(hoxa13a、hoxa13b、hoxd13a),它们的鳍条就会发育得非常短。甚至随着鳍条缩短,基部会出现了更多的软骨内成骨,这和组成指头的骨骼是相同的类型。相反,如果敲除小鼠的相关基因(Hoxa13、Hoxd13),它们便无法发育出手部结构。

从这个实验我们可以推测,在肉鳍鱼演化的过程,大概率正是通过关闭 / 开启相关的 Hox13 基因,来指导完成从鳍条发育到指骨发育的转变。时至今天,偶尔出现多指症的人类,正是与 HOX13 相关基因的突变有关[5]。

演化本身就是一场修修补补,遵守最大化利用原则。

4.19 亿年前,梦幻鬼鱼鱼鳍基部的那一点点软骨内成骨基质,经过 3000 万年的时间,逐渐发展出拥有四肢骨、腕骨的一大类肉鳍鱼,以 3.9 亿年前的真掌鳍鱼[6](Eusthenopteron)为代表,它们已经开始朝着陆地进军。

然而,它们最终以失败惨淡收场。

除了四肢还不够强壮外,它们失败有一个重要的原因,就是没有演化出指 / 趾骨。

又过了 1000 万年,3.8 亿年前的潘氏鱼[7](Panderichthys)总结失败的教训,发展出骨化程度很高的肱骨、尺骨以及桡骨,尤其是肱骨,比同时期的其他任何鱼都要长。再加上拥有强壮的肩胛骨和骨盆带,它们可以在浅滩上进行足够长距离的爬行。

为了适应浅滩爬行,不知经历过多少次匍匐前行,它们终于发展出了趾骨。

虽然最开始,指 / 趾骨更像是一些散碎的骨头,但通过指 / 趾骨支撑出更大的面积,不仅让它们在浅滩爬行更有力量,还可以通过蹼相连,同时保持优秀的游泳能力。

然而生物演化最忌讳的就是中间生态位,高不成低不就,潘氏鱼最终也抱憾而终。不过与它们亲缘关系较近的一支却越挫越勇,不断改造指 / 趾骨,先后发展出提塔利克鱼(Tiktaalik)、希望螈(Elpistostege),并最终在 3.65 亿年前左右,演化出了具有典型指 / 趾骨的棘螈(Acanthostega)、鱼石螈(Ichthyostega),以及图拉螈(Tulerpeton)[8][9]。

棘螈足足有着 8 跟指 / 趾骨,不过以中间六根为主。鱼石螈则丢失了一根,为 7 跟指 / 趾骨。到图拉螈时,则已经只剩下 6 根指 / 趾骨。

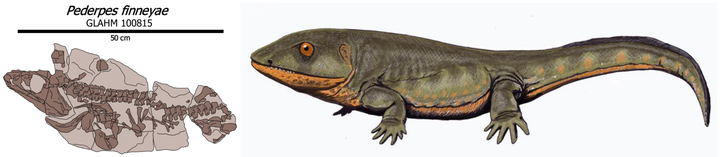

时间到了 3.48 亿年前,出现了一种代表生物——彼得普斯螈(Pederpes)[10]。

后趾 5 跟,前趾 6 跟,被认为是功能上的五趾动物。

从此以后,早期四足动物逐渐从多指型,发展为典型的五指型。

不过早期四足动物的五指型可能并不是单起源,而是多起源的。

现今的所有四足动物,都是由其中一支五指型发展而来的。

其它所有指型,全都在四足动物登陆后不久,全部灭绝了。

在水环境中,鱼类前进,主要面对水的阻力,优化身体的流体力学结构就可以了。但在登陆后,它们的身体和四肢,必须前所未有地抵抗重力。因此,无论四肢、掌骨、还是趾骨,都随着陆地爬行产生的应力,发生全新的适应性变化。

在重力下,它们腕骨(前肢)和跗骨(后肢),发生了轴向前折。身体重量全部施加在腕骨和跗骨位置,造成骨骼发生重新排列。

手掌内部和外部两块小骨的内缩,使得指骨附着面积减少,最终造成了边缘指 / 趾骨的退化,手指数目自然便逐渐减少。

除了手指减少的第一演化压力,来自腕部的力量支撑需要外,更少的指骨也可以避免过多手指间不必要的竞争,可使手掌上附着的肌肉更加集中,使得双手变得更加灵活有力。因此,四足动物登陆后不久,便逐渐掌握了抓握和攀援能力,从而可以迅速辐射发展到各界各地复杂的生态位中去,遍及山川湖泊。

你可能会有疑问,那为什么手指没有减少到 4 根以下,而是保持在 5 根的数目呢?

主要原因在于早期四足动物大多都是两栖动物,它们同时还有着游泳需求。很明显 5 根手指相起比更少的手指,可以支撑起更大的面积,从而有利于游泳。另外, 它们的骨骼的强度较低,支撑身体的指骨也不能太少。

虽然五根手指是四足动物比较原始的特征,但却具有朝着各个方向发展的非凡潜力。

生物演化的魅力在于,原始并不等于失败。失败的唯一标准,是被大自然从地球生态中彻底抹除。

随着脊椎动物向大陆全面征程,原始的五指 / 趾,终将随着一次次王朝兴衰,发生全新的惊人变化。

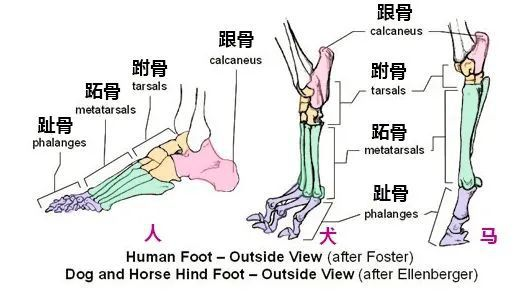

陆生脊椎动物行进的方式主要分成跖行、趾行,以及蹄行。

最早的四足动物全部都是跖行,至少长达 1 亿年的时间,步态都没有发生巨大的变化。最主要原因在于它们基本都是冷血动物,新陈代谢能力有限,它们要么奔跑速度不够快,要么不能长时间持续奔跑。

时间到了 2.5 亿年前的二叠纪末期,随着中温动物乃至恒温动物的出现,动物的活动能力增加。不仅速度慢的植食动物会被吃掉,速度慢的掠食者也会被饿死。

有跑步经验的人应该知道,高速奔跑时,抬起脚后跟,脚趾抓地,接近趾行的状态,能奔跑得更快。随着速度演化越来越内卷,不能保持高速步态的动物灭绝,最终活下来的步态发生了彻底改变,成了完全的趾行动物。一开始的趾行动物,也都全部具有五根指 / 趾头。

不过指 / 趾头越多,意味着力量更加的分散,对奔跑速度也越有影像。

因此,随着速度需求的增强,指 / 趾头就会具有退化趋势。不过对于有着抓握和攀爬需求的动物来说,又具有反向的演化压力来对抗趾头的减少。

例如,今天的猫科动物,前爪还具有抓握和攀爬需求,因此保留了五爪。后肢抓握需求降低,更加倾向于奔跑,因此只有四趾。

不过最早出现趾头减少的动物,并不是哺乳动物,而是恐龙。

二叠纪末期大灭绝事件之后,随着合弓纲动物的衰退,主龙类崛起。从 2.3 亿年前的三叠纪晚期开始,恐龙足足统治了地球一亿多年,它们内部也是风起云涌,王朝更替,期间不同分支发生了不同步态的变化。除了牢牢占据巨型生态位的原始分化类群——蜥脚类是五趾外,后来的类群或多或少都经历了高度的进化竞争,大多数恐龙都退化了脚趾,成了四趾动物,也有的成了三趾动物,甚至有的只有两趾,以恐爪龙为代表。

当然由于中晚期恐龙前肢需求大大降低,严重退化,甚至出现了一根手指的单指临河爪龙。

指 / 趾头的变化,体现了一个物种的生存竞争压力。它们不同形态的指 / 趾形,折射出的是它们曾经的辉煌。今天的鸟类依旧存在不同的趾形,同样与奔跑、抓握等不同生境需求息息相关。

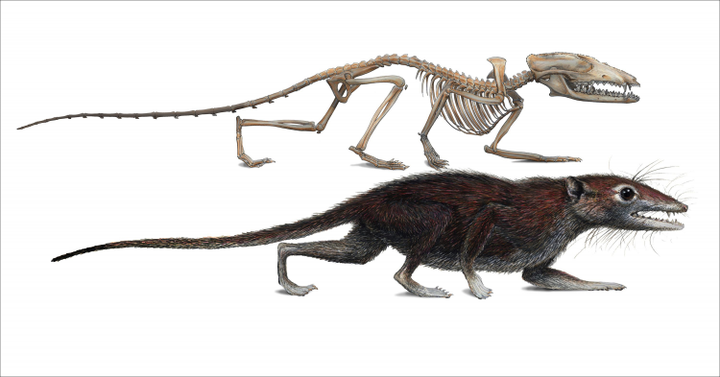

我们的祖先,合弓纲这一支,经历二叠纪末期的大灭绝,三叠纪的大干旱的,最终只有一些小型动物演化成了哺乳动物。为了躲避恐龙的锋芒,它们钻进丛林里成为夜行动物,才博得了一线生机。

生态位的长期稳定,也使得它们的演化异常缓慢。

最早的哺乳形态类动物出现于 2.25 亿年前,以隐王兽为代表,几乎和恐龙同时出现。然而一直经历了近 6000 万年的时间,到 1.6 亿年前,它们才发展出了最早的胎生真兽类动物——中华侏罗兽。而真兽则在接下来长达近 1 亿年的时间里,无论体型还是生态位都没有发生多大的变化。

在夜行丛林生态位上,我们祖先不仅有攀爬的需求,挖洞的需求,也有捕捉昆虫的需求,采摘果实需求,这些都我们的双手一直保持着保守的原始特征——五指状态。

6500 万年前,恐龙灭绝后,整片大陆再次留下巨大的生态位真空。

不同的哺乳动物适应不同的生态位,再次发生了一场场特殊的进化竞争,四肢再次发生了巨大的变化。尤其以有蹄类这一支最为显著,不仅演化成了今天偶蹄目和奇蹄目,一支甚至索性再次下海,演化出了鲸类,完全退化了后肢。

然而,我们祖先灵长类这一支,任它几经沧海桑田,承担多少兴衰荣辱,终究没有选择退化五指,而是爬上树梢,不断强化手指的抓握能力和灵活性,随后又走出丛林,不断锤炼我们的双手。使它成为地球上最强的攻击性器官,最终缔造了属于我们自己的辉煌。

当然,这又是下一个故事了。从某种意义上来说,正是我们祖先把原始的五指特征坚守了 3.5 亿年的时间,才让我们今天有机会创造出人类王朝。

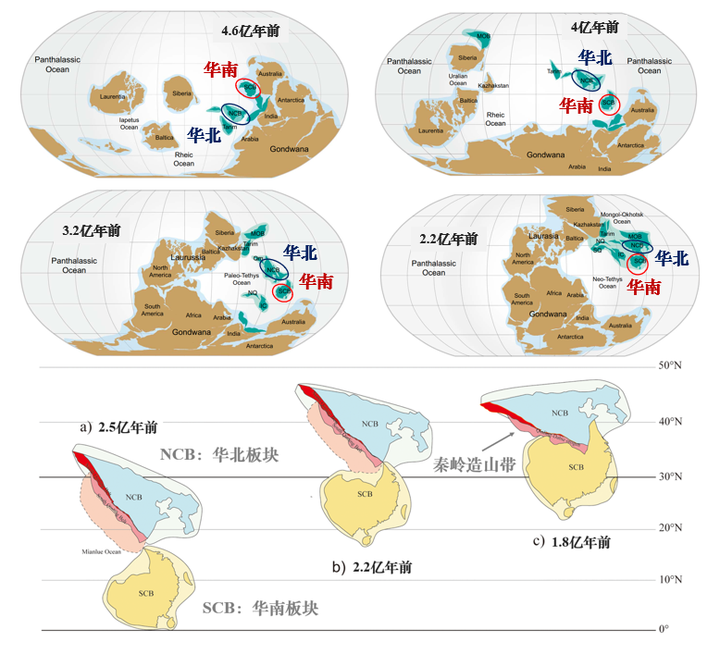

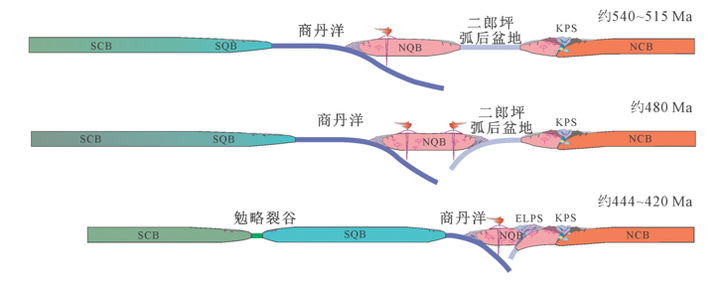

十几亿年前,构成中国大陆最主要的两大板块——华北板块和华南板块,从南半球出发,在拼贴的过程中不断向北漂移。

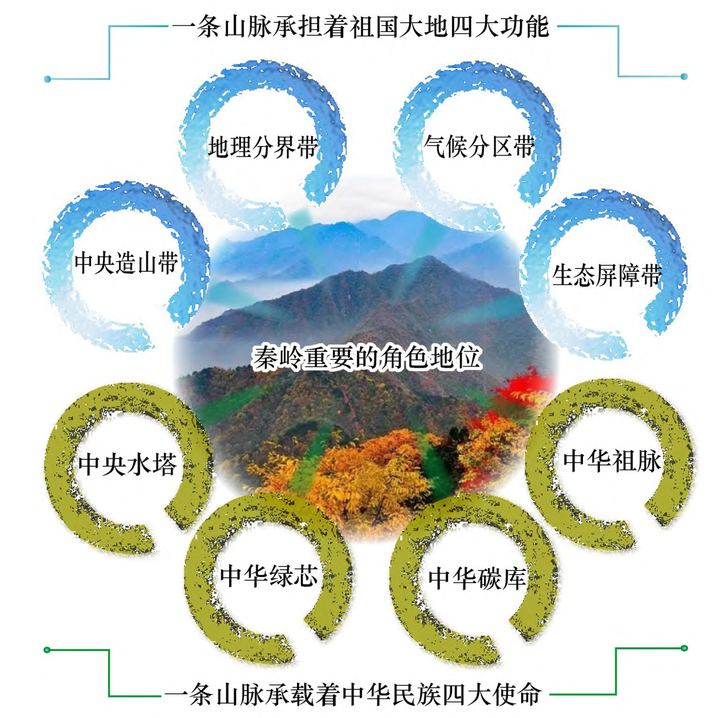

最终,它们鬼使神差地在北纬 30°附近放缓了北上的脚步,这是孕育众多古老文明的神秘纬度,这里光照充足、雨水充沛、温度适宜,最适合文明发展,这便有了秦岭。

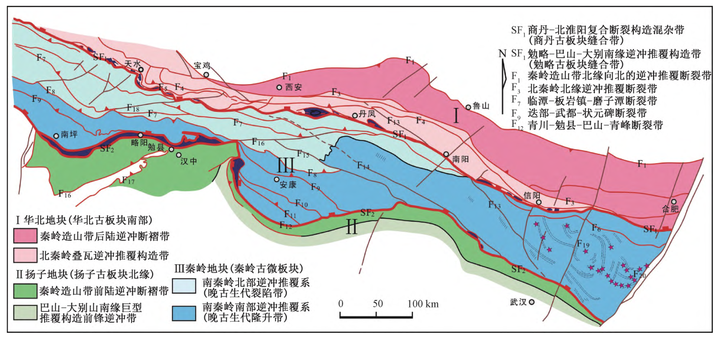

秦岭造山带东西延伸一千余公里,大致位于中国大陆中部北纬 30°-34.5°之间,东接大别山,西连祁连山、昆仑山,共同构成了中国大陆的中央山系。

广义上的秦岭,包括青海省共和盆地以东至河南省南阳盆地以西的区段,是一条分割中国南北的地质、地理、生态、气候乃至人文分界线,持续影响着中华文明的诞生、延续和发展。

1. 南山之寿

关于秦岭山脉的记载,最早出现在《尚书·禹贡》和《山海经》等古籍中,但它的早期称呼是「南山」「中南」「终南」等。甚至到了秦、西汉时期,秦岭的多数名称依然是「南山」。

据考证,秦岭之名,最早典出东汉班固的《两都赋》:

于是睎秦岭睋北阜。

中华文化中,有许多关于南山的意象,也大多指秦岭。

人们常用「福如东海,寿比南山」作为祝寿词,这里的「南山」,通常指终南山,也就是秦岭山脉。

《诗经·小雅·天保》:

如南山之寿,不骞不崩。

古人理解的「南山之寿」,是对山中岩石坚固恒久、不崩不朽的敬畏,是文学化的表述,寓意寿命像秦岭那样长久。

殊不知,这里却有一个意外的巧合。

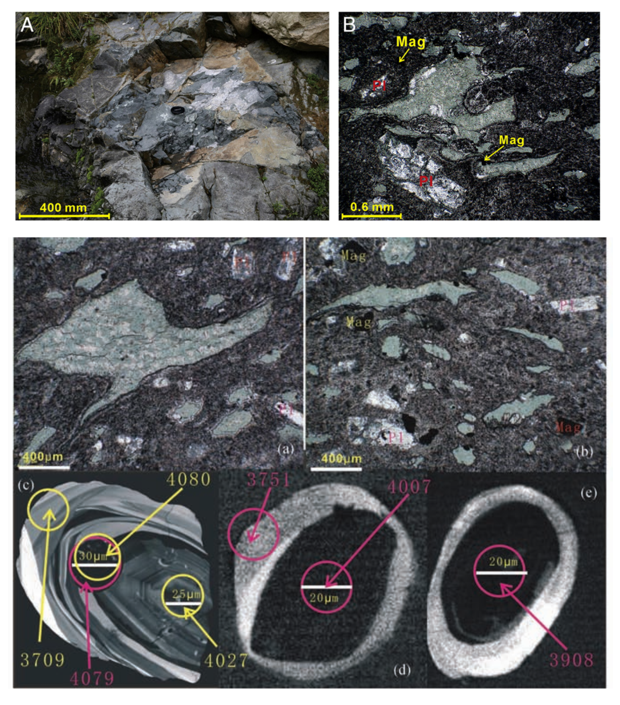

在秦岭造山带的西段,两当县桑园村南侧的河谷中,潺潺流水日夜护绕着一套大约 5 亿年前的火山沉积岩。地质学者们在这些岩层中发现了几颗古老的碎屑锆石,地质年代学测试的结果是距今约 41-39 亿年,它们是中国最古老的矿物,形成于地球诞生之初的几亿年内。

所谓「南山之寿」,名副其实。

这些古老矿物的年龄,反映了秦岭漫长而复杂的地质演化历史,但它们并不能代表秦岭的形成时代。秦岭造山带的形成,伴随着数亿年前的大洋消亡和大陆碰撞造山。

现如今,我们仍然能够在秦岭深处的乱石丛中找到些许蛛丝马迹。

悠悠南山,还有很多秘密等待我们去发掘。

2. 陆地寻洋

在陕西省丹凤县城东南 30 多公里的 312 国道南侧,是曾经被誉为「秦之四塞」之一的武关遗址。

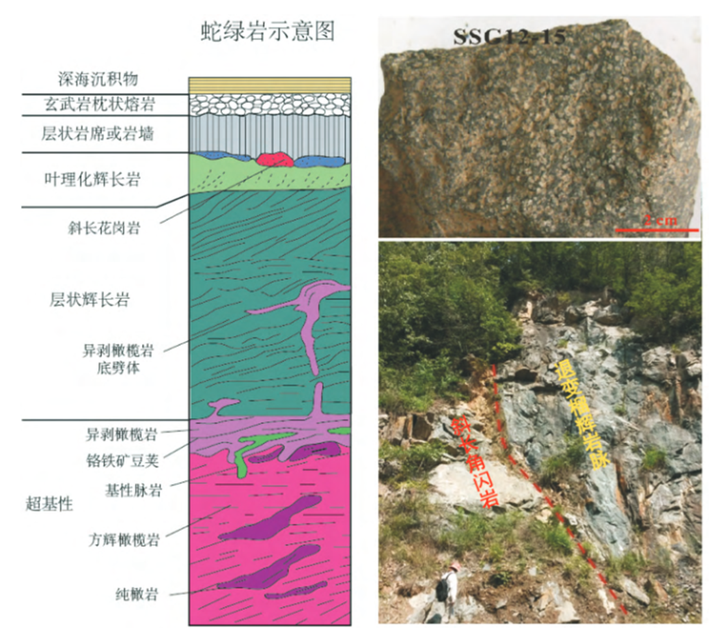

这里是秦岭古道之一的「商於古道」,曾是唐长安城的东南大道,连接关中平原与江汉平原。武关遗址的不远处,是商丹洋遗址。沿着商於古道两侧的沟壑之中,零星地散布有许多大大小小的灰黑色岩石碎块,它们来自 5 亿年前,是古大洋的岩石圈残片。

现如今秦岭山脉的南北两侧,分属两个不同的地质构造单元:华北板块和华南板块(扬子板块)。

距今 8-5 亿年间,华北与华南板块之间曾存在一个古大洋,是原特提斯洋的一部分,也称商丹洋。

大约 5 亿年以来,商丹洋盆开始向华北陆块之下俯冲,大洋逐渐闭合,转变为半深海、浅海。如今丹水以南的商山地区(流岭),还保留有大量记录海水由深变浅的沉积岩。

距今约 3.6 亿年前,商丹洋基本闭合,北秦岭逐渐形成。商丹洋岩石圈的残片,至今仍保留在商丹到丹凤一带沟壑之中,向西可以断续追溯到武山、太白等地区。

在商丹洋闭合的同时,南侧沿略阳、勉县、安康一带形成了新的裂谷,一条新的大洋——古特提斯洋(勉略洋)逐渐打开,随后发展为成熟的洋盆。

直到大约 2 亿年前,勉略洋盆关闭,秦岭古洋彻底消失。曾经碧波万里、绵延数亿年的古秦岭洋,如今只有少许岩石碎片,残存在秦岭山脉的荒丘野草之中。

至此,经历大约 3 亿年的持续演化,华南和华北板块完全碰撞造山,秦岭造山带形成。

此次造山作用可能是秦岭造山带历史上规模最大的一次造山活动,中国大陆的主体基本成型,此后海水从中国东部逐渐退出,中国主体开始进入陆地演化阶段。

漫漫商於道,滚滚丹江水。许多唐朝诗人在此留下怀古诗篇,可惜他们无从得知,眼前的商山曾经历了何等沧海桑田之变。

这是一场时空大折叠,数亿年的地质历史,与几千年的人类文明,在一条狭窄的古道中相遇。

3. 天下大阻

东汉文学家和史学家班固,在《汉书·东方朔列传》中如此形容秦岭:

夫南山,天下之阻也。

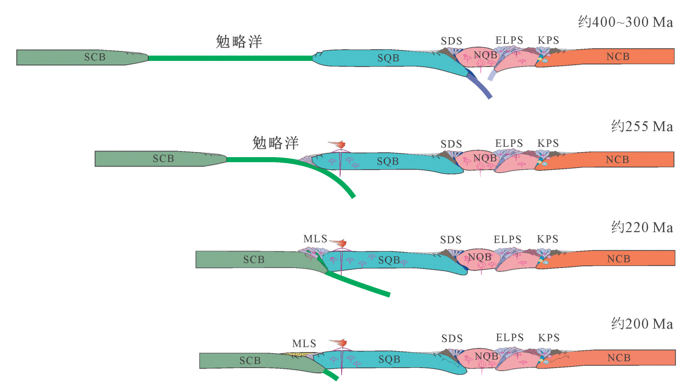

我们如今看到的秦岭山脉,是南北屏障、天下大阻,但与上述的秦岭造山带是不同的概念。

造山带是地质学名词,通常伴随着大洋的闭合与地块的拼合;

山脉是地理学名词,是指大陆内部沿一定方向延伸的山岭, 以高耸狭长的地貌为特征。

秦岭造山带形成于两亿年前,但在随后的亿万年里,饱经风霜雨雪的磨砺和地球深部的动力学作用,逐渐伸展垮塌,剥蚀殆尽。

甚至还形成了众多的沼泽和湖泊,当时整个地球的气候环境比较湿热,盆地内茂密的森林经埋藏后,形成了秦岭主要的煤炭资源,如今陕西勉县、甘肃陇南等地的煤矿大多来源于此。

到了白垩纪晚期,秦岭总体表现为丘陵地貌,河谷纵横,许多大型的山间盆地成为了爬行动物的乐园。例如,如今世界著名的西峡恐龙蛋化石产地,见证了恐龙等大型爬行动物最后的辉煌。

那么,现今的秦岭山脉是如何成为「天下大阻」的呢?

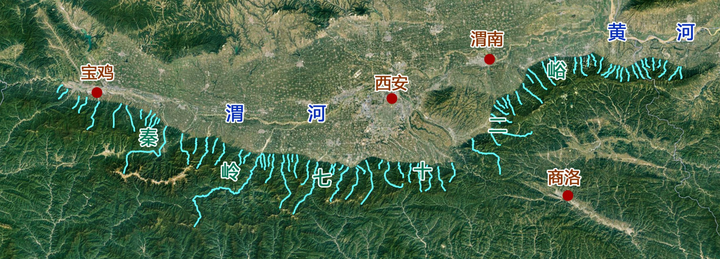

从卫星图上俯瞰,在秦岭北麓的群山和关中平原之间,有一条非常清晰的界限——秦岭北缘断裂。

公元 1556 年 1 月的一个午夜,秦岭北麓的华州地区,突发 8.0 级强烈地震。

此时正值严冬,地震造成的房屋垮塌,以及严寒、饥饿和瘟疫等震后次生灾害造成了约 83 万人伤亡,伤亡人数之多,为古今中外罕见。

秦岭北缘断裂,便是这次大地震的发震断裂。

数千万年来,正是这样无数次大大小小地震活动的积累,北秦岭的山地愈渐抬高,渭河谷地越陷越深。在六千多万年的时间里,渭河谷地积累超过七千米后的沉积物,逐渐发展成为沃野千里的关中平原。

而北秦岭隆起的岩石屏障,在雨雪风霜的雕琢之下,形成一众山峰和山脊,包括太白山、终南山和华山等诸多名山。

6500 万年前,远渡重洋的印度次大陆与欧亚大陆拼合,造成大陆的增厚与隆升,逐渐形成了世界屋脊青藏高原。其碰撞的余威波及到了秦岭,原本夷平殆尽的秦岭造山带得以重振雄风,形成了今天我们看到的雄伟峻峭的秦岭山脉。

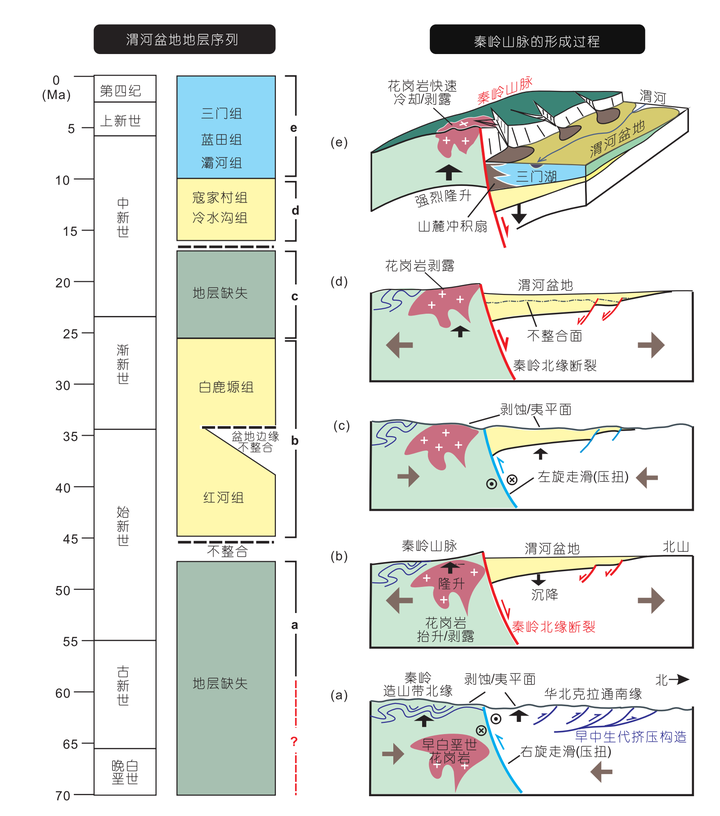

4. 云横秦岭

冬日来临,秦岭北麓的关中地区天寒地冻,朔风凛冽,人们生起火炉,窝在热炕上期待早日熬过严冬;而在秦岭南麓,与关中地区仅一山之隔的汉中盆地,却依然青山绿水,春意融融,人们忙碌着播种和捕鱼。

寒流常常可以把霜冻带到南岭以南,却无法踏足远离北回归线近一千公里的四川盆地。

这一切由秦岭山脉主导,其原因有三:

一是秦岭的位置特殊,正好处于东亚季风的必经之路上。

夏季,高大的秦岭可以拦截来自南方富含水汽的夏季风;

冬季,山体可以有效地阻挡北方冷空气的南下。

二是海拔高,大气中约 85%的水汽都集中在 3000 米以下,秦岭的普遍海拔高度介于 2000-3000 米之间,这便迫使水汽爬坡上升,遇到冷空气凝结,在秦岭南侧化作满天云雨,形成了「云横秦岭」的景观。

三是特殊的地形,秦岭北坡较陡,南坡较缓,主脊偏北。

当冷空气入侵秦岭山区,其北麓高耸陡峭的崖壁紧邻渭河河谷,对冷空气的入侵起到阻滞作用。

即使冷空气翻越秦岭,南麓的下坡风下沉增温,抑制了冷空气入侵河谷,进而阻挡冷空气翻越秦岭山脉。

因此,平均海拔 2000 米左右的秦岭雄踞我国中段,挡住了南方暖湿气流的北上,也阻断了北方干燥气流的南下,使得秦岭山地南北气候差异明显:

北坡属于干燥寒冷的暖温带季风半湿润气候区,广泛分布暖温带落叶阔叶林;

南坡为温暖潮湿的北亚热带季风湿润气候区,分布着北亚热带常绿阔叶 - 落叶阔叶混交林。

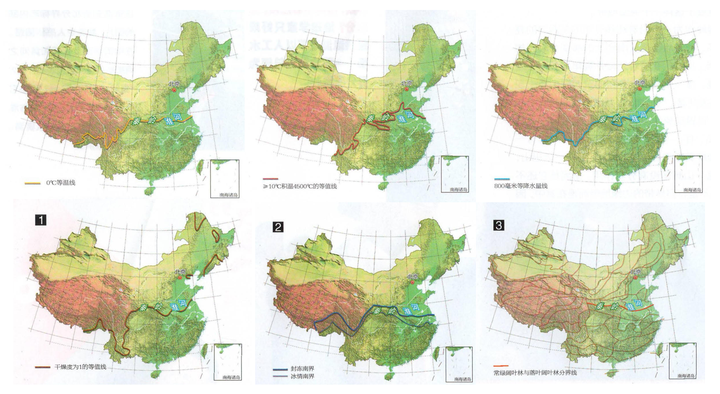

秦岭也成为了我国重要的气候分界线:

1 月 0℃平均等温线和多年 800mm 平均等降水量线。

在这两个重要气候指标影响下进一步扩展为:

我国南北方的分界线、暖温带与亚热带的分界线、水田与旱地的界线、冬季河流结冰与不结冰界线等。

例如,秦岭南麓下的汉中盆地,便是有名的「大西北之小江南」,盛产水稻、柑橘等农作物,而北麓则主产小麦、苹果、梨等作物。

古人赞秦岭,唯此有「马头观桃花,马尾扫风雪」之景致。

5. 泽被天下

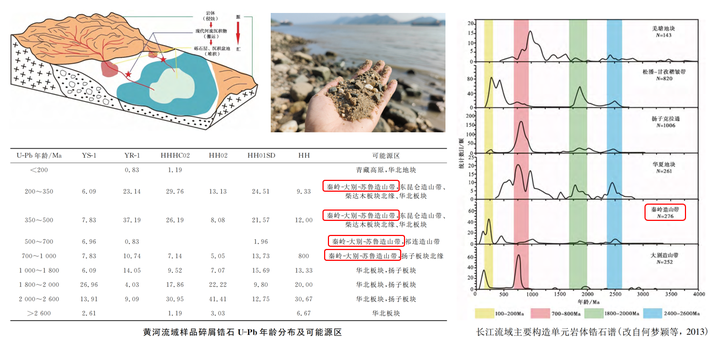

如果你在长江口随意抓一把沙子,里面多半会含有大量来自秦岭的砂砾,它们可能形成于 20 亿年前、10 亿年前、2 亿年前……

同样,在黄河三角洲,在关中平原,在四川盆地,在华北平原,在江汉平原……,无论是深埋地下的历史尘埃,还是河流冲积形成的新鲜泥土,都会有大量来自秦岭山脉的营养物质。

秦岭是长江和黄河的分水岭,是它们奔流入海的重要补给站。

秦岭以北属于黄河流域,发源于甘肃省渭源县的渭河,是黄河的第一大支流;

秦岭以南属于长江水系,发源于秦岭的汉江和嘉陵江是长江最大的两条支流。

秦岭山脉独特的地质、地貌和气候条件,形成了河网密布、径流量大、地下水资源丰富、深切河谷、多级阶地等水文特征,也造就了秦岭中央水塔的地位。

漫长而复杂的造山历史,导致秦岭造山带的岩石非常破碎,形成了大量的断裂带,成为了河流聚集的通道。高大的山体,阻隔了水汽,充沛的降水形成了密集的水网。

在秦岭北麓,崖壁陡峭,深谷众多,河流沿峡谷山口流出,汇入关中平原,并排而立,好似群龙吐珠。据清朝毛凤枝编著的《陕西南山谷口考》统计,仅在陕西境内,东起潼关,西至宝鸡,秦岭北坡共计约有 150 多个峪口。

其中较为知名的就有 70 多处,人们将其统称为:秦岭七十二峪。

当然,最有名的要数流经长安的八条河流,分别是:渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞。

所谓:「八川分流绕长安,秦中自古帝王都」,密集的水网和湿地庇护了灿烂的远古文化和辉煌的古代文明。

地质构造演化造就了秦岭两侧及内部众多的盆地。

例如秦岭北侧的关中平原,是地下水良好的储存场所,丰富的地下水资源主要分布在渭河及其较大的河谷阶地上和山前洪积扇地带,使这里成为了中国古人类和古文化的重要发祥地之一。

在距今大约 100 多万年前的旧石器时代,秦岭北麓的王顺山下,灞河边上,蓝田人在此繁衍生息。距今大约 6000 年前,也是秦岭北麓的浐河两岸,有母系氏族部落生活的半坡人。

此后,还有许多古人类在土地肥沃、河流纵横的关中平原留下足迹,聚合交融。

再后来,沿着关中平原向东,延展出由洛河及其支流伊河形成的洛阳平原。如此拉开了一条华夏文明中轴线,在这条中轴线上先后创建了周秦汉唐等十三个王朝。

恰如考古学家苏秉琦先生所说,从宝鸡一直延伸到伊洛之间的八百里秦川是中华文明起源最主要的区域,多元却又统一的中华文化基本就是沿着秦岭北麓展开。

此外,众多纵横交错的江河,遇上快速抬升的山脉,形成了许多深切河谷——峡谷。

由于河流的存在,北方的冷空气,少量可以沿河谷南下,进入丹江、汉水谷地。最明显的证据是陕南黄土。数百万年前,来自西北的冬季风携带了大量中亚的风沙,在秦岭以北和太行山以西沉降,形成黄土高原。

其中一部分沿着秦岭的峡谷南下,堆积在河谷两侧。

水源和肥沃的土壤吸引了早期人类的来此聚集,也被现代居民开发成梯田。

同时,这些峡谷构建起许多极其多变、复杂的山地环境,进而产生了许多风格迥异的栖息地,为许多动植物提供了庇护场所。

6. 万类霜天

珍贵而又丰富多样的野生动植物资源,让秦岭成为一个闻名世界的天然物种基因宝库。

动物学家把世界分为六大地理区,中国占了其中个:东洋区和古北区。

秦岭正位于这两个大区的交界处,既有北方物种,也有南方物种,两种截然不同的生物环境在秦岭融合。

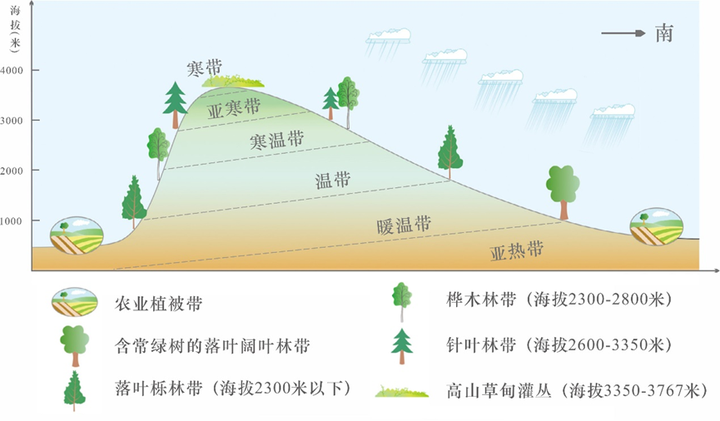

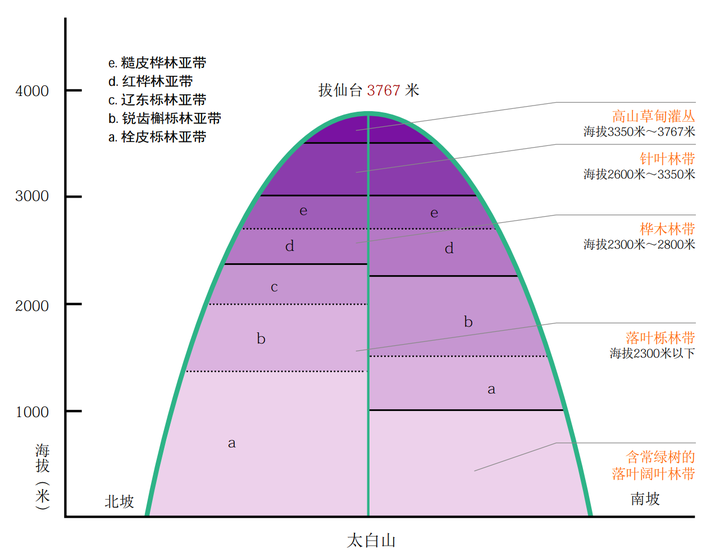

而秦岭山脉本身,从下往上,又可以分为亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带、寒带六个气候带。独特的气候带造就了十分明显的植被垂直带谱,自下而上依次为(常绿)落叶阔叶林带、落叶栎林带、桦木林带、针叶林带、亚高山灌木丛草甸带五个植被带谱。

秦岭将地球上数千公里甚至更大范围内相似的水平气候带、植被带、动物带,依次排布在海拔 740 米至 3767 米的狭窄山地内,塑造出中国东部垂直分带性最完整的山地森林。

这意味着,当气候发生轻微变化时,生存在这里的动植物只需要爬升或下降数百米,便能够重新找到适合生存的环境。于是,很多古老的动植物幸存了下来。

例如:珙桐、红豆杉、细鳞鲑等,它们是生活在秦岭的活化石。

朱鹮被誉为「东方宝石」,曾一度被认为已经灭绝。

直到上世纪 80 年代,人们在秦岭南麓的洋县发现了 7 只野生朱鹮种群。经过 32 年的保护和繁育工作,其数量已经增长到数千余只,是人类拯救濒危物种史上最成功的范例之一。与朱鹮被一同誉为「秦岭四宝」的还有金丝猴、羚牛和大熊猫,它们曾经活跃在青藏高原的东南山地。

秦岭山脉将青藏高原延展到中国东部平原,很多动植物可以将绵延不绝的山地森林作为扩散的廊道,造就了区域高度的生物多样性。

秦岭延续了西部山地,为动植物提供了繁衍的走廊,同时也是绵延中华文明的走廊。

古代先民的生产生活高度依赖自然条件,气候变化常常成为影响王朝兴衰的重要因素。

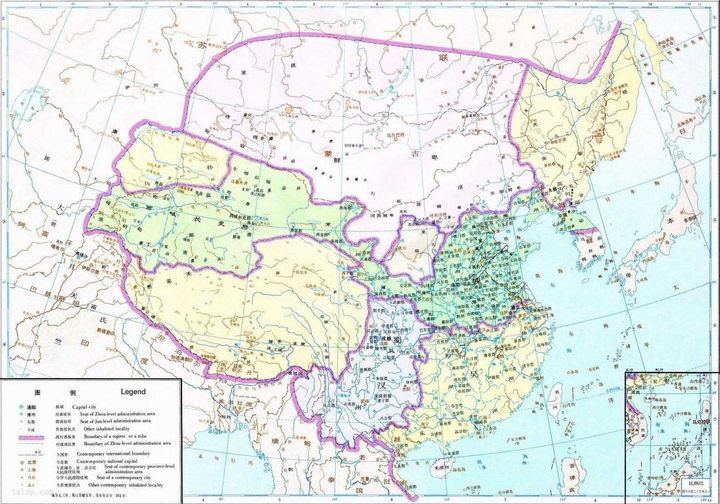

气候主要通过影响社会生产活动,继而影响王朝的政治命运。从公刘迁豳到古公亶父迁岐,再到文王迁程、迁丰,周人从西秦岭一步步向关中盆地迁播,以应对气候和环境变化引发的内忧外患。

秦岭及其辐射地区多样化的自然环境,为华夏文明的发展延续提供的容错空间。

7. 和合南北

秦岭的莽莽群山,创造多元与差异,放慢了同化与兼并的脚步。

南北分裂或整合统一是中国历史的常态,和则天下一统,分则以秦岭为界,割据南北。

中国历史进程围绕南北疆域展开,结合游牧与农耕两种生产与生活方式,形成南北意识,在此意识引导下随着政治格局变化出现南北政权和文化性格特色,体现在生活习惯、哲学、宗教、艺术、文学流派等方方面面。

例如北方的「苍凉、厚重、奔放、帝王将相」与南方「多彩、细腻、温婉、才子佳人」形成鲜明对照。又如梁启超在《中国地理大势论》中所说:

长城饮马,河梁携手,北人之气概也。江南草长洞庭始波,情怀也。散文之长江大河一泻千里者,北人为优。骈文之镂云刻月善移我情者,南人为优。

秦岭虽阻隔南北,文化存在南北差别,但自古以来始终存在秦岭南北的文化交流与融合。

四通八达的水系和古道,使得文化缓慢交融。

秦岭山中诸多河流形成的天然河谷是沟通南北的重要通道,自西至东,陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、库谷道和武关道皆是沟通南北的著名古道。

以武关道(商於古道)为例,从丹江到汉江到长江,连接了关中平原与荆楚大地,也连接了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。穿越秦岭,秦陇文化、巴蜀文化、楚汉文化相互交织、相互影响,中华文明和传统才逐渐成型。

地球的深部动力控制地质构造,地质过程决定地形地貌,地形地貌影响气候环境,气候环境决定了人类生活方式,进而影响了文明的差异。

与其说秦岭是地理和人文的分界线,不如说是南北自然格局和文化接触的缓冲过渡地带。

秦岭分隔南北,造就南北自然环境和人文的差异,带来了多样化,又通过渭河与汉江等无数支流,将这些多样化和包容性散布到整个华夏大地,是当之无愧的中华「祖脉」。

【部分参考文献】

[1] 张国伟, 关于秦岭造山带, 2019

[2] 孟庆任, 秦岭的由来, 2017

[3] 王根宝, 秦岭简史, 2020

[4] 张会心, 秦岭的文化基因, 2023

[5] 董云鹏, 秦岭隆升过程及其如何控制气候环境, 2022

[6] 董云鹏, 中国中央造山系原 - 古特提斯多阶段复合造山过程, 2022

[7] 张百平, 中国南北过渡带研究的十大科学问题, 2019

[8] 单之蔷, 南北分界线上的迷雾, 2009

[9] 刘胤汉, 秦岭水文地理, 1983

[10] 彭建兵, 秦岭生态地质环境系统研究关键思考, 2023

[11] 郑智,秦岭两栖、爬行动物物种多样性海拔分布格局及其解释, 2014

[12] 张改课, 陕西旧石器时代考古的百年探索与成就, 2024

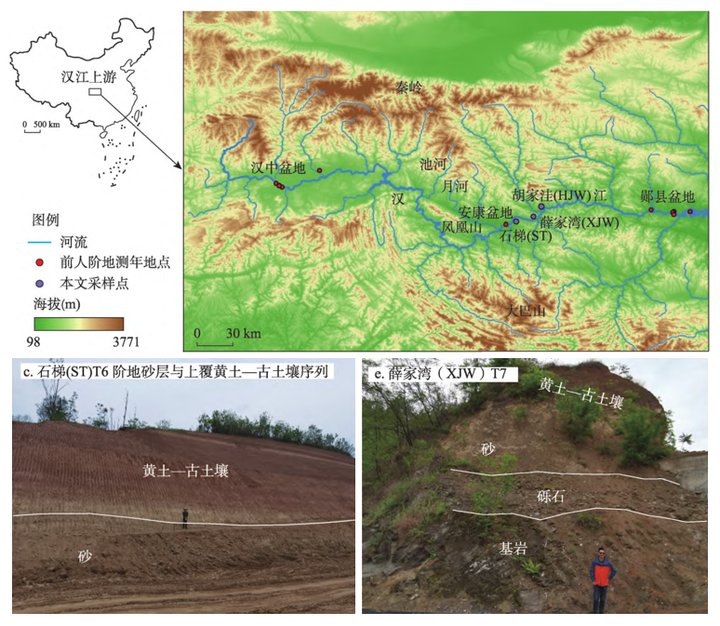

[13] 张丹枫, 汉江上游早—中更新世河流地貌演化促进南秦岭山间盆地古人类扩散, 2023

[14] 王学群, 唐代诗歌与终南山, 2013

[15] 岳明, 秦岭植物垂直带谱完整复杂, 2015

[16] 李亚伟, 长江流域碎屑锆石 U-Pb 年龄物源示踪研究进展,2019

[17] 岳保静, 黄河流域现代沉积物碎屑锆石 U-Pb 年龄物源探讨, 2016

[18] 第五春荣, 北秦岭西段冥古宙锆石(4.1-3.9Ga)年代学新进展, 2010

[19] 张宏福, 造山带橄榄岩岩石学与构造过程:以松树沟橄榄岩为例, 2019

[20] Huang Baochun, Paleomagnetic constraints on the paleogeography of the East Asian blocks during Late Paleozoic and Early Mesozoic times, 2018

[21] Dong Yunpeng, Co-Evolution of the Cenozoic Tectonics, Geomorphology, Environment and Ecosystem in the Qinling Mountains and Adjacent Areas, Central China, 2022

[22] Zhao Jie, Paleomagnetic constraints of the Lower Triassic strata in South Qinling Belt: Evidence for a discrete terrane between the North and South China blocks, 2020

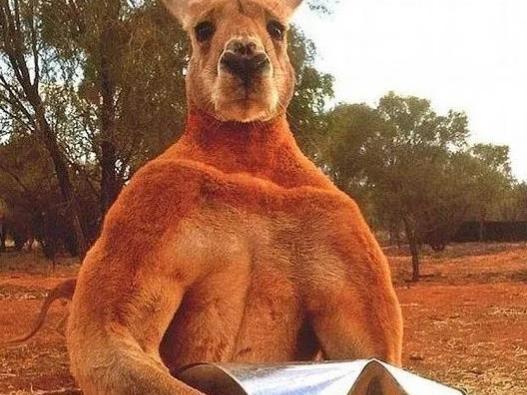

澳大利亚有一位“袋鼠猎人”,喜欢拿着棒球棒和袋鼠单挑,与他遭遇的袋鼠都会被他活活打死。然而,这个人不仅没有受到任何惩罚,还被视为英雄,简直不可思议。

而且他还立下誓言,自己的余生将在猎杀袋鼠中度过,并警告来澳大利亚的游客:如果在野外遭遇了袋鼠的袭击,装死是没有用的,只能硬碰硬。

关于袋鼠

袋鼠是食草性哺乳动物,主要分布于澳大利亚(并不是澳大利亚独有),以群居为主,族群最多可达上百只。不过袋鼠的种族主义十分严重,不能容忍族群加入外来人员,即便加入了,也会有雄袋鼠前来教训一番,直到新来的懂得“家规”后,才会正式成为新的族人。

袋鼠身体强壮,平均身高有 1.6 米,体重 80 公斤,虽然前肢短小,但是后肢强健,而且不会行走,只会跳跃,成年袋鼠最高可跳到 4 米,最远可跳 13 米,是弹跳能力最强的哺乳动物。袋鼠尾巴长满肌肉,就像一根钢鞭,是跳跃的平衡器,有时还可以作为第五条腿。

在澳大利亚,几乎每条公路上都有袋鼠的图案,这不是因为袋鼠的地位高,而是袋鼠的视力太差,又对灯光的十分感兴趣,所以经常会跑到公路上。因此常常在晚上引发交通事故,不过在澳大利亚撞死袋鼠,是不需要负责的。

说到这里,与人可能会问,袋鼠不是澳大利亚的国宝吗?为什么杀死袋鼠不用负责。

因为澳大利亚的袋鼠实在太多了,据统计,截止至 2020 年,澳大利亚的袋鼠的已经多达 6000 万,是其总人口的 2 倍多,尤其是在堪培拉,每平方公里就有 500 只袋鼠。而且澳大利亚的袋鼠繁殖能力也快的吓人,甚至有人打趣,在路上随便开车都能撞死一只。

然而,物以稀为贵,数量庞大的袋鼠,在全世界的“国宝圈”都是最底层的,比熊猫差的不是一点半点。更可怕的是,袋鼠的天敌袋狼、袋师都因澳大利亚人捕猎而灭绝了,使得袋鼠的数量完全无法控制。

而且袋鼠的食量非常大,不仅吃草,连草根都吃,使得草类的再生速度远远赶不上袋鼠啃食的速度,以致澳大利亚的生态被严重破坏,近年来土地沙漠化越来越棘手。

而随着食物的减少,袋鼠还把进食区扩大到了农民的庄园,嚣张的袋鼠直接拆掉围栏,大口大口的啃食着庄家,使澳大利亚的农业严重受损,农民的收成锐减。逼得澳大利亚政府亲自下令,要在全国范围内捕杀百万只袋鼠,还邀请全世界的游客前来品尝袋鼠肉。

数据显示,仅在 2016 年被捕杀的袋鼠就有 160 万,不过澳大利亚对袋鼠捕杀还是有规定的,重点就是快、准、狠,尽量不让袋鼠遭受痛苦。

袋鼠伤人的经典案例

提起澳大利亚,很多人会想起外形可爱,喜欢蹦蹦跳跳的袋鼠,给人一种很萌的感觉。然而,现实往往没有想象中那么美好,袋鼠是一种非常危险的存在,极富攻击性。在澳大利亚,几乎每天发生袋鼠袭击事件。

比如,在澳大利亚的莫里赛特公园,就发生了一起骇人听闻的大规模袋鼠袭击事件。莫里赛特公园是很有名的旅游区,本来这里的袋鼠十分温顺,很少发生袭击人类的事件,然而随着游客的增加,这里的宁静渐渐被打破了。

当地的一位老员工表示,这里每天都会来许多人,而且他们完全不遵守公园的规矩,总是买很多水果来投喂袋鼠,甚至还有人给袋鼠吃肯德基和麦当劳。正是这种行为,使得袋鼠越发肆无忌惮,而长期的投喂不仅使袋鼠失去觅食的动力,还激发了它们拦路抢食的气焰。

事情愈演愈烈,直到一次下暴雨,莫里赛特公园闭园一周。但这一周可把袋鼠们饿疯了,导致开园后,一大群袋鼠发疯似的冲向了游客,工作人员根本来不及阻拦,大批游客受伤,一位男孩的脑袋被缝了 12 针,还有一位妇女的肚子被封了 15 针,简直是触目惊心。

还有一位重伤的游客称,自己并没有投喂这些袋鼠,只是自己刚刚吃过肯德基,可能是身上的味道引起了袋鼠的注意。工作人员也说,袋鼠本来是吃草的,而游客带来的食物含有太多的糖分,以至于袋鼠发胖严重,性格也愈发暴躁。

不仅如此,袋鼠伤人事件还会发生在自己的家里。一名澳大利亚男子就差点在自家后院命丧袋鼠之手,该男子表示,当时自己正在后院浇花,不知怎的,一只体型庞大的袋鼠,突然串了出来,当时它非常的暴躁,而且看起来十分愤怒。

而自己只想打开后门放它出去,也不知道怎么就把袋鼠激怒了,朝着他发动猛烈的攻击,自己只能拿着水壶防御,短短几分钟,不仅水壶被打碎了,自己也身受重伤。

同样的事情还发生在一位遛狗的妇女身上,当时毫无防备的她直接被一头突然出现的袋鼠打翻在地,自己的狗狗直接扑上去要跟袋鼠拼命,结果被活活打死,自己则乘此机会快速逃走。到了医院后,臀部缝了 10 针,右腿缝了 20 针,还有两根肋骨骨折,十分凄惨。

还有一位来澳大利亚游玩的美国女士,她在旅游区看到两只正在打架的袋鼠,她充分发挥了美国人的“优良传统”,一脸正气的过去劝架,没想到刚靠近袋鼠的身边,就成了两头袋鼠一起的攻击目标,两只袋鼠轮番对她进行暴打,甚至两脚飞踹,直接把她踩翻在地,肆意践踏,最后她的头部、背部都遭到了严重的伤害。

不过,虽然袋鼠伤人事件每年都有很多起,但是死亡的案例几乎没有,不过袋鼠可真的不能算是一种可爱的动物。

那么,袋鼠为何要攻击人类呢?

1.人类踏入袋鼠的领地

袋鼠是一种领地意识极强的动物,喜欢在自己的领地摆出“我的地盘我做主”的姿态,绝不允许其他生物的侵犯。

然而,随着袋鼠数量的大规模增加,它们的领地逐渐与人类的生活区域重叠,自然而然就与人来发生了冲突。然而人类对这种情况却不知情,经常不小心“进入”袋鼠领地,导致遭到袋鼠疯狂的攻击。

2.极度饥饿的状态

通常来说,只要不踏入袋鼠的领地,就不会被袭击。但凡事都有例外,袋鼠在极度饥饿的状态下,会抢夺人类手中的食物。它们会认为人类身上的背包、口袋有食物,从而发动攻击,而且袋鼠很聪明,不会正面向人类发动攻击,一般都会采取偷袭战术,朝着人类背后狠狠的踢一脚,甚至还会进行持续性踩踏,把人打成重伤后,再抢夺食物。

3.袋鼠对人的报复

袋鼠的智商并不低,而且还很记仇,之所以对人类发起攻击,还可能是因为你之前得罪过袋鼠,这一点就跟蛇一样,曾经有位大叔每次出门都被毒蛇攻击,后面才知道是之前他掏了毒蛇的的窝。而且,澳大利亚近年来捕杀了很多袋鼠,说不定那些侥幸逃生的袋鼠,就记住猎人的样子和气味,找准机会,伺机“以牙还牙”。

4.袋鼠和宠物发生冲突

众所周知,西方人基本上家家都有宠物犬,尤其是地广人稀的澳大利亚,不仅喜欢养狗,还喜欢养大型犬,然而就是这样的大型犬引发了多起人与袋鼠的冲突。

可能是因为野狗的关系,袋鼠对狗类特别厌恶,因为澳大利亚的野狗经常会捕捉袋鼠的幼崽,两者经常发生冲突,而随着野狗的逐渐灭绝,袋鼠就把这个恨意转嫁给了它的亲戚家犬,一旦家犬不小心进到袋鼠的底盘,袋鼠就会发动猛攻,而人类往往就会殃及池鱼,受到牵连。

那么,如果在澳大利亚不幸被袋鼠攻击,装死有用吗?

说实话,遇到袋鼠的袭击,装死可能真没用,而且袋鼠看见你到地了,可能还会对你补上几脚,甚至进行踩踏。那么,我们该如何自我保护?

1.看好路标,不要随便进入袋鼠的区域

在澳大利亚,经常聚集袋鼠的地方,一般都会有路标,标志是袋鼠的头像,这种地方没有专业人士还是不要去了,而且也不要近距离接触袋鼠,以免发生意外。

2.保护好自己的腹部

袋鼠的高速冲刺形攻击是很难抵挡下来的,因为袋鼠力量太大,而且还会踢人,如果被踢到腹部和肋下,将会造成很严重的伤害,所以面对袋鼠的攻击,一定要寻找可用的物体,保护好自己的脆弱部位。

3.打电话寻求帮助

一般来说,人类单挑是打不过袋鼠的,所以面对袋鼠的威胁,需要想尽办法找帮手,甚至可以打电话向警方求助。就算不找警方,也可以呼叫身边的朋友,帮忙驱赶袋鼠,这是一种很好的解决办法。

总之,袋鼠可没有我们想象中的温柔可爱,尤其是雄性袋鼠,简直就像一名满身肌肉的拳击手,凶悍无比。而且面对袋鼠装死是没用的,最好的办法就是不去招惹它,遵守景区规则,不跟袋鼠近距离接触。

而且,万物皆有灵,袋鼠也有感情,也有灵性,所以保持一定程度的距离,就能大大减少袋鼠的攻击。

没那么复杂。

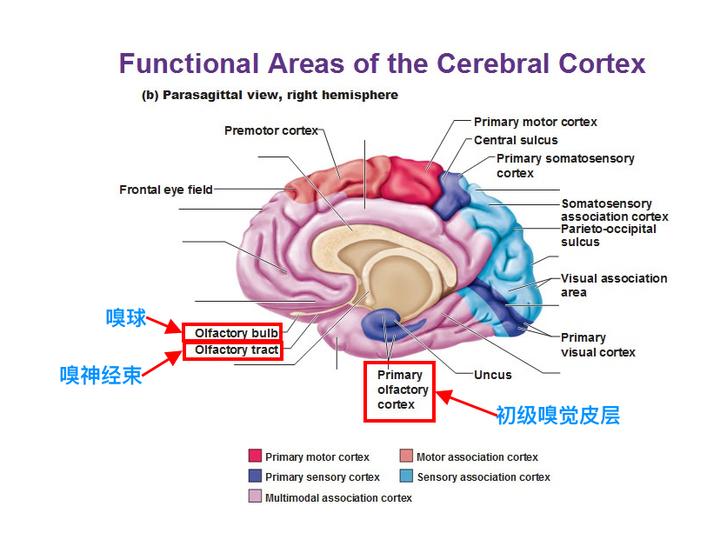

这个问题的产生,是因为嗅觉信息,不需要经过额叶皮层等「高级区域」的处理,直接可以形成反应。

你看这个图:

这个图是形成嗅觉感觉的主要区域,左边儿的嗅球负责接受气味分子,嗅神经束负责传递分发信号,然后初级嗅觉皮层负责形成嗅觉感觉。

你不必知道这些区域干什么用,你从图上可以直接看到这些区域的位置多么接近。这意味着嗅觉信号从你接收到到产生感觉,直接了当,没有任何迂回。

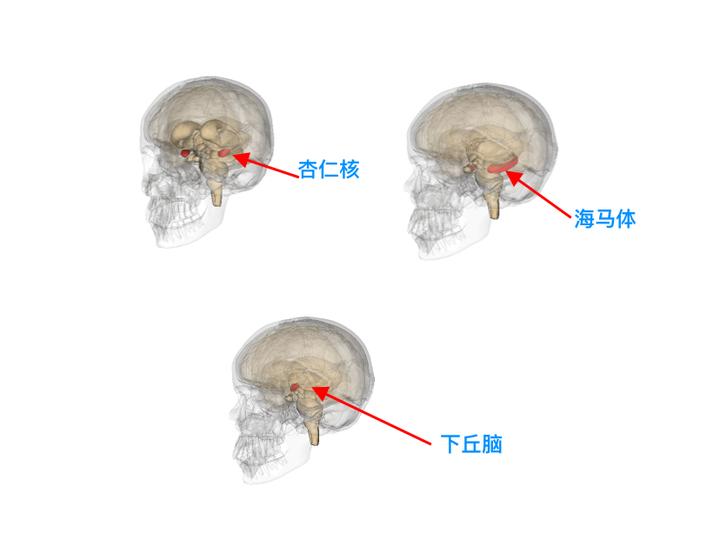

再看这张图。

这图里有三个区域:

杏仁核,主管情绪,特别是恐惧、焦虑、愤怒等情绪。

海马体,跟记忆的储存和检索有关。

下丘脑,控制体温、饥饿、口渴等生理反应,也参与情绪的反应和调节。

这三个位置,功能重要,所处的位置更重要。

我想展示的是这三个区域,实际上跟你第一张图看到的嗅觉皮层长在一起,这个区域叫做「边缘系统」。

这个边缘系统是人类大脑中最古老的区域,在人还不具备高级智慧时就存在,是人类最原始的感知系统。

嗅觉信息,不需要经过额叶皮层等「高级区域」的处理,直接可以形成反应。

这些「高级区域」,指的是负责是逻辑、推理、语言、意义化等功能的脑区。

嗅觉信息处理的顺序是这样的:

嗅球接收到信息,直接传递到嗅觉皮层,记忆中的信息自动被调取,你的情绪反应也直接形成。在这之后,这些信息才会被传递至额叶皮层等「高级区域」,形成思维。

再形象点儿可以这样讲:

有一天你嗅到一丝不详的气味,这气味勾起了你一种没来由的最原始的恐惧,你瞬间气血上涌,撒开腿就跑,跑了很久才停下。然后仔细琢磨你嗅到的究竟是什么味道,终于想起,是曾几何时曾经闻到过的老虎身上霸气的骚味。

总结一下,就是嗅觉形成的感觉,是你先有了感觉,才知道自己为什么会有这种感觉。

如果触发的是视觉,这个步骤会是这样的。

你看到森林中黄黑相间的条纹,你感觉这条纹好熟悉,好像在什么地方见过。哦!想起来了,有可能那是一只老虎。我得想想,遇到老虎我应该怎么办,好像不应该跑,跑的话老虎会从背后扑倒我。那我该怎么办来着……

简单讲,就是其它感觉系统形成的感觉,得你先知道自己为什么有这种感觉,才会形成这种感觉。

这就是你这个问题的原因。

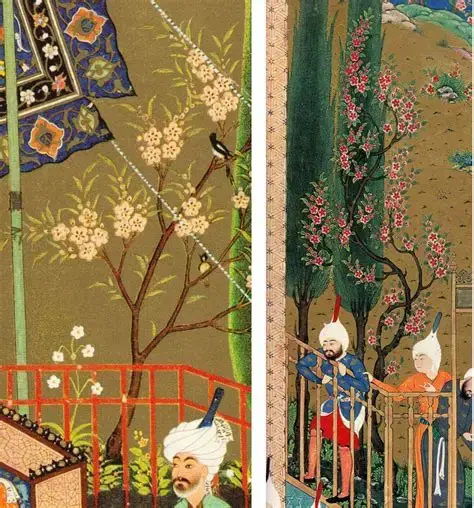

那非常多了,我举个例子,比如说我们看今天英文的桃子叫做 peach,而这个词又来自于法语传入的pêche,这些词源归根结底都可以追溯到希腊人对其的称呼persikón,波斯苹果,显然这是一种对于外来引入作物的称呼。

对于欧洲来说,驯化用于栽培桃(Prunus persica)引入时间不晚于公元前 1 世纪,此事在罗马老懂哥老普林西尼的《自然史》中有所提及

“Persica… e Persica regione venere, anno quidem post Romam conditam DCXXX.” (Librum XV, 39)

“桃子…来自波斯地区,是在罗马建城后第 630 年(即公元前 123 年)传入的。” (第十五卷, 第 39 章)

而很显然在此之前的亚帝继业者,这些希腊远征军在波斯很有可能也吃到过桃子,这也是希腊人对桃子称呼的来源。

时间到了公元元年后的罗马这种水果已经不算是稀罕物了,甚至已经被发掘出了桃仁的药用价值。

不得不承认,桃这种李属乔木其实是非常适合在地中海沿岸种植的,就和橄榄很适合在陕甘西北地区种植一样,而考古发现也可以沿着丝绸之路将桃子的传播路径一路拉回国内。

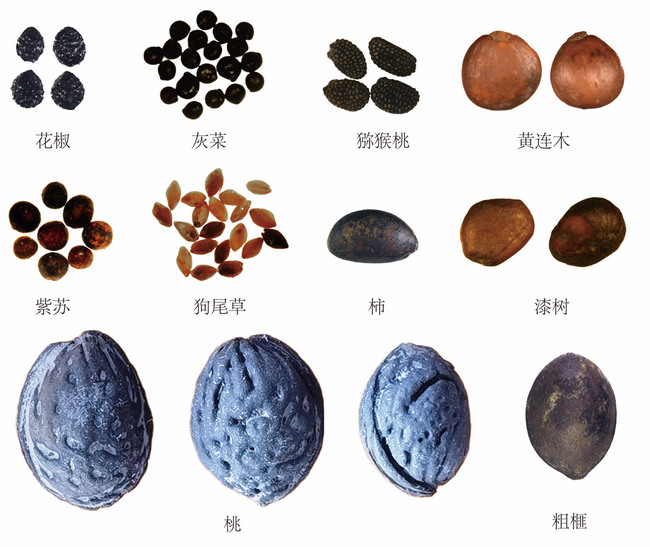

现代遗传学也证实了,如今我们吃到的桃,直系的野生祖先分别是中国特有的甘肃桃(Prunus kansuensis) 和山桃(Prunus davidiana),而接近于栽培品种的桃核也在河姆渡、田螺山等公元前七千年左右的遗址中有过出土。

但是非常奇怪的一点是,虽然这些桃核可以证明中国人在当时已经开始大量吃桃,但在甲骨文与金文的考据中,却几乎没有记载过。

当然这也并非个例,因为这一时期大部分果树,除了栗子的栗以外,大多没有书面记载,其实也很合理,因为甲骨文时期的文字绝大部分都只能用来记载收成和在祀与戎的大事,刻字的成本也很大,所以桃子之类的成熟还不足以被文字记载。

直到周朝后,随着文字的使用更加普及,贵族阶级开始使用文字用于政令、契约甚至文学创作、诗歌鉴赏时,“桃”这个字才开始出现,所以浣老师在讲述很多中国本土作物的历史时,才会从《诗经》里找引用,此事在以下几篇文章里亦有记载

古代人粮食都吃不饱为什么要用地种蔬菜?为什么小麦要加个“小”字?

而桃子也不例外,《周南·桃夭》所写

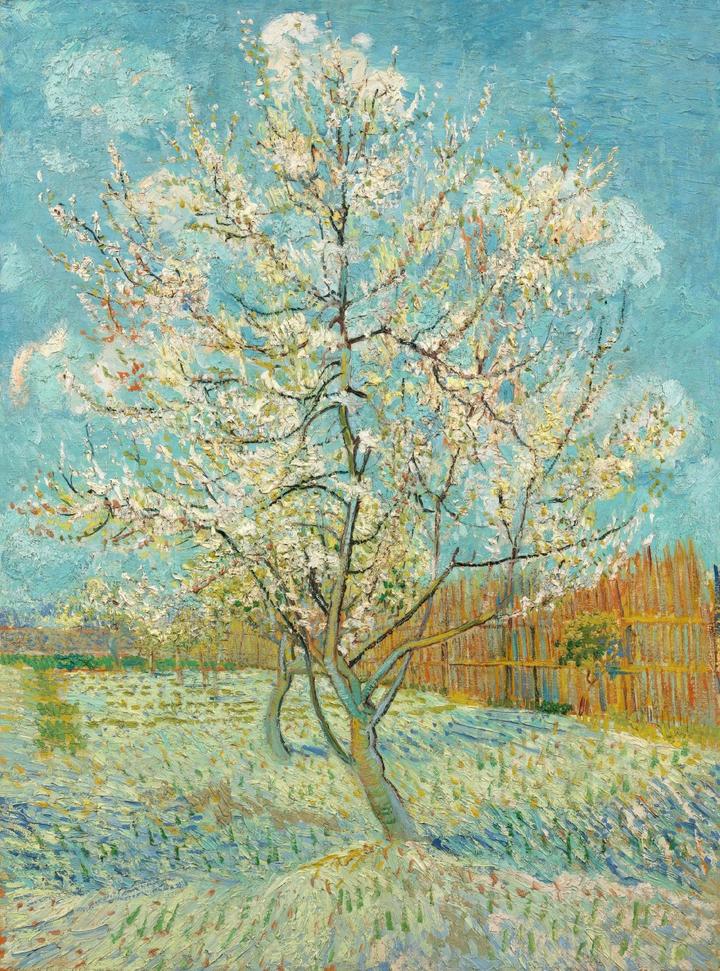

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

这便是拿桃树开花绚丽多彩的景色,比喻新娘子出嫁和日后琴瑟和鸣,幸福美满的生活场景。

而对于桃树的种植与出现的日常场景,《魏风·园有桃》里,明确说过

“园有桃,其实之殽。”

证明在此时,桃树也属于周代封建体系下庄园中重要的园圃作物,老话所说的桃吃饱,杏吃好,说的也是桃子成熟的季节性很强,每年夏天一成熟就是一树,最好的处理方式就是硬造,吃急眼了也能吃饱。

不得不说,乔木类的树种在地里本身形象就很美观,更不用说桃花开时候那种壮观的场景,以及桃子本身抗氧化的特质,总会让人联想到丰饶与生生不息等等美好想象。

所以在中国,除了道士认为桃木可杀鬼王,用来做桃木剑外,西王母的蟠桃也成为了仙果的代名词。

而且这一意象显然在欧亚大陆也传播和影响,比如说波斯《列王纪》中也有英雄鲁斯塔姆穿越“桃园秘境”(Bagh-e Holu)寻找长生桃的故事,而且波斯人在历史上也以干旱地区的园艺技术高超闻名,包括伊斯法罕的四十柱宫在内,许多清真寺和宫殿都有种植桃树的记载。

当然了,在欧洲尤其是地中海沿岸种植也很广泛,相传路易十四本人也很喜欢桃树,凡尔赛宫的园艺水平大家也是有目共睹的,所以太阳王就想要整点不一样的,他对他的首席园艺师让·巴蒂斯特·拉昆提尼就提了个小要求,说朕要的桃子是反季节的,我想要冬天也能吃上。

作为法兰西小乾隆,这点要求其实还是可以满足的,所以园丁们的解决方案是,桃树种在大盆里头,然后在秋天推到温室当中种植,来年三月再推出来放在露台上供人欣赏。

当代凡尔赛宫还保存着 24 株古桃树,每年还会举行仿古的桃树出房仪式,复刻当年的场景。

说一千道一万,再讲可能就要跑题了,不过桃确实是可以被明确证明,是由中国培育品种并传播到世界各地的作物。

这里是浣熊君,一个在知乎撂地的闲散作者

欧洲国家的王室有没有和欧洲以外国家的王室通婚的情况?为什么印度人用点头表示否定,用摇头表示肯定呢?神父听人家忏悔,知道了很多人的秘密,会不会被人家灭口?

得嘞,今个咱当上帝,

派蚊子去吃脂肪。

蚊子:嗡嗡嗡嗡嗡,嗡嗡嗡嗡。(报告嘎达,整不了,吸不动)

为啥咧?

人的皮肤主要有三部分,表皮层,真皮层,皮下组织。

蚊子叮人主要是切开表皮层去真皮层内的毛细血管吸血。

而表皮脂肪在真皮层之下,按照蚊子现在的嘴巴长度,有点不够用。

得嘞,那给蚊子的嘴再延长一段,能够到脂肪层不就得了。

蚊子:嗡嗡嗡嗡(也不中啊,吃不动)

那就奇怪了,抽脂手术能抽为啥蚊子不能抽?

蚊子的嘴也不是凭空长出的吸管,而是基础款昆虫口器改出来的。

虫子的基础口器也不复杂。

一个上唇(Labrum),用于防止食物漏出

一对上颚(mandibles,又叫大颚),用来切割固定,

蚂蚁嘴上那俩横着长的大钳子就是。

一对下颚(maxillae,又叫小颚),在上颚后方,

附带负责嗅觉和味觉的下颚须,主要作用是辅助抱握和刮切食物。

一个下唇(labium),结构略微有点复杂,附带两根下唇须。

用于防侧漏,配合其他部分把食物吃嘴里。

最后里面是舌(hypopharynx),负责味觉感知、搅拌食物及辅助吞咽。

顶上有涎管涎窦,可以分泌唾液。

蚊子嘴也是这五个结构,

但是为了吸血,逐渐开始小夫化。

首先是俩负责切割的上颚(大颚),还保留了切割结构,

只是做了延长,顶端是锯齿,

就像一把钢锯,可以轻松在人类未发觉的情况下切开皮层。

个头小一点,负责精细切割的下颚(小颚)则改成一把剃刀探针,非常灵活,

用于辅助切割并固定口器,末端带倒钩防止打滑,负责在皮下弯曲游走探测血管。

而上唇则是魔改成了吸血管,上下颚合作凿通毛细血管后,负责插进去利用负压吨吨吨吸血。

同时其末端的化学受体比如 AaOr8、AaOr49 还能探测血管释放的二氧化碳和乳酸。

那万一抽血的时候被人发现了可咋整?

所以舌的作用体现出来了,

负责分泌可以抗凝和麻醉的唾液,防止血液凝固,减少被人发现的几率。

那又有人说了,不对,蚊子的嘴看起来就一根啊。

没错,这不下唇的作用出现了嘛。

下唇分出两根,一根粗,一根细,

魔改成了可以存放其他工具的软质匣子,

平时把其他结构放在里面,

用的时候打开往哪一撑,上等的导管支架,还能防打结。

所以蚊子叮起人来并不像咱印象里那样直接打针。

更像是盗贼开锁,先切开表皮,探针找点,

注入麻醉凝血,开始偷血,吨吨吨吨吨。

那么问题来了,虽然蚊子的作案工具非常精密,但是抽脂还是有点不够看。

脂肪细胞看着白白胖胖里面塞满甘油三酯,实际个头通常只有 20~120 微米之间。

胖子可能存的更多一点,也就 200 微米左右。

蚊子这套作案工具还是太粗了。

就算可以精准刺穿脂肪细胞,由于脂肪细胞实在太小,一个一个抽的效率还是太低了。

更蛋疼的是就算蚊子吸管被延长,可以精准切开脂肪细胞,还是吃不到脂肪。

我们都知道,吸管越长,吸起水来就越费劲。

这是由于吸管越长,液体上升时的重力阻力越大。所以需要提供更大的负压才能将液体吸出来。

本来蚊子吸血还能靠血压帮忙多少泵上一部分,

现在好了,既没血压帮忙,抽取的还得花更大的劲,甘油三酯还比较黏糊,一个个抽不光效率低,工作量还贼大。

蚊子直接表示这活接不了,打死我得了。

其实还有一点没说,

脂肪的主力军是位于浅层脂肪下的深层脂肪,想靠刺吸式口器吸取,那口器长度最少得几公分。

那这蚊子想嘴长吸的动,起码得长拳头大,想减少对人的伤害嘴就得缩到几十微米细,

想有效率那还得有十根嘴同时作业。

这那是蚊子,克苏鲁见了都高呼离谱。

所以依靠刺吸式口器吸脂肪这事就不靠谱。

那应该怎么改呢?

首先想处理深层脂肪,表面抽吸太困难,离着太远。

但是在整个虫变成口器钻进去凑近吸就没问题了。

所以要有流线型身材,而且具有耐低氧能力。

其次,口器不能太尖锐,不然容易伤害人体细胞,引发各种疾病,

而轻柔的刮开脂肪细胞表面,吸食流出的液体半流体物质不光温柔很多,还更有效率。

最好还会分泌抗炎剂减少组织感染。

这不巧了嘛,昆虫里还真有这种专业的口器,被称为刮吸式口器。

是双翅目蝇族幼虫专属,和蚊子还算同一目的。

更巧的是这一族还真有几种昆虫进化出了这个技能。

比如:人皮蝇(Dermatobia hominis)嗜人瘤蝇(Cordylobia anthropophaga)新世界螺旋蝇(Cochliomyia hominivorax)等。

所以,吸脂蚊减肥的最终解决方案出来了。

送去喂蛆吧。

一句话不够,写两句吧。

金宇澄的小说《繁花》里,单数章节以大写中文数字命名,时间线从上世纪六十年代初开始,到了第玖章的时候,便来到某个山河一片红的年代。

沪生的同学决定对住在瑞金路某弄 19 号的一位“香港小姐”展开行动。

她大名叫董丹桂,以前是“大世界”的“玻璃杯”,就是在游乐场里给客人泡茶的服务员。

当然,她们绝不仅仅只负责泡茶,还兼有其它营生。

据说她后来还去香港整过形,日常喜欢穿紧身的香油纱小旗袍,上下紧绷,浑身发亮。

三位同学走进二楼,拉开落地玻璃门,只见香港小姐檀口樱唇,穿一条人造棉睡裙,绣花拖鞋,拿一把檀香扇,稳坐在骨牌凳上。

房里有香气,壁炉架上还放着她年轻时代的旗袍照,两靥有媚态。

同学开口,让她把衣服交出来:

同学说,大橱,五斗橱里,所有女阿飞衣裳,自家主动交出来。

香港小姐说,为啥。

同学说,剪刀有吧,当了革命小将的面,自家统统剪光。

香港小姐说,全部剪光,叫我赤膊,我不答应。

这种对话体短句是《繁花》的一大语言特色,连标点符号也省到极简,刻意模仿传统话本小说。

因为 GM 行动遭到了无情拒绝,同学便决定毫不客气地抄家。

没想到,香港小姐勃然变色:

哼,我年轻时代,“红头阿三”,红眉毛绿眼睛,见得多了,敲竹杠的小瘪三,“小热昏”唱“小堂名”,白粉鬼,连裆模子,我样样可以对煞,我怕啥人,我犯啥法。

口舌交锋不管用,同学决定强行动手去开大橱,香港小姐先是一呆,忽然眼睛睁圆,上来一把掐紧同学的头颈,摇了两摇,大声说:

小赤佬,穷瘪三,弄堂里的穷鬼,欺负到老娘头上来了,我怕啥人呀,我吓啥人呀,黄金荣我碰到过,白相人,洋装瘪三,吃豆腐、吊膀子,我看得多了,今朝我掐煞这只小赤佬,小瘪三。

当时看到这一段,我简直叹为观止!

金老师果然深得传统小说的真传,看此女骂人,语言之精彩,气场之强大,俨然潘金莲再世,对市井俚语的运用更是出神入化,堪称沪语骂街之典范。

(在网上找到了这两段的沪语朗读,大家可以感受一下。只可惜发音固然标准,却未能念出董丹桂其人的气势和泼辣,毕竟这种狠劲是不易模仿的)

https://www.zhihu.com/video/1935179691075035144

https://www.zhihu.com/video/1935179691075035144  https://www.zhihu.com/video/1935179766622840487

https://www.zhihu.com/video/1935179766622840487

这两段话中涉及到一系列极有特色的沪语词汇,个中的精妙非本地人无法体会。

有鉴于此,决定逐一解说如下:

红头阿三

指旧上海租界逮捕房的印度籍警察。

当时这些人多为锡克族,喜欢在头上缠红头巾。

“阿三”的叫法,一说来自英文“阿 Sir”,是市民对巡捕的称呼;一说来自印捕执行公务说,常常说的“I say”;另一说,则认为来自印捕出操时经常高喊“Yes Sir”。

敲竹杠

意为敲诈、讹诈或勒索,但程度比较轻,商家宰客可以叫“敲竹杠”,女朋友撒娇向你讨礼物,也可以叫“敲竹杠”。

词语的来源不明,不过它还有个程度更深、手段更恶劣的近义词叫“拆梢”,指用下套、设局等方式来诈钱。

“梢”是钱财的隐语,“拆梢”就是把诈骗来的钱财平分。

后来,又进一步和“吃白食”组合在一起,构成新词叫“拆白”。

旧时沪上有专门从事这类营生的流氓团伙,被称为“拆梢党、拆白党(谐音叫赤膊党)”。

瘪三

沪语里最著名的蔑称,已经冲出上海,进向全国了。

这个词专指城市里的无业游民,他们当然是 diao 丝,但又不同于乞丐和流氓,侧重点在于“无业 + 游荡”。

词源也有好几个说法,最主流的观点认为是从英文“beg say/beg sir”(乞讨者),或“empty cents”(身无分文)而来,洋泾浜英语把后者译成“瘪的生斯 / 毕的生司”,后来简化成“瘪三”。

但民国时期徐珂主编的《清稗类钞•上海方言》中,又提供了一个非常中国化的解释:

瘪三,蹩脚者之称也……或作鳖生,犹言小乌龟耳。

也就是说,“瘪”是从“蹩 / 鳖”谐音而来,这些人的谋生技能非常蹩脚,又像乌龟王八一样被人瞧不起。

《繁花》里,董丹桂一口气说出了“小瘪三、穷瘪三、洋装瘪三”,从而构成了“瘪三”系列。

尤其是第三个最有杀伤力。毕竟能穿洋装,说明经济上已经不再穷困了,但其人的精神却仍然不脱寒酸和潦倒,从而从物质上的嘲讽进入了精神上的贬低。

小热昏

一种旧时在长三角包邮区流行的民间说唱,俗称“卖梨膏糖的”(据说最早由梨膏糖商贩发明)。

《清稗类钞》里的解释是:

取里巷琐闻,编为有韵小曲,击竹板以为乐器,沿门唱卖者,谓之小热昏。

它的特点是谐谑和插科打诨,可以理解为一种说唱形式的时事段子。

过去这属于下里巴人的表演,现在已经列入非物质文化遗产了。

小堂名

一种民间的少年歌唱队,作用类似于“挽歌郎”。

差别在于,后者专门在丧事和葬礼上唱,而小堂名是在喜庆的婚宴、寿宴上唱。

还有一种“灯担堂名”,是这一行里的高级班底,兼有今天婚庆公司布置会场的职能。

连裆模子

模子,也写作“码子”,黑话里指“家伙”。

由于“码子”同时代指赌场里的筹码,词源很可能与此有关。

所谓“连裆模子”,就是串通一气、互相勾结、狼狈为奸的同伙。

同类型词语还包括“撬边模子”(即北方话“托儿”)、“打桩模子”(即“黄牛”)、“半吊模子”(近似于指责某人为缩头乌龟)。

白粉鬼

即北方人说“抽大烟的”。

赤佬

吴语中另一个著名的切口,“鬼”的意思,用作男子的鄙称,也写作“赤老、拆老”。

词源也有两种说法,一说是英文“cheat”和中文“佬”的组合,另一说是因为穷人下葬时买不起棺材,只用草席一卷,没多久就曝尸荒野,碰上的人就像撞了鬼,所谓“碰着赤佬了”。

看上去,应该是后者更靠谱一些。

白相人

吴语中的“白相”,相当于普通话里的“玩耍、游玩”,还可以说成“白相相”。

“白相人”,就是指不工作、不劳动,专门游手好闲的混混,大概类似于北京话中的“顽主 / 玩主”。

他们可能是地痞流氓,可能是富家公子(小开),也可能是被富婆包养的小白脸。

吃豆腐

原指“揩油、占便宜、得到非分的好处”,后来专指占女性便宜的行为。

可随着男女日益平等,男性也可以成为被“吃”的对象,于是,这个词又开始回归本义,凡一切揩油行为,均可归为“吃豆腐”。

吊膀子

指男女调情。

鲁迅先生在《准风月谈·新秋杂识三》中说:

据老于上海者说,这是因西洋人的男女挽臂同行而来的,引伸为诱惑或追求异性的意思。吊者,挂也,亦即相挟持。

但据南开大学杨琳教授考证,这个“膀”应该是“棒”的谐音,很多地方的方言里都有。

当然,现在原义已失,专指以眉目传情进行勾引的行为了。

综上,我们可以发现,“香港小姐”董丹桂在极短的时间里,连珠炮似的完成了对同学的语言攻击。

其中,有身份上的贬低:阿三、瘪三、赤佬、模子、白粉鬼、白相人、穷鬼、唱小热昏的、唱小堂名的;还有行为上的定性:敲竹杠、吃豆腐、吊膀子……

这一系列来自旧时代的黑话、切口,形成了极富杀伤力的话语攻势,让新时代的小将一时无力招架。

当然,她还是失败了。

同学拎起一张凳子,扔向董家的落地玻璃门,然后踩着碎玻璃冲了出去,在弄堂里叫来了工纠队,最终完成了对旧时代的扫荡。

2025.8.3

感谢 @will lian 提供视频的帮助。

又及,我写过的有关“上海”的种种,有兴趣请移步:

1、陈逸飞的画

有没有一幅画或照片精准捕捉了你所在城市的「灵魂」?是谁的作品?

2、上海的罕见地名用字

3、上海的古迹

所有金属单质都有一个共同的特征,那就是具有容易失去的最外层电子。

金属失去最外层电子后,形成了金属离子,而自由电子游离于原子之间,被多个金属离子共同吸引,形成了金属键。

自由电子和与金属正离子之间形成的相互作用,是使金属单质具有其金属性的关键。

好了,理解了金属的共性,现在我们来说一下什么是透明。

当照射到原子时,电子会吸收电磁波的能量,电子会跃迁到更高或者更低的能级上去。

电子跃迁可能会发生两种情况:

1 电子跃迁到比初始能级(基态)更高的能级,并吸收能量。

2 电子跃迁到比初始能级更低的能级,并释放能量。

然而我们知道一个事实,电子的能级是量子化的,就是只能按整数取值,而不可能连续的吸收能量。 否则,这个世界上所有的物体全部都是黑色的,因为所有电子都会不断地吸收能量。

因为量子化的取值,电子只能在固定的几个轨道之间跃迁,这就导致了,不同的入射光子能量之间会有不同的结果产生。

1 光子能量不足,完全无法使电子跃迁,光子穿过原子

2 电子吸收了光子能量,电子跃迁到跟高的能级,处于不稳定的激发态,然后电子又跃迁回较低的能级,并释放出电磁波

理解了上面的模型就能理解大部分物体的颜色是怎么形成的了。通过上面的原理,我们可以知道以下事实:

1 物体的透明度实际上是相对的,和光子的能量(

)有关,对于能量特别低的无线电波,大部分物质都是透明的。 对于特别高能的 X 光,大部分物质也是透明的。

2 光子的能量恰好等于电子能级之间的能力,电子被激发,然后迅速释能量形成新的电磁波。 新形成的电磁波在物质中间传播,最终形成入射光,反射光。

当一定频率的光恰好被吸收,物体就有了颜色。

理解这一点非常重要,实际上大部分对可见光透明的固体,并不是光子毫无阻碍的通过固体,而是光子使电子激发后形成的新光子在固体中传播,最终透出固体。新形成的光和入射光有一定的时间差。

所以,固体的宏观结构也会影响透明度。

有了以上的知识,我们终于可以来理解为什么金属是不透明的了。

从上面的知识我们知道, 固体的透明度取决于电子能级。

对于共价键中的电子,因为电子被两个原子所共同拥有, 电子能够受激发的能带很窄。

而对于金属,由于金属中有大量的自由电子,所以自由电子有着很宽泛的能级,几乎可以吸收大部分可见光的能量。

金属单质中的自由电子海洋,可以吸收全部可见光的能量,然后迅速释放出光子,形成反射光。

自由电子海洋完全阻挡了可见光,所以金属一定是不透明的。

如果想让金属透明怎么办? 很简答,想办法限制住这些自由电子就可以了。

比如,使金属氧化,形成共价键,并且使金属氧化物以非晶体形式存在,那么大概率这种物质是透明的。

很多人在评论中还是好奇,为啥电子产生的的电磁波一定是反向的呢?

我们在上面用光子和电子的相互作用来从粒子的角度来解释这一基本原理,但是实际上我们宏观上看到的现象,实际上是一大群光子和一大群电子共同作用所产生的。

我们知道,光子实际上是电磁波的光量子,电磁波本质上是波。量子力学告诉我们,我们不能既要又要,想要弄清楚一大群光子和一大群电子的行为,我们只能从波的角度来理解这个问题。

电磁场本质上是波,是电场分量和磁场分量的震动。

当电磁波照射到金属中的电子云上时,电子在电磁场的影响下会受激震动。

电子的受激震动会导致电子微小的偏离原始位置,这个叫做极化。

也就是说,电子云的计划使得电子云分布不均匀,有的地方多一点,有的地方少一点。

这个极化的电子云,在入射电磁场的作用下受迫震荡,就产生了新的电磁场。

这个新的电磁场与入射电磁刚好相差一个相位, 与入射电磁相反的方向发射出来,这就是我们的金属反光。

在这里我们还可以看出来一个金属的性质, 由于反射光实际上是因为电子在入射光的受迫震动下产生的,所以反射光并不会改变入射光的偏振方向。

这是一个在日常生活中很容易观察到的现象。 如果用过偏光镜的朋友会发现,在太阳光下对着金属转动偏光镜,金属表面反光不会发生强弱的改变,因为金属反光和自然光一样,各种偏振方向都一样,偏振镜无法过滤掉某一个方向的反光。

这也是为什么,我们从屏幕上看到的金属,完全和现实中的金属光泽不一样。现实中的金属有一种难以形容的光泽感。 因为我们屏幕上反射出来的全是偏振光,只能模拟金属的颜色和亮度,根本无法模拟金属的那种光泽感。

因为正态分布通常是由多个相互独立的简单因素相加的结果,而幂律分布则源于多个非独立因素的相互作用。

人类肤色分布是典型的正态分布实例。人类肤色由多对等位基因共同决定,每对等位基因的遗传过程相互独立,并且显性基因的数量与肤色深浅呈正相关。

以父母基因型均为 AaBbCc 为例,假设 A、B、C 基因位于不同染色体上。在精子和卵子形成过程中,这三对等位基因的自由组合是随机且相互独立的。在受精过程中,由于精子数量理论上趋于无限,这三对等位基因的组合同样保持随机性和独立性。

因此,显性基因的数量自然遵循正态分布,这也解释了人类肤色呈现正态分布的特征。

我们可以写一个简单的程序复现由简单的相互独立的因素叠加成正态分布的现象.

对一亿

个 01 分布随机变量进行

步加和, 统计加和的结果在

范围内的分布情况.

统计结果如下所示. 可以发现, 我们从统计上证明了多个相互独立的随机变量的加和的结果符合正态分布.

多个相互独立的随机变量的加和的结果符合正态分布, 而多个不独立的随机变量的相互作用的结果则符合幂律分布.

社会财富分布是典型的幂律分布, 幂律分布的表现是强者恒强, 赢家通吃.

如下所示瑞士银行发布的世界财富分布. 按照这个数据, 在中国大陆, 10%的人掌握了 60%的财富.

在这么多富人里面, 大部分人的钱都是合法取得的.

这就是资本主义, 朋友, 富人必定会越来越富, 穷人必定会越来越穷, 合理的, 合法的, 自然的. 不是因为所谓的沆瀣一气, 不是所谓的违法所得, 不是所谓的资本打压.

凡有的,还要加给他,叫他有余;凡没有的,连他所有的也要夺去。

《马太福音》第 25 章第 29 节

仅仅是因为资本增值的速度远超劳动的速度, 导致前一次获取财富和后一次获取财富之间有极大的相关性.

而非独立的随机变量的相互作用最终会符合幂律分布.

我们用简单的程序也能验证幂律分布可以源于多个非独立因素的相互作用

我们设计一个模拟人类社会模型, 总共一亿

人, 每人初始金额是一块钱.

在每一步的过程中, 对每个人执行随机的财富流动. 即对每个人, 随机选定一个人与其进行财富流动, 流动的财富数额是其财富的一部分.

PCG32UniformShuffle_Strict

是洗牌算法, 目的是随机选定财富交换的人.

该算法完全公平, 不但富人可以任意比例拿取穷人的财富, 穷人也可以以同样的可能拿取任意比例的富人的财富.

但如此公平的机制, 获得的统计数据却令人惊讶

对个人财富加一取

之后统计各财富分段.

横坐标为

的柱子代表财富在

范围内的人数.

横坐标为

的柱子代表财富在

即

范围内的人数.

采用

处理是为了数据统计更加明显, 如下所示是未经过处理的源统计数据

可以看到, 在一个完全公平, 财富自由流动的社会中. 因为财富的积累过程不相互独立(财富只会相互流动, 凭空产生的财富会同时稀释富人和穷人的财富), 自然而然的形成了幂律分布.

实际上, 我们模拟的模型过于简单了, 财富的积累过程中还涉及负债, 复利, 杠杆等复杂模型.

如下图所示是每步利率

情况下的人数 - 财富分布. 未进行

处理. 可以看到, 利率的引入让社会总财富更多了(相当于央行印制货币流入市场), 但穷人还是非常穷, 富人却可以非常富.

关于本文的数学逻辑问题:

本文提到的服从正态分布和服从幂律分布指的是近似服从正态分布和近似服从幂律分布.

关于人类社会财富符合幂律分布的问题:

人类社会财富分布符合幂律分布在很多文献中已经有研究, 但本文模拟的财富自由交换模型产生的分布实际上是指数分布. 如下图所示是对人数和财富取

之后的统计情况.

采用的随机引擎:

Pandora Eartha:长期更新, C 语言 head only 高性能随机引擎, 采用 PCG-XSH-RR 算法Pandora Eartha:关于产生离散型均匀分布随机数的一些问题以及正确的办法

#include

#include

#include

#include

#include "PCG32.h"

#include

#include <sys/time.h>

#include

#include

#define THREAD_NUMBER 16

#define STEP 128

const unsigned Scale=100000000LLU;

typedef struct NoramlAndPowerlaw{

unsigned count[STEP];

double accumulate[STEP];

bool normal;

}NoramlAndPowerlaw;

pthread_mutex_t mutex1;

pthread_mutex_t* mutexThreadIndex=&mutex1;

volatile unsigned threadIndex=0;

void* threadSimulate(void* data){

pthread_mutex_lock(mutexThreadIndex);

unsigned myThreadIndex=threadIndex;

threadIndex++;

pthread_mutex_unlock(mutexThreadIndex);

PCG32Struct PCGStatus;

PCG32SetSeed(&PCGStatus,time(NULL)^(pthread_self()^myThreadIndex));

NoramlAndPowerlaw* result=(NoramlAndPowerlaw*)data;

const unsigned myScale=Scale/THREAD_NUMBER;

if(result->normal){

for(unsigned indexScale=0;indexScale<myScale;indexScale=indexScale+1){

unsigned accumulate=0;

for(unsigned indexStep=0;indexStep<STEP;indexStep=indexStep+1){

accumulate=accumulate+(PCG32(&PCGStatus)&1);

}

result->count[accumulate]=result->count[accumulate]+1;

}

}else{

double* wealth=(double*)malloc(sizeof(double)*myScale);

unsigned* exchangeIndexes=(unsigned*)malloc(sizeof(unsigned)*myScale);

for(unsigned indexScale=0;indexScale<myScale;indexScale=indexScale+1){

wealth[indexScale]=1;

exchangeIndexes[indexScale]=indexScale;

}

for(unsigned indexStep=1;indexStep<STEP;indexStep=indexStep+1){

PCG32UniformShuffle_Strict(&PCGStatus,exchangeIndexes,myScale);

for(unsigned indexScale=0;indexScale<myScale;indexScale=indexScale+2){

double amount=PCG32UniformReal(&PCGStatus,0,1)*wealth[exchangeIndexes[indexScale]];

wealth[exchangeIndexes[indexScale ]]=wealth[exchangeIndexes[indexScale ]]-amount;

wealth[exchangeIndexes[indexScale+1]]=wealth[exchangeIndexes[indexScale+1]]+amount;

}

}

for(unsigned indexScale=0;indexScale<myScale;indexScale=indexScale+1){

unsigned floor=(unsigned)(log(1+wealth[indexScale])/log(1.1));

result->count[floor]=result->count[floor]+1;

}

}

return NULL;

}

void formNormal(NoramlAndPowerlaw* theradData){

memset(theradData,0,sizeof(NoramlAndPowerlaw)*THREAD_NUMBER);

threadIndex=0;

pthread_t thread[THREAD_NUMBER];

for(unsigned threadIndex=0;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

theradData[threadIndex].normal=true;

pthread_create(&thread[threadIndex],NULL,threadSimulate,(void*)(theradData+threadIndex));

}

for(unsigned threadIndex=0;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

pthread_join(thread[threadIndex],NULL);

}

printf("Normal distribution\n");

for(unsigned indexStep=1;indexStep<STEP;indexStep=indexStep+1){

for(unsigned threadIndex=1;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

theradData[0].count[indexStep]=theradData[0].count[indexStep]+theradData[threadIndex].count[indexStep];

}

printf("%u\n",theradData[0].count[indexStep]);

}

printf("\n");

}

void formPowerlaw(NoramlAndPowerlaw* theradData){

memset(theradData,0,sizeof(NoramlAndPowerlaw)*THREAD_NUMBER);

threadIndex=0;

pthread_t thread[THREAD_NUMBER];

for(unsigned threadIndex=0;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

theradData[threadIndex].normal=false;

pthread_create(&thread[threadIndex],NULL,threadSimulate,(void*)(theradData+threadIndex));

}

for(unsigned threadIndex=0;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

pthread_join(thread[threadIndex],NULL);

}

printf("Power Law distribution\n");

for(unsigned indexStep=0;indexStep<STEP;indexStep=indexStep+1){

for(unsigned threadIndex=1;threadIndex<THREAD_NUMBER;threadIndex=threadIndex+1){

theradData[0].count[indexStep]=theradData[0].count[indexStep]+theradData[threadIndex].count[indexStep];

}

printf("%u\n",theradData[0].count[indexStep]);

}

printf("\n");

}

int main(int argc, char const *argv[]){

struct timeval start,end;

unsigned milliseconds=0;

gettimeofday(&start,NULL);

pthread_mutex_init(mutexThreadIndex,NULL);

NoramlAndPowerlaw* theradData=(NoramlAndPowerlaw*)malloc(sizeof(NoramlAndPowerlaw)*THREAD_NUMBER);

formNormal(theradData);

formPowerlaw(theradData);

gettimeofday(&end,NULL);

milliseconds=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000+(end.tv_usec-start.tv_usec)/1000.0+0.5;

printf("Calculate Time: %u milliseconds\n",milliseconds);

return 0;

}