一直有个疑惑:古人为什么不从左往右写字?

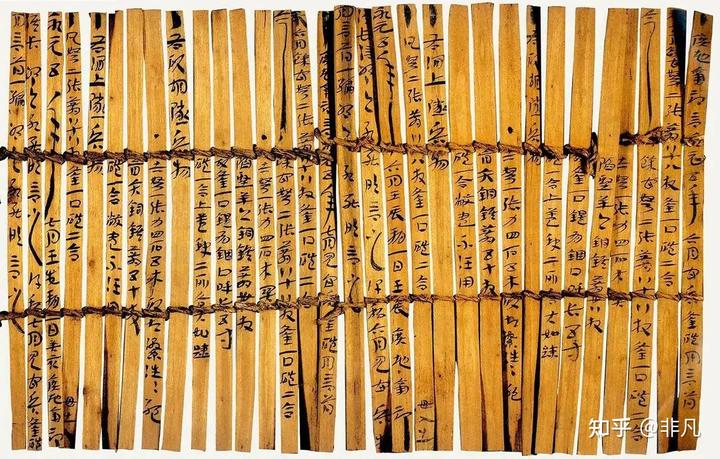

“册”就是竹简的样子。

把竹片变成“册”,连成“书”,这就不是一个人能完成的事情。

首先要找人去山上砍竹子,去汗青。

以火烤竹去湿,再刮去竹青部分,以便于书写和防蛀,称为汗青。

古代社会,有着严密的等级制度,贵族知识分子掌握文化,目不识丁的人干活。

所以,有文化的人就在屋子里想事情,没文化的人上山砍竹子。

将去汗青竹片切削工整,大小一致,放进竹篓里,搁在知识分子的案牍前旁备用。

大佬眉头紧锁,苦苦思索各类问题,上至天象,下到晚饭前和夫人争吵了几句。

有时候烦闷,有时候开心,一时就产生了写点什么的兴趣。

于是拿起一支竹片,开始创作。

当然,更多的时候是写公文,记账,之类。

一边写,一边改,写好一片就放下一片,拿起另一片。

人类右撇子占大多数,第一片放右边。竹片适合从上往下写,第一片和第二片的内容有着上下联系,严密的顺序关系。这不能错了。错了就是乱的,不知所云。

所以写字的人,就要按照顺序一片一片放好。全部内容完成以后,自己还要检查一遍,看看有没有疏漏,有没有不妥当的地方,或者进行修改。

都完成了,没什么问题,自己也写累了,告诉身边的仆人、学生,把这些写着字的竹片连成“册”。

学生还好,识字,驾轻就熟。

仆人就不一样了。

这些人基本不识字,他只知道严格按照主人的竹片放置顺序来编这些竹片,错了要挨罚,甚至丢命也说不定。

连接竹简的材料主要的是熟牛皮绳、麻线、丝线。其中因为麻线价廉物美而被广泛应用。这些材料被称为“韦编”。“韦编”是泛指,也有说法:“韦编”指熟牛皮绳;麻线叫“绳编”;丝线叫做“丝编”。

仆人等竹简上的墨迹干透,拿着“韦编”按照顺序捆扎竹简,每一片都连接在一起,成“册”,再全部卷起来,这就是“书”。如果其中的内容是绝密的,还要上泥封。

“泥封”是将绳端或交叉结扎处放入挖有方槽的“检木”,封以粘土,盖上印章,作为信验,以防私拆。

看到这里,有没有眉目了?

从右往左不是古人的书写习惯,而是从竹简记书开始形成的装订标准。当时人们的书写习惯是从上往下,一次写一片竹简。装订的时候,从右往左按照顺序连接。这是一个书籍制作标准,并形成惯例。不识字的人也会装订,因为这是标准和规范。

东汉蔡伦造纸,但是纸并没有立即取代竹简。有一个漫长的过程。最开始的纸张,是很昂贵的,技术上没竹简成熟,普及度高。因此,两者有着几百年的共存时光。

纸取代简牍并走向普及的时间主要集中在魏晋南北朝时期。

魏晋南北朝时期,纸的名目繁多,如竹帘纸、藤纸、鱼卵纸等,表明纸的生产和应用已经多样化。这一时期,纸不仅在民间普及,也在官方文书中逐渐取代简牍。

纸是简牍的替代方案,两者有着继承关系。简牍的书写、阅读习惯和装订标准被继承下来,甚至沿用至今。

中华文化绵延不绝,从未中断,书籍装订有着悠久的历史,能让人一眼看到几千年前。

竹简作为中国最早的书写载体之一,从商代延续至魏晋,使用时间超过 1600 年。竹简的起源可追溯至商代,《尚书·多士》记载“惟殷先人有册有典”,甲骨文中“册”字的象形结构也印证了简册的存在。春秋战国至秦汉时期,竹简进入鼎盛阶段,成为文化传播的核心载体。

从右往左装订竹简在简牍时期这是一个技术标准,在纸取代竹简之后,成为一个文化标准。不以规矩不成方圆,只有统一的标准才有利于文化传播。有利于文明的成长。这就是标准的意义。