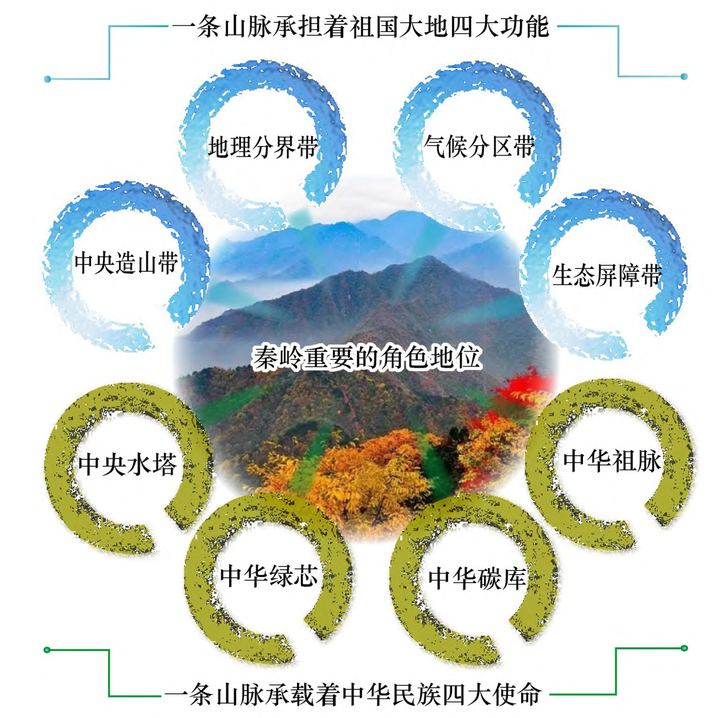

中国那么多山,为何只有秦岭敢称「中华龙脉」?

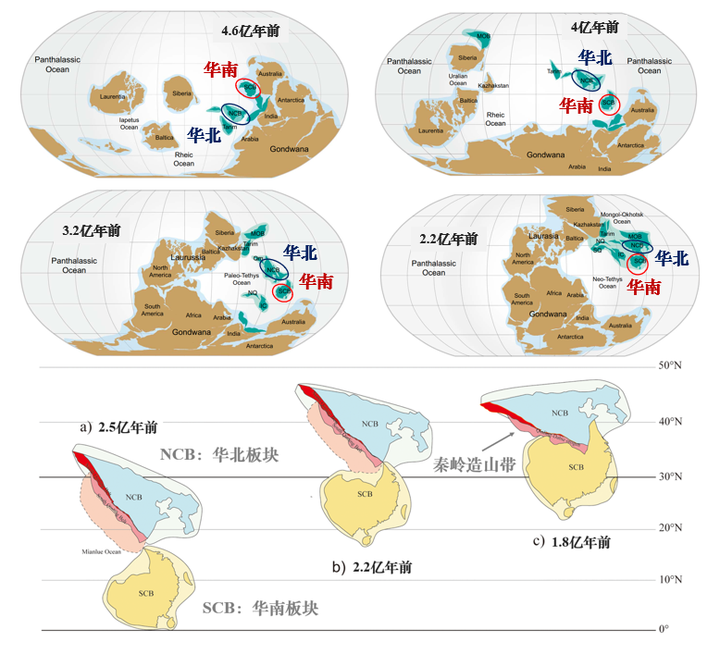

十几亿年前,构成中国大陆最主要的两大板块——华北板块和华南板块,从南半球出发,在拼贴的过程中不断向北漂移。

最终,它们鬼使神差地在北纬 30°附近放缓了北上的脚步,这是孕育众多古老文明的神秘纬度,这里光照充足、雨水充沛、温度适宜,最适合文明发展,这便有了秦岭。

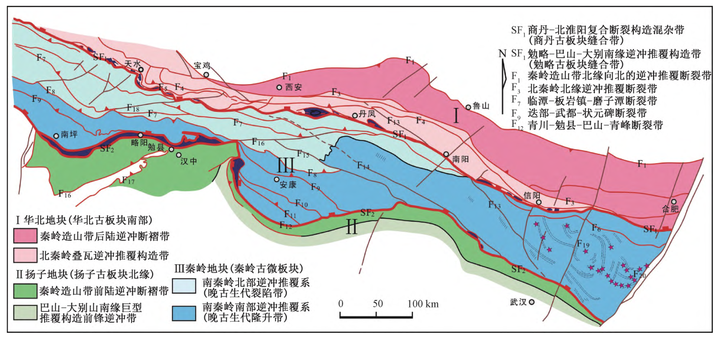

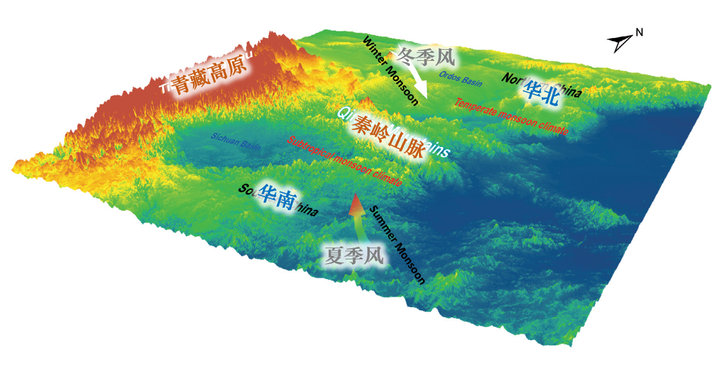

秦岭造山带东西延伸一千余公里,大致位于中国大陆中部北纬 30°-34.5°之间,东接大别山,西连祁连山、昆仑山,共同构成了中国大陆的中央山系。

广义上的秦岭,包括青海省共和盆地以东至河南省南阳盆地以西的区段,是一条分割中国南北的地质、地理、生态、气候乃至人文分界线,持续影响着中华文明的诞生、延续和发展。

1. 南山之寿

关于秦岭山脉的记载,最早出现在《尚书·禹贡》和《山海经》等古籍中,但它的早期称呼是「南山」「中南」「终南」等。甚至到了秦、西汉时期,秦岭的多数名称依然是「南山」。

据考证,秦岭之名,最早典出东汉班固的《两都赋》:

于是睎秦岭睋北阜。

中华文化中,有许多关于南山的意象,也大多指秦岭。

人们常用「福如东海,寿比南山」作为祝寿词,这里的「南山」,通常指终南山,也就是秦岭山脉。

《诗经·小雅·天保》:

如南山之寿,不骞不崩。

古人理解的「南山之寿」,是对山中岩石坚固恒久、不崩不朽的敬畏,是文学化的表述,寓意寿命像秦岭那样长久。

殊不知,这里却有一个意外的巧合。

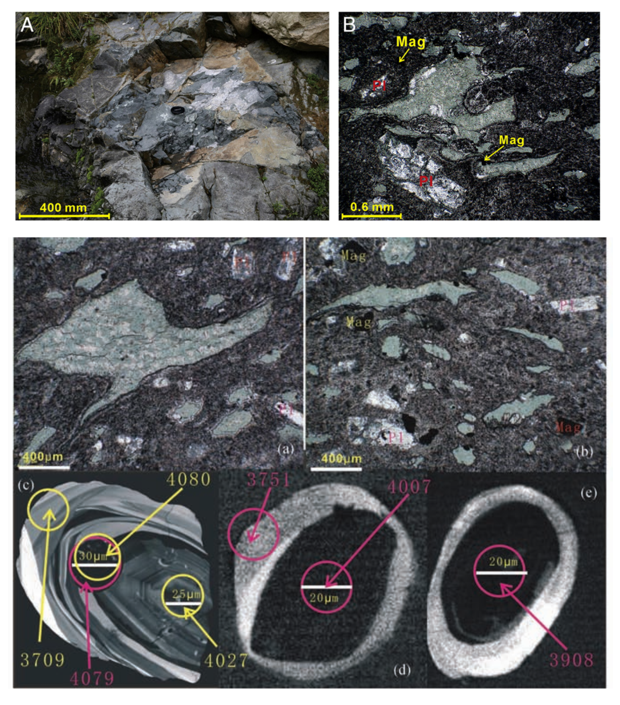

在秦岭造山带的西段,两当县桑园村南侧的河谷中,潺潺流水日夜护绕着一套大约 5 亿年前的火山沉积岩。地质学者们在这些岩层中发现了几颗古老的碎屑锆石,地质年代学测试的结果是距今约 41-39 亿年,它们是中国最古老的矿物,形成于地球诞生之初的几亿年内。

所谓「南山之寿」,名副其实。

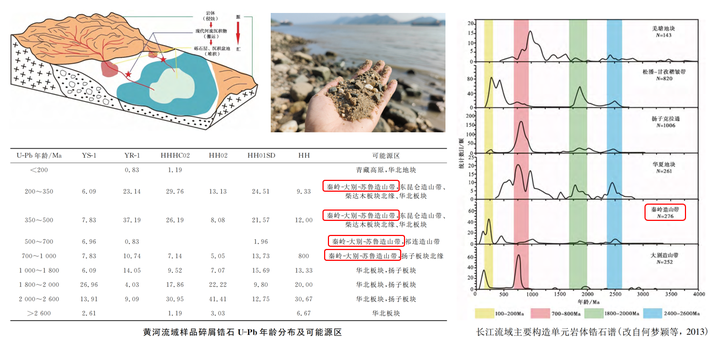

这些古老矿物的年龄,反映了秦岭漫长而复杂的地质演化历史,但它们并不能代表秦岭的形成时代。秦岭造山带的形成,伴随着数亿年前的大洋消亡和大陆碰撞造山。

现如今,我们仍然能够在秦岭深处的乱石丛中找到些许蛛丝马迹。

悠悠南山,还有很多秘密等待我们去发掘。

2. 陆地寻洋

在陕西省丹凤县城东南 30 多公里的 312 国道南侧,是曾经被誉为「秦之四塞」之一的武关遗址。

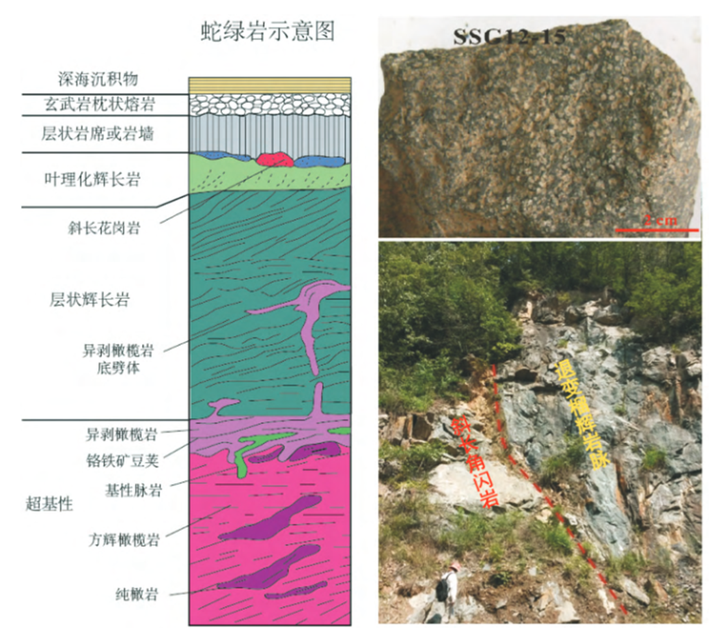

这里是秦岭古道之一的「商於古道」,曾是唐长安城的东南大道,连接关中平原与江汉平原。武关遗址的不远处,是商丹洋遗址。沿着商於古道两侧的沟壑之中,零星地散布有许多大大小小的灰黑色岩石碎块,它们来自 5 亿年前,是古大洋的岩石圈残片。

现如今秦岭山脉的南北两侧,分属两个不同的地质构造单元:华北板块和华南板块(扬子板块)。

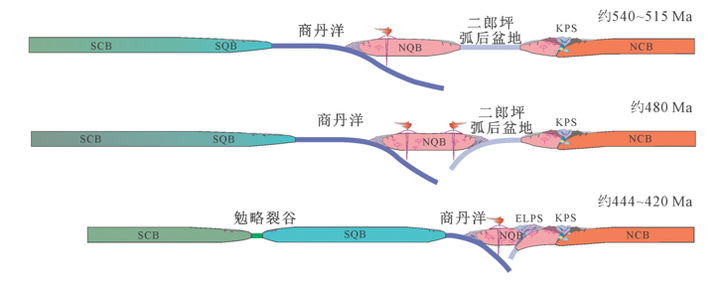

距今 8-5 亿年间,华北与华南板块之间曾存在一个古大洋,是原特提斯洋的一部分,也称商丹洋。

大约 5 亿年以来,商丹洋盆开始向华北陆块之下俯冲,大洋逐渐闭合,转变为半深海、浅海。如今丹水以南的商山地区(流岭),还保留有大量记录海水由深变浅的沉积岩。

距今约 3.6 亿年前,商丹洋基本闭合,北秦岭逐渐形成。商丹洋岩石圈的残片,至今仍保留在商丹到丹凤一带沟壑之中,向西可以断续追溯到武山、太白等地区。

在商丹洋闭合的同时,南侧沿略阳、勉县、安康一带形成了新的裂谷,一条新的大洋——古特提斯洋(勉略洋)逐渐打开,随后发展为成熟的洋盆。

直到大约 2 亿年前,勉略洋盆关闭,秦岭古洋彻底消失。曾经碧波万里、绵延数亿年的古秦岭洋,如今只有少许岩石碎片,残存在秦岭山脉的荒丘野草之中。

至此,经历大约 3 亿年的持续演化,华南和华北板块完全碰撞造山,秦岭造山带形成。

此次造山作用可能是秦岭造山带历史上规模最大的一次造山活动,中国大陆的主体基本成型,此后海水从中国东部逐渐退出,中国主体开始进入陆地演化阶段。

漫漫商於道,滚滚丹江水。许多唐朝诗人在此留下怀古诗篇,可惜他们无从得知,眼前的商山曾经历了何等沧海桑田之变。

这是一场时空大折叠,数亿年的地质历史,与几千年的人类文明,在一条狭窄的古道中相遇。

3. 天下大阻

东汉文学家和史学家班固,在《汉书·东方朔列传》中如此形容秦岭:

夫南山,天下之阻也。

我们如今看到的秦岭山脉,是南北屏障、天下大阻,但与上述的秦岭造山带是不同的概念。

造山带是地质学名词,通常伴随着大洋的闭合与地块的拼合;

山脉是地理学名词,是指大陆内部沿一定方向延伸的山岭, 以高耸狭长的地貌为特征。

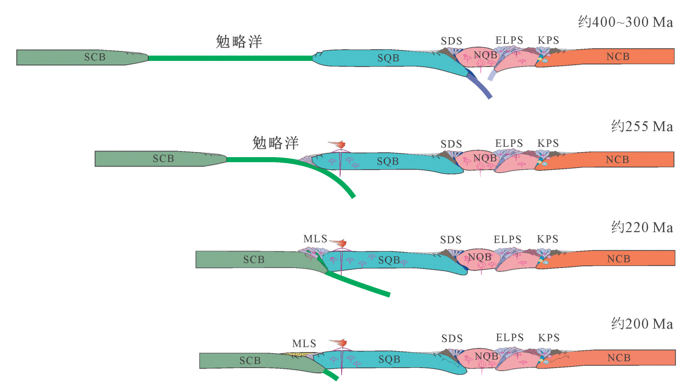

秦岭造山带形成于两亿年前,但在随后的亿万年里,饱经风霜雨雪的磨砺和地球深部的动力学作用,逐渐伸展垮塌,剥蚀殆尽。

甚至还形成了众多的沼泽和湖泊,当时整个地球的气候环境比较湿热,盆地内茂密的森林经埋藏后,形成了秦岭主要的煤炭资源,如今陕西勉县、甘肃陇南等地的煤矿大多来源于此。

到了白垩纪晚期,秦岭总体表现为丘陵地貌,河谷纵横,许多大型的山间盆地成为了爬行动物的乐园。例如,如今世界著名的西峡恐龙蛋化石产地,见证了恐龙等大型爬行动物最后的辉煌。

那么,现今的秦岭山脉是如何成为「天下大阻」的呢?

从卫星图上俯瞰,在秦岭北麓的群山和关中平原之间,有一条非常清晰的界限——秦岭北缘断裂。

公元 1556 年 1 月的一个午夜,秦岭北麓的华州地区,突发 8.0 级强烈地震。

此时正值严冬,地震造成的房屋垮塌,以及严寒、饥饿和瘟疫等震后次生灾害造成了约 83 万人伤亡,伤亡人数之多,为古今中外罕见。

秦岭北缘断裂,便是这次大地震的发震断裂。

数千万年来,正是这样无数次大大小小地震活动的积累,北秦岭的山地愈渐抬高,渭河谷地越陷越深。在六千多万年的时间里,渭河谷地积累超过七千米后的沉积物,逐渐发展成为沃野千里的关中平原。

而北秦岭隆起的岩石屏障,在雨雪风霜的雕琢之下,形成一众山峰和山脊,包括太白山、终南山和华山等诸多名山。

6500 万年前,远渡重洋的印度次大陆与欧亚大陆拼合,造成大陆的增厚与隆升,逐渐形成了世界屋脊青藏高原。其碰撞的余威波及到了秦岭,原本夷平殆尽的秦岭造山带得以重振雄风,形成了今天我们看到的雄伟峻峭的秦岭山脉。

4. 云横秦岭

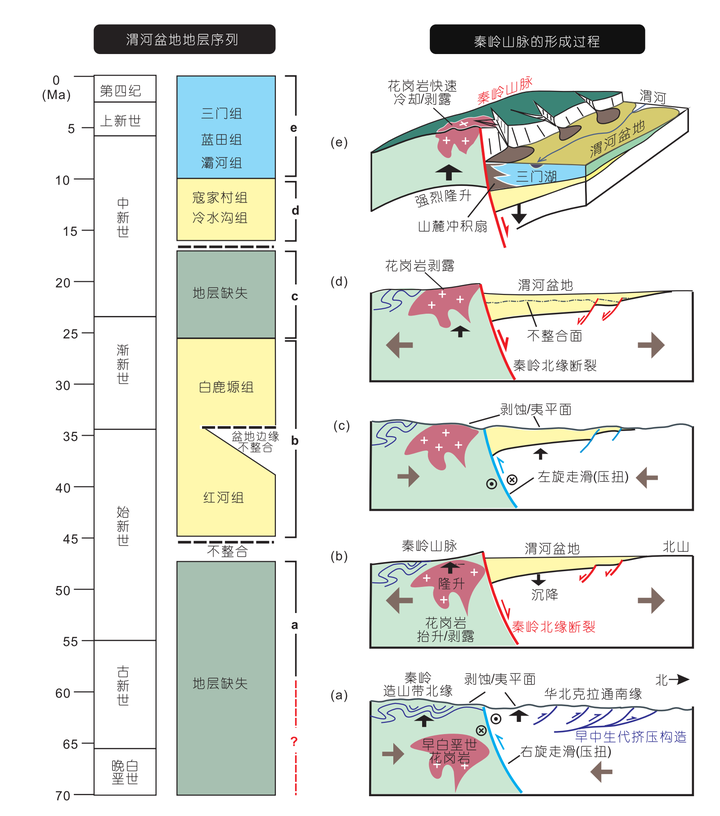

冬日来临,秦岭北麓的关中地区天寒地冻,朔风凛冽,人们生起火炉,窝在热炕上期待早日熬过严冬;而在秦岭南麓,与关中地区仅一山之隔的汉中盆地,却依然青山绿水,春意融融,人们忙碌着播种和捕鱼。

寒流常常可以把霜冻带到南岭以南,却无法踏足远离北回归线近一千公里的四川盆地。

这一切由秦岭山脉主导,其原因有三:

一是秦岭的位置特殊,正好处于东亚季风的必经之路上。

夏季,高大的秦岭可以拦截来自南方富含水汽的夏季风;

冬季,山体可以有效地阻挡北方冷空气的南下。

二是海拔高,大气中约 85%的水汽都集中在 3000 米以下,秦岭的普遍海拔高度介于 2000-3000 米之间,这便迫使水汽爬坡上升,遇到冷空气凝结,在秦岭南侧化作满天云雨,形成了「云横秦岭」的景观。

三是特殊的地形,秦岭北坡较陡,南坡较缓,主脊偏北。

当冷空气入侵秦岭山区,其北麓高耸陡峭的崖壁紧邻渭河河谷,对冷空气的入侵起到阻滞作用。

即使冷空气翻越秦岭,南麓的下坡风下沉增温,抑制了冷空气入侵河谷,进而阻挡冷空气翻越秦岭山脉。

因此,平均海拔 2000 米左右的秦岭雄踞我国中段,挡住了南方暖湿气流的北上,也阻断了北方干燥气流的南下,使得秦岭山地南北气候差异明显:

北坡属于干燥寒冷的暖温带季风半湿润气候区,广泛分布暖温带落叶阔叶林;

南坡为温暖潮湿的北亚热带季风湿润气候区,分布着北亚热带常绿阔叶 - 落叶阔叶混交林。

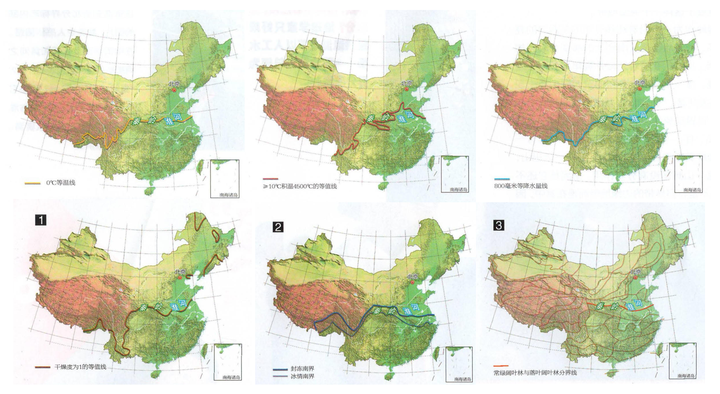

秦岭也成为了我国重要的气候分界线:

1 月 0℃平均等温线和多年 800mm 平均等降水量线。

在这两个重要气候指标影响下进一步扩展为:

我国南北方的分界线、暖温带与亚热带的分界线、水田与旱地的界线、冬季河流结冰与不结冰界线等。

例如,秦岭南麓下的汉中盆地,便是有名的「大西北之小江南」,盛产水稻、柑橘等农作物,而北麓则主产小麦、苹果、梨等作物。

古人赞秦岭,唯此有「马头观桃花,马尾扫风雪」之景致。

5. 泽被天下

如果你在长江口随意抓一把沙子,里面多半会含有大量来自秦岭的砂砾,它们可能形成于 20 亿年前、10 亿年前、2 亿年前……

同样,在黄河三角洲,在关中平原,在四川盆地,在华北平原,在江汉平原……,无论是深埋地下的历史尘埃,还是河流冲积形成的新鲜泥土,都会有大量来自秦岭山脉的营养物质。

秦岭是长江和黄河的分水岭,是它们奔流入海的重要补给站。

秦岭以北属于黄河流域,发源于甘肃省渭源县的渭河,是黄河的第一大支流;

秦岭以南属于长江水系,发源于秦岭的汉江和嘉陵江是长江最大的两条支流。

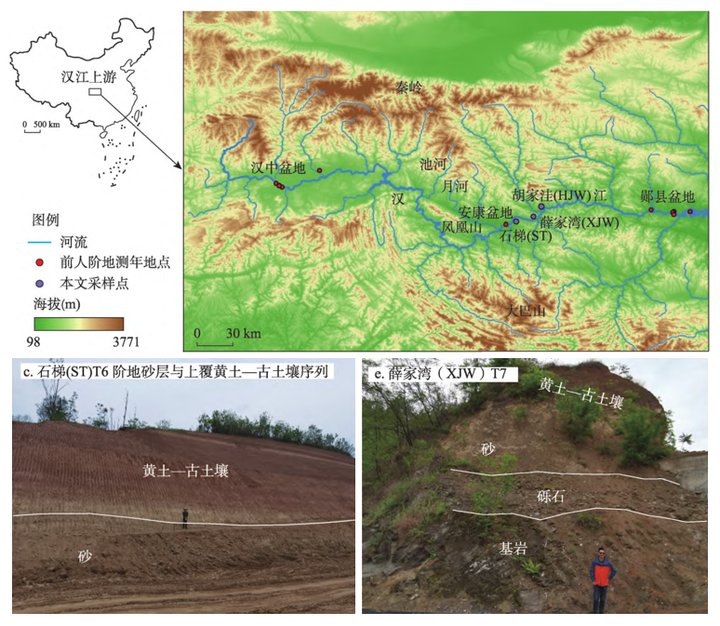

秦岭山脉独特的地质、地貌和气候条件,形成了河网密布、径流量大、地下水资源丰富、深切河谷、多级阶地等水文特征,也造就了秦岭中央水塔的地位。

漫长而复杂的造山历史,导致秦岭造山带的岩石非常破碎,形成了大量的断裂带,成为了河流聚集的通道。高大的山体,阻隔了水汽,充沛的降水形成了密集的水网。

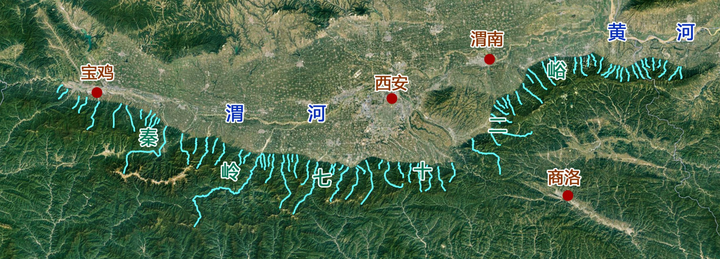

在秦岭北麓,崖壁陡峭,深谷众多,河流沿峡谷山口流出,汇入关中平原,并排而立,好似群龙吐珠。据清朝毛凤枝编著的《陕西南山谷口考》统计,仅在陕西境内,东起潼关,西至宝鸡,秦岭北坡共计约有 150 多个峪口。

其中较为知名的就有 70 多处,人们将其统称为:秦岭七十二峪。

当然,最有名的要数流经长安的八条河流,分别是:渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞。

所谓:「八川分流绕长安,秦中自古帝王都」,密集的水网和湿地庇护了灿烂的远古文化和辉煌的古代文明。

地质构造演化造就了秦岭两侧及内部众多的盆地。

例如秦岭北侧的关中平原,是地下水良好的储存场所,丰富的地下水资源主要分布在渭河及其较大的河谷阶地上和山前洪积扇地带,使这里成为了中国古人类和古文化的重要发祥地之一。

在距今大约 100 多万年前的旧石器时代,秦岭北麓的王顺山下,灞河边上,蓝田人在此繁衍生息。距今大约 6000 年前,也是秦岭北麓的浐河两岸,有母系氏族部落生活的半坡人。

此后,还有许多古人类在土地肥沃、河流纵横的关中平原留下足迹,聚合交融。

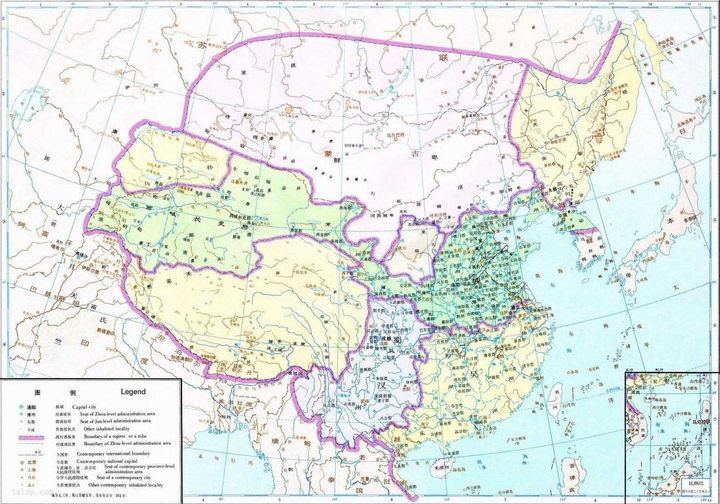

再后来,沿着关中平原向东,延展出由洛河及其支流伊河形成的洛阳平原。如此拉开了一条华夏文明中轴线,在这条中轴线上先后创建了周秦汉唐等十三个王朝。

恰如考古学家苏秉琦先生所说,从宝鸡一直延伸到伊洛之间的八百里秦川是中华文明起源最主要的区域,多元却又统一的中华文化基本就是沿着秦岭北麓展开。

此外,众多纵横交错的江河,遇上快速抬升的山脉,形成了许多深切河谷——峡谷。

由于河流的存在,北方的冷空气,少量可以沿河谷南下,进入丹江、汉水谷地。最明显的证据是陕南黄土。数百万年前,来自西北的冬季风携带了大量中亚的风沙,在秦岭以北和太行山以西沉降,形成黄土高原。

其中一部分沿着秦岭的峡谷南下,堆积在河谷两侧。

水源和肥沃的土壤吸引了早期人类的来此聚集,也被现代居民开发成梯田。

同时,这些峡谷构建起许多极其多变、复杂的山地环境,进而产生了许多风格迥异的栖息地,为许多动植物提供了庇护场所。

6. 万类霜天

珍贵而又丰富多样的野生动植物资源,让秦岭成为一个闻名世界的天然物种基因宝库。

动物学家把世界分为六大地理区,中国占了其中个:东洋区和古北区。

秦岭正位于这两个大区的交界处,既有北方物种,也有南方物种,两种截然不同的生物环境在秦岭融合。

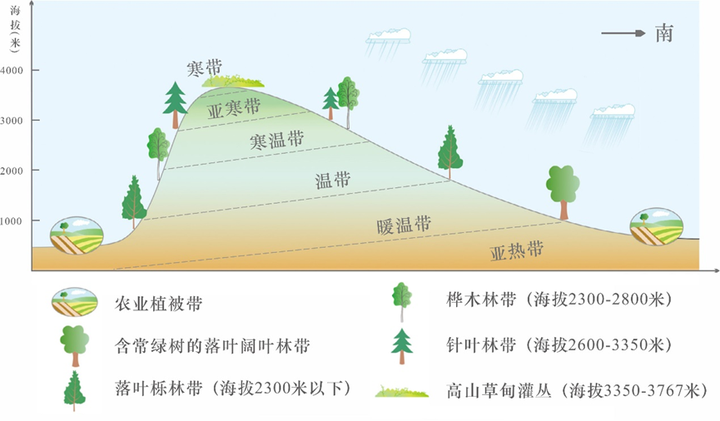

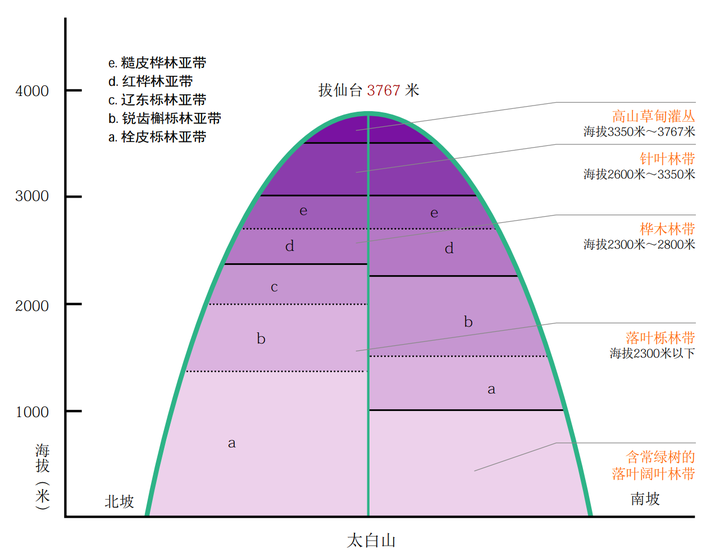

而秦岭山脉本身,从下往上,又可以分为亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带、寒带六个气候带。独特的气候带造就了十分明显的植被垂直带谱,自下而上依次为(常绿)落叶阔叶林带、落叶栎林带、桦木林带、针叶林带、亚高山灌木丛草甸带五个植被带谱。

秦岭将地球上数千公里甚至更大范围内相似的水平气候带、植被带、动物带,依次排布在海拔 740 米至 3767 米的狭窄山地内,塑造出中国东部垂直分带性最完整的山地森林。

这意味着,当气候发生轻微变化时,生存在这里的动植物只需要爬升或下降数百米,便能够重新找到适合生存的环境。于是,很多古老的动植物幸存了下来。

例如:珙桐、红豆杉、细鳞鲑等,它们是生活在秦岭的活化石。

朱鹮被誉为「东方宝石」,曾一度被认为已经灭绝。

直到上世纪 80 年代,人们在秦岭南麓的洋县发现了 7 只野生朱鹮种群。经过 32 年的保护和繁育工作,其数量已经增长到数千余只,是人类拯救濒危物种史上最成功的范例之一。与朱鹮被一同誉为「秦岭四宝」的还有金丝猴、羚牛和大熊猫,它们曾经活跃在青藏高原的东南山地。

秦岭山脉将青藏高原延展到中国东部平原,很多动植物可以将绵延不绝的山地森林作为扩散的廊道,造就了区域高度的生物多样性。

秦岭延续了西部山地,为动植物提供了繁衍的走廊,同时也是绵延中华文明的走廊。

古代先民的生产生活高度依赖自然条件,气候变化常常成为影响王朝兴衰的重要因素。

气候主要通过影响社会生产活动,继而影响王朝的政治命运。从公刘迁豳到古公亶父迁岐,再到文王迁程、迁丰,周人从西秦岭一步步向关中盆地迁播,以应对气候和环境变化引发的内忧外患。

秦岭及其辐射地区多样化的自然环境,为华夏文明的发展延续提供的容错空间。

7. 和合南北

秦岭的莽莽群山,创造多元与差异,放慢了同化与兼并的脚步。

南北分裂或整合统一是中国历史的常态,和则天下一统,分则以秦岭为界,割据南北。

中国历史进程围绕南北疆域展开,结合游牧与农耕两种生产与生活方式,形成南北意识,在此意识引导下随着政治格局变化出现南北政权和文化性格特色,体现在生活习惯、哲学、宗教、艺术、文学流派等方方面面。

例如北方的「苍凉、厚重、奔放、帝王将相」与南方「多彩、细腻、温婉、才子佳人」形成鲜明对照。又如梁启超在《中国地理大势论》中所说:

长城饮马,河梁携手,北人之气概也。江南草长洞庭始波,情怀也。散文之长江大河一泻千里者,北人为优。骈文之镂云刻月善移我情者,南人为优。

秦岭虽阻隔南北,文化存在南北差别,但自古以来始终存在秦岭南北的文化交流与融合。

四通八达的水系和古道,使得文化缓慢交融。

秦岭山中诸多河流形成的天然河谷是沟通南北的重要通道,自西至东,陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、库谷道和武关道皆是沟通南北的著名古道。

以武关道(商於古道)为例,从丹江到汉江到长江,连接了关中平原与荆楚大地,也连接了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。穿越秦岭,秦陇文化、巴蜀文化、楚汉文化相互交织、相互影响,中华文明和传统才逐渐成型。

地球的深部动力控制地质构造,地质过程决定地形地貌,地形地貌影响气候环境,气候环境决定了人类生活方式,进而影响了文明的差异。

与其说秦岭是地理和人文的分界线,不如说是南北自然格局和文化接触的缓冲过渡地带。

秦岭分隔南北,造就南北自然环境和人文的差异,带来了多样化,又通过渭河与汉江等无数支流,将这些多样化和包容性散布到整个华夏大地,是当之无愧的中华「祖脉」。

【部分参考文献】

[1] 张国伟, 关于秦岭造山带, 2019

[2] 孟庆任, 秦岭的由来, 2017

[3] 王根宝, 秦岭简史, 2020

[4] 张会心, 秦岭的文化基因, 2023

[5] 董云鹏, 秦岭隆升过程及其如何控制气候环境, 2022

[6] 董云鹏, 中国中央造山系原 - 古特提斯多阶段复合造山过程, 2022

[7] 张百平, 中国南北过渡带研究的十大科学问题, 2019

[8] 单之蔷, 南北分界线上的迷雾, 2009

[9] 刘胤汉, 秦岭水文地理, 1983

[10] 彭建兵, 秦岭生态地质环境系统研究关键思考, 2023

[11] 郑智,秦岭两栖、爬行动物物种多样性海拔分布格局及其解释, 2014

[12] 张改课, 陕西旧石器时代考古的百年探索与成就, 2024

[13] 张丹枫, 汉江上游早—中更新世河流地貌演化促进南秦岭山间盆地古人类扩散, 2023

[14] 王学群, 唐代诗歌与终南山, 2013

[15] 岳明, 秦岭植物垂直带谱完整复杂, 2015

[16] 李亚伟, 长江流域碎屑锆石 U-Pb 年龄物源示踪研究进展,2019

[17] 岳保静, 黄河流域现代沉积物碎屑锆石 U-Pb 年龄物源探讨, 2016

[18] 第五春荣, 北秦岭西段冥古宙锆石(4.1-3.9Ga)年代学新进展, 2010

[19] 张宏福, 造山带橄榄岩岩石学与构造过程:以松树沟橄榄岩为例, 2019

[20] Huang Baochun, Paleomagnetic constraints on the paleogeography of the East Asian blocks during Late Paleozoic and Early Mesozoic times, 2018

[21] Dong Yunpeng, Co-Evolution of the Cenozoic Tectonics, Geomorphology, Environment and Ecosystem in the Qinling Mountains and Adjacent Areas, Central China, 2022

[22] Zhao Jie, Paleomagnetic constraints of the Lower Triassic strata in South Qinling Belt: Evidence for a discrete terrane between the North and South China blocks, 2020