为什么会发生物种大灭绝?

物种的灭绝其实时时刻刻都在发生,可大灭绝事件却极为少见,而且极具灾难性。

那么到底什么是物种大灭绝呢?

物种大灭绝又被称为聚群灭绝(Mass Extinction),是指生物区系中的大部分成员在很短的地质时间里遭到毁灭,这种毁灭往往是整科、整目甚至是整纲的,可见其灭绝规模之大!

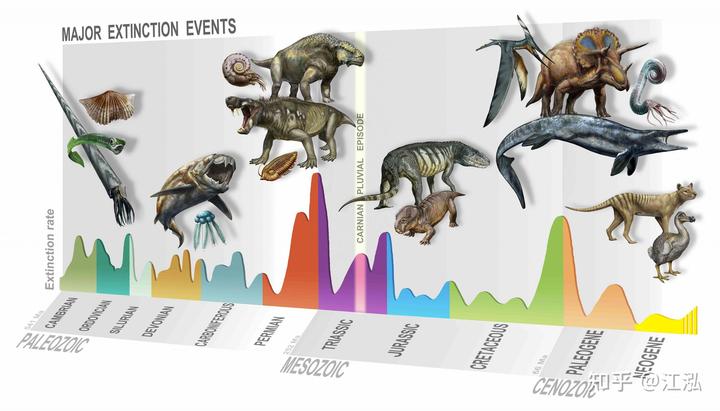

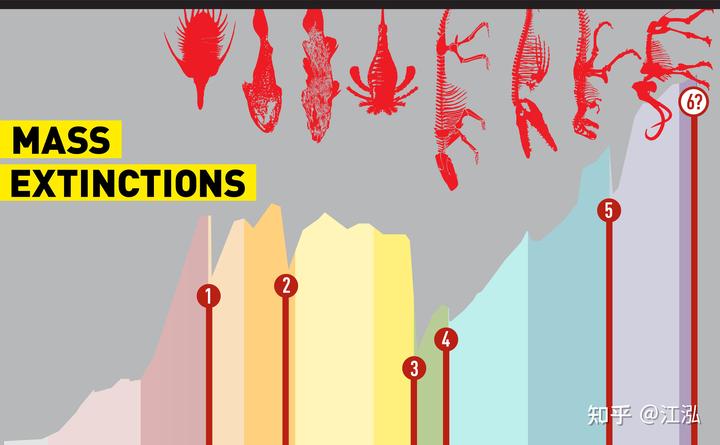

在地球漫长的 46 亿年地质史中,一共发生过五次大灭绝事件(big five),而这五次大灭绝事件都发生在显生宙,原因其实很简单,那就是显生宙之后地球生物的种类和数量才达到了非常高的水平,而它们保存在地层中的化石能够帮助我们探索大灭绝事件的发生。

那么下面不妨先简单的回顾一下五次大灭绝事件:

1.奥陶纪大灭绝(Late Ordovician mass extinction)

发生时间:距今 4.5 亿至 4.4 亿年前

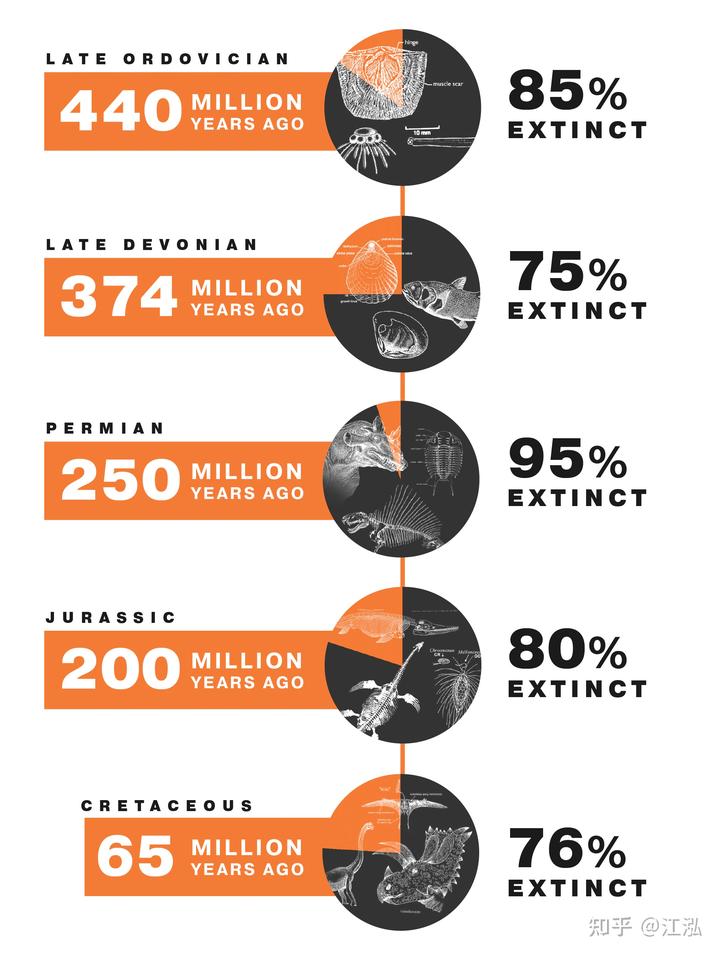

灭绝规模:27%的科,57%的属,85%的种[1]

代表动物:鹦鹉螺、三叶虫

奥陶纪是古生代的第二个纪,开始于距今 4.95 亿年前,那时候气候温暖,陆地面积较小,地球上有面积广阔的海域。在漫长的4500 万年中,海洋浅海为无脊椎动物的繁荣提供了优越的条件,海百合、珊瑚、三叶虫、鹦鹉螺等海洋生物大量繁衍生息。

变化发生在奥陶纪末期,南方的冈瓦纳大陆逐渐漂移进入地球的南极区域,大陆位置的改变影响了大气和海洋环流,导致全球温度骤然下降,地球进入了冰川期。气候变冷了,大量水分变成冰凝结在南极地区,全球海平面下降。

曾经繁荣的浅海露出水面,变成了不毛之地;在水足够深的地方,冰冷的海水让也让其中的生物难以适应,纷纷死亡。这次大浩劫席卷全球,85%的动植物物种灭亡,大型的鹦鹉螺和很多种类的三叶虫损失殆尽。

奥陶纪大灭绝是地球历史上的第一次大灭绝,就灭绝规模而言在五次大灭绝中排名第二,只有极少数物种逃出这次以及后来的几次劫难生存到现在。如今在太平洋和印度洋中的部分地球还有活的鹦鹉螺生存,但是体积最大不过 20 多厘米,而在奥陶纪曾经出现过甲壳长达 10 米的巨型鹦鹉螺(房角石),只留下少数化石让我们凭吊了。

2. 泥盆纪大灭绝(Late Devonian extinction)

发生时间:距今 3.75 亿至 3.6 亿年前

灭绝规模:19%的科,50%的属,70%的种[2]

代表动物:盾皮鱼类、无颌鱼类

泥盆纪是古生代的第四个纪,开始于距今 4.16 亿年前,结束于距今 3.54 亿年前。泥盆纪时期的地球陆地面积扩大,气候温暖,生命形态发生了巨大的变革,这些变革表现为植物的出现、昆虫的萌发、鱼类空前繁荣、两栖类登上陆地等。正是由于当时鱼类在门类和数量上的繁盛,泥盆纪又被称为“鱼类的时代”。

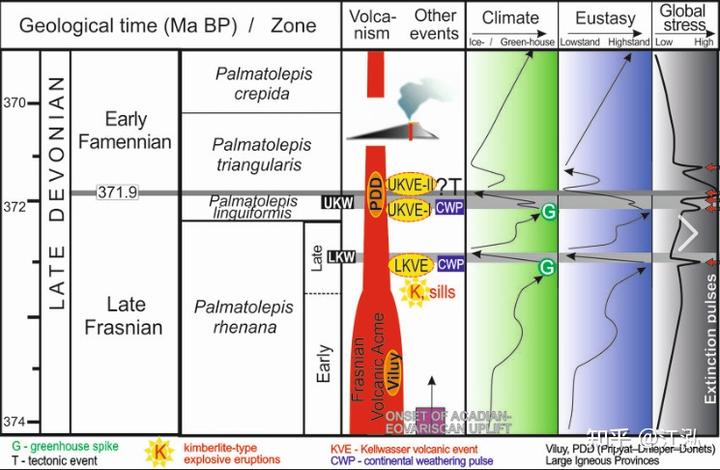

灭绝事件发生于泥盆纪末期,由于地壳运动频繁,全球气温下降,海平面下降,导致大量海洋动植物死亡,而陆地生物受到的影响却并不大。

与其他任何一次大灭绝不同的是,泥盆纪大灭绝包括了距今 3.65 亿年前和距今 3.55 亿年前两个灭绝高峰,中间的 1000 万年动植物则出现了明显的恢复。据统计,泥盆纪末期有约 82%的海洋生物灭亡,其中就包括盾皮鱼类和无颌鱼类,而浮游植物、三叶虫等也受到了沉重打击。

泥盆纪大灭绝是地球历史上的第二次大灭绝,就灭绝规模而言在五次大灭绝中排名第四。在这次灭绝中,包括邓氏鱼在内的盾皮鱼类全面消失了,它们坚硬的外壳变成了化石,成为属于泥盆纪的回忆。

3.二叠纪 - 三叠纪大灭绝(Permian–Triassic extinction event)

发生时间:距今 2.52 亿年前

灭绝规模:57%的科,83%的属,90-96%的种[3]

代表动物:三叶虫、板足鲎

二叠纪是古生代的最后一个纪,开始于距今 2.95 亿年前,结束于距今 2.5 亿年前。二叠纪时期的地球陆地面积进一步扩大,大陆板块联接成为联合古陆,而海洋的面积减小。当时地球上的动植物进一步演化,海洋中的无脊椎动物和鱼类依然兴旺,陆地上两栖动物繁盛,爬行动物开始兴起并演化出许多不同的类群。

浩劫于二叠纪末期隐现,联合古陆的出现改变了大气循环,在大陆内部形成了干旱气候,气温甚至超过了 40 度。陆地的扩大使得海平面不断下降,原本富饶的浅海变成了陆地。不断攀升的气温又造成了海洋缺氧,海水中不依赖氧气的细菌不断繁衍,同时释放出来大量的硫化氢。作为有毒气体的硫化氢毒害海洋和陆地的生物,并且破坏臭氧层,加重温室效应。

与此同时,大规模火山喷发和陨石撞击也可能加剧了环境的恶化,大灭绝不可避免的发生了。据统计,二叠纪末期有约 95%的物种灭绝,其中包括 70%的陆生脊椎动物和 96%的海洋生物,其中三叶虫、板足鲎等完全消失,其他动物也都遭受重创。

二叠纪大灭绝的破坏力之大,直到 500 万年后,地球的生态系统都没能完全恢复过来。二叠纪大灭绝是地球历史上的第三次大灭绝,就灭绝规模而言在五次大灭绝中排名第一,因此被称为大灭绝之母。

4.三叠纪 - 侏罗纪大灭绝(Triassic–Jurassic extinction event)

发生时间:距今 2.01 亿年前

灭绝规模:23%的科,48%的属,70-75%的种[4]

代表动物:波斯特鳄、布拉塞龙

三叠纪是中生代的第一个纪,开始于距今 2.5 亿年前,结束于距今 2 亿年前。三叠纪时期联合古陆面积继续扩大,气候继续保持着干燥炎热的特征。经过上一次大灭绝之后,动植物在三叠纪时期开始恢复和发展,代表事件就是爬行动物崛起,其中不但出现了主龙类和恐龙,还出现了会飞的翼龙和生活在水中的水生爬行动物。除了爬行动物,原始的哺乳型动物也出现了。

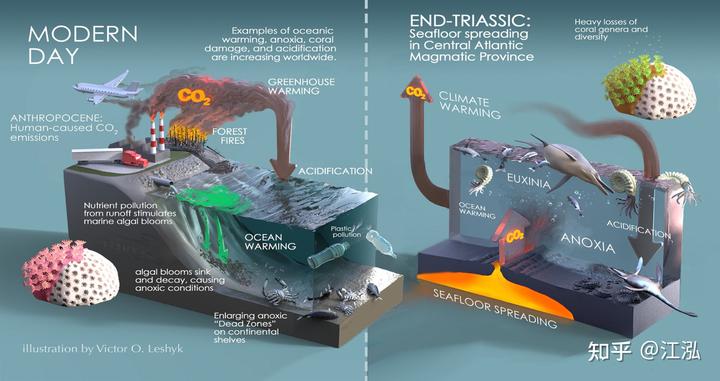

三叠纪末期,联合古陆开始分裂,导致一系列剧烈的火山喷发。火山喷发放出大量的二氧化碳,产生了温室效应,使得全球性的温度上升。高温带来了一系列的灾难,大量植物死亡,陆地上一片荒芜,海洋中到处都是死寂。

就这样,炎热干旱再次将动植物推向死亡的边缘,很多物种因此而消失。据统计,三叠纪末期有约76%的物种灭绝,其中以海洋生物居多,消失的动物包括大型主龙类、大型两栖动物及海洋中除鱼龙、蛇颈龙之外大部分的水生爬行动物等。

三叠纪大灭绝是地球历史上的第四次大灭绝,就灭绝规模而言在五次大灭绝中排名最后。最近的研究显示,三叠纪大灭绝一直持续到侏罗纪初期(因此也被称为三叠纪 - 侏罗纪灭绝事件),在这次灭绝中虽然有很多动物消失了,但是却给一群奇异的生物创造了崛起的条件,恐龙的时代即将来到。

5.白垩纪 - 古近纪大灭绝(Cretaceous–Paleogene extinction event)

发生时间:距今 0.66 亿年前

灭绝规模:17%的科,50%的属,75%的种[5]

代表动物:非鸟恐龙、翼龙、沧龙

白垩纪是中生代的最后一个纪,开始于距今 1.42 亿年前,结束于距今 0.66 亿年前。白垩纪时期联合古陆早已不复存在,各大洲也已经有了今天的样子,当时的气候温暖湿润,形成了明显的四季更替。白垩纪是生命进化的重要阶段,代表了中生代的巅峰时期,当时的地球是恐龙的家园,翼龙和沧龙则分别占据了天空和海洋。除了恐龙,被子植物开始取代裸子植物,哺乳动物继续进化,原始鸟类也出现在天空中。

一场意外在白垩纪末期降临,一颗彗星撞击了地球,随即引发了火风暴、海啸、地震、火山爆发等一系列灾难,短时间内杀死了大量生物。撞击后产生的灰尘进入大气层,遮住了阳光达数年之久,导致全球温度急剧下降。没有了阳光,植物就无法进行光合作用,动物就没有了食物,食物链的崩溃造成了更大规模的死亡。

据统计,白垩纪末期有约 75%的物种灭绝,消失的动物包括恐龙、翼龙、海生爬行动物、菊石等,只有体型很小的动物活了下来。这次灭绝事件是地球历史上的第五次大灭绝,就灭绝规模而言在五次大灭绝中排名第三。

因为恐龙(非鸟恐龙)的消失,白垩纪大灭绝成了最为人们所熟知的灭绝事件。尽管恐龙灭绝了,但是许多动物却生存下来,直到今天它们还生活在我们身边,比如蝾螈、乌龟、蛇、鸟类(恐龙的后裔)等。白垩纪灭绝最重要的贡献是为哺乳类的进化敞开了大门,在千百万年后更是出现了万物灵长的人类。

为什么会发生大灭绝?

关于大灭绝的原因一直存在着争论,一般而言,当长期处于压力之下生物圈的遭受到短暂冲击,就可能导致大灭绝的发生[6]。生物多样性越高,导致大灭绝发生的可能性就越大,而且一些扰动(比如小行星撞击)就更可能形成波及全球的大灭绝事件。

2006 年,艾伦斯和韦斯特提出了“压力 - 脉冲”模型,在这个模型中,造成大灭绝通常包括了两个原因:一个是对生态系统长期的压力 - 压力;另一个是压力期结束时的突发灾难 - 脉冲[7]。他们对整个海洋灭绝率的分析表明:无论是长期的压力还是突发的灾难都不足以导致灭绝率的显著增加!

麦克劳德在 2001 年曾经统计了一些造成大灭绝的原因,比如:泛布玄武岩事件,也就是大规模长时间的火山喷发,在每次大灭绝事件中都有发生;海平面下降,多次关联大灭绝事件;小行星撞击,只在白垩纪 - 古近纪灭绝事件中成为直接诱因。

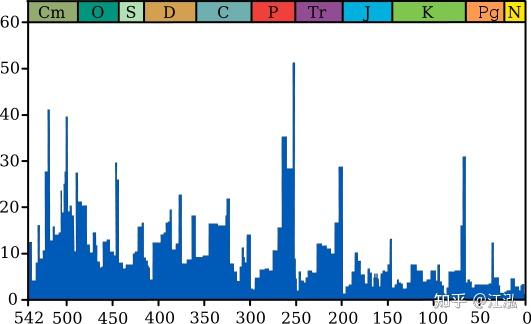

大灭绝是否存在规律?

许多科学家认为大灭绝是有规律的,也就是周期性,比如劳普和赛普科斯基就在 1984 年发表的文章《地质历史中物种灭绝的周期性》指出每个 2600 万至 3000 万年前就会发生一次大灭绝事件[8]。罗德和马勒则在 2005 年发表《化石多样性的循环》一文中提出大灭绝的周期是 6200 万年[9]。

从白垩纪 - 古近纪灭绝事件至今,已经过去了 6600 万年前,想到周期性便不禁瑟瑟发抖!

关于大灭绝周期性原因的解释包括有银河系平面上的震荡,穿越银河系的旋臂,地球化学变量的波动等。但是海洋大灭绝的数据并不符合大灭绝的周期性,所以大灭绝存在规模还只是一个科学假说,并没有证据能够证明

第六次大灭绝事件

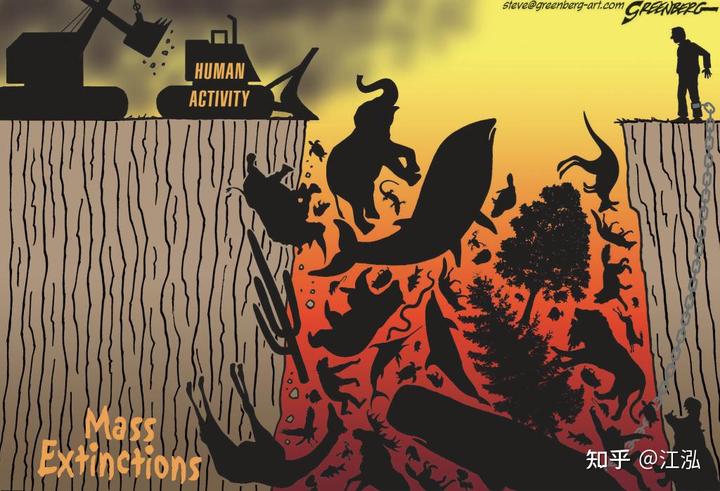

尽管科学界将地球历史上的生物大灭绝分为五次,但其实还有第六次大灭绝,那就是全新世灭绝事件(Holocene extinction),而我们人类正是这次大灭绝的制造者。

自从人类出现之后,特别是工业革命以来,对环境肆无忌惮地破坏和对动物不加限制的捕杀已经造成了大量动植物的灭绝。1600 年至今的 400 多年中已经有724 种高等动植物灭绝,其中就包括我们熟知的渡渡鸟、袋狼、白鳍豚,很多物种甚至在人类发现之前就已经灭绝了。目前物种的灭绝速度是正常条件下的100 至 1000 倍[10],如果按照这个速度发展下去,到 2050 年,地球上将有 37%的物种消失。与已经灭绝的物种相比,更多的物种正处于濒临灭绝的状态。

如果我们人类再不实行切实有效的保护措施,第六次大灭绝将无法避免,而身处自然界和食物链中的我们也无法逃脱万劫不复的宿命。

我们距离大灭绝并不遥远,因为我们正身处大灭绝之中!