为什么我们的大脑会「自动筛选」信息?选择性注意效应的本质是什么?

在「同时处理多个任务」对大脑来说难在哪里?中,我解释了关于注意力的基本概念和原理,这一系列的内容可以更简化的解释:

大脑区域的任务特异化分工

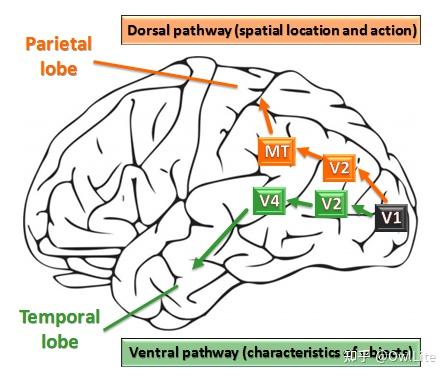

这一点可能大家多少有所耳闻。比如大脑的有负责听觉的区域,负责视觉的区域[1] 以及 负责嗅觉的区域。通常意义上,这些功能区域内部又构成一定的拓扑结构,越底层的结果功能越单一,处理的信号内容越特异化,而越高层的结构,处理的信号越多样化且复杂,而功能越多样化。

典型地,基础视觉区域 V1 的功能较为简单,它处理完信号之后按照视觉皮层拓扑结构再传递给更高层级的脑区,以处理更复杂的信号。

随着视觉信号数据传到更高层级的区域(V4,MT 等),信号本身表现的越来越复杂[2],同时这些区域自身还能处理非视觉信号。对应地,V1 区域则相对较少处理其他类型的信号。

大脑的任务特异化和状态固化

大脑的每个区域都会优先处理各自对应类型的信号,同时都在争夺处理信号的资源(血流、血氧、能量供给等),如果不加控制,大脑内部必然乱作一团。

大脑内部调控资源机制为 执行控制信号(Executive control signals)[3]. 每当大脑决定做一项任务时,执行控制信号会发出,对应的大脑区域被优先分配资源,而其他区域则被压制,这一状态在任务的整个阶段都被执行控制信号维持住。这类似于对计算机编程,配置好之后的人脑为任务做好了准备,并在一定时间内,处理任务的过程中能不断的优化配置,使得对该任务的处理效率不断提高。

在维持过程中,我们可以通过各种设备观察到大脑内部的不同区域构成一个协同处理任务的子网络,并处于活跃状态[4], 这本质上是注意力控制系统在起作用。

因为任务相关区域的活跃和其他区域的被压制,在可感知的意识范围之内,任务相关的信息占比会大幅度的提高,而其他信息的占比则接近消失。

这在感知上表现为对信息的筛选,实际上是大脑决定做某件事之后自然发生的结果,并非我们自主决定和执行了对信息的“筛选”。相反,如果我们有意识的进行对信息的筛选,会因为这套调控机制而放大想要筛选的信号在认知中的比例而起到相反的效果。

异常状态

在执行控制信号不能有效作用的时候,我们的认知(包括注意力)就会异常。

比如睡眠态,这套系统完全不起作用,大脑内各个区域的信号几乎平等的争夺已经被降低的资源并发出自己的信号。由于注意力调控完全不起作用,这些各种各样的信号会平等的进入到残存的意识从而形成梦境。所以梦境会表现为内容特别丰富,但这些内容又难以形成连续且合乎逻辑的故事,总是被新的内容信号打断而发展到完全意外的路线上。

对于神经系统异常的人,比如抑郁症、多动症,或者过于疲劳等,要么执行控制信号本身就有问题,要么执行控制信号想要控制的对象区域有问题,从而让注意力表现异常,无法有效筛选信息[5]。