为什么我们看到的星星总是一闪一闪的,而月亮却很少有这种现象呢?

并不是因为月亮更亮,而是因为,月亮看上去足够大。

小学老师告诉我们,星星闪烁,是因为它看上去很小,就像一个点一样,点光在经过大气层时,要经过一层层的不同密度和温度的空气,它们的折射率不同,再加上空气的流动(风)会让这不同层之间出现移动,所以星星的光会一直在不同的传播路径上变来变去。(家用望远镜看这些星星,都呈现出一个模糊、抖动且扭曲的光斑,而不是一个点。即使在“最晴朗”的夜晚,望远镜目镜中的星星也很少是静止的,就像是透过篝火去看对面的少女一般。)

那光都是要经过大气层的,为什么行星就不闪烁了呢?

这是因为,行星距离更近一点,所以看起来更大一些,就像一个小圆盘。圆盘由大量的点组成,虽然每个点仍然会闪烁,但这个不亮那个亮,从整体来看,亮度就被“平均”化了,因此看起来比较稳定。

月亮是一个更大的圆盘,它是如此之大,是星星的上千倍,以至于你根本注意不到其中每一个光点的闪烁。只有当月亮(以及行星)出现在地平线附近时,更厚的大气层、地表的热气(温度梯度)变化才有可能让它变得晃动起来(这也是为什么世界知名的大望远镜都被装在高山之巅的原因之一)。

当你拥有一个天文望远镜之后,你一定会先去观察月球上的那些坑,这时你就会观察到,它其实也是在抖动着的:

同样的,金星在你的小型望远镜中会是这样的:

想当年,伟大的人形自走观天器、最后一位纯肉眼观星的天文学家第谷认为,星星闪烁是由于恒星绕自转轴快速旋转引起的,就像旋转的钻石在光线的照射下闪烁一样。我们现在知道,再伟大的人也会犯错误。

So easy?

好了,也许你会想,这太简单了,知乎平均 985,这点儿知识也能水一篇?

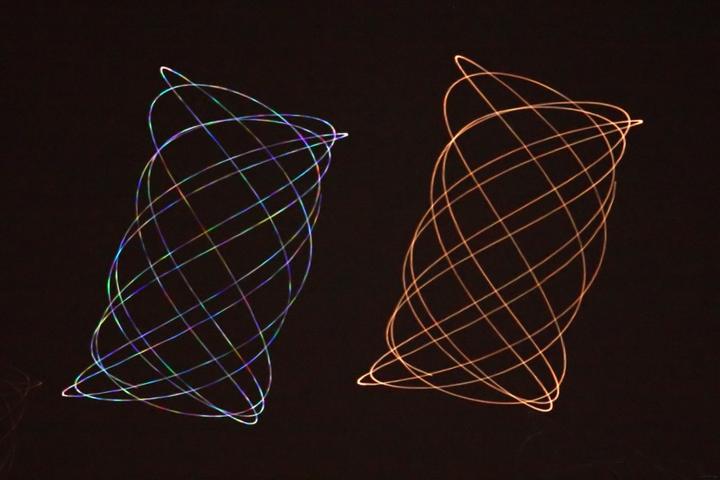

那请下图,是亮度很接近的轩辕十四和火星的照片,当时它们在天空中离得很近,只相差 1.5 度[1]。摄影师在 10 秒长曝光的同时摆动相机镜头,产生了拖影。你是否能说出下面这幅图中,哪一个是恒星,哪一个是火星么?

嗯,你猜的没错,左边彩色的是轩辕十四,右边的是火星的光影。

至于轩辕十四呈现彩色的原因, 是由于空气湍流导致折射率的变化,不同颜色的光进入镜头的“概率”就会发生变化,产生幻彩一样的效果。而更近的火星更接近一个面光源。虽然圆盘很小,但它的光线要宽得多,因此,湍流的影响就会被“平均”掉,产生一个更稳定的颜色。

反向应用

再说点相关的吧。

你是否有看过这样的照片?

天文台这个黄色的激光是干什么的?

前面说过,在天文观测中,地球大气层的湍流会对光线产生折射,导致星光的模糊。受此影响,地基光学望远镜的口径达到 0.4 米左右时(大气相干长度),再怎么增大口径,望远镜的实际分辨率也很难再提高太多了。

那天文学家怎么解决光波在经过传输介质后发生的变形(波前畸变)呢?尤其是,这个波前畸变还是实时变化着的。

现在比较流行的一个思路是,先找一颗(观测目标附近的)亮星作为导引星,用波前探测器探测,再实时反馈控制变形镜,补偿这个波前畸变(自适应光学)。也就是说,以导引星发出的光波为标准波前(称为信标),实现对被观测目标的高分辨成像。

但不是每个星附近都有一颗亮星的。怎么办呢?

我们知道,在海拨 80~105 千米高度的接近大气顶层的电离层中,有丰富的金属原子,其中钠原子的丰度高、而且能发出很强的钠 D2 荧光谱线。因此我们可以通过发射相应波长[2]的激光来激发这些钠原子,使之成为激光钠导引星(钠信标),来克服大气扰动的影响。

当然这还需要解决拉莫尔进动等一系列问题,这里已经写得太长了,就不写了。