为什么野草比花园植物更早感知春天?

提到春天,我们一般想到的是“开花”、“种子萌发”和“长叶”,然而问题中的这个说法是有点小毛病的:野草不一定比花园植物更早感知春天(或者说开花)。但其背后是另一个更有意思的问题,即“为什么植物的花期各有不同?”

被子植物的花的各个部分都是叶的变式——花萼片与花瓣是孢子叶周围的营养叶,雄蕊是小孢子叶,雌蕊中的心皮则是大孢子叶,总的来说全都是叶子。

那么这些叶子是如何变成花的呢?

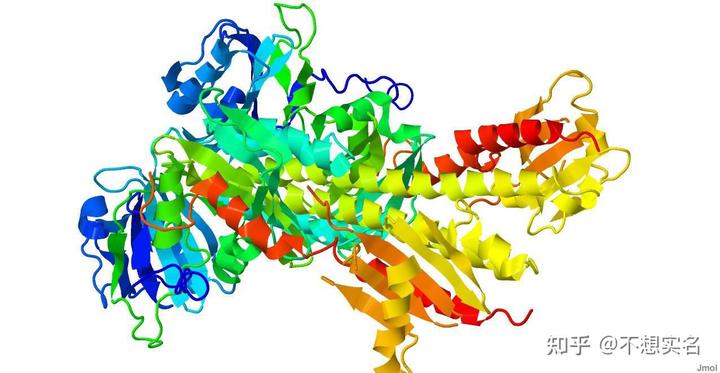

ABCDE 模型是一个很经典的把花的发育与基因的表达联系起来的模型,简单来说就是将与花发育有关的基因分为 ABCDE 五类,每一类管不同的部分,彼此之间又有重叠:

A 类基因主要是 AP1,作用是控制花萼和花瓣的发育。

B 类基因主要包括 AP3、PI,作用是控制花瓣和雄蕊的发育。

C 类基因主要是 AG,作用是控制雄蕊和雌蕊的发育。

D 类基因主要是 FBP7 和 FBP11,作用是控制胚珠的发育

E 类基因主要是 SEP1、SEP2 和 SEP3,作用是控制花瓣、雌蕊、雄蕊和胚珠的发育

话又说回来了,这貌似和这题没什么关系,不过只是顺嘴一说罢了,接下来才算是进入正题。

简而言之一句话:植物能够感受一日内白天和黑夜的相对长度,并以此为依据确定自己该不该开花。

这个“一日内白天和黑夜的相对长度”,我们一般称其为光周期(photoperiod),它对于花的形成和开放有着重要作用,根据植物开花所需要的光照长度的特点,我们将植物分为四类:

长日植物(Long-day plant, LPD)是指在一日内(一个昼夜周期内)光照时长大于某一临界时长时才能开花的植物,因此延长光照时间对这类植物开花是有利的,长日植物包括许多禾本科作物(小麦、大麦、黑麦、燕麦)和十字花科植物(油菜、萝卜、甘蓝、白菜),也包括若干花卉(杜鹃、天仙子)。

相对应的,短日植物(Short-day plant, SDP)是指在一日内光照时长小于某一临界时长时才能开花的植物,因此适当缩短光照对这类植物开花是有利的,例如菊花、蜡梅、高粱、牵牛花。

还有一些植物对日照长度要求不大,只要温度适合一年四季都开花,例如茄科部分植物(番茄、茄子、辣椒)、蒲公英和月季花等,我们称之为日中性植物(Day-neutral plant, DNP)

另外有少数植物(如甘蔗)只能在某一特定日照长度范围内开花,长了或短了都不行,我们称之为中日性植物(Intermediate-day plant, IDP)。

根据这些现象,植物体内一定有什么能够感受光照的东西,同时这些东西还能进入细胞核,调节基因表达。

我们把植物体内的色素分为几类:存在于液泡中的、存在于线粒体中的和存在于细胞质中的。

液泡中的色素是单纯的色素,用来遮挡光线避免晒伤或吸引昆虫传粉;叶绿体中的色素很忙,不可能跑到细胞核中做兼职。

看来看去,只有细胞质中的色素最闲了,我们看看它们吧。

细胞质中的色素主要有两种——光敏色素(Phytochrome)和隐花色素(Cryptochrome)。光敏色素吸收红光被激活,转化为红外光吸收型(Pfr),随后可以吸收红外光而被灭活,回到红光吸收型(Pr),并且红外光吸收型的光敏色素不是很稳定,在长时间黑暗中会自发转化为红光吸收型光敏色素;而隐花色素则吸收蓝光被激活,一经激活就不再灭活。

考虑到植物需要感受一日内光照时长的变化(换句话说,感受多长时间没有光),这个调节物只能是光敏色素了。

有实验证明了这一猜想,即在进入暗期(夜晚)一段时间后在极短时间内用红光照射短日照植物,这样便可以抑制短日照植物的开花(促进长日照植物的开花),而此后立刻用远红光(红外线)照射便可逆转这一现象,且该反应可以进行多次,开花与否完全取决于最后一次照射的光种类,这说明调节开花的确实是光敏色素。

那么,同一种色素是如何在长日照植物与短日照植物中起到完全相反的作用的呢?

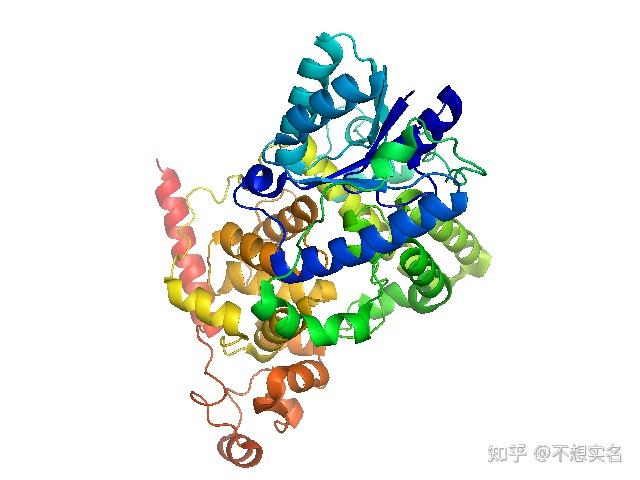

由于光敏色素的保守性,所以只能是下游信号不一样了,在这条信号通路中存在一个极为重要的转录因子——CONSTANS(长日照植物)/Hd1(短日照植物)。

二者均为转录因子,且为同源蛋白,功能也均为促进开花,但二者分别存在于长日照植物与短日照植物中,这就注定了二者的命运截然相反。

长日照植物中,光敏色素在吸收红光、变为 Pfr 后直接与 SPA 结合,抑制 COP1–SPA 复合物(E3 泛素连接酶)活性,稳定 CONSTANS,从而促进成花素 FT 的表达,促进开花。

但是在短日照植物中,COP1–SPA 复合物并不能很好地降解 Hd1。而光敏色素在吸收红光、变为 Pfr 后会促使 Hd1 由转录激活子转变为转录抑制子,抑制 Hd3a(FT 的同源物,促进开花)的表达,与此同时,另一个 E3 泛素连接酶 HAF1 在光期通过泛素化介导 Hd1 降解,二者合作,抑制了短日照植物在长日照条件下的开花。

不同植物开花需要的 FT(或 Hd3a)的量是不同的,于是,我们就看到了各有不同的花期。

无论是花的开放,还是种子萌发、叶片生长,都要依靠光敏色素的作用,而光敏色素在不同植物中的作用有所不同,本质上是由于植物的分子机制不同,更加底层的原因是植物在演化中选择的策略不同:野草多为一年生,种子多而个体小,更加不稳定的环境让它们倾向于更早发芽、更快成熟、留下更多后代的 r 对策;花园植物多为多年生,种子少而个体大,其祖先就生活在相对稳定的环境中,这让它们倾向于晚发芽、慢成熟、一次性留下的后代较少的 K 对策。

这就是所谓“野草比花园植物更早感知春天”的原因。