为什么音乐能瞬间改变情绪,而文字需要时间消化?

这个问题来得真及时!作为一个从大学时代就开始淘打口 CD 的老听众,对音乐和情绪这个话题确实积累了不少想法。从音乐理论到神经科学我都算不上专业,更多是基于个人体验的观察和思考,说得不对的地方还请各位指正。

PS:文中提及的曲目基本各大音乐 APP 上都能找到。没控制住写得过长,不妨先收藏。码字不易,若读过后喜欢,请点个喜欢

音乐和语言的两条路线

音乐和语言在大脑里也许走的是不同的路线。

音乐处理更像是多通道并行——听觉皮层直接处理音高、节奏、音色的同时,边缘系统(杏仁核、海马体)几乎同步激活。整个过程主要由右脑负责,偏向整体性、直觉性的处理。

而语言处理是序列化解码——必须经过语音识别→词汇提取→语法分析→语义理解这样一步步来,主要依赖左脑的布洛卡区和韦尼克区,得按时间顺序逐步构建意义。

简言之,音乐走"快车道",语言走"慢车道"。

所以除非本身关注点就在歌词上(比如我们听万青的作品,最有嚼头的就是歌词),日常随意播着扫一耳朵的情况下,旋律确实可能比歌词更容易触动情感。

这里面一个可能的关键差异,我觉得是"语境"的表达方式不太一样。

音乐的语境相对直接。你听到的那种忧伤、激昂、宁静的情绪,很大程度上通过声音的物理特性就传达给你了。

而歌词的语境则需要更多层处理:先理解字面意思,再结合上下文,最后才能提取出情感内容。这个认知链条一长,那种瞬间的情感冲击力就容易被稀释。

一个听众的进化简史:从音色开始

下面分享自己的体验。

我的音乐偏好变化是从人声到纯器乐。

大学那阵特别迷爵士女声。那时候网络还不发达,天天吃着《音像世界》"天碟落地"专栏的安利去淘 CD。那时被什么打动呢?肯定不是歌词——Diana Krall 唱英语我听不懂,小野丽莎唱日语更听不懂。

琢磨了一下,迷恋的应该是各种有质感和辨识性的音色:

Billie Holiday 那种沙哑磁性,Ella Fitzgerald 的丝绸般光滑,Nina Simone 的深沉厚重,每一种音色就像不同的情感滤镜,即使听不懂歌词,那种忧郁、温暖或激情也能瞬间传达过来。

为独特音色加成的,是歌手的语感——表面上在唱歌,本质上是利用声音讲故事。这涉及到咬字的轻重缓急、停顿的恰到好处、换气时机的巧妙安排,甚至包括某个音节的微妙处理。

而语感,比唱功更传递情绪。

西方歌手里有两位我认为语感极佳的代表:

首推 Stacey Kent,她咬字极其考究,每个词都像经过精心雕琢,那种轻柔但清晰的发音让人仿佛听到丝绸摩擦的质感。作为少见的现场表现胜过录音棚的歌手,仔细听一下她这首音乐会版本的《It Might as Well Be Spring》,你会发现她在面对乌压压的听众时反而能把普通的句子唱出更多微妙层次。

另一位是 Michael Bublé。他对句子的处理继承了 Frank Sinatra 那种对话风格但更自然,就像在跟你面对面聊天一样。他的停顿和重音处理特别有音乐剧感,能让一首爵士标准曲目听起来像在你耳边摩挲的全新作品。

对应到华语乐坛,达到同档次的天赋语感选手有两个代表:孙燕姿和陈奕迅。

孙燕姿不用多说了,她的语感体现在对中文字调的天然敏感上,能把普通话的四声变化和旋律线条完美融合,从不会有字不达意或感觉在“读”的违和感。

重点说下陈奕迅。他无论唱粤语还是国语,都能用咬字吐字的细节变化传达丰富的情感层次。一个简单的转音、一次刻意的颤抖、一个突然的气声处理,都能让整首歌的情感重心发生转移。这种对声音质感的精准又自如的控制,让他即便唱别人的歌也能唱出自己的故事。更重要的是,他的语感不单单体现在运用能力,还透露出很强的私人审美,在华语圈数一数二。

随着年龄增长,慢慢的,我的口味开始转向纯器乐爵士。没有了人声,自然更没歌词什么事了。

但奇怪的是,纯音乐反而更容易沉进去。我有段时间甚至会去比较不同钢琴手的触键质感,这种差异当时比旋律本身更吸引我。

比如 Thelonious Monk 那种有意“显拙”的触键——他的音符有种刺刺的、棱角分明的质感,每个音都像是被不小心砸在键盘上,带着一种不羁的个性;而相比之下,Bill Evans 的触键则轻巧得像羽毛,充满了内省感、空间感和呼吸感。

同样都是从音色中感受情感,相比人声,我觉得器乐音色能让人更微妙地感受到演奏者的个性和情感状态。因为这时候的乐手事实上是个表达欲爆棚的"哑巴"——想表达的一切感受只能通过手指在键盘上的动作,通过每一次触键的力度、角度、时机来传达。

在这个层面上,纯音乐可以理解成是情感本身的物理化呈现。它绕过了语言理解的复杂过程,直接用声音的物理特性来雕刻情感。

也许这就是为什么有时纯音乐比带歌词的歌曲更能瞬间击中人心——因为它走的是那条更原始、更直接的情感通道。

节奏:比旋律更原始的情感

下面说个特别容易被忽视的元素——节奏,或者说律动(严格来说两个概念有差异,这里就不细究了)。

节奏是人类最本能的音乐语言。

在远古时代,当第一个人类开始用木棒敲击石头或树干时,那种有规律的声音模式就已经在调动着同伴们的肢体反应。不需要什么文化熏陶,不需要音乐素养,鼓点一响,部落里的人就会忍不住跟着摆动——那是身体将被激发的情感无修饰表达出来了。

记得第一次听《Hotel California》(加州旅馆)1994 年 MTV 不插电现场版,被吸引的不是那段后来人人烂熟于心的吉他 solo,而是 intro 过后 Don Henley 插入的那段手鼓。那种鼓皮微微震动带来的享受很难说清——不是兴奋,不是激动,就是一种"对,就是这样"的舒适感。

拍打手鼓不像机械节拍器那样精确,而是带着人独有的微妙波动,就像真实的心跳一样会有细微的不规则和扩展收缩时差。

这种"有机感"可能正是真实乐器比那些精致的 MIDI 更能触动我的原因。所以直到现在,虽然也会听各种制作特别顶的电音和合成器作品(比如《星际穿越》的 ost,极优秀),但更偏爱的始终是真人演奏的原声乐器。

说回节奏变化,有时它甚至比调性变化更能瞬间转情绪。

比如哈利波特电影那段以音乐盒开场的主题旋律(据说 John Williams 在餐厅吃饭时在餐巾纸上随手写的),大家都很熟悉吧?

后来 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox 做过一个爵士改编版本。同样的旋律,当原来 4/4 拍变成跳脱的 swing feel 时,整首曲子瞬间从"英雄史诗"变成了"深夜酒吧"的氛围。

这种情感转换的感知效率明显比唱一段段词高。

另一个例子是我特别喜欢的《Por Una Cabeza》。原版是 Carlos Gardel 那种招牌的阿根廷探戈,2/4 拍的节奏紧凑有力,充满了激情和戏剧张力,每一个重拍都像是舞者的脚步在地板上敲击。

但有一次意外听到韩国吉他手朴朱元的版本,被惊艳到了。从专辑名《Time Of Gypsy》(吉普赛时光)就能看出,这不仅是将探戈的紧凑 2/4 拍变成古典吉他的自由节拍,还加入了吉普赛音乐那种游牧式的随性律动。这么一改造,整首曲子从"优雅有力的舞厅探戈"变成了"篝火旁的吟游诗人独白"。两个版本都是单曲循环不会腻的那种,大家可以找来对比听听。

节奏之所以能这么直接地影响情绪,可能是因为它最接近我们身体的生物本能反应。曾和一个做音乐的朋友聊起这些感觉,他的解释颇有启发:各种节奏都是在拓扑心跳、呼吸、步行。

再分得细些,听一首歌时,旋律需要大脑处理音高关系,和声需要预测进行走向,但节奏直接就是速度变化的感知,和我们的生物钟、心跳节律在同一个频道上对话。

由于这种原始性,一首曲子即使旋律弱,只要节奏变化恰当而丰富,也更可能瞬间改变我们的情绪状态。

根源音乐:我们情感旋律的根

原始性是我们情感的根,有的音乐就是绕着根部长起来的。

你大概也遇到过那种虽然完全陌生,但一听到就能马上沉进去、不需要什么知识储备或个人经验作为铺垫的旋律吧——这就是属于你的根源音乐。

我内心深处的根源音乐,是布鲁斯。

不是今天那些越来越偏向炫技、结构复杂的现代爵士布鲁斯或节奏布鲁斯(R&B),而是早期最质朴甚至很套路化的传统布鲁斯。

这种音乐可以说是从棉花田里长出来的,通常只有 19 世纪末 20 世纪初美国南部的非裔奴隶和佃农在棉花田、铁路工地、监狱里干活时才会哼唱。

这些人大多不识字,更没受过什么音乐训练,他们需要的是一大帮子人一歇下来就能凑一起发泄内心的痛苦、思念、希望和绝望,哪怕没唱过跟着哼几次就能加入的音乐。

所以根源音乐最大的的特点是无需文化解码。

就像我们文化中的根源有纤夫号子、采茶山歌、陕北信天游一样,布鲁斯最初也是劳动人民发明出来宣泄情感的。不同的是,它承载的是水深火热世界更深重的历史创伤,因此显得格外向外释放(情绪化),语言免修饰(粗口多),话题包容性极强(管得宽),上到命运(键政)下到生活(八卦),凡事皆可布鲁斯。

如果用我们这里的主流价值观看,这些聚众花式吐槽妥妥都是负能量(甚至有违法嫌疑),但那种"call and response"(呼唤与回应)的形式,原本就来自非洲传统音乐和教堂圣歌,一个人唱出痛苦,其他人用和声安慰。

New World Records 网站上免费分享了一批早期民间录音片段,对最原生态的布鲁斯感兴趣的小伙伴可以听听看(预防针:不悦耳,但保真):

https://www.newworldrecords.org/products/roots-of-the-blues

布鲁斯给人的共鸣感来自其草根互助的基因。呼唤与回应的形式让它从一开始就不是孤独的个人表达,而是集体的情感分担——即使是最深的痛苦,也有人在倾听,有人在回应。

比如 Muddy Waters 的《Mannish Boy》里就能清楚听到这种形式。Muddy 先唱出"I'm a man"(俺这么个糙汉子啊),然后吉他和口琴就像其他声音一样回应他,仿佛在说"嗯呐,你是"。还有更典型的 Lead Belly 的《Goodnight Irene》,那种一唱众和的感觉就像是一群人围坐篝火,一个人诉说心事,其他人用"嗯嗯,俺们懂""哎哟喂,可不是嘛"这样的声音给予共鸣和安慰。

后来和一些乐手朋友聊天——什么路子的都有,古典的、摇滚的、民谣的——那些玩得特别好的,都说自己会经常回去听各种根源音乐,布鲁斯是绕不开的其中之一。

如果要用理论来解释,它用的是人类最古老的声音表达:除了那个呼唤与回应的结构,还有那些能直接触发情感反应的蓝调音符(blue notes)——主要是降三度、降五度、降七度。这些音符在任何文化背景下都能唤起一种说不清的忧伤或渴望,就像某种共性情感的原型。

更有特点的是布鲁斯的不完美。古典音乐理论追求和谐,但布鲁斯故意用那些先不和谐再圆过来的音程连接来体现一开始的自说自话到被理解回应的动态情绪共鸣过程。那种介于大调和小调之间的模糊地带,也正好对应了人类情感的复杂性——既有痛苦也有希望,既有绝望也有坚韧。

从布鲁斯口琴开始情感之旅

好吧,我花了这么多笔墨介绍布鲁斯,就是想安利你试试看。

怎么听呢?推荐从布鲁斯口琴的纯音乐开始。

这种口琴和我们小时候学的复音口琴是两种乐器。复音口琴是 19 世纪从德国发明,经俄国传入中国的,每个音有两个簧片同时发声,追求明亮清脆的音色,很适合演奏《送别》、《茉莉花》这类民歌民谣。

而布鲁斯口琴(通常是十孔单簧片)是老美本土的东西,专为表达复杂情感而生。

它独特的压音(bending)技巧就是要故意让音符带上哭腔般的滑音效果,模拟人类最原始的情感表达——哭泣、叹息、呻吟时的声音特征。当你听到那种从正常音高滑落到更低音高的声音时,大脑中处理情感的原始区域会瞬间被激活,因为那就是我们从婴儿时期就熟悉的"痛苦"声音模式。

布鲁斯口琴作品旋律性都很突出。先推两首很容易入耳的曲子:法国口琴大师 Jean-Jacques Milteau 的《Fragile》和《Blue 3rd》。

前者让你感受那种脆弱而坚韧的矛盾情感——音符有时轻得像要断掉但韧性十足,通过压音技巧制造出的"哭腔"效果来表现用力压抑心碎的情绪;后者则是通过纯熟气息来控制音色和快速节奏变化,制造一种特别流畅欢脱的听感。这两首,一首社恐一首社牛,都能甩开理性直接激发情感参与。

牛逼的布鲁斯口琴曲巨多,不多推了。如果你被击中会自己去发掘的。

如果你想感受一下融合了音色、节奏、旋律的现代风格作品,我会推荐 Joe Strummer & The Mescaleros 的《Mondo Bongo》。它收录在 2001 年那张《Global a Go-Go》专辑中,被评价为"折衷主义的多元文化音乐",也被选作《史密斯夫妇》电影配乐,OST 里能找到。

这是一首非常有特色的融合作品:以雷鬼节奏为基底,融入了拉丁、非洲等多种来源的根音乐元素。由于大量使用原声乐器,音色质感特别棒,那种自然原生的听感就是前面提到的"有机感"。

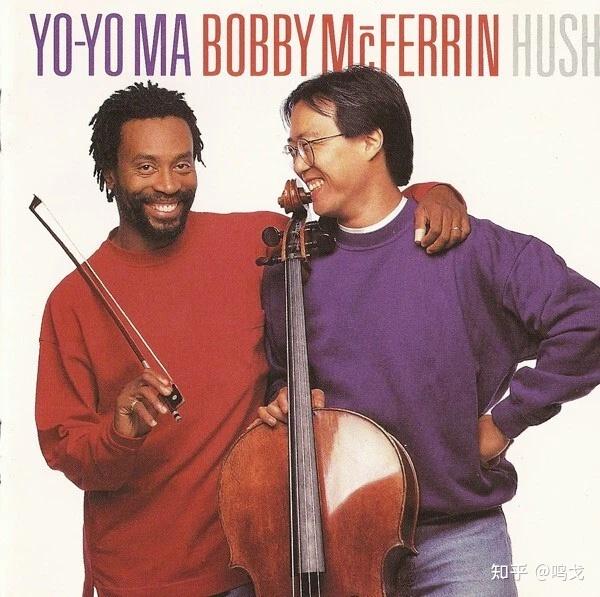

再推一首跨界的融合作品——马友友和 Bobby McFerrin 合作的《Hush》。Bobby McFerrin 你大概也知道,就是那个能用嘴巴模拟各种乐器、创造出整个乐队效果的人声即兴鬼才,最出名的就是《Don't Worry Be Happy》。

《Hush》这首曲子特别有意思,因为它展现了两种完全不同音乐背景的艺术家是如何找到共同语言的。马友友温暖、有机的大提琴音色和极其自如的节奏把控,配上 Bobby 那种既可以是旋律、又可以是节奏、甚至可以是和声的人声创作,创造出一种一呼一应、一应一和的对话效果,听起来很是调皮,像两个互相欣赏的老朋友在抬杠。

我把这首也视为根源音乐,虽然不符合音乐史理论上的定义,但符合自己认为的特点——没有复杂的编曲或炫技,就是搬个板凳在旁边围观一场质朴本真的即兴表演的感觉。

上面推荐的这些作品,从早期布鲁斯到现代融合,它们都有种根源性的力量,能让你更直观地感受到为什么音乐比语言更能直达内心——它们连接的是我们作为人类这个物种共同拥有的那些本能情感。

调性的魔法

说到情感转换,音乐的调性是不能不提一下的。

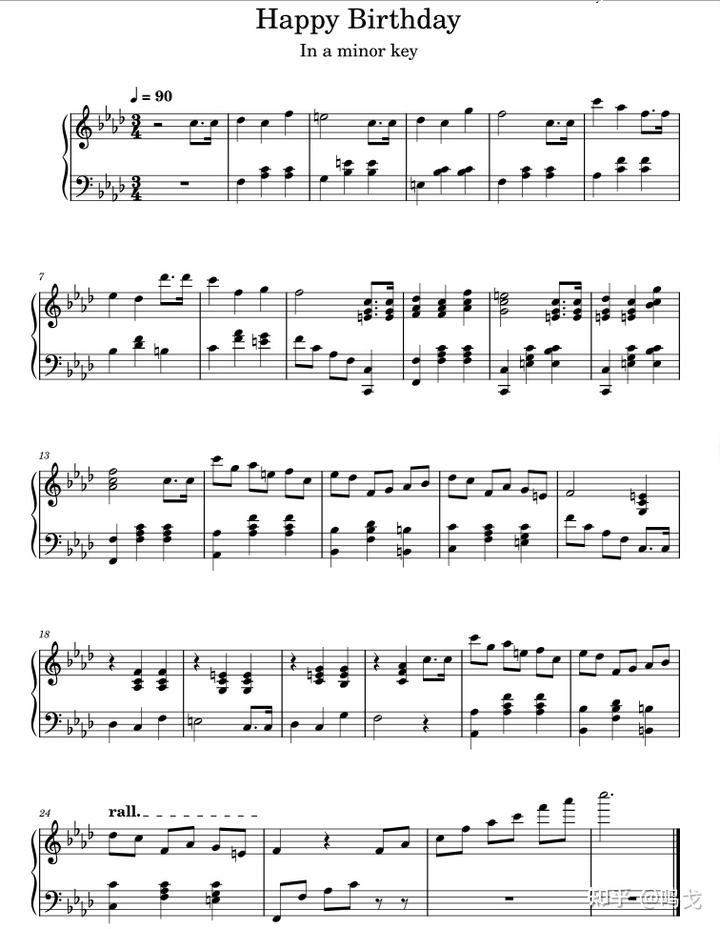

我乐理只略知点皮毛。有次向一个专业乐手朋友请教调性的情感特质,他也不多废话,直接手写了一张《生日快乐》的小调转换版。我当时正在学钢琴,照着谱子一弹,立刻就明白了调性的威力。

同样的旋律从大调转小调,整曲画风从”庆祝”秒变”哀悼”,《生日快乐歌》成了《生日不快乐歌》。转换如此直观,无需额外解释。

然后我请他弹了些更复杂的转调版本,还拿了自己听得贼熟的大曲子求他弹各种变调版(不得不说爵士乐手基本功是真的强,随心所欲转调变调跟玩似的)。总之,那天下午过得无比欢乐。

可以说调性就像音乐的情感基因,比文字中的语调更加精确和持久。

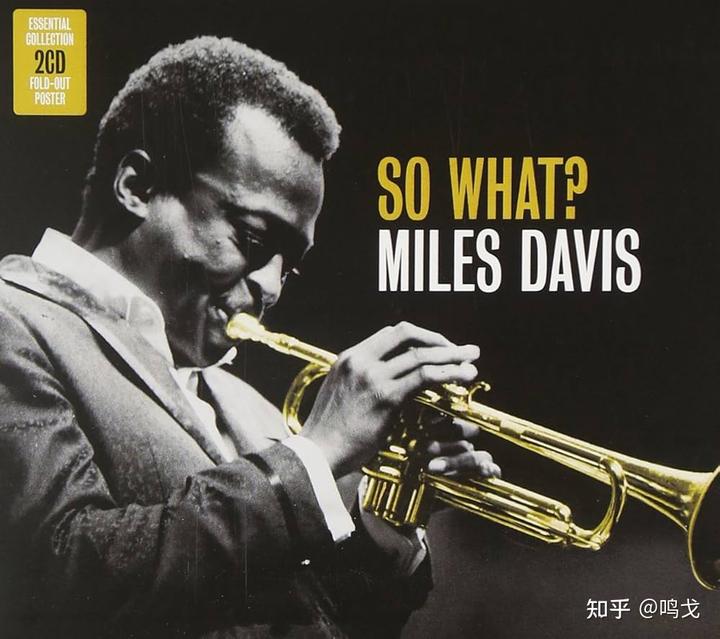

更微妙的还有各种调式——多利亚调式既有小调的忧郁又带着希望光亮,弗里吉亚调式有异域神秘感,混合里第亚调式比大调更开放自由。比如 Miles Davis 的《So What》用的多利亚调式,在忧郁中保持着优雅;Bill Evans 的《Waltz for Debby》在大调中又带着微妙的小调色彩。这几首有兴趣的都可以搜着听听看。

音乐情绪编码可能的三层结构

基于自身体验,我猜想音乐的情绪编码是分层的:

第一层:生理共振

节奏直接影响心率和呼吸频率,音色的泛音结构触发身体共鸣,动态变化模拟情感的起伏波动。这是最直截了当的反应,几乎不需要大脑处理。

第二层:原始情感映射

调性和音程关系激活我们进化过程中形成的情感反应模式。特定音色(比如布鲁斯口琴的哭腔)直接连接人类最原始的情感表达方式,某些节奏模式能唤起深藏在身体里的记忆。这层反应绕过了认知加工,直达情感中枢。

第三层:文化与个人记忆

这才是我们通常以为的音乐感受来源——特定曲目关联的个人经历,文化约定俗成的情感含义,通过学习积累的音乐经验。但个人认为这可能是比较表层的部分。

所以当问"为什么音乐能瞬间改变情绪"时,综合以上我的看法是:音乐不像文字那样需要经过复杂的认知加工过程,而是通过多个层面同时作用于我们,其中很多路径都是直达情感中枢的快车道。

当然,以上都是个人的观察和理解,肯定有不准确的地方。

音乐和情感的关系本来就很复杂,涉及神经科学、心理学、文化人类学等多个领域。但正是这种复杂性让音乐变得如此迷人——它可能是你我日常体验里能接触到的最接近魔法的东西了。

补充更新:有知友希望推些容易听的布鲁斯入坑,先介绍下面几个吧。

如果你从未听过布鲁斯,不妨先试试 Buddy Guy 版本的《Ain't No Sunshine》,看看这种音乐是否符合你的口味。这首经典的灵魂布鲁斯还曾被收录在 2000 年的电影《诺丁山》(Notting Hill)原声带中,以其深刻描绘的失落与孤独而闻名,讲述了一个人在失去爱人后所经历的痛苦与绝望。

这歌是易入耳的现代风格。他还有一首《What Kind Of Woman Is This?》更流行风,也很棒,一起推荐。

要是你听完后觉得还不错,那就可以继续探索啦。

Tinsley Ellis 的风格与 Eric Clapton 非常相似,同样也是个有神技的顶尖吉他手,solo 时辨识度很高。我认为他的音乐也相对符合现代听众的口味,门槛低。

整张《Midnight Blue》专辑都表现出色,其中最推荐的曲目是《Kiss Of Death》。这首歌充满力量与激情,犹如一个中年人在坦诚讲述自己的爱情与失落的故事,就像一杯烈酒,浓烈而易醉。

接下来进入大师环节。这些作品都很古早也更原汁原味,但对现代听众可能需要习惯一下。

首先是 B.B. King,响当当的布鲁斯之王。许多人虽然没听过他的音乐,但不妨碍听到这个名字时感到如雷贯耳(奇葩说:我也有一份功劳!)。

他的代表作之一《The Thrill Is Gone》是一首关于接受挚爱已别的经典之作,洒脱而不乏细腻的情感表达,是糙汉柔情的最佳写照。歌曲中的吉他 solo 部分被视为几乎所有布鲁斯和爵士乐手必扒的学习材料,而他的爱琴"Lucille"更是成为了象征布鲁斯精神的谜因。

Howlin' Wolf 是布鲁斯早期的开创者之一,以其粗犷的嗓音和强烈的表演风格而闻名。

《Smokestack Lightning》是他 1956 年的经典曲目。看这个时间就知道,对于我们这些现代听众来说,这是首陈旧、飘浮着古老灰尘的歌。未必十分悦耳,但能充分感受原始的布鲁斯味。

Koko Taylor 被誉为布鲁斯女王,以其强有力的嗓音和充满灵魂感的演唱风格而闻名。《Wang Dang Doodle》是一首律动丰富、旋律抓耳的古早舞曲,告诉人们布鲁斯并不总是苦大仇深,听着就像在小酒馆里和朋友们欢聚,端着杯子边喝边一起踩着木地板摇摆。

一些扩展阅读:

「闻到清新的皂味,总会想起小时候在老家」香味为什么会影响我们的情绪?你记忆中有「特别的味道」吗?

为什么我们会在虚构的游戏中体验「真实的情感」?这种情感是完全「虚拟」的吗?为什么我无法理解音乐美术等艺术?为什么人在自然里待久了,会觉得内心突然变「轻」了?是环境在治愈情绪,还是自然本身有特殊的能量场?哪部影视或文学作品记录了你生活的城市,并深深影响了你对这座城市的感情?文学作品是如何捕捉城市的「声音」?如果把 emo 当作一种情绪管理策略,它是健康的吗?

欢迎到【独处充电站】逛逛。在那里,我们互相启发独处的艺术,分享充电的喜悦

如果你想系统学习如何更好地和自己相处,欢迎订阅《高质量独处手册》专栏 ⬇️