为何在古代,就连一件破棉袄、旧皮袍,也能被典当出银子来?

我们看下“棉被”怎么来的,你就明白了。

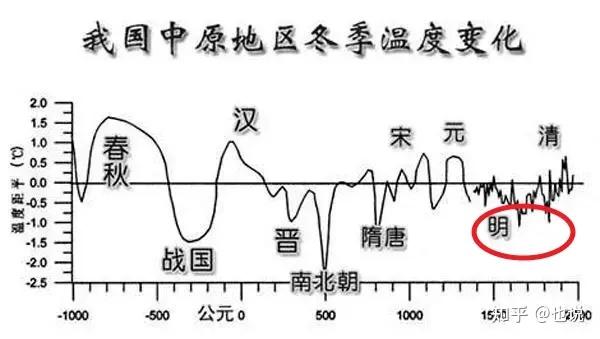

首先要知道,因为周期性小冰河时期的原因, 在很多朝代,非常冷。

可以说历史上几个有名朝代的灭亡,都间接和周期性小冰河造成的灾害、减产、流民有关。

小冰期,(Little Ice Age),全球气候进入一个寒冷时期。最近的一次小冰河在 15 世纪初开始,,在中国也称为“明清小冰期”,这次小冰期结束于 20 世纪初期。

一般认为,中国历史上有四次“小冰河”。

第一次小冰期发生在约公元前 11 世纪到公元前 10 世纪,即殷商末年到西周初年。

第二次小冰期发生在约公元 2 世纪到公元 4 世纪,即东汉末年、三国时期。

第三次小冰期发生在约公元 9 世纪到公元 11 世纪,即唐末、五代、北宋初时期。

第四次大约 15 世纪初开始,结束于 20 世纪初期。从元末一直到清初。也是最为人熟知的一次。

从这点,我们可以看出来“棉被、棉服”对于中原人的重要性。几乎和“粮食”一样,经历一场寒冻就很可能是“生死”的差别。

关于中原地区古代的温度,这里不冗述,喜欢的可以去看我下面这篇系统回答。

宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的?

懒得看的,可以简单总结为:古代的冷是真冷。在明朝 1368-1644 年,有直接记载的广州降雪有 11 次,雷州半岛 10 次,海南岛 17 次。 崇祯时期的河北,5 月就开始降雪了。

而造成的结果就是,大量百姓冻死,农耕受到影响。饥荒、乱民和寒潮往往是相伴发生的。

这个知识点先记住,它既体现了“棉被”的必要性,又体现了矛盾性。

后面谈棉被价格时候我们会再详细说到。

那么为什么不多种棉花?

实际上,从考据看,我国中原大规模种植棉花的时间很晚。

这里说的是大规模。实际南北朝就有西域的棉花进入中原了。但唐宋种植都很少。

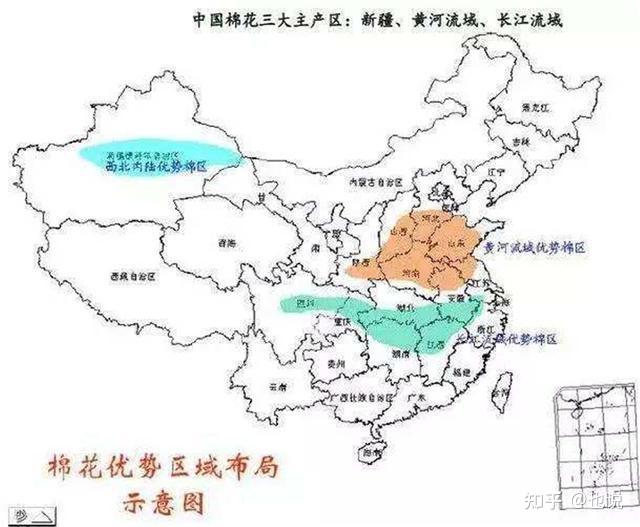

下面这两幅图,分别是我国适合棉花和粮食的产地地图。

注意看它们在中原的区域,是不是特别重合。

地图上棉、粮没重合的两块地,分别是新疆(棉)和东北(粮)。但这两块地方在唐宋时,中原王朝都无法直接利用。

这就造成了中原能产粮、产棉的最佳土地,都只在黄淮海平原和长江中下游及江淮地区。

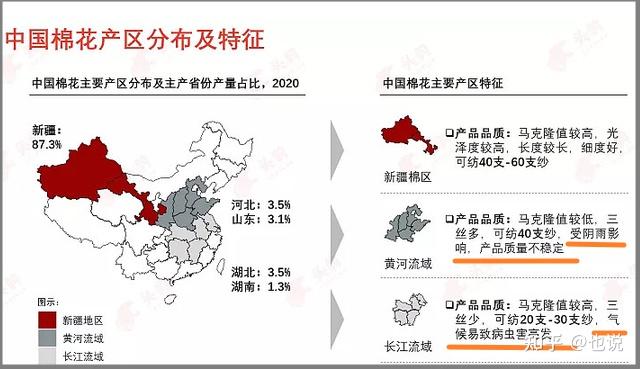

而棉花的种植对于土壤的要求较高。只适合种植在土层深厚、土壤疏松、肥力中等以上的土种,对光照时间、土地质地、pH 值、养分、防止虫害也都有一定要求。

这就造成多雨的黄河长江流域,更适合种粮食而不是棉花。

实际上在古代“田里种棉花”是一个特别奢侈的事情。不但产量不稳定,而且很容易遭到病虫害导致颗粒无收。对比之下,农民种桑纺丝则合种粮食不冲突,风险更小。

哪怕到了当代,新疆棉,也占据了我国棉花产量的 80%以上。而且品质好于黄河、江南。

在宋代以前,我国中原的棉花种植技术都不够成熟,因此棉花依靠进口,价格非常贵。

值得一提的是,棉花向中国的传播扩散,经历了南北两条道路。

从西域那边传过来的是非洲棉,而在南方各地逐渐散播开来的是亚洲棉。

亚洲棉源于印度河流域,它的传播途径是从南亚向东进入中南半岛,而后又慢慢到了我国的南方。汉代所记述的关于棉花棉布的贡品,就来自海南岛等地区。

在唐宋,棉花主要是来自西域,最初被当作珍品冠以白叠、帛叠、白蝶和吉贝等称呼。

《新唐书·地理志》记载,西州“土贡:林、叠布、毡、刺蜜、葡萄五物。”

西州即吐鲁番,这说明唐初时吐鲁番一带将盛产的棉作为进贡物品。可见其稀少和珍贵。

古代的穷人家衣服中间常用的充填物并不是棉花,而是芦花和柳絮。

二十四孝的故事中,有一个典故叫做“芦衣顺母”。

讲的就是孔子一个弟子闵损,被继母虐待,给亲儿子穿棉衣,给他衣服里蓄的是芦花,因为寒冷而犯错被父亲鞭打,芦花随着打破的衣缝飞了出来,父亲方知闵损受到虐待。

父亲返回家要休妻。闵损反而跪求父亲饶恕继母的故事。

而普通人家,是用各种布料和材料所剩下的东西,全部混杂在一起,而后再填充到单衣里面,这样过冬的衣服就被称之为缊(yùn)。

缊这种勉强的保暖衣物,从春秋一直流行到宋明,一直代替着今天“棉”的作用。

战国时候,曾子作为一代大家,冬天御寒的衣服也就是一件“缊袍”。

哪怕是到了明代已经有种植棉花了,宋濂在回忆起年轻求学的场景时,还曾提到自己在寒冬腊月里只能以缊袍御寒。

宋濂。元末明初著名政治家、文学家、史学家、思想家。

至于更有钱一些的,就是穿裘皮,也就是题主说的“皮袍”。不管是羊皮、狗皮、熊皮,古代能穿裘皮的,都是相对有钱的人或猎户。皮子能典当卖钱,这也并不奇怪。

我们还是说回到棉花吧。

到唐末乃至宋时,棉花的种植在南北各地都已出现,只不过分布的很零散。

更为关键的是,当时的人们还没有掌握借助设备的的弹棉、织布的技术,而棉花这个东西如果不是纺织成棉布,只是成团的充填在衣料里,利用效率是很低的。

实际上摘了棉花还要脱壳、去棉籽、弹松软、和布绷在一起,是一个系统处理工序。

这里就说到了一个大家熟悉的人物——黄道婆。

黄道婆是宋末元初时人,她出生在松江府也就是现在的上海。很小时候她就被送人做童养媳,后来她逃离家庭辗转流落到了海南岛。

记得前面我们聊南北两支棉花传入中国时候的南支就是在海南吧?

正是在海南生活期间,她终于得见本地黎族的棉纺技术,黄道婆本人也学会了这一技术。大约在 1296 年前后,黄道婆由海南岛返回了故乡松江府。

她带来了成套的棉纺织技术。于是以她的家乡为半径,棉纺技术逐步扩散到了整个松江府,进而又从长江三角洲扩散到了江南。

等到了元代,棉花的种植已经开始推广,再结合纺织技术,棉花和棉布逐渐在南北扩散开来。

但此时,“棉花”的定位是典型的“经济作物”,并不像粮食一样有举足轻重的地位。

农民更愿意种植偏保守的粮食,所以一直推广没有扩大。毕竟粮食可以自家食用。在小农经济,没有完善市场销售渠道,种粮食的抗风险能力更强。

而对于“经济作物”,普通家庭更愿意“纺纱”,因为养蚕不占用土地,女性也可以在家里完成。不用影响土地的收成。

那么中原什么时候大面积开始种棉花呢?

明朝,太祖朱元璋时期。

从明初开始,朱元璋的大力推行之下,全国开始把种植棉花当作国策。

史学上对于朱元璋为什么推广棉花,众说纷纭没有定论。

有的人认为是其幼年的苦寒经历,知道棉花对百姓御寒的重要性。

也有说是为了替代对北方游牧民族皮毛贸易的需求,防止其强大。

总之,从洪武元年起朱元璋就颁布强硬规定:

全国有五亩地的自耕农,都至少要种半亩棉花。有地十亩以上更要加倍种。

棉花的种植成果,更成了考核各级地方官的硬标准。大量的种棉农书从此刊印推广。

到了洪武二十七年,朱元璋又增加了“减税政策”:益种棉花,率蠲(免除)其税。

在这样的官方倡导下,效果也十分明显。朱元璋在位时,每年都有棉花丰收的好消息。原本只集中在江南的棉花,也突破地域界限,开始种植遍布大江南北。

但这个时候,老百姓依然不能便宜买到,因为“棉花”有了新的用途——军事。

随着火枪的出现,以棉花为材料的“棉甲”在军队中迅速普及,成为明清军队的重要甲胄。

特别是在清朝康乾时期,身穿棉甲的清军一次次扛住了北方严寒的考验,打赢了一场场平叛以及反击北方异国侵略的战斗,这个时候的“棉甲”是优先军需的物资。

这时候流行“棉甲”的原因,一方面因为清朝的敌人主要也在北方,将士需要耐寒作战。

另一方面的原因是,充填散弹的“鸟铳”开始流行了。

棉甲以棉花七斤,用布缝如夹袄,两臂过肩五寸,下长掩膝,粗线逐行横直,缝紧入水,浸透取起,铺地,用脚踹实,以不胖胀为度,晒干收用。

见雨不重、霉鬓不烂,鸟铳不能大伤。”摘自《涌幢小品》

所以,棉花的除了“不好种”,另外一个特性也显现出来了。

产能加上军用的原因,导致越是乱世,棉衣、棉被的价格越贵。

实际上,我们可以从清朝不同时期的棉价格看出这种变化:

清代前期的棉花价格,徽州在康熙四十至四十二年为每斤五十二文至八十七文多。

从道光六年至十六年,直隶遵化为每斤一百二十五文,山东齐属为一百文,西安为三百文,贵州合银一钱,约一百一十至一百三四十文,广西为一百二十一文,武昌为二百零四至三百文。

也就是说棉花价格在清朝,从康熙年间的每斤五十至八十文上涨至道光年间的每斤二百文。

主要原因是灾害和太平天国运动导致民间经济衰退,出现了种植业降低和战争需求。

我们可以用购买力对比下这两个年代的棉花价格是什么概念。

清代康熙年间的鱼价每斤二十文左右,猪肉每斤三十至三十五文,牛肉每斤二十五文。鸭蛋银一钱四十五个,鸡蛋一钱五十四个,每斤约合二十五与二十二文。

也就是说,康熙年间“棉花一斤五十文”的价格,相当于二斤好肉或者鸡蛋。

康熙年间,如果一个5斤棉花的棉被,不算人工、布料,仅棉花差不多相当十斤肉/蛋的价格。

道光时,鱼一斤二十五至四十文,猪肉一斤五六十文,少数高价有至七八十文者,牛羊肉三至五十文。鸭蛋每个二文多,熟鸡蛋一个四文,每斤应在二十五至五十文之谱。

到了道光时候,物价差不多翻了一倍,“棉花一斤二百文”相当于四斤肉或鸡蛋。

道光年间,如果一个5斤棉花的棉被,不算人工、布料,仅棉花差不多相当二十斤肉/蛋的价格。

从上述的物价变化我们能发现:

棉花这个东西除了耗费人工,需要技术、土地,另外在战乱、荒年的时候,格外的贵。

甚至价格涨幅明显超过了食物。

因为土地荒废,流民太多,没有人种棉花了。

所以在康熙盛世时候,一斤棉花只要十斤肉的价格,到了天平天国盛行的道光年,一斤棉花的价格就翻了一倍。

而穷人家到了典当被子的地步,往往是能卖的都卖了,经常也是灾年或者战乱。

这个时候,棉被反而成为了“保值品”,价格在上升。

古代普通人家也不是顿顿吃肉,鸡鸭下了蛋更多是卖钱,价值相当于十几斤肉的棉被,算是屋子里很值钱的东西了。典当行收了还是能转手卖出去的。

最后说个有趣的事情,很多人不知道,哪怕在今天,农村依然有回收棉被的。

旧棉被的价格大概是几毛到一两元一斤。

不过今天的棉被回收后已经不会直接卖给别人了,而是处理制作为其他的毛毡、丝绵布、再生棉等用途,作为工业或装修材料。

人们已经不再穿棉服,而改穿各种时尚、轻盈的羽绒服。

保暖被子的种类同样更多,透气性和蓬松性都更好的蚕丝被、羽绒被,成为了人们的最爱。

这就是棉被的故事。

关注也说,阅读更多有趣的思想。

古代镖师走镖,为何区区十几人,却让胆大妄为的土匪不敢抢劫呢?理论上古代只要把四书五经背熟了就能考上状元,为什么多数人却连个秀才都考不中呢?在古代拿块小石头镀银后,能当银子去买东西吗?