位于极地的极夜雨林会是什么样子的?

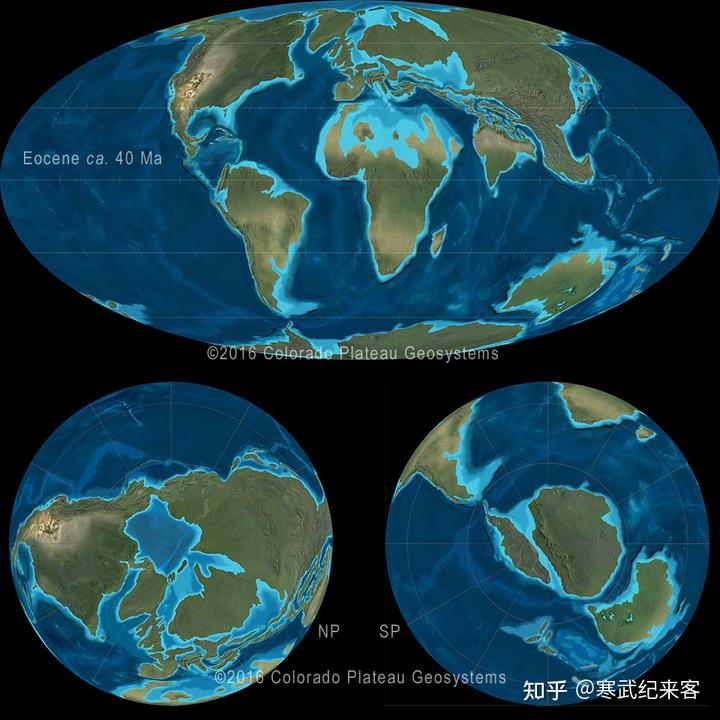

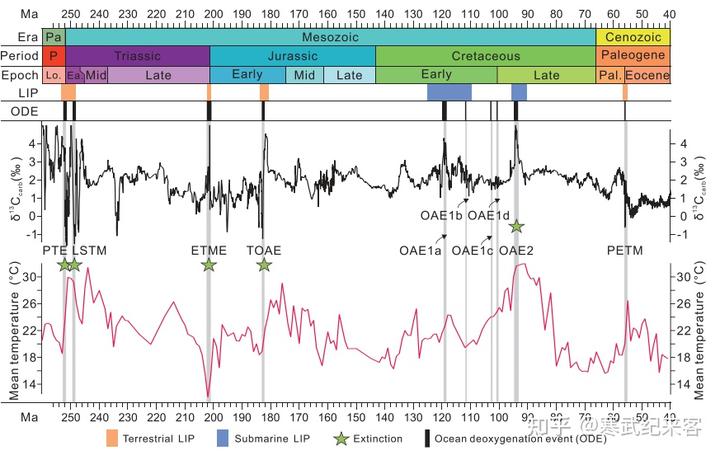

大约 5600 万年前的始新世时期, 全球气候炎热,地球进入了距人类最近的一个无冰时代,正在经历古新世 - 始新世极热事件[1]。

地球两极地区气候温暖,接近今天地中海北部海岸线的气候温度。

夏季温暖,冬季温和,森林蔓延到南北两纬度 75°~80°的地方。

在地球北极,森林占领了无冰的大陆, 一直延伸到北极圈超过 1000 km。

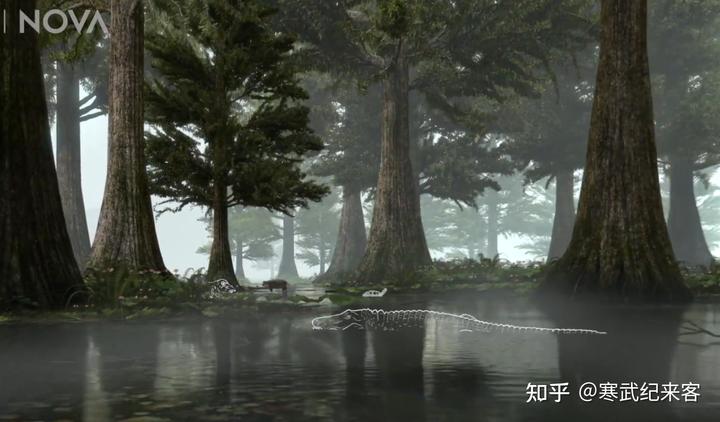

北极圈树木参天,林中红木、雪松、山核桃、松树、云杉、铁杉、落叶松、桦树、银杏、水杉等树木竞长,高度可达 40 m,由此可见这片森林是以落叶树为主的森林[2]。

在漫长的极夜里,高大挺拔的树木已摇落了一身碎叶,蓄势待发,等待着太阳重新从东方破晓。

森林底部,体长约 9m 的鳄龙如幽灵一般在湖沼河流游荡,在暗夜的掩护下捕龟逮鱼。

在低垂的天幕上,五彩极光如流动的丝绸,交织成巨大的光之穹顶,为极地森林披上一层神秘的辉光。

5600 万年前的北极富有生机的地貌景观,与现今冰雪凛冬笼罩的冰原俨然不同。

令人疑惑的一个谜题是:这些极地森林如何应对长达六个月的漫长暗夜?在没有光合作用的情况,这些树木如何生存?

01 极地森林的发现

20 世纪九十年代,全球大探索时代徐徐落下帷幕,从南美亚马逊雨林到亚洲高海拔西藏,从尼罗河源头到中国内陆的死亡之海罗布泊,西方探险家不知疲倦的填补着地球仪上人迹未到的空白。

此时,惟有气候恶劣的南极和北极还是未探索的处女地,但为了国家荣誉而战的探险家们已经欲欲跃试。

我们熟知的是英国探险家斯科特和他的同伴探险南极大陆而殒身,留下了伟大的悲剧。茨威格在《人类群星闪耀时》中这样评价斯科特:

在壮烈的搏击中,英勇的死,死犹胜生,奋发向上直抵无穷的意志将会从失败中复活。因为只有偶然成功和轻易得手才燃起人们的虚荣心,而一个人在和强大的、不可战胜的命运抗争中倒下去时却最能显示他高尚的心灵。

在斯科特踏上南极冒险之旅的大约 30 年前, 在世界的另一端, 以挪威人弗里乔夫·南森为代表的极地探险家已经在北极圈内发现了植物化石。

随后,美国探险家布雷纳德在位于加拿大高纬度北极地区的埃尔斯米尔岛,并发现了树桩化石,后被称为“布雷纳德森林”。

这些改写历史的证据表明,北极圈内曾有树木存活,甚至可能有森林。

但这些证据都是小打小闹,直到 1985 年,加拿大高纬度地区阿克塞尔·海伯格岛的森林遗迹被发现,一个失落的北极森林世界为人类铺展而开。

1985 年, 加拿大地质调查局的直升机飞行员保罗·塔奇发现了阿克塞尔·海伯格岛山脊上的树桩。

猛烈的北极风吹走了地表的沙子,使得一节节的树桩裸露出来,形成迄今为止保存最完好的极地森林木乃伊。

这片极地森林的保存依靠的是干化过程, 即恶劣的气候和凛冽的寒风直接风干树木躯干。

在树干之间的落叶化石层中,沉积着保存完好的扁平叶片化石, 中最常见的是针叶植物水杉的羽状叶。

通过年龄测定,确定这是一片 4500 万年前的森林。

以如今北极圈荒凉苔原地貌的眼光来看,极地森林的出现不同寻常。

但实际上,这才是地球更加正常的状态,在过去 5 亿年的 80%的时间里, 森林曾延伸到极地圈内, 甚至更远的地方。

地貌类型的分布与气候类型密切相关,过去的气候控制着森林在北方和南方高纬度地区的分布, 就像今天一样。

现在北美的北方森林主要包括松树、落叶松和冷杉等针叶植物,以及桦树和杨树等落叶被子植物, 其领地延伸到北纬 69°。

在北纬 69°以上的区域,永久冻土接近表土,冻结了树木的水分供给。液态水缺乏导致树木种群减少,并为北极冻原的低矮草丛腾出空间,大多是被子植物、苔藓和地衣。

在纬度最高的地区,就连冻原也得向寒冷屈服,向极地荒漠投降,那里大面积的土地都没有植被覆盖, 只零星点缀着最顽强的地衣、 苔藓和偶尔可见的被子植物。

在亚洲的西伯利亚存在相似的模式,只不过稀疏的落叶松林向北多延伸了一点儿,到达北纬 72°。

但在北纬 72°以上的区域, 它们也得让路于无尽的北极荒原。

这些严寒的气候阻止了植物向极点延伸,因为寒冷的气候削弱了树木的生存、 生长和成功繁殖的能力。

但在北极圈内发现的木乃伊森林告诉我们:现在极地的冻原荒漠曾经覆盖着极地森林,曾经的极地气候条件一度比现在温暖的多。

那么,在中生代和新生代早期的极地森林鼎盛时期,极地气候到底有多温暖呢?

02 极地气候温度

1890 年,瑞典古植物学家阿尔弗雷德·内索斯特在格陵兰西海岸附近的沉积物中找到了白垩纪时期的面包树叶片、 花和果实化石。

如今这种生长快速的树生长在冬季温和、 夏季炎热的热带气候,例如新几内亚、印度、马来西亚群岛等。

面包树化石指明北极地区白垩纪时期与今天的热带气候相似的亚热带北极气候。

此外,在加拿大阿克塞尔·海伯格岛西岸,白垩纪地层中发掘出了的鳄龙(champsosaur) 化石。

鳄龙是一种已灭绝的爬行动物,它们以鱼为食,外观和体型与鳄鱼相似,也生活在亚热带和热带气候条件下的淡水环境中。

由此推断,白垩纪时期的北极地区,夏季气候炎热,温度达到 25~30℃;冬季气候温和,气温通常高于冰点而且有可能达到 5℃。

到了新生代早期,地球经历古新世 - 始新世极热事件,气候同样温暖,北极地区气候的温暖程度与现代地中海的北部海岸线非常接近。

如此温暖的两极气候,造就了两极地区生机勃勃的极地森林景观。

03 树木如何过冬

植物的生存除了气候环境息息相关外,和阳光分布密切相关。

初中生物学告诉我们,植物在白天进行光合作用,储存有机物;在夜晚进行呼吸作用,消耗有机物。

但是新生代早期的极地森林被黑暗笼罩长达半年之久, 在这种情况下它们如何应对多达半年的长夜?在没有光合作用的情况,这些树木如何生存呢?

答案就藏在树木化石的年轮里,大自然设计出利用树木年龄记录树木生长的方式。

在温暖的春季,大细胞在木材中产生,随着夏季降水的逐渐减少,细胞变得越来越小,最终在冬季进入休眠状态。因此,明显的年轮界线反映了上一年秋 / 冬季产生的小细胞和下一年春季产生的大细胞之间的鲜明对比。

此外,从一年到下一年的年轮序列也是气候模式的标志物。宽年轮表示对生长更有利的气候条件, 而窄年轮表示较差的气候条件。

北极森林的树木化石都呈现出令人印象深刻的宽年轮,宽度通常为几毫米,还有许多可达到 1 厘米或更宽。

然而今天,北纬 72°的西伯利亚落叶松平均每年生长的年轮宽度最多为 2 毫米,而生活在北 75°~79°的北极群岛上的矮柳, 每年生长的年轮宽度则不到 0.5 毫米。

由此可见,新生代早期北极地区树木旺盛的生产力。

在北极高纬度地区发现的大部分化石都属于我们今天定义的落叶植物,如红杉、水杉、桦树、银杏等。

为什么极地森林主要由有落叶习性的树木组成?

树木的落叶习性是一种在长期演化过程中对环境的作出的最优适应能力,但如何解释却是一个难题。

对树木来说, 碳是树木生长的货币和生命的燃料,树木的生长就是一场碳储存和消耗之间的一场竞争。

树木通过光合作用,储存有机碳,通过呼吸作用消耗它们的养分储备来度过黑暗。

试想一下,在温暖而黑暗的冬季, 一棵常绿树的叶子在强制性休眠期间进行了几个月的呼吸, 却无法通过光合作用产生新的碳水化合物来补充养分储备。一棵树会因此迅速消耗掉它所有的燃料储备,而且冬天会加速细胞的新陈代谢过程及其能量需求,导致问题进一步恶化。

在这种情况下,落叶似乎是一种更优的应对策略。树木落叶并进入休眠状态,直到极地的春天到来,这可以巧妙地节省保留叶子的成本,也节约了宝贵的碳储备。

但事实上,在冬季落叶树通过落叶消耗的碳是常绿树通过呼吸作用消耗的碳的 20 倍,落叶付出的代价远远高于呼吸成本。

这留给我们一个引人入胜又显而易见的悖论。

如果极地环境中的落叶树为了越冬而付出高昂的代价, 它们在生态舞台上应该很快就会被常绿树取代, 但它们却为什么越发繁密茂盛呢?

答案是: 在极地生存这种困难重重的游戏中, 落叶树的手中还握有一张王牌。它们的树叶长得快而且寿命短, 能够通过快速的光合作用充分利用短暂而炎热的夏天,并在这一点上超过常绿树的树叶。

落叶树孤注一掷地把它们的快速生长期全部安排在短暂的夏季;而常绿树在捕获二氧化碳方面更具优势,在日光和温度都允许的情况下,它们能够实现缓慢、稳定的全年生长。

最后,树叶习性各不相同的两种树木再次站在同一起跑线上,在一年中通过不同的碳捕获模式实现了相同的生产力。

但这并不是落叶树占有优势的完美解释,科学家尝试提出其他的可能性。

其一,火灾经常席卷极地森林,沉积物中富含木炭化石可证明这一点,就像今天北美的北方森林一样,平均每过 50~60 年就要经历一次大火的考验[3]。

在这种火灾频发的环境中, 快速生长的树木能使受灾地区迅速恢复原貌,进而占据优势地位, 因为它们能快速地超越其慢条斯理的常绿树,将后者推向更凉爽、更阴冷的环境。

如果火灾足够频繁,常绿树就永远不可能掌握主导权, 而只能将其拱手让给落叶树。

另一种相关的可能性是,土壤的营养成分在决定常绿树和落叶树的分布方面扮演重要角色。拥有长得快、寿命短的叶子,这让落叶树对养分的需求更大:酶需要依靠这些养分在夏季更好地吸收二氧化碳和制造生物量。

然而,常绿树则心满意足地生活在贫瘠的土地上,这符合它们缓慢的生活节奏。事实证明,排水良好、砂质且养分较少的土壤更适合松树,而含有更多养分的深厚土壤则更适合落叶松。

在此,有一个微妙的反馈机制起作用,进一步强化了肥沃和贫瘠土壤之间的区别。寿命长的松针从树上脱落后,分解并释放养分的速度非常缓慢, 这会使土壤处于养分缺乏的状态, 进而抑制松树的养分需求。相反,寿命短的落叶松叶子更容易分解, 有助于维持土壤的较高营养水平。

这样的生态系统反馈——树叶寿命和土壤养分的循环调节着植被和土壤之间的联系,为极地森林的生物地理分布,提供了一种解释。